高質量共建視域下中國與中亞農產品貿易轉型升級路徑研究

摘 要:隨著高質量共建“一帶一路”的提出,我國與中亞五國農業領域合作持續深化,亟待推動農產品貿易轉型升級。通過扎根理論提取制約中國-中亞農產品貿易高質量發展的障礙因素,提出針對性突破路徑,給出相關優化策略。研究結果表明,地理距離、政治環境、貿易結構與技術水平是中國-中亞農產品貿易高質量發展的障礙因素。因此,基于障礙因素作用機制提出六種突破路徑,以調整農產品貿易種類、發展智慧農業合作、優化交通基礎設施、加強政府政策引領,以四類策略推動中國-中亞農產品貿易高質量發展,進一步促進貿易轉型升級。

關鍵詞:中亞五國;農產品貿易;障礙因素;轉型升級

中圖分類號:F253 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2024)16-0033-05

一、問題的提出

“一帶一路”倡議是探索構建人類命運共同體的重大實踐,也是世界各國經貿深化、人文交流、民心相通的關鍵載體,更是人類推動共同現代化的路徑創新。中國-中亞峰會的順利召開,標志著“一帶一路”倡議邁向高質量發展的引擎力量已經形成,基于全面戰略伙伴關系構建的合作框架發揮著共識凝聚的示范效應,衍生出一系列成果清單,覆蓋戰略對接、產業投資、綠色發展等各個維度。作為“一帶一路”倡議沿線最具增長潛能的地區,中亞五國相繼提出“光明之路”新經濟政策、“復興絲綢之路”等現代化發展戰略,連同中國式現代化,共同開啟高質量共建的創新引領新階段。農業作為中國與中亞經貿往來的重要載體,不僅擁有資源互補的歷史基礎,更承擔著保障“一帶一路”合作伙伴糧食安全重大使命。隨著中國與中亞全方位合作機制建立的政策紅利不斷釋放,以推動農產品貿易轉型升級為代表的傳統成分煥活,已經成為中國、中亞乃至“一帶一路”合作伙伴經濟結構現代化的緊迫命題。

從已有研究來看,主要集中在三個方面:一是基于理論分析的中國-中亞農產品貿易前景識別。張方慧和王巧榮(2023)基于中國-中亞合作進程的全面總結提出未來合作重點是著力打造中國-中亞命運共同體[1]。王月(2023)借鑒產品空間理論,構建產品能力與國際貿易理論模型,測算六國在中亞地區貿易產品高質量發展能力、貿易拓寬空間[2]。二是基于指數測度的中國-中亞農產品貿易潛力挖掘。蔣宇寧和王雅莉(2018)、田玉麗(2020)運用出口相似度等指數,測算中國與中亞五國貿易競爭性和互補性,發現中國與中亞五國貿易互補性強而競爭性弱,具有良好的貿易合作潛力[3,4]。劉斌等(2022)通過構建多期DID模型計量檢驗跨境鐵路運輸對中國向西開放的影響并測算出口產品質量,得出中歐班列有助于中國出口貿易提升[5]。三是基于困境歸因的中國-中亞農產品貿易施策建議。武漢大學國家發展戰略研究院課題組(2023)為推動中國-中亞合作邁向下一個“黃金三十年”提出四類建議:構建全面立體的交通基礎設施體系、推進農業和能源領域務實合作、共同應對安全領域的新挑戰、擴大教科文衛領域合作范圍[6]。徐超靜(2021)深入探討雙邊農產品貿易困境,提出以完善貿易規章與技術標準對接、強化多邊化互聯互通基建水平、持續優化雙邊貿易模式推動雙邊農產品貿易可持續發展[7]。

從已有研究來看,學界已就中國與中亞五國的農產品貿易發展基礎與前景達成共識,特別是圍繞農產品貿易潛力測度、現代農業技術合作等緊迫問題形成了一系列專題化研究。但是,如何將傳統貿易合作范疇的互補性充分轉化為共同現代化取向的互利性,特別是結合中國-中亞峰會的成果清單梳理轉型升級的具體方向,相關文獻較少觸及。因此,針對上述緊迫問題,需要立足高質量共建的基準視域,開展涵蓋發展現狀分析、阻滯因素識別、突破路徑選擇與施策建議提出的系統化研究,以此形成對“一帶一路”合作伙伴農業合作關系進階的示范引領與輻射賦能效應。

二、基于扎根理論數據分析的障礙因素提取

采用質性分析工具,通過資料收集、編碼分析與類別劃歸,識別制約中國-中亞農產品貿易高質量合作發展的障礙因素。

(一)研究方法說明

以CNKI中2010—2023年有關中國與中亞農產品貿易的19篇文獻為研究基礎,在規避個人主觀影響的前提下,按照這19篇原始文獻進行開放性編碼,提出相關概念與范疇,在開展主軸編碼、歸納主副范疇的基礎上完成選擇性編碼,形成核心范疇,識別中國—中亞農產品貿易障礙因素。

1.開放編碼環節

通過從原始文獻提煉初始概念并確定從屬關系,整理得到“出口增長”“集約邊際影響貿易”“互補性貿易”等111個有效概念,以及“貿易趨勢”“經濟發展程度”“對外貿易能力”等26個范疇。

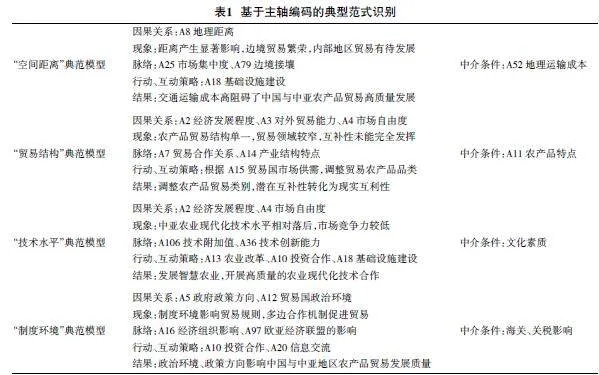

2.主軸編碼環節

分析不同范疇在概念層次上的相互關系和邏輯關系,得到“空間距離”“貿易結構”“技術水平”“政治環境”等4個主范疇,識別中國-中亞農產品貿易的典型范式,如表1所示。

3.選擇編碼環節

基于面向高質量發展的“貿易能力”這一核心范疇形成的 “故事線”可概括為,中國-中亞農產品貿易合作初期受地理距離限制,運輸成本較高,進出口貿易規模小。隨著“一帶一路”倡議邁向高質量發展新階段,中國-中亞農產品貿易規模有所擴大。但是,中亞國家區域貿易組織能力發展失衡,農產品貿易規則有待優化,加之受到農業技術水平限制,中亞農產品附加值低,出口結構單一,農產品貿易結構有待調整。因此,中國-中亞農產品貿易互補性優勢并未完全發揮,面向高質量發展的農產品貿易競爭能力有待提升。

(二)障礙因素提取

通過梳理三級編碼過程中各個概念及其內在的邏輯關系,識別出地理距離、政治環境、貿易結構、技術水平四類中國-中亞農產品貿易高質量發展的障礙因素。

1.地理距離尚未獲得有效基礎設施支撐

中國-中亞農產品貿易起步較晚,地理距離遠、交通基礎設施不完備等導致長距離貿易運輸成本較高。因此,中國與中亞國家的初期農產品貿易主要集中在新疆等省份,中國沿海地區與中亞國家農產品貿易合作較少。隨著國內交通基礎設施的完善、中歐班列的運行,農產品貿易運輸成本相對降低,貿易運輸效率大幅度提高,基于硬件設施連通性的農產品貿易往來獲得重要支撐。

2.政治環境存在制度與規則的雙重約束

中亞位于歐亞大陸交匯點,對加強亞洲各國經濟文化聯系,推動區域內合作發展具有重要意義。中亞地區的政治環境會在一定程度上影響中亞五國農產品貿易的合作。目前,中亞國家國內制度仍處于建設完善階段,在與中亞各國進行農產品貿易時可能會面臨因制度不完善而導致的執行力較弱等問題。與此同時,中亞地區多個區域貿易組織力量交錯,使得地區農產品貿易規則復雜化、區域協調困難、交易成本不斷攀升、農產品貿易競爭激烈。

3.貿易結構存在亟需向多樣化高級化拓展的共性問題

中亞特殊的農業資源稟賦和農牧業產業結構,使得中亞出口的農產品多為附加值較低的土地密集型產品,出口結構單一,中國-中亞農產品貿易領域較窄,貿易產品多樣化有待加強。中國與中亞國家農產品貿易具有一定的互補性,中國主要從中亞國家進口以土地和資源為主的初級農產品,而中亞國家主要從中國進口以資本和技術為主的加工農產品。雙方開展農業合作有利于發揮彼此的比較優勢,獲得更多的收益,但雙方的合作并未達到理想狀態,貿易互補性沒有完全轉化為實際的互利性。

4.技術水平面臨現代化升級的復雜挑戰

農業技術水平的滯后對中亞國家與中國的農產品貿易發展造成了一定的阻礙。相比于中國或其他發達國家,中亞地區的農業技術水平相對較低。缺乏現代化的農業生產技術和管理水平,使得中亞國家農業生產方式相對低效,農產品加工技術水平低,農產品產業鏈相對薄弱,農產品的產量和質量受到影響,難以出口高附加值的農業加工品,也難以滿足大規模的農產品貿易需求,造成中亞國家農產品的市場競爭力較低。

三、推動中國-中亞農產品貿易轉型升級的施策路徑

為推動中國-中亞農產品貿易轉型升級,在識別地理、政治、技術、市場四種因素及其作用關系的基礎上,設計以下轉型升級優化路徑,以促進農產品貿易邁向可持續發展的高水平合作新階段。

(一)針對“地理+政治”制約的突破路徑

培育項目牽引與治理先行的特色優勢,促進中國-中亞農產品貿易邁向穩健引領的發展新階段。在項目引領維度,圍繞中國與中亞農產品貿易轉型升級的緊迫問題,在物流倉儲、雙向投資、園區共建、人才培養等領域開展基礎性與應用層深度合作,促進項目框架協議在貿易成本降低、業務流程支撐等方面發揮務實性的牽引效能。在治理先行維度,搭建“高層對話、協議簽署、政策溝通”的合作深化橋梁,以貿易便利化改革、技術合作、標準對接為先導,推進經濟共同體、綠色共同體的主動建構,探索并形成可推廣的農產品貿易轉型升級治理經驗,在發揮超大市場規模優勢的同時,加快供應鏈韌性、貿易穩健治理的中國特色優勢培育。

(二)針對“政治+市場”制約的突破路徑

形成環境優化與市場創新的雙輪驅動,促進中國-中亞農產品貿易邁向開放引領的發展新階段。從環境優化維度發揮自貿協定優勢,充分解讀并利用中國與中亞各國農產品貿易便利化改革的政策紅利,高效聯動進出口關稅降低與非貿易壁壘破除的雙重機制,提高雙邊市場開放程度,擴大農產品在市場上的準入范圍。打造多維度開放平臺,積極拓展貿易渠道。探索并運用展會、洽談會、跨境直播與線下線上一體化等營銷手段,加強市場信息共建共享,提高特色農產品的知名度與認可度。

(三)針對“市場+技術”制約的突破路徑

依托市場對接與技術創新的良性迭代,促進中國-中亞農產品貿易邁向創新引領的發展新階段。在市場對接維度,通過開展細分市場調研,把握農產品貿易的國別差異,建立動態化、可追蹤的數據監測預警體系,及時調整農產品結構優化方向,促進市場精準對接。在發揮技術創新維度,發揮數字化、智能化改革的引擎作用,積極推動中國-中亞智慧農業合作發展,促進農業技術轉移和共享,推廣適應中亞環境條件的農業技術和種植方法,提升中亞農產品生產質量和生產效率。

(四)針對“技術+地理”制約的突破路徑

強化項目牽引與基礎設施的合力凝聚,促進中國-中亞農產品貿易邁向協調引領的發展新階段。在項目牽引方面,加強雙邊智慧農業、跨境物流等前沿技術的合作研究,積極布局一批“強牽引、利長遠”的重大項目,精準推動數字化農業重點項目落地,賦能中國-中亞農產品貿易質量提升。在基礎設施方面,促進交通、倉儲、通信等傳統基礎設施轉型升級,協同發展5G網絡、大數據等新型基礎設施,建設健全現代化高效物流運輸網絡,構建跨境農產品貿易全方位支撐環境,提升貿易便利化水平。

(五)針對“地理+市場”制約的突破路徑

強化通道改善與服務生態的良性互饋,促進中國-中亞農產品貿易邁向效率引領的發展新階段。在通道改善方面,利用中歐、中亞班列多式聯運建立高效率的通道體系,增設中亞國家主要城市運輸班次,并針對農產品運輸需求探索專列定制、業務整合等創新做法,建立商品物流配送中心,提高運輸效率,降低運輸成本。在服務生態維度,搭建并利用全方位公共信息服務平臺,引導企業及時獲取農產品貿易市場信息,探索涵蓋示范園區、洽談交流、合作培訓等創新型展銷渠道,開展多樣化的線上線下一體化推廣活動。

(六)針對“政治+技術”制約路徑

強化頂層設計與地方實踐的合力凝聚,促進中國-中亞農產品貿易邁向安全引領的發展新階段。在頂層設計維度,以政治互信的不斷深化為基礎,推動發展戰略對接、體制機制完善與產業政策聚力的經貿合作系統化實踐,聚焦糧食安全與農業可持續發展導向,圍繞農產品貿易的手段創新、技術交流、標準制定等形成全方位政策支持。在地方實踐維度,以高水平示范聯合項目開展為抓手,打通貿易流通倒逼供給優化的路徑,增強前沿智慧科技創新向農業生產、流通領域的擴散與應用能力,聯合中亞國家開展糧食安全與特色農產品的數字化平臺探索,促進農產品貿易多元化發展。

四、促進中國-中亞農產品貿易高質量發展的對策措施

(一)以農產品貿易結構調整促進農產品貿易多元化發展

1.建立數字化監測預警體系

利用科學手段獲取中國與中亞農產品貿易供需信息,及時調整農產品出口結構,推動中國-中亞農產品貿易邁向提質增效的發展新階段。

2.促進中國-中亞農產品貿易結構優化

結合競爭性、互補性等科學指數的動態測度確立農產品貿易細分類型,立足具體國情、發展階段等現實約束,準確增加具有競爭優勢與互補能力的農產品貿易種類,并行推進優化調整結構與規模市場開發,促進中國-中亞農產品貿易向多元化發展。

3.將農產品互補性轉化為現實的互利性

挖掘促進中國-中亞農產品貿易潛力,識別雙邊貿易均衡、持續發展的阻滯因素,推動農產品市場高水平對外開放,開展農產品貿易多元化合作,深化貿易層次,將中國-中亞農產品互補性轉化為現實互利性。

(二)以智慧農業項目合作推動中國-中亞農業技術轉移共享

1.推動比較優勢向競爭優勢轉型

立足中國農業信息化的稟賦結構,聚焦競爭優勢重塑,積極開展中國-中亞智慧農業技術交流合作項目,推動高附加值農產品進出口,助力中亞五國農業生產技術數字化、智慧化轉型。

2.促進全產業鏈智慧化合作

采用對口援助、合作推廣等多元化途徑,促進科學種植經驗、現代農業管理共商共建共享,推動農業全產業鏈智慧化改造,提升中國-中亞農產品貿易質量。

3.加大智慧農業技術投入

圍繞智慧化轉型的產業改造、業務升級與場景應用等關鍵環節,提升資源配置效率促進“創新鏈、資金鏈、技術鏈、人才鏈”有機融合,增強中國與中亞農業科技創新轉換能力與現代化農業生產管理能力,開創合作共贏新局面。

(三)以交通基礎設施優化推動中國-中亞農業貿易互聯互通

1.完善中國中亞運輸網絡體系

充分發揮中歐班列“全天候、大運量、低碳化”多式聯運的交通運輸優勢,增設中亞五國主要城市的線路與班次,開展冷鏈運輸的定制化服務以保證農產品質量和新鮮度,保障中國-中亞農產品貿易的平穩運行。

2.發揮基礎設施便利化的改革效應

在發揮基礎設施的改革效應中,充分釋放亞投行、絲路基金與中-歐亞經濟合作基金等平臺的投資活力,建立大宗商品物流配送中心,推動區域聯通升級優化,通過提高通關效率、減少運輸成本助力農產品貿易互聯互通。

(四)以政府政策引領扶持強化雙邊農產品貿易多維度建設

1.探索多元化合作機制

通過增強政治互信與交流合作,探索激發活力、互利共贏的農產品經貿合作機制,協商解決農產品貿易轉型升級的阻滯問題。

2.推動農產品貿易可持續發展

加快構建以現代物流、智慧通關與綜合服務為要素的政策體系,充分釋放農產品貿易便利化改革政策紅利效應,發揮中國-中亞農業高水平合作引領“一帶一路”高質量共建的輻射帶動作用。

3.并行推進“走出去”與“引進來”戰略

鼓勵國內企業在中亞五國投資建廠,通過技術輸出、營銷創新推動農產品貿易多元化發展;與此同時,發揮超大市場規模優勢,擴大中亞優質農產品進口,以需求升級助力中國-中亞農產品貿易的質量增進。

參考文獻:

[1] 張方慧,王巧榮.“一帶一路”背景下中國與中亞國家合作新進展與發展方向論析[J].寧夏社會科學,2023(4):65-72.

[2] 王月.產品空間理論下高質量貿易發展前景研究框架及中亞實證[J].價格月刊,2023(3):65-74.

[3] 蔣宇寧,王雅莉.“一帶一路”倡議下中國與中亞地區貿易合作的競爭性與互補性研究[J].內蒙古社會科學(漢文版),2018,39(5):128-135.

[4] 田玉麗.中國與中亞五國貿易競爭性與互補性研究[J].山東社會科學,2020(10):152-158.

[5] 劉斌,李秋靜,李川川.跨境鐵路運輸是否加快了中國向西開放?——基于城市—產品層面的經驗證據[J].管理世界,2022,38(8):101-118.

[6] 武漢大學國家發展戰略研究院課題組.深化中國:中亞全方位合作的戰略思考[J].經濟縱橫,2023(9):1-7.

[7] 徐超靜.中國與中亞五國農產品貿易的實然與應然[J].農業經濟,2021(8):122-124.

Strategies for the Transformation of Agricultural Trade Between China and Central Asia under the High Quality Co-Construction

WANG Jinjin, ZHAO Xinrong

(Xi’an International Studies University, Xi’an 710128, China)

Abstract: With the promotion of the high-quality construction of the Belt and Road Initiative, the agricultural cooperation between China and Central Asian countries continues to deepen, and there is an urgent need to promote the transformation and upgrading of agricultural trade. It uses the Grounded Theory to extract the obstacles to the high-quality development of agricultural trade between China and Central Asian countries, proposes breakthrough paths and poses relevant optimization strategies. The results show that obstacles to the high-quality development of agricultural trade between China and Central Asia are geographic distance, political environment, trade structure and technical level. Based on the functioning mechanism of the obstacles, six breakthrough paths are proposed, and four measures of adjusting types of agricultural products, developing smart agricultural cooperation, optimizing transportation infrastructure and strengthening government policy leadership can promote the high-quality development of agricultural trade between China and Central Asia and further promote the transformation and upgrading of trade.

Key words: Five Central Asian countries; Agricultural trade; Obstacle factors; Transformation and upgrade

[責任編輯 彥 文]