背靠背的雙重表達:達·芬奇《愉快和痛苦》的寓意探究

摘要:達·芬奇一生完成的油畫和壁畫作品屈指可數,因而學者們多從其手稿入手對其展開研究。他作為一個多面的全才,手稿中隱藏了許多奇思妙想,許多學者皆試圖通過手稿中的線索來還原歷史中真實的達·芬奇。本文以現藏英國牛津大學基督教堂學院的寓意畫《愉快和痛苦》為研究對象。肯尼斯·克拉克曾畫中形象評價為“有雙頭的‘怪物’”,貢布里希亦說:“萊奧納多發明的那個雙胞怪魔和他的其他作品一樣,在內容和形式上都是獨一無二的。”顯然,在這些藝術史學者的眼中,僅從人物形象來看,達·芬奇畫的是一個超自然的“怪物”。本文則嘗試用圖像學方法分析手稿的圖文,追溯圖像原典——雅努斯和文本,即《會飲篇》《斐多》和《伊索寓言》中的雙頭形象,并結合精神分析學的方法,進一步探討《愉快和痛苦》的創作意圖,找到研究該圖像的新視角。

關鍵詞:達·芬奇 《愉快和痛苦》 寓意畫 手稿

一、圖像志:《愉快和痛苦》的人物身份及寓意

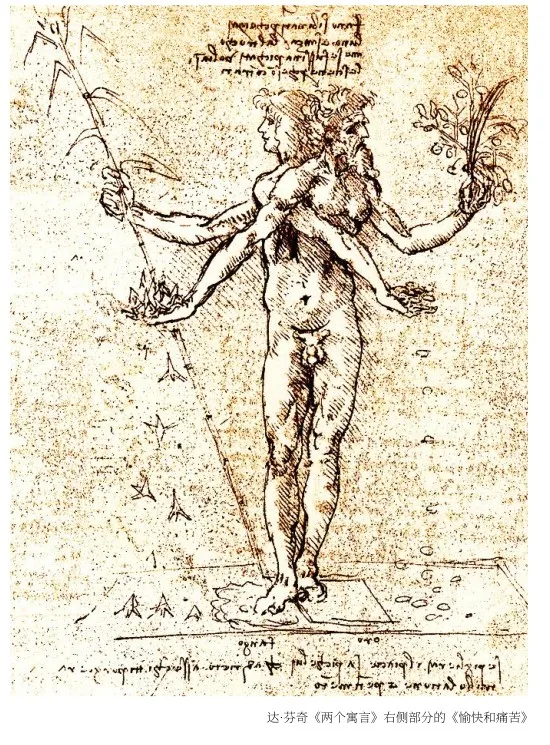

達·芬奇的手稿恰如其人,充滿著奇思妙想,吸引著中外學者不斷地研究、發掘。通過這些傳世草圖,人們試圖還原一個真實的達·芬奇。現藏英國牛津大學基督dcf55ea2adf9168d8a0db9e81f5cb1dd62477d0a2fe4339278c5023b7fe25ce0教堂學院的一幅手稿曾引發學者們的廣泛討論。這幅寓意畫即《愉快和痛苦》。卡羅·衛芥在《達·芬奇傳》里曾談道它:“畫面呈現出一個雙頭四臂的猙獰怪獸,一個頭年輕,另一個頭衰老。”[1]肯尼斯·克拉克亦言簡意賅地將畫面形象評價為“有雙頭的‘怪物’”。[2]貢布里希說:“萊奧納多發明的那個雙胞怪魔和他的其他作品一樣,在內容和形式上都是獨一無二的。”顯然,在這些學者的眼中,僅從人物形象來看,達·芬奇這幅手稿中畫的是一個難以被人理解的超自然的“怪物”。那么,畫中形象到底代表的是什么呢?

這幅手稿和達·芬奇的其他手稿類似,由圖像和文字兩部分構成,即貢布里希所說的“圖畫文字”。貢布里希認為,達·芬奇“喜歡錯綜紛亂,也由于他對相互作用的問題有一種科學的興趣,所以他構造了一些圖畫文字”[3]。

既然我們無法通過圖像來辨別畫中“雙生人”的身份,那么不妨根據手稿中的文字來尋找線索。手稿中的文字由達·芬奇一貫使用的鏡像書寫法寫就。如果我們把手稿中的文字進行鏡面翻轉,便可以看到人像頭部上方寫道:“愉快和痛苦像是一對雙胞胎,因為他們從不單獨出現,似乎總背靠背地在一起,因為他們彼此相對。”[4]從這段文字可以得知,背靠背姿態的“雙生人”代表著愉快和痛苦這兩種相生相伴的情緒。16世紀的意大利藝術家、藝術理論家吉安·保羅·洛馬佐在《繪畫、雕塑與建筑藝術論》中對愉快和痛苦進行過描述:“支撐它倆身體的右腳踩在一捆干草上,左腳踏在一塊金匾上,以表明它倆的區別:右腳代表世俗愉快的情感,又低、又弱、又軟;左腳代表不快的情感,它踏在金匾上,既壯實又堅定,經過痛苦的磨煉,它變得像箭頭一樣堅硬了。”[5]畫面中,“雙生人”的兩只腳分別踩著兩塊區域。左邊年輕者的腳下是一個不規則形狀,下方寫著意大利語的“泥”(Fa n go)。右邊年老者的腳下踩著一個矩形,下方寫著意大利語的“金”(Oro)。結合洛馬佐的著述,我們可以推測出左邊那個有著卷曲頭發,戴有發帶或花冠,鼻子精致直挺,嘴角上揚,下巴圓潤,面龐清秀的年輕人可能指的是愉快這種情緒。他背靠著的那個頭發亂糟糟,眉骨突出,有著鷹鉤鼻,嘴角下撇,下巴突出,有點“地包天”,表情愁苦的老年人指的是痛苦這種情緒。筆者通過對比手稿中的文字,發現洛馬佐的描述并不完全準確,因為年輕人,也就是代表愉快情緒的人腳下踩的是泥,而非干草。圖像的下方還有兩行字,寫著“如果你選擇了愉快,要知道在他的背后有一個人會帶給你痛苦和懺悔”[6]。其大體意思是愉快和痛苦總是如影隨形的,這也就解釋了為什么達·芬奇把他們畫成了背靠背的“雙生人”。圖像中有四只手臂,每只手里都拿著不同的物品,其中靠近畫面前景的兩只手臂相互交錯,畫面背景中的另外兩只手向上舉著,好像在向人們展示手中的植物。那么,他們手里究竟拿的是什么呢?

其實,達·芬奇在圖像的左側寫下了一段文字,對圖像內容進行了闡釋:

愉快聯結著痛苦,像孿生兄弟一樣,這是因為兩者不相分離,彼此相反,背靠著背。它們存在于同一軀體上是因為它們有共同的基礎,勞苦是愉快的源泉,痛苦來源于空虛……的愉快。因此,就像右手握著一根無用和脆弱的蘆葦一樣,由它造成的損傷是有毒的。在托斯卡納,蘆葦被用來支撐床鋪,以示虛妄的夢境在這里出現,生命的大部分時間在這里被消耗,許多有用的時間在這里被浪費。在清晨,頭腦清醒,靜靜地躺著,積蓄著新的勞力,以便重新開始工作。這里同樣產生許多虛泛的歡樂,頭腦里出現許多虛無縹緲的事物,身體也享受著那些常常造成生命衰竭的歡愉。[7]

通過這段文字,我們得知代表愉快的人手中拿的長條物是蘆葦。達·芬奇對愉快的評價是“無用和脆弱”“由它造成的損傷是有毒的”“在托斯卡納,蘆葦被用來支撐床鋪,以示虛妄的夢境在這里出現”。由此可見,象征著愉快的“蘆葦”和“泥”有著一些共同特征,即軟弱、無支撐力,會讓人陷入虛妄的歡愉。那么,在達·芬奇看來,人又應當立于什么之上呢?在筆記中,達·芬奇寫道:“人應該睡在堅實的木板上。”[8]可見,達·芬奇認為木板和金板一樣,更能給人帶來踏實感。

在筆記中,達·芬奇并沒有對另外三只手中的物品進行解釋。之后,洛馬佐闡釋道:“痛苦的右手拿著一大把鐵蒺藜,表示不快給心靈造成的尖刻而毒辣的損傷。”[9]蒺藜原為一種植物,果實有刺,后來被用來形容一種四角分叉的武器。將其置于地上時,其中一角會自然向上,可以用來阻礙敵軍的人馬通過。達·芬奇在筆記中也提到過這種軍事武器。[10]這種武器象征著愉快中所暗藏的痛苦,將會把人刺傷。洛馬佐接著寫道:

痛苦的左手拿著一串帶有玫瑰刺的枝條。正因為沒有刺,玫瑰就不能生長,所以痛苦把刺攥在手中,讓玫瑰凋謝。一串帶刺的玫瑰沒別的意思,只表明易碎的愉快很快就會失去,眼前的自信將導致麻煩和苦惱。愉快的左手握著一大把硬幣,伸到痛苦的眼前。有些硬幣在往下掉,表示痛苦正躺在愉快給它準備的世俗虛榮之上。[11]

至此,我們基本上弄明白了“雙生人”的身份——達·芬奇繪制的是一幅代表愉快與痛苦的寓意畫。在他看來,愉快和痛苦之間可以相互轉化,虛幻浮華的歡愉給人帶來的可能不僅有甜蜜,還有傷害和刺痛。

將愉快和痛苦兩種情緒表現為“雙生人”是達·芬奇自己的奇思妙想嗎?其實,“擬人和寓意的那些形式,后來在歐洲的藝術中有了長久的生命。古典的神明獲得了新的、表示自然現象或抽象概念的寓意功能。另一方面,抽象概念獲得了擬人化的形式”[12]。韋伯斯特教授曾將擬人視為希臘思維中的一種模式。[13]詩人用擬人化的修辭表現抽象的概念,畫家則根據詩的語言,將抽象概念視覺化,創作出帶有寓意的圖像。那么,達·芬奇繪制的這個形象是否存在原典?

在柏拉圖的《斐多》中,曾記錄了蘇格拉底被處死前在獄中說過的一段話:

我們所謂愉快,真是件怪東西!愉快總莫名其妙地和痛苦聯在一起。看上來,愉快和痛苦好像是一對冤家,誰也不會同時和這兩個一起相逢的。可是誰要是追求這一個而追到了,就勢必碰到那一個。愉快和痛苦好像是同一個腦袋下面連生的兩個身體。我想啊,假如伊索想到了這一對,準會編出一篇寓言來,說天神設法調解雙方的爭執卻沒有辦法,就把兩個腦袋拴在一起,所以這個來了,那個跟腳也到。[14]

蘇格拉底說愉快和痛苦是“同一個腦袋下面連生的兩個身體”,也就說明二者是如影隨形的關系。雖然目前沒有直接的記錄能夠證明達·芬奇看過《斐多》,但在達·芬奇所處的那個時代,意大利佛羅倫薩有一位對文藝復興思想及藝術產生過重要影響的新柏拉圖主義哲學家——馬爾西利奧·費奇諾。他出生于佛羅倫薩附近的菲哥利恩,并在佛羅倫薩接受教育,學習人文學科、哲學和醫學。1462年,科西莫·德·美第奇在佛羅倫薩附近的卡雷吉交付給他一棟房子,并把一些希臘文手稿交由他處理。佛羅倫薩的柏拉圖學園就是在此時建立的。1469年之前,費奇諾就已經完成了包括《會飲篇》在內的柏拉圖著作的譯注工作。作為柏拉圖學園的靈魂人物,費奇諾會在教堂等地發表關于柏拉圖和普羅提諾的公開演講。他在世的時候,新柏拉圖主義學說的影響力已經從佛羅倫薩傳播至歐洲各國。[15]科西莫卒于1464年。同年,達·芬奇來到了佛羅倫薩。1469年,科西莫的孫子——洛倫佐·德·美第奇繼任,統治佛羅倫薩并繼續資助柏拉圖學院以及一些藝術家,其中便包括達·芬奇的老師韋羅基奧。因此,達·芬奇也間接受到過洛倫佐的資助。[16]1482年,達·芬奇受洛倫佐的委派前往米蘭,向盧多維科·斯福爾扎大公呈上了一把里拉琴。

在前往米蘭之前,達·芬奇極有可能受到了新柏拉圖主義思想的影響,接觸過柏拉圖的相關文章和觀點。1495年前后,達·芬奇在手稿中(按:第559張紙正面,即舊版第210張紙正面的“a”部分)列了一張書單,提到了40本書的書名,其中包括一些古代經典作品。這些作品多半是新柏拉圖主義學者蘭迪諾[17]翻譯的俗語譯本,包括《伊索寓言》和西塞羅的《論選題》等,[18] 其中《伊索寓言》中的《漁夫們》這則故事寫道:

漁夫們起網,覺得漁網很沉,高興得手舞足蹈,以為捕獲一定很豐富。他們把網拉到岸上后,發現網里魚并不多,盡是些石塊和沙子,非常懊惱。令他們不快的主要還不在于收獲不多,而是結果與期望相反。這時,他們中的一位長者說道:“朋友們,別傷心了,歡樂和悲傷顯然是兩姐妹。我們怎樣高興過,就應該承受怎樣的悲傷。”同樣,我們應該看到人生多變幻,不要總是為順利而欣喜,應該想到晴天過后會有暴風雨。[19]

另一個譯本中也寫道:“朋友們,別難過,快樂總與痛苦在一起,她們如同一對姐妹。”[20]可見,《伊索寓言》中也提及了愉快與痛苦的相伴相生。因此,《斐多》和《伊索寓言》中關于愉快和痛苦的描述很有可能就是達·芬奇《愉快和痛苦》的文本來源。

二、圖像史中的雙頭形象與達·芬奇的畫中形象

“雙生人”最早表現為羅馬神話中雅努斯的形象。作為羅馬人的門神,雅努斯的兩張臉象征著很多二元概念,例如年老的臉象征著過去,年輕的臉象征著未來。從14世紀開始,藝術家在表現“四大美德”之一的明智時,便不再滿足于使用中世紀傳統的擬人方式,而是開始借鑒雅努斯的雙面形象來表現其特點。

將雅努斯的形象和達·芬奇《愉快和痛苦》中的圖像進行對比,不難發現二者之間的差異。雅努斯為一頭兩面孔或雙頭形象,而達·芬奇筆下的“雙生人”卻有兩個上半身,包括兩個頭、兩個肩膀、四只手。我們通過梳理雅努斯的圖像,發現絕大部分的雅努斯像都是著衣的,而達·芬奇所繪人像卻是赤裸的。可見,達·芬奇筆下的“雙生人”形象跟雅努斯的形象并不完全一致。那么,其畫中的“雙生人”形象到底從何而來?

其實,早在柏拉圖的《會飲篇》中便曾經出現過對“雙生人”的描寫。在《會飲篇》中,當蘇格拉底和阿伽通及賓客在對愛神進行贊頌時,阿里斯多潘就描述了“雙生人”的形象。他認為,愛神值得贊頌,因為愛神醫治好了人的病。原因是從前的人本來有三個性別,即男人、女人、“雙生人”。從前,人的形體是圓形的,腰和背部都很圓,每個人有四只手、四只腳、一個頭,頭上長著兩副面孔,一副朝前,一副朝后,耳朵有四個,各器官的數目皆依比例翻倍。當時的人很強壯,試圖與神一較高下。眾神擔心人的能力危及神,卻又因為需要人的崇拜和祭祀而不能滅絕人,故而把人劈成兩半,一方面削弱人的能力,另一方面使侍奉神的人數量加倍。自此以來,被劈開的人一輩子都在尋找另一半身體,以使自己成為一個完整的人。這種對完整的希冀和追求就是愛。[21]其實,達·芬奇也不僅畫過這一種“雙生人”形象,其在另一幅作品中同樣畫了一位年輕人和一位長者。這幅手稿中的人物與《愉快和痛苦》中的“雙生人”有著類似的眉眼、鼻子和下巴,并且年輕者的頭上都戴有發帶(或是花冠)。年長者從袖口伸出的右臂若隱若現地搭在年輕者的肩上。然而,達·芬奇好像并未畫完這幅畫。恰恰是因為未完成,畫面缺失了人像的下半部分,因而兩個獨立的人像仿佛變成了面對面的“雙生人”,恰似《會飲篇》中提到的被宙斯劈開的“雙生人”。

在達·芬奇的手稿中,我們不難發現他一直樂此不疲地表現美與丑、年輕與年老,畫中通常都是用一個“地包天”、鷹鉤鼻的老者和一個卷發的年輕人作對比。例如,在1478年的《溫莎手稿》中,達·芬奇反復練習描繪頭像。馬丁·克萊頓認為這份手稿分別表現了青年男子、青年女子和老年男子三種形象,而這三種形象都是達·芬奇筆下標準面容的變體。他通過研究面部結構如何影響人們的年齡、性別和對美感的感知,對嘴巴和下巴的形狀進行了細微調整。[22]通過比對,我們能夠看出青年男子和女子的面部特征極為相似——鼻梁的線條從前額筆直地延伸至鼻尖,鼻頭秀氣,嘴唇和下巴飽滿,睫毛纖長上翹。這些或許就是達·芬奇認為美與青春應該具備的特征。

邁克爾·夸克爾斯坦認為,達·芬奇在表現年輕者與年長者的形象時,適當借鑒了古代錢幣上的頭像。例如年長者的形象可能來源于羅馬皇帝加爾巴,年輕者的原型可能是安提諾烏斯。[23]當然,達·芬奇也跟其他藝術家一樣,擅于記錄日常生活中見到的人像,也就是將身邊人作為模特。那么,這幅《愉快和痛苦》是否也有現實原型呢?這就不得不提到達·芬奇在米蘭結識的一個年輕人——薩萊(Salai)。根據達·芬奇手抄本中的記錄,其畫室在1490年7月22日雇用了一個名叫喬瓦尼·賈科莫·迪·彼得羅·卡普羅蒂的年輕人作為學徒和模特,其另一個為世人所熟知的名字便是薩萊。薩萊其實是個綽號,意為“小惡魔”或“小鬼”,首次出現在達·芬奇寫于1494年1月的一張賬單上。在薩萊來到畫室當學徒的第一年,達·芬奇就在一份清單上列舉了因其舉止不當而給他造成的各項損失。這份賬單的末尾還列有其為薩萊支付的服裝費用。在另一份寫于1497年4月4日的薩萊開銷清單中,可以發現達·芬奇曾送給薩萊一件時髦的斗篷作為禮物。向來節儉的達·芬奇愿意為其購買華麗的衣飾,可見他對薩萊是照顧有加的。根據瓦薩里的描述,我們可以知道薩萊和達·芬奇反復表現的少年形象十分相似。換言之,薩萊的面容有一種達·芬奇常常描繪的理想男性之美。不過,薩萊的樣貌又與克拉克所說的“達·芬奇早期作品中具有韋羅基奧風格的男孩”有著細微的差異。他的下巴更圓潤,頭發更短、更卷曲,前額到鼻梁之間是一條平滑的線。根據薩萊肖像的特征可知,前文提及的兩幅“雙生人”形象作品中,代表愉快的人物原型應該就是薩萊。

在《溫莎手稿》中,畫面中央畫有一個與《愉快和痛苦》手稿中年長者相貌相近的老人,同樣是鷹鉤鼻,嘴唇緊閉,有著近似無牙的“地包天”下頜。貢布里希認為此畫的中心人物是達·芬奇自己,而周圍那些從面部表情和手勢便可看出不懷好意的人物代表著誤解和嘲笑達·芬奇的人。[24]筆者認為,這最多是一種漫畫式的自畫像。一方面,達·芬奇早在韋羅基奧工作室時期便開始描繪類似的老者形象,當時其自身仍是一個青年人。另一方面,從達·芬奇晚年的自畫像中可以看出,雖然皮膚紋路和發質顯露出了他的年紀,但是整體來說,仍算得上是一位保養得當、精致的老者。即便如此,藝術史學家仍未放棄將達·芬奇筆下的老者形象解釋成其自畫像。夸克爾斯坦提出,新柏拉圖主義認為靈魂既塑造身體,又指引藝術家之手,因而創作者傾向于在作品中描繪自己,即“自我模仿”。[25]那個“地包天”的老者或許并非達·芬奇的真實寫照,而是一種化身和自我投射。

三、《愉快和痛苦》的創作意圖

達·芬奇創作《愉快和痛苦》這幅作品的真實意圖究竟是什么?一些學者選擇從達·芬奇的另一幅寓意畫《米蘭政治狀態的寓言》入手,對這個問題展開研究。馬丁·坎普認為這幅作品可能是達·芬奇為贊美盧多維科的盛裝游行和化妝舞臺的布景所進行的裝飾設計。亞歷山德羅·諾瓦認為,這兩幅手稿都藏于英國牛津大學基督教堂學院,尺幅相近,可能屬于一個系列的草圖。因此,二者很可能出于同樣的創作目的。也就是說,這幅《愉快和痛苦》也可能是為贊美盧多維科的慶典演出或化妝舞臺的布景所進行的裝飾設計。[26]肯尼斯·克拉克曾提到,達·芬奇為了滿足盧多維科的喜好和贊頌米蘭宮廷,花費了大量精力創作類似的寓言故事,希望通過這些創作來彰顯盧多維科家族的偉大。

除此之外,在《米蘭政治狀態的寓言》中,達·芬奇在表現擬人的“明智”與“正義”時,主要沿襲了這兩個擬人形象在文藝復興時期的特征,例如“正義”手中的劍、象征“明智”的鏡子、雙頭形象以及蛇等。然而在《愉快和痛苦》中,“雙生人”的形象特征則隱含著達·芬奇的個人喜好與情感傾向。肯尼斯·克拉克在《成為達·芬奇:列奧納多的藝術傳記》中寫道:“牛津大學基督教堂學院中一系列令人毛骨悚然的寓言題材草圖貌似具有某種我們已無從得知的政治含義,對達·芬奇來說其吸引力可能在于充當了他荒誕幻想的釋放口。這些噩夢中的形象被列奧納多用急促、跳躍的筆觸畫成,這種技法他只在創作真正感興趣的對象時才會使用。”[27]換言之,《愉快和痛苦》這幅寓意畫或許是達·芬奇的奇異幻想或個人喜好的表達,就好比肯尼斯·克拉克提出的畫青年人和老年人的側面對比像是達·芬奇的一種喜好。[28]亞瑟·波普漢認為達·芬奇早年便有這種喜好,甚至是一種“無意識的習慣”。達·芬奇在一次又一次描繪年輕而美貌、年長而丑陋的面孔中獲得了極大的樂趣。[29]年輕人與老年人是達·芬奇筆下不斷出現的形象,貫穿著他的創作生涯。達·芬奇不斷重復描繪的“雙生人”很有可能是他想表達的“另一個自我”。達·芬奇看到薩萊的臉,便仿佛看到了年輕的自己。薩萊的母親名叫卡泰麗娜,和達·芬奇的母親同名,這或許又加深了二者間的心理關聯。[30]“另一個自我”由此成為達·芬奇的影子,也成為其創造力的源泉。

四、余論

關于《愉快和痛苦》這幅作品的創作目的,藝術史學家目前還沒有確切的結論。筆者只能試圖從多個角度出發,盡可能地還原達·芬奇的創作意圖。這幅畫作無論是作為米蘭宮廷慶典演出人員造型的草圖,還是作為達·芬奇自己的“影子”,都有待進一步研究。不過,毋庸置疑的是這種獨特的、帶有寓意的“雙生人”形象生動地彰顯了達·芬奇異乎尋常的創造力。

注釋

[1]卡羅·衛芥.達·芬奇傳[M].李靖靜,譯.上海書店出版社,2015:143.

[2]肯尼斯·克拉克.成為達·芬奇:列奧納多的藝術傳記[M].李欣,譯.北京:中信出版集團,2020:91.

[3]貢布里希.象征的圖像[M].楊思梁,范景中,編選.南寧:廣西美術出版社,2014:185.

[4]Leonardo,Thereza Wells,Irma A. Richter,Martin Kemp.Notebooks[M].Oxford University Press,2009:244.

[5]同注[3],186頁。

[6]同注[4]。

[7]同注[4],244—245頁。

[8]同注[4],233頁。

[9]同注[5]。

[10]Leonardo Da Vinci,Edward McCurdy.The Notebooks of Leonardo Da Vinci[M].New York:Dover Publications,2012:352.

[11]同注[5]。

[12]比亞洛斯托基,楊思梁,宋青青.圖像志[J].新美術,1990(1):74.

[13]同注[3],253頁。

[14]柏拉圖.斐多:柏拉圖對話錄之一[M].楊絳,譯注.沈陽:遼寧人民出版社,2000:6-7.

[15]保羅·奧斯卡·克利斯特勒.意大利文藝復興時期八個哲學家[M].姚鵬,陶建平,譯.南寧:廣西美術出版社,2017:42-53.

[16]沃爾特·艾薩克森.列奧納多·達·芬奇傳[M].汪冰,譯.北京:中信出版社,2018:19.

[17]克里斯托弗羅·蘭迪諾(Cristoforo Landino,1424—1504),文藝復興時期歐洲意大利語言學家、詩人。他主要評注古典作家的著作,并將他們的著作與基督教教義和新柏拉圖主義學說聯系起來。

[18]卡羅·衛芥.達·芬奇傳[M].李靖靜,譯.上海書店出版社,2015:152.

[19]伊索.伊索寓言 古希臘文、漢文對照[M].王煥生,譯.上海人民出版社,2014:19.

[20]伊索,伊索寓言[M].徐曉然,譯.北京聯合出版公司,2016:37.

[21]柏拉圖.會飲篇[M].王太慶,譯.北京:商務印書館,2013:34.

[22]Martin Clayton.Leonardo Da Vinci :The Divine and the Grotesque[M].London:Royal Collection,2002:16.

[23]Michael W.Kwakkelstein.in Leonnardo da Vinci:The Language of Faces[M]. Bussum:THOTH Publishers,2018:35-36.

[24]Ernst H.Gombrich.The Heritage of Apelles:Studies in the art of the Renaissance[M].New York:Cornell University,1976:71-72.

[25]Martin Clayton.Leonardo Da Vinci: The Divine and The Grotesque[M].London:Royal Collection Enterprises Ltd,2002:54;E. Gombrich.in The Heritage of Apelles[M]. Oxford:Phaidon,1976:69-70.

[26]Alessandro Nova.Coming About:A Festschrift for John Shearman[M]. Cambridge:Harvard University Art Museums,2001:381-386.

[27]同注[2]。

[28]Kenneth Clark,Carlo Pedretti.The Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle[M].London:Phaidon,1968-1969.

[29]同注[23],36頁。

[30]Charles Nicholl.Leonardo Da Vinci:Flights of the Mind[M].New York:Viking Penguin,2004:272.