繼往開來揚學術 國際合作展宏圖

中國古生物學會成立于1929年,是中國3300多位地層古生物學工作者自愿組成的專業學術團體,同時也是促進我國古生物學發展的重要力量。本文基于對中國古生物學會理事陳旭院士與沈樹忠院士的深入訪談,從學會發展歷程的視角切入,結合兩位院士在學會中的學術成長足跡與卓越貢獻,考察他們在學術傳承與國際化發展道路上的實踐與探索,最后聚焦于學會組織的榮譽與獎勵,由此探討了他們心中的科學家精神,以及他們對青年一代的殷切寄語與期望。

《中國古生物學會90年》一書的序言中寫道:“中國古生物學今天的成就,是一代一代地層古生物工作者甘于清貧、樂于奉獻、不懈追求、持續奮斗的結果……中國地層古生物工作者……以十年磨一劍的毅力開展了大量艱苦卓絕的野外地質科學考察和深入細致的室內研究,終于使中國地層古生物學達到了一次輝煌發展的時期。”陳旭與沈樹忠,這兩位年齡跨度恰好涵蓋了兩代人的地層古生物學領域的院士,正是中國古生物學會所弘揚的科學家精神與學術傳承的典范。他們在訪談中不僅分享了自己在地層古生物學領域的探索歷程以及與中國古生物學會的深厚淵源,也為我們生動詮釋了學術精神的薪火相傳。

史韻悠長:中國古生物學會的獨特風貌

20世紀早期,由于地質事業的發展以及古生物化石研究的需要,中國的地層古生物學開始蓬勃發展。古生物學和地質學向來關系密切,故中國第一代地層古生物學家大都也是中國地質界老前輩,包括孫云鑄、李四光、楊鐘健等。在他們的推動下,中國古生物學會于1929年8月31日成立。至今,中國古生物學會已經走過95個春秋,成為一個活躍了近百年的“老”學會。

陳旭院士對中國古生物學會的歷史了如指掌,他用一句話精確概括了學會的歷史特點:“中國古生物學會是個小而老,并且在國際上有地位的學會。”相較于其他學會,中國古生物學會的一大特點是規模較小、人員較少。初創時期,學會僅有10多名成員,抗戰勝利后恢復學會活動時會員總數也不過50人。如今,學會在一線工作的會員已增至數千人,但相較于其他學會,這一規模仍相對較小。對此,陳旭院士坦言,對于古生物學這樣一個小眾學科而言,一個學會能發展出這么多會員,是非常難得的,這也“說明古生物學和地層學在探索地球演化中的地位非常高”。

中國的古生物學研究雖然規模不大,卻以中國古生物學會為載體,奠定了深厚學術底蘊,并且一直秉持著國際化的發展理念,致力于在全球古生物學領域發出中國的聲音。學會與國內外古生物學、地質學等相關領域始終保持緊密聯系,尤其重視學會的國際化發展。在會員參與國際交流或組織國內學術會議時,學會始終給予全力支持。這一優良傳統在學會創立之初就已經奠定。1948年,學會創始人之一孫云鑄教授代表學會參加在英國倫敦召開的第十八屆國際地質大會和國際古生物協會會議,并在會上被選為國際古生物協會(International Palaeontological Association,IPA)副主席,極大地提升了中國古生物學會的國際地位。

陳旭院士表示:“雖然中國古生物學會本身的活動經費有限,但是對于學術活動的支持力度很大,學會對中國古生物學的發展真的起到了重要的推動作用。”

初心啟航:古生物學家與學會共成長

1979年4月,中國古生物學會第三屆全國會員代表大會暨第十二屆學術年會在蘇州召開,由此開啟了改革開放后中國古生物學會走向國際化發展的新篇章。隨著會員數量的增長、學會規模的擴張,中國古生物學會直屬的二級組織數量也迎來了增長,因而在全國會員代表大會和學術年會之外,不同細分領域的科技工作者們還以專業委員會、學科組等形式開展活動。其中一些研究不同化石類別的科學家,往往以學科組的形式活動,例如下文提到的筆石學科組、腕足類動物學科組等。據陳旭介紹,“研究地球科學,首先要把地球的演化歷史搞清楚,古生物學研究就是揭示地質歷史發展的實際情況,化石能界定地質時代,所以是理解地球歷史最基本的元素。”正是基于這樣的認識,20世紀80年代中國古生物學會各學科組都展現出了蓬勃的活力,每個學科組的成員數量基本維持在100人左右,但隨著時代的發展和學科的細化,學科組逐漸無法滿足日益增長的學術交流和研究需求。因此,自2000年起,學科組開始逐步被更加專業化和系統化的專業委員會所取代。這些專業委員會的成立,不僅促進了學術交流的深化,也為古生物學研究的專業化和國際化發展奠定了堅實的基礎。通過這一變革,中國古生物學會在全球古生物學科領域的影響力得到了提升,為推動古生物學研究事業創新發展作出了重要貢獻。

陳旭從事中國奧陶紀和志留紀地層學及筆石動物群的古生物學研究,他與中國古生物學會的接觸,正是以筆石學科組為起點。筆石是對古生代濾食性動物筆石綱化石的統稱,因其形似鉛筆在巖石層上書寫的痕跡,被科學家叫作“筆石”。據陳旭介紹,筆石作為一種浮游生物,蟲體演化非常快,不同時間的形態特征變化也很大,因此可以利用筆石這一特點進行地層對比和精準劃分等相關研究。陳旭的導師——穆恩之院士是中國筆石學科的帶頭人,也是中國古生物學會時任副理事長。正是在導師的影響下,陳旭開始協助處理一些學會事務,并由此與中國古生物學會結緣。此后,陳旭積極參與學會其他工作。

1980年9月,中國古生物學會筆石學科組在南京成立并召開學術討論會,會上選舉穆恩之為筆石學科組組長,陳旭為秘書。學科組的主要活動是舉辦小規模的學術會議和主辦內部交流使用的油印報——《筆石學組簡訊》,通過現場會議和通信交流的方式傳播國內外學術活動信息,為地質古生物學學者們的新發現、新進展提供一個互相交流的平臺。此外,中國古生物學會筆石學科組十分重視國際化合作,積極參與到國際筆石會議的活動中。在1985年于丹麥哥本哈根舉辦的第三屆國際筆石會議上,學科組負責人積極爭取到下一屆會議的主辦權。經過五年的籌備,最終第四屆國際筆石會議于1990年在南京召開。在這次會議上,陳旭正式當選為國際筆石工作組主席。

1983年,沈樹忠進入中國礦業大學(北京)讀研究生,師從地層古生物學教授何錫麟。在深入鉆研煤系地層古生物學和地層學相關領域的過程中,沈樹忠逐漸了解并融入中國古生物學會。沈樹忠主要從事二疊紀腕足動物等方面的研究,早期參與的學會活動主要是在腕足動物學科組。中國古生物學會腕足動物學科組同樣成立于1980年,當時還在發展起步階段,沈樹忠積極參與到學科組建設中,為組織的發展做出了不小的貢獻。

1989年4月,中國古生物學會腕足動物學科組第三次學術年會暨換屆選舉在湖北宜昌召開,選舉產生了學科組新一屆領導成員,其中學科組組長是戎嘉余院士,沈樹忠當選為領導組

成員。據沈樹忠介紹,所謂的領導小組其實是當時老一輩科學家鼓勵年輕人積極參與這些學術組織活動的舉措,他們是特意遴選了一些不同單位的年輕人作為領導小組成員,希望以此激勵年輕人。當時腕足動物學科組的主要活動是定期召開學科組學術會議和不定期組織一些聯合的野外考察活動,借此把從事相關專業的科技工作者聚集起來,從而發揮平臺作用,為他們提供更多交流和討論的機會。沈樹忠認為,這種活動對于年輕人的發展尤為重要,不僅可以讓他們了解該學科最新的發展動態,還可以讓青年學者們身臨其境地看看周圍的同行們都在做些什么,了解老一輩科學家們對領域內一些前沿科學問題的認識和對學科發展動態的分析,這對于年輕人緊跟國內外發展潮流、認清自身發展道路產生重要影響。

探索發展:從國內邁向國際舞臺

地層古生物學是一個高度國際化的學科,許多前沿的研究成果和技術方法都來自國際學術界。因此,出國訪學不僅能提供接觸尖端科研設備和先進研究理念的寶貴機會,而且有助于拓展與國際同行的交流與合作,從而更深入地融入國際古生物學的研究領域。通過這種方式,國內科學家能夠更全面地了解并吸收全球最新的科研成果,進一步提升自身的研究能力和視野。陳旭和沈樹忠也曾分別于20世紀80年代、90年代到國外訪學,并在學成歸國后,立足中國本土展開古生物學和地層學前沿科學研究,真正將地層古生物學的研究成果寫在了祖國大地上。

1981年至1983年,陳旭以訪問學者身份,赴加拿大西安大略大學地質系開展學術交流,由此開始深入探索并登上國際古生物學的舞臺。盡管當時陳旭是作為國家公派的科技工作者,享有國家提供的補貼,然而由于資金有限,他始終保持著艱苦奮斗的作風。在周末,他依然堅持到實驗室工作或前往圖書館學習,不斷充實自我。在生活方面,他也想方設法節約成本,采購物資時總是選擇超市打折的商品,以最大程度地合理利用國家給予的寶貴資源。利用自己多年的積累和在國外的新收獲,陳旭在訪學的兩年時間里完成了5篇英文學術論文,并相繼發表在加拿大、美國和德國的SCI期刊上,成為當時中國古生物學領域最早一批在國際刊物上發表的論文。陳旭介紹,在那個年代,許多國內的地層古生物學家都選擇走出國門,到美國、歐洲等地的著名研究院所交流學習,學成回國后,他們都成為國內古生物研究中的中流砥柱,例如殷鴻福院士、金玉玕院士等。陳旭表示,他們這一批科學家聚在一起時,每每談起當初出國訪學的經歷,都還“挺驕傲的”,因為都是踏踏實實地在為國家做事情,沒有投機取巧,也不畏懼條件艱苦。他總結道:“人就是這樣,條件越差,越難不倒我們,這點精神我們挺高興的。”

陳旭等科學家通過參與國際學術交流,不僅顯著提高了自身的研究水平,拓寬了國際視野,還將海外的先進經驗和知識帶回國內,極大地推動了中國古生物學領域的發展。他們的敬業精神和對科學的執著追求,激勵了一代又一代的年輕學者,成為他們學習的榜樣。

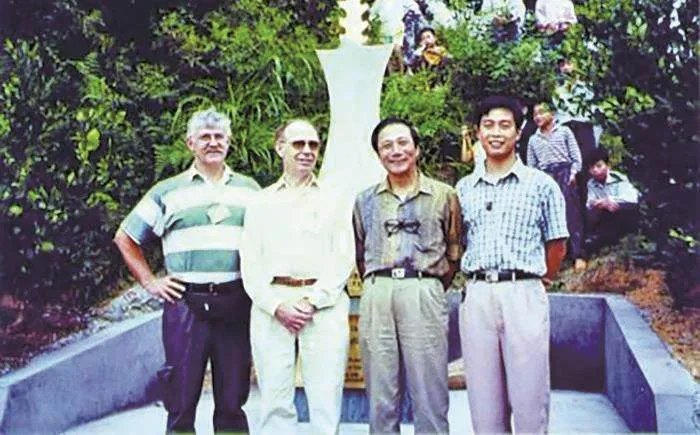

在金玉玕院士等前輩們的激勵下,1994年起,沈樹忠多次赴西藏喜馬拉雅山地區開展艱苦的野外工作。1995年起,他先后前往俄羅斯、日本訪問交流,后又被兩位澳大利亞教授邀請參與澳聯邦基金委重點項目“中國的岡瓦納”關于西藏古生物和地層課題的研究。這一經歷不僅拓寬了他的學術視野,也加深了他在專業領域的造詣。

1999年,中國古生物學界幾位與沈樹忠研究領域相近、關系也比較密切的前輩——金玉玕、戎嘉余、陳旭相繼訪問墨爾本,他們一致積極邀請和鼓勵沈樹忠回國發展,為國家的科學研究貢獻自己的力量。作為與沈樹忠研究方向相近的資深學者,金玉玕教授更是從專業角度出發,給出了中肯的建議。沈樹忠直言,面對回國發展的諸多現實困難,他深受三位前輩的愛國情懷和科研精神所感動。經過反復思考,他最終決定回國,并動員家人一起回來。2000年底,沈樹忠被中國科學院引進回國。他坦言,立足國內,用全球化的視野開展科學研究,對自身的綜合發展與學科的進步都大有裨益,“這個決定基本改變了自己的后半生,如此才有今天的自己”。沈樹忠回國的選擇,不僅是對個人職業生涯的重要抉擇,更是對國家科學研究事業的一份貢獻,為中國古生物學的發展注入了新的活力,也為后來者樹立了榜樣。

即便身處不同時代,在不同的環境面對不同的問題,陳旭和沈樹忠都在出國訪學深造之后,最終選擇回到祖國的懷抱。他們立足于中國這片古老土地上的古生物與地層基礎,數十年如一日地潛心開展研究。在不懈追求國際一流水平研究成果的同時,他們亦在國際學會組織中肩負起重要職責,為中國古生物學的科學家與科技組織在國際舞臺上贏得了更加響亮的話語權。

開拓創新:中國“金釘子”的確立之路

利用在國外訪學的契機,陳旭和沈樹忠都陸續參與到國際地層委員會(International Commission on Stratigraphy,ICS)的活動,并在其中擔任一定的職務。1992年起,陳旭在國際地層委員會奧陶系分會(Subcommission on Ordovician Stratigraphy)任副主席,并在12年內連任了3屆,后來他本想主動請辭,卻在2005年又被選為奧陶系分會主席。國際上的同行們認為,在日常學術交流和學會事務處理中,陳旭是一個“西方人能接受的東方人”,也是一個“能夠跟西方聯合起來的東方人”,因此直到2008年,他才結束在奧陶系分會的工作。沈樹忠在國際地層委員會的活動則主要在二疊紀地層分會(Subcommission on Permian Stratigraphy),他先是在該分會擔任了8年秘書長,后又自2012年連任兩屆二疊紀地層分會主席。

國際地層委員會是國際地質科學聯合會(International Union of Geological Sciences, IUGS)領導的實體機構,也是其中歷史最為悠久、規模最大的學術機構,主要工作是負責制定地層學方面的國際年代地層標準,比如由“全球界線層型剖面和點位”(Global Stratotype Section and Points ,GSSPs)定義的國際年代地層劃分標準。GSSPs俗稱“金釘子”(golden spike),是在全球范圍內尋找的最佳剖面,經過國際地層委員會和國際地質科學聯合會正式批準確立的各地質年代的標準界線,從而建立全球統一、精確定義的國際地質年代表,為解決全球性的地質學問題提供時空框架。1972年,經國際地層委員會批準、國際地科聯承認,德國和加拿大的研究者在捷克確立了第一顆劃分志留系-泥盆系界線的“金釘子”,此后,世界各國轟轟烈烈地展開爭搶“金釘子”的“奧林匹克”式競賽。中國研究者自1977年就開始沖擊前寒武系-寒武系界線以及泥盆系-石炭系的“金釘子”,然而因為國際競爭激烈最終沒有成功。正是在這樣的背景下,陳旭下定決心要集中精力在中國做“金釘子”,他說:“年代地層是以生物地層為基礎的,年代地層為框架,中國是有優勢的,然而是零紀錄。”

在國際地層委員會的工作使得陳旭越發篤定:中國地學界、地質生物界最大的問題是國際地球歷史的標準問題。“中國的地質、地層古生物學發展這么好,還擁有極佳的地層”,因而要抓緊時間在中國做“金釘子”,“這是全地球的歷史,也是國家最基本的榮譽”。從20世紀80年代后期到90年代初,陳旭帶領他的學生張元動等一起在浙江省西部的常山縣開展研究,通過對選定地層逐層采集筆石化石和其他化石,找到不同地層中古生物的演化系列,從而明確其中的年代關系。據陳旭介紹,當時資金有限,科研條件也十分艱苦,師生二人住在地方公社的招待所里,在外考察時的午飯是吃早飯時裝起來的饅頭,通勤則全靠當地老鄉的自行車。幸運的是,在多年的艱苦研究后,經過國際地層委員會等組織層層審批,國際地科聯在1997年聯合確認,陳旭率領的團隊在常山縣黃泥塘剖面確立的達瑞威爾階“金釘子”成為國際標準,這不僅是奧陶系的首顆“金釘子”,還是中國首顆“金釘子”。在2000年前后,殷鴻福院士、金玉玕院士等也帶領團隊相繼在浙江長興和廣西來賓確立了多顆“金釘子”。其中值得注意的是,2005年金玉玕院士帶領團隊確立了樂平統底界、長興階底界兩顆“金釘子”;2006年,陳旭、戎嘉余聯合率領團隊在湖北宜昌又確立了一顆赫南特階底界“金釘子”。同一個團隊確立兩顆“金釘子”的成就,在世界范圍內也是很少見的。

1992年起,沈樹忠受到金玉玕的邀請,也正式加入“金釘子”研究隊伍中來,作為核心成員之一推動了浙江長興和廣西來賓這兩顆二疊系“金釘子”的確立。沈樹忠說:“實事求是地講,我們國家地大物博,保存的地質記錄可以說是最全的,也是最豐富的,所以在中國建立這種國際標準,從自然的條件上應該是水到渠成的事情,但關鍵是你要做出國際認可的一些標準出來。”

20世紀80年代及之前,中國的經濟條件不足,像陳旭這些科學家開展研究還要面臨經費問題,到90年代國家才開始對一些科學研究有了較大的支持,科學家們也可以自己申請到一些科研經費來做事情,因此涌現出了一批科學家,帶來許多優秀的科研成果。按照全球地層劃分標準,國際上共有102顆“金釘子”,目前已經確立了82顆,其中11顆在中國。自陳旭確立了中國首顆“金釘子”以來,中國幾代地層古生物學家們接力開展“金釘子”的確立工作,完成了從無到有、從國內空白到國際領先的跨越,這一方面是因為中國地大物博、地層類型豐富多樣,另一方面也反映出了中國地層古生物學研究人員的不懈努力。

2020年,沈樹忠被推選為國際地層委員會副主席。國際地層委員會的執委會僅由一位主席、一位副主席及一位秘書長組成,這一身份的含金量可見一斑。關于在國際學會組織中的任職,沈樹忠還指出:因為國際地層委員會的主要任務就是建立國際地質年代表,也就是完成“金釘子”這項工作,這種工作必須由國際組織來協調完成,不可能是某一個國家獨立完成,這時候“在國際上的組織上能夠擔任一些領導職務,對這些工作或者說這些標準,比如像在中國建立‘金釘子’,都還是能夠發揮一定的作用”。

榮譽引領:激發科研創新新動力

榮譽獎勵是學會用以激勵科技工作者的一項重要舉措,它不僅承載著對科研成就的高度認可,還扮演著激發創新活力、推動科技進步的關鍵角色。

1989年,在中國古生物學會成立六十周年之時,該學會首次設立并頒發第一屆“尹贊勛地層古生物學獎”。這一獎項是中國古生物學會設立的最高榮譽,也是該領域唯一的全國性獎項,旨在紀念尹贊勛院士對地層古生物學的卓越貢獻,并激勵和表彰在該領域做出突出貢獻的中青年科技工作者。獎項每四年評選一次,至2023年11月已頒發9屆,共有58位杰出人士獲此殊榮。陳旭和沈樹忠兩位院士分別在1989年(第一屆)和2013年(第七屆)榮獲此獎,彰顯了他們在地層古生物學領域的杰出成就。

2019年11月,在第一屆亞洲古生物學大會暨中國古生物學會成立九十周年紀念活動開幕式上,陳旭等8位年逾八十周歲的古生物學院士被授予中國古生物學會終身成就榮譽。雖然這并不是中國古生物學會常設獎項,但對于那些深愛古生物學研究、積極投身學會事務的老一輩科學家們而言,卻是一種獨特的肯定與感恩。這樣一份特殊的榮譽,更為年輕的科技工作者們樹立了宏偉的奮斗目標和值得學習的楷模,激勵著他們不斷前行,勇攀科學高峰。

同年,在意大利米蘭舉行的第三屆國際地層學大會上,沈樹忠也獲得了一項特別的獎項——國際地層委員會獎章(ICS Medal)。該獎是國際地層委員會2004年設立的兩大獎項之一,旨在表彰科技工作者在地層學研究方面取得的重大成就。沈樹忠是首位獲此殊榮的亞洲科學家。國際地層委員會的頒獎詞中寫道:獲獎者沈樹忠在過去20年中通過開展多項國際研究合作,“利用他在腕足動物和牙形類古生物學方面的知識”,協助完成二疊系兩顆“金釘子”落戶中國,“為完善二疊紀全球地層框架及其對比做出了重要貢獻”。沈樹忠的獲獎充分展示了他在腕足動物和牙形類古生物學領域的深厚造詣,以及他在推動二疊系“金釘子”落戶中國、完善全球二疊紀時間框架等方面所做出的杰出貢獻。

隨著中國與世界接軌的程度提高,中國的科學家與學會跟國際上的學會組織之間關系也更加緊密,沈樹忠說:“我們國家越來越多的科學家在國際相關學會組織中擔任一些重要的職務,國內一些學者參與國際活動的程度也在增加。”沈樹忠在國際地層委員會取得的榮譽與成就,不僅是對他多年研究生涯與卓越貢獻的褒獎,也代表了國際地層學界對中國古生物地層學研究成就的高度肯定。

院士心聲:傳承與希望

沈樹忠院士說,從事地層學、古生物學工作的老一輩科學家,在多個方面給自己這樣的年輕一代樹立了很好的榜樣,其中有三點尤為重要:一是對科學的執著追求的精神;二是吃苦耐勞的精神,畢竟地質行業經常要跑到野外考察,條件相對比較艱苦;三是學術傳承精神,老一輩科學家特別希望年輕一代的人能夠沿著他們的腳步不斷前行,甚至青出于藍而勝于藍,把這個學科建設得更好。老一輩科學家對待后輩就像父母帶孩子一樣,總是希望自己的后輩、從事該領域研究工作的年輕人能夠有更好的發展。正是因為這些老一輩科學家代代相傳的科學家精神,每一代科學家才能逐漸成長,最終形成這樣一個學術傳承的良性循環。

陳旭院士也給青年人提出了一點建議,他強調,科研的關鍵在于興趣,自己要喜歡它才能做下去。如果不想清楚自己為什么要做科研,或者做研究只是為了混飯吃,那是很難成功做出好的研究成果的。只有真正喜歡做科研的人,才會真正想盡辦法去把科研工作做好,才會“不知疲勞、不知艱苦地去做,晚上睡覺爬起來了還在研究”。科研工作是循序漸進的,日復一日地慢慢才能看出差異來。因此要熱愛科學,真的喜歡自己的研究工作,“千軍萬馬擋不住”,才能夠各種困難都打不倒。如果不是做學問的人、不喜歡做研究,那也不要勉強,中國人口基數大,總有一些適合做科研也喜歡做研究的人冒出來,他們在聰明才智和學術水平之外,往往還有一種鍥而不舍的科學探索能力,有這些人在,就不用擔心中國科學的未來。

院士名片

陳旭,1936年9月生于江蘇南京,古生物與地層學家。1959年起在中國科學院南京地質古生物研究所工作至離休,2003年當選中國科學院院士。1981—1983年在加拿大西安大略大學地質系做訪問學者。從1987年開始曾先后擔任國際筆石工作組主席、副主席,國際奧陶系分會副主席、主席。1984—1996年任中國古生物學會第四屆、第五屆、第六屆理事會理事,1989年獲得中國古生物學會第一屆“尹贊勛地層古生物獎”,2019年獲中國古生物學會終身成就榮譽。

院士名片

沈樹忠,1961年10月出生于浙江湖州,地層古生物學家。1996—2000年分別在日本新潟大學和澳大利亞迪肯大學從事博士后研究,2001年起在中國科學院南京地質古生物所工作,2015年當選中國科學院院士,2018年起任南京大學地球科學與工程學院教授。主要從事二疊紀地層、生物大滅絕等深時生命與環境演化方面的研究。現任國際地層委員會副主席,曾任二疊紀地層分會主席,2019年獲得國際地層委員會獎章(ICS Medal)。2009—2018年任中國古生物學會第十屆、第十一屆理事會理事,2013年獲得中國古生物學會第七屆“尹贊勛地層古生物獎”。