產業供地準入規制:基本特征、減碳效應及優化建議

摘要:產業供地準入規制是促進產業用地提質增效與高質量發展的重要政策工具。本文揭示了產業供地準入規制的基本特征,并從功能、規模、結構和技術四個維度深入分析了其對碳減排的影響作用;為進一步強化產業供地準入規制的減碳效應,提出準入規制優化建議:確立準入規制減碳目標,將碳排放直接納入準入條件,加強準入規制減碳效應的量化評估,推動準入規制與碳交易市場的有效銜接,以及完善準入規制的綠色金融支持等。

關鍵詞:產業用地;供地準入規制;減碳效應;碳排放

中圖分類號:F293.2 文獻標志碼:A 文章編號:2095-1329(2024)03-0015-06

21 世紀以來,全球二氧化碳排放量急劇增加。作為最大的能源消費和碳排放經濟體,中國政府積極響應全球低碳經濟發展趨勢,提出了在2030 年前實現碳排放達峰和2060 年前實現碳中和的“雙碳”戰略目標。然而,當前中國經濟增長仍然依賴于土地、化石燃料和勞動力等要素的大量投入,生產活動伴隨著嚴重污染排放問題,低碳轉型面臨巨大挑戰。面對這一現實,中國政府迫切需要探索出一條資源高效配置與碳減排協同的可持續發展道路。

雙碳目標達成的重要環節是實現產業發展低碳化,而產業發展無法擺脫作為其空間載體的土地資源的約束。尤其在中國,二元土地制度賦予政府利用土地引導產業布局和推動城市建設的特殊權利。地方政府通過控制土地供應,引導產業調整、城市化和工業化進程,進而推動地區經濟增長及其他發展目標實現[1]。自2000 年以來,國家對國有建設用地的供應實施了全面而嚴格的管控策略,不僅在宏觀層面調控土地供應的規模、價格、方式和使用年限,更在微觀地塊層面通過產業供地準入規制對用地企業進行精細化管理。產業供地準入規制通過設定具體的準入指標及其標準,對企業的產業類型、用地開發強度以及生產經營的投入產出條件進行規范,明確了產業供地的必要條件,直接影響產業用地在不同產業和企業間的分配,進而作用于產業的升級、轉移與結構調整[2],對推動產業低碳化進程和調控城市碳排放具有深遠的影響。

但是,目前關于產業供地準入規制的理論研究顯著滯后于其實踐發展,且鮮見有研究關注產業供地準入規制的碳排放影響。因此,本研究基于國家雙碳目標戰略背景,厘清現階段產業供地準入規制的基本特征,揭示產業供地準入規制對碳排放的潛在影響,并提出準入規制優化建議,對優化產業供地準入政策體系、促進產業低碳轉型具有重要的理論價值和現實意義。

1 產業供地準入規制及其相關研究進展

“產業供地準入規制”是指政府或其授權機構依據一定的政策規定和管理辦法,對本地區潛在用地企業獲取得產業用地使用資格、進入本地進行生產經營活動所進行的條件限制和監督措施。這種措施是一種政府出于公共利益需要,對產業用地利用與配置進行的微觀經濟規制,也是一種選擇性產業政策,旨在調整產業間土地資源分配,提高資源配置效率并促進產業經濟發展。產業供地準入規制緣起于國家為促進土地資源節約集約利用而推行的規范化管理措施。1999 年,國家首次發布限制和禁止用地項目目錄,對土地供應的產業類型做出限制,產業供地準入規制雛形初現,2004 年,試行版的《工業項目建設用地控制指標》進一步明確了土地供應的開發強度和固定資產投資等準入條件及標準,為土地資源的合理配置與優化利用奠定了基礎。自2005 年起,隨著國家對淘汰過剩產能和產業結構調整的需求日益增強,產業供地準入規制開始與更廣泛的產業政策相融合,不僅促進了土地的集約利用,還衍生出了支持產業發展、促進產業結構轉型升級等產業引導職能。進入2014 年,隨著中央頂層設計與地方自主創新的推動,產業供地準入規制進一步豐富和完善。準入條件不再局限于固定資產投資、稅收產出、容積率等土地單位經濟產出和開發強度的限制,逐漸擴展到產業類型契合度、研發投入、能耗水耗、本地就業等更多維度,以適應經濟社會發展的新要求。

目前學界關于產業供地準入的相關研究并不多,已有研究主要集中在兩個核心議題:一是產業供地準入標準的設定與調整,二是產業供地準入的影響后果。首先,就準入標準的設定與調整而言,研究普遍指出,現行的建設用地控制指標體系在編制和實施過程中,對不同產業和不同地區的異質性考量不足,導致用地標準存在適用性和公平性問題。為此,學者們基于土地集約利用和項目質量管理等不同角度,為用地準入指標體系的優化和調整提出了修正意見[3-4]。其次,關于產業供地準入的政策后果,學者普遍認同提高準入門檻能有效篩選出低效和高污染企業,促進產業結構的優化和生產效率的提升,進而降低工業污染排放。部分學者通過實證研究提供了更加具體的政策影響證據。研究發現,提高產業供地準入標準,可以顯著提高土地的高質量利用效率[5],但是在投資強度、容積率、總產值、利潤與稅收等供地控制指標引導下,各細分產業的碳排放總效率普遍較低[2]。此外,也有學者發現產業用地在產業類型、開發強度和入駐企業標準等方面的供應準入條件改革,能夠對產業結構、城市創新以及企業間土地錯配產生顯著影響[6-8]。

綜上所述,盡管現有研究對產業供地準入規制的標準設定和政策效果給予了一定關注,但對規制特征的系統性梳理,以及規制對碳減排的潛在影響探究仍然較為匱乏。此外,鮮見有研究從碳減排的角度,對產業供地準入規制提出優化建議。因此,本研究首先系統性地揭示產業供地準入規制的基本特征,并在此基礎上,剖析其對碳減排目標的潛在促進作用,最后從減碳目標出發基于現行準入規制的不足之處提出針對性的優化建議,旨在國家雙碳戰略目標的背景下,為產業用地碳減排提供理論依據和實踐指導。

2 中國產業供地準入規制的基本特征

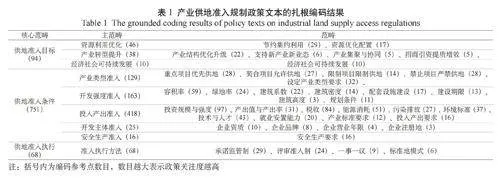

根據產業用地供應相關政策文本的扎根編碼結果可知(見表1),中國產業供地準入規制已經形成了從頂層目標設計到具體準入細則再到執行方法的完整邏輯鏈條:即為了實現資源利用優化、產業轉型提升以及經濟社會可持續發展,央地各級政府從產業類型、開發強度、投入產出、開發主體以及安全生產等方面提出一系列產業供地的必要準入條件,并采用承諾監管、評審準入、一事一議、標準地等方式實現產業用地的準入供應。

2.1 三大目標導向

我國產業供地準入規制明確了三大目標:一是資源利用優化,二是產業轉型提升,三是經濟社會可持續發展,如表1 所示。

其中:“資源利用優化”強調了土地節約集約利用和資源優化配置兩個方面;“產業轉型提升”則涵蓋了產業結構優化升級、支持新產業新業態、產業集聚與協同,以及招商引資提質增效等方面的要求;“經濟社會可持續發展”體現了政府對經濟社會全面協調發展、生態文明建設以及構建資源節約型、環境友好型社會的發展方向。三大目標導向體現了政府在產業供地準入政策布局中,對微觀資源要素配置、中觀產業高質量發展以及宏觀經濟社會發展規劃的全方位考量。

2.2 五類準入條件

根據表1 所示的政策文本扎根結果,產業供地準入規制中各種準入條件可歸納為五個邏輯彼此獨立的類別 。

具體地,①“產業類型準入”強調設定產業類型要求,對重點項目、契合項目、限制項目和禁止項目采用差異化的供地原則。②“開發強度準入”是對產業用地開發利用的要求,包括容積率、綠地率、建筑系數等一系列規劃條件的準入要求。③“投入產出準入”是對用地企業生產經營提出的要求,包括經濟、社會和環境各維度的多項投入產出條件。經濟性投入產出條件包括投資規模與強度、技術與人才、稅收、產出值與產出率等;環保性投入產出條件包括能源消耗、污染排放和環境標準要求等;社會性投入產出要求目前主要關注在就業安置方面。④“開發主體準入”是對用地企業自身屬性的相關準入要求,包括企業資質、企業品牌、企業經營年限和企業注冊地等。⑤“安全生產準入”是指對產業項目安全生產提出的準入要求。

與限制和禁止供地項目目錄以及工業項目用地控制指標相比,目前我國產業供地準入條件已經由側重固定資產投入、產值、開發強度等經濟性指標,擴展到產業類型契合度、研發投入、人才引進、能耗水耗、污染排放等多項與綠色發展相關的準入指標。

2.3 四種執行方法

產業供地準入規制的執行方法包括承諾監管制、評審準入制、一事一議以及標準地模式四種具體形式,如表1 所示。其中,評審準入制重在供地前的審查和核實,以確保準入產業項目的合規性和可行性;承諾監管制則要求企業承諾遵守相關準入條件,并在后續階段接受監督和檢查;一事一議準入執行方法強調根據企業的特點和發展需求,靈活制定準入條件及標準 ;標準地模式下,地方政府在土地供應前預先設定各類用地準入條件,形成帶條件的“標準地”,隨后按照統一標準進行供應。

實際操作中,承諾監管制和評審準入制是兩種較為常用的主流管理方式,一事一議主要起輔助作用,而標準地模式在現階段的使用還較少。評審準入制和承諾監管制逐步向結合運用的方向發展,著力對產業項目實行覆蓋事前、事中、事后的全生命周期管理。此外,“標準地+ 承諾制”也逐漸演變為一種創新的土地供應和項目審批模式,通過簡化審批流程和提升土地使用效率,有效促進項目的快速啟動和實施。

3 產業供地準入規制的碳減排效應分析

當前實施的產業供地準入條件綜合考量了用地項目在產業類別、土地開發強度以及經濟、環境和社會維度的多重投入與產出指標。這一多維度的準入指標設計,促使產業供地準入規制不僅能夠通過資源配置功能和環境規制屬性直接影響碳排放,即規制的“功能碳減排效應”,而且還能通過促進產業轉型升級間接地對碳排放產生影響。借鑒Grossman & Krueger(1991)[9] 的分析框架,這種間接影響可以細分為規模、結構和技術三個層面的碳減排效應。具體而言,“規模碳減排效應”指的是,產業供地準入規制通過設定供地條件,要求產業部門在高效、可持續的生產模式下擴大經濟活動規模,即實現產業規模的高質量增長,從而改變碳排放水平。“結構碳減排效應”是指,產業供地準入規制通過優化土地資源配置和引導生產要素在各產業部門間的高效分配,推動產業結構優化升級,進而改變碳排放。“技術碳減排效應”則是指,產業供地準入規制通過對潛在企業提出技術創新、土地開發強度、畝均產出和綠色環保等要求,推動產業部門的技術進步,從而引發碳排放變化。

3.1 功能碳減排效應

產業供地準入規制憑借其資源配置功能和部分環境規制功能特性,可以直接帶動工業部門碳排放發生變化。現有研究將通過土地利用類型轉換或漸變引起的碳排放變動,稱之為土地利用的直接碳排放[10]。在“碳源”和“碳匯”概念下,盡管產業用地本質上都屬于碳源,但由于不同產業的能源消耗存在差異,產業用地在不同產業間的配置變動也會引起碳排放變化。環保性投入產出條件約束下,產業供地準入規制憑借其突出的資源配置功能,會將產業用地配置到能源消耗更低的行業中去,從而降低整體碳排放水平。

另外,產業供地準入規制的環保性投入產出條件,在一定程度上具備環境規制的功能特性,同樣會影響碳排放。產業供地準入規制中關于環保的“硬性要求”為潛在用地企業提供了明確的合規標準。環保要求下,一方面,企業通過增加環保投資,以提高“合規成本”的方式使自身達到環保準入標準,從而降低碳排放。另一方面,企業也可能會采取消極的應對策略,如通過停工減產等臨時性措施來實現短期環保達標,最終降低區域碳排放水平。

3.2 規模碳減排效應

產業供地準入規制通過對土地開發強度、資金投入和產出率的嚴格要求,將對產業經濟規模的高質量增長產生影響。不同于傳統模式下通過增加產業用地供應面積來推動產業規模的數量擴張。產業供地準入規制更強調在高效、可持續生產模式下兼顧規模擴張,即產業規模的高質量增長。一方面,供地準入規制要求企業在有限的土地上實現較高的建筑密度和容積率,這不僅提高了土地利用效率,還推動了生產模式的優化,可以在保持產業結構和技術水平不變的基礎上,在相同或更小的土地面積內實現更大的產出,促進產業規模高質量增長。另一方面,產業供地準入規制通過設定投資規模與強度、技術水平、產出值與產出率等明確的生產經營標準,督促企業在保持生產質量的情況下進規模擴張。因此,在產業供地準入規制的實施下,城市生產活動不僅在數量上得以增長,質量方面也得到了保障,從而有效促進了產業經濟規模的高質量增長。

產業規模的變化是影響碳排放的關鍵因素之一。根據環境庫茲涅茨曲線理論,在經濟發展的初期,規模擴張通常會導致環境質量的下降,但當經濟規模超越環境庫茲涅茨曲線的拐點之后,規模的繼續擴大開始對環境產生積極的影響[11]。故在產業邁入高質量增長階段后,產業規模擴張提升了人均產值和生產效率,通過優化能源利用降低單位產值的能耗,從而減輕環境壓力。并且,高效生產流程減少能源損耗,提高了單位能源的產出效率,最終實現碳排放的相對降低。

3.3 結構碳減排效應

產業供地準入規制通過干預產業用地供應,對各類生產要素在各細分產業部門之間的配置形成引導,進而影響地區產業結構的優化升級。其一,通過嚴格控制用地產業類型,該規制避免了落后產業對土地等資源的過度占用,促使資源流向符合產業政策導向且具有市場前景的高附加值和高技術行業。其二,通過設定固定資產投資、研發投入、畝均產出、畝均稅收等投入產出準入條件,該規制可以有效篩選出資金實力強、創新能力高、生產效率優的企業,進而通過市場競爭機制淘汰落后企業,引導各類生產要素從低效率部門流向高效率部門,推動高效企業的比重進一步增加。其三,通過調整容積率、建筑密度等規劃條件,供地準入規制促進了生產要素的空間集聚,增強了各產業部門的協調能力和資源流動性[12],降低了部門間發展的不均衡。因此,產業供地準入規制的實施能夠有效推動產業結構的優化調整。

產業結構是影響碳排放的重要因素,產業結構優化升級是減少碳排放的有效措施之一。一方面,通過優化產業結構,淘汰落后產能并限制高污染、高能耗行業的擴張,可以有效控制并減少整體的碳排放水平。另一方面,隨著高效率、高技術及高附加值行業的比重持續增加,產業部門生產效率和能源利用水平得到顯著提升,也將有效降低碳排放。此外,通過降低各部門間的結構性扭曲,能有效提高生產效率和能源使用效率,進而積極降低碳排放[13]。

3.4 技術碳減排效應

產業供地準入規制通過在技術創新、土地開發強度、畝均產出和節能減排等方面對潛在進入企業設置約束,將對產業部門的技術進步產生影響。首先,供地準入規制通過設定最低研發投入要求,直接介入企業研發活動,推動技術創新,提升地區產業技術水平。其次,通過提高容積率、建筑系數、建筑密度等標準,規制要求企業加強土地集約利用,甚至推動“工業上樓”倒逼生產模式轉型。這就要求企業改進生產工藝,采用先進技術以提高單位用地產出,適應新型生產模式。此外,供地準入規制涉及的節能減排標準要求企業在能耗、排放和資源利用方面達到特定水平,促使企業引入清潔能源技術并創新綠色技術。綜上,產業供地準入規制不僅直接影響企業的技術決策和投資方向,還改變了整個產業領域的技術發展趨勢和創新環境,為提升生產技術和綠色技術水平奠定了堅實基礎。因此,產業供地準入規制的實施將有助于推動工業部門的技術創新與進步。

技術進步也是影響工業碳排放的關鍵因素。在IPAT、ImPACT 和STIRPAT 等分析環境變化的主流分析框架中,技術水平均被認定為影響環境質量的核心驅動因素[14]。根據內生增長理論,技術進步會提高自然資源利用率,使資源得以大量節約和循環利用,從而在一定的產出水平下使能源的消耗量進一步降低,并相應減少污染排放和生態破壞。

4 雙碳戰略下產業供地準入規制的優化建議

綜合前述分析可知,產業供地準入規制對于促進碳減排具有潛在的積極作用。然而,在國家“雙碳”目標戰略背景下,現行供地準入規制仍存在以下三點不足:一是現行供地準入規制未能將碳減排作為其核心戰略目標,導致與國家層面的節能降碳行動方案之間缺乏必要的政策協同和有效聯動;二是準入指標體系中明顯缺乏對碳排放的直接約束,且指標設定標準與減碳目標關聯不大,極大限制了供地準入規制在促進低碳轉型方面的效果;三是供地準入規制執行過程中缺乏對碳管理與碳評價的有效管控機制,限制了規制在激勵企業采納低碳技術和管理措施方面的潛在效果。

針對上述不足,本研究對產業供地準入規制提出如下優化建議,旨在充分地發揮產業用地資源在碳治理中的戰略工具作用,加強供地準入規制與國家“雙碳”目標的一致性,提升準入規制在促進低碳經濟發展中的實際效能。

4.1 明確準入規制碳減排目標,完善產業供地準入指標體系

要充分發揮產業供地準入規制的碳減排效應,應加強其資源配置和環境規制功能。首先,在頂層設計中明確將碳減排作為產業供地準入的核心目標,確保政策制定和執行過程中始終關注碳排放問題,推動各級政府和相關部門將其納入產業發展考量。其次,圍繞碳減排目標構建更為全面的準入指標體系。現有的環保準入條件主要關注單位產值的能源消耗,尚不完善。應結合國家節能降碳工作方案(2024 年,國務院相繼發布了《2024—2025 年節能降碳行動方案》(國發〔2024〕12 號)和《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》(國辦發〔2024〕39 號),這兩份文件對不同細分產業的碳排放提出了具體的部署和要求。特別是《2024—2025 年節能降碳行動方案》,它強調了節能降碳工作的重要性,并提出了明確的年度目標,包括單位GDP 能源消耗和二氧化碳排放量的降低比例,以及非化石能源消費占比的提升等。這些政策的出臺,不僅為各產業提供了明確的減排路徑,也為產業供地準入規制的制定和完善提供了指導,產業供地準入規制應及時吸納這些政策內容,確保供地準入條件能夠反映和支持國家的節能降碳目標落實,進而推動產業低碳轉型),補充具體的碳排放準入條件及標準,包括節能、非化石能源利用、化石能源清潔利用、溫室氣體減排和資源循環利用等,同時確保每個項目都有明確的碳減排預期和評估標準,并嚴格執行。最后,在產業供地準入環節引入更加嚴格的低碳管理及評價標準,對所有供地項目實施節能審查,綜合評價項目用能和碳排放情況,作為供地審批的重要依據,確保準入企業具備良好的碳排放控制能力。

4.2 加強準入規制減碳效應量化評估,構建準入指標動態調整機制

當前準入條件的標準設定多基于國家或地方產業發展實際,通過簡單的現狀統計數據進行調整,缺乏與減碳效果的科學關聯。為彌補這一不足,建議采取以下措施:一是建立科學的規制效果量化評估體系。基于功能、規模、結構和技術四大減碳效應,對準入指標實施效果進行量化評估,涵蓋碳減排總量、產業規模和結構、技術創新與應用等方面。二是建立準入指標動態調整機制。以定期評估結果為依據,靈活調整產業供地準入指標,形成閉環管理,強化產業供地準入規制的適應性和響應性。三是保障產業供地準入規制減碳效果評估的連續性和穩定性。通過定期評估和動態調整,為企業提供長期的減碳預期,鼓勵其進行長期投資和規劃。四是構建企業碳減排的獎懲機制。根據評估結果,對效果顯著的企業實施獎勵,如碳交易市場和稅收減免等激勵措施,而對未達標企業實施懲罰,確保規制有效促進碳減排。五是建立實時監控系統,對獲得準入的企業進行持續監控,收集碳排放和環保數據,確保其持續符合低碳準入條件。

4.3 推動準入規制與碳市場銜接,創新碳管理與碳評價管控機制

產業供地準入規制與碳交易市場的銜接能夠在項目啟動初期就將企業碳管理和項目碳評價納入政府管控體系,確保企業在發展過程中符合綠色、低碳的環保要求,并通過碳交易市場的激勵和約束機制,促進企業積極采取減排措施。具體而言,首先,將碳排放配額作為企業獲取產業用地準入的必要條件,要求企業在申請土地時提交碳排放配額證明,鼓勵企業通過碳交易市場購買或出售碳排放配額,以滿足準入條件和減排要求。其次,將企業在碳市場的表現納入供地準入的碳減排效應量化評估體系,對表現良好的企業提供稅收優惠,激勵其積極參與碳交易和減排。最后,要求獲得產業用地準入的企業建立實時碳排放監測系統,定期向政府報告碳排放數據,并將這些數據納入碳排放權交易市場的公共數據庫,以增強市場透明度和監管力度。

4.4 完善準入規制綠色金融支持,釋放產業低碳轉型的政策增益效果

綠色金融支持在產業供地準入規制的碳減排過程中發揮著關鍵作用,通過提供資金保障、激勵企業參與、支持技術創新、促進多方合作和引導綠色消費,推動低碳項目和綠色企業的發展,從而實現碳減排目標和可持續發展。為此,應加強準入規制與綠色金融支持的協調配合。其一,設立專項綠色基金,由政府與金融機構合作設立,專門用于支持符合產業供地準入規制的低碳項目和綠色企業。其二,推行綠色信貸政策,鼓勵金融機構為符合產業供地準入標準的企業提供優惠貸款條件,降低融資門檻和成本,并在貸款審批中重點考察企業的碳排放水平和減排計劃,將綠色指標納入信貸評估體系。其三,支持綠色債券的發行,鼓勵符合產業供地準入規制的企業通過綠色債券為低碳項目和技術研發籌集資金。其四,開發綠色保險產品,為低碳項目和綠色企業提供綠色保險產品,對符合產業供地準入規制的低碳項目提供保費優惠,鼓勵企業積極參與綠色項目。其五,銜接綠色金融服務平臺,在平臺上整合產業供地準入規制和綠色金融相關信息,建立統一的數據共享機制,并設立產業用地準入綜合評估系統,對申請用地的企業和項目進行綠色評估與認證,同時提供一站式融資服務,幫助企業獲得綠色基金、綠色信貸、綠色債券和綠色保險等金融支持。

參考文獻(References)

[1] 劉守英, 王志鋒, 張維凡, 等.“以地謀發展”模式的衰竭——基于門檻回歸模型的實證研究[J]. 管理世界,2020,36(6):80-92,119.

LIU S Y, WANG Z F, ZHANG W F, et al. The exhaustion of China’s “land-driven development” mode: an analysis based on threshold regression[J].Management World, 2020,36(6):80-92,119.

[2] 游和遠, 吳次芳. 供地控制指標引導產業碳排放的效率分析[J]. 經濟地理,2014,34(3):136-141,155.

YOU H Y, WU C F. Effi ciency estimation and implications of using land supply control indicators to guide industrial carbon emissions[J]. Economic Geography, 2014,34(3):136-141,155.

[3] TIAN Y, ZHOU D, JIANG G. A new quality management system of admittance indicators to improve industrial land use effi ciency in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. Land Use Policy, 2021,107: 105456.

[4] 張洪, 張曉娟, 樊玉杰. 云南壩區工業用地集約利用控制指標研究[J]. 經濟地理,2017,37(5):166-172.

ZHANG H, ZHANG X J, FAN Y J. The control index analysis about intensive utilization of bam industrial land in Yunnan province[J]. Economic Geography, 2017,37(5):166-172.

[5] 蔡小婷, 范華, 何芳, 等. 產業用地準入對土地高質量利用的影響——基于雙重差分法的政策效果研究[J/OL]. 中國國土資源經濟,2024:1-17.(2024-07-23)[2024-08-11]. doi:10.19676/j.cnki.1672-6995.001076.

CAI X T, FAN H, HE F, et al. Infl uence of industrial land access on high-quality land use: a policy effect research based on the difference-indifferences method[J/OL]. Natural Resource Economics of China, 2024:1-17. (2024-07-23)[2024-08-11]. doi:10.19676/j.cnki.1672-6995.001076.

[6] 米旭明. 工業用地制度改革與產業結構調整——兼論新發展階段土地要素市場化改革的理論邏輯[J]. 經濟學動態,2022(11):107-125.

MI X M. Industrial land system reform and industrial structure adjustment: theoretical logic of market-oriented reform of land in the new development stage[J]. Economic Perspectives, 2022(11):107-125.

[7] 米旭明. 創新型產業用地制度能夠促進城市創新嗎?——新發展階段土地配置改革的邏輯反思[J]. 經濟社會體制比較,2024(1):48-60.

MI X M. Can reforms in the industrial land system spur urban innovation? a critical analysis of land allocation reforms at a new stage of development[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2024(1):48-60.

[8] 張莉, 劉昭聰, 程可為, 等. 產業用地審批改革與資源配置效率——基于微觀企業土地存量數據的研究[J]. 中國工業經濟,2023(9):61-79.

ZHANG L, LIU S C, CHENG K W, et al. Industrial land approval reform and resource allocation effi ciency: evidence from fi rm-level data[J]. China Industrial Economics, 2024(1):48-60.

[9] GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental impacts of a North American free trade agreement[R]. Working Paper No.3914. Cambridge:National Bureau of Economic Research, 1991.

[10] 曲福田, 盧娜, 馮淑怡. 土地利用變化對碳排放的影響[J]. 中國人口·資源與環境,2011,21(10):76-83.

QU F T, LU N, FENG S Y. Effects of land use change on carbon emissions[J]. China Population, Resources and Environment, 2011,21(10):76-83.

[11] DU X, XIE Z. Occurrence of turning point on environmental Kuznets curve in the process of industrialization[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2020, 53: 359-369.

[12] 原嫄, 周潔. 中國省域尺度下產業結構多維度特征及演化對碳排放的影響[J]. 自然資源學報,2021,36(12):3186-3202.

YUAN Y, ZHOU J. Infl uence of multi-dimensional characteristics and evolution of industrial structure on carbon emissions at provincial scale in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021,36(12):3186-3202.

[13] 劉璇, 許恒周, 張苗. 土地出讓市場化的碳排放效應及傳導機制——基于產業結構中介視角[J]. 中國人口·資源與環境,2022,32(6):12-21.

LIU X, XU H Z, ZHANG M. Impact and transmission mechanism of land leasing marketization on carbon emissions: based on the mediating effect of industrial structure[J]. China Population, Resources and Environment, 2022,32(6):12-21.

[14] WAGGONER P E, AUSUBEL J H. A framework for sustainability science: a renovated IPAT identity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99(12): 7860-7865.