單一經濟實體的反壟斷法認定標準

摘要:單一經濟實體是反壟斷法中的主體,其規則能夠用于判斷行為違法性、確定責任歸屬、拓展管轄范圍,從而具有重要的反壟斷法意義。我國單一經濟實體規則的適用存在認定標準矛盾、責任歸屬混亂、考量因素模糊的現實困境,這些困境均根源于單一經濟實體認定標準的含混。單一經濟實體認定標準的構建,應回歸競爭的本質,并堅持經濟標準而非法律標準。在實踐中,決定性影響標準容易產生判斷因素混雜、難以實際操作的問題,而控制與市場行為決定了單一經濟實體內部的“不可競爭性”以及法律實體的“非獨立性”,將二者作為單一經濟實體的認定標準具有合理性。控制與市場行為標準為互補關系,控制標準包含所有權以及其他企業內部能夠證明實際施加了決定性影響的行為,市場行為標準則涵蓋主體在市場中的多種行為。

關鍵詞:

單一經濟實體;控制;市場行為;決定性影響;反壟斷法

中圖分類號:DF414文獻標志碼:A

DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2024.05.09開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

2022年11月,最高人民法院發布了《關于審理壟斷民事糾紛案件適用法律若干問題的規定(公開征求意見稿)》(以下簡稱《征求意見稿》),其第21條對《中華人民共和國反壟斷法》(以下簡稱《反壟斷法》)第17條中的“競爭關系”進行解釋,并在第2款中進一步指出,“兩個以上經營者應當視為單一經濟實體的,不構成前款所稱具有競爭關系的經營者”。這是我國在競爭法律制度中首次提出單一經濟實體的概念。

反壟斷法的核心是壟斷行為,單一經濟實體作為反壟斷法中的主體,其認定是確定壟斷行為的前置條件,也是反壟斷法中的重要問題。單一經濟實體是指能夠在相關市場中獨立競爭,長期從事經濟活動的穩定經濟實體,可能是單個的自然人、法人,更多情況下是多個法人、自然人的組合。也就是說,在公司法中具有獨立法人地位的經營者不能當然成為反壟斷法中的單一經濟實體。單一經濟實體規則是用來判斷壟斷行為主體適格度的規則,域外多個國家和地區(特別是歐盟及美國)已經存在大量適用單一經濟實體規則的實踐案例,相關執法經驗也在發展中逐漸成熟。在《征求意見稿》及2024年7月1日起生效的《最高人民法院關于審理壟斷民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2024〕6號,以下簡稱《壟斷民事糾紛解釋》)中,雖然明確了單一經濟實體的兩個認定標準——控制與決定性影響,但由于單一經濟實體規則缺乏理論基礎與實踐經驗,當前提出的兩項認定標準是否合理、是否具有可操作性仍然存疑。然而,在單一經濟實體規則中,認定標準關系著當事主體的判斷與法律責任的歸屬,也是單一經濟實體規則反壟斷法適用首先要解決的問題。基于此,本文從單一經濟實體規則的反壟斷法意義出發,基于多個反壟斷執法轄區的理論與實踐經驗,結合我國的現實困境,歸納單一經濟實體的反壟斷法認定標準,并明確認定標準的形成原因、理論基礎與現實意義,以期完善我國反壟斷法的主體制度,為執法機構及企業提供清晰的指引。

一、單一經濟實體規則的反壟斷法意義

反壟斷法是禁止排除、限制競爭行為的法律,核心在于保護競爭。明確主體、界定行為、設定責任等都是保護競爭的過程性手段,具有各自的功能。

單一經濟實體規則是反壟斷法中用來認定主體的規則,其適用涉及行為、責任、管轄范圍等多方面內容,因而是一個基礎性的問題,對于反壟斷執法實踐具有重要意義。

(一)判斷行為的違法性

單一經濟實體規則會影響涉嫌排除、限制競爭行為的違法性認定。這種影響具有普遍性,不僅涉及壟斷協議的成立,還涉及市場支配地位的認定與經營者集中的申報。

首先,單一經濟實體規則決定了兩個主體之間具有反競爭內容的協議是否為壟斷協議規則所規制,這也使單一經濟實體的認定能夠影響壟斷協議條款的適用范圍。壟斷協議的達成至少需要兩個獨立的經濟實體,而單一經濟實體是一個經濟實體,相當于一個在市場上獨立競爭的企業。因此,當兩個或兩個以上法律意義上獨立的實體組成一個單一經濟實體時,它們之間的協議不會違反壟斷協議規則。單一經濟實體規則最初在案件中被提出來,就是為了評估主體在壟斷協議案件中的適格度,這也在多個案件中得到了證明。歐盟委員會認為:“構成同一經濟單元一部分的法律實體之間的協議和一致做法不屬于《歐盟運行條約》第101條的范圍——不存在協同行為。”(Case 15/74,Centrafarm BV and Adriaan De Peijper v. Sterling Drug Inc.[1974] ECR 1147.)在“維奧案”中,法院支持歐盟委員會的調查結果:由于派克筆有限公司控制著其子公司的銷售、廣告和營銷政策,這些子公司沒有真正的自主權來決定其行動,派克筆有限公司與其全資子公司構成單一經濟實體,因此,二者間簽訂的分銷協議沒有觸發第101條的適用。(See Case C-73/95 P,Viho Europe BV v. Commission of the European Communities [1996] ECR I-5457.)雖然我國《反壟斷法》的壟斷協議規定中沒有明確提及單一經濟實體規則,但要求構成壟斷協議的主體應為“具有競爭關系的經營者”“經營者與其交易相對人”,即協議雙方應能夠在同一相關市場或上下游市場獨立開展競爭,這其實隱含了單一經濟實體規則的要旨——不能獨立競爭的法律實體難以構成壟斷協議的適格主體。

在壟斷協議的調查中,執法機構應首先判斷行為主體是否能構成市場上獨立競爭的兩個或兩個以上經濟實體。若協議在多個法律實體之間簽訂,但多個法律實體能夠被認定為一個單一經濟實體,則無須繼續進行調查。在此基礎上,可以說,單一經濟實體規則還具有節省執法資源的效用。

其次,單一經濟實體規則可以用來確定市場主體競爭力量的來源,從而影響市場支配地位的認定。多個單獨的法律實體可以組合在一起,形成一個經濟實體,經濟實體在相關市場中發揮的競爭力是獨立且單一的。以母子公司為例,在濫用市場支配地位案件中,若行為主體表面上是獨立競爭的個體,但實際上為另一企業的子公司并受其控制,則在計算行為主體的市場份額時,執法機構應將母子公司的銷售額合并計算,并基于此判斷其在相關市場上是否具有市場支配地位,以及所實施的相關行為是否構成濫用市場支配地位。在我國的“利樂濫用市場支配地位案”中,商務部將利樂集團及其旗下子公司(共計6家公司)統一作為案件當事人,認定其具有市場支配地位、實施了濫用行為。(參見國家工商行政管理總局工商競爭案字〔2016〕1號行政處罰決定書。)在“商業溶劑案”中,歐盟委員會認為,美國化學公司與其子公司應當視為單一經濟實體,共同計算市場份額,評估市場支配地位。(See Case C-6-7/73,Commercial Solvents Corporation v. Commission [1974] ECR 223, [1974] 1 CMLR 309.)因此,雖然構成單一經濟實體的企業可以從壟斷協議規則中“逃離”,但其市場份額的計算遵循整體而非局限于具體的行為主體,被認定實施了濫用市場支配地位行為的可能性大大提升。

最后,在經營者集中案件中,單一經濟實體規則會影響企業是否需要申報集中,以及需要以哪些資產的營業額申報。一般而言,單一經濟實體內部的法律實體合并,不會改變市場結構,可以不向執法機構申報集中。而且,單一經濟實體規則影響集中主體營業額的計算基數,這突出表現為我國國有企業在歐洲的并購交易中屢屢碰壁。近年來,歐盟委員會在對我國國有企業合并申報的審查過程中總是采用“最壞情形”,假設涉案國有企業與國資委管理的同一行業中其他相關企業構成單一經濟實體,并以這一整體來確定營業額。(參見[羅馬尼亞]亞歷山大·史維特里契尼、張娟娟:《歐盟企業并購制度在中國國企海外并購案中的實踐邏輯——“最壞情形”下“單一經濟”的認定》,李苡墨譯,載《國際商務研究》2021年第1期,第63-72頁。)這使國有企業的市場份額大大增加,并購被禁止、被附加限制性條件的可能性提升。例如,在2016年“中國廣核集團有限公司(以下簡稱中廣核)收購NNB股份案”中,歐盟委員會認為,中廣核并不具有決策的獨立性,應與國資委管理的其他能源企業共同在交易中進行審查。(See Case M.7850 - EDF / CGN / NNB Group of Companies.)

(二)確定責任的歸屬

單一經濟實體規則可以用來判斷壟斷行為責任歸屬的主體,以及責任主體承擔責任的程度。責任歸屬是單一經濟實體規則的重要方面,有學者認為,單一經濟實體規則的出現,就是為了解決母子公司違法行為的連帶責任問題。(參見金美蓉:《歐共體條約第81條第1款對母子公司行為的法律適用》,載《法學家》2006年第2期,第154-160頁。)

首先,單一經濟實體的認定可能導致連帶責任。在單一經濟實體內部有公司實施了壟斷行為的情況下,內部的其他公司都可能承擔連帶責任。最常見的情況是母公司作為連帶責任主體,與子公司共同承擔罰款責任。(參見劉武朝:《歐盟競爭法中的單一主體規則及借鑒》,載《比較法研究》2014年第4期,第135-142頁。)在母子公司構成單一經濟實體的關系中,母公司能夠影響子公司的定價政策、生產和分銷活動、銷售目標、毛利率、銷售成本等。在諸多案件中,執法機構要求母公司與子公司共同承擔由子公司壟斷行為產生的反壟斷法律責任。不僅是母公司,同一企業集團中的其他子公司也可能承擔單一經濟實體規則下的連帶責任。其他子公司承擔連帶責任,可能是由于該子公司與行為子公司在業務、人員、財務等方面的緊密關聯,也可能是由于執法機構傾向于將單一經濟實體整體認定為責任主體。

其次,單一經濟實體的認定更容易導致“累犯”的產生。在單一經濟實體內部法律實體因實施壟斷行為被處罰后,若內部其他法律實體之后實施類似壟斷行為,該單一經濟實體可被視為“累犯”。根據歐盟2006年頒布的《罰款確定方法的指南》,如果委員會或者國家競爭執法機構調查認定企業的行為違反《歐共體條約》第81條或第82條的規定,該企業繼續或重復相同或相似的違法行為,則每確立一項違法行為,基礎罰款金額將提高1倍。(See European Commission,Guidelines on the Method of Setting Fines Imposed Pursuant to Article 23 (2)(a)of Regulation No 1/2003,2006/C 210/02.)歐盟競爭法中的企業即為單一經濟實體,這意味著,只要單一經濟實體內部一個法律實體曾經實施過某一排除、限制競爭行為,則內部其他任何法律實體再實施相同或類似行為,均存在被視為“累犯”的高度可能性,從而將被處以加重的罰款。

(三)拓展管轄的范圍

世界上大多數國家和地區的反壟斷法不僅適用于本國市場的限制競爭行為,還適用于在國外發生但對本國市場具有不利影響的限制競爭行為。(參見王曉曄:《我國〈反壟斷法〉域外適用的理論與實踐》,載《價格理論與實踐》2014年第2期,第9-14頁。)單一經濟實體規則就是反壟斷法域外適用的依據之一。單一經濟實體中往往有多個法律實體,由于受到經濟全球化趨勢的影響,一家公司可能會在多個國家、地區設立子公司或分公司,因此,對壟斷行為主體的認定可能涉及管轄區外的法律實體。關于執法機構是否能夠對境外的法律實體通過單一經濟實體規則主張法律責任的問題,雖存在爭議,但已經出現了較多實踐案例。例如,在“歐盟染料案”中,涉案的瑞士山度士公司、英國帝國化學工業公司等3家公司均在歐共體境內設有染料制備的子公司,并通過子公司簽訂橫向的價格壟斷協議。本案的爭議焦點在于,“歐盟委員會能否因為子公司的壟斷行為而對歐共體境外的母公司進行管轄”,最終,歐盟委員會對涉案的境內子公司及其境外母公司均處以罰款。(See Case 48/69, Imperial Chemical Industries Limited v. Conmission [1972] ECR 619.)在我國的“利樂濫用市場支配地位案”中,利樂6家公司被認定為案件的共同當事人,包括在瑞士注冊的利樂國際股份有限公司(總部)、在我國香港特別行政區注冊的利樂中國有限公司(大中華區經營總部),以及在我國內地登記的4家子公司。(參見國家工商行政管理總局工商競爭案字〔2016〕1號行政處罰決定書。)也就是說,根據單一經濟實體規則,當管轄區境內的法律實體與域外法律實體構成一個單一經濟實體時,執法機構可以對管轄區外的法律實體主張標的物與執行管轄權。(參見高梁:《歐盟競爭法“母公司責任”的發展進程及對中國企業的啟示》,載《中國價格監管與反壟斷》2017年第4期,第28-29頁。)

二、我國單一經濟實體規則的適用困境與構建機理

(一)我國單一經濟實體規則的反壟斷法適用困境

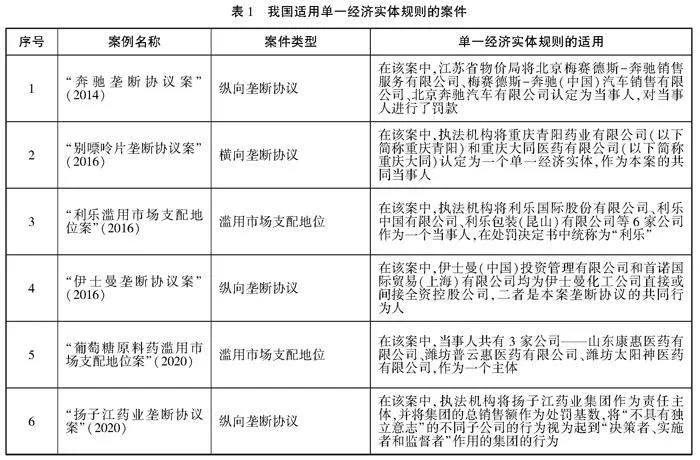

單一經濟實體確定了能夠在市場上發揮單一競爭力量的自然人、法人的最小組合,其規則在反壟斷法中的適用非常重要。但在我國當前的立法與執法實踐中(見表1),基于理論的薄弱與實踐的稀缺,單一經濟實體規則的適用存在標準不完善、責任歸屬混亂及考量因素模糊的困境。

1.單一經濟實體認定標準的矛盾

歐盟與我國為兩個獨立的反壟斷轄區,但基于大陸法系的共性及歐盟競爭法的悠久歷史,我國反壟斷法的體系框架與制度構建均在某種程度上借鑒了歐盟相關法律法規,《壟斷民事糾紛解釋》提出的單一經濟實體標準也借鑒了歐盟的實踐經驗,在規則功能上與歐盟一致。目前,歐盟未通過法律法規明確單一經濟實體的認定標準,但能夠通過案例總結出:“控制”是其認定標準的核心。我國通過《壟斷民事糾紛解釋》將單一經濟實體的認定標準明確為控制與決定性影響,這就表明,歐盟與我國在“控制與決定性影響標準的關系”上存在不一致之處。

在歐盟,控制與決定性影響是“等于”的關系。根據《歐盟運行條約》第101條的邏輯,如果母公司因持股或其他權力、權利而能夠對子公司行為施加決定性影響,子公司不能獨立行事,則母公司和子公司的安排應排除在第101條的范圍之外。“阿克蘇案”表明,如果母公司持有子公司的全部或者幾乎全部資本或股份,則母公司被認為對其子公司具有決定性影響。(See Case C-97/08 P,Akzo Nobel v. Commission [2009] ECR I-8237.)由此可見,決定性影響是通過控制的存在實現的,只有存在基礎條件——持股或其他能夠產生控制的因素,才能產生決定性影響。《歐盟合并條例》中“控制權”的概念(《歐盟合并條例》指出,控制權應由權利、合同或任何其他手段構成,這些手段單獨或結合起來并考慮所涉及的事實或法律因素,賦予對一項企業施加決定性影響的可能性。)也說明了這一點,該概念表明,分析控制權的構成因素是否成立,也就是分析單獨或合并的因素是否具有能夠施加決定性影響的可能性。換句話說,控制權是一種能夠施加決定性影響的可能性。因此,在歐盟分析單一經濟實體認定標準的語境中,通常不對控制與決定性影響作明確的區分。

在《壟斷民事糾紛解釋》中,控制與決定性影響是“或者”的關系。根據《壟斷民事糾紛解釋》的規定,“具有控制權或者能夠施加決定性影響”即能夠認定單一經濟實體。這里對控制權與決定性影響兩個標準的設置可能受了我國《經營者集中審查規定》的影響。根據我國《經營者集中審查規定》第4條、第5條的規定,經營者集中是指通過多種方式取得對其他經營者的控制權或者能夠對其他經營者施加決定性影響。但該規定并未對二者的考量因素進行區分,而是混雜在一起,也就難以通過這幾個條款證明經營者集中相關規定中控制與決定性影響為“或者”關系。我國《企業會計準則第36號——關聯方披露》對控制與重大影響進行了區分,其將重大影響定義為:對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。這里的重大影響與決定性影響并非同一概念,也不能作為界分控制權與決定性影響的證明。

2.單一經濟實體責任歸屬的混亂

在我國的執法實踐中,執法機構在類似案件中的處理方式不同,導致單一經濟實體認定后的歸責較為混亂。一些案件中,執法機構實際適用了單一經濟實體規則來確定責任歸屬。例如,2014年的“奔馳壟斷協議案”(參見江蘇省物價局〔2014〕蘇價反壟斷案2號行政處罰決定書。)是在上下游市場之間固定最低轉售價格的案件,該案上游當事人對江蘇省的經銷商限定了整車、配件的最低轉售價格,江蘇省物價局將3家公司認定為當事人,對當事人進行了罰款。從行政處罰決定書中能夠看出,執法機構在計算罰款時,以3家公司上一年度相關市場銷售額相加的數額作為基數,體現了單一經濟實體規則下責任歸屬的整體主義傾向。

在另一些適用了單一經濟實體規則的案件中,執法機構未實現整體歸責。例如,在2016年的“別嘌呤片壟斷協議案”(參見國家發展和改革委員會〔2016〕1號行政處罰決定書。)中,國家發展和改革委員會認定重慶青陽和重慶大同具有關聯關系,為共同行為人。該認定結果體現了單一經濟實體規則的適用,但在計算罰款時,執法機構根據二者的銷售額分別計算。在2020年“葡萄糖原料藥濫用市場支配地位案”(參見國家市場監督管理總局國市監處〔2020〕8號行政處罰決定書。)中,執法機構清晰地說明了當事3家公司作為一個整體的原因,但在處罰時,區分了3家公司在濫用行為中所起的作用(主導、次要、輔助),對3家公司分別處以罰款。而且,在另一些實際存在單一經濟實體關系的案件中,執法機構傾向于將“子公司”“孫公司”認定為責任承擔主體(參見王健:《我國反壟斷罰款制度的革新——基于整體主義理念的研究》,載《法商研究》2022年第1期,第32-33頁。),并未讓母公司等關聯實體承擔相應責任。例如,在“撲爾敏原料藥壟斷案”(參見國家市場監督管理總局國市監處〔2018〕21號、22號行政處罰決定書。)中,當事人湖南爾康醫藥經營有限公司為湖南爾康制藥股份有限公司的全資子公司,根據單一經濟實體規則,二者應直接被推定為單一經濟實體,使母子公司承擔連帶責任。但在該案中,執法機構僅將子公司作為責任主體。可見,單一經濟實體規則在我國反壟斷法執法中適用的偶然性,導致了責任歸屬的矛盾與混亂。

3.單一經濟實體考量因素的模糊

單一經濟實體認定標準的考量因素存在模糊性,這在我國表現得尤為明顯。雖然《壟斷民事糾紛解釋》表明判斷標準為控制與決定性影響,但并未具體說明通過哪些因素能夠證明這兩項標準。在適用單一經濟實體規則的案件中,執法機構也僅在少數案例中詳細說明了將法律實體認定為單一經濟實體的原因。例如,在“別嘌呤片壟斷協議案”的行政處罰決定書中,國家發展和改革委員會通過股權關系、人事關系、決定行動的一致性等因素認定重慶青陽和重慶大同具有關聯關系。(參見國家發展和改革委員會〔2016〕1號行政處罰決定書。)但在其他案件中,執法機構并未作出具體說明。例如,在“奔馳壟斷協議案”中,執法機構將3家當事人的銷售額整合在一起計算罰款,實際認定了三者為一個單一經濟實體,然而,行政處罰決定書中并未提到將3家公司作為一個主體來處罰的原因。執法機構在過往案例中不清晰說明為何、基于哪些具體因素將幾個法律實體認定為單一經濟實體的實踐現狀,使我國反壟斷執法實踐中單一經濟實體認定標準的考量因素難以明確。

(二)我國單一經濟實體認定標準的構建機理

我國單一經濟實體規則的反壟斷法適用存在認定標準矛盾、責任歸屬混亂及考量因素模糊的現實困境。從本源看,需要根據單一經濟實體認定標準確定主體后,才能夠對法律責任進行內部分配,在認定標準明確的前提下才能進一步厘清考量因素。可以說,單一經濟實體認定標準是單一經濟實體規則反壟斷法適用的核心問題,也是解決上述困境的首要問題。單一經濟實體認定標準的確定能夠完善我國《反壟斷法》主體制度,提升反壟斷執法效用與水平,也符合黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》中“強化反壟斷和反不正當競爭”(《中共中央關于進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》,人民出版社2024年版,第6頁。)的要求。

在單一經濟實體域外認定標準不清晰、國內認定標準可操作性低的前提下,需要對我國單一經濟實體認定標準進行重構,標準的構建應能回應我國單一經濟實體規則的反壟斷法適用困境,且具有可行性。具體而言,我國單一經濟實體認定標準應從以下兩個方向進行構建。

1.核心:回歸競爭的本質

與其他法律相比,反壟斷法的主體范圍十分廣泛,但并非所有主體均能夠成為反壟斷法主體。(參見許光耀:《歐共體競爭法通論》,武漢大學出版社2006年版,第68頁。)判斷哪些主體能夠成為反壟斷法主體,就是通過認定標準來判斷單一經濟實體在什么范圍內存在,這要先從反壟斷法保護的“競爭”的本質出發。

從經濟觀點看,競爭受人的自身利益驅動,競爭政策根植于人性的觀點之上。(參見白艷:《美國反托拉斯法/歐盟競爭法平行論:理論與實踐》,法律出版社2010年版,第84頁。)競爭要求每個經營者能夠獨立決定其在相關市場上的經營策略并作出獨立的決策。(參見Okeoghene Odudud & David Bailey, The Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law,51 Common Market Law Review 1721, 1721-1758(2014).)可以說,競爭存在主體要求,競爭的主體應為兩個或兩個以上能夠在相關市場中作出獨立行動的實體,且實體要從自身利益出發作出市場行為,每個實體之間經營策略與經營活動的沖突就構成了競爭。競爭的主體也就是反壟斷法中的主體,因此,回到競爭的本質來看,反壟斷法的主體應能在市場中“獨立競爭”,是獨立的實體,不能受制于“人”。法律實體對市場產生自主經濟影響的能力,部分取決于法律實體之間的關系及該關系的管理方式。一些法律實體因與其他法律實體的關聯而依賴他方生存、聽從他方的指引,并與他方在人員、財務、業務等多方面廣泛混同,難以獨立競爭,這也決定了法律實體不能當然成為反壟斷法主體。例如,在子公司遵從母公司的決策、代理人代表委托人履職的情況下,前者在很多情況下不能獨立參與競爭。在這些影響獨立競爭的關系中,由所有權形成的控制是最基本的形式,但所有權并不是被控制法律實體無法獨立競爭的唯一或必要原因。可以說,并非獨立法律實體之間的所有經濟互動都具有競爭意義(See Wouter P. J. Wils, The Undertaking as Subject of EC Competition Law and the Imputation of Infringements to Natural or Legal Persons,25 European Law Review 99,99-116(2000). ),而經濟實體之間的互動一定具有競爭意義。

總的來說,作為在市場中競爭的主體,獨立開展競爭活動的能力是形成單一經濟實體的本質要求。因此,要對單一經濟實體的認定標準進行界定,需要先判斷“主體能否在市場中獨立競爭”。

2.保障:指向經濟標準而非法律標準

市場中活動的主體在不同法律中存在不同的界定,這在公司法與反壟斷法的主體界定中尤為明顯。在公司法中,主體界定強調法人的獨立人格,法人獨立人格意味著法人取得了法律上不依賴成員資格的主體資格。(參見鄧峰:《普通公司法》,中國人民大學出版社2009年版,第107頁。)法人是民事主體,認定法人依賴的是法律標準。(根據《中華人民共和國民法典》第58條的規定,法人應滿足4個條件:依法成立;有自己的名稱、組織機構、住所、財產或者經費;依照法律、行政法規的規定;法律、行政法規規定須經有關機關批準的,依照其規定。)但在反壟斷法主體的界定中,經濟標準比法律標準更為重要。經濟法主體具有明顯的經濟性,這種經濟性表現為規制競爭行為的經濟性與調控競爭行為的經濟性。(參見蔣悟真:《傳承與超越:經濟法主體理論研究——以若干經濟法律為視角》,載《法商研究》2007年第4期,第84頁。)同樣,反壟斷法的主體也帶有濃厚的經濟性,單一經濟實體規則的適用就是壟斷行為主體經濟性的集中體現。而且,歐盟的企業概念也凸顯了經濟實體的經濟性,企業可以被定義為能夠作出經濟活動的獨立實體,這一定義包括兩個組成部分:經濟活動和獨立實體。獨立實體即上述能夠在市場中獨立競爭的實體,而對于經濟活動的判斷,則主要觀察特定活動被視為“經濟”的程度,以及由活動體現出的與其他主體的經濟聯系。法律關系是依據法律形成的形式關系,而經濟聯系能夠體現出法律主體在市場活動中的實質地位。對于主體經濟性的重視,在本質上體現出反壟斷法對“實質關系而非形式關系”的偏重,因為僅關注形式容易受到當事人的操控,掉入當事人掩蓋實際情況的陷阱。(參見許光耀:《歐共體競爭法通論》,武漢大學出版社2006年版,第74頁。)

單一經濟實體認定標準應指向經濟標準而非法律標準,而經濟性能夠從市場活動中體現出來。因此,認定標準的構建應關注法律實體在市場中的行為是否獨立,以及行為能夠體現出何種經濟意義。

三、單一經濟實體的認定標準重構:控制與市場行為

《壟斷民事糾紛解釋》確定的控制與決定性影響標準容易產生適用矛盾且可操作性差,本部分通過實踐案例與法律法規中的單一經濟實體規則“痕跡”,總結單一經濟實體的兩項認定標準應當為“控制”與“市場行為”,并分析標準的生成原因及其合理性。

(一)控制與市場行為標準的形成

1.控制標準的形成

單一經濟實體的演變是圍繞“控制”發展而來的。當幾個法律實體構成一個單一經濟實體時,本身即意味著內部的一致性。若經濟實體內部不存在控制與被控制的關系——多個法律實體均按照自身意志行事,也就不存在所謂的經濟實體。在世界反壟斷司法轄區的單一經濟實體演變中,控制均是一個最基礎的標準。以美國為例,美國在通過“黃色出租車案”(一般認為,美國聯邦最高法院在該案中首次直接面對后來被稱為單一經濟實體的主張。)確立“企業內部共謀論”的過程中,先論述了“控制關系不意味著企業間協議能夠避免反壟斷審查”這一觀點,即共同所有制并不能使共謀者免受審查。(See United States v. Yello Cab Co.,340 U.S. 543(1947). )在“科波韋爾德案”(“科波韋爾德案”形成的“科波韋爾德學說”作為“企業內部共謀論”的對立面,打破了長時間以來后者全面適用的局面,該學說被看作美國單一經濟實體規則的源頭。)中,法院指出,所有權和控制權告知了單一實體的概念。(See Copperweld v. Independence Tube,467 US. 771(1984).)

雖然母公司與全資子公司的關系具有特殊性,但該案關于母公司對全資子公司構成單一經濟實體的判斷,是通過所有權來證明存在控制的典型例子。在“美國針案”(“美國針案”是近年來美國反壟斷執法實踐中最重要的涉單一經濟實體規則案例,其判決打破了體育聯盟通過單一經濟實體的認定逃避《謝爾曼法》第一節審查的慣例,此后的體育聯盟案件需要根據合理原則進行審查。)中,法院發現美國國家橄欖球聯盟對聯盟內球隊缺乏“統一的控制”,從而不認定合資企業屬于單一經濟實體。在我國的理論與實踐中,控制也是最常出現的標準。有學者認為,母公司和子公司被認定為單一經濟實體,主要考慮母公司對子公司擁有控制力,并且母公司在實際案件中運用了控制力。(參見金美蓉:《歐共體條約第81條第1款對母子公司行為的法律適用》,載《法學家》2006年第2期,第154-160頁。)在“利樂濫用市場支配地位案”中,執法機構通過母公司與全資子公司的法律關系判斷存在控制。(參見國家工商行政管理總局工商競爭案字〔2016〕1號行政處罰決定書。)在“葡萄糖原料藥濫用市場支配地位案”中,執法機構調查發現,普云惠公司成立后一直受康惠公司控制,這是由員工任職、業務決策、財務聯系三個因素體現出來的。(參見國家市場監督管理總局國市監處〔2020〕8號行政處罰決定書。)這兩個案件分別體現了通過股權及股權以外的因素認定控制存在的做法。

控制是認定單一經濟實體需要考慮的首要標準,也是在實踐中適用最多的認定標準。當幾個法律實體之間存在控制與被控制關系時,就可能構成單一經濟實體。

2.市場行為標準的形成

在實踐中,控制標準的適用存在諸多困難,且難以涵蓋所有符合單一經濟實體內核的情形。企業市場行為具有輔助認定單一經濟實體的功能,可以成為另一個衡量單一經濟實體是否成立的標準。

首先,控制標準不確定并且難以證明。在單一經濟實體規則被提出之后,經濟學界和法學界都在努力弄清什么是單一經濟實體,而且都把重點放在對控制的界定上。無論是法學還是經濟學,都沒有提供一個具有可操作性的控制概念,如何判斷單一經濟實體中的控制成為反壟斷調查中的難點。有學者認為,單一經濟實體規則的不確定性源于控制標準的“空洞”,控制標準是形式主義的標準,缺乏可預測性。(See J. Matthew Schmitten, Antitrust’s Single-Entity Doctrine: A Formalistic Approach for a Formalistic Rule,46 Columbia Journal of Law & Social Problems 93,93-144(2012).)更有論者指出,目前形成的控制標準是一種不受約束甚至有些武斷的結果。

其次,控制標準不能涵蓋所有符合單一經濟實體內核的情形。在判斷是否存在單一經濟實體時,法律主體的關系可以分為3類:第一,一方持有另一方的股份達到100%,即母公司與全資子公司。第二,一方對另一方存在股權控制關系,但所持股份未達到100%,即母公司與非全資子公司。與這兩類情況相關的行為在實踐中最受關注。(參見張世明:《歐洲競爭法域外效力中的經濟統一體原則新論》,載《政法論叢》2015年第3期,第20-29頁。)第三,不存在股權控制關系,但可能存在合同控制關系,如代理人與委托人、特許人與受許人等。在第一種情況下,母公司與全資子公司可以直接被“推定”為單一經濟實體;在第二種情況下,需要根據股權因素加上其他行為因素來佐證是否存在控制;在第三種情況下,則需要根據主體之間的行為來判斷。例如,在代理關系中,要判斷代理人與委托人是否為單一經濟實體,即使已經簽訂了代理合同(形成合同上的控制),也需要繼續觀察代理人在市場的實際行動中是否聽從委托人的指令,以及由哪一方來承擔什么種類的風險。若代理人實際承擔一些特定種類的“財務或商業風險”,則二者為“表面的代理”關系(參見李鑫:《電商直播平臺“全網最低價”條款的反壟斷法規制路徑探究——從頭部主播與歐萊雅的“差價爭議”切入》,載《甘肅政法大學學報》2022年第5期,第113頁。),那么代理人獨立于委托人的可能性極高,二者也就難以形成單一經濟實體。

申言之,對這三種情況中的判斷標準進行歸納,能夠得出控制標準的非唯一性。在多數情況下,控制標準在證明單一經濟實體不夠充分、必要時,需要根據額外的市場行為因素來輔助判斷,這也使市場行為能夠成為與控制并列的另一項判斷標準。

(二)決定性影響標準的摒棄

控制與決定性影響既不是“等于”的關系,也不是“或者”的關系,二者存在方式與效果的區別,不能混同。股權是能夠證明決定性影響的最重要因素,母公司與全資子公司因100%控股而被推定構成單一經濟實體。即使在持股較少的情況下,也可能從實體之間的組織、經濟聯系及施加決定性影響的潛力所產生的大量事實證據中推斷出實際的決定性影響。(See Alison Jones,The Boundaries of an Undertaking in EU Competition Law,8 European Competition Journal 301,301-331(2012).)換言之,控制與市場行為都是決定性影響的產生誘因,對單一經濟實體的認定,就是通過比對控制與特定市場行為標準的占比,來分析是否存在決定性影響。

控制是指對經營活動施加決定性影響的可能性(參見曾晶:《經營者集中反壟斷法規制的“控制”界定》,載《現代法學》2014年第2期,第99頁。),控制關系的存在意味著一個主體能夠對另一個主體施加決定性影響,一些特定市場行為也能夠產生對其他主體的決定性影響。可以說,決定性影響為控制與特定行為的“效果因素”,只有先存在控制或特定市場行為,才會有施加決定性影響的可能性或者存在實際的決定性影響。決定性影響與控制、市場行為是“果與因”的關系,其本身難以作為一項單獨的認定標準。

此外,無論是將控制與決定性影響等同,還是將二者并列,均會引發標準不清晰的問題。《壟斷民事糾紛解釋》將決定性影響與控制并列,但未明確二者的分析因素,這當然存在立法滯后的原因,但更重要的原因在于,決定性影響與控制的考量因素難以分割。若要強行分割以厘清決定性影響的考量因素,則要先排除控制的考量因素——去掉一些證成控制的典型因素,再

將具有決定性影響的識別因素進行具體化,這再次提出了決定性影響的概念問題。在當前未將決定性影響的概念具體化的前提下,決定性影響的考量因素難逃與控制的考量因素相混雜的結果。也就是說,決定性影響作為單一經濟實體的認定標準,容易產生考量因素混雜、難以實際操作的問題,因此,將其設置為與控制并行的認定標準并不合適。

(三)控制與市場行為標準的合理性

1.控制與市場行為決定了單一經濟實體內部的“不可競爭性”

從起源來看,單一經濟實體概念出現的最初目的,是用來衡量協議主體在“競爭關系”上的適格度。可以說,形成單一經濟實體即意味著內部的“不可競爭性”,內部的“不可競爭性”是單一經濟實體的初始、核心特征,也在多個典型案件中被提及。

當法律實體之間因控制與市場行為而導致一方對另一方能夠施加決定性影響時,這些主體之間不能夠產生競爭,也就不存在競爭關系。

首先,存在控制與被控制的關系時,法律實體之間不能競爭。這直接涉及競爭是什么的原始問題——競爭是市場力量自由運作的過程。市場主體在市場中開展競爭活動應滿足兩項要求:一是具有市場力量;二是能夠保證市場力量的“自由運用”。在一個法律實體被另一個法律實體控制時,被控制實體的市場力量一部分或全部來源于控制實體(這可以根據控股比例、投資金額、收益分紅等因素觀察),而且被控制實體均在極大程度上跟隨控制實體的指引作出市場行為。也就是說,不僅被控制實體的市場力量不完全來源于自身,而且不能自由決定市場力量如何運用。

其次,當法律實體因市場行為表現出能夠對另一方法律實體施加決定性影響時,則他們同樣不能在同一市場競爭。例如,在代理關系中,代理人與委托人簽訂代理協議并不能證明二者之間不存在競爭,而要繼續觀察二者在市場中的行為。若在合同約定的代理范圍內,代理人的市場行為均依賴委托人的指示作出,并且不實際承擔影響代理關系成立的責任,則二者構成一個單一經濟實體,在代理業務所在的相關市場中不能展開競爭。

2.控制與市場行為決定了單一經濟實體內部法人實體的“非獨立性”

控制與市場行為決定了單一經濟實體內部法人實體的非獨立性,也可以說,控制與市場行為所體現的傾向性能夠證明法人實體不能獨立競爭。

這種非獨立性以“決策的非獨立性”為核心,并以“經濟的非獨立性”為基礎。壟斷協議與濫用市場支配地位行為也可以分別被稱為協調行為、單方行為,二者的區別是行為中決策者的數量。壟斷協議是多個決策者達成一致,構成一個決策中心;濫用市場支配地位則是一個決策者作出決定,僅有一個決策中心。從另外一個角度看,若一個行為由一個獨立決策的主體實施,則該主體更可能涉嫌濫用行為;若一個行為需要由多個主體協商一致行動,則這些主體更可能涉嫌壟斷協議行為。因此,是否能夠獨立決策,也是反壟斷法中對主體進行判斷的一個重要方面。反壟斷法規制協同行為的動機之一,就是協議消除了市場中的獨立決策中心。(See Raimundas Moisejevas & Danielius Urbonas,Problems Related to Determining of a Single Economic Entity under Competition Law,10 Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 108,108-125(2017).)當法律實體成為被控制實體或企業行為被施加決定性影響時,其不能獨立作出決策。

能夠獨立決策的能力源于實體經濟上的獨立性。

經濟自由是人類在市民社會中實現自由意志的重要基礎參見李希梁:《經濟治理“過度反壟斷”的法理反思》,載《北方法學》2024年第3期,第144-160頁。,每個企業的決策者都會受自身獨立經濟利益的驅使,并考慮自身的利益。當一個法律實體不能獨立決策時,其經濟處于被其他實體管控的狀態,也就不具備自身獨立的經濟利益。在存在股權控制的關系中,必然存在經濟的不獨立性。在不存在股權控制的關系中,經濟不獨立最為典型的例子是雇員與雇主關系,因為雇主控制著雇員打算使用的資產,雇主對資產的所有權能夠轉化為“對人的權力”。(See Carsten Koenig,An Economic Analysis of the Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law,13 Journal of Competition Law and Economics 281,281-327(2017).)換句話說,雇主對雇員的控制源于薪酬產生的“對人的權力”,在這種權力條件下,雇員需要在合同范圍內完成指定工作,為維護雇主的經濟利益作出市場行為,而不會在市場上施加與雇主不同的經濟力量。

總體而言,決定性影響標準會產生考量因素混雜、難以實際操作的問題,將控制與市場行為界定為單一經濟實體認定標準具有合理性。當前,我國成文的法律法規還未清晰說明單一經濟實體的認定標準,甚至在《壟斷民事糾紛解釋》中刪除了“單一經濟實體”的表述。

雖然《壟斷民事糾紛解釋》刪除了“單一經濟實體”的表述,但調整后的條款(第19條)仍然通過將“具有競爭關系的經營者”界定為“獨立經營決策并承擔法律責任的兩個以上的經營者或者可能進入同一相關市場進行競爭的潛在經營者”,從而實質上提出了單一經濟實體的概念。

但在理論發展與實踐需要雙重背景下,我國應當對單一經濟實體作出制度回應。(參見孫晉、仝漢:《從葡萄糖酸鈣原料藥壟斷案管窺“單一經濟體”的認定——揭開“企業集團”壟斷的面紗》,載《中國價格監管與反壟斷》2020年第9期,第32-35頁。)因此,我國應在《反壟斷法》修改時,于總則中加入單一經濟實體的相關條款,明確單一經濟實體的認定標準為控制與市場行為,但無須具體說明兩種標準的考量因素:一是因為考量因素十分多樣且會隨著實踐不斷發展;二是因為考量因素更適合放在規章、司法解釋中加以更詳細地說明。同時,《壟斷民事糾紛解釋》堅持的認定標準可操作性弱,應將認定標準修改為控制與市場行為,并通過列舉方式說明兩種認定標準的考量因素。

四、控制與市場行為標準的關系及界分

(一)控制與市場行為標準的關系

雖然本文將單一經濟實體的認定標準定義為控制與市場行為,但這并不意味著控制與市場行為是兩個平行的標準。在很多情況下,市場行為與控制標準相結合,共同作用于單一經濟實體的認定。

首先,在運用控制標準可以獨立認定單一經濟實體的情況下,執法機構可能使用市場行為來加強論證。例如,法院在“維奧案”中認為:“子公司是由母公司全資控制的,要直接或間接執行母公司向其發出的指示。分銷子公司在市場上的行動過程中沒有真正的自主權,因為它們只需執行控股母公司的指示。”(Case C-73/95 P, Viho Europe BV v. Commission of the European Communities [1996] ECR I-5457. )可見,盡管“維奧案”中存在基于母公司與全資子公司關系的所有權控制,但法院仍通過主體的市場行為強調實際存在決定性影響。

其次,在運用控制標準不能完全證明單一經濟實體的存在時,市場行為與控制相結合,可以增強證明力。控制和市場行為之間的相互關系在涉及分銷、商業代理和其他能夠被認定為單一經濟實體的間接從屬關系案例中最為明顯,因為一方的行為通常依賴另一方的指示。歐盟法院指出:“如果代理人為其委托人的利益而工作、執行委托人的指示,原則上他可以被視為輔助機構,從而構成委托人業務的一個組成部分。”(Case 40/73,Coperatieve Vereniging “Suiker Unie”UA and Others v. Commission of the European Communities [1975] ECR 1663.)在該案中,法院裁定二者不構成單一經濟實體,因為“無爭議的是,所涉代理人是大型企業,在為申請人分配糖的同時,也在糖類市場中為自己的糖開展了大量業務。當代理人作為獨立經銷商時,不排除其與委托人競爭的可能性,特別是當他們為自己的賬戶銷售時”(Case 40/73,Coperatieve Vereniging “Suiker Unie”UA and Others v. Commission of the European Communities [1975] ECR 1663. )。可見,雖然法院主要根據企業行為來分析單一經濟實體存在與否,但前提是存在代理協議這一合同控制關系。然而,合同控制并不能單獨證明單一經濟實體的存在,因此,需要繼續觀察主體的市場行為。

控制和市場行為是確定或反駁單一經濟實體認定的可操作性標準,但它們之間確切的相互作用和各自的權重尚存在研究空間。在存在所有權證據的情形下,市場行為證據也有助于判斷單一經濟實體是否存在。因此,將二者相結合有助于評估受控的法律實體是否通過市場行為來從事獨立活動。

(二)控制與市場行為標準的界分

1.控制標準的界分:所有權、企業內部行為

單一經濟實體認定中所指的控制為一種控制權,現行反壟斷法律法規中缺乏明確的控制權概念和認定因素。(參見張晨穎:《經營者集中審查制度的理論意蘊與實證研究》,中國政法大學出版社2023年版,第67頁。)本文以執法實踐中具有較強的可操作性為目的,將控制權界定為能夠通過所有權及企業內部行為實際施加決定性影響的“權力”。

所有權是判斷控制權的主要因素,但控制權不等于所有權,也不應然地與所有權存在聯系。為了實施控制標準,執法機構經常依賴所有權推定來證實控制權主張。因此,在許多案件中,所有權不僅成為證明控制存在而高頻率出現的因素,也是分析控制權的第一步。

基于母公司與全資子公司關系產生的“阿克蘇推定”在“阿克蘇案”中,歐盟法院認為,在母公司持有子公司100%股權的特定情況下,母子公司構成一個單一經濟實體。與“科波韋爾德推定”“科波韋爾德案”中的“利益統一”,是指通過完全所有權實現的單一控制。

均集中體現了完全所有權導出的控制權。由此可見,所有權賦予了母公司干預子公司的權力,完全所有權的情況不僅能夠假定存在控制權,還假定對子公司的市場行為施加了決定性影響。在我國適用單一經濟實體規則的案例中,大部分也是基于所有權來判斷單一經濟實體的存在。然而,所有權并不是獨立法律實體之間無法競爭(形成單一經濟實體)的唯一原因或者充分原因,存在許多其他因素能夠推導出控制權,且在非所有權案件中也具有存在控制權的可能性。其一,所有權不是推導出控制權的唯一原因。例如,雇員與雇傭企業不存在所有權關系,但可以構成一個經濟實體。(Case 114/73,Suiker Unie v. Commission of the European Communities [1975] ECR 1663.)在此種非所有權案件中,法院、執法機構一般通過風險、責任等其他因素作出推斷。其二,所有權不是推導出控制權存在的充分原因。一些公司掌握著其他公司較低份額的股權,但仍然擁有后者的所有權,此時,僅僅依靠所有權不能充分證明控制權的存在,還需要考慮利益是否統一、生產活動、人員任命、商業政策等因素。因此,存在所有權與控制權分離的情況,所有權不當然賦予對附屬公司的控制權。

第一,單一經濟實體認定中的控制首先指所有權控制,但僅依賴所有權推導控制權需要限縮范圍。在公司法中,50%以上的占股即能在法律上控制企業;若持股不超過50%,但與其他股東相比是多數股,也能夠獲得法律上的控制權。但在單一經濟實體規則中,母公司擁有其子公司100%的股權,才可以“直接推定”二者之間構成單一經濟實體。然而,此種推定不局限于母公司與全資子公司,還包括母公司持有子公司絕大多數股權(90%~100%)的情況。(參見王健:《我國反壟斷罰款制度的革新——基于整體主義理念的研究》,載《法商研究》2022年第1期,第32-33頁。)也就是說,若“僅僅”依賴所有權因素分析單一經濟實體認定中的控制標準,需要母公司持有子公司90%及以上的股份。

第二,單一經濟實體認定的控制權還指,在持股比例未達到90%的情況下,由“企業內部行為”導致的實際控制。此種案件中控制權的分析以所有權為基礎,并可以分析企業內部行為,如與公司管理、結構聯系、現有協議、貸款、股東共同利益和其他條件有關的決策,來評估控制是否存在。此處的事實控制因素限定為“企業內部行為”,以與市場行為標準區分開。市場行為標準主要指“企業市場行為”對其他法律實體施加的決定性影響,如是否代表另一方簽訂合同、承擔市場行為所導致責任的范圍、在市場中開展業務的范圍及市場行動方向等。與之相比,證明控制權存在的行為則界定在企業內部,如定價政策、生產和分銷活動、銷售目標、毛利率、銷售成本、現金流、庫存和營銷等。

綜上所述,作為認定單一經濟實體的首要標準,控制標準可以通過所有權以及對其他法律實體能夠實際施加決定性影響的企業內部行為來證明。

2.市場行為標準的界分:企業外部行為

在單一經濟實體的認定中,市場行為往往起著輔助、加強驗證的作用。在持股比例不足以達到適用單一經濟實體推定規則的情況下,行為標準可以與所有權共同應用于證明實際存在決定性影響。在合同關系存在的前提下,行為標準能夠幫助確定合同關系的實際存在與落實,如代理關系、特許關系、雇傭關系等。在認定單一經濟實體的過程中,市場行為標準通常與其他因素相結合,助力單一經濟實體的證明,這些行為屬于市場行為而非企業內部行為。法律主體的市場行為多種多樣,概括而言,主要體現為以下兩個方面。

第一,實際行動方向與范圍。在市場中獨立競爭的經營者應能自由決定其在市場中的行動方向,當實體“沒有真正的自由來決定其在市場上的行動方針”時,就不會適用實體之間的協議規則。(See Case 15/74,Centrafarm BV and Adriaan De Peijper v. Sterling Drug Inc. [1974] ECR 1147.)這里的“真正的自由”是指商業決策的真正自主權。對于單一經濟實體來說,能夠證明控制與行為標準的因素,均要求能夠產生“實際”的決定性影響,那么,僅僅在成型文件中發現法律實體之間商業政策與目標的一致性是不夠的,還要看實體在市場中行為的方向與范圍是否真正遵照規定的政策與目標展開。在“歐盟染料案”行為標準的衡量中,執法機構主要觀察子公司的市場行為是否為遵循母公司的指示作出。(See Case 48/69,Imperial Chemical Industries v. Commission(Dyestuffs) [1972] ECR 619.)在行動范圍方面,許多實體會為另一方實體劃定履職范圍、經營范圍等行動范圍,后者在該范圍內行事所產生的責任可能屬于前者。例如,在雇傭關系中,只有雇員在指定的工作范圍內行事時,雇員實施的反競爭行為才能夠歸責到雇主之上。雇員超越工作范圍行事,在市場中“自主”行動時,其與雇主可能存在競爭關系,二者之間不能形成單一經濟實體。因此,市場中實際的行動方向與范圍是市場行為標準的證明因素,也是證明“實際”而不僅僅是“潛在”施加決定性影響的關鍵因素。

第二,承擔風險的種類。風險因素廣泛應用于代理關系(本文中僅指委托代理)與雇傭關系的案例中。在代理關系與雇傭關系中,若雇員與代理人均在另一方的指示下行事,則二者不承擔與指定業務相關的法律風險。以代理關系為例,代理人在委托人的指示下行事,不承擔任何風險或只承擔可忽略的風險,此為“真正的代理”,“真正的代理”關系促成委托人與代理人之間形成單一經濟實體。歐盟法院表示,“如果代理人為委托人的利益而工作,則原則上可將其視為構成委托人業務的不可分割的輔助機構,代理人與委托人構成一個經濟實體”(Case 114/73,Suiker Unie v. Commission of the European Communities [1975] ECR 1663.)。若代理人承擔與代理活動相關的財務及商業風險,就超越了真正代理人應承擔責任的范疇,則代理活動為“表面的代理”,代理人不再是委托人的單一經濟實體的一部分。其中隱含的原理在于,若代理人承擔一些關鍵的財務與商業風險,則其為自身的利益行事,代理人與委托人在相關市場中的商業利益不再完全一致,存在競爭的可能性。

但是,這不代表承擔風險即會湮滅單一經濟實體的認定。在代理關系中,存在兩個市場:一個是代理人向委托人提供代理服務的市場;一個是代理人向潛在客戶(第三方)提供委托人的商品的市場。上文提到的“財務與商業風險”均是第二個市場中的風險,若代理人承擔第一個市場中的相關風險,或者僅承擔第二個市場中微不足道的風險,則不能打破真正的代理關系。

綜上所述,控制與市場行為是單一經濟實體的認定標準,二者為互補關系,在實踐中往往搭配適用,共同致力于單一經濟實體存在與否的證明。控制標準包含所有權及其他能夠證明實際施加了決定性影響的企業內部行為因素,行為標準則涵蓋主體在市場中的行為因素。

五、結語

單一經濟實體是反壟斷法中的主體,其規則可以用來判斷行為的違法性,確定責任歸屬并實現反壟斷法的域外管轄,因而具有重要的反壟斷法意義。在我國,單一經濟實體規則的適用存在標準不完善、規則混亂、認定因素模糊的困境,這些困境均源于單一經濟實體認定標準的含混。因此,厘清認定標準是完善單一經濟實體規則的首要任務。為回應我國單一經濟實體規則的反壟斷法適用困境,并增加規則的可操作性,單一經濟實體的標準構建應回應競爭的本質,并指向經濟標準而非法律標準。

“控制”為單一經濟實體認定需要考慮的首要標準,但“控制”難以證明,“市場行為”遂成為認定標準。決定性影響為控制與特定市場行為的“效果因素”,若將其作為認定標準,將引發標準判斷因素混雜的問題,應予以摒棄。控制與市場行為不僅決定了單一經濟實體內部的“不可競爭性”,還決定了單一經濟實體內部部分法人實體的非獨立性,具備合理性,能夠成為單一經濟實體的兩項認定標準。我國應在《反壟斷法》修改時于總則部分增加單一經濟實體的內容,并明確其認定標準為控制與市場行為。控制與市場行為標準既可以單獨適用,也可以結合適用。

為了給執法提供更具有可操作性的規則,控制可以被界定為主要包含所有權及其他能夠證明實際施加了決定性影響的企業內部行為因素,市場行為可以被界定為法律實體在市場中的具體行為。

The Determination Criteria in Antitrust Law for Single Economic Entity

LI Xin

(Law School, Anhui University, Hefei 230106, China)

Abstract:

Single economic entity is the content of the subject system in antitrust law, which can be used to judge the illegality of behavior, determine responsibility attribution, and expand jurisdiction, thus having important antitrust law significance. The application of single economic entity in our country faces practical difficulties such as conflicting identification criteria, confusion in responsibility attribution, and unclear considerations. These difficulties are all rooted in the ambiguity of the identification criteria for single economic entity. The construction of standards for identifying single economic entity should return to the essence of competition and adhere to economic standards rather than legal standards. In practice, using decisive influence as the criterion for identifying single economic entity can easily lead to mixed judgment factors and difficulties in practical operation, while control and market behavior determine the “non competitiveness” within single economic entity and the “non independence” of legal entities. Therefore, using the abovementioned two factors as the criteria for identifying single economic entity is reasonable. Control and market behavior are complementary, with control standards including ownership and other behaviors within the enterprise that can prove to have actually exerted decisive influence, while behavior standards encompassing the behavior of the subject in the market.

Key words: single economic entity; control; market behavior; decisive influence; antitrust law

本文責任編輯:邵海

收稿日期:2024-01-15

修回日期:2024-07-30

基金項目:國家社科基金重大項目“數字經濟時代競爭政策定位與反壟斷問題研究”(23&ZD076)

作者簡介:李鑫(1996—),女,黑龍江齊齊哈爾人,安徽大學法學院講師,法學博士。