沖破倦怠束縛,點亮孩子眼中的世界

2024-10-18 00:00:00本刊編輯部

教育家 2024年39期

社交媒體上有個熱門話題:孩子為什么總是喊累?其實大部分父母都知道答案,學業過重。孩子每天有六七門課程,放學后還有作業以及興趣班。除了學業上的繁重以外,還有情緒上的負擔。似乎就像工廠機器的運轉慣性,一旦開動就無法輕易停止,于是,孩子們從早到晚高負荷運行。有一天,我們驀然發現,孩子們的狀態陷入了疲憊,眼里該有的光芒黯淡下去……

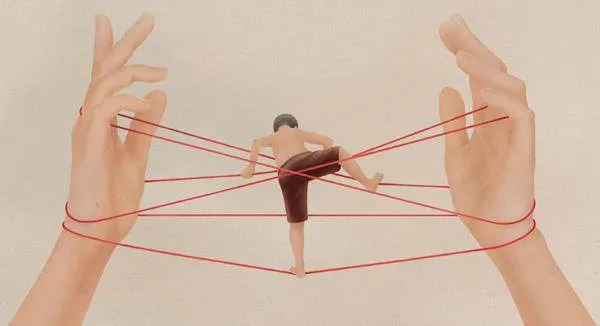

哲學家韓炳哲在《倦怠社會》一書中指出,倦怠社會的特征是“功績社會和積極社會導致了一種過度疲勞和倦怠……無節制地追求效能提升,將導致心靈的梗阻”。在以功績化為導向的社會中,人們追求效率最大化而疲于奔命,成就壓力造成了過勞抑郁,最終陷入倦怠綜合征。而當倦怠席卷到孩子們的身上,學不進去、玩不痛快、睡不踏實、渾身不得勁,就成了他們面臨的真實困境。

需要明確的是,學習倦怠期的出現是正常的,但要重視那些非正常因素導致的持續倦怠,呈現出學業上、生活上的種種異樣,那是孩子發出的求救信號。當孩子失去了對生活的向往、對價值的聚焦、對創造力的發揮,他們在被動的倦怠里竭盡全力或放棄自己,未來變得面孔模糊。從長遠來看,其危害性在于,這種倦怠感正在越來越普遍地呈現,孩子疲于奔命,身心積攢了大量問題,于是隨著年齡增長,走上了“脆皮”“空心”“厭世”道路的人就越來越多。

有人說,倦怠就像過了火的房子,除了廢就是空。本該跳躍在兒童眼眸中的光芒緣何在倦怠的陰影下晦暗不明?倦怠現狀中隱藏的教育觀需要如何調整?怎樣幫助孩子擺脫倦怠的“低電量”時刻?本期“聚焦”,我們期待切斷倦怠的繩索,在復雜多變的世界中,幫孩子們找回屬于自己的力量與憧憬,讓本該活力滿滿的童年激昂起來。