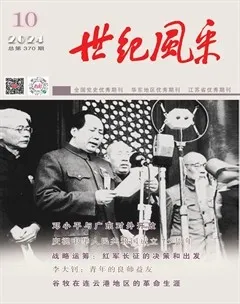

鄧小平與廣東對外開放

改革開放以來,廣東在“特殊政策、靈活措施”的支持下創辦經濟特區,以“先走一步”為全國對外開放打開局面。與此同時,想方設法搞活對外貿易,逐步形成了外向型經濟發展模式。對外開放的梯度推進和外向型經濟大發展,使廣東一躍成為全國第一經濟大省。期間,鄧小平多次親臨廣東給予關懷指導,對廣東對外開放產生了重要影響。

“殺出一條血路”:為廣東“先走一步”定調支招

鄧小平對改革開放前后的廣東給予高度關注,為推動廣東“先走一步”、打開對外開放局面傾注了大量心血。1977年11月,鄧小平復出后首次外出考察便選擇到廣州。在聽取廣東省委匯報后,他談到了廣東的農村、外匯、口岸、逃港等問題,一針見血地指出:“看來最大的問題是政策問題。政策對不對頭,是個關鍵。”鄧小平的廣州之行,為接下來的對內改革、對外開放營造了思想和輿論氛圍。

黨的十一屆三中全會后不久,鄧小平在一份港商要求到廣州開設工廠的來信摘報上批示“這種事我看廣東可以放手干”。批示給了廣東極大的啟發和鼓舞。1979年4月初,廣東省委初步形成“先走一步”的具體設想,其中包括擴大外匯收入地方分成比例、劃定貿易合作區、吸引外商前來投資等。當月的中央經濟工作會議上,鄧小平聽取了習仲勛等同志的匯報,指出:“廣東、福建實行特殊政策,利用華僑資金、技術,包括設廠,這樣搞不會變成資本主義……兩省八千萬人先富起來,沒有什么壞處。”對于廣東提出的在深圳、珠海、汕頭興辦出口加工區的意見,鄧小平表示贊同,親自為加工區命名:“還是叫特區好,陜甘寧開始就叫特區嘛!”談及建設資金時,他說:“中央沒有錢,可以給些政策,你們自己去搞,殺出一條血路來。”在鄧小平的關注和推動下,7月15日,中央、國務院批轉廣東、福建關于對外經濟活動實行特殊政策和靈活措施的報告,為廣東“先走一步”提供了國家層面的政策支持。報告的一個重要內容,就是在深圳、珠海兩市試辦出口特區,取得經驗后再考慮向汕頭、廈門推廣。這個決定無疑是正確的,它遵循了經濟發展模式由內向型轉變為外向型過程中,需在區域空間上打開突破口,為對外開放提供“試驗場”的客觀規律,并充分考慮到了深圳、珠海、汕頭等地的地緣、人文以及與港澳經濟聯系密切的優勢。在中央支持下,特區在體制改革、利用國際資本、引進先進技術、擴大對外貿易等方面先行先試,為進一步實行對外開放積累經驗。這一過程中,鄧小平親自指導,為特區探索、明確發展模式撐腰鼓勁。

黨的十一屆四中全會期間,習仲勛向鄧小平匯報工作,回粵傳達會議精神時說,鄧小平“要我們放手搞,不要小手小腳,只要不喪權辱國,能夠把經濟快點搞上去,就放手搞”。為落實鄧小平的指示,廣東省委進一步對深圳、珠海、汕頭三個特區做了具體研究和規劃,加速了特區建設的步伐。1980年12月,中央召開廣東、福建實行特殊政策、靈活措施座談會。鄧小平再次對特區工作給予明確支持。他強調,在兩省設置幾個特區的決定要繼續實行下去,打破閉關自守的政策是正確的。隨后,中央發布一系列指示和決定,使廣東順利解決了特區起步階段的困惑和困難,頂住壓力堅持“對外更加開放”。可以說,廣東創造性地運用中央賦予的“特殊政策、靈活措施”是一個上下互動、理論實踐互動的過程,一方面離不開鄧小平的關懷和中央的政策支持,一方面也要靠自身“摸著石頭過河”的探索。廣東的先行實踐,在對鄧小平對外開放思想進行真理性驗證的同時,也為豐富和發展這一思想提供了鮮活樣本。

“不是收,而是放”:為廣東梯度開放保駕護航

在深刻認識中國國情和系統總結歷史經驗的基礎上,鄧小平意識到閉關自守是不可能的。他提出要“執行一系列已定的對外開放的經濟政策,并總結經驗,加以改進”。1984年,鄧小平視察廣東、福建、上海后,更加堅定了繼續推進對外開放的想法。2月24日,他在同中央領導同志座談時強調:“我們建立深圳特區,實行開放政策,有個指導思想要明確,就是不是收,而是放。”并且提出繼續開放的具體路徑:“除現在的特區外,可以考慮再開放幾個港口城市,如大連、青島。這些地方不叫特區,但可以實行特區的某些政策。”根據鄧小平的指示,3月底至4月初,中央召開沿海部分城市座談會,作出了開放沿海經濟基礎較好、發展程度較高的14個港口城市的決定,廣州、湛江位列其中。次年,中央決定繼續開放包括珠江三角洲在內的3個沿海經濟開放區。由此,發端于廣東的開放大潮逐步從東南沿海涌向內陸腹地,帶動形成了“經濟特區——沿海開放城市——沿海經濟開放區——內地”的多層次、階梯狀的對外開放新格局。這條漸進式的開放之路,充分反映了鄧小平對世界經濟多極化格局、中國區域經濟發展不平衡現狀以及國民經濟承受能力的深刻洞察,體現了他在處理開放、穩定和發展關系上的非凡智慧。

從省域角度看,廣東在區域開放上同樣按照鄧小平的思路,采取了以點帶面、梯度推進的方式,呈現出“經濟特區一港口城市—珠江三角洲經濟開放區一東西兩翼一山區”動態變化的過程。以珠江三角洲經濟開發區為例,經歷了從4市12縣的“小三角”到7市21縣的“大三角”逐步開放的過程。擴大后的珠江三角洲經濟區大力發展外向型經濟,完善“貿一工一農”生產結構,扶持“三來一補”“三資”企業,催生了享譽全國的“珠江模式”。從1979年改革開放起步到1992年南方談話,廣東發展外向型經濟的地域范圍不斷擴大,已擁有3個經濟特區、2個沿海開放城市、4個經濟技術開發區、6個高新技術開放區、1個扶貧經濟開發試驗區,20個城市實行了沿海開放地區政策。多層次、多形式、多功能的開放新格局促使廣東成為這一時期對外開放步子邁得最大、舉措最有特色、成效最為明顯的省域。

“搞富搞活”:為廣東建立外向型經濟給予支持

在國內仍處于封閉僵化的大環境下,鄧小平極具前瞻性地認識到開展對外貿易、利用外資是提高社會生產力的有力手段,也是國際間分工協作日益加強、經貿往來日益拓寬的必然要求。早在1977年視察廣州時,他就指出:“搞外匯有很多門路,多搞點外匯,爭取進口些大設備。”1978年4月,中央政治局會議討論發展對外貿易、增加外匯收入時,鄧小平以廣東為例:“廣東搞出口基地,要進口飼料,應該支持,試一試也好嘛。”9月,他在聽取天津工作匯報,談到要搞來料加工、引進新技術時,再次點名廣東:“從上海、天津、廣東搞起,幾百個成千個搞起來,搞富搞活。”對于鄧小平的指示,廣東迅速響應。省委在貫徹十一屆三中全會精神的常委會擴大會議上,提出要“充分利用毗鄰港澳的有利條件,引進先進技術,吸收外資,大搞加工裝配、補償貿易,發展旅游事業”。在具體實踐中,廣東以發展投資少、見效快、風險小、效益高的“三來一補”企業為突破口,帶動省內勞動密集型加工業飛躍發展。短短幾年間,“三來一補”成為廣東利用外資、開展外貿的重要形式。“兩頭在外,大進大出”的外向型經濟發展模式逐漸建立起來。隨后,廣東提出“以外經促外貿發展,以外貿發展增強外經實力”策略,積極融入國際經濟大循環。1988年,產品出口企業和來料加工企業,在大進大出中實現“出”大于“進”,加工貿易區從臨近港澳的鎮區發展到特區、珠三角經濟區,從初級加工轉向深加工,從傳統輕工業擴展到機電產品等制造業。

鄧小平一直重視外商投資,強調“關起門來搞建設是不能成功的,中國的發展離不開世界”。在廣東有效利用港澳資本這一問題上,他不遺余力地給予支持。1978年3月,鄧小平在會見香港總督麥理浩時,鼓勵香港“私人資金來廣東進行投資”。1980年10月,他強調要利用香港加強與外界溝通聯系,希望“在廣東靠近香港的地方設立一個特區,歡迎各國的資本在那里投資設廠,參與那里的競爭”。遵照鄧小平的指示,廣東打好“港澳牌”“外貿牌”“政策牌”,大力發展“三來一補”業務,與港澳地區形成了“前店后廠”的關系。隨后,通過興建廠房和供電供水設施“筑巢引鳳”,吸引港澳資本前來投資。1983年2月,省第五次黨代會作出“積極地利用外資、僑資和港澳資金”的具體部署,打開了利用外資的新局面。1985年1月,鄧小平在與香港核電投資有限公司代表團座談中,祝賀合營的廣東核電站合同正式簽字,盛贊“和香港合營廣東核電站,是我們合資的最大一個項目,這是了不起的事情”。

隨著對外開放的持續推進,廣東意識到必須吸引更多外資來幫助自身發展。20世紀80年代初期到中期,廣東開創性地采取“以路養路”“以橋養橋”等方式利用外資,帶動了全省路橋建設全面發展,引發全國各地紛紛效仿。交通運輸條件的極大改善,為全省經濟騰飛打下了堅實基礎。80年代中后期,大力興辦“三資企業”,利用外資不僅在量上有所突破,在來源上也更加廣泛,從港澳擴大到歐美、日本、東盟,在結構上更是有所改變,實現了從非生產性項目向生產性項目的過渡。外商投資還有效彌補了廣東建設資金的不足。至1991年,全省累計合同吸收外資298.6億美元,實際吸收外資149.3億美元,外資分布區域從城市發展到鄉村、從沿海地帶走向省內腹地和山區。

最難能可貴的是,鄧小平對廣東經濟由內向型向外向型轉型中出現的暫時性錯誤、階段性問題,給予了及時指導和充分包容。以深圳特區外向型經濟發展為例,面對特區初創階段出現的利用國內外差價做倒手生意等問題,鄧小平敲響警鐘:“我們特區的經濟從內向轉為外向,現在還是剛起步,所以能出口的好的商品還不多。只要深圳沒有做到這一步,他的關就還沒有過,還不能證明它的發展是很健康的。”據此,1985年2月,深圳調整發展方向,提出3年內建成“以出口為主,以工業為主,兼營商貿、農牧、旅游,全面發展,真正形成外向型的綜合性經濟特區”的目標,采取了調整產業投資結構、發展工業生產、拓展國際市場等有針對性的舉措。1987年,當得知深圳通過兩三年努力,取得由內向型轉為外向型、打入國際市場的成績時,鄧小平毫不吝惜地給予肯定:“那里(深圳)的工業產品百分之五十以上出口.外匯收支可以平衡。現在我可以放膽地說,我們建立經濟特區的決定不僅是正確的,而且是成功的。”

廣東外向型經濟能順利實現從醞釀、建立到發展,離不開配套的體制改革。在中央賦予廣東“特殊政策、靈活措施”的大背景下,廣東外貿體制改革先走一步,為開啟全省外貿大發展提供了制度保障。廣東率先實施“外貿大包干”,首創外貿企業“出口收匯、出口換匯成本、盈虧總額”三項指標承包的管理措施,下放計劃權、外貿經營權和利用外資審批權,設立駐外窗口公司。經過3年多的“外貿大包干”,全省出口總值達71.3億美元,不僅完成了9.97億美元的包干基數,還獲得外匯地方留成22.7億美元,為拉動全省經濟增長提供了資金支持。1984年,率先在全國推行外貿出口代理制度,既促進了工貿結合,又使得出口企業自負盈虧,實現了生產企業和外貿企業“雙贏”。

此外,廣東還結合省域實際,提出“一個中心,兩個體系”戰略和“四個調整”規劃,進一步下放外貿經營權、外資審批權和出口經營權,通過發展外貿出口基地建立“廣東一香港一遠洋”國際銷售體系,對外開放的觸角沿著“三點一線”逐步向外延伸。為真正實現“自負盈虧,放開經營,加強管理,聯合對外”,1988年1月,廣東在全國率先全面實行承包經營責任制,在承包方式上先后經歷了“條條承包,包到企業,條塊保證”和“條條”改“塊塊”、外貿管理以地方為主的兩輪改革,吃“大鍋飯”“中鍋飯”的局面徹底打破,外貿企業的競爭力得到提升。全省進出口總額從1978年的16億美元,增長至1991年的136.9億美元,穩居全國首位。正是由于突破了體制機制藩籬,廣東進出口貿易成為帶動全省經濟騰飛的引擎,“全國外貿看廣東”更成為一道獨特的風景。

“四個窗口”:為廣東引進先進技術提供依據

鄧小平深刻認識到,對外開放需要加強國際間的科學技術交流和合作,廣泛吸收、利用國外一切先進科技成果和管理理念。1984年初,鄧小平視察廣東、福建的三個經濟特區。回到北京后,他提出了“四個窗口”的著名論斷,為廣東引進先進技術提供了理論支撐。他強調:“特區是個窗口,是技術的窗口,管理的窗口,知識的窗口,也是對外政策的窗口。從特區可以引進技術,獲得知識,學到管理,管理也是知識。”當然,鄧小平對于科學技術的重視由來已久,20世紀70年代末到80年代初,他多次強調引進新技術、新設備和新理念的重要性。1978年3月,他在全國科學大會上提出“科學技術正在成為越來越重要的生產力”。4月,他在論述如何解決對外貿易中的外匯逆差時,將進口先進設備作為一個重要方法,指出:“政策上大膽一點,搶時間進口設備,是劃得來的,得到的比付出的利息要多,問題是要善于去做。”12月,在《解放思想,實事求是,團結一致向前看》的講話中,他進一步明確要“向外國的先進管理方法學習”,“不僅新引進的企業要按人家的先進方法去辦,原有企業的改造也要采用先進的方法”。改革開放之初,面對國內存在的將資本主義國家的科學技術等同于資本主義制度,甚至認為引進先進設備是“洋奴哲學”的錯誤認知,1980年,鄧小平在答意大利記者提問時給予廓清。他說:“我們學習先進的技術、先進的科學、先進的管理來為社會主義服務,而這些東西本身并沒有階級性。”這些論述突破了以往對科學技術作用理解的局限性,強調了先進技術對于現代生產力發展的決定性作用,對經濟發展具有極大推動作用。

廣東作為開放的前沿,亟需在創辦特區、發展外向型經濟的同時,探索出一條符合國情、省情的先進技術引進路徑。鄧小平的相關論述極具指導意義。以蛇口工業區為例,在鄧小平科技思想的指導下,蛇口工業區在創辦之初就重視技術,提出要把香港有利條件(如資金、技術)和國內條件(如土地、勞動力)結合起來的設想。在進行“五通一平”基礎建設的同時,工業區按照“三個為主”“五不引進”的方針,吸引了多家外資企業投資建廠,引進了大量先進設備,同時也匯聚了國內外人才。當時,蛇口引進的紅外時序系統、16位286B計算機開放系統,以及日本三洋公司運用日式管理理念創造的適應特區實際的管理模式,都為特區建設注入活力。先進技術帶來的建設成果證明了鄧小平相關論述的正確性。令人耳目一新的“蛇口模式”成為深圳經濟特區的縮影。

隨著開放的不斷深入,鄧小平愈發重視引進先進技術。1985年,他多次在會見外賓時強調,“不引進發達國家的先進經驗、先進科學技術和資金,是不可能的”,“一切有利于發展社會主義生產力的方法,包括利用外資、引進先進技術,我們都采用”。根據鄧小平的指示,20世紀80年代中后期,廣東通過發展出口貿易和引進外資積累了資金、引進了先進技術,提高了省域經濟水平,進而繼續擴大出口,走出了一條“出口一引進提高一擴大出口一再引進提高—再擴大出口”的外向型經濟發展之路。在引進設備方面,廣東從引進一般加工裝配設備發展到引進先進生產線和制造技術,從重視“硬件”發展到重視“軟件”。由于對引進技術進行了消化、吸收和二次創新,這一時期,廣東有不少老企業實現了技術設備的更新改造。至1988年底,全省十年間累計引進近百萬臺(套)技術設備和2400多條生產線,促使自身有能力生產出更高質量、更高技術含量、更符合國內外市場需求的產品,“廣貨”的美譽度不斷提升。

與此同時,廣東重視引進技術與科學研究相結合,不但節省了研究經費、節約了研究時間,還一定程度上提高了科技自力更生的能力。在引進人才和管理理念方面.通過引進先進設備,同步引進了現代化的管理技術和經驗,還培養了一批科技力量,壯大了科技隊伍。正是由于充分利用科技進步和理念創新,廣東改變了經濟落后、技術落后、管理落后的狀態,實現了社會生產力的發展和經濟水平的飛躍。

“趕上亞洲‘四小龍’”:為廣東經濟發展確立新目標

現在的世界是開放的世界,這不僅決定了我國對外開放的必然性和現實性,也決定了我國對外開放的長期性。鄧小平清晰地回答了在全球化趨勢下,中國要開放多久、開放到什么程度的問題。他指出,對外經濟開放“是個長期的政策,最少五十年到七十年不會變”,“即使是變,也只能變得更加開放”。1992年1月19日,鄧小平再次來到廣東,視察深圳、珠海等經濟特區。他擲地有聲地指出:“看準了的,就大膽地試,大膽地闖。深圳的重要經驗就是敢闖。”他的講話解除了廣東長期以來思想和行動上的束縛和困擾,徹底打破了把計劃和市場作為“姓社姓資”標志的傳統觀念。他提出“三個有利于”的判斷標準,以“特區姓‘社’不姓‘資’”的鮮明態度為特區建設掃清路障、保駕護航。談及要抓住機會發展經濟時,他對廣東提出明確要求:“要上幾個臺階,力爭用二十年的時間趕上亞洲‘四小龍’。”

1992年南方談話后,廣東為實現“趕上亞洲‘四小龍’”的目標,先后實施“大經貿”“以質取勝”“市場多元化戰略”,提升對外貿易發展的內生動力和外部推力。1995年,全省進出口額首次突破千億美元大關,超過當年全國進出口總額的三分之一。同時,以更開放的姿態擁抱世界,過去視為投資禁區的商業、金融、保險、航空、律師、會計等服務領域,允許試點投資;過去限制投資的土地開發、信息咨詢等第三產業,逐步擴大外商投資力度。此外,廣東還鼓勵跨國公司在粵設立研發機構和區域總部,吸引外商投資粵北山區和東西兩翼,提高利用外資的質量和水平。1994年,全省實際利用外資金額突破100億美元大關,迎來了利用外資的鼎盛時期。

在發展外貿、引進外資的基礎上,廣東還加強對外投資。1992年,召開境外企業工作會議,支持有條件的國有大中型經濟實體和鄉鎮企業到境外投資,帶動國內產品和勞務出口。1993年5月,省第七次黨代會提出“要加快建立并逐步完善外向型經濟體系,更主動地參與國際競爭”的目標,作出“積極鼓勵到海外承包工程”“積極創造條件興辦海外企業”等具體部署。除外貿公司和國家技術合作公司外,廣東有不少生產企業甚至科研機構開始涉足海外投資,以粵海、越秀、萬寶、賽格等企業為代表的領頭雁遠征海外,至90年代中期,廣東對外投資形成的海外企業超600家,外向型經濟發展后勁更足。

重溫鄧小平關于對外開放的一系列指示,我們從中體會到他對廣東的高度重視、親切關懷和殷殷期望。這些指示不僅體現了改革開放初期中國堅持對外開放基本國策的根本思路,而且對改革開放新起點上繼續擴大對外開放仍然具有重要的指導意義。正如鄧小平40年前所說,中國的對外開放是長期政策,中國只會變得越來越開放。黨的十八大以來,習近平總書記多次在國內外重要場合強調,中國開放的大門永遠不會關上,只會越開越大。從“越來越開放”到“越開越大”,一脈相承的是開放自信的大國氣度。

責任編輯:侍曉莎