震撼世界的“東方巨響”

1964年10月16日,我國自行研制的第一顆原子彈在新疆羅布泊爆炸試驗成功,引起了全世界的矚目。中國用事實向世界莊嚴宣告:中國人民依靠自己的力量,掌握了原子彈技術,打破了超級大國的核壟斷。第一顆原子彈的成功研制,大大提高了中國的國際地位,世界戰略格局也由此改變。60年來,“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于攀登”的“兩彈一星”精神始終鼓舞著一代代科技工作者忠誠報國、矢志奮斗。

激流勇進,“什么奇跡都可以創造出來”

核武器作為世界上最強大的武器裝備,以其巨大的威力引起了各國的關注。美國于1945年7月成功實驗爆炸了世界上第一顆原子彈,緊接著蘇聯、英國、法國也相繼掌握原子彈技術。

早在美國研制原子彈時,中國共產黨就開始與海外專家聯系,希望他們能回國參與研制中國自己的“超級炸彈”,并通過這些專家和其他渠道購買所需的材料和設備。

1949年12月16日至1950年2月17日,毛澤東第一次踏出國門訪問蘇聯。12月18日,他在與斯大林會見時提出,希望蘇聯幫助中國研制原子彈。訪蘇期間,毛澤東觀看了蘇聯成功進行第一顆原子彈爆炸試驗的新聞紀錄片。他在歸國途中再一次表達了中國要研制核武器的想法。毛澤東跟身邊的工作人員說:“這次到蘇聯,開眼界哩!原來原子彈能嚇唬不少人。美國有了,蘇聯也有了,我們也可以搞一點嘛。”

朝鮮戰爭期間,美國多次密謀使用核武器。當戰爭進入白熱化階段,美軍甚至已經將核彈運送到了沖繩軍事基地,只待議會一聲令下,就會投向中國。美國揮舞的核大棒讓毛澤東認識到,要消除核威脅就必須首先擁有核武器。他曾說:“在今天的世界上,我們要不受人家欺負,就不能沒有這個東西(原子彈)。”

1952年6月,中國向蘇聯請求給予研制核武器方面的援助,但遭到拒絕。1954年10月,毛澤東向來訪的赫魯曉夫再次表達了希望蘇聯幫助中國研制核武器的想法:“我們對原子能、核武器感興趣。今天想同你們商量,希望你們在這方面對我們有所幫助,使我們有所建樹。總之我們也想搞這項工業。”赫魯曉夫婉拒毛澤東的請求,但答應先幫助中國建設一座小型原子堆,同時培訓干部,中方也可派人到蘇聯學習。

1955年1月,毛澤東主持召開中共中央書記處擴大會議時指出,中國也要搞原子彈,但我們不先攻擊別人。別人要欺負我們,進攻我們,我們要防御,我們要反擊。他說:“現在蘇聯對我們有援助,我們一定要搞好。我們自己干,也一定能干好!我們只要有人,又有資源,什么奇跡都可以創造出來。”

此后,黨中央確定了“自力更生為主,力爭外援和利用資本主義國家已有的科學成果”發展核武器、導彈事業的方針。隨后,成立了以聶榮臻為主任的國防部航空工業委員會。核科技、核工業被列為我國科學技術長遠規劃的重點任務。國務院先后成立了研制導彈和原子彈的專門機構,一大批優秀科技工作者,包括許多在國外已經取得杰出成就的科學家,義無反顧地投身這一偉大事業中。

自力更生,獨立自主研制“596”

經過多次談判,1957年10月,中國和蘇聯簽訂了《國防新技術協定》,內容包括蘇聯將向中國提供一個型號的原子彈樣品和全部生產技術資料。

1958年后,中蘇關系急劇惡化。1959年6月,蘇共中央在給中共中央的來信中明確提出:“為不影響蘇、美、英首腦關于禁止核武器試驗條約日內瓦會議的談判,緩和國際緊張局勢,暫緩向中國提供核武器樣品和技術資料。”1960年7月16日,蘇聯撤走了在華工作的全部專家,并帶走了研制原子彈的所有資料。

蘇聯的“背信棄義”,激發了中國人獨立研制核武器的決心。此時正值三年困難時期。面對嚴峻形勢,毛澤東發出“只有一條路,自己動手,自力更生搞出原子彈”的口號。

1960年初,中國人開始依靠自己的力量秘密研制原子彈。為了保密,中國第一顆原子彈研制工程內部代號定為“596”。“596”代表的1959年6月,正是蘇聯撕毀協定的時間。

1961年7月16日,中共中央作出《關于加強原子能工業建設若干問題的決定》,指出:“為了自力更生,突破原子能技術,加速我國原子能工業建設,中央認為有必要進一步縮短戰線,集中精力,加強各有關方面對原子能工業建設的支援。”

經過兩年多的艱苦努力,1962年下半年,研制人員基本弄清了原子彈研制各環節的原理。8月,研制人員向黨中央和毛澤東報送《關于自力更生建設原子能工業情況的報告》,提出爭取1964年,最遲1965年實現第一顆原子彈試爆的總體目標,得到了毛澤東的首肯。

10月30日,羅瑞卿向中央遞交《關于加強原子能工業領導問題的報告》。報告指出“力爭在1964年爆炸第一顆原子彈”,并建議在中央直接領導下成立一個專門委員會,加強對原子能工業的領導。鄧小平11月2日批示:“擬同意,送主席、劉、周、朱核閱。退瑞卿。”11月3日,毛澤東閱后批示:“很好,照辦。要大力協同做好這件工作。”

11月17日,中央15人專門委員會成立,周恩來任主任。中央專委堪稱新中國成立以來級別最高、權威最大的工程指揮部,成立不到兩年時間,召開了9次會議,討論并解決了100多個重大問題。三次請示,敲定“零時”時間

在舉國之力支持下,負責核工業與核武器的第二機械工業部研究進展迅速。1964年9月1日,我國正式試驗用的原子彈已經加工好,各項準備工作也基本到位。不久,核武器試驗總指揮部成立,張愛萍任總指揮。

鑒于核武器的特殊性質,確定我國首次核試驗的爆炸時間,不僅是技術問題,更是政治戰略問題。考慮到國際影響、美國圖謀破壞等情況,周恩來提出了“早響”和“晚響”兩個方案,報請中央政治局常委會討論。毛澤東認為,“原子彈是嚇人的,不一定用,既然是嚇人的,那就早響”。最終,他敲定爆炸時間:1964年10月。

9月23日下午,周恩來召集會議,對試驗相關工作進行具體部署。他要求指揮部與中央聯系全部用暗語密碼。因為核試驗的原子彈是球形,“老邱”被用來指代原子彈,起爆時間被稱為“零時”。

“零時”到底是什么時候,關鍵要看天氣條件。根據試驗場的氣象預報,10月15日到20日之間有一次符合實驗條件要求的好天氣。于是,指揮部向周恩來作書面報告,提出擬將第一顆原子彈爆炸的日期選定在10月15日到20日之間。周恩來表示由指揮部根據現場氣象情況決定起爆日期和時間,并在決定后上報。

氣象預報人員晝夜反復研究氣象變化,直至10月14日下午6時提出起爆日期擬定為16日,15日12時進一步提出具體時間為16日下午3時。周恩來先后兩次批復同意。

就這樣,“老邱”的起爆“零時”經三次請示和批復后最終確定下來。騰空而起,石破天驚天下曉

16日14時30分,張愛萍等進入距離爆心約60公里的白云崗觀察所。此時的羅布泊一片寂靜,研制核裝置的鄧稼先、陳能寬等科技專家和工作人員幾乎屏住呼吸,緊張而激動地等待著試驗時刻的到來。“10,9,8……3,2,1”,引爆進入倒計時。北京時間15時,隨著主控室指揮員一聲令下,爆心區一股強烈的閃光之后,便是驚天動地的巨響,巨大的火球轉為蘑菇云騰空而起,震驚了全世界。

試驗后,毛澤東曾三次提出,是否真的是核爆炸,要查清楚,要讓外國人相信。經過有線電遙測探頭、防化部隊以及各方面的觀察檢測,專家肯定是核爆炸。經過嚴格論證,我國第一顆原子彈核裝置的理論設計、制造和裝配工藝以及測試方法、控制設備都達到了比較高的水平。

至此,毛澤東才同意正式公布我國成功爆炸了第一顆原子彈。消息先是在內部宣傳。當天17時左右,中央領導接見音樂舞蹈史詩《東方紅》演職人員時,周恩來激動地把試爆成功的消息告訴了大家。頓時,全場歡聲雷動。周恩來要求大家在電臺沒有廣播之前,先不要隨便傳播。

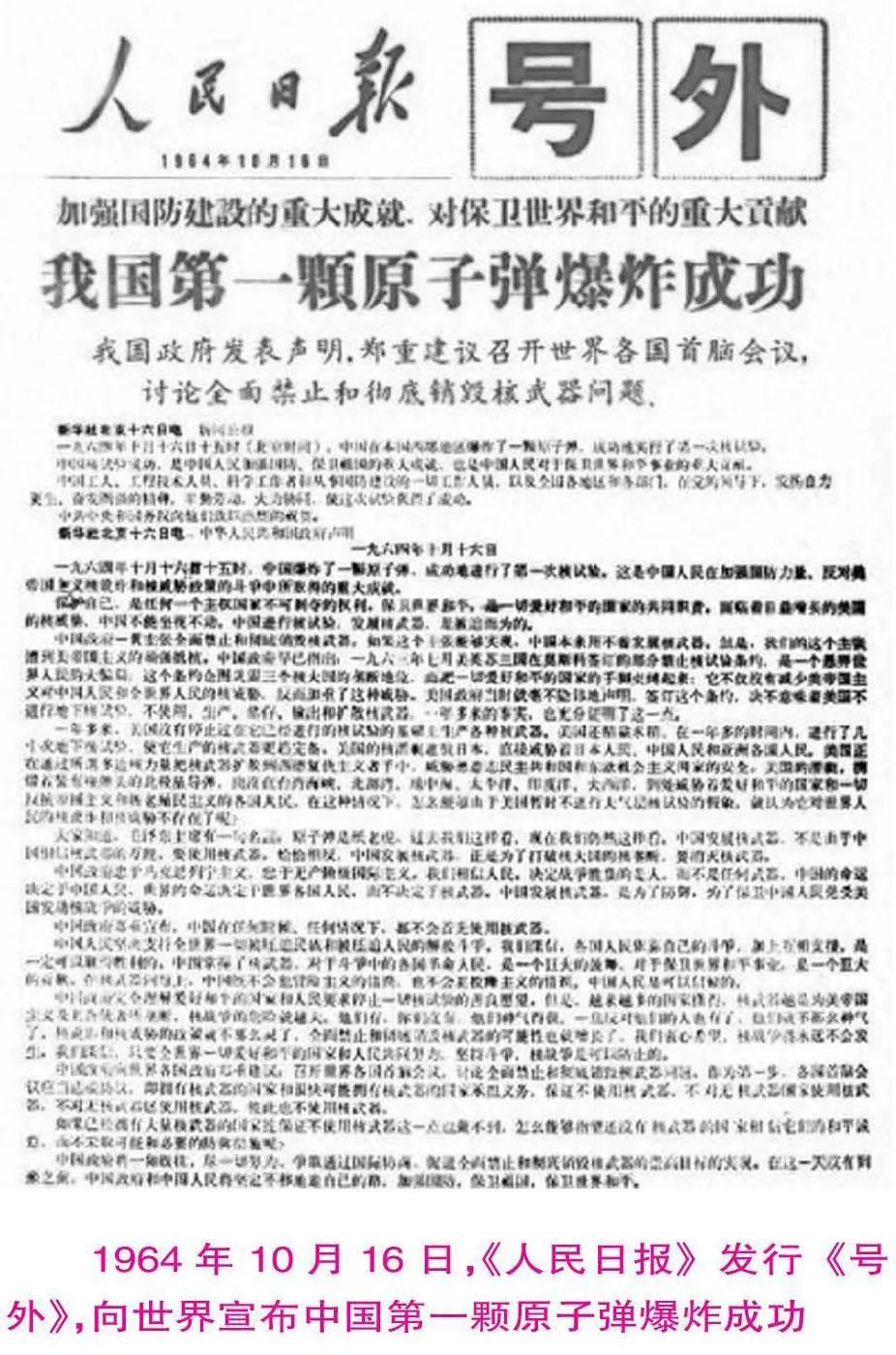

接著,日本和美國很快宣布中國在西部爆炸了原子彈。經毛澤東同意,正式向全世界公布這一消息。中央人民廣播電臺于當天23時廣播了新華社關于中國第一顆原子彈爆炸成功的《新聞公報》。午夜時分,《人民日報》刊發了紅字《號外》。10月17日,就在我國第一顆原子彈爆炸后的第二天,周恩來總理致電世界各國政府首腦,闡明中國對于核武器問題的原則立場:中國政府一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器,中國進行核試驗、發展核武器,是被迫而為的。中國掌握核武器,完全是為了防御,為了保衛中國人民免受核威脅。中國政府鄭重宣布,在任何時候、任何情況下,中國都不會首先使用核武器。

由此,中國成為全球第五個有能力自行研制原子彈并進行核試驗的國家。

捷報頻傳,歷史永遠值得銘記

1964年,中國自主研制的第一顆原子彈的試驗成功,成為我國核武器發展史上第一個里程碑,為后續科技進步奠定了重要基礎。隨后,1966年10月27日,我國第一顆載有核彈頭的地地導彈飛行爆炸成功;1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功;1970年4月24日,我國第一顆人造地球衛星“東方紅一號”發射成功。

“兩彈一星”的研制成功,是新中國建設成就的輝煌標志。無數科研工作者孕育和踐行了“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀”的“兩彈一星”精神。

廣大科研工作者始終把自己同國家和民族的命運緊緊聯系在一起。在技術空白、物質匱乏、環境惡劣的條件下,他們白手起家,在高原工作幾十年。很多科學家放棄國外優渥的條件,隱姓埋名,以身許國。錢學森的“我活著的目的就是要為全體中國人民服務”,王淦昌的“我愿以身許國”……生動詮釋了熱愛祖國、無私奉獻的精神。正是這種精神激勵他們創造了中國科技史上一個又一個奇跡。

1962年,在我國第一顆原子彈研制的關鍵時刻,毛澤東特別批示“要大力協同做好這件工作”。在中央統一領導下,全國“一盤棋”,集中26個部委、20個省區市、1000多家單位的科技人員大力協同、集中攻關。實踐表明,萬眾一心是不斷戰勝前進道路上各種風險考驗、在爬坡過坎中推動事業發展的活力源泉。

在新一輪科技革命和產業變革突飛猛進,科技革命與大國博弈相互交織的今天,“兩彈一星”精神依舊閃耀時代光芒,指引感召一代又一代中國人勇攀高峰,奮斗報國。

責任編輯:侍曉莎