基于“教—學—評”一致性的評價設計與實施

摘要:準確理解和有效運用評價,是實現“教—學—評”一致性的關鍵路徑。一方面,評價與目標的一致是“教—學—評”一致性的應有之義;另一方面,高質量的評價能有效地促進教與學。“教—學—評”一致性中的評價可用于檢測目標的達成,也用于幫助教學決策。為檢測目標達成,不僅要先于教學活動設計評價,也要在單元甚至學期層面整體規劃評價,最重要的是評價任務要始終與目標保持一致。為幫助教學決策,則需要評價在教學過程中實施,同時持續收集關于學生學習的可靠信息,并加以運用。

關鍵詞:“教—學—評”一致性;評價設計;評價實施

中圖分類號:G424 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2024)10-0003-07

作為一種觀念,“教—學—評”一致性在經過多年的討論之后已經被廣大實踐者所接受。然而,作為一種實踐,“教—學—評”一致性卻遠未成為一種常態。背后的原因很多,但關鍵的障礙可能是在評價上。準確認識“教—學—評”一致性中評價的內涵和定位,掌握評價的設計和實施策略,是實踐中落實“教—學—評”一致性的重要突破口。本文試圖在明晰“教—學—評”一致性的評價內涵與定位的基礎上,探討其設計和實施的策略。

一、“教—學—評”一致性的問題關鍵在于評價

有關“教—學—評”一致性的實踐探索如火如荼。然而,現實中教學評三者之間不一致的情況依然普遍存在,主要體現在兩個方面:評價與目標不一致和評價與教學不一致。

(一)評價與目標不一致

1.在課程層面上,考試與課標不一致

《基礎教育課程改革綱要(試行)》明確指出“國家課程標準是教材編寫、教學、評估和考試命題的依據”。包括高利害考試在內的各種考試與課程標準一致自然是“教—學—評”一致性的應有之義。然而,中高考在與課程標準的一致性程度上卻不盡如人意。有研究者發現:高考生物部分試卷與課程標準總體不存在統計意義上的顯著一致性 ,并且在內容分布上有明顯差異[1];部分中考數學試卷與初中數學課程標準在知識深度上的一致性稍差,在知識廣度上的一致性最差[2]。

高利害考試尚且如此,學校內部的考試情況更加不容樂觀。高利害考試對學校教學、評價實踐的強力影響經常導致校內考試過度模擬中高考之類的外部評價。外部評價具有很強的選拔性特征,尤其強調區分度,強調結果的正態分布。這樣一來,一方面,學校就有意地加入一些要求比較高,少數學生才能夠回答的題目,導致課程標準的一些要求被隨意地提高了。另一方面,對于一些課程標準中要求的內容,學生都掌握得很好,也會考得很好,但對于區分度毫無貢獻,使得在考試時,課程標準中這些重要的內容被遺漏了。

2.在教學層面上,課堂評價與教學目標不一致

隨著課程改革推進,當前課程標準愈發關注如何在教學設計中整體性和一致性地設計教學目標和評價目標。“教—學—評”一致性一方面要求教學、學習與評價三者圍繞共享的目標展開;另一方面,也要求三者共同指向教學目標的達成。上述的思考落實到課堂教學層面,就要求評價回答薩德勒提出的評價三問題的第一個問題:我要去哪里?[3]而課堂實踐中常出現的問題是,課堂學習評價的目標與教學目標發生偏離,目標在A處,評價作為導航卻帶領學生走向了B處。甚至,目標意識完全缺失,如在教學設計中重點關注教學過程與方法的設計,卻不明確借助這樣的過程與方法要達成什么樣的結果;評價即使經常實施,也像無頭蒼蠅,可能知道特定的評價項目所考查的“知識點”,但從未關注其考查的目標。也正是基于此,“教了,不等于學了;學了,不等于學會了”[4]被提出。

(二)評價與教學不一致

評價與教學一致,指的是教師的教學與對學生的學習評價的匹配程度高。此處包含了兩層含義,有教必須有評,以及評的東西必須是教的東西。然而,在教學實踐中,教而不評的現象屢有發生。例如,在課堂教學中,教師往往只重視提問的教學功能,用以推進課堂教學;卻忽視了提問的評價功能,無論學生回答什么、是否理解都進入下一環節的教學,此時的評價等同于沒有發生。教而不評,就無法回答教師為什么要教、是否教得有效,也無法回答學生是否已經學會、學會了多少等問題。不僅如此,教師似乎經常有這樣一個假定,“我如果對學生要求高,他就會自己去學”。因此,教師常常在評價中加入一些沒有教的內容,以期學生自己去完成所有建構,盡管出發點是好的,卻導致了評價的內容與課堂上實際教授的內容不一致的“兩張皮”問題[5],不僅教師的教會迷失方向,評價也會失去導航的功能。

總體而言,由于對教、學、評關系的理解偏差或者缺乏方法,評價與教學不一致的問題普遍存在[6],導致教師無法通過有效評價判斷學生的學習效果,更無法通過評價反饋來反思、改進自身的教學,使得“教—學—評”成為一種簡單的線性活動[7]。

(三)評價是實現“教—學—評”一致性的關鍵

從字面上看,“教—學—評”一致性,涉及課程實施過程中的三個關鍵要素:教學、學習和評價,三者環環相扣,至少是同等重要的。站在教學實踐的歷史視角上,關于教與學的關系已有共識,盡管學校教育情境中的教與學可能存在脫節、分離的情況,但其一體兩面的關系從未被否定。教與學的一致無需專門強調,評價何以與教學、學習處于同等地位自然應該成為關注的焦點。

從根本上看,評價是實現“教—學—評”一致性的關鍵所在。一方面,評價與目標的一致是“教—學—評”一致性的應有之義。所謂“教—學—評”一致性,指的正是三要素之間能夠圍繞清晰且共享的目標而展開。從課程論的視角看,課程設計本身就要求在目標的引領下,對教學、學習和評價進行一致性的思考,而課程的專業性質在很大程度上體現在其評價機制上[4]。從這一點出發,“教—學—評”一致性的核心就在于評價與教學目標的對齊。

另一方面,也是更重要的方面,評價是促使“教與學一致”的關鍵所在,評價在教與學的互動中發揮著關鍵的作用。作為我國基礎教育課程改革實踐中的一個創新性觀念,“教—學—評”一致性并非基于標準的美國教育改革運動中“評價與課程標準一致性”的翻版,而是對其的超越。這種超越體現在“教—學—評”一致性既強調作為一種工具的評價與教學的一致性,即在共同目標引領下實現“所教即所學,所教即所評,所學即所評”[5],也強調作為一個過程的評價在教學過程中發揮的作用,即“以評促教、以評促學,確保學習目標的有效落實”[8]。“教—學—評”一致性本質上就是強調在評價目標與教學目標相一致的前提下,在教學過程中有效開展評價,以確保評價充分發揮促進教與學的作用。

二、“教—學—評”一致性中評價的內涵與定位

“教—學—評”一致性實現的關鍵在于評價,那么評價到底是什么?評價在其中的定位又是什么?澄清以上兩個問題,有助于更好地基于“教—學—評”一致性設計與實施評價。

(一)“教—學—評”一致性中評價的內涵

評價是一個多元的學術概念。既可以指稱被設計來用以評價的工具,比如試題或評價任務;也可以表示為一個實施評價活動的過程,強調評價的運行。按照埃爾肯斯等學者的觀點,前者是一種名詞范式的評價(assessment as noun paradigm),后者則是一種動詞范式的評價(assessment as verb paradigm)[9]。要準確理解“‘教—學—評’一致性”,就得對評價的這兩重含義進行清晰的區分。

一方面,通常被視為“教—學—評”一致性的源頭的韋伯模式所強調的是評價與課程標準的一致性,這里的評價就是一個名詞范式的評價,指的是用來評價的那套工具——其分析框架的四個指標“知識種類一致性、知識深度一致性、知識廣度一致性、知識樣本平衡性一致性”[10]反映的是評價作為工具的屬性。也正因如此,“教—學—評”一致性中的評價涉及的第一種理解是任務的設計與考試的命題。

另一方面,在漢語語境中,評價大多表示一種活動,或指向“收集信息以支持改進”,或指向“價值判斷”。在指向“收集信息以支持改進”中,評價強調的是作為一個過程在教學中發揮的作用,與“教—學—評”一致性在“以評促教、以評促學”的目的上不謀而合。在這一意義上講,“教—學—評”一致性超越了原本作為評價話語的“alignment”,將之轉變成了教學話語。“教—學—評”一致性中的評價的第二層理解也正是埃爾肯斯所說的動詞范式的評價,即評價、考試的實施。

(二)“教—學—評”一致性中評價的定位

為檢測目標達成。在泰勒的課程理論中,評價被定位于“確定教育目標正在得以實現”[11],實踐中評價也經常作為一種檢測工具,用以確定教學目標是否實現,以及教學過程是否有效地支持了目標的達成。判斷目標是否達成,是評價的重要功能定位。“教—學—評”一致性實際上就是強化評價的這一功能定位,即通過確保所評與所教所學保持一致,來確保所評的是“目標”的實現情況。為了實現這一功能,“教—學—評”一致性就要求作為一種工具的評價在目標指向上與教、學保持一致——在當前“基于課程標準”的語境下,實現課程標準統領之下的評價目標、教學目標、學習目標的“三位一體”。

為幫助教學決策。檢測目標達成情況只是評價的功能定位之一,在“教—學—評”一致性中,評價的另一個關鍵功能在于通過支持教與學的決策來實現“以評促教”“以評促學”。而只有當與教學目標一致的評價工具在教學過程中實際運行時,評價才可能發揮促進教與學的作用。為此,“教—學—評”一致性中的評價不能僅局限于對目標達成的“檢測”,更需要持續收集學生在目標達成過程中的學習信息,進而采取有針對性的教學干預來推動學生更好達成目標。唯有在正確的教學節點使用高質量的評價,并以評價信息為依據作出指導教學的決策,才能使教師的教學基于學生已有的學,推動教與學的一致;也唯有這種有效的證據使用,才能將學生的學引導到教師教的方向上,并支持學生以預期的學習目標/評價目標來監控、調節,進而促進自己的學習,推動學與教的一致。

三、基于“教—學—評”一致性的評價設計

為檢測目標的達成,最終指向有效的教學,不僅要先于教學活動設計評價,也要在單元甚至學期層面整體規劃評價,最重要的是評價任務要始終與目標保持一致。

(一)評價設計前置

傳統上評價經常被視為教學過程的終結環節,因而在常規的教學設計流程中,評價也經常被當作最后一個環節,甚至在教學設計階段根本不考慮評價問題,等到評價實際實施之前才考慮評價。這導致了許多問題,其中的問題之一就是易于出現“評非所教”“評非所學”的現象。

要實現“教—學—評”一致性,首先必須將評價設計納入教學設計之中;進一步的要求是將評價設計“前置”,即教師在確定教學目標之后,馬上思考“學生怎樣的表現能證明他們已達成教學目標”,進而設計評價任務,在此之后再考慮教學活動的設計。評價設計的前置至少能從兩個方面推進“教—學—評”一致性:一是強化教師的“證據”意識。在特定目標之下,并非學生所有的學習表現都是學習證據,能夠成為“證據”的是關于學生當前狀況與目標之間的關系的信息,即證明學生是否在達成目標的正確軌道上或處于軌道的何處的信息。一旦教師明確了所需要的“證據”,就能更好地設計能夠“引出”這些“證據”的評價任務。二是強化評價對教與學的引導作用。一旦明確了評什么、怎么評,教師在設計和實施教學活動時就會更有方向、更加聚焦,也能使學生學習活動更有方向。

(二)整體規劃評價活動

能夠支持“教—學—評”一致性的評價不只是一種評價工具,更是一個過程。“教—學—評”一致性中的評價設計要關注作為一個過程的評價——不僅要事先規劃評什么、怎么評,還得確定何時評、結果用來做什么等。在當前的實踐中,學期層面有類似的評價規劃,如學校會規定期中期末考試的時間,還可能規定每一次評價是否納入最終成績的評定,但對于評什么、怎么評,學期層面并沒有規定。在單元和課時層面,有些評價設計明確了所用的評價任務,但經常不確定其何時實施。

一般來說,完整的評價規劃應當包含評價目標/學習目標、評價方法、評價時間、結果用途等多種要素。不同時限的教學規劃都需要相應的評價規劃,學期課程綱要、單元教學計劃和課時教學計劃中都需要有評價規劃。不同的評價規劃有不同的呈現方式和重點,比如學期的評價規劃經常需要單獨呈現,特別需要明確整個學期中評價的類型、各自的實施時間以及不同類型評價在最終評定中的權重;而單元和課時評價規劃可以與教學活動計劃整合,需要特別明確具體的評價任務及其所指向的目標。

需要說明的是,不同層面的評價規劃在具體實施中的嚴格性程度存在差別。學期層面的評價規劃需要嚴格實施,而單元和課時層面的評價規劃實施不一定非常嚴格——至少不一定局限于評價規劃中設定的評價。畢竟評價是為教學服務的,從屬于教學的需求;而教學是一個動態的過程,經常需要作出即時的決策,因而很可能需要過程中“生成”的評價。

(三)設計與目標一致的任務

評價任務是為檢驗學生是否達成目標而要求學生做的事,可以是要求學生回答的問題,也可以是需要學生解決的任務;可以簡單到如“這個字怎么讀”的問題,也可以是更為復雜的表現性任務。無論具體形式是什么,評價任務都必須與目標相匹配。這是“教—學—評”一致性的基本要求。一個重要的原則是,學習目標必須與具體任務建立匹配關系,具體來說包括一對一、多對一等形式。

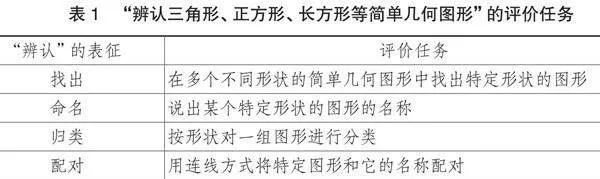

教什么,就要學生學什么,就要評什么。但這里的“什么”并非就是學習內容,學習目標本質上規定的是學生要在特定學習內容(內容標準)上學到某個特定的程度(表現標準),是學習內容和認知水平或行為反應的整合表征;評價任務同樣是學習內容與認知/行為反應的整合,必須同時確保在內容和認知/行為水平上適當地代表學習目標。比如,學習目標是“辨認三角形、正方形、長方形等簡單幾何圖形”,評價任務一定不能涉及立體圖形或復雜的組合圖形,一定要引出那些能夠代表或證明“辨認”的那些行為,比如“找出”“命名”“歸類”“配對”——而如果將這些活動直接轉換成要求學生完成的事,就可以得到一系列與目標高度一致的評價任務。表1是依據目標確定的評價任務樣例。

四、基于“教—學—評”一致性的評價實施

設計好的與目標一致的評價,要在教學中有效實施,才能為“教—學—評”一致性的真正實現發揮關鍵作用。

(一)在教學過程中實施評價

從評價視角出發,所有的學生學業評價都應當適當地代表教學目標的要求,包括那些可能作為教學之后的孤立環節的中高考;但從教學的視角出發,“教—學—評”一致性就必須強調在教學過程中實施評價。

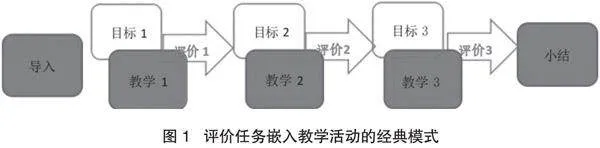

在教學過程中實施評價,就是要過程中隨時去把握教與學是否與目標一致,是否指向目標達成以及達成的情況如何。其中一種思路就是將評價嵌入教學過程。崔允漷教授建構的模型為評價“嵌入”提供了一個很有價值的框架(如圖1)[8],運用評價來收集學生學習信息并運用所收集的信息來支持下一步的教學。

但必須認識到,這只是評價“嵌入教學”的“經典模式”,而非唯一模式。關鍵原則在于評價必須在恰當的時候展開。以一課時為例,課時目標會被分解成更加具體的、可測量的目標,為實現這樣的目標,教師會設計一系列的教學環節,評價可以在每一個環節后展開,也可以在多個環節后展開。

在教學環節之間嵌入評價,的確是教學中實施評價的最常見做法。關鍵在于,為達成“教—學—評”一致性,評價必須服務于目標的達成,因此要應教學的需求來實施,用以支持教學決策。當需要作出教學決策,且這種決策需要學生學習信息支撐時,就需要實施評價。就此而言,評價不一定嵌于教學環節之間,也可能嵌入教學環節之中。在這種情況下,學生所應對的學習任務也就同時發揮了評價任務的作用,學習活動也就成了一種評價活動。不僅評價可以作為學習,學習也可以成為評價,從根本上形成“教—學—評”的一致。

(二)持續收集關于學習的可靠信息

在“教—學—評”一致性中,評價就是收集學生學習信息以支持接下來的教學決策的活動。教學即決策,教學過程的變動不居無法讓教師完全依賴于事先制定的教學方案按部就班地開展教學,教師需要依據學生的學習情況持續作出相應決策。持續的決策意味著教師持續地需要獲得決策的依據,也就需要持續地收集學生的學習信息,正是在這一意義上講,評價是持續地關注學生進步的信息流的創造。“持續”的另一層含義是“及時”,正如誰都不會使用一臺間隔半小時才能提供一次信息的導航儀,如果教學過程中不能及時獲得學生學習信息,那么教師就難以作出有效的教學決策。在當前情況下,一方面需要教師隨時保持對學生學習的高度關注,另一方面需要教師運用一些快速簡便的課堂評價技術。

現實中教師的確運用了一些手段來收集關于學習的信息,但收集的信息未必可靠。如果持續收集的信息不可靠,那么據此作出的教學決策也無所謂有效。比如,教師想確定學生在上一環節的目標達成情況來決定是否進入下一環節,于是叫了兩個舉手的學生來回答,他們回答得都很好。教師的確收集到了信息,但兩個學生的回答就能提供關于上一環節目標達成的可靠信息了嗎?顯然不能。在課堂提問情境中,隨機叫答、“應答卡”等技術都能更好地確保信息收集的可靠性。

(三)分析與運用評價信息

為了達成目標,“教—學—評”一致性中所強調的評價對教與學的促進作用并不是直接實現的,而是以教師和學生基于評價結果所采取的行動為中介而實現的。評價要能收集學生當前所在位置的信息,更重要的是,還要通過對學生當前所在位置與學生的目的地的比較,從而給予教師和學生下一步行動的指引。如果評價不用來指引下一步的行動方向,或者它提供了非常精準的指引而你根本不聽它的指引,那么它對最終到達目的地就沒有幫助。這就要求在收集到評價證據之后,正確充分地運用證據來支持改進最終指向目標的達成。

基于“教—學—評”一致性,評價結果涉及兩個重要的“用戶”,即教師和學生。教師評價學生的學習,旨在準確把握學生當前的學習情況,同時也是“評己所教”,發現自己教學中的成功之處和可能存在的問題,從中得出的信息應成為調整自己教學活動的依據,用以支持下一步的教學決策,比如“可不可以進入下一環節的教學”“哪些學生需要補充性教學”等。在教師運用評價結果的同時,也必須保證學生成為評價結果的“用戶”。事實上,從目標達成的角度講,學生應該是評價結果更重要更關鍵的“用戶”,畢竟教師教的調整改進最終還是需要學生的主體作用才能發揮作用。更多的反饋等于更好的結果,這要求教師將評價結果轉化成反饋,讓學生運用反饋信息進行下一步的學習決策——設定下一步的學習目標,制定下一步的行動方案,并采取改進行動。

參考文獻:

[1]劉恩山,盧群,張穎之.2010年高考生物試卷與課程標準一致性分析[J].基礎教育課程,2010(9):61-67.

[2]馮啟磊,王志國.初中數學課程標準與中考數學試卷的一致性研究[J].北京教育學院學報(自然科學版),2014,9(2):21-29.

[3]SADLER D R.Formative assessment and the design of instructional systems[J].Instructional science,1989,18(2):119-144.

[4]崔允漷,夏雪梅.“教-學-評一致性”:意義與含義[J].中小學管理,2013(1):4-6.

[5]崔允漷,雷浩.教-學-評一致性三因素理論模型的建構[J].華東師范大學學報(教育科學版),2015,33(4):15-22.

[6]吳晗清,高香迪.“教·學·評”一體化理念偏差與實踐困境及其超越[J].教育科學研究,2022(2):54-58+66.

[7]崔允漷.試論新課標對學習評價目標與路徑的建構[J].中國教育學刊,2022(7): 65-70+78.

[8]崔允漷.教-學-評一致性:深化課程教學改革之關鍵[J].中國基礎教育,2024(1):18-22.

[9]迪米奇,埃爾肯斯,等.有效評估188問[M].王少非,王煒辰,譯.南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2024:208-209.

[10]WEBB N L.Determining alignment of expectations and assessments in mathematics and science education[M].Madison,University of Wisconsin,National Institute for Science Education,1997:2.

[11]泰勒.課程與教學的基本原理[M].羅康,張閱,譯.北京:中國輕工業出版社,2014:113.

責任編輯:石萍

*本文系國家社會科學基金2023年度教育學一般課題“素養導向的教學評一體化實證研究”(BHA230143)的研究成果。

作者簡介:周文葉,華東師范大學課程與教學研究所副所長,教授,博士生導師,主要研究方向為課程開發與評價、教學改革與教師發展;王煒辰,華東師范大學課程與教學研究所博士研究生,主要研究方向為課程開發與評價。