城市公共藝術造物的材質與工藝分析

[摘 要]公共藝術作為城市文化建設中不可缺少的存在,對于精神文明建設和提高市民審美有著積極作用。公共藝術強烈的地域文化屬性,可以促進城市旅游經濟發展和文化交流,提升城市品位,傳播城市文化。打造人民群眾喜聞樂見的公共藝術需要在藝術形式和材質、工藝上做到和諧統一。

[關 鍵 詞]城市;公共藝術;設計語言;工藝

[中圖分類號]J526 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)27-0006-03

文獻著錄格式:包磊.城市公共藝術造物的材質與工藝分析:以作品《水月之環》為例[J].天工,2024(27):6-8.

近年來,我國城市建設迅速發展,與之相應的城市公共藝術也有所發展。如何塑造好城市文化形象?建設體現城市文化的公共藝術?本文將會以筆者設計的上海博物館東館公共藝術全球征集大賽參賽作品《水月之環》為具體案例進行探討。

一、公共藝術與城市的關系

(一)公共藝術的研究范圍

“公共藝術”這個概念是在20世紀90年代引入我國的,以城市雕塑和壁畫為主要形式,符合我國新興城市建設和發展的需要。但公共藝術的內涵并不只是簡單的城市裝飾物,也不只是共同的文化認知概念,更是一種流行于當下的文化現象。城市公共藝術建設是為大眾服務的,是為滿足大眾的審美需求的,是用來引導大眾、具有文化屬性的公共藝術品。公共藝術的出現,連接了大眾與藝術、藝術與城市、生活與藝術,是對城市生活的新解讀。

(二)公共藝術在城市發展中的作用

好的公共藝術是城市的一張名片,能在裝飾城市門面、讓人賞心悅目的同時給人傳遞積極的社會價值。但如果一座城市到處是廉價、毫無藝術價值的公共藝術,則這座城市給人的印象會大打折扣。一個城市的公共藝術發展水平或多或少地反映了這個城市的文化積淀與經濟水平。城市的工業化發展是為了更好地滿足人們的衣食住行,當這一切得到滿足后,人們對文化和精神世界的追求,便促使城市發展文化生活。城市的文化,是一座城市區別于另一座城市的地方,公共藝術作為城市文化的載體,必然要反映城市文化生活,講述城市的故事。依靠公共藝術的建設,城市的具象符號進入人們心中,公共藝術成為傳播城市文化的重要載體,依靠這一載體,城市文化才有生命活力。設計師伊利爾·薩里寧說過:“讓我看看你的城市,我就能知道這個城市的居民在文化上追求什么。”當代的公共藝術是與人密不可分的藝術,它的存在是徹底為了人的審美而存在。當然,公共藝術除了傳播文化外,還能通過藝術的“公共性”構建人與社會的新關系,引發人們對文化的思考。

(三)上海博物館東館公共藝術征集的背景

上海博物館于1952年創建,藏品體系完整,門類齊全,是有著“包羅中國古代藝術萬象”稱譽的國內頂級藝術博物館。2015年,上海市委、市政府做出在浦東建設上海博物館東館的決策。其建設用地面積約4.6萬平方米,總面積約為11.32萬平方米,地上6層、地下2層。2017年9月27日,上海博物館東館項目在浦東花木10號地塊正式開啟。2020年12月31日,上海博物館東館新建項目順利實現主體鋼結構封頂,目前已對外開放。

此次公共藝術全球征集作品需突出主題,且與場館氛圍相符合。以“人民城市人民建,人民城市為人民”作為創作指導,作品需詮釋上海博物館的歷史文脈、上海的傳統文化與現代文明。設計者當以“與博物館對話”為創作主旨,融合博物館的展示性與歷史文化,展現獨特的藝術創意,使作品具有豐富的藝術表現力。并在趣味性、創新性、互動性、可持續性、安全性與環保方面均有較好的表現,以體現公共藝術對美好現代城市生活的提升與促進作用。公共藝術的存在和發展是以體現科技發展、工藝進步、人與環境和諧共處為基本目標的,這種改變與發生不僅從當下開始,也會在未來繼續進行。

二、城市公共藝術的材質與工藝

(一)設計思路

上海是一座精致的城市,也是國際化的大都市,為上海博物館東館設計公共藝術需要結合歷史與未來,承載東西方文明,表現現代人的開放與包容。這種大體量的公共藝術設計須以簡約的設計理念為指導,遵循與環境和諧相處的設計原則。

《舊唐書·魏徵傳》中寫道:“夫以銅為鏡,可以正衣冠;以史為鏡,可以知興替;以人為鏡,可以明得失。”其中“以史為鏡”指的是歷史上的成敗得失可作為借鑒。歷史像一面鏡子,史書不光由文字書寫,文物也是一個個鮮活的具體存在。唐代詩人杜甫在《戲為六絕句·其二》中寫道:“爾曹身與名俱滅,不廢江河萬古流。”明代才子楊慎也在《臨江仙》中寫道:“滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。”他們都把歷史比喻成了流水,歷史事件與歷史英雄像流水一樣總會消逝,但是文物卻遺留下來,證明時代的偉大與輝煌,這也是博物館存在的現實意義。博物館中的文物即歷史的注腳,代表了當時的生產力與科技發展水平,從它們身上可以讀懂歷史的詩情畫意與滄桑。我們雖然去博物館看的是人類過去的輝煌,但我們應該反思的是未來,即我們要給子孫后代留下什么有意義的物質載體。

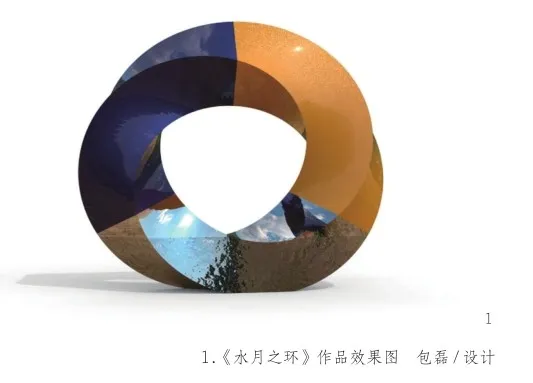

《水月之環》(見圖1)以流水、鏡子為創作源泉,以莫比烏斯環規律的經典幾何形體為基礎形體。整個形體分為深藍、金黃、鏡面不銹鋼三段,分別代表線性時間的過去、現在和未來,表現歷史的必然性、存在性和延續性。其中的金色與藍色代表月亮與水,表現歷史的悠然、浪漫、創造性和藝術性;鏡面不銹鋼則起到折射、中和兩種顏色的作用,并豐富了作品的顏色層次。鏡面不銹鋼部分輔以水波紋點綴,增加了作品的肌理對比,可以更好地體現整體質感。此作品以鏡形矗立,三段式結構既獨立又統一,形成往復的環形結構,像水一樣流動,仿佛繼續演繹著興衰交替的歷史。鏡面彩色不銹鋼材質反射性強烈,有機融入當地環境中,可與游客產生積極互動。

(二)公共藝術的形式與材質的統一

所有公共藝術品的制作都是離不開工藝的,尤其是現如今更為高度依賴科技與工藝,當然現代公共藝術品的品質與規模也達到了古人難以想象的高度。工藝的進步使藝術迅猛發展,古人難以想象的尺寸與質感在今天變得不再是遙不可及的事情。

鏡面不銹鋼是一種表面經過特殊處理,呈現出高光亮度和顯著反射性能的不銹鋼板。通常使用拋光或者其他加工方法對不銹鋼表面進行處理,以獲得鏡面效果,不銹鋼表面光潔,既具有較高的塑性、韌性和機械強度,也有較高的耐腐蝕性。作品材質為環保不銹鋼材質,采用鏡面電鍍工藝,符合環保要求,用充分的質感體現周圍環境,表現與自然環境的和諧統一。現如今,環保理念已深入人心,作為長期伴隨人們生活而存在的大型公共藝術作品,環保是最基本的要求。公共藝術品是公眾參與和認同的物質存在,與公眾在公共環境中交談與對話,以豐富城市文化,提升城市精神內涵。

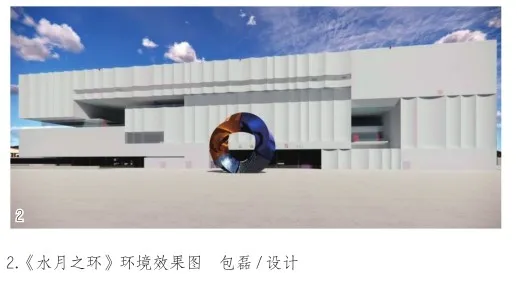

該作品造型簡潔優雅、沉穩大氣,顏色搭配具有高級感。作品形式與空間契合(見圖2),一方一圓,與場館主體建筑交相輝映,共同體現環境、公共建筑與人的和諧關系。

(三)公共藝術中的科技、審美與工藝

科技帶動藝術發展。彩色不銹鋼發明于20世紀70年代,廣泛應用于建材、汽車制造、化工、電子工業等領域,具有豐富多彩且經久不變的顏色以及金屬的強度與光澤。在抗高溫方面,彩色不銹鋼有較好的表現,其彩色涂層能經受住200℃的高溫。在耐鹽霧腐蝕方面,彩色不銹鋼甚至超越了原色不銹鋼,因此其較好的機械性能也更適應戶外復雜多變的環境。現如今的彩色不銹鋼板作為一種性能出色的優質材料,在有著較強的耐腐蝕性、強韌性的同時彩色面層經久不褪色、并且色澤會隨著光照角度不同產生變化,更加豐富了其本身的材料語言。作為公共藝術造物的材質,彩色不銹鋼的表現是十分優秀的。再附加電鍍工藝,更是增強了防銹性、耐磨性、美觀性。

《水月之環》應用最新的雕塑技術與工藝,并在藝術層面達到了和諧與平衡。公共藝術是“審美”與“工藝”的結合,二者缺一不可。公共藝術的美是設計的美,也是工藝的美,二者是密不可分、有機結合的,是平衡的、互為支撐的。工藝一定要與審美結合,與生活連接,表達思想。工藝之美是一種秩序之美,根據理性將“審美”規范化、秩序化,將“審美”具象化,化繁為簡,返璞歸真,讓簡單的形體留給人無盡的回味與思索。

如果沒有科技和工藝的進步,一些巨型雕塑和超大的地標式公共藝術作品就不會出現。所以藝術的發展和科技、工藝的進步是相互適應的。科學技術帶動了工藝的發展,同時和審美共同作用于公共藝術。

三、城市公共藝術的發展方向與趨勢

(一)公共藝術創作中藝術家審美與大眾審美的平衡

優秀的公共藝術離不開好的藝術家,無論是創作《云門》的卡普爾或是《媽媽(Mama)》的作者路易斯·布爾喬亞,他們都對生活有著深刻的認知,所以他們的創作帶著深刻的人文思考和社會洞察,也在強調公眾的參與性。但有些藝術家卻囿于自身的藝術理念,在此我們并不討論藝術上的高與低,作為架上藝術,每個藝術家都有自己的藝術理念和原則,但是公共藝術卻不一樣,公共藝術面對的是普通大眾,是藝術理念千差萬別的個體,他們的審美沒有辦法達到藝術家的高度,甚至對藝術充滿了不理解,但這就是公共藝術需要面對的現實情況。因此,公共藝術創作要做到藝術家審美和大眾審美的平衡。

(二)公共藝術的創新與可持續發展

公共藝術隨著城市建設興起,裝飾城市,代表城市文化,城市建設者應該重視公共藝術,扶持藝術家,支持其藝術創作。城市是不斷變化發展的,存在于城市中的公共藝術更需要不斷地推陳出新,滿足城市居民的社會生活需要,表現城市文化生活。

藝術該如何發展?這是一個令絕大多數藝術家都陷入沉思的問題。但毋庸置疑的是,公共藝術的發展一定要和城市發展相匹配,提高藝術傳播價值,強調文化屬性,突出“交互”,即影響是雙方的,改變也是同時發生,一方不再是單純的給予方,另一方也不是簡單的接受方。公共藝術是對藝術與生活的思考,是對媒介材質的把握,是對改變發生的融合,是對未知的探索。科技向前發展,科技手段在改善民生的同時,也為藝術家所用,有了先進的科技手段加持,藝術理念的普及似乎也在變得更加新奇,觀賞性也在不斷提高。如今,虛擬現實(VR)技術、增強現實(AR)技術、人工智能(AI)技術的普及更是革命性顛覆了人們的藝術創作,促使公共藝術進行劇烈的、更深層次的變革,也對人們的生活方式和城市生活產生了更大的影響。公共藝術對我們思考的持續性的影響從開始便沒有停止,況且公共藝術本身也是一種可持續的探索。在最簡單的形體上,可以蘊含最復雜的美,足夠的純粹可以體現至真的美。美與工藝的結合絕不是工藝的炫技,而是有機結合的,是恰如其分的。

公共藝術的概念引入我國的時間不長,我國的城市建設方興未艾,大量的城市建設需要與之匹配的公共藝術。城市不是簡單的水泥、鋼筋、混凝土的結合,而是我們生活的溫馨場所,是我們傳遞、表達情感的場合,公共藝術就是傳達藝術家對生活的理解和感受的載體。公共藝術的形式各式各樣,有復雜的、簡約的,有具象的、抽象的,應該依據城市發展需要,結合城市歷史進行規劃和選擇。公共藝術并不意味著要脫離生活本身,反而它的存在是為了更好地融入生活,它的藝術的純粹性和美感是為民眾而打造的,是提升城市生活的重要手段。

參考文獻:

[1]胡天君,景璟.公共藝術設施設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[2]王中.公共藝術概論[M].北京:北京大學出版社,2007.

[3]王一川.藝術公賞力:藝術公共性研究[M].北京:北京大學出版社,2016.

[4]柳宗悅.工藝文化[M].徐藝乙,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2006.

[5]柳宗悅.工藝之道[M].徐藝乙,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2011.

(編輯:王旭平)