面向美好生活的公園城市建設:理論探索與地方實踐

摘要:當前,公園城市建設已從增加公園綠地的單一建設方式轉向場景營造、活動置入、人文賦能等多元融合的發展目標,不斷實現人民對美好生活的向往。本文從廣闊的城市發展史中去探索和理解公園城市的建設意義,并從公園城市建設的理論內涵與特征,深入分析公園城市的建設路徑和發展模式,進一步揭示如何基于面向美好生活的愿景推動公園城市的建設理念不斷深入城市規劃建設當中。文章強調,公園城市建設是以綠色發展理念為引領的城市發展新模式,是堅持以人為本,以共建、共治、共享的方式構建經濟、政治、文化、社會、生態協調發展的現代城市,為推進我國公園城市建設提供理論參考和實踐啟示。

關鍵詞:公園城市;美好生活;生態文明;場景營造;新發展理念

【中圖分類號】 TU986.5 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2024.05.012

一、從城市公園建設到公園城市建設

城市是人類重要的空間創造和文明結晶。論及城市與人,亞里士多德的這句話被反復提起:“當多個村落聯結成一個完整的共同體,且大到足以或接近自給自足時,城邦就出現了。城邦源于(人們)生活的基本需求,為了美好生活而繼續存在。”(“When several villages are united in a single complete community, large enough to be nearly or quite self-sufficing, the state comes into existence, originating in the bare needs of life, and continuing in existence for the sake of a good life.”)[1]換言之,城市的規劃建設從物質空間開始,始終指向服務于人的更好生活。

現代城市規劃的誕生與公園的建設密切相關。19世紀30 年代霍亂在英國肆虐,英國皇家委員會提交的病因調查報告指出,城市人居環境惡劣,公共衛生狀況極差,需要進行大規模的公共空間建設。據此報告,1835年英國議會通過法令允許建造公園作為居民的鍛煉和休閑娛樂場所。到了1850年,Garden City(花園城市)這個概念就已在新西蘭和美國廣泛使用[2]。1859年,“景觀設計之父”奧姆斯特德(Frederick Law Olmsted)與其搭檔卡爾弗特·沃克斯(Calvert Vaux)在紐約曼哈頓核心地區設計建造了長約4千米、寬0.8千米的紐約中央公園,繼而在美國掀起了城市公園運動(the Park Movement)。在這一輪的城市公園運動中,公園被設想為社會改革和平權的工具,是促進人與人親密、人與自然和諧的理想公共領域。1870年,奧姆斯特德在美國社會科學協會會議上做了題為《公園與城市擴展》(“Public Parks and the Enlargement of Towns”)的演講,提出城市的主要公園(main garden)應該成為城市的中心,通過主干道連接城市建成區與規劃中的新區。他強調公園對于生活在繁忙都市中的人們的重要性,并提出了一個反問:“誰能衡量(公園)這類休憩設施對于在大城市中過度勞累、深感束縛的一代又一代人們的價值呢?”(……who can measure the value, generation after generation, of such provisions for recreation to the over-wrought, much-confined people of the great town that is to be?)[3]。

1890年,為解決工業革命帶來的人口急劇集中、交通擁堵、城市污染、疾病橫行、城市無序擴張等 “城市病”問題,從美國回到英國的埃比尼澤·霍華德(Ebenezer Howard)出版了《明日:一條通往真正改革的和平道路》(To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform,后更名為《明日的田園城市》(Garden Cities of To-Morrow),提出能結合城市和鄉村最佳特征的田園城市(Garden City)規劃模式和城市發展理念,掀起了田園城市運動(the Garden-City Movement)。這一運動標志著現代城市規劃的誕生,也奠定了“為人們健康地生活和工作而規劃”[4]的現代城市規劃建設總基調。20世紀以來,“光輝城市”、森林城市、“仿生城市”、生態城市等相關理論構想相繼涌現。

作為一種公共空間,公園在中國的歷史可以追溯至古代開放或半開放的古典園林,尤其是隋唐以來基于自然山水而修建的公共亭臺樓閣、寺觀園林和與宗祠相結合的郊野園林。但與不對外開放的皇家園林、衙署園林、私家園林相比較,我國古代公共園林的規模不大、數量不多。這類古典園林主要強調藝術性和觀賞性,主要服務于特定人群的游憩,未廣泛融入普通民眾的生活,更不具備現代公園的民主意涵。

從近現代意義的城市公園建設到公園城市建設,中國僅走過不到兩百年。在中國近代城市早期營造的首批公園中,1861年始建、1865年建成開放的澳門加思欄花園歷經160多年滄桑依然保持原貌風格,南歐風格的花園展現了當時西方文化的強勢輸入。鴉片戰爭后,帝國主義國家利用不平等條約在中國建立租界、建造租界“公園”,且長期不準中國人進入,如上海租界的“公家花園”(又稱外灘公園,現黃浦公園,建于1868年)、天津租界的英國公園(現解放公園,建于1887年)。與此同時,公園作為新興的西方文明裝置開始被中國知識分子重視及接受。首批由中國人自建、對中國人開放的城市公園出現,例如左宗棠在甘肅修建的酒泉公園(現泉湖公園,建于1879年)、齊齊哈爾的倉西公園(現龍沙公園,建于1904年),無錫的城中公園(建于1906年),成都的少城公園(現成都市人民公園,建于1910年)等。

公園的出現表明中國城市社會已產生了適應現代公共社會生活的新空間領域。20世紀初,晚清政府擬進行地方管理的改革,各地紛紛成立城市自治研究的民間社團。1908年,張樹枬在《廣東自治研究錄》(第1期)中發表《設立羊城會私議》一文,建議建立地方自治機構負責廣州的“市政”,其中公園建設為市政的職責,并提出將寺廟公地改建為公園:“至于公園亦市會所宜設立。全市至少需有四五所以上。……之內空氣惡濁,有公園為之游息,泉石滌其胸襟,花鳥慰其勞頓,古稱文王之囿與民同樂,即今日公園之權興。唯羊城壤地偏小,隙地殊鮮,獨寺廟公地,各處多有。然辟為公園無事大興土木,但因其舊址,去其垣,多植樹木,使其具幽勝之趣已足。……日本公園多如此者。”[5]辛亥革命后,廣州、南京、北京、漢口、昆明、長沙、廈門等城市出現了一批公園,中國進入自主建設城市公園的第一個較快發展時期。

在中國,最早提出將公園/花園與城市規劃建設融為一體的是孫中山先生。1918年,孫中山在《建國方略》中提出將廣州建成“花園都市”的構想:“廣州附近景物,特為美麗動人,若以建一花園都市,加以悅目之林囿,真可謂理想之位置也。……夫自然之原素有三:深水、高山與廣大之平地也。此所以利便其為工商業中心,又以供給美景以娛居人也。珠江北岸美麗之陵谷,可以經營之以為理想的避寒地,而高嶺之巔又可利用之以為避暑地也。”[6]在孫中山的倡議下,廣州傳統中軸線上的廣東巡撫府辟為綜合性公園,1921年建成開放,定名為“市立第一公園”,后又稱“中央公園”。孫中山一生有六分之一的時間在海外生活工作,對歐美的公園城市建設有頗深的認識。然而在當時的歷史條件下,孫中山先生的花園都市規劃藍圖和建設構想未能實現,也沒有獲得廣泛推廣。在這一時期,我國城市公園的建設往往出于政府官員或地方賢達對西式文明的心摹手追,公園綠地在少數重點城市中作為點狀空間分布,不成系統,更談不上全面普及和城園融合。

中華人民共和國成立后,尤其在實行計劃經濟的時期,中國的城市規劃深受蘇聯模式的影響。在這一時期大批縣城改設為城市,城市規劃重點在于服務生產建設,強調土地的功能分區、道路建設和市政設施等基礎城市設施的建設。在這一背景下,城市公園建設被納入省會等主要城市的規劃,其數量和種類逐漸增加;公園建設確立了以服務人民群眾為核心的主導方針,并在一定程度上得到了實施和推廣。然而,由于當時城市的功能定位主要是工業生產等原因,對于生態環境和居住生活空間的規劃考慮不足,導致城市公園系統未能充分發揮其在推動城市空間發展中的作用。

改革開放以來,城市化建設步入快車道,城市數量快速增加(截至2023年末,中國城市從1978年末的193個增加到694個),城市公園的發展也與快速城市化同步(從1981年到2022年,中國的公園面積增長了約44.87倍①),經歷了穩步提升階段、快速增長階段和高質量發展階段。在穩步提升階段(1979—1999年),城市公園建設強調系統性和服務普及性,以滿足廣大人民群眾的需求為重點,其建設密度與城市人口集聚度有很強的關聯性。在快速增長階段(2000—2011年),城市公園建設深受重視,尤其在城市經營理念和土地財政的影響下,公園建設由于能有效帶動周邊土地升值而成為驅動城市新區發展的一個重要手段,但是公園和城市的規劃建設尚未完全實現融合發展。在高質量發展階段(2012年至今),中國城市以新發展理念為指引,將塑造公園形態與優化城市空間布局、厚植生態本底、提升宜居宜業宜游品質、健全社會治理體系等城市轉型發展的系統解決方案緊密結合起來,正式從城市公園建設轉入公園城市建設。這一轉折的關鍵性標志是2018年習近平總書記考察調研成都時正式提出“公園城市”的全新理念和城市發展新范式。

習近平總書記高度重視城市工作,多次作出重要指示批示,強調城市建設要以自然為美,把好山好水好風光融入城市,要求城市工作要把創造優良人居環境作為中心目標,把城市建設成為人與人、人與自然和諧共處的美麗家園②。2018年2月,習近平總書記考察調研成都時正式提出“公園城市”的建設理念,強調天府新區一定要規劃好建設好,特別是要突出公園城市特點,把生態價值考慮進去,努力打造新的增長極,建設內陸開放經濟高地③。2018年4月,習近平總書記參加首都義務植樹活動時,再次強調:“一個城市的預期就是整個城市就是一個大公園,老百姓走出來就像在自己家里的花園一樣”④。從城市公園建設到公園城市建設的簡史可以看出,公園城市絕不僅僅是單個“城市公園”的建設,而是中國式現代化城市發展道路探索的重要理論成果[7]。隨著我國城市化發展轉向全面提升質量的新階段,公園城市的建設理念不斷深入城市規劃建設當中,成為中國式現代化的生動實踐。公園城市建設成為新發展理念的城市表達和習近平生態文明思想的城市實踐,其不僅與蘊含習近平生態文明思想精華的“兩山論”一脈相承,體現了我國推進城市化發展模式和路徑轉變的理論創新和實踐探索,更是對城市規劃如何不斷滿足人民日益增長的美好生活需要這一新時代命題給出了具體回應[8]。本文從人的角度出發,通過分析公園城市建設的理論內涵和特征,探討公園城市的建設路徑和發展模式,揭示如何基于面向美好生活的愿景推進廣州公園城市建設,以期為推進我國公園城市建設提供理論參考和實踐啟示。

二、公園城市理論研究現狀與趨勢

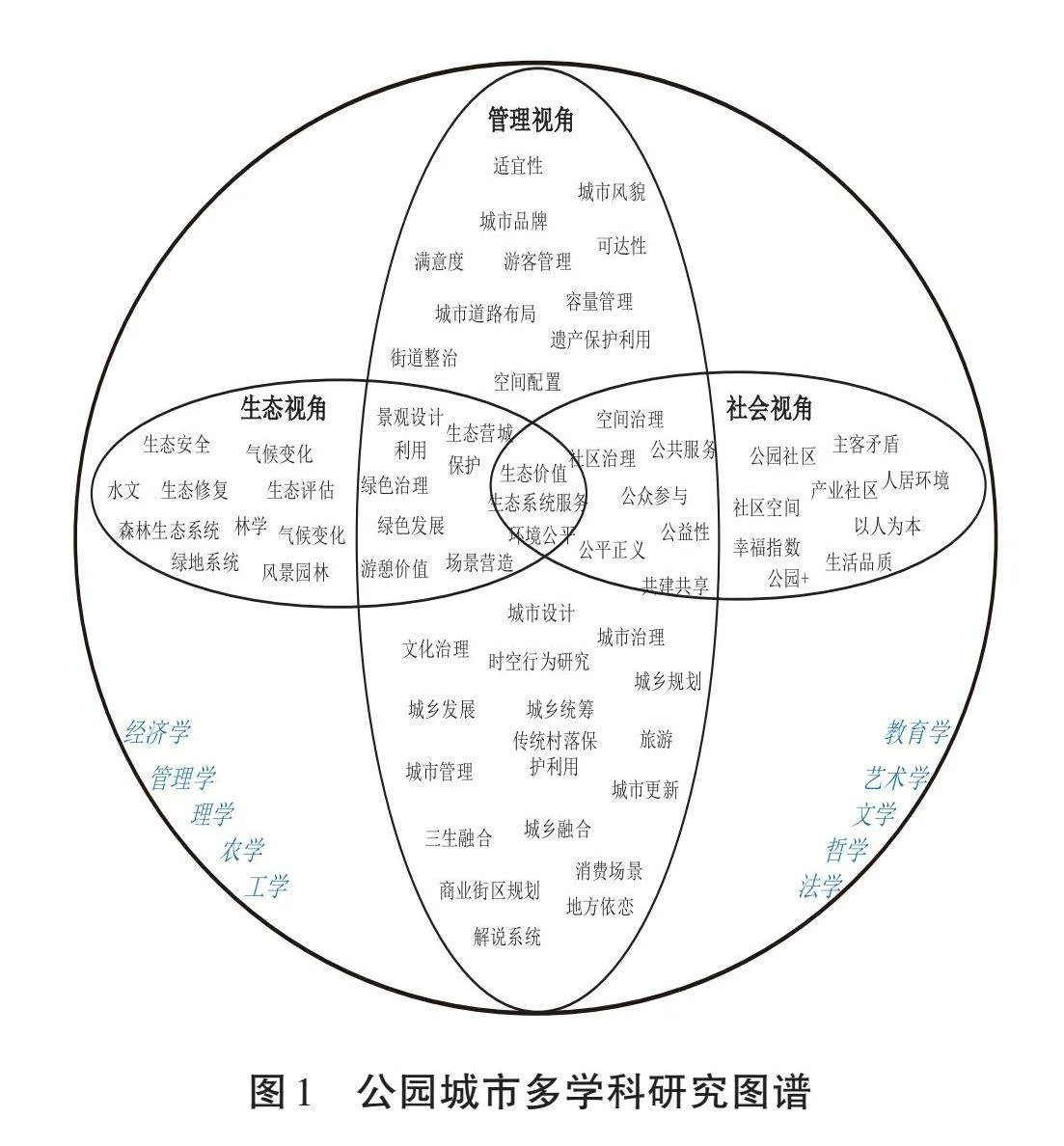

當前,關于公園城市理論構建的研究受到不同學科的廣泛關注,對公園城市的內涵闡釋和建設路徑呈現多重理論視角。從研究視角來看,現有關于公園城市的研究主要有生態視角、管理視角和社會視角,涉及哲學、經濟學、管理學、法學、教育學等諸多學科(圖1)。不同視角闡釋了公園城市多種不同的內涵,體現了公園城市理論建設和實踐路徑的差異性和多樣性。

基于生態視角的研究將公園城市看作一個綠地系統甚至城市生態系統,重點探討宏觀氣候、水文、人類活動等對公園城市產生的影響以及生態價值、游憩價值、生態安全、生態修復等話題。生態視角的公園城市建設強調如何發展公園城市以彰顯其生態價值和游憩功能。例如張永益和黃奕輝對城市濱水公園微氣候效應的影響因素進行梳理,從而為濱水公園發揮生態價值提供參考[9]。徐寧等提出發展生態網絡與公共空間的耦合系統,打造公園城市綜合性景觀[10]。朱勇等基于公園生態價值曲線提出三大價值轉化路徑,為公園多元價值轉化提供借鑒[11]。譚林等對公園城市生態價值轉化內涵進行剖析,探究了生態價值轉化的作用機理,基于此提出了生態價值轉化路徑[12]。

基于管理視角的研究將公園城市理解為城市公共空間或綜合人居環境,主要研究公園城市的規劃設計、開發管理、公園治理、游客(容量)管理、游客時空行為、可達性、利用率等議題。管理視角的公園城市建設注重如何發展公園城市以及如何利用公園城市滿足城市及其居民的多重需求。例如白驊等基于公園城市理念對城市型綠道布局的適宜性進行評價研究,為建設綠色共享的城市型綠道提供了借鑒[13]。卞媛媛通過對街道綠視率及街道活力水平的量化,評估城市綠色空間的服務水平,為公園城市綠地布局提供支撐[14]。徐振等通過對南京住宅到綜合公園的步行范圍的測度,探究公園服務的效能,為公園城市的設施可達性評估提供了依據[15];馮昕玥和林敏慧通過問卷調查對游客屬性、身體活動水平與公園活動場地之間的關系進行探究,為城市公園提升游客參與度提供了參考[16]。

基于社會視角的研究將公園城市作為城市社會系統或社會空間,重點分析公園城市的公眾參與、社會利用、空間正義、主客矛盾、公共服務和社會治理等話題。社會視角的公園城市建設強調民眾參與,強調公共性和公平正義,重視如何讓居民參與公園城市開發和利用以及公園城市對社會和居民的影響。例如孫秀鋒等基于城市發展范式提出打造公眾健康導向的人居環境[17];曾宇航和劉洋以公園為著力點探討了政府在公共空間治理中的作用[18];楊麗娟和楊培峰基于空間正義主旨思想構建了主客體結合的城市公園公平性研究框架和基于“社會—空間—時間”的城市公園公平性評價方法,為公園城市公平性實踐提供借鑒[19];范俊芳和文友華借鑒溫哥華公眾參與的公園管理機制,提出公眾應如何參與公園城市建設[20]。

總體而言,以上研究主要從城市公園的空間建設現狀和生態價值入手,通過分析不同城市在公園城市建設過程中遇到的現實問題,提出相應的解決方案,并在此基礎上探索公園城市的理論發展和建設路徑,體現了實踐對理論構建的深化和發展。而在公園城市建設的具體探索實踐中,不同城市采取不同的策略:有的專注于公園綠地等物質空間的拓展,有的強調對現有城市空間的規劃和利用,有的重視場景營造和活動置入,這些實踐展示了公園城市建設的多維視角。本文從整合跨學科的研究視角,結合地方具體實踐,提出構建以人為中心的公園城市建設理論框架和實施路徑,從而為公園城市建設實踐提供理論指導,推動公園城市建設理論創新。

三、不同類型公園城市

建設理論與實踐模式

(一)生態資源稟賦與社會經濟條件是踐行公園城市理念的關鍵因素

在現有公園城市發展模式的研究中,社會經濟條件與生態資源稟賦被普遍認為是影響公園城市建設的兩個核心因素[21]。韓若楠等學者指出,公園城市建設是新時期推動社會經濟和人居生態環境協調發展的一種新模式,認為良好的生態稟賦是構建公園城市的關鍵指標之一;同時,城市的社會經濟發展階段、水平和規模也對公園城市建設路徑產生重要影響[22]。以生態稟賦為基礎的公園城市建設,其重點在于促進生態價值轉化[23],即從“以景觀為中心”向“以人民為中心”轉變,這一轉變需要城市經濟、人文等系統要素支持才能實現[24]。換言之,社會經濟條件與生態資源稟賦的差異導致公園城市建設理念的實踐路徑各有不同[25],因此,各城市需要根據不同的“人、城、境、業”形態、規模和結構,借自然之勢,辯證、統籌地建設公園城市[26]。

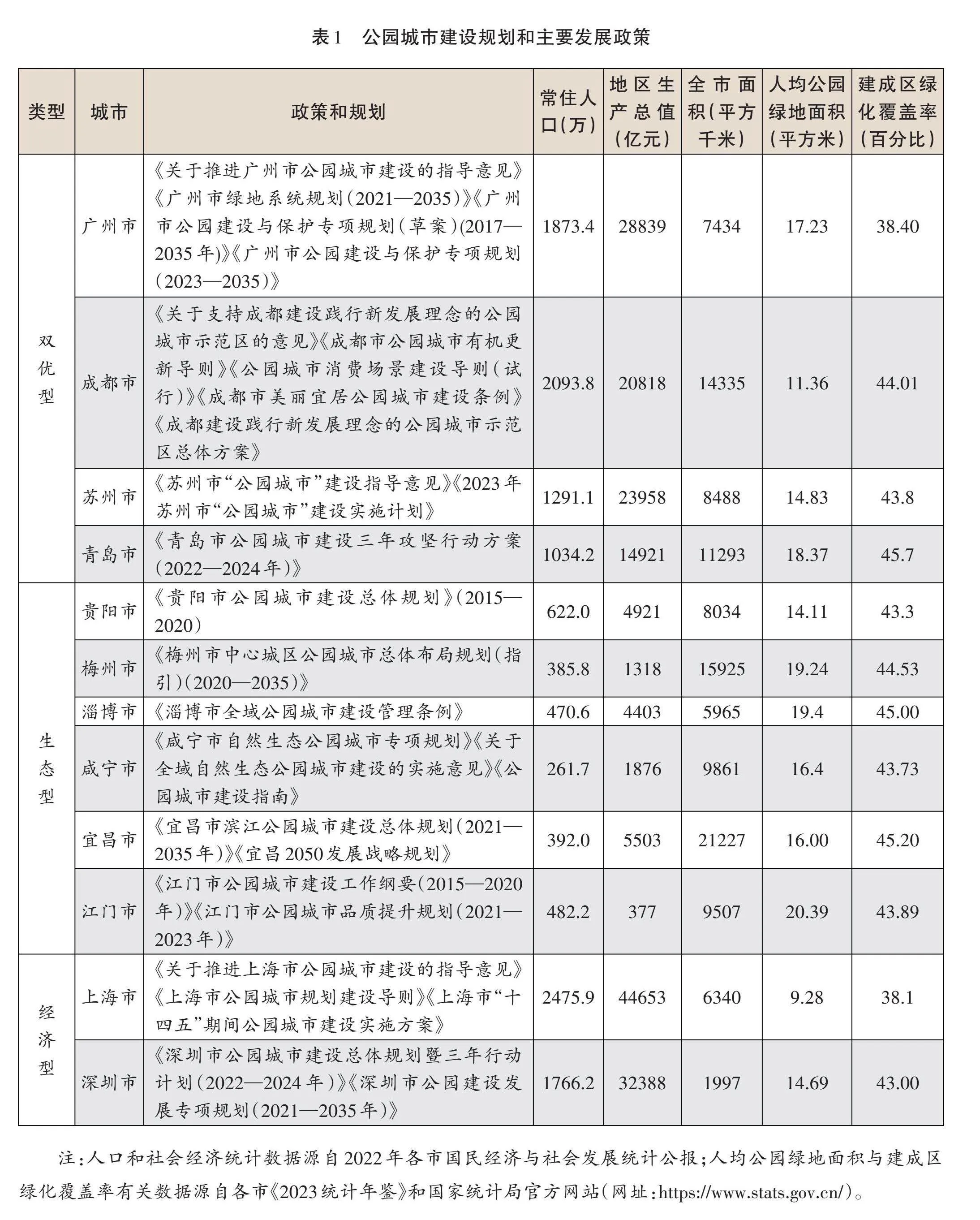

在評估城市的生態資源稟賦時,城市面積、人均公園綠地面積、建成區綠化覆蓋均是重要的衡量指標。《中國統計年鑒2022》數據顯示,2021年中國人均公園綠地面積為14.9平方米,全國建成區綠化覆蓋率為42.4%。⑤一般來說,城市公園綠地面積需要與城市人口需求和社會經濟條件相匹配,但由于土地資源有限,許多特大城市或超大城市無法無限制地擴大公園綠地面積。據此,本文綜合考量城市規模、城市人口、人均公園綠地面積和建成區覆蓋率等因素,將城市劃分為“雙優型”“生態型”和“經濟型”三類(表1)。其中,“雙優型”城市的人均生態資源稟賦和社會經濟條件都較為優越,如廣州、成都、青島等;“生態型”城市則是社會經濟條件稍弱但人均生態稟賦較好,如貴陽、梅州、淄博、咸寧、宜昌、江門等;“經濟型”城市的社會經濟條件優越,但人均生態資源稟賦有限的,如上海和深圳。

為進一步闡明不同類型城市踐行公園城市理念的路徑差異,本文從“雙優型”“經濟型”和“生態型”三種城市類型中分別選取成都、深圳和江門作為研究代表。

1.江門公園城市建設實踐

江門作為粵港澳大灣區與粵西乃至大西南連接的重要交通樞紐,具有獨特的區位優勢和良好的生態資源優勢,先后獲得國家森林城市、國家園林城市、中國優秀旅游城市等榮譽稱號。作為典型的“生態型”城市,2015年,江門市政府辦公室印發《江門市公園城市建設工作綱要(2015—2020年)》,在全國率先提出建設“公園城市”⑥。但這一建設目標主要是為了響應廣東省委、省政府提出的關于在珠三角地區建設全國首個國家森林城市群的戰略部署,并啟動創建國家森林城市工作,與當前所強調的公園城市理念大有不同。其主要做法是:統籌利用山、水、林、田、湖等自然要素,在不改變原有生產生活方式、土地性質、主要用途以及保證水體安全的前提下,適當增加配套設施,實施公園化戰略,推進大地園林化,城市建公園,公園建城市,構建具有僑鄉特色的市域公園體系,讓豐富的自然生態資源轉化為人們“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”的公共設施。

為進一步實現江門公園城市建設目標,江門先后出臺了《江門市各級(類)公園建設標準指引》《江門市公園城市品質提升規劃(2021—2023年)》等一系列政策規劃,對城市開發邊界內的綜合公園、社區公園、專類公園、游園進行升級改造,不斷完善江門綠地體系,提升公園園林景觀與服務品質。近十年來,江門市域公園體系建設取得豐碩成果,綜合性公園由25個增至41個,社區公園、“口袋公園”等中小型公園由440個增至1751個,城市人均公園綠地面積由17.2平方米增至20.17平方米,公園綠地服務半徑覆蓋率85.26%,基本實現出門“300米見綠,500米見園”的愿景目標⑦。

2.成都公園城市建設實踐

得益于得天獨厚的生態資源稟賦及優越的社會經濟條件,在新發展理念的指導下,成都成為我國公園城市建設的先行者,曾先后獲得國家森林城市、中國最佳旅游城市、美麗山水城市等榮譽稱號,并被英國植物學家歐內斯特 亨利 威爾遜(Ernest Henry Wilson)譽為“中國西部花園”。作為“雙優型”城市,成都充分考慮城市生態價值和社會經濟條件,著力創造宜居美好生活、增進公園城市民生福祉,著力營造宜業優良環境、激發公園城市經濟活力,著力健全現代治理體系、增強公園城市治理效能,為實現中國式現代化提供成都范例⑧。具體來說,一是實現城市發展方式新變革。成都先后制定《關于支持成都建設踐行新發展理念的公園城市示范區的意見》《成都市公園城市有機更新導則》《成都市美麗宜居公園城市建設條例》《成都建設踐行新發展理念的公園城市示范區總體方案》等政策規劃,以場景營造助力城市產業升級、品質提升和能級躍升。重點培育“生態、生產、生活、新經濟、新消費”五大核心場景,其間植入生態體驗、文化創意、生活美學、體育運動、商務展覽等業態,新消費場景不斷涌現,創業力量不斷聚集,去公園休閑、運動、消費,成為成都人新的生活風尚;不斷完善創新賦能、空間賦能、生態賦能、開放賦能、治理賦能的新動力體系,為公園城市建設提供動力引擎。二是促進城市發展格局與綠色生態交織相融。以重點打造天府新區為全國性示范引領的公園城市為抓手,大力實施通風廊道管控、全域森林化、流域生態修復、特色地形保護四大工程,將沿道路布局轉變為沿河、沿湖、沿綠布局,形成顯山露水的城市天際線;按照“可進入、可參與、景觀化、景區化”的原則,建立高標準的公園綠道體系,實現公園綠地的生態價值轉換。 目前,天府綠道體系已建成5188千米,建成“回家的路(上班的路)”社區綠道2134條,環城生態公園10千米一級綠道全環貫通,綠道與公園顯現成網之勢⑨。

3. 深圳公園城市建設實踐

深圳地處南海之濱,其獨特的區位和自然條件造就了山海城相依、半城半綠的山水格局。從現有生態資源稟賦和社會經濟條件來看,深圳居住人口密度高、人均綠地資源少、社會經濟條件較優越,屬于典型的“經濟型”城市。面對綠色生態資源分布不均、城市空間增量受限、公共空間品質未能充分滿足城市居民實際需求等問題,2012年,深圳制定了《深圳市公園建設發展規劃(2012—2020)》。在該規劃的指引下,2017年,深圳公園總數達942個,建成面積達219.68平方千米;2019年,深圳提前完成建設1090個公園的“千園之城”目標,建成面積達310.85平方千米⑩。

2022年,深圳制定《深圳市公園建設發展專項規劃(2021—2035)》《深圳市公園城市建設總體規劃暨三年行動計劃(2022—2024年)》等文件,在現有公園綠地和公共空間的基礎上,提出建設“山、海、城、園”有機融合、全民共享共惠、充滿活力的全域公園城市,探索從“千園之城”邁向“一園之城”的公園城市建設路徑。相比起“雙優型”城市成都,深圳公園城市建設路徑基于其“經濟型”城市發展特點,主要強調兩個方面:一是從快速增量轉向全域統籌。深圳通過實施“山海連城”計劃,營造“連生態、連生活、連生產、連生趣”的生態游憩網絡,不僅提高現有公園綠地的公共空間效能,而且對城市其他空間進行“公園化”改造,重點結合市政設施、學校、商業、辦公等空間推進“類公園”建設,提升公園服務覆蓋率。二是更加注重綠色價值增益。深圳持續探索創新場景營造以及生態價值轉化路徑,如由政府主管、企業參與,廣泛動員社會力量,打造創新街區非正式交流空間、開放空間,吸引和集聚知識型工作者[27];打造人文趣城,增強城市人文科創體驗,為城市文化產業、新型消費產業、科技創新產業等產業集聚提供更豐富的場景,助力城市經濟綠色轉型。

(二)小結

從上述三個不同類型城市的建設實踐可以看出公園城市建設路徑的多樣化。“雙優型”城市成都以市場化商業邏輯進行場景營造,注重生態價值轉化應用,將生產和生活納入公園城市建設體系。“生態型”城市江門充分利用自身優越的生態資源稟賦,構建具有僑鄉特色的市域公園體系。深圳基于其“經濟型”城市的發展特點,強調從快速增量轉向全域統籌以及注重綠色價值增益,不斷提高現有公園綠地等公共空間效能、滿足城市發展和人們日益增長的生活需求。這些建設實踐體現了我國在推動城市發展模式和路徑轉變中的創新與探索,并為深化和發展面向美好生活的公園城市建設理論奠定了良好的基礎。

四、面向美好生活的公園城市理論

(一)面向美好生活的公園城市理論與內涵

一直以來,人們都有向往山水田園、追求“世外桃源”的生活愿景,這一愿景目標在城市建設中主要表現為造園置山水于城中,通過精心規劃和設計提升城市空間品質。這種人與自然和諧共處的生活哲學深刻影響中國人的城市發展觀。在公園城市的內涵研究中,許多學者都強調了“美好生活”“生態文明”“人與自然和諧”“以人文為本”“人本主義”等特征,如張云路等認為公園城市建設是習近平生態文明思想的生動實踐,從價值觀念培養、操作體系構建、空間體系完善、評價標準制定、傳統文化傳承和反饋機制協調等六個方面提出公園城市建設路徑[28]。史云貴和劉晴認為公園城市是以生態文明為引領、以綠色為基礎的城市治理新模式[29]。吳巖等認為,公園城市是新時代城鄉人居環境建設的新理念和理想城市建構的新模式[30]。葉潔楠等指出,公園城市是習近平生態文明思想在我國城市建設領域的具體體現,是全域公園化的城市生活空間[31]。事實上,公園城市建設理念是在我國社會的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾的背景下提出,源于新時代人們對美好生活的思考和期盼。而人們對美好生活的需求具有多樣性,包括物質層面和精神層面,這就要求城市發展要滿足人民全要素、多領域的需要,打造生產、生活、生態有機融合的公園城市[32]。面向美好生活的公園城市應該包括哪些內容?不同學者對此有不同的理解。范玉仙和張翊從生活內容、生活狀態和生活方式三個方面提出了人類美好生活的樣態[33]。崔聰從歷史、理論和現實三個層面探究中國式現代化的美好生活[34];楊仁忠和李宗省從經濟、政治、文化、社會、生態五個方面分別對美好生活進行界定,提出“美好生活”就是從各個方面系統謀劃、統籌推進,不斷實現人民日臻完善的生活目標[35]。從現有研究可以看出,美好生活的建設目標不是單個發展目標的追求,而是多維目標的集合體,是一種高質量、高層次、可期待、可持續的生活狀態。和諧共生、品質生活、綠色發展、文化傳承、現代治理這五個領域是公園城市建設的評價標準,彰顯自然與人文、經濟與社會的全面協調發展。

在不同的發展時期,我國根據城市不同發展階段的社會經濟條件和人民群眾的生活需求,提出了山水城市、園林城市、生態城市、國家森林城市、海綿城市等不同城市發展理念,這些理念和當前公園城市建設理念既有聯系又有區別(表2)。

(二)面向美好生活的公園城市理論研究框架

公園城市建設強調生態文明,重視以人為本,目的是不斷滿足人們對美好生活的追求和向往。在公園城市建設理論中,公園城市價值內涵、類型特征、形態功能和指標體系是當前研究的重點,主要回答“公園城市是什么”的問題。 其中,關于“人”的研究極為關鍵,直接影響對公園城市內涵的把握和建設實踐,決定了政府、企業和社會在公園城市建設中的地位和作用,需要重點回答“我們需要建設怎樣的公園城市”的問題。有關“城市”的研究探討不同城市基于自身社會經濟條件、生態資源稟賦,確定城市發展的目標、路徑和模式,推動城市的可持續發展,需要重點回答“如何建設公園城市”的問題。有關“政府和企業”的研究旨在分析政府如何通過制定法律法規政策,企業和社會公眾參與配合,如何共同推動城市規劃設計、技術創新、文化賦能等方面的發展,需要重點回答“如何推動公園城市建設”的問題。有關“影響”的研究主要評估公園城市建設對城市、社會、群體和個人多尺度、多層面的影響,需要重點回答“公園城市建設影響”的問題。綜上所述,本文認為,公園城市理論建設的核心在于“人”,從人的角度出發,以人民共建、共治、共享的方式,構建經濟、政治、文化、社會、生態協調發展的新型城市發展模式,進一步提出面向美好生活的公園城市建設的研究框架(圖2)。

五、面向美好生活的

廣州公園城市建設與構想

1917年到1919年,孫中山先生在《建國方略》中構想了中國建設的宏偉藍圖,其中包括廣州建設花園都市,“以利便其為工商業中心,又以供給美景以娛居人”“改良廣州為一世界港口”“大制造中心之繁盛都會”。習近平總書記在紀念孫中山先生誕辰150周年大會上指出,孫中山先生擘畫的這個藍圖,在舊中國的政治經濟社會條件下是難以實現的。今天,在中國共產黨領導下,在全國各族人民頑強奮斗下,孫中山先生當年描繪的這個藍圖早已實現,中國人民創造的許多成就遠遠超出了孫中山先生的設想。[36]

進入新時代,廣州在城市建設上既傳承孫中山先生“花園都市”的精髓,強調生態、生活和生產統一,又結合了現代城市發展的新要求新形態,推動建設體現國際視野和廣州特點的公園城市,探索開拓具有中國特色的新型城市化發展道路。2023年1月,廣州市出臺了《關于推進廣州市公園城市建設的指導意見》,強調堅持以人民為中心,提出“加強高水平治理、推動高質量發展、創造高品質生活,加快構建公園城市,厚植美麗廣州生態底色,滿足人民日益增長的美好生活需要”的指導思想,力求“推動建設體現國際視野和廣州特點的公園城市,助力廣州建成具有經典魅力和時代活力的國際大都市,實現老城市新活力和‘四個出新出彩’,建設人與自然和諧共生的美麗廣州”。2024年9月,《廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)》獲國務院批復,“美麗宜居花城、活力全球城市”的空間戰略藍圖與公園城市建設一起,共同構成了廣州城市中長期發展愿景。

(一)廣州公園城市建設的基礎與實踐

從公元前214年建城到中華人民共和國成立,廣州城市單中心格局延續兩千年未變,城市中心一直在北京路附近,高峰期全市公園有13個左右。計劃經濟時期,工業生產服務主導城市規劃,廣州呈現出以傳統城區為中心、以“新村”建設和工業組團為單位沿珠江蔓延的特征,模仿蘇聯體系及指標配套公共綠地,建成區公園數量倍增,且出現大規模的城市公園。自改革開放以來,廣州從“云山珠水”邁向“山水城田海”,空間規劃漸次演變拉開城市骨架,為廣州一輪又一輪的發展提供了充足的戰略空間,而公園建設則緊緊跟隨規劃步伐,融入、驅動城市的發展。

在公園建設穩步提升階段(1979—1999年),廣州市相繼提出 “建設花城”(1981年)、“三年美化廣州城”(1985年)、“四年消滅荒山、八年綠化廣州”(1985年)、“將廣州建設成為具有嶺南特色的花園式城市”(1995年)、“創建國家園林城市”(1997年)、“一年一小變,三年一中變,2010年一大變”(1998年)等目標,高度重視園林和森林綠地的生態功能與市民游憩生活相結合,從復建“文革”期間被破壞的公園綠地開始,立足花城文化本底,融合中外造園藝術,重建城市公園綠地體系。

在公園建設快速增長階段(2000—2011年),廣州結合賽事盛會和城市創優活動,將公園綠地建設與拉開城市骨架的空間發展緊密結合,提出“拉開建設,突出重點,新區先行,以新城區建設帶動舊城區”的城市發展指導思想和“生態優先”的發展戰略。在老城區改造更新中實施“見縫插綠”“市民出門500米見綠地”的綠化工程,重點推進社區公園、村鎮公園、小游園和綠化廣場建設,大力推行立體綠化,廣泛開展花園式單位、園林式單位創建工作;在推進“東進、西聯、南拓、北優、中調”城市空間發展基本策略過程中,同時啟動“青山綠地、碧水藍天”工程、“迎亞運森林城市建設行動計劃”等,造園造景綠美生態建設打造了廣州宜居宜業的城市特性,形成以山、水、城、田、海的自然格局為基礎,沿珠江水系發展的多中心組團式網絡型城市結構。“2000—2011年間, 廣州公園面積由18.24平方千米增加到48.20平方千米,凈增加約1.6倍,公園個數由68個增加到236個(不含社區公園和街頭綠地), 凈增加2.5倍”11,廣州先后榮獲“國際花園城市”“聯合國改善人居環境最佳范例獎”“國家環境保護模范城市”“國家園林城市” “國家森林城市” 等獎項。

在高質量發展階段(2012年至今),廣州以新發展理念為指引,將塑造公園形態與優化城市空間布局、厚植生態本底、提升宜居宜業宜游品質、健全社會治理體系等城市轉型發展的系統解決方案緊密結合起來,開啟新一輪的城市發展范式探索。這一時期廣州“融園入城”,不僅力求構建全域覆蓋的公園體系和完善碧道、綠帶、綠斑等聯通城市內外的綠色生態網絡,還以跨界融合為引導,通過“公園+”的形式不斷將更新的公園形態和功能引入人民群眾的生活、生產中,驅動廣州高質量發展和城鄉一體化均衡發展。例如,“公園+商業”:以廣汽品牌命名的傳祺公園傳遞著廣汽集團積極踐行社會責任、綠色低碳發展的努力。“公園+科技”:廣州的“數字綠化”平臺,讓全市逾萬棵古樹名木全部領取“電子身份證”,實時網上體檢,讓無人機巡護高效管理每一棵樹、每一片綠地;洲頭咀公園應用5G技術和太陽能供電,建設AI智慧步道、AI武術大屏,提供智能座椅、智能掃地機,為市民提供鍛煉、環保充電等服務;越秀公園安裝集智慧照明、視頻監控、無線充電、應急呼叫、LED顯示屏等多功能合一的“智慧路燈”。“公園+城市營銷”:以公園、綠道、湖泊等多重綠美形式高標準打造金融中心和新區的標志性景觀,以增強廣州的城市吸引力聚集產業要素、高端人才。2023年《關于推進廣州市公園城市建設的指導意見》頒布,標志著廣州從城市公園建設正式升級為公園城市建設。在新發展理念指導下,公園不僅僅具有傳統的生態功能、空間景觀功能、普惠功能、防災減災功能、美育科普功能,更重要的是具有了與城市高質量發展協調統一的發展驅動功能。

在公園城市建設過程中,廣州不斷加大面向美好生活的政策、要素供給,多維度、多主體、多元交互地打造各種公益型或準公益型城市美好生活微景觀,著力孵化培育以高新技術研發和應用為主的科技型、平臺型公園形態,讓不同主體一起參與城市建設,共享城市發展紅利,從而為人們提供更多美好生活新體驗、更和諧的生態環境、更健康的生活空間和更公平優質的發展機會。公園城市建設由此成為廣州推動區域協調發展、實現老城市新活力和引導城市發展從工業文明轉向生態文明的重要戰略抓手。

(二)面向美好生活的廣州公園城市建設構想

公園城市建設日益成為引領城市生態文明發展的重要方式,也是滿足人民群眾美好生活需要的重要途徑。廣州公園城市建設要著力理解和滿足“人”的需求,保護好城市生態名片,構建政企協同轉化的服務體系,協調城市社會、經濟、生態和政治發展目標,提升人民的獲得感、幸福感、安全感,具體來說包括以下4個方面的構想。

第一,與城市更新更緊密結合,推動公園城市建設內涵式高質量發展。在預算約束下的城市更新中,以“繡花功夫”推動公園城市建設由增量規模擴張向存量效益提升轉變,以環境資源、人文資源、歷史底蘊為依托,推動公園綠地等綠色空間作為基礎性配置要素與城市建設空間在功能和用地等方面實現混合布局、多功能組合、立體式成長,不僅提升城市面貌、優化城市空間布局、提升城市品質,而且在公園城市建設過程中引導調控城市規模、保護傳承城市文化、涵養城市品格、推動廣州經濟社會更高質量發展。

第二,以物質建設為主轉向以文化賦能和科技創新為主,強化要素供給,搭建不同的公園城市活動場景。公園城市建設應當與業態緊密結合,依托廣州豐富的文化資源,在創新性、數字化、多元化、場景化、國際化等方面不斷發力、應變求新。發揮綠色低碳經濟在公園城市建設中的重要作用,緊抓地域特色元素,在“商、旅、文、娛、體”融合上不斷突破,積極探索開發城市新經濟領域的增長模式,以實現生態效益、社會效益、經濟效益的統一。

第三,從政府主導、企業建設和公眾參與轉向人民共建共治共享的“人民公園城市”發展模式。在公園城市建設中,堅持人民的主體地位,基于人民需求進行規劃、設計、建設和運營管理,積極鼓勵和支持市民參與公園城市建設。結合“美好城市指數”“網紅打卡指數”“安心城市指數”“健康城市指數”等一系列0litvPEZXOxuFbJHJjGYUg==可量化的第三方數據指標,對構成公園城市的各個要素模塊以及城市的整體發展進行綜合性評估,真實、立體地呈現公園城市建設對人民生活 “美好度”的提升狀況,助力城市在經濟、社會、文化方面的進步,從而有效提升城市吸引力和競爭力。

第四,發揮市場優化資源配置作用,確保空間正義和可持續發展。廣州公園城市建設要堅持政府主導、市場化運作,不斷優化綠色共享空間布局。發揮政府保障市民平等享有城市綠色公共空間的作用,確保空間正義;不斷完善社會多元參與機制,發揮市場在資源配置中的決定性作用,鼓勵市場主體參與公園城市建設,以合法收益、創新收益進行公園城市的運營維護。處理好政府與市場的關系,推動廣州公園城市的可持續發展。

結語

本文從公園城市建設的理論內涵與特征,深入分析公園城市的建設路徑和發展模式,構建面向美好生活的公園城市建設研究框架。研究認為,公園城市建設強調厚植生態底色,堅持從人的角度出發,是著重回應新時代人民日益增長的美好生活需要、融合生產生活生態功能的城市發展新模式。

2024年,廣州開展了面向2049的城市發展戰略研究,提出建設中心型世界城市,著力保持城市對人的吸引力和人口活力,聚焦公共服務、住房、就業領域持續增進民生福祉,以高品質公共開放空間造福于民,促進高水平城鄉區域協調發展,打造共同富裕的宜居之城12。順應新時代城市發展要求,廣州應當以內涵式高質量發展為主線,強調文化、科技創新和場景營造,從政府主導、企業建設和公眾參與轉向市民共建共治共享“人民公園城市”發展模式,不斷發揮市場優化資源配置作用,確保空間正義和可持續發展,提高城市對人才的吸引力和人民幸福感,推動廣州在中國式現代化建設中持續發揮“排頭兵、領頭羊、火車頭”的作用。

參考文獻:

[1] Aristotle, Politics [M], Jowett B, Davis H W C (trans.), Massachusetts: Courier Corporation, 2000: 28.

[2] 吳志強:《百年現代城市規劃中不變的精神和責任》[J],《城市規劃》1999年第1期,第28頁。

[3] Frederick Law Olmsted, “Public Parks and the Enlargement of Towns”[A], in The Papers of Frederick Law Olmsted:Writings on Public Parks, Parkways, and Park Systems(Volume 1), Charles E. Beveridge and Carolyn F. Hoffman (eds.), Maryland: Johns Hopkins University Press, 1997:190.

[4] 同[2]。

[5] 許瑞生:《從“中央公園”走向“綠道”——廣州公共綠地建設百年回顧》[J],《城市觀察》2016年第5期,第125-126頁。

[6] 孫中山:《建國方略》[M],武漢出版社,2011年,第128頁。

[7] 林凱旋、倪佳佳、周敏:《公園城市的思想溯源、價值認知與規劃路徑》[J],《規劃師》2020年第15期,第19-24頁。

[8] 謝正義:《公園城市》[M],江蘇人民出版社,2019年,第56頁。

[9] 張永益、黃奕輝:《城市濱水公園微氣候效應影響因素研究綜述》[J],《城市建筑》2021年第6期,第172-174頁。

[10] 徐寧、王璞、張瀟:《公園城市規劃的綜合性景觀途徑探索——城市建成區生態網絡與公共空間耦合發展的數字化規劃方法》[J/OL],《城市規劃》, https://link.cnki.net/urlid/11.2378.TU.20230920.0943.004。

[11] 朱勇、楊瀟、徐勤懷:《公園城市理念下公園生態價值轉化規劃研究》[J],《城市規劃》2022年第10期,第78-88頁。

[12] 譚林、劉姝悅、陳春華、陳嵐:《公園城市生態價值轉化內涵與模式分析》[J],《生態經濟》2022年第10期,第96-101頁。

[13] 白驊、落昊飛、劉亞蕾:《公園城市背景下的城市型綠道布局適宜性評價研究》[J],《中國園林》2022年第8期,第93-98頁。

[14] 卞媛媛:《基于公園城市建設導向的街道綠視率評價方法探究》[J],《中國園林》2021年第2期,第11-15頁。

[15] 徐振、周珍琦、王沂凡、韓凌云、邢佳林:《公園城市視角下公園步行范圍與城市形態分析》[J],《城市規劃》2021年第3期,第81-90頁。

[16] 馮昕玥、林敏慧:《城市公園游客屬性、身體活動與場地條件關系研究》[J],《中國園林》2023年第7期,第89-95頁。

[17] 孫秀鋒、沈麗萍、田永蓮、寧芷萱:《從“田園城市”到“公園城市”——城市發展新范式下公眾健康導向的人居環境營建》[J],《西南大學學報(自然科學版)》2022年第5期,第222-228頁。

[18] 曾宇航、劉洋:《分層治理:城市公共空間的有效治理策略選擇——基于G市Q公園“獼猴分流”政策的過程追蹤》[J],《領導科學》2023年第4期,第93-96頁。

[19] 楊麗娟、楊培峰:《空間正義視角下的城市公園:反思、修正、研究框架》[J],《城市發展研究》2020年第2期,第38-45頁。

[20] 范俊芳、文友華:《溫哥華公園公眾參與機制的借鑒》[J],《中國園林》2020年第2期,第76-79頁。

[21] 劉濱誼:《公園城市研究與建設方法論》[J],《中國園林》2018年第10期,第10-15頁。

[22] 韓若楠、王凱平、張云路、李雄:《改革開放以來城市綠色高質量發展之路——新時代公園城市理念的歷史邏輯與發展路徑》[J],《城市發展研究》2021年第5期,第28-34頁。

[23] 同[11]。

[24] 彭楠淋、王柯力、張云路、張雄:《新時代公園城市理念特征與實現路徑探索》[J],《城市發展研究》2022年第5期,第21-25頁。

[25] 李曉江、吳承照、王紅揚、鐘舸、李煒民、成玉寧、楊瀟、劉彥平、王旭:《公園城市,城市建設的新模式》[J],《城市規劃》2019年第3期,第50-58頁。

[26] 葉潔楠zQKlo9bup5Fg/Ov0ryvZDlWxiWI=、章燁、王浩:《新時期人本視角下公園城市建設發展新模式探討》[J],《中國園林》2021年第8期,第24-28頁。

[27] 陳小蘭、千慶蘭、譚有為:《創新街區非正式交流空間質量評價》[J],《城市觀察》2022年第6期,第94-111頁。

[28] 張云路、高宇、李雄、吳雪:《習近平生態文明思想指引下的公園城市建設路徑》[J],《中國城市林業》2020年第3期,第8-12頁。

[29] 史云貴、劉晴:《公園城市:內涵、邏輯與綠色治理路徑》[J],《中國人民大學學報》2019年第5期,第48-56頁。

[30] 吳巖、王忠杰、束晨陽、劉冬梅、郝鈺:《“公園城市”的理念內涵和實踐路徑研究》[J],《中國園林》2018年第10期,第30-33頁。

[31] 同[26]。

[32] 同[26]。

[33] 范玉仙、張翊:《中國式現代化視域中人民美好生活的理論內涵與適配路徑》[J],《管理學刊》2023年第3期,第120-131頁。

[34] 崔聰:《論中國式現代化的美好生活意蘊》[J],《中共山西省委黨校學報》2023年第3期,第55-61頁。

[35] 楊仁忠、李宗省:《新時代“美好生活”的理論內涵、邏輯依據及實踐要求》[J], 《理論探討》2022年第4期,第105-112頁。

[36] 《習近平:今日中國已實現孫中山百年前“建國方略”之藍圖構想》[N/OL],中國新聞網,2016年11月11日,https://www.chinanews.com.cn/gn/2016/11-11/8059938.shtml,訪問日期:2024年10月1日。

注釋:

①1981年,全國城市建成區公園綠地面積220平方千米,公園面積150平方千米,人均公園綠地面積1.50平方米;到2022年,中國城市建成區公園綠地面積8690平方千米,公園面積6730平方千米,人均公園綠地面積15.3平方米。數據來源:《提前實現“十四五”規劃確定的目標——超65%,城鎮化進入“下半場”》[N],《 人民日報海外版 》2023年3月29日第 11 版。

②中共中央黨史和文獻研究院編:《習近平關于城市工作論述摘編》[M],中央文獻出版社,2023年,第127頁。

③《習近平春節前夕赴四川看望慰問各族干部群眾》 [DB/OL],2018年2月13日,https://www.gov.cn/xinwen/2018-02/13/content_5266673.htm#1,訪問日期:2024年4月29日。

④資料來源:《深圳市公園城市建設總體規劃暨三年行動計劃(2022—2024年)》(草案)[DB/OL],2022年5月,https://www.sz.gov.cn/attachment/0/979/979845/9826193.pdf,訪問日期:2024年9月30日。

⑤數據來源:《中國統計年鑒2022》 [EB/OL],2023年2月15日,https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjzl/202302/t20230215_1908003.html,訪問日期:2024年9月30日。

⑥數據來源:《江門市人民政府辦公室關于印發〈江門市公園城市建設工作綱要(2015—2020年)〉的通知》(江府辦〔2015〕12號)[EB/OL],2015年4月29日,https://www.jiangmen.gov.cn/newzwgk/zfgb/zwgb2015d5q/sfbgsyfwjxd/content/mpost_433617.html,訪問日期:2024年10月1日。

⑦《喜迎二十大 江門這十年|江門市城市管理和綜合執法局將“繡花功夫”融入“城市肌理” 繡出幸福江門錦繡畫卷》[DB/OL],2022年10月14日, https://www.jiangmen.gov.cn/ztbd/fjxzc/jmzsn/content/post_2714992.html,訪問日期:2024年10月1日。

⑧《成都市“十四五”公園城市建設發展規劃》[EB/OL],2022年8月26日, https://cdbpw.chengdu.gov.cn/cdslyj/c110447/2022-08/26/content_2499d57df99a4337b29bb019

3c72ab2f.shtml,訪問日期:2024年10月1日。

⑨數據來源:《成都:公園城市示范區的新使命 山水人城和諧相融》[DB/OL],2022年3月21日,https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10595/2022/3/21/6512bf05d4ef4a1b80d53e7d39bcac4e.shtml,訪問日期:2024年10月1日。

⑩《深圳啟動“公園城市”規劃》[N],《深圳商報》2022年4月21日第A01版。

11數據來源:江海燕、朱再龍:《廣州公園綠地系統發展歷程及影響機制》[C],載《中國風景園林學會2013 年會論文集》(上冊), 中國風景園林學會,2013年,第41頁。

12《面向2049,以城市發展戰略推進中國式現代化廣州實踐》[DB/OL],2024年2月8日,https://www.gz.gov.cn/xw/zwlb/bmdt/content/mpost_9488347.html,訪問日期:2024年5月20日。

作者簡介:梁增賢,新疆歷史文化旅游可持續發展重點研究室、中山大學旅游學院教授。李姍,新疆歷史文化旅游可持續發展重點研究室研究助理,新疆大學旅游學院碩士研究生。

責任編輯:劉 穎