世界一流工科大學跨學科性探析:基于Web of Science近50年數據的研究

摘 要:世界一流大學的跨學科性是產生重大原始創新成果和培養跨學科人才的重要基礎。然而,評估測量大學的跨學科性一直是個難題。選取麻省理工學院、帝國理工學院、亞琛工業大學、東京工業大學和清華大學五所以理工科見長的世界一流大學為研究對象,嘗試改進了一種基于Web of Science學科分類的大學跨學科性測量方法,基于近50年的數據測量分析五所大學的學科廣度、學科分布與跨學科性及其變化趨勢,并用可視化方式呈現研究結果。研究發現世界一流工科大學學科生態日趨復雜,學科分布同中有異,其分布的異同表明當前世界科學發展的多樣性,也體現各個大學的學科發展特色。世界一流大學的跨學科性差異與其跨學科發展戰略密不可分。建議我國“雙一流”建設高校應根據自身所處學科建設發展階段,制定學科建設戰略目標,形成具有本校特色的跨學科發展戰略,打造良好的跨學科生態系統。

關鍵詞:世界一流工科大學;工程教育;跨學科;學科建設;實證研究

2021年4月,習近平總書記在清華大學110周年校慶考察時的講話中指出“重大原始創新成果往往萌發于深厚的基礎研究,產生于學科交叉領域,大學在這兩方面具有天然優勢”[1]。黨的二十大報告也強調“加強基礎學科、新興學科、交叉學科建設,加快建設中國特色、世界一流大學和優勢學科”[2]。學科交叉點往往也是科學新的生長點、新的科學前沿,也最有可能產生重大的科學突破,使科學發生革命性的變化,有利于解決人類面臨的重大復雜科學問題、社會問題和全球性問題。[3]特別是,工程問題的復雜性、實踐性和多變性使得跨學科合作尤為重要。2021年,“交叉學科”正式成為我國第14個學科門類,首批包括6個一級學科:集成電路科學與工程、國家安全學、設計學、遙感科學與技術、智能科學與技術、區域國別學。[4]

與此同時,跨學科性已成為世界知名研究型大學的共同屬性。[5]促進學科間的交叉融合、優化交叉學科布局是世界各國建設世界一流大學與一流學科的時代旋律與政策訴求,也是引領當今世界科學研究邁向高質量發展的新范式。[6]多學科的生態是培養跨學科復合型人才的基礎條件,一所大學只有具備多學科的基礎條件,才更有可能進行高質量的跨學科人才培養。翟亞軍等認為大學學科系統是一個具有自組織功能的動態平衡系統,物種的多樣性和互補性是保持這種穩定性的基本要求。[7]還有學者指出學科多樣異質性是學科生態可持續發展的基礎,跨學科性越強,越能維持生態平衡且越具有自我調節能力。[8]學科多樣性是學科生態系統和諧穩定的關鍵因素。[9]因此,在分析各大學的跨學科人才培養時,尤其應該關注各學校的學科生態。

跨學科性是教育及科技政策領域的一個熱門話題,然而跨學科的概念既抽象又復雜,如何衡量跨學科性一直是個難題。[10]同時,已有的跨學科教育研究大多采用質性研究方法,缺乏有實證數據支撐的深度研究,對于世界一流大學的跨學科特征缺乏直觀的呈現和有數據支撐的分析。在我國“雙一流”建設和世界一流科技高地建設的背景下,對跨學科的研究無疑需要更加深入。本研究嘗試提出一種國際可比的跨學科性測量方法,并以實證數據呈現、比較分析五所以理工科見長的世界一流大學的跨學科性特征,以期為我國一流大學學科建設和跨學科人才培養提供實證數據支持。

一、概念界定與文獻回顧

(一)跨學科、跨學科性與大學跨學科性

跨學科(interdisciplinary)有多個相近概念,如多學科、橫學科、學科交叉、超學科等術語。學界對這些術語的內涵的解讀存在一定差異,很多學者交替混用這些術語。[11]本研究以跨學科作為主要概念,并對其進行定義和界定。伍德沃斯(R.S.Woodworth)在1926年首次在社會科學領域中使用了“跨學科”一詞,推動了跨學科研究的早期發展。跨學科(interdisciplinary)的概念發端于社會科學領域。經濟合作與發展組織(OECD)將跨學科定義為:兩門或者兩門以上學科之間的交互,包括從思想的簡單交流到在一個相對較大領域中的教育與研究在概念、方法、程序、認識論、術語、數據以及組織之間的相互整合。[12]詹奇(Jantsch E)認為跨學科是“兩種或兩種以上學科的內容、結構和相交面為實現共同目的而進行的交互,包括各種學科要素的整合與資源共享”[13]。拉圖卡(Lattuca)等將跨學科定義為“回答一個問題、解決一個問題或處理一個過于寬泛或復雜的主題的過程,而這個主題是單一學科或專業無法充分處理的……因此需要利用學科觀點并通過構建一個更全面的觀點來整合其見解” [14]。美國促進跨學科研究委員會(Committee on Facilitating Interdisciplinary Research)認為在真正的跨學科合作中,來自不同學科的研究人員以更綜合的方式共同解決一個問題,協作者不是各自為解決問題貢獻力量,而是緊密合作,將各自學科的知識結合起來,共同尋找解決方案。[15]

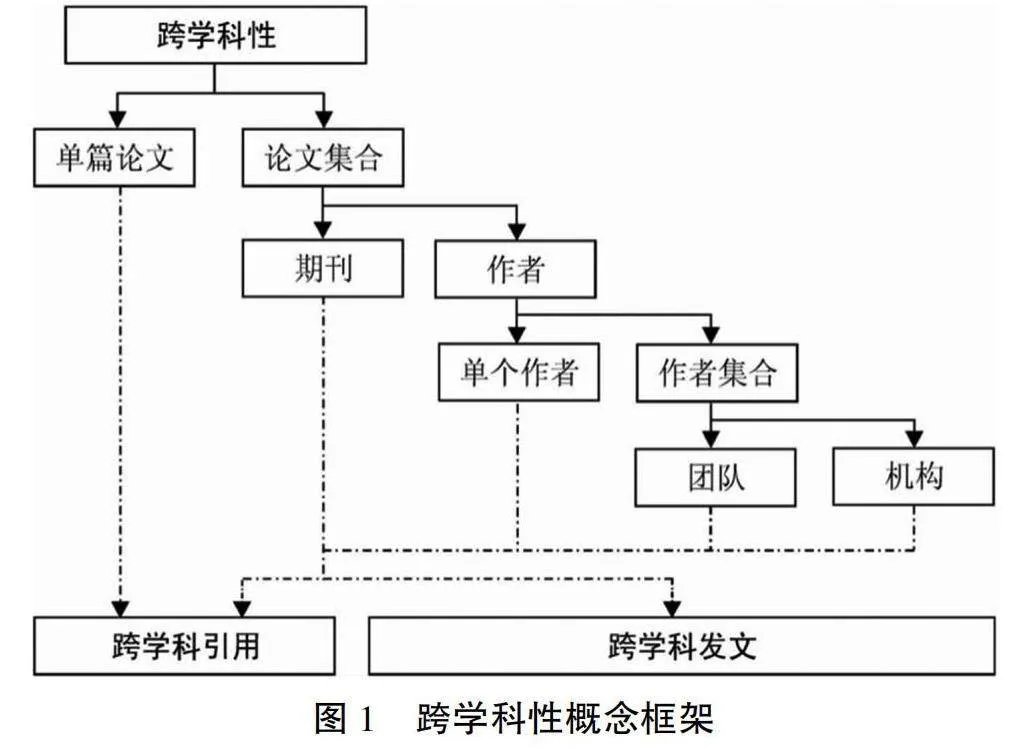

跨學科性(interdisciplinarity)是用來表征跨學科程度的指標。李江將跨學科性定義為跨學科研究中的跨學科特征,如各學科知識交叉的廣度與強度、知識跨學科分布與擴散的特征等。跨學科性實際表現為論文、期刊、作者、團隊、機構等對象的“跨學科發文”和“跨學科引用”。同時他還構建了跨學科性的概念框架(見圖1)。[16]此外, 瓦格納(Wagner) 與波特(Porter)指出,測度跨學科性的實質是測度論文或論文集合涉及的學科的多樣性。[17][18]熊文靚等認為跨學科性是跨學科研究的學理特性,既反映學科整合的多樣性、平衡性程度,也反映相異學科知識在深度融合過程中發生“化學反應”的程度,相較于單一學科研究具有較強的可辨識度。[19]另有研究將跨學科性定義為一組研究人員在“主要”學科之外發表論文的百分比,這類跨學科性也被稱為越界指數 (Boundary-Crossing Index)。[20]還有一些研究通過使用Web of Science等數據庫中同時歸屬多個學科或專業的期刊文章來表征跨學科研究。[21][22]

本研究將大學跨學科性定義為該大學在教學、研究和知識創新方面積極促進并支持不同學科領域之間的互動、合作和交流,以解決復雜問題、創造新知識,并在跨越傳統學科界限的范圍內實現學術和創新的整合。這種跨學科性強調了學科之間的融合、合作和交叉,以及促進學者、研究人員和學生之間的多學科互動,從而推動學術界和社會對于各種挑戰的理解和解決方案。

(二)跨學科性測量指標與相關研究

跨學科性測量指數源自信息論的熵概念和生態學的多樣性指數。這些指數衡量群落多樣性,如生態系統中的物種多樣性或經濟活動的分布。常用的多樣性指數包括香農-維納指數(Shannon-Weiner diversity index)、辛普森指數(Simpson Index)等。香農-維納指數,基于克勞德-香農1948年的理論,評估文本熵或種群的不確定性,反映多樣性——熵值越高,多樣性越大。香農指數考慮種類的豐度和分布,預測下一種類的難度越大,多樣性和不確定性越高。

它最常見的計算方法如下:

H'=-∑Sflogf f=nN(1)

H'=-∑Sflnf f=nN(2)

其中N表示個體總量,n表示物種為i的個體數量, f表示物種類別為i的物種占總群中的比重,S為種群的物種總數。

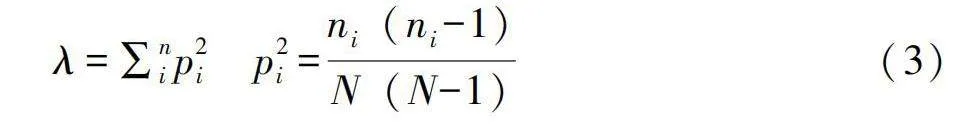

辛普森指數又稱為優勢度指數,是對物種集中性的度量,也即多樣性的反面。其思想來源一個簡單的數學概率計算,假設從包含N個個體的S個物種的集合中隨機抽取2個個體并且不再放回,如果這兩個個體屬于同一物種的概率大,則說明其集中性高,也即多樣性程度低。其概率可表示為:

λ=∑np2 p2=n(n-1)N(N-1)(3)

之后,Greenberg(1966)提出用如下公式直接代表多樣性。[23]

D=1-∑np2 p2=n(n-1)N(N-1)(4)

已有研究中對跨學科性的測量一般包括以下兩種視角。

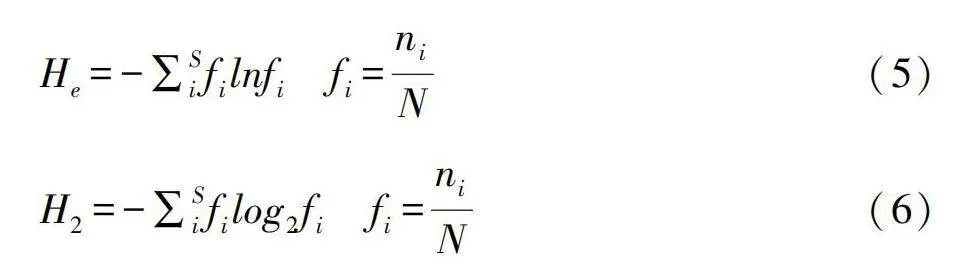

(1)測量某一研究領域的跨學科性。方法為測量該領域文獻的引文在學科類別上的多樣性和分散程度。通常采用香農信息熵公式。

香農信息熵測量公式:

H=-∑Sflnf f=nN(5)

H=-∑Sflogf f=nN(6)

其中N表示研究領域引文的總數,n表示學科類別為i的引文數量, f表示學科類別為i的引文占總引文數量的比重,S為該領域引文所在學科的總量。

(2)測量某篇論文或作者的專業度。

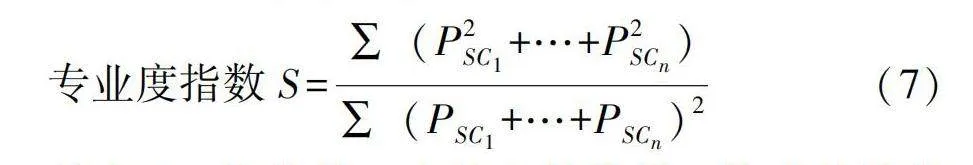

波特(Porter)等提出了依據論文的參考文獻的學科分布的分布規律來測量跨學科性的方法,即專門度指標(Specialization,S)。[24]總的來說,波特提出的公式與辛普森指數在數學上無異:

專業度指數S=∑(P2+…+P2)∑(P+…+P)2(7)

其中P指學科n中的文獻數量。作者的跨學科性越高,S值越趨近于0。

此外還有布里淵(Brillouin)指數等跨學科測量指數。[25]

(三)Web of Science學科分類與相關研究

Web of Science(WoS)是Clarivate Analytics開發的跨學科信息服務平臺,提供文獻檢索,涉及自然科學、社會科學、藝術與人文等領域。它包括核心合集、BIOSIS Previews、MEDLINE等數據庫,涵蓋超過21100本同行評議期刊以及會議錄和圖書資料。[26]WoS分為自然科學、應用科學、生命科學與生物醫藥、社會科學、藝術與人文五大研究領域,核心合集包含聲學和農業工程等254個研究方向[27],全集包括建筑學、農業、天文學等155個研究方向[28]。

WoS的學科分類常被用于跨學科研究。[29]基于Web of Science的學科分類,已有研究多采用學科間引用分析和共現方法來衡量跨學科性。例如,拉弗爾(Rafols)等人通過引用矩陣的因子分析來進行跨學科測度[30],莫里洛(Morillo)等人提出了測量大學跨學科性的分類共現方法[31]。范諾登(Van Noorden)通過分析Web of Science中的論文數據,觀察到跨學科引用在自然和社會科學中呈增長趨勢。[32]而黃穎等人從專業化、集成度和擴散度三個維度進行跨學科性衡量,并利用科學地圖進行可視化。[33]盡管如此,現有研究主要集中于特定領域或短期內的文獻,對于機構層面的長期跨學科性測量則相對缺乏。本研究旨在通過全面分析機構的文獻,對大學整體的跨學科生態進行深入研究,以彌補現有文獻的不足。

二、研究設計

(一)大學跨學科性測量策略分析

結合大學跨學科性的定義與已有的跨學科測量研究,經分析,本研究選取大學科研論文作為大學跨學科性測量分析的對象。理由如下:(1)學術論文是學術研究成果的直接體現,可以有效衡量大學各學科的科研實力,是國際上通用的大學學科水平比較指標。(2)論文反映科研水平的同時,也間接顯示跨學科人才培養的效果,有助于綜合評估大學的學科生態和跨學科性。(3)使用統一數據庫中的論文數據,可確保學科分類的一致性,便于實現國際可比性,避免了不同國家學科分類體系差異帶來的比較困難。譬如中國國標學科分類涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學等14個學科門類,下設111個一級學科、近500個二級學科和47個專業學位類別。[34]然而美國最新版學科專業目錄CIP2020(Classification of Instructional Programs)中則有61個學科群(CIP family),合計2827個專業方向(program)。[35](4)相對于其他可能的跨學科性指標,如師資、學生構成、課程設置等,學術論文數據更易獲取,便于進行跨學科性研究。

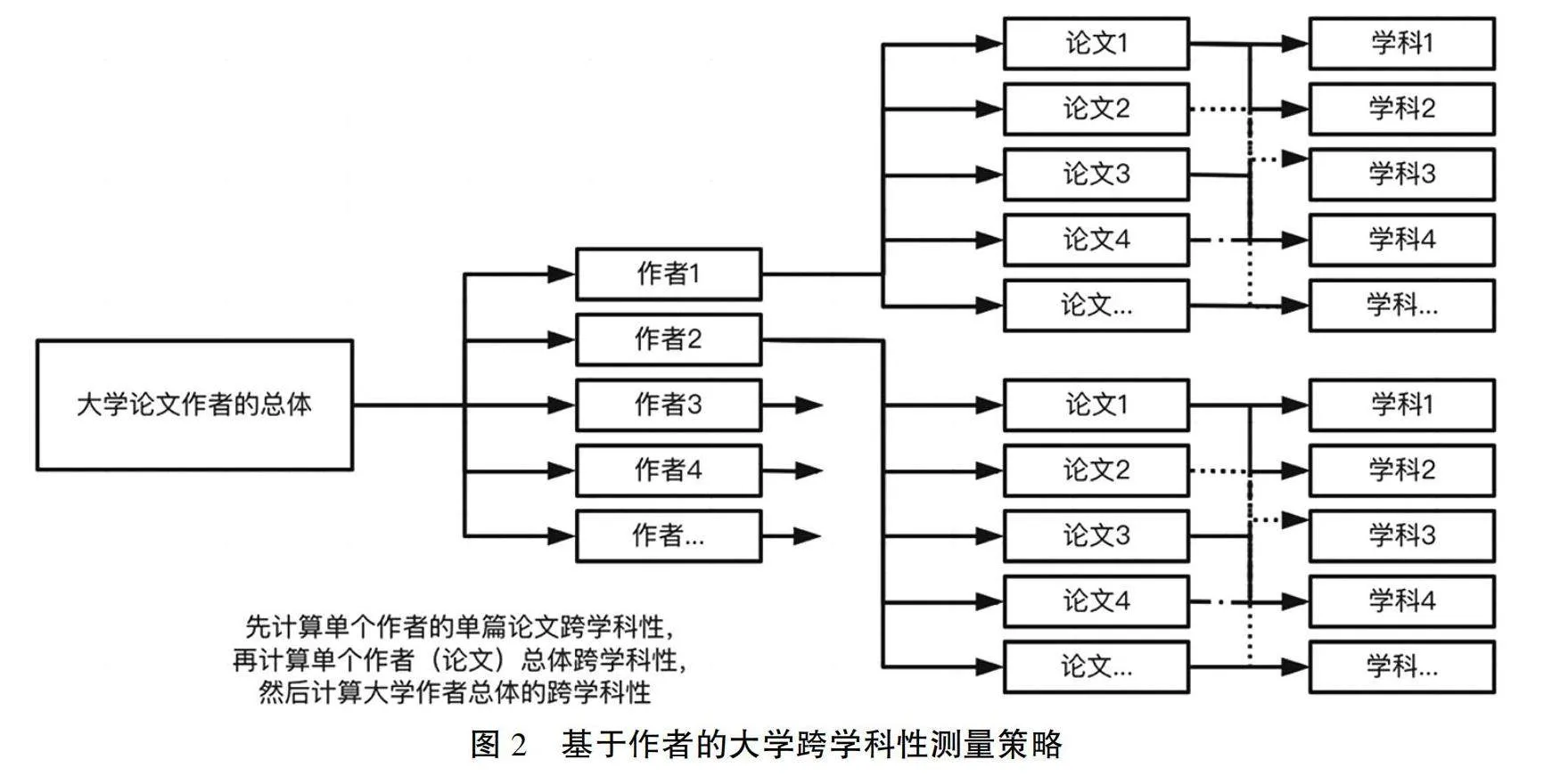

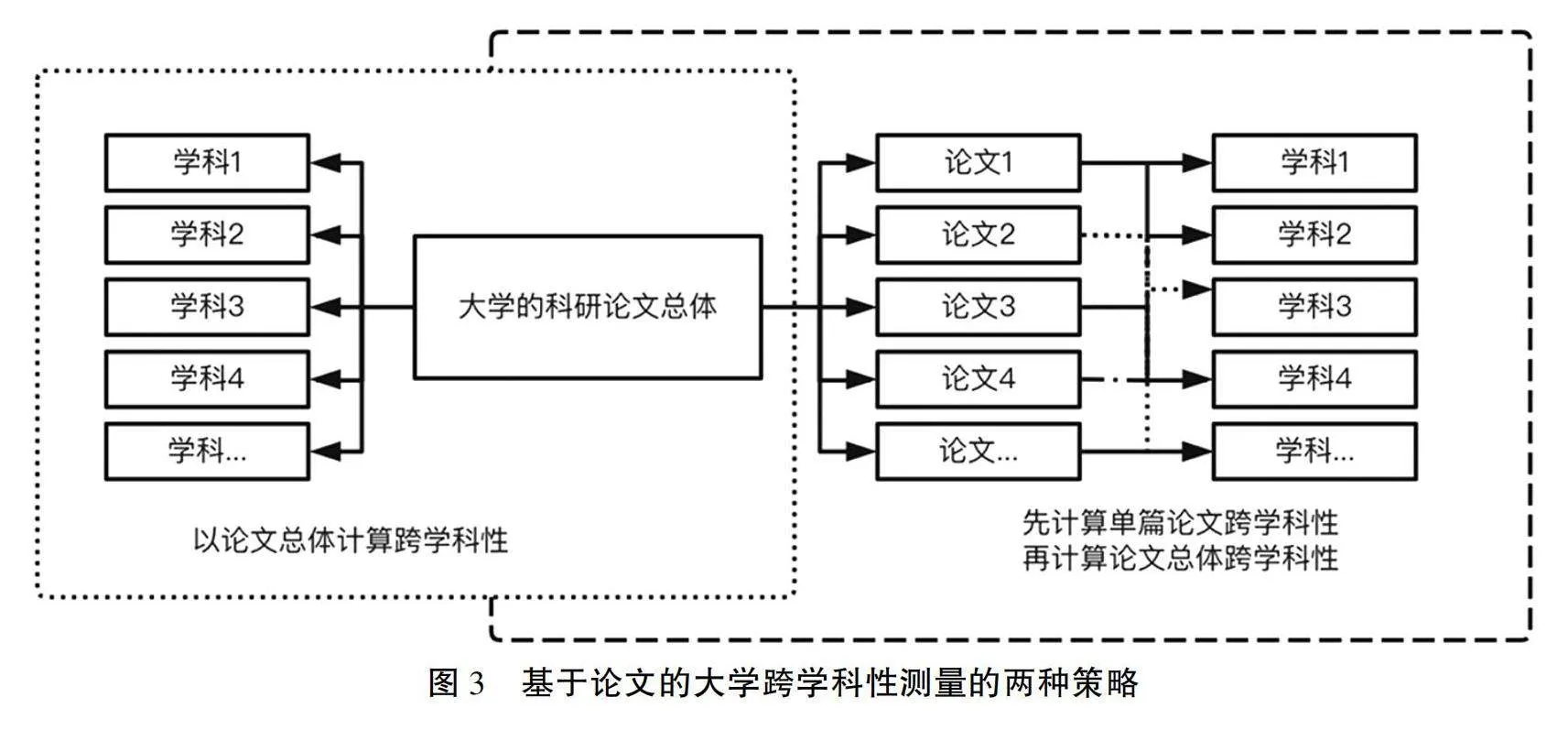

本研究的核心目標是測量一所大學的整體跨學科性,其難點在于一所大學涉及的論文數量與作者數量巨大。經初步檢索,麻省理工學院收錄在Web of Science全集數據庫中論文量高達20萬篇以上,作者數量則更是由于作者可能同名、跨機構合作等原因難以計量。如果從作者的角度去計算跨學科性,那需要獲得這所學校所有作者的全部論文,分別計算每位合作度、專業度、學科交叉度,最后將全部作者的跨學科測量歸總,其工作量將會十分巨大,可操作性低。如果從論文的角度出發計算跨學科性,也有兩種不同的策略。第一種是檢索一所大學的所有論文,并分別計算每篇論文的跨學科性,然后將所有論文的跨學科性進行歸總。第二種則是將一所大學的所有論文視為一個整體,然后計算這個整體的跨學科性。不同的測量策略見圖2、圖3。比較以上幾種大學跨學科性測量策略,可以發現,從論文角度出發,將一所大學的全部論文視作一個整體來測量是最為可行的策略。

具體來說,將一所大學的所有論文視為一個整體,然后計算這個整體的論文都分布在哪些學科之中,各個學科中各有多少篇論文。正如Rafols所指出那樣,跨學科性與生態學的多樣性類似。[36]一篇論文便是一個單獨的個體。由同一個學科組成的論文集合便是一個物種。對一所學校而言,同一個學科組成的論文集合便是一個種群。大學內多個學科種群一起構成了大學的學科生態系統。測量大學學科生態系統中的科研論文的跨學科性其實就如測量同生態系統中的物種多樣性。

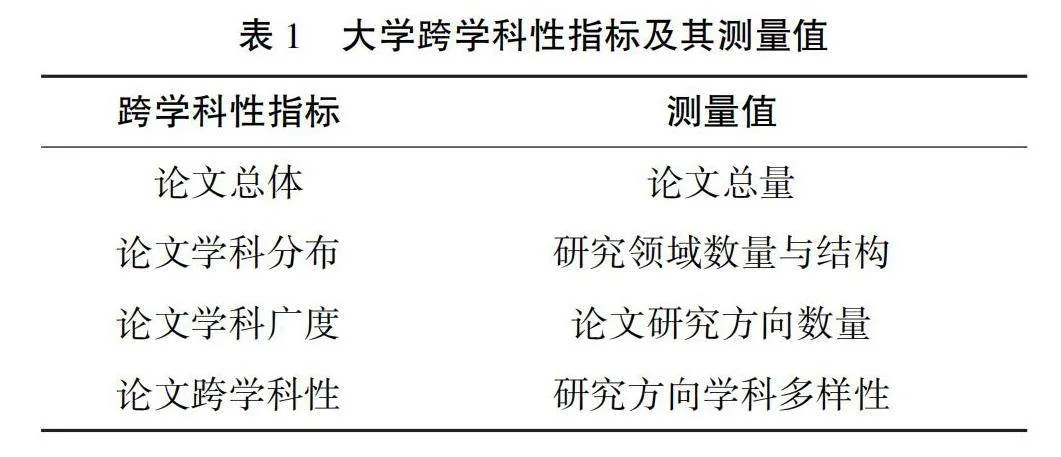

本研究將世界一流大學跨學科性分為如下四個指標:論文總體、論文學科分布、論文學科廣度和論文跨學科性。(1)論文總體。一個大學科研論文總體豐富,意味著該大學在多個學科領域都有較強的研究實力。(2)論文學科廣度。如果一個大學涵蓋的學科領域廣泛,那么它就更有可能在不同領域之間建立橋梁,促進不同學科之間的交流和合作,從而支持跨學科性。(3)論文學科分布。如果一個大學的論文分布在多個學科領域,而非集中在某一個領域,那么這可能意味著該大學具備更強的跨學科傾向。這也有助于推動不同學科之間的交流和合作。(4)論文跨學科性。通過衡量大學論文的跨學科性,可以評估大學是否在知識融合和創新方面取得了進展。本研究采用的跨學科性的指數包括香農指數、兩種辛普森指數。各指標的測量值見表1。

(二)研究對象、數據來源、預處理與分析流程

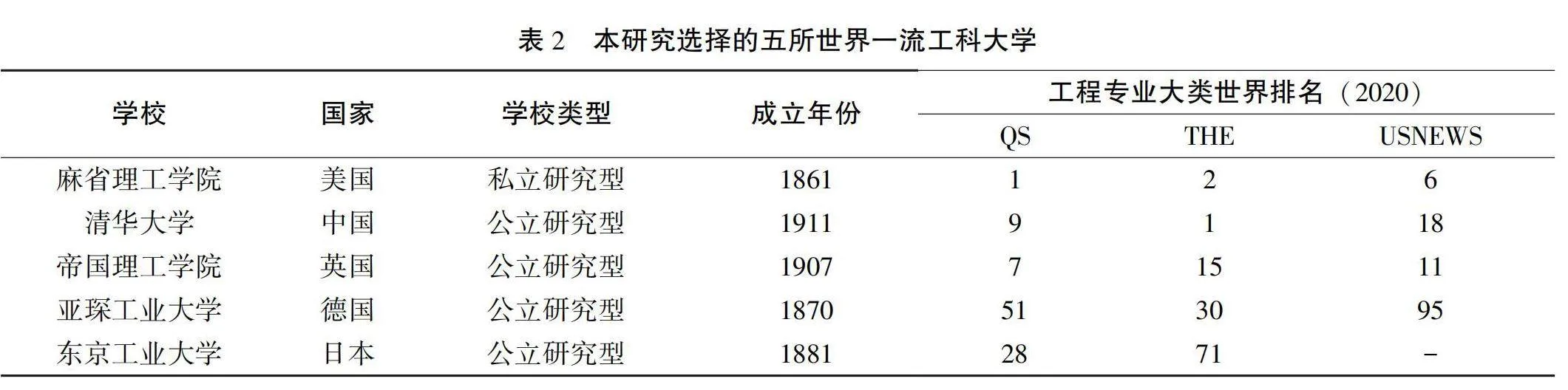

本研究選取美國麻省理工學院、英國帝國理工學院、德國亞琛工業大學、日本東京工業大學和中國清華大學這五所學校作為研究對象,用于探究世界一流工科大學的跨學科性(見表2)。選取標準包括:國際聲譽、多樣性、學科廣泛性及數據可獲得性。這些大學的全球分布和學科范圍為研究提供了代表性和多樣性,而其研究成果在Web of Science等數據庫中的普及保證了數據的可獲取性。

本研究使用Web of Science數據庫全集,檢索五所頂尖工科大學的文獻記錄。同時,為了0e5c26b237ee5003d1c9736711a708c6整體挖掘各學校的學科特性以及隨時間變遷的情況,本研究將文獻時間跨度設為全時間跨度,也即Web of Science中收錄的五所大學所有的文獻數據。檢索策略包括機構名稱的不同變體(如:OG="Tokyo Tech" OR OG="Tokyo Institute of Technology"),覆蓋全時間跨度,不限文獻語言。研究流程涉及文獻檢索、數據下載與預處理、分析及可視化,數據分析與可視化工具包括Excel、Tableau 2022等。檢索時間為2022年1月25日,檢索獲得五所大學文獻記錄合計939563條。

三、研究結果

(一)論文總體情況及變化趨勢

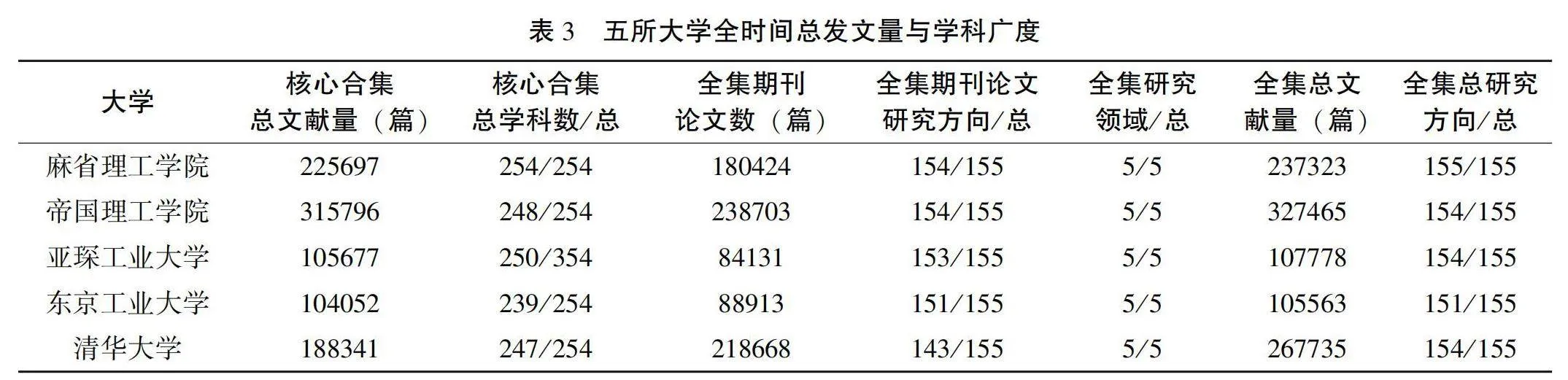

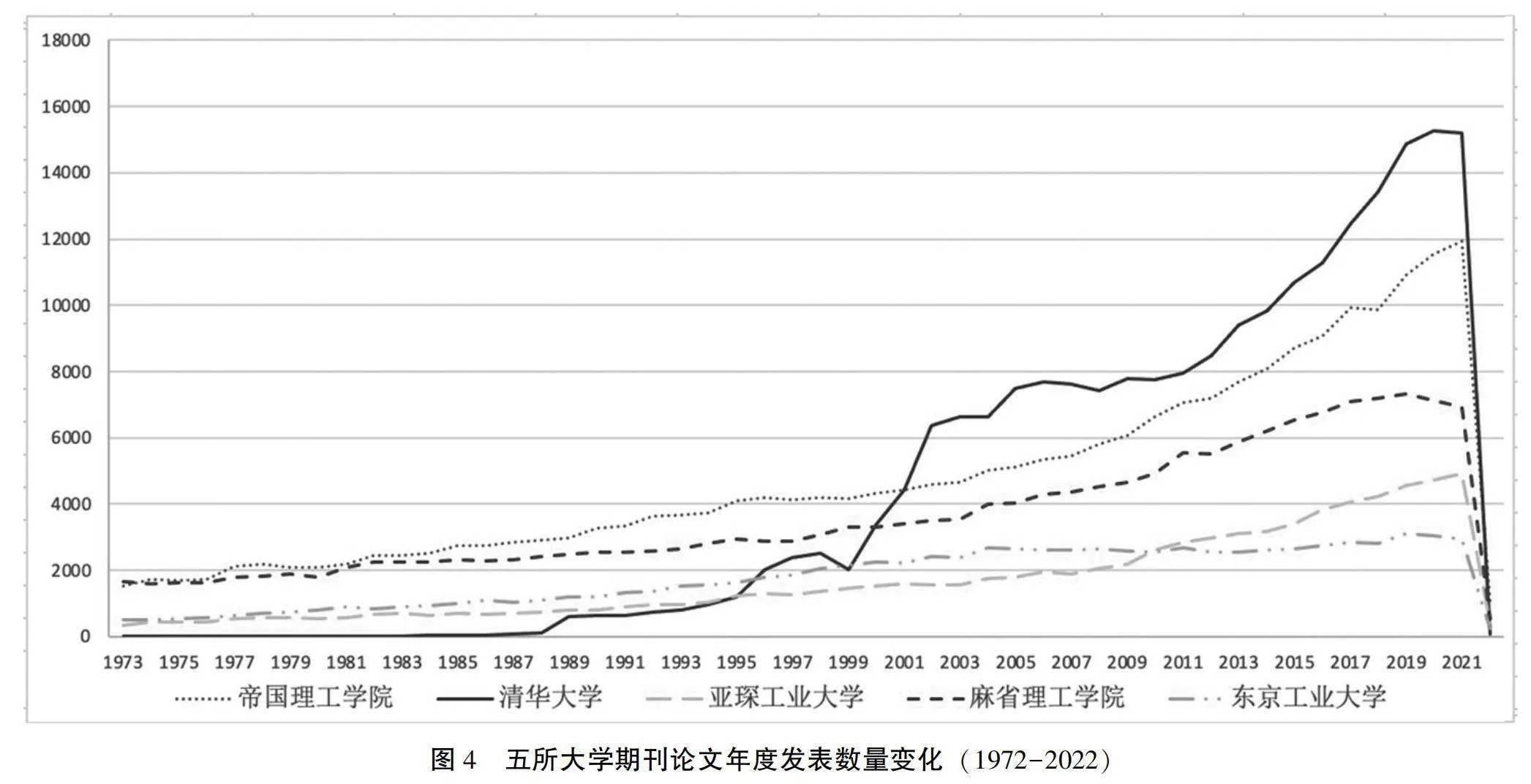

五所大學的論文總體情況見表3、圖4。從全集文獻總數量來看,帝國理工學院在五所學校中數量最高,全集總文獻量高達327465篇,緊隨其后的是清華大學,共267735篇。麻省理工學院居第三,共237323篇。最后是亞琛工業大學與東京工業大學,二者數量差距不大。

從文獻數量年度變化來看,2001年之前,帝國理工學院長期以來一直是年度發文量最多的大學,麻省理工學院緊隨其后。相對而言,亞琛工業大學和東京工業大學在五所大學中的年度發文量相對較低。

從論文數量變化趨勢來看,五所高校的發文數量總體呈現上升趨勢。其中,清華大學的變化最為顯著。在1995年,清華大學的發文量超過了亞琛工業大學,并在五年后超過了帝國理工學院,成為年度發表論文最多的大學,并一直保持至今。帝國理工學院和麻省理工學院的論文發表數量都呈現穩定增長的趨勢,分別位列第二和第三的位置。亞琛工業大學的論文數量也在逐年遞增,并在2010年前后超過了東京工業大學。相比之下,東京工業大學的增長幅度最小,在2005年左右開始,年度論文發表量趨于平穩,似乎進入了平臺期。

(二)論文學科分布情況

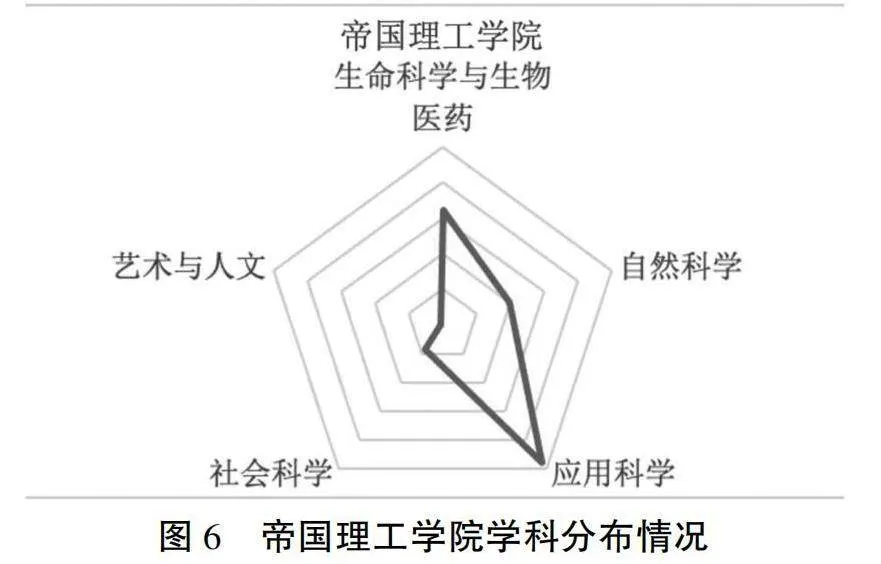

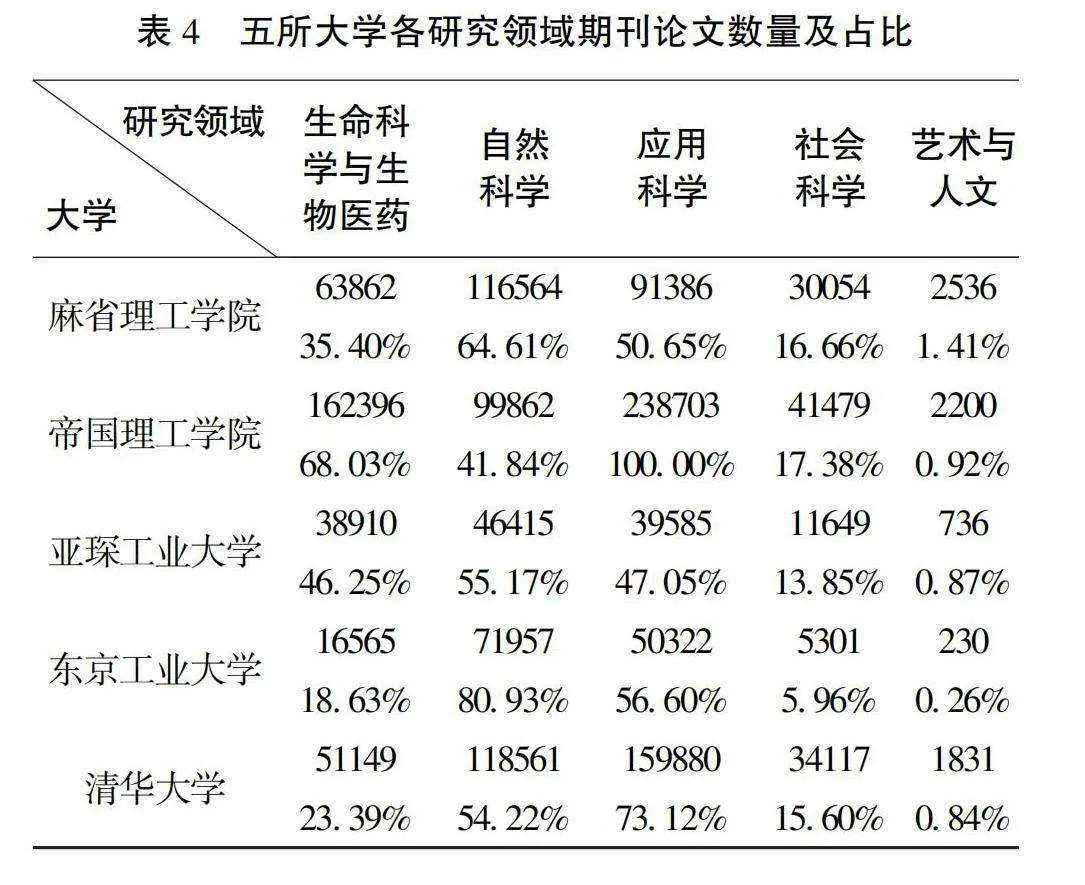

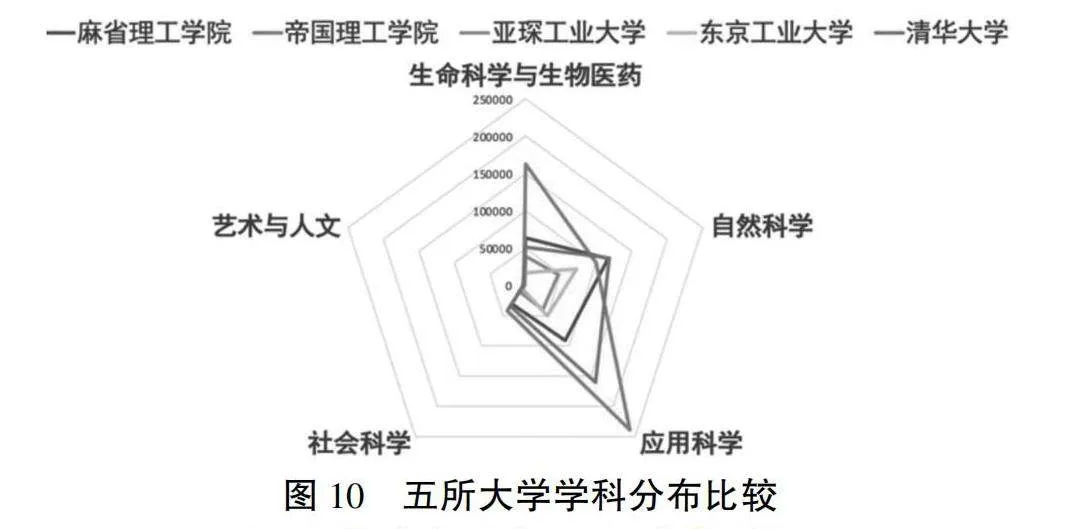

通過對五所世界一流大學論文的學科分布情況的分析,可以看出不同大學在學術產出上的特點和側重學科領域。首先,在生命科學與生物醫藥領域,帝國理工學院處于絕對領先地位,其論文總數高達162396篇,是第二位麻省理工學院的2.5倍以上。帝國理工學院該領域的論文占比最高,達到了68.03%。其次是亞琛工業大學,該領域的論文占比為46.25%。麻省理工學院排在第三位,該領域論文占比為35.40%。

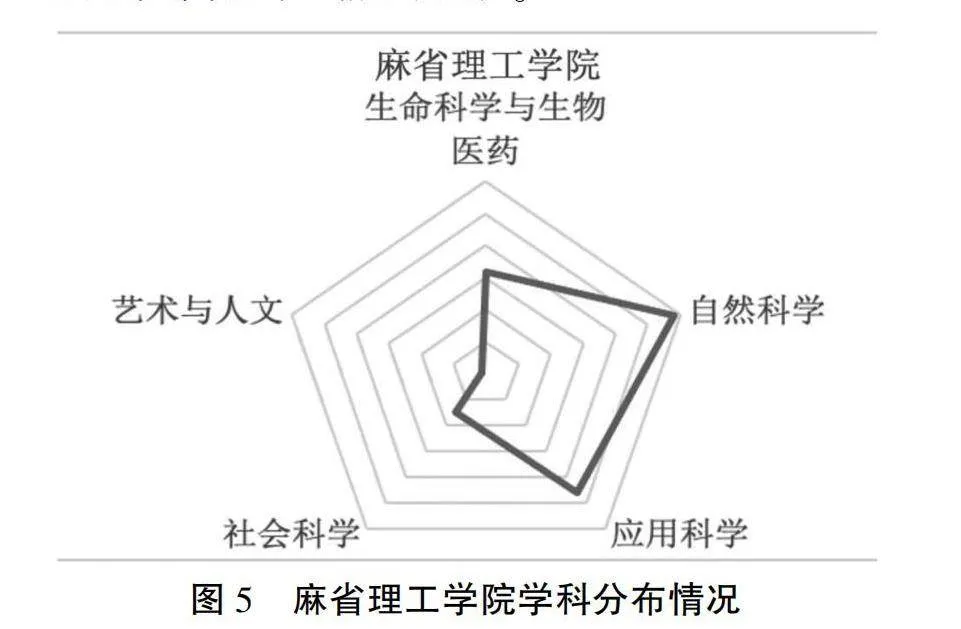

其次,在自然科學領域,從數量上來說,清華大學和麻省理工學院處于領先地位,分別發表了118561篇和116564篇論文。從比例上看,東京工業大學的自然科學論文占比最高,高達80.93%,其次是麻省理工學院,占比64.61%。

再次,在應用科學領域,從數量來看,最高的是帝國理工學院,其次是清華大學,然后是麻省理工學院,分別有238703篇、159880篇和91386篇。從占比來看,同樣也是帝國理工與清華大學最高。

然后,在社會科學領域,帝國理工學院占比最高,為17.38%,其次是麻省理工學院,占比16.66%,接下來是清華大學,占比15.60%。東京工業大學社會科學論文占比最低,僅為5.96%。

最后,人文學科是論文數量最少的學科,五所學校發表的論文最高也僅2000余篇。占比最高的麻省理工學院也僅有1.41%,其余四所高校的人文學科占比都低于1%,最低的東京工業大學占比0.26%。

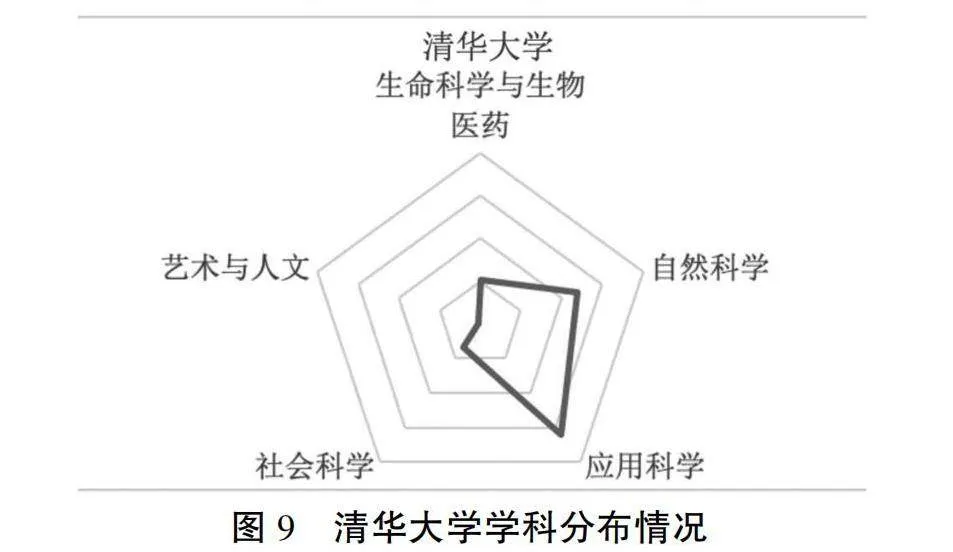

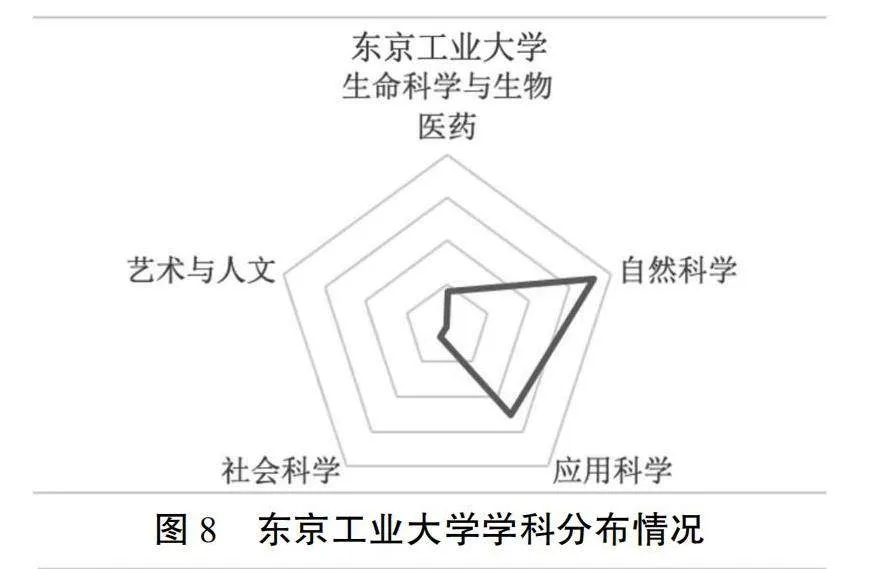

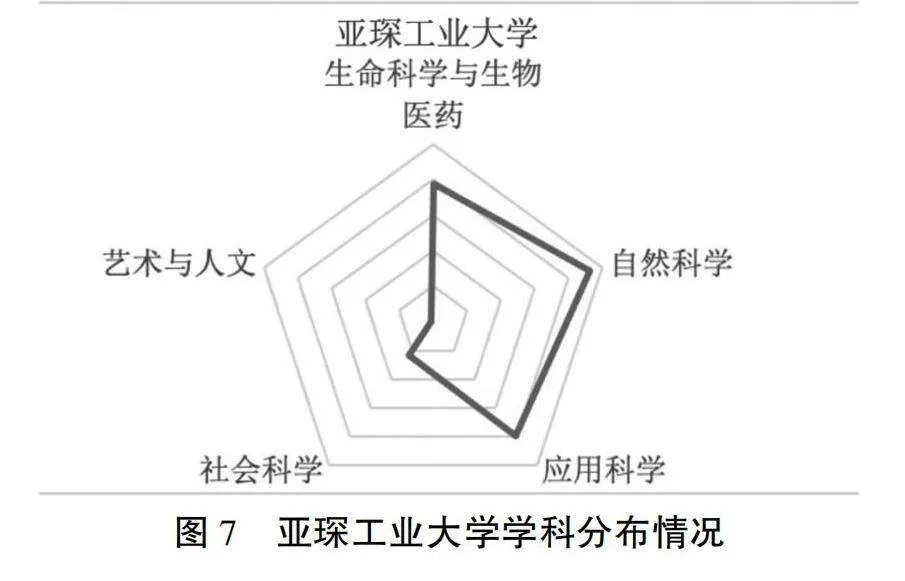

分析表4中各個高校學術產出最為豐富的研究方向,不難發現:自然科學、生命科學與生物醫藥、應用科學是五所大學學術產出最豐富的學科領域。同時,五所大學的學科分布也各有側重,本文通過可視化的方式直觀呈現五所大學學科分布情況。各大學的學科分布見圖5至圖10。麻省理工學院重點發展自然科學和應用科學領域,帝國理工學院重點發展應用科學和生命科學與生物醫藥領域,亞琛工業大學則在自然科學、生命科學與生物醫藥、應用科學三個領域較為均衡地發展,東京工業大學則是非常突出地發展自然科學,清華大學學術成果主要集中在應用科學和自然科學領域。社會科學在五所學校中均占有可觀的比例,而人文學科在五所大學的學術版圖中占據的比例極小,盡管有學科屬性的原因,其學術論文產出不如自然科學,但是普遍低于1%的學科占比也足以說明人文學科在五所頂尖高校中式微的現狀。

(三)論文學科廣度與論文跨學科性

從學科廣度來看,Web of science核心合集中學科類別共有254個,Web of science全集研究方向共155個,研究領域共6個。五所高校中學科廣度最高的是麻省理工學院,核心合集總學科數、全集期刊論文研究方向總數、全集總研究方向數分別為254、154、155個,幾乎囊括了數據庫中所有的學科。

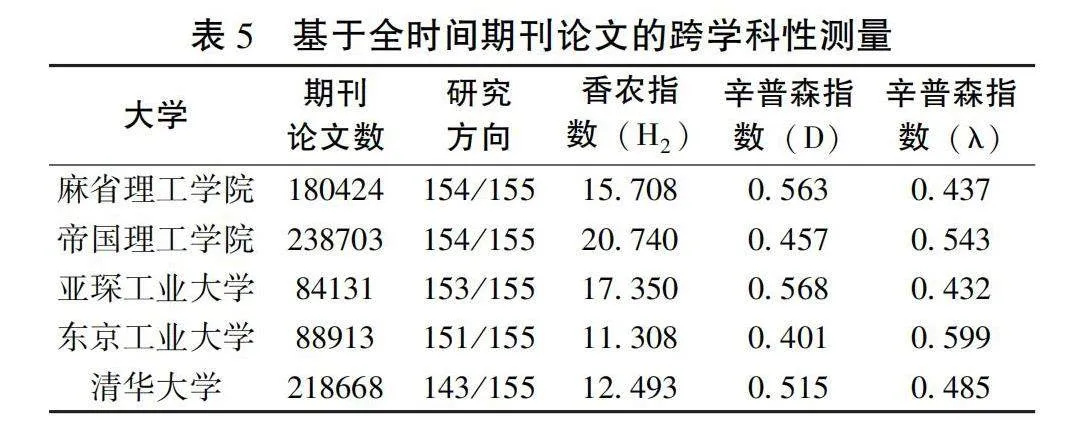

基于全時間文獻的跨學科性測量結果見表5、圖11。從學科廣度上看,麻省理工和帝國理工在五所大學中覆蓋學科面最廣,155個學科方向中涉及154個,接下來是亞琛工業大學和東京工業大學,清華大學的學科廣度在五所大學中最低。

從香農指數來看,帝國理工學院的跨學科性在五所高校中最高,其次為亞琛工業大學。五所學校的跨學科性由高到低依次是帝國理工學業、亞琛工業大學、麻省理工學院、清華大學與東京工業大學。

(四)論文學科廣度與論文跨學科性的變化趨勢

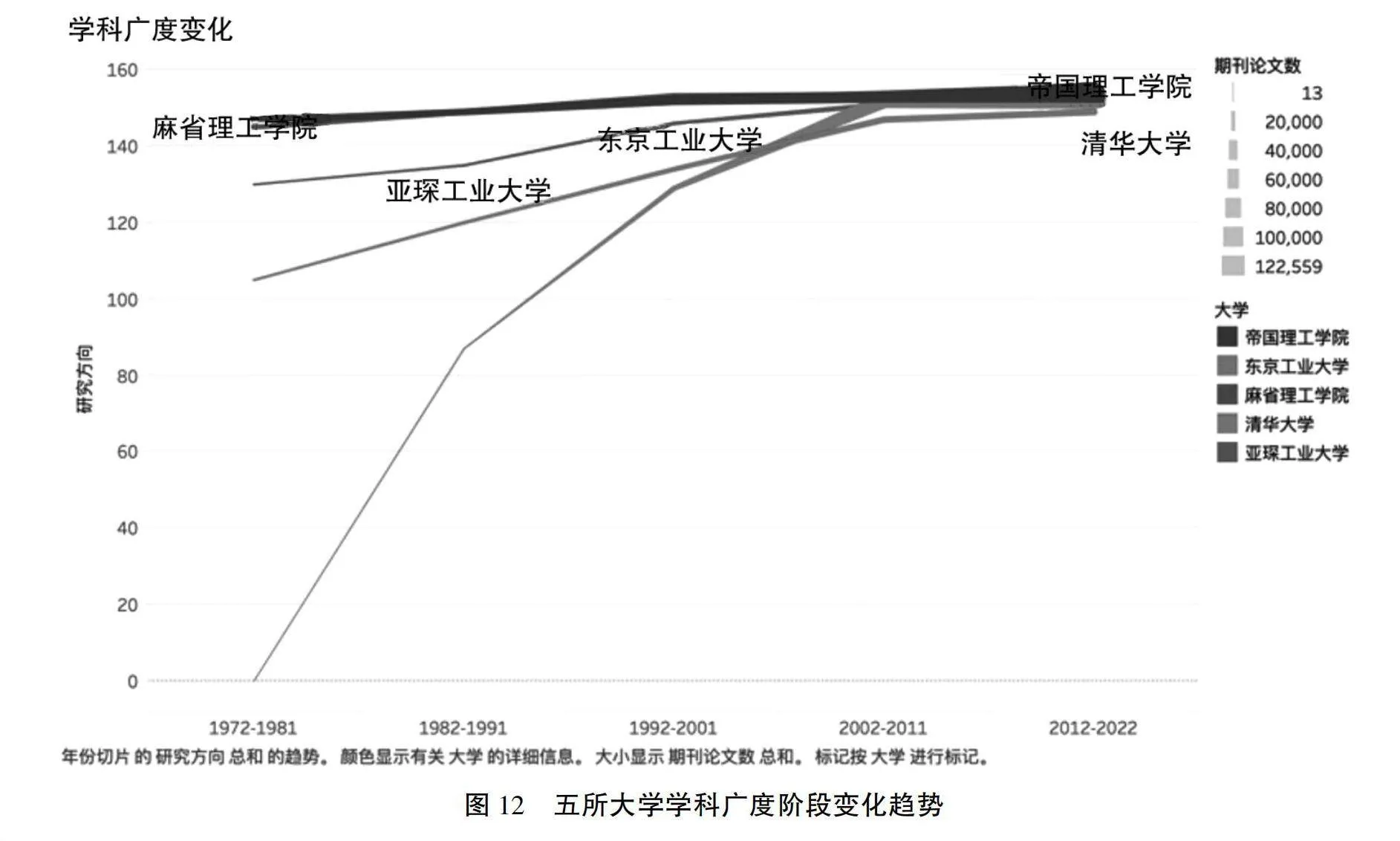

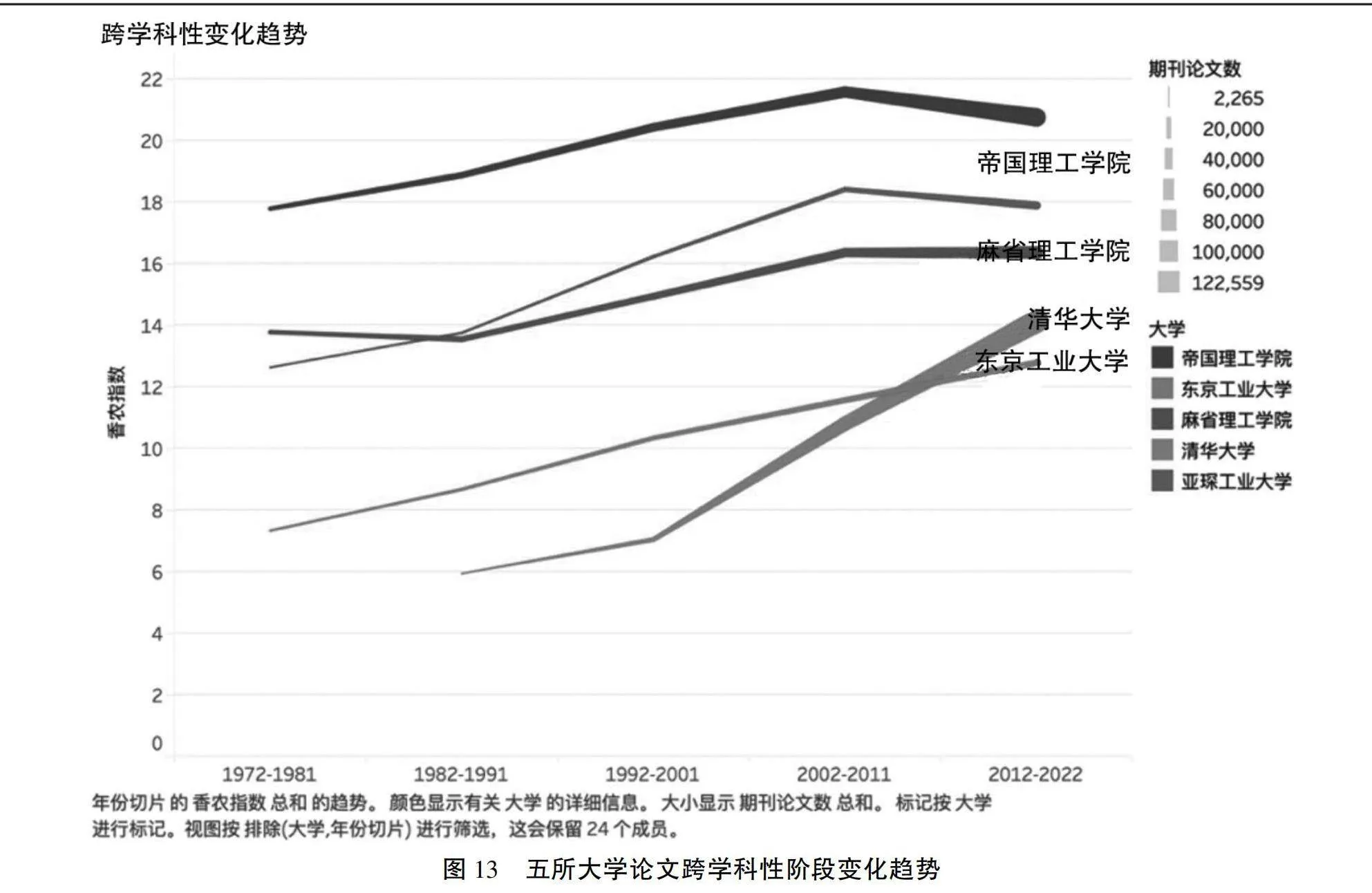

為了更好地挖掘各大學跨學科性的變化趨勢,分別測算各階段五所大學的學科廣度與跨學科性指標。以1972為界,將此后的50年劃分為10個時間切片,即1972-1981、1982-1991、1992-2001、2002-2011、2012-2022,分別測量各所大學在各個時間切片上的跨學科性相關指標變化。學科廣度變化見圖12,跨學科性變化見表6、圖13。

首先,從初始學科廣度來看,帝國理工學院、麻省理工學院很早就具有非常寬的學科廣度。早在第一個時間切片1972-1980年,帝國理工與麻省理工分別橫跨了147和145個學科,這兩所高校的初始學科廣度遠超其他三所。排名第三的是亞琛工業大學,在第一個時間切片有130個學科。之后是東京工業大學,初始學科105個。值得注意的是,由于清華大學在1972-1981年的論文樣本量較低,整體不具有代表性,因此未包含在圖表中。

其次,從學科廣度的變化趨勢來看,初始學科廣度較低的大學學科廣度擴張迅速。如清華大學在第一個時間切片未上榜,第二個時間切片1982-1991年,學科廣度達到87,1992-2001年,達到139,2002-2011則更是達到153。東京工業大學在1982-1991年增加到120個學科,1992-2001年達到134個學科,2002-2011年則達到了147個學科。亞琛工業大學也是從初始的130個學科,經過30年達到151個學科。學科廣度的快速提高表明各大學近年來都在往多學科方向發展。

最后,截至2022年,五所大學的學科廣度達到較高的水平,麻省理工學院、帝國理工學院擁有154個學科,亞琛工業大學、清華大學擁有153個學科,東京工業大學擁有149個學科。這表明最近十年,這五所以理工科著稱的大學已經一定程度上實現了跨學科發展。

在論文跨學科性變化趨勢方面,五所大學在過去的50年中整體上呈上升趨勢。五所大學的跨學科性變化趨勢可以分為三類:第一類是逐步上升型,包括清華大學和東京工業大學;第二類是先上升后平穩型,麻省理工學院;第三類是平穩-上升-平穩型,帝國理工學院和亞琛工業大學屬于此類型。出現平穩狀態的高校具有的共同特點是起始的跨學科性都相對較高,逐步上升型高校的特點是起始跨學科性都偏低。

四、分析與討論

(一)世界一流工科大學跨學科、綜合化的學科布局成為共同趨勢

在當今全球科技與社會融合的趨勢下,世界一流工科大學普遍傾向于構建跨學科、綜合化的學科。這種趨勢不僅反映了知識交叉融合的需求,也是為了更好地應對復雜的現實問題。通過整合不同領域的知識和技術,這些大學能夠更有力地推動創新、解決挑戰,并在全球范圍內保持競爭力。總體來說,五所大學學科生態系統趨向越來越復雜,個體(論文)數量劇增,物種(學科)類別也快速擴張。近50年來,五所大學發表的學術論文數量急劇增長,尤其是處于快速發展期的高校,如清華大學,論文發表的數量呈指數增長。大學學科廣度越來越寬。目前為止,五所大學的學科廣度都接近數據庫上限。五所學校中,帝國理工學院、麻省理工學院很早就具有極寬的學科廣度。回顧麻省理工學院跨學科發展歷程,可以發現該校在“二戰”結束以后就逐漸走跨學科發展道路,大力發展人文社科與管理科學。1950年成立人文、藝術與社會科學學院,1952年在原管理學系基礎上成立斯隆管理學院。因此,麻省理工學院很早就成為一所文理兼顧的研究型大學。而對國內“雙一流”建設高校來說,及早制定目標明確的跨學科發展戰略,打造良好的跨學科生態是實現大學高水平內涵式發展的必由之路。

(二)世界一流工科大學學科分布既表明當前世界科學技術發展最核心的議題所在,也體現各自的學科發展特色

世界一流工科大學的學科分布不僅僅是一種表面現象,更是科學技術發展的核心議題的體現。各大學在不同領域的強勢學科反映了其在全球科研體系中的地位和影響力。同時,學科分布也彰顯了各自的學科發展特色,突顯它們在特定領域的深厚積累和優勢。首先,五所世界一流大學有三個共同重點布局的學科領域,分別是自然科學、生命科學與生物醫藥和應用科學。謝靜等的實證研究也發現工學和醫學是世界一流大學最重視的學科領域。[37]其次,五所大學的學科分布各有側重。例如,帝國理工學院重點發展應用科學與生命科學與生物醫藥領域。帝國理工學院的全名為帝國理工醫學院(Imperial College of Science,Technology and Medicine),足以說明醫學院在帝國理工學院具有極為重要的地位。此外,帝國理工學院的四大跨學科研究主題就包括以生命醫學為核心的“健康的社會”[38]。清華大學學術成果主要集中在應用科學與自然科學領域。麻省理工學院重點發展自然科學與應用科學領域。亞琛工業大學則在自然科學、生命科學與生物醫藥領域、應用科學三個領域較為均衡地發展。東京工業大學則是非常突出地發展自然科學。最后,五所學校的社會科學均占有一定的比例,人文學科在五所大學的學術版圖中占據的比例極小。在推進學科建設的過程中,國內高校應依據學校發展歷史與自身特色合理規劃學科布局,一方面需要鞏固已有的學科優勢,另一方面也要嘗試補齊諸如人文科學領域的短板,實現跨學科均衡發展。

(三)世界一流工科大學跨學科性差異與其跨學科發展戰略密不可分

五所學校的跨學科性差異明顯,層次分明,體現了各個學校跨學科發展戰略的差異。世界一流工科大學之間的跨學科性差異并非偶然,而是與它們的跨學科發展戰略緊密相連。不同大學在跨學科研究上的投入和側重點,反映了它們對未來科技發展方向的理解和預見。這種戰略性選擇直接影響了大學在特定領域的影響力和競爭力。帝國理工學院最具跨學科性,無論是全時間的跨學科性,還是各時間段的跨學科變化趨勢,它的跨學科性指標都遙遙領先。在帝國理工學院之后跨學科性最高的大學的就是亞琛工業大學。這兩所大學的共同點是都有非常明確的跨學科發展目標,制定了非常詳實的跨學科發展戰略。帝國理工學院于2020年發布《帝國理工學院2020-2025戰略規劃》(Imperial College London Strategy 2020-2025),指出帝國理工學院在未來5年將仍舊以社會服務作為立校之本,并將全校的發展聚焦于四大跨學科研究主題:可持續發展的社會、健康社會、智慧社會和有彈性的社會。[39]2019年,亞琛工業大學發布《聯邦和州政府的卓越戰略卓越大學資助項目:綜合性的跨學科科技大學知識、影響、網絡》戰略規劃。[40]這是繼前五年跨學科戰略的又一次更新,更進一步推進亞琛工業大學朝跨學科綜合性科技大學發展。從數據分析可以看出,兩所高校的跨學科戰略都取得了明顯的成效。相比之下,麻省理工學院的跨學科性目前處于五所學校的中間位置,其跨學科性在上世紀90年代被亞琛工業大學超越。以最近的時間切片為例,東京工業大學在五所大學中跨學科性最低。這一方面由于東京工業大學長期精專于理工的傳統,對其他學科領域(如人文社科領域)關注度不高,另一方面也可能受到日本文化中的傳統科層體系和保守循規蹈矩觀念的影響,不同年級、不同學科間的界限明確、壁壘分明,缺乏自由溝通交流的氛圍。為此,2016年,東京工業大學進行了一場徹底的教育革命,調整了院系設置,取消了學院與學部的差異,成立融合理工學系等跨學科院系,重建了獨特的本研一體貫通的楔形教育體系,毫無疑問是要朝著跨學科方向發展。[41]

相比之下,清華大學的跨學科性與其他世界一流大學仍存在差距。清華大學在最近的時間切片內跨學科性排名第四,超越了東京工業大學,但相比其他三所大學,清華大學跨學科性還是偏低,這意味著當前清華的學科同質性還比較高。盡管清華大學近年來開始了一系列的綜合化建設舉措,也取得了巨大成就,且自身定位為一所“綜合性研究型大學”[42],但是相比其他幾所世界一流大學,清華大學還是略顯學科同質化。例如,張(Zhang L)等的研究顯示,在國內42所“雙一流”建設高校的跨學科性比較中,清華大學排第20位,跨學科性也并不突出。[43]因而,在接下來清華大學的學科建設中,應該關注非傳統強勢學科的建設成效。按學科生態理論,強勢學科占據過多資源,弱勢學科得不到充分發展,十分不利于學科生態系統的穩定與持續進化,進而影響到跨學科人才培養的質量。

(四)世界一流工科大學跨學科性從逐步提升到趨于穩定

近50年的實證數據顯示,五所世界一流大學跨學科性的變化趨勢的基本特征是從逐步提升到趨于穩定。這一趨勢可以理解為這些大學在過去一段時間不斷探索跨學科研究的有效模式,逐步建立了穩固的研究體系和團隊合作機制。隨著時間的推移,這些跨學科性的實踐將更加穩定地融入大學的學術文化中。世界一流大學跨學科性的變化趨勢可能具有普遍性,分析大學跨學科發展所處階段有助于制定更加合理的學科發展規劃。而五所案例大學發展趨勢可以分為三種類型:(1)逐步上升型;(2)先上升后平穩型;(3)平穩-上升-平穩型。五所大學的跨學科性變化呈現的三種趨勢表明,不同大學的學科結構處于不同的發展階段。如帝國理工學院、麻省理工學院、亞琛工業大學已經度過了跨學科性快速提高的階段,當前已經趨于穩定,而初始跨學科性相對較低的學校如東京工業大學、清華大學等仍處在穩步提升的階段之中。以清華大學為例,清華大學的跨學科性從2000年前后開始急劇提升。進一步分析清華大學的跨學科發展趨勢,一方面可以歸因于中國高等教育規模的不斷擴大、學術產出的提高,另一方面也得益于清華大學開始實施綜合性發展戰略。1952年院系調整后清華大學成為一所多學科性工科大學。改革開放后,學校先后恢復或新建了理科、文科、醫學學科和經濟管理學科等。[44]可以推測,清華大學的跨學科性在未來會逐步提升直至趨于穩定。“雙一流”高校在推進學科建設時應以實證數據監測評估本校跨學科性及跨學科發展階段,根據自身所處跨學科發展階段,制定目標明確、符合本校學科特色的跨學科發展戰略,以便打造良好的跨學科生態系統。

(五)研究局限性

本研究在測量跨學科性時存在一定局限。由于學科間發表要求和周期的差異,以及某些學科如建筑和藝術的學術產出并非主要以論文形式存在,論文數據可能未能全面反映所有學科的貢獻。此外,科研發表的主導學科如生命醫學,其高產出和高影響力可能導致其他學科相對代表性不足。此外,數據庫選取上的限制也未能覆蓋所有學術產出,尤其是非英語文獻,這可能對分析特定大學如東京工業大學、清華大學的學科廣度和跨學科性造成偏差。

參考文獻:

[1]習近平在清華大學考察:堅持中國特色世界一流大學建設目標方向 為服務國家富強民族復興人民幸福貢獻力量.中國政府網[EB/OL].[2022-03-05].http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/19/content_5600661.htm.

[2]習近平:高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告-新華網[EB/OL].[2022-10-31].http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.

[3]路甬祥.學科交叉與交叉科學的意義[J/OL].中國科學院院刊,2005(1):58-60.

[4]國務院學位委員會關于印發《交叉學科設置與管理辦法(試行)》的通知_部門政務_中國政府網[EB/OL].[2022-04-19].http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/06/content_5656041.htm.

[5]焦磊,趙慶年.從“結構”到“準則”:研究型大學跨學科轉向的組織行為學研究[J].高等工程教育研究,2019(04):139-144+187.

[6]王戰軍,藺跟榮.交叉學科建設:第二輪“雙一流”建設戰略價值[J].教育發展研究,2022,42(11):1-4.

[7]翟亞軍,王戰軍.基于生態學觀點的大學學科建設應然研究[J].科學學與科學技術管理,2006(12):111-115.

[8]馬廷奇,鄭政捷.生態視域下一流學科的成長邏輯與建設方略[J].現代教育管理,2022(1):83-92.

[9]陳良雨,馮小凡.一流學科建設中的動態能力困境與優化策略[J].東北大學學報(社會科學版),2022,24(1):127-133.

[10][43]ZHANG L,LEYDESDORFF L.The Scientometric Measurement of Interdisciplinarity and Diversity in the Research Portfolios of Chinese Universities[J/OL].Journal of Data and Information Science,2021,6(4):13-35.

[11]Borrego M,Cutler S.Constructive alignment of interdisciplinary graduate curriculum in engineering and science:An analysis of successful IGERT proposals[J].Journal of Engineering Education,2010,99(4):355-369.

[12]Apostel L.Interdisciplinarity Problems of Teaching and Research in Universities[J].1972.

[13]Jantsch E.Towards interdisciplinarity and transdisciplinarity in education and innovation[J].Interdisciplinarity,1972.

[14]Lattuca L R,Knight D,Bergom I.Developing a measure of interdisciplinary competence[J].The International journal of engineering education,2013,29(3):726-739.

[15]NATIONAL ACADEMIES (U.S.),COMMITTEE ON SCIENCE,ENGINEERING,AND PUBLIC POLICY (U.S.),NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (U.S.),等.Facilitating interdisciplinary research[M].Washington,D.C:The National Academies Press,2005.

[16]李江.“跨學科性”的概念框架與測度[J/OL].圖書情報知識,2014(3):87-93.

[17]WAGNER C S,ROESSNER J D,BOBB K,等.Approaches to understanding and measuring interdisciplinary scientific research (IDR):A review of the literature[J/OL].Journal of Informetrics,2011,5(1):14-26.

[18]PORTER A L,COHEN A S,DAVID ROESSNER J,等.Measuring researcher interdisciplinarity[J/OL].Scientometrics,2007,72(1):117-147.

[19]熊文靚,付慧真.基于主題挖掘模型的跨學科性研究主題及其演化研究[J].情報科學,2021,39(11):117-126.

[20]Rinia E,van Leeuwen T,van Raan A.Impact measures of interdisciplinary research in physics[J].Scientometrics,2002,53(2):241-248.

[21]Leydesdorff L,de Moya‐Anegón F,Guerrero‐Bote V P.Journal maps,interactive overlays,and the measurement of interdisciplinarity on the basis of S copus data (1996-2012)[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2015,66(5):1001-1016.

[22]Wang J,Thijs B,Gl?nzel W.Interdisciplinarity and impact:Distinct effects of variety,balance,and disparity[J].PloS one,2015,10(5):e0127298.

[23]馬克平,劉玉明.生物群落多樣性的測度方法Ⅰα多樣性的測度方法(下)[J].生物多樣性,1994(04):231-239.

[24]Porter A L,Chubin D E .An indicator of cross-disciplinary research[J].Scientometrics,1985,8(3-4):161-176.

[25]Brilouin L.Science and Information Theory[M].New York:Academic Pres,1956:125

[26]Web of Science 核心合集 - Clarivate - China[EB/OL].[2022-07-12].https://clarivate.com/zh-hans/solutions/web-of-science-%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%90%88%E9%9B%86/.

[27]Web of Science 核心合集 幫助[EB/OL].[2022-07-12].https://images.webofknowledge.com/WOKRS527R13/help/zh_CN/WOS/hp_research_areas_easca.html.

[28]Web of Science 核心合集 幫助[EB/OL].[2022-03-05].http://images.webofknowledge.com/WOKRS514B4/help/zh_CN/WOS/hp_research_areas_easca.html.

[29]葉春蕾.基于Web of Science學科分類的主題研究領域跨學科態勢分析方法研究[J/OL].圖書情報工作,2018,62(2):127-134.

[30]RAFOLS I,PORTER A L,LEYDESDORFF L.Science overlay maps:A new tool for research policy and library management[J/OL].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(9):1871-1887.

[31]MORILLO F,BORDONS M,G?MEZ I.An approach to interdisciplinarity through bibliometric indicators[J].2001:20.

[32]Van Noorden R.Interdisciplinary research by the numbers[J].Nature,2015,525(7569):306-307.

[33]葉春蕾.基于Web of Science學科分類的主題研究領域跨學科態勢分析方法研究[J/OL].圖書情報工作,2018,62(2):127-134.

[34]學位授予和人才培養學科目錄(2018年4月更新)- 中華人民共和國教育部政府門戶網站[EB/OL].[2022-03-05].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/ziliao/A22/201804/t20180419_333655.html.

[35]NCES Blog | Introducing the 2020 Classification of Instructional Programs (CIP)and Its Website[EB/OL].[2022-03-05].https://nces.ed.gov/blogs/nces/post/introducing-the-2020-classification-of-instructional-programs-cip-and-its-website.

[36]RAFOLS I,PORTER A L,LEYDESDORFF L.Science overlay maps:A new tool for research policy and library management[J/OL].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(9):1871-1887.

[37]謝靜,韓雙淼,顧建民.世界一流大學的學科樣態與生成邏輯[J].蘇州大學學報(教育科學版),2021,9(4):117-125.

[38]Themes[EB/OL]//Imperial College London.[2023-05-11].https://www.imperial.ac.uk/about/leadership-and-strategy/provost/academic-strategy/our-strategic-approach/themes/.

[39]Strategy 2020-2025 | About | Imperial College London[EB/OL].[2022-03-05].https://www.imperial.ac.uk/strategy/.

[40]RWTH – University of Excellence - RWTH AACHEN UNIVERSITY - English[EB/OL].[2023-05-11].https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Exzellenzinitiative/~cqnwy/Exzellenzuniversitaet/?lidx=1.

[41]東工大教育改革の歩み | 教育 | 東京工業大學[EB/OL].[2023-05-11].https://www.titech.ac.jp/education/reform.

[42]學校沿革-清華大學[EB/OL].[2022-03-05].https://www.tsinghua.edu.cn/xxgk/xxyg.htm.

[44]學校沿革-清華大學[EB/OL].[2022-03-05].https://www.tsinghua.edu.cn/xxgk/xxyg.htm.

參考文獻:

[1]習近平在清華大學考察:堅持中國特色世界一流大學建設目標方向為服務國家富強民族復興人民幸福貢獻力量[EB/OL].(2021-04-19)[2022-03-05].http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/19/content_5600661.htm.

[2]習近平:高舉中國特色社會主義偉大旗幟為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗:在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[EB/OL].(2022-10-25)[2022-10-31].http://www.news.cn/politics/cpc20/2022-10/25/c_1129079429.htm.

[3]路甬祥.學科交叉與交叉科學的意義[J/OL].中國科學院院刊,2005(1):58-60.

[4]國務院學位委員會關于印發《交叉學科設置與管理辦法(試行)》的通知[EB/OL].(2021-12-06)[2022-04-19].http://www.gov.cn/xinwen/2021-12/06/content_5656041.htm.

[5]焦磊,趙慶年.從“結構”到“準則”:研究型大學跨學科轉向的組織行為學研究[J].高等工程教育研究,2019(4):139-144.

[6]王戰軍,藺跟榮.交叉學科建設:第二輪“雙一流”建設戰略價值[J].教育發展研究,2022,42(11).

[7]翟亞軍,王戰軍.基于生態學觀點的大學學科建設應然研究[J].科學學與科學技術管理,2006(12):111-115.

[8]馬廷奇,鄭政捷.生態視域下一流學科的成長邏輯與建設方略[J].現代教育管理,2022(1):83-92.

[9]陳良雨,馮小凡.一流學科建設中的動態能力困境與優化策略[J].東北大學學報(社會科學版),2022,24(1):127-133.

[10][43]ZHANG L,LEYDESDORFF L.The Scientometric Measurement of Interdisciplinarity and Diversity in the Research Portfolios of Chinese Universities[J].Journal of Data and Information Science,2021,6(4):13-35.

[11]BORREGO M,CUTLER S.Constructive Alignment of Interdisciplinary Graduate Curriculum in Engineering And Science:An Analysis of Successful IGERT Proposals[J].Journal of Engineering Education,2010,99(4):355-369.

[12]APOSTEL L,Organisation for Economic Cooperation and Development,Centre for Educational Research and Innovation.Interdisciplinarity:Problems of Teaching and Research in Universities[M].Paris:OECD Publications Center,1972.

[13]JANTSCH E.Towards Interdisciplinarity and Transdisciplinarity in Education and Innovation[J].Interdisciplinarity,1972.

[14]LATTUCA L R,KNIGHT D,BERGOM I.Developing a Measure of Interdisciplinary Competence[J].The International Journal of Engineering Education,2013,29(3):726-739.

[15]NATIONAL ACADEMIES (U.S.),COMMITTEE ON SCIENCE,ENGINEERING,AND PUBLIC POLICY (U.S.),NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (U.S.).Facilitating Interdisciplinary Research[M].Washington,D.C:The National Academies Press,2005.

[16]李江.“跨學科性”的概念框架與測度[J/OL].圖書情報知識,2014(3):87-93.

[17]WAGNER C S,ROESSNER J D,BOBB K,etc.Approaches to Understanding and Measuring Interdisciplinary Scientific Research (IDR):A Review of the Literature[J/OL].Journal of Informetrics,2011,5(1):14-26.

[18]PORTER A L,COHEN A S,DAVID ROESSNER J,etc.Measuring Researcher Interdisciplinarity[J/OL].Scientometrics,2007,72(1):117-147.

[19]熊文靚,付慧真.基于主題挖掘模型的跨學科性研究主題及其演化研究[J].情報科學,2021,39(11):117-126.

[20]RINIA E,VAN LEEUWEN T,VAN RAAN A.Impact Measures of Interdisciplinary Research in Physics[J].Scientometrics,2002,53(2):241-248.

[21]LEYDESDORFF L,DE MOYA-ANEGóN F,GUERRERO-BOTE V P.Journal Maps,Interactive Overlays,and the Measurement of Interdisciplinarity on the Basis of Scopus Data (1996–2012)[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2015,66(5):1001-1016.

[22]WANG J,THIJS B,GLNZEL W.Interdisciplinarity and Impact:Distinct Effects of Variety,Balance,and Disparity[J].PlOS ONE,2015,10(5):e0127298.

[23]馬克平,劉玉明.生物群落多樣性的測度方法Ⅰα多樣性的測度方法(下)[J].生物多樣性,1994(4):231-239.

[24]PORTER A L,CHUBIN D E .An Indicator of Cross-Disciplinary Research[J].Scientometrics,1985,8(3-4):161-176.

[25]BRILOUIN L.Science and Information Theory[M].New York:Academic Press,1956:125.

[26]Web of Science 核心合集-Clarivate-China[EB/OL].[2022-07-12].https://clarivate.com/zh-hans/solutions/web-of-science-%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%90%88%E9%9B%86/.

[27]Web of Science 核心合集幫助[EB/OL].(2020-03-15)[2022-07-12].https://images.webofknowledge.com/WOKRS527R13/help/zh_CN/WOS/hp_research_areas_easca.html.

[28]Web of Science 核心合集幫助[EB/OL].(2020-03-15)[2022-03-05].http://images.webofknowledge.com/WOKRS514B4/help/zh_CN/WOS/hp_research_areas_easca.html.

[29]葉春蕾.基于Web of Science學科分類的主題研究領域跨學科態勢分析方法研究[J].圖書情報工作,2018,62(2):127-134.

[30][36]RAFOLS I,PORTER A L,LEYDESDORFF L.Science Overlay Maps:A new Tool for Research Policy and Library Management[J/OL].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(9):1871-1887.

[31]MORILLO F,BORDONS M,GóMEZ I.An Approach to Interdisciplinarity Through Bibliometric Indicators[J].2001:20.

[32]VAN NOORDEN R.Interdisciplinary Research by the Numbers[J].Nature,2015,525(7569):306-307.

[33]黃穎,高天舒,王志楠,等.基于Web of Science分類的跨學科測度研究[J].科研管理,2016,37(3):124-132.

[34]學位授予和人才培養學科目錄(2018年4月更新)[EB/OL].(2018-04-19)[2022-03-05].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/ziliao/A22/201804/t20180419_333655.html.

[35]NCES Blog | Introducing the 2020 Classification of Instructional Programs (CIP) and Its Website[EB/OL].[2022-03-05].https://nces.ed.gov/blogs/nces/post/introducing-the-2020-classification-of-instructional-programs-cip-and-its-website.

[37]謝靜,韓雙淼,顧建民.世界一流大學的學科樣態與生成邏輯[J].蘇州大學學報(教育科學版),2021,9(4):117-125.

[38]Themes//Imperial College London[EB/OL].[2023-05-11].https://www.imperial.ac.uk/about/leadership-and-strategy/provost/academic-strategy/our-strategic-approach/themes/.

[39]Strategy 2020-2025 |About| Imperial College London[EB/OL].[2022-03-05].https://www.imperial.ac.uk/strategy/.

[40]RWTH-University of Excellence-RWTH AACHEN UNIVERSITY[EB/OL].[2023-05-11].https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Exzellenzinitiative/~cqnwy/Exzellenzuniversitaet/?lidx=1.

[41]東工大教育改革の歩み | 教育 | 東京工業大學[EB/OL].(2016-03-31)[2023-05-11].https://www.titech.ac.jp/education/reform.

[42][44]學校沿革-清華大學[EB/OL].[2022-03-05].https://www.tsinghua.edu.cn/xxgk/xxyg.htm.

(責任編輯 劉第紅)