小學語文“思辨性閱讀與表達”學習任務群的設計要點及策略

【摘要】“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學通過引導學生運用比較、質疑、討論等方式,探究文章觀點與客觀事實之間的聯系,深入研究文學作品的內涵,明辨文章表達的是非善惡等,培養學生的理性思維和思辨、表達能力。基于此,對“思辨性閱讀與表達”學習任務群進行概述,研究小學語文“思辨性閱讀與表達”學習任務群的設計要點和教學實踐措施,旨在提升小學語文教學效果。

【關鍵詞】小學語文;“思辨性閱讀與表達”學習任務群;問題;活動

作者簡介:顧焱(1992—),女,江蘇省蘇州市相城區黃埭實驗小學。

《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出,教師要明確學習任務群的定位和功能,綜合考慮教材內容和學生情況,設計不同類型的學習任務,依托學習任務整合學習情境、學習內容、學習方法和學習資源,安排連貫的語文實踐活動。基于此,在小學語文課程中,教師為了培養學生的理性精神和思辨意識,提高學生明辨是非善惡的能力,可以開展“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學活動,讓學生通過完成多種連貫性的思辨與表達任務,養成勤學好問的習慣,學會有理有據地表達。

一、“思辨性閱讀與表達”學習任務群概述

“思辨性閱讀與表達”學習任務群的目的是在語文教學過程中,教師指導學生運用閱讀、比較、推斷、質疑、討論等方式,對課內、課外的文學作品及相關拓展資料進行深入研究,探究文中的觀點、事實等內容之間的關系,辨析文中事件或人物的是非或善惡、美丑。此種類型的學習任務群有利于讓學生保持好奇心,激發學生的表達欲望,培養學生的理性思維、思辨意識、表達能力等。教師需要引導學生多角度觀察和提問,客觀、冷靜地思考問題,鼓勵學生大膽表達個人觀點。

二、小學語文“思辨性閱讀與表達”學習任務群的設計要點

(一)明確學習任務的指向

對于小學語文課程而言,教師設計“思辨性閱讀與表達”學習任務群時,需要增強學習任務群的指向性,明確任務探究的目標,讓學生知道每個思辨與表達任務需要自己掌握哪些語文知識,提高哪幾項學習能力,提升哪些方面的學科素養等。另外,教師要使學生能夠發現任務與任務之間的聯系,自覺結合多項任務內容,加深對文學作品的理解,積累更多的語言知識,進而高效達成學習目標。

(二)逐漸增加任務的難度

教師圍繞“思辨性閱讀與表達”設計多個學習任務時,需要考慮學生的思維特點和認知規律,逐漸增加學習任務的難度,使學習任務群呈現出遞進性的特點,讓學生通過逐步完成學習任務,提高閱讀理解、思辨和表達的能力。教師為了達到這一效果,需要深入了解班上學生的語言能力、思維能力、學習能力等,之后圍繞教學內容、結合實際學情,設計由淺入深、由易到難的思辨與表達任務,利用簡單任務增強學生學習語文的信心,再利用稍難的任務培養學生的思辨意識。

(三)適當拓展認知的范圍

“思辨性閱讀與表達”學習任務群對學生提出較高的學習要求。在任務探究過程中,學生需要對文章進行深度閱讀,深入理解文章內涵。然而,對于小學階段的學生來說,他們由于生活閱歷較少,辨別能力和思辨能力有待提升,因此難以依靠以往的學習經驗完成學習任務。針對這一問題,教師需要適當拓展認知的范圍,基于教學內容,補充拓展教學資源,讓學生結合相關的信息解讀文章內容,與作者或故事人物產生情感共鳴,進而形成自己的看法。

(四)增加任務探究的樂趣

教師為了提高學生完成思辨與表達任務的積極性,需要設計更具趣味性的學習任務,增加任務探究的樂趣,激發學生的探索欲和求知欲,讓學生更加主動地參與任務探究活動,逐漸學會辯證分析文中的觀點、思想等,提升學習效果。

三、小學語文“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學實踐措施

(一)創設問題情境,在解讀中培養思辨意識

教師為了培養學生的思辨意識,可以圍繞教學內容,創設多樣化的問題情境,通過引導學生提出開放性、質疑性、哲理性的問題,使學生在問題討論與解答中,加深對文章內涵的理解。

1.提出開放性問題

針對小學低年級學生,教師開展“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學時,需要注重保護學生的好奇心,引導學生主動閱讀課文,使學生能夠針對課文內容和拓展資料,多問“為什么”,發現相似事物的異同點,同時鼓勵學生積極表達、自由表達。教師可以圍繞課文布置多個開放性閱讀探知任務,讓學生在閱讀過程中主動提出開放性問題,在思辨、討論中深刻理解語文知識,形成一定的思辨意識[1]。

以統編版小學語文二年級下冊識字單元第3課

《“貝”的故事》教學為例,首先,教師布置識字任務,帶領學生閱讀課文,讓學生認識“骨”“漂”

“隨”“損”“財”等生字。其次,教師結合多媒體課件,布置開放性閱讀任務,讓學生自行探索相似漢字的異同點,提出相關問題。具體來說,教師播放“貝”字演變的視頻,讓學生了解“貝”字從甲骨文到現代漢字的寫法變化。另外,教師展示與“貝”有關的其他漢字產生的場景,如購物場景等,引導學生針對漢字提出問題,如“‘購’‘財’‘賺’等字都有‘貝’字旁,但是讀音和意思都不相同,如何進行區分?這些字之間有什么內在聯系嗎?”針對此類問題,教師引導學生結合有關漢字拆分的圖片進行思考和討論,分析“貝”字旁的漢字的內在聯系,使學生掌握相關漢字的讀法,理解漢字的意思,知道每個字的使用場景,進而提高學生的漢字學習質量。

教師布置關于開放性問題的探知和提問任務,既可以提高學生主動閱讀的興趣,又能培養其思辨和閱讀的能力。

2.提出質疑性問題

針對小學中年級學生,教師要重點培養學生辨析、質疑的能力,引導學生深入解讀課文內容,探究文中觀點與事實的不同之處,或者從不同的角度出發,研究文中觀點的科學性,提出合理的質疑性問題,積極表達個人觀點,用具體事例證明自己的觀點,從而幫助學生形成認知、學會質疑。教師可以針對課文、結合拓展資料,布置閱讀、辨析、提問、交流等方面的學習任務,開展關聯性探知活動[2]。

以統編版小學語文四年級上冊第二單元第6課《夜間飛行的秘密》教學為例,首先,教師布置閱讀任務,讓學生自行閱讀課文,根據其中涉及的科學原理,提出相關問題,如“假設飛機上的雷達損壞,飛機是否還能安全飛行?超聲波能用于生活中的哪些領域?”對于這些問題,教師與學生一同討論,借此使學生能夠從更多的角度分析課文內容。其次,教師布置提問任務,讓學生根據生活經驗、結合生活實例、針對課文內容進行質疑,如“只有蝙蝠能夜間飛行嗎?科學家為什么選擇用蝙蝠做實驗?貓頭鷹夜間飛行的原理與蝙蝠是否一樣?”最后,教師布置交流任務,針對學生提出的問題提供相關信息,讓學生圍繞拓展資料展開討論,探究并說出問題的答案。

教師圍繞質疑性問題設計任務,能夠使學生掌握辨析、提問的方法,同時拓展其思維。

3.提出哲理性問題

對于小學高年級學生,教師需要重點培養學生的思辨能力和表達能力,引導學生探索課文中的觀點與論據之間的聯系,辨別課文中的因果關系、總分關系等,鼓勵學生根據課文內容提出富有哲理的問題,讓學生更加客觀、理性地探討問題,增強表達的條理性、邏輯性,以此感悟課文的深刻內涵。教師可以布置需要進行探究、提問、分析的學習任務,創設能夠提高學生分辨能力、促進學生辯證思維發展的教學活動[3]。

以統編版小學語文五年級下冊第六單元第15課《自相矛盾》教學為例,首先,教師布置解讀任務,讓學生自行聯系上下文內容,推測“譽”“弗”“立”這幾個字在句子中的意思,結合釋義理解全文的意思。其次,教師布置因果關系探究任務,讓學生分析楚國商人賣貨的矛盾點,即矛的鋒利無比與盾的堅硬無比產生了沖突。最后,教師布置問答任務,讓學生基于課文內容、結合生活經驗,提出哲理性問題,通過思辨、討論與解答,深化對這篇文言文寓意的理解。比如,學生提出如下問題:(1)矛與盾之間的沖突點是什么?(2)“機會不等人”和“機會總是留給有準備的人”這兩個觀點是否矛盾?同時,學生針對哲理性問題進行探討,從而理解課文的深層內涵,準確表達《自相矛盾》的寓意。

教師設計哲理探究等任務,能夠有效培養學生明辨是非和理性分析的能力,同時使其學會客觀闡述個人觀點。

(二)創設討論活動,在表達中培養思辨能力

教師為了進一步提高學生的思辨能力,需要從表達的角度出發,開展更多討論類的教學活動,設置能夠引發學生深度思考和指導學生辨析、交流的學習任務群。

1.開展邏輯表達活動

在“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學中,教師為了讓學生厘清課文內容的前后邏輯,培養學生的理性思維,提高學生的邏輯表達能力,需要圍繞課文布置深度閱讀等任務,讓學生在深入思考、互動交流中形成較強的思辨能力,同時需要借此使學生掌握分析、辯證、推理等思維方法,提升梳理能力、辨別能力等[4]。

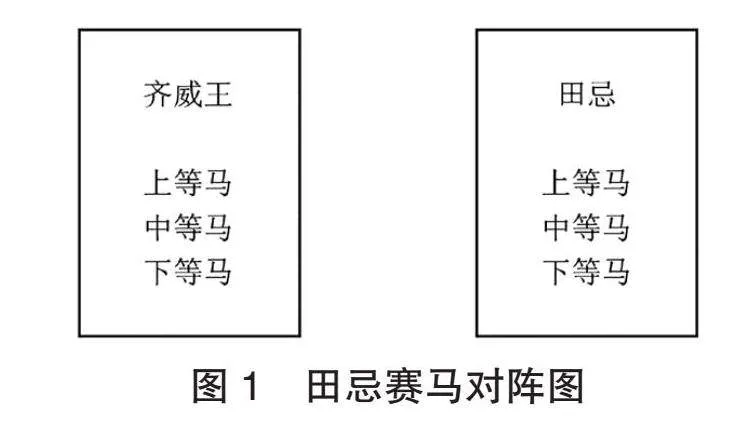

以統編版小學語文五年級下冊第六單元第16課《田忌賽馬》教學為例,首先,教師布置默讀任務,讓學生通過獨立閱讀,了解成語故事的主要內容,以及田忌、孫臏、齊威王的特征。其次,教師布置合作討論任務,同時展示以下對陣圖(如圖1所示),讓學生探討田忌賽馬的對戰思路,并分析孫臏調整馬匹對戰順序的原因,通過連線的方式厘清其中的邏輯關系。最后,教師布置表達任務,讓學生運用“雖然……但是……”“如果……就……”等關聯詞,復述故事內容,同時嘗試探索其中的邏輯漏洞,解析孫臏的思維過程,以此培養學生的邏輯思維。

教師基于學習任務群,開展邏輯表達活動,能夠讓學生在討論與表達的過程中,提高辨別邏輯關系的能力。

2.開展主題辯論活動

“思辨性閱讀與表達”學習任務群教學不僅要培養學生的辯證思維、思辨意識和表達能力,還要使學生能夠結合具體事例,有條理、有側重、有邏輯地表達個人觀點與立場,表明個人態度,進而提高學生在思辨中表達、在表達中思辨的能力。因此,教師可以基于課文、結合生活實例,布置與主題辯論相關的學習任務,讓學生通過逐步完成任務,深化對課文內涵的理解,形成較強的思辨、表達能力[5]。

以統編版小學語文六年級下冊第五單元第14課《文言文二則》中的《兩小兒辯日》教學為例,首先,教師布置閱讀理解任務,讓學生結合釋義、運用已有經驗,自行探究和理解課文中的語句的表層意思,概括主要內容,即《兩小兒辯日》講述了孔子在路上遇到的兩個孩童爭辯太陽遠近的故事。其次,教師布置課文深度解析任務,讓學生針對兩個孩童辯論的內容,探究每個孩童的論據與觀點之間的聯系。再次,教師布置拓展思考任務,讓學生圍繞這篇文言文的內容展開討論,探討用事例論證觀點的方法。最后,教師以“讀書與實踐哪個更重要?”為辯題,布置主題辯論任務,讓學生自行加入正方或反方,探索與之相符的事例,運用辯證思維進行觀點辯論,以此培養學生的知識遷移能力。

教師在主題辯論活動中引導學生逐步完成相關任務,既可以培養其理性精神,又能提升其結合證據反駁他人觀點、證明個人觀點的能力。

結語

綜上所述,教師若想增強小學語文教學的實踐性和有效性,可以圍繞“思辨性閱讀與表達”學習任務群,創設多樣化的教學活動,讓學生完成多個閱讀探知與實踐任務,深化對語文知識的理解,同時提升思辨意識和表達能力。

【參考文獻】

[1]周雯.聚焦思辨性閱讀與表達,構建小學語文高效課堂[J].求知導刊,2023(36):44-46.

[2]王香.小學語文思辨性閱讀與表達教學的實踐方法[J].教學管理與教育研究,2023,8(24):64-66.

[3]孫中虎.小學語文思辨性閱讀與表達任務群的教學策略探析[J].安徽教育科研,2023(34):16-18.

[4]元如英.小學語文思辨性閱讀與表達的應用策略[J].新課程導學,2023(30):83-86.

[5]程芳.小學語文思辨性閱讀與表達教學初探[J].語文教學與研究,2023(8):93-95.