前入路及后外側入路全髖關節置換術患者圍術期指標及平衡能力比較

【摘要】目的 觀察前入路及后外側入路全髖關節置換術(THA)對患者圍術期指標及平衡能力的影響,為臨床提供參考。方法 選取2018年9月至2023年10月東海縣中醫院收治的70例行THA患者進行回顧性分析,根據手術入路不同分為對照組與觀察組,各35例。對照組患者術中采取后外側入路,觀察組患者術中采取前入路。比較兩組患者圍術期指標、髖關節功能及平衡能力[Harris髖關節功能評分、Berg平衡量表(BBS)評分和Tinetti平衡與步態量表(Tinetti-POMA)評分]、炎癥因子[C反應蛋白(CRP)、白細胞介素-6(IL-6)]水平、疼痛介質[5-羥色胺(5-HT)、前列腺素E2(PGE2)和P物質(SP)]水平和并發癥發生情況。結果 與對照組相比,觀察組患者手術時間更長,切口長度更短,術中出血量更少,住院時間更短(均P<0.05)。兩組患者Harris髖關節功能評分、BBS評分、Tinetti-POMA評分均具有時間、組間、交互效應差異;兩組患者術后3、6個月Harris髖關節功能評分、BBS評分、Tinetti-POMA評分均呈升高趨勢,且觀察組術后3個月均更高(均P<0.05)。術后1周,兩組患者炎癥因子水平均升高,但觀察組均更低(均P<0.05)。術后1周,兩組患者5-HT、PGE2、SP水平均降低,且觀察組均更低(均P<0.05)。兩組患者并發癥總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。結論 與后外側入路相比,前入路THA圍術期指標更優,可幫助患者更快恢復髖關節功能及平衡能力,且炎癥因子及疼痛介質水平均更低,同時安全性理想。

【關鍵詞】前入路;后外側入路;全髖關節置換術;髖關節功能;平衡能力

【中圖分類號】R687 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-2665.2024.19.0062.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.19.021

髖關節置換術是一種臨床常見術式,主要用于治療由于多種原因導致的髖關節疼痛、功能障礙或關節破壞等。以往多為半髖置換,后發展至全髖關節置換術(THA)。THA術中入路選擇較多,包括前入路、前外側入路和后外側入路等,不同入路具有不同的臨床效果,選擇合適的手術入路可加快患者恢復[1]。既往臨床多采取后外側入路進行THA,其術中暴露范圍較廣,但創傷也較大[2]。而前入路具有微創的優勢,可減少組織損傷,利于術后早期康復[3]。基于此,本研究觀察不同入路THA對患者圍術期指標及平衡能力的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年9月至2023年10月東海縣中醫院收治的70例行THA的患者進行回顧性分析,根據手術入路不同分為對照組與觀察組,各35例。對照組患者中男性16例,女性19例;年齡49~72歲,平均年齡(60.63±8.17)歲;患側:左側18例,右側17例。觀察組患者中男性18例,女性17例;年齡49~73歲,平均年齡(61.05±8.24)歲;患側:左側20例,右側15例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),組間具有可比性。本研究經東海縣中醫院醫學倫理委員會批準。納入標準:⑴患者均符合THA指證[4];⑵年齡≥18歲。排除標準:⑴合并其他部位骨折者;⑵合并其他感染性疾病者;⑶合并惡性腫瘤者;⑷有股骨頸手術史者;⑸合并心、肝等重要臟器功能障礙者。

1.2 手術方法 對照組患者接受后外側入路THA。患者取健側臥位,常規消毒、鋪巾、麻醉,從大轉子后緣作8~12 cm切口,逐層切開直至闊筋膜被顯露,露出臀中肌、臀大肌,切開關節囊至股骨小轉子露出,切除股骨頸殘端,取出股骨頭,打磨髖臼,并植入假體及髖臼內襯,確認外展角為45°、前傾角為20°;患髖內旋,開髓置入股骨柄,髖關節復位后,確認雙下肢等長,修復外旋肌、關節囊,在確保關節穩定且無活動性出血后放置引流管,縫合切口。觀察組患者接受前入路THA。患者取仰臥位,墊高臀部,術前準備同上,從髂前上棘外下方2橫指處作8~12 cm切口,于闊筋膜張肌與縫匠肌的間隙鈍性分離皮下組織及筋膜,切開關節囊,于股骨小轉子上1 cm處截骨,取出股骨頭,清除骨贅、滑膜、關節囊,打磨髖臼,并植入假體及髖臼內襯(方法同上);內收外旋患側,患側下肢以經典的“4”字形態擺放,切除后外側關節囊,露出股骨,開髓置入股骨柄后進行髖關節的復位操作,后續操作同對照組。術后對患者進行為期6個月隨訪。

1.3 觀察指標 ⑴比較兩組患者圍術期指標。包括手術時間、切口長度、術中出血量(采取稱重法測量)、術后引流量(在切口引流球尾部裝入三通管,收集引流液測量)和住院時間(出院標準:切口基本愈合,引流基本完成,術后無并發癥發生)。⑵比較兩組患者髖關節功能及平衡能力。采用Harris髖關節功能評分[5]評價兩組患者髖關節功能,Harris髖關節功能評分最高分為100分,評分與髖關節功能成正比;采用Berg平衡量表(BBS)[6]和Tinetti平衡與步態量表(Tinetti-POMA)[7]評估兩組患者的平衡能力,BBS評分最高分為56分,Tinetti-POMA評分最高分為28分,評分越高均代表患者平衡能力越好。上述評分均于術前及術后3個月、術后6個月評估。⑶比較兩組患者炎癥因子水平。采集兩組患者空腹靜脈血3 mL,采用離心機離心10 min(轉速為3 500 r/min,半徑為15 cm),取血清,測定C反應蛋白(CRP)、白細胞介素-6(IL-6)水平,于術前、術后1周檢測,采用全自動生化分析儀(武漢尚宜康健科技有限公司,鄂械注準20182222359,型號:KEA-TR100)。⑷比較兩組患者疼痛介質水平。采集兩組患者空腹靜脈血3 mL,取血清方法同⑶,測定5-羥色胺(5-HT)、前列腺素E2(PGE2)和P物質(SP)水平,于術前、術后1周檢測,方法為酶聯免疫吸附法。⑸比較兩組患者并發癥發生情況。并發癥(感染、神經損傷、血腫、脫位)總發生率=各項并發癥發生例數之和/總例數×100%。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以(x)表示,采用t檢驗,不同時間點結果比較采用重復測量方差分析,其兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

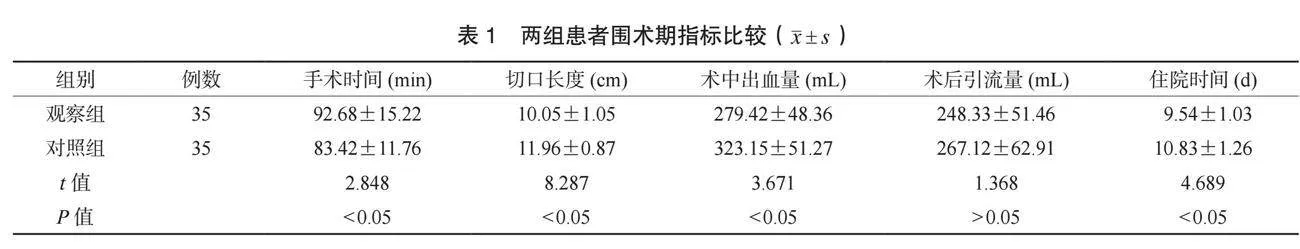

2.1 兩組患者圍術期指標比較 與對照組相比,觀察組患者手術時間更長,切口長度更短,術中出血量更少,住院時間更短,差異均有統計學意義(均P<0.05);兩組患者術后引流量比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2 兩組患者髖關節功能及平衡能力比較 兩組患者Harris髖關節功能評分、BBS評分、Tinetti-POMA評分均具有時間、組間、交互效應差異;兩組患者術后3、6個月Harris髖關節功能評分、BBS評分、Tinetti-POMA評分均呈升高趨勢,且觀察組術后3個月均高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

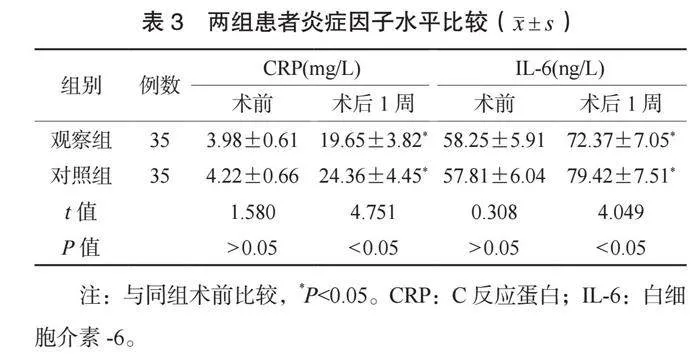

2.3 兩組患者炎癥因子水平比較 術前,兩組患者炎癥因子水平比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);術后1周,兩組患者CRP、IL-6水平均升高,但觀察組均更低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

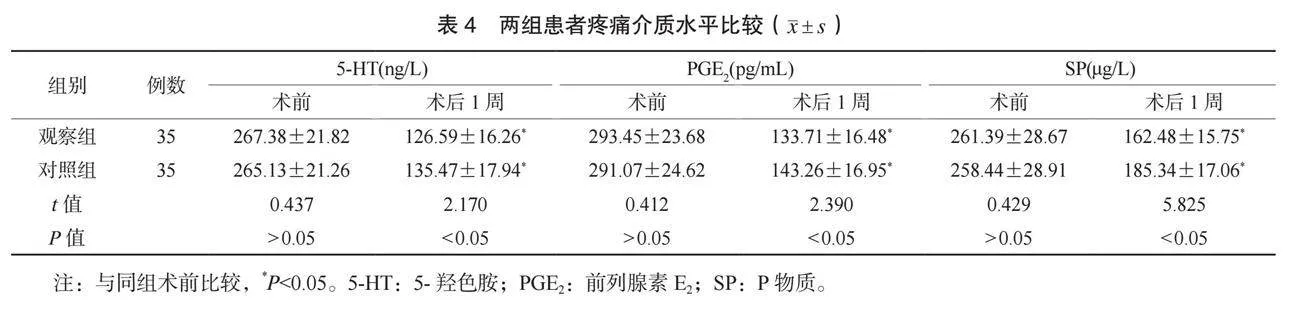

2.4 兩組患者疼痛介質水平比較 術前,兩組患者疼痛介質水平比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);術后1周,兩組患者5-HT、PGE2和SP水平均降低,且觀察組均更低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表4。

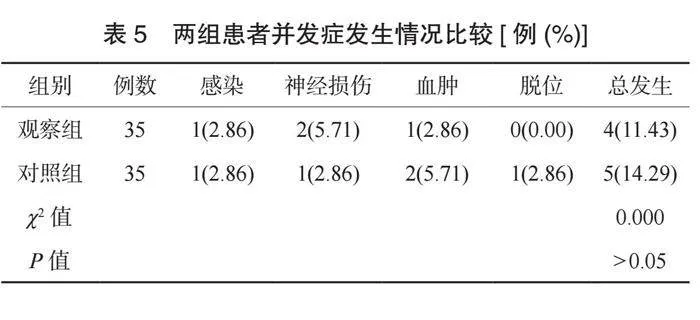

2.5 兩組患者并發癥發生情況比較 兩組患者并發癥總發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表5。

3 討論

THA是臨床治療髖關節疾病的重要術式,通過置換病變髖關節,可達到緩解關節疼痛、提高關節功能等效果[8]。而THA效果受手術入路方式的影響,尋找合適的手術入路或能加速患者恢復。

本研究結果顯示,與對照組相比,觀察組患者手術時間更長,切口長度更短,術中出血量更少,住院時間更短,提示前入路THA能夠促進患者術后早期康復。分析原因為,前入路手術由于操作更精細、術野受到限制,手術時間延長。而由于前入路手術對肌肉的損傷較小,無需牽引露出臀中肌等肌肉,因此術中出血量更少,術后恢復更快,住院時間更短。本研究結果顯示,兩組患者術后3、6個月Harris髖關節功能評分、BBS評分、Tinetti-POMA評分均呈升高趨勢,且觀察組術后3個月均更高,提示前入路THA可促進患者早期髖關節功能及平衡能力恢復。分析原因為,后外側入路不易損傷髖關節外展功能,有利于術后功能快速恢復,但前入路THA可最大程度減少對肌肉組織的損傷,使髖關節及周圍肌肉的穩定性得到保證,促進患者盡快恢復[9]。另外,本研究結果顯示,術后1周,兩組患者炎癥因子水平均高于術前,5-HT、PGE2和SP水平均低于術前,但觀察組炎癥因子、5-HT、PGE2和SP水平均低于對照組,提示前入路可減輕炎癥與疼痛水平。分析原因為,前入路手術對組織的損傷較小,能夠減輕術中創傷引起的炎癥及疼痛。本研究結果還顯示,兩組患者并發癥總發生率比較,差異無統計學意義,提示兩種入路均有良好安全性。分析原因為,前入路手術屬于微創手術,術后并發癥少,而后入路手術雖暴露范圍較大,但通過術后規范干預,可減少并發癥發生。但本研究樣本量相對較小,為了更全面地評估該技術的有效性、安全性及潛在的長期影響,未來有必要開展更大規模的研究。

綜上所述,前入路THA較后外側入路的圍術期指標更佳,可幫助患者更快恢復髖關節功能及平衡能力,且炎癥因子及疼痛介質水平均更輕,同時安全性理想。

參考文獻

魏巍,王祥金.三種手術入路全髖關節置換治療股骨頸骨折早期臨床療效比較[J].中國現代手術學雜志, 2023, 27(2): 97-103.

紀永志,胡凱,王利兵,等.小切口與傳統后外側入路全髖關節置換術的薈萃分析[J].中國矯形外科雜志, 2022, 30(8): 706-711.

孫躍先,于晶,莊天微,等.直接前入路全髖關節置換術對老年股骨頸骨折患者術后康復的效果觀察[J].中國醫藥科學, 2021, 11(2): 206-208, 222.

周一新,楊德金.髖膝關節置換快優臨床路徑及康復指南[M].北京:人民軍醫出版社, 2015: 7-9.

周淑新. WONCA研究論文摘要匯編-髖關節炎患者全髖關節置換術與關節表面置換術的比較:單中心、平行組、評估者設盲、隨機對照試驗[J].中國全科醫學, 2013, 16(19): 1754.

金冬梅,燕鐵斌,曾海輝. Berg平衡量表的效度和信度研究[J].中國康復醫學雜志, 2003, 18(1): 25-27.

楊雅琴,王擁軍,馮濤,等.平衡評價量表在臨床中的應用[J].中國康復理論與實踐, 2011, 17(8): 709-712.

林健.微創后外側入路髖關節置換術治療髖關節疾病的效果觀察[J].大醫生, 2024, 9(11): 83-86.

蔣艷瓊,吳威甫,張曉,等.不同入路全髖關節置換術術后早期平衡及本體感覺的臨床研究[J].實用醫院臨床雜志, 2020, 17(2): 168-171.