數字經濟、要素市場化與產業鏈韌性

摘 要: 蓬勃發展的數字經濟為我國產業鏈韌性的增強提供了新路徑。利用2013—2021年30個省份的省級面板數據,基于宏觀視角對我國產業鏈韌性與數字經濟之間的內在機理作了理論與實證兩方面探究。研究發現,數字經濟對產業鏈韌性產生了直接性的顯著正向促進作用;機制分析表明,數字經濟通過促進要素市場化來消除要素流動阻力并提高要素流轉效率的路徑間接強化了產業鏈韌性;異質性分析的結果表明數字基礎設施和數字產業化對于產業鏈韌性的促進作用更為顯著,且高數字經濟發展水平省份和東部省份在利用數字經濟強化產業鏈韌性中更具優勢。研究結論為政府利用數字經濟增強產業鏈韌性提供理論依據。

關鍵詞: 數字經濟;產業鏈韌性;要素市場化

中圖分類號: F 49

文獻標志碼: A

收稿日期:2024-04-18

基金項目:國家社會科學基金一般項目“數字經濟背景下產業鏈韌性重塑機制及策略優化研究”(項目編號:20BJY011;項目負責人:汪彩君)成果之一;浙江工業大學人文社科特色研究培育項目“數字經濟提升產業集群經濟韌性的機制及對策研究”(項目編號:SKY-ZX-20220065;項目負責人:汪彩君)成果之一

作者簡介:石奇煒(1998—)(通信作者),男,浙江紹興人,浙江工業大學經濟學院碩士研究生,主要研究方向為產業經濟、數字經濟;汪彩君(1980—),女,浙江開化人,經濟學博士,浙江工業大學經濟學院副教授,主要研究方向為產業經濟、數字經濟。

文章編號:1005-9679(2024)05-0039-05

Digital Economy, Factor Marketization, and Industrial Chain Resilience

SHI Qiwei WANG Caijun

(School of Economics, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract: The thriving digital economy provides a new pathway for enhancing the resilience of China’s industrial chains. Using panel data from 30 provinces from 2013—2021, this study explores the relationship between industrial chain resilience and the digital economy. The findings show that the digital economy significantly enhances industrial chain resilience. It achieves this by promoting factor marketization, reducing barriers to factor mobility, and improving circulation efficiency. Digital infrastructure and digital industrialization have a particularly strong impact on resilience. Provinces with higher digital economy development, especially in the eastern region, benefit more. These conclusions offer a theoretical basis for the government to leverage the digital economy to strengthen industrial chain resilience.

Key words: digital economy; industrial chain resilience; factor marketization

1 理論分析與研究假設

1.1 數字經濟與產業鏈韌性

第一,數字經濟強化了產業鏈整體的強度。相較于傳統內生增長理論,數據要素被新納入了生產函數中,因其不受嚴格的稀缺性與排他性限制,提高了要素邊際報酬遞增的倍率,成倍地促進了宏觀經濟增長。此外企業借助數字技術有能力低成本實現“跨領域”的多樣化業務,達成充分的范圍經濟,并通過精確識別每個消費者的需求,強化長尾效應。最終促成了市場規模的擴大,完善與延長了產業鏈。

第二,數字經濟強化了產業鏈節點的堅實程度。由于在數字經濟時代,企業呈現出低邊際成本的特征,能更充分利用規模經濟,因此更容易孕育大型企業。而大型企業依靠足夠的資源支撐,使得其在抵抗風險上更有優勢,同時由于規模較大的生產者能夠大力投入資本進行創新,在創新上更具優勢,因此其也能夠實現持續性的增長。這些也將顯著強化產業鏈中各產業部門即節點的強度。

第三,數字經濟提高了產業鏈節點更換的可能性。數字經濟一方面通過規模經濟、范圍經濟等降低了企業的生產成本,另一方面借助數字技術克服交易主體間信息不對稱也降低了企業的交易成本,同時數字經濟所發掘的多樣性需求也拓展了市場的邊界,使市場不易飽和,為創新型的中小型企業提供了生存空間。當產業鏈中某一節點斷裂時,將能夠通過扶持大量存在的創新型中小企業以恢復產業鏈正常運轉。

綜上,本文提出:

H1 數字經濟的發展對產業鏈韌性具有直接的正向影響。

1.2 數字經濟、要素市場化與產業鏈韌性

首先,將資源引導向最有效率地方的市場機制正確發生的前提條件就是要素市場化。數字平臺的存在使得依靠大數據消除信息不完全成為可能,此外平臺所自帶的去中介化趨勢也進一步消除了要素流動的障礙,促成了要素的市場化,使各類要素能夠通過公平的市場競爭在各類參與產業鏈的市場主體之間流向收益率最高的產業鏈節點。當產業鏈面臨風險和沖擊時,這既有利于產業鏈協調資源應對沖擊,也有利于在沖擊后重新整合資源以實現創新式突破。

其次,由于數字經濟中數據要素引入生產成為了數字經濟最本質的特征,數字經濟的發展將會使數據要素市場化成為必然。而數據要素可以通過投入額外勞動的方式提高絕對生產力,引起價值量的增加,這有利于強化產業鏈的增值能力。且數據可以使隱性知識顯性化,通過數據的流動就可以使產業鏈內部的各類或隱性或顯性的知識高效流動,為創新提供有力支撐。此外數據要素的市場化也能夠促成數據在生產過程中的使用規模和利用效率,使其為產業鏈韌性的增強發揮積極作用。

綜上,本文提出:

H2 數字經濟通過促進要素市場化的路徑間接強化產業鏈韌性。

2 研究設計

2.1 模型構建

2.1.1 數字經濟與產業鏈韌性

本文采用雙向固定效應模型研究數字經濟對產業鏈韌性的直接影響,具體基準模型設定如下:

resicit=α0+α1digit+αXit+μi+υt+εit(1)

其中resicit為i省份在t年的產業鏈韌性,digit則為數字經濟發展水平,Xit為各控制變量,μi和υt分別為地區固定效應和時間固定效應,εit為隨機擾動項。

2.1.2 數字經濟、要素市場化與產業鏈韌性

為檢驗要素市場化在數字經濟影響產業鏈韌性中的間接作用,構建以下模型。具體而言,首先檢驗數字經濟對于要素市場化的作用,設定回歸模型如下:

fpmit=β0+β1digit+βXit+μi+υt+εit(2)

在上述回歸的基礎上,進一步檢驗要素市場化對于產業鏈韌性的影響,設定回歸模型如下:

resicit=γ0+γ1fpmit+γXit+μi+υt+εit(3)

其中fpmit為要素市場化,其余變量設定同基準回歸模型。

2.2 變量測度與說明

2.2.1 產業鏈韌性(resic)

在產業鏈韌性的測度方面參考衛彥琦的方法,選擇以HHI指數的倒數衡量產業結構多樣化水平和發明專利授權數衡量創新能力,再將上述兩個指數進行標準化處理,使用熵權法得到綜合指數以作為產業鏈韌性的代理變量。該指數越大則說明該地區的產業鏈韌性越強。

2.2.2 數字經濟發展水平(dig)

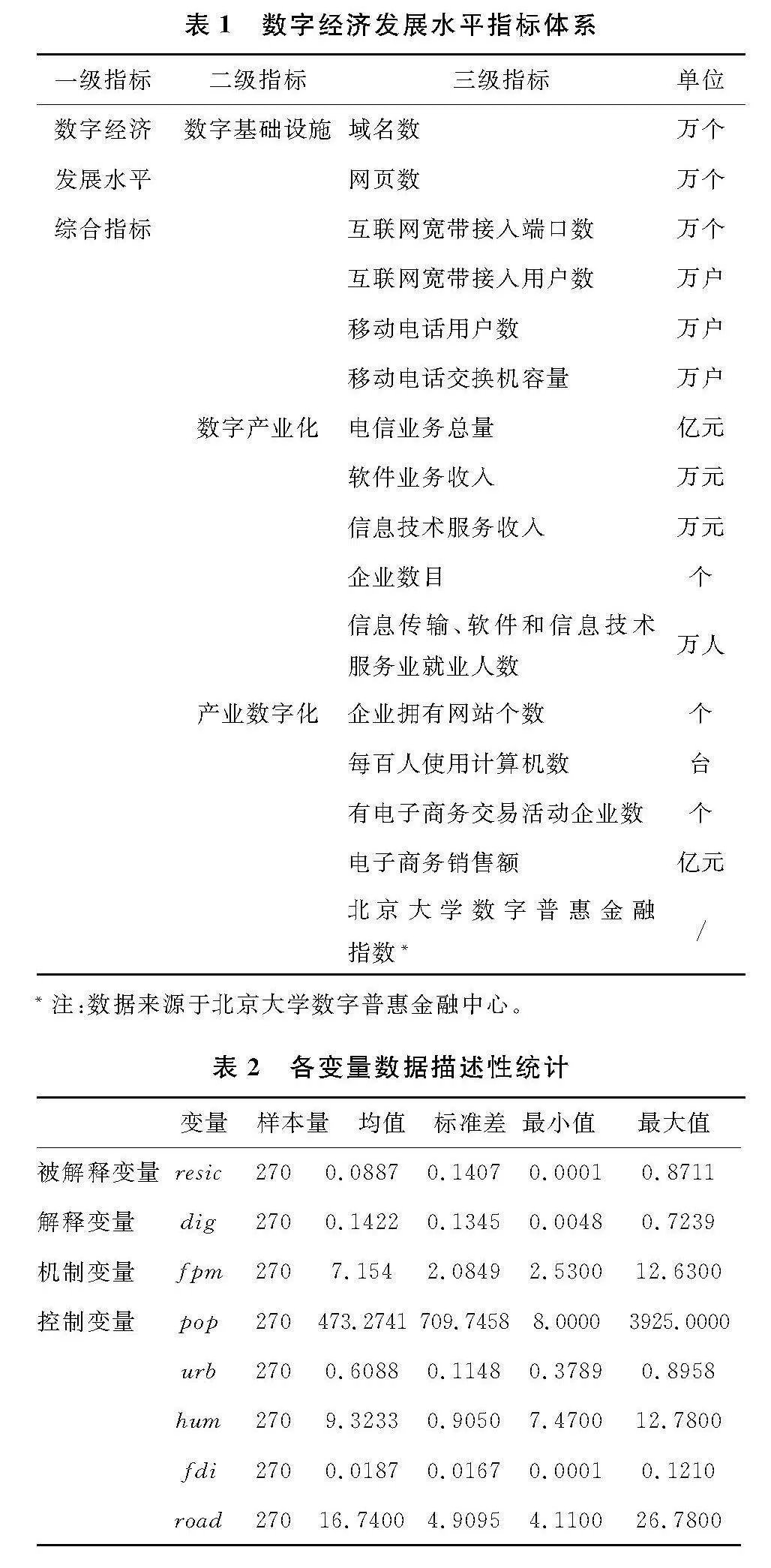

本文通過構建指標體系測度數字經濟發展水平并以此作為數字經濟的量化形式。聯系到數字經濟的內涵與中國數字經濟發展實際狀況,結合王軍等的研究,本文分別構建數字基礎設施、數字產業化、產業數字化3個二級指標以及16個三級指標,如表1所示。對選用的16個指標進行標準化處理去除量綱,并使用熵權法計算得到綜合性指數,以此衡量該地區的數字經濟發展水平。

2.3 數據來源與描述性統計

鑒于數據的可獲得性,本文將樣本區間設定為2013— 2021年期間,共涉及30個省、自治區、直轄市(不包括西藏、香港、澳門和臺灣)。除特殊說明的數據以外,文本研究所用數據均來自于國家統計局、《中國統計年鑒》與各省份統計年鑒,并對少量缺失數據進行了插補。估計時,為去除數據的量綱等影響,本文對初始數據做標準化處理; 同時,對所有連續變量進行1%的縮尾處理以控制異常值問題。

3 實證結果與分析

3.1 基準回歸

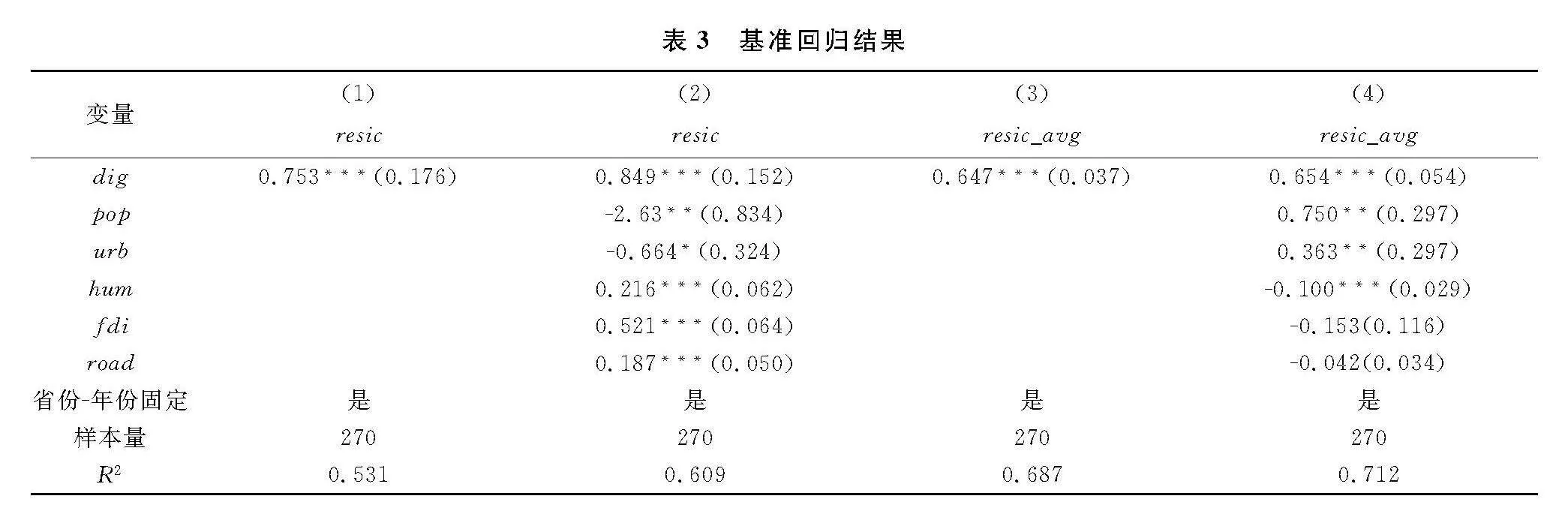

對基準模型進行截面相關檢驗,并在檢驗中考慮時間效應,結果顯示,拒絕不存在截面相關的原假設。為緩解截面相關對估計結果的影響,參考Driscoll和Kraay的方法使用Driscoll-Kraay標準誤。根據表3中第(1)列和含控制變量的第(2)列的回歸結果,顯示數字經濟發展水平的系數值在1%的水平上顯著為正,表明數字經濟發展水平越高,產業鏈韌性越強。由于使用熵權法確定權重可能導致回歸結果的偶然性,將產業鏈韌性指數的權重人為設定為均等權重,記為resic_avg并替代模型(1)中的resic。第(3)、(4)列的回歸結果表明,數字經濟發展水平仍然在1%的水平上顯著對產業鏈韌性產生正向影響,結論保持不變。綜上,假說1得到驗證。

3.2 穩健性檢驗

3.2.1 解釋變量滯后一期

為克服解釋變量與被解釋變量互為因果所產生的內生性問題,選擇將解釋變量滯后一期處理,回歸結果顯示數字經濟仍然對產業鏈韌性起到了在1%水平上顯著的正向影響,結論保持不變。

3.2.2 剔除四個直轄市

考慮到四個直轄市在政治地位上的特殊性,因此剔除四個直轄市的樣本后重新進行回歸,結果顯示數字經濟對產業鏈韌性仍然起到在1%水平上顯著的正向影響,結論保持不變。

3.2.3 增加控制變量

為更進一步消除遺漏變量所帶來的一系列問題,在模型中加入對外開放水平和政府支持力度的控制變量,其中對外開放水平以地區進出口總額占GDP比重來衡量,政府支持力度以地方財政一般預算支出占地區GDP比重來衡量,結論保持不變。

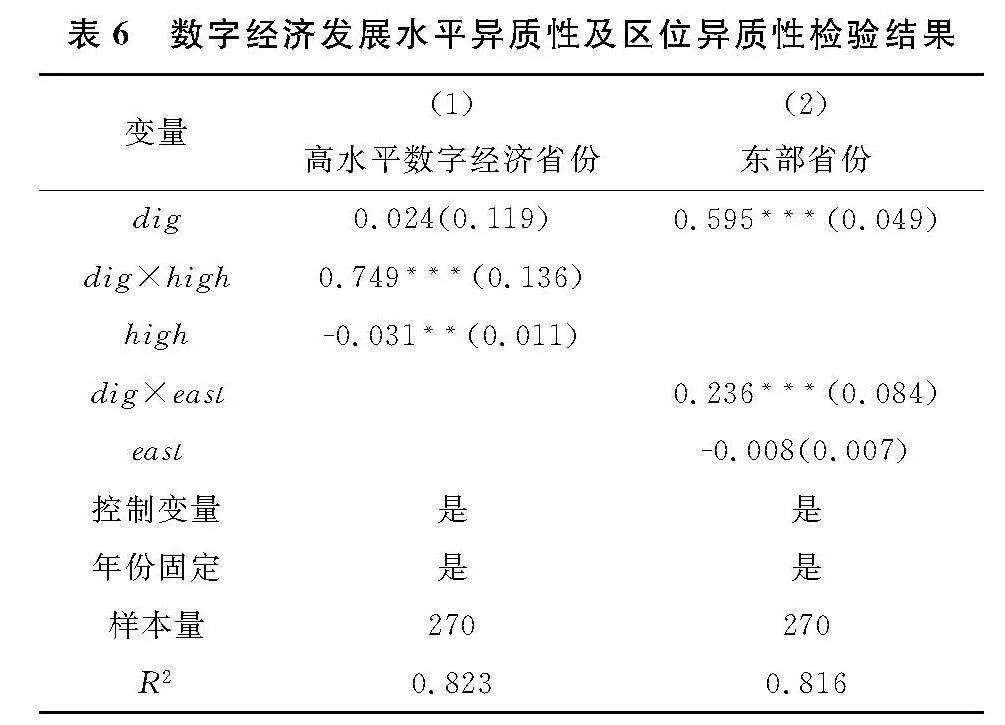

3.3 影響機制檢驗

為驗證假說2,對數字經濟與產業鏈韌性的作用機制進行檢驗,回歸結果如表4所示。第(1)列結果顯示數字經濟對要素市場化產生了1%水平上顯著的正向影響,說明數字經濟加速了要素的市場化進程;第(2)列結果顯示要素市場化對產業鏈韌性也具有1%水平上顯著的正向影響,說明要素市場化確實使得產業鏈更具韌性。同時考慮穩健性,第(3)列中以替代重新進行回歸,結論仍然保持一致。綜上,假說2得以驗證。

3.4 異質性分析

3.4.1 數字經濟維度異質性

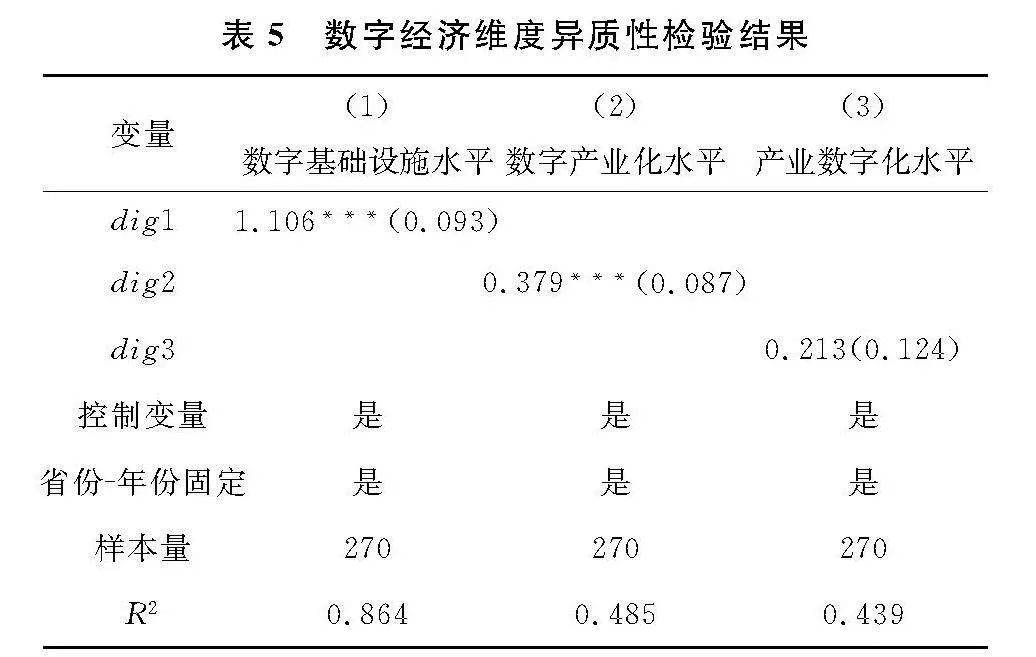

如前文所示,本文將數字經濟發展水平的測度分為數字基礎設施、數字產業化和產業數字化三個維度。各維度對產業鏈韌性的影響可能存在差異,因此有必要分別討論各個維度是否對于產業鏈韌性均具有影響,以dig1、dig2、dig3分別代表數字基礎設施水平、數字產業化水平和產業數字化水平并帶入基準模型中替代dig重新進行回歸。表5的回歸結果顯示dig1和dig2的系數均在1%的水平上顯著為正,dig3則未能通過10%水平的顯著性檢驗,這說明數字基礎設施的建設和數字產業化的推進均顯著促進了產業鏈韌性的增強,而產業數字化則未能對產業鏈韌性產生顯著影響。

這種結果可能的原因是數字基礎設施與數字產業化均與數字技術直接相關。前者為數字技術的推廣提供必要的基礎,而后者則為數字技術的推廣提供持續的動力,兩者與數字技術的繁榮是直接性的關系。數字技術的繁榮或帶來全新的產業鏈,或延長原有的產業鏈,或替代升級缺失的產業鏈,這些都毫無疑問使得產業鏈將更具活力與可控性,韌性也就更強。而產業數字化則是由于數字技術的繁榮所“倒逼”的一種產業發展趨勢,并不與其直接相關,盡管這種產業發展的趨勢從長遠來看自然會反過來促進數字經濟的進一步發展,但由于我國目前產業數字化仍遠不夠成熟,因此這種正面的“反哺”影響可能仍然需要假以時日才能體現。

3.4.2 數字經濟發展水平異質性

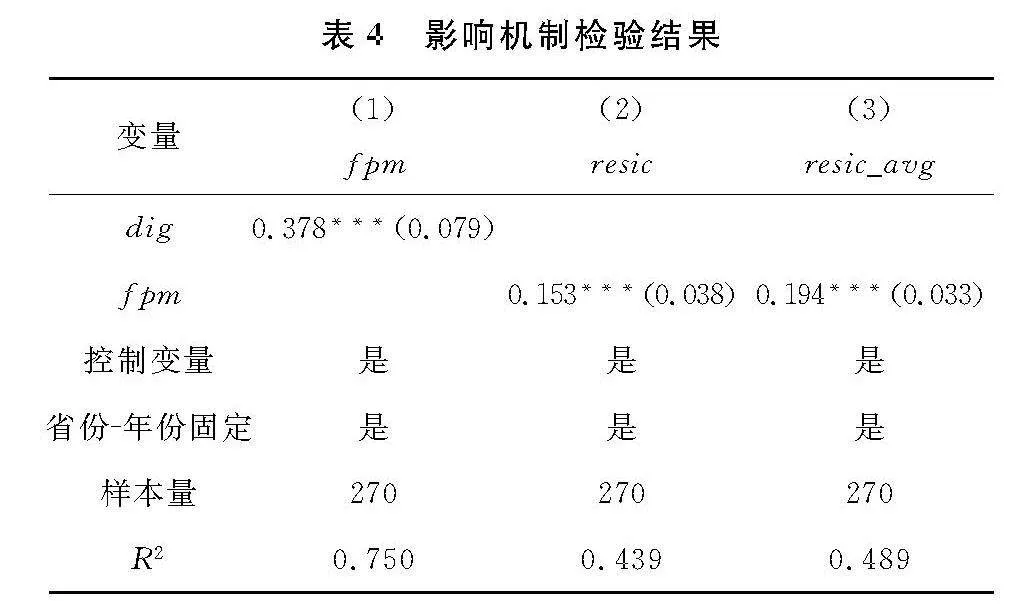

基準回歸中有關數字經濟與產業鏈韌性的分析,主要是基于平均影響效應。但是數字經濟發展水平的高低是否會對地區的產業鏈韌性產生不同程度的影響仍未可知。本文通過在基準回歸模型中引入虛擬變量與數字經濟交互項的方式,檢驗不同數字經濟發展水平對產業鏈韌性的影響是否存在差異。以每一年各省份數字經濟發展水平的中位數作為標準,將那一年中高于該中位數的省份標記為高水平數字經濟省份,其虛擬變量取值為1,其余為0。其次為避免重復控制問題,因此去除個體效應控制,僅加以組別控制和時間控制,回歸結果記錄在表6第(1)列中。結果顯示交互項的系數在1%的水平上顯著為正,說明高水平的數字經濟發展相較于低水平的數字經濟發展能更有效強化產業鏈韌性。

這種結果可能的解釋是這些省份由于其高水平的數字經濟發展使其能夠充分發揮數字技術和數據要素的優勢,推動市場化進程,使市場機制充分發揮作用,促進創新與資源的高效配置,以塑造更具韌性的產業鏈;而那些數字經濟發展水平較低的省份其數字經濟發展紅利未能充分釋放,因此對產業鏈韌性的強化作用相對較弱。

3.4.3 區位異質性

由于基準回歸中也未考慮區位差異性的問題,因此同樣以引入交CE3ba9f/9gb8l/Ms4C0sLA==互項的方式對區位異質性進行分析,對所有東部地區的省份虛擬變量取值為1,中西部省份取值為0。回歸結果如表6第(2)列所示,東部省份交互項系數在1%的水平上顯著為正,說明東部省份的數字經濟發展對增強產業鏈韌性的影響相較于西部更大。之所以東部省份的影響更大可能是由兩方面的因素促成,一是東部省份的數字經濟發展水平普遍更高,而根據前文的結論可知數字經濟發展水平越高其對于促進塑造產業鏈韌性愈有利;二是東部省份的要素市場化進程更加靠前,相較于中西部省份,無論是現代化市場體系建設還是相關法律法規完善度都是東部省份更具優勢。因此這兩方面的因素共同促使東部省份在利用數字經濟強化產業鏈韌性上效果更佳。

4 結論與政策建議

本文從要素市場化的視角切入,基于中國2013—2021年的省級層面數據,在構建數字經濟發展水平指數與產業鏈韌性指數的基礎上,多維度實證檢驗了數字經濟對于產業鏈韌性的影響及其內在機制,并進一步考察了各類異質性的影響。主要結論如下:(1)數字經濟對產業鏈韌性產生了顯著的正向促進作用,并且這一結論在經過一系列的穩健性檢驗后仍然成立;(2)機制檢驗的結果表明數字經濟推動了要素市場化,并且通過這一路徑間接強化了產業鏈韌性;(3)異質性分析的結果表明,數字基礎設施和數字產業化對于產業鏈韌性的強化作用更為顯著,且高數字經濟發展水平省份與東部省份在利用數字經濟強化產業鏈韌性上更具優勢。

本文的結論富有一定的政策啟示:第一,完善數字基礎設施,推進數字產業化和產業數字化。要進一步推動數字技術的發明創新,并積極促成數字技術的應用與普及,加快數字基礎設施的布局與完善,推薦數字技術產業化和產業數字轉型,使數字經濟發展成為強化產業鏈韌性的有效路徑。第二,堅持改革開放的政策,有序推動市場化的進程。政府應當出臺政策一方面保證傳統生產要素市場化的有序進行,另一方面也應該推動數據要素市場化的進程,同時也要營造良好的市場營商環境,使數字經濟更好通過要素市場化的路徑促進產業鏈韌性的提升。第三,各地區應因地制宜引導產業發展,推進現代化產業體系的建設。各地區政府有必要出臺正確的產業政策因地制宜引導產業健康良性發展,利用好各地區的區位條件,在“全國一盤棋”的前提下,進一步優化產業布局,強化我國產業鏈韌性。

參考文獻:

[1] 楊仁發,鄭媛媛. 數字經濟發展對全球價值鏈分工演進及韌性影響研究[J]. 數量經濟技術經濟研究,2023,40(8):69-89.

[2] 中國社會科學院工業經濟研究所課題組,張其仔. 提升產業鏈供應鏈現代化水平路徑研究[J]. 中國工業經濟,2021(2):80-97.

[3] 陳曉東,劉洋,周柯. 數字經濟提升我國產業鏈韌性的路徑研究[J]. 經濟體制改革,2022(1):95-102.

[4] 陳曉東,楊曉霞. 數字化轉型是否提升了產業鏈自主可控能力?[J]. 經濟管理,2022,44(8):23-39.

[5] 龐磊,丁文麗. 數字經濟提升了產業鏈關鍵環節的控制能力嗎?——基于數字產業化和產業數字化的對比研究[J]. 科學學研究,2024,42(3):541-553.

[6] 賀正楚,李玉潔,吳艷. 產業協同集聚、技術創新與制造業產業鏈韌性[J]. 科學學研究,2024,42(3):515-527.

[7] 陶鋒,王欣然,徐揚,等. 數字化轉型、產業鏈供應鏈韌性與企業生產率[J]. 中國工業經濟,2023(5):118-136.

[8] 荊文君,孫寶文. 數字經濟促進經濟高質量發展:一個理論分析框架[J]. 經濟學家,2019(2):66-73.

[9] 馮根福,鄭明波,溫軍,等. 究竟哪些因素決定了中國企業的技術創新——基于九大中文經濟學權威期刊和A股上市公司數據的再實證[J]. 中國工業經濟,2021(1):17-35.

[10] 陳曉紅,李楊揚,宋麗潔,等. 數字經濟理論體系與研究展望[J]. 管理世界,2022,38(2):208-224,13-16.

[11] 蔡繼明,劉媛,高宏,等. 數據要素參與價值創造的途徑——基于廣義價值論的一般均衡分析[J]. 管理世界,2022,38(7):108-121.

[12] 張漢鵬. 數字經濟背景下的產業鏈發展與治理[J]. 福建師范大學學報(哲學社會科學版),2022,(2):78-83,171.

[13] 衛彥琦. 數字金融對產業鏈韌性的影響[J]. 中國流通經濟,2023,37(1):71-82.

[14] 王軍,朱杰,羅茜. 中國數字經濟發展水平及演變測度[J]. 數量經濟技術經濟研究,2021,38(7):26-42.

[15] DRISCOLL J C, KRAAY A C. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data[J]. Review of economics and statistics, 1998, 80(4): 549-560.