技術創新的區域溢出效應

摘 要:國有企業在中國技術創新的過程中起到了基礎性的作用,然而較少有學者對此問題進行系統性的考察。文章以國有企業技術創新的區域溢出問題為切入點,對國有企業的基礎性作用進行探究。為解決實證研究過程中可能存在的內生性問題,文章基于2010年《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》1修訂實施這一外部沖擊事件,使用2004—2016年滬深A股上市公司13年14348條觀測值數據,利用雙重差分(DID)方法考察中央企業這一特殊國有企業技術創新對于本區域私營企業技術創新的溢出效應。實證研究發現:國有企業技術創新存在顯著的區域溢出效應,表現為制度的實施顯著促進了國有企業所在區域私營企業的技術創新;同時發現了國有企業與私營企業之間的高管兼任、交叉持股及供應鏈聯結所構成的關系網絡是技術創新區域溢出的路徑;文章還考察了國有企業技術創新區域溢出產生的后果,發現技術創新溢出效應的存在吸引了更多的風險投資。文章的創新之處:首先,基于知識池理論探究國有企業技術創新的區域溢出效應問題,拓展了知識池理論的相關研究;其次,基于網絡理論,考察企業間的網絡聯結在技術信息傳遞中的作用,為進一步厘清技術創新溢出路徑提供啟示;最后,從溢出視角,考察國有企業對整體社會技術創新溢出的作用,為解釋國有企業基礎性作用提供了新的證據。

關鍵詞:技術創新 區域溢出 溢出路徑 知識池 網絡理論

DOI:10.19592/j.cnki.scje.412222

JEL分類號:D23, O32, O38 中圖分類號:F273

文獻標識碼:A 文章編號:1000 - 6249(2024)10 - 112 - 20

一、引 言

中國經濟以公有制為主體,國有企業在經濟發展過程中起到了基礎性、戰略性的作用。學者對國有企業所起到的基礎性、戰略性作用開展了諸多研究,總體而言,可以將這些研究劃分為四個方面。其一,考察國有企業對于宏觀經濟穩定增長或均衡增長的促進作用(陳冬等,2016;劉瑞明,2012;劉瑞明和石磊,2011;郭婧和馬光榮,2019);其二,探究國有企業在穩定就業和人才培養方面的作用(廖冠民和沈紅波,2014;曾慶生和陳信元,2006;徐尚昆等,2020);其三,探索國有企業在穩定供應鏈方面的作用(曾嶒和唐松,2023;葉光亮等,2021;錢勇和俞彬彬,2010);其四,研究國有企業在技術創新方面的作用(Kattel et al.,2018;Florio,2014;OECD,2015;Kowalski et al.,2013;Hall and Maffioli,2008;Chang et al.,2002),考察國有企業的技術創新溢出效應是其中的一個重要分支。雖然諸如趙慶(2017)、葉靜怡等(2019)、賴烽輝和李善民(2023)等學者已經從宏觀或微觀視角,考察了國有企業技術創新的溢出效應,然而據我們所知,仍然沒有學者對國有企業技術創新的區域溢出效應進行研究。

事實上,一直以來中國國有企業技術創新的區域溢出對私營企業技術水平的提升和發展都非常關鍵。例如,國有企業技術創新溢出對蘇南(江蘇省南部)鄉鎮企業的崛起起到了關鍵作用。早在20世紀70—80年代,作為私營企業的蘇南鄉鎮企業在發展之初,在缺技術人員、缺技術、缺設備及缺市場的情況下,獲得了快速發展。一個重要的原因是這些企業聘請本地城市或附近城市國有企業的技術員工作為本企業的“星期日工程師”,將國有企業的技術溢出到私營企業,提升了私營企業的技術水平。另外,國有企業的技術溢出在瓦房店軸承產業集群發展的過程中也起到了關鍵性作用。在20世紀90年代,作為國有企業的瓦軸集團,通過改革促使部分技術員工流向私營企業,提升了私營企業的技術水平;與此同時,瓦軸集團構建了以本國有企業為核心、以私營企業為參與主體的創新集群,極大提升了私營企業乃至整個區域軸承生產相關的技術水平(孟韜,2012)。因此,從理論上探討國有企業技術創新的區域溢出問題,對于理解國有企業如何起到基礎性、戰略性作用有重要意義。

在中國,一方面國有企業擁有技術創新所需要的、其他企業無可比擬的優勢資源,包括人才資源優勢、組織優勢等(李政和周希禛,2020)。因此相較于其他類型企業,國有企業在創新方面有壓倒性的優勢。國有企業更多地進行基礎性技術創新(Alcacer and Chung,2007),對其他企業的技術進步有更大的推動作用,表現為基礎性技術創新更強的溢出效應。另一方面,政府越來越重視產業的區域集聚效應的影響。通過產業集聚促進知識和技術在本區域企業間傳播,使技術創新成果價值最大化(Glaeser et al.,1992)。政府通過產業集聚放大技術創新的溢出效應,推動技術進步和產業升級,進而促進區域性的經濟增長,而國有企業是其中的重要一環。已有研究也發現了技術創新的區域溢出效應(Audretsch and Feldman,1996;Matray,2021),證明了專有技術知識的傳播非常復雜,直接接觸、距離對技術溢出至關重要。擁有技術創新優勢的國有企業,其技術創新對同區域的私營企業是否有溢出效應、溢出路徑是什么?是值得進行深入研究的重要理論問題。基于知識池理論和網絡理論,本文通過實證方法探究國有企業技術創新的區域溢出效應,并考察這種效應的溢出路徑,為國有企業存在的“技術創新的區域溢出效應”這一基礎性作用提供更豐富的經驗證據。

本文的貢獻包括三個方面,其一,使用知識池理論對國有企業為什么會產生技術創新的區域溢出效應進行解釋,拓展了知識池理論的相關研究;其二,基于網絡理論,考察企業間的網絡聯結如何起到技術信息傳遞的作用;其三,從溢出視角,考察國有企業對整體社會技術創新溢出的作用,為國有企業在經濟發展過程中的獨特性影響提供經驗層面的證據,從反面驗證了國有企業低效論、無效論的問題(已有部分研究證明國有企業創新效率較低,例如周黎安和羅凱,2005;李丹蒙和夏立軍,2008;吳延兵,2012;唐躍軍和左晶晶,2014),為解釋國有企業在技術創新中的作用提供理論支撐和經驗證據。

二、制度背景、文獻綜述與研究假設

(一)制度背景

國有企業在創新方面的關鍵性作用受到越來越多的認可,突出表現在眾多國家的關鍵性技術創新的使命由國有企業承擔(Belloc,2014;Chang et al.,2002;Hall and Maffioli,2008;OECD,2015)。中國的國有企業更是承擔了重要的技術創新使命。在中國,國有企業有動力也有能力進行技術創新。一方面,國有企業作為實施政府政策的重要工具,享受了其他類型企業所難以獲得的優惠政策,其高管獲得了獨特的晉升通道,國有企業有動力承接促進技術創新的使命。另一方面,國有企業分布于對國民經濟起到主導作用的關鍵性行業及新興產業,科研經費充足,同時構建了大量的國家級雙創平臺,并吸引了大量的高端科研人員(李政和周希禛,2020),有能力進行創新。因此,政府期望國有企業引領技術創新,依賴其產生的技術溢出效應,推動整個社會技術的進步和經濟的發展。越來越多的學者注意到國有企業所起到的技術溢出作用,然而仍然沒有學者考察國有企業技術創新的區域溢出效應。使用實證的方法考察國有企業技術創新的區域溢出的一個重大挑戰是如何解決可能存在的內生性問題。2009年國資委修訂并于2010年正式實施的《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》(下文簡稱為《考核辦法》)事件,作為一項準自然實驗為我們提供了一個重要的研究機會。

2009年頒布的《考核辦法》主要針對中央企業負責人,對其實際績效進行獎懲,政策的實施有助于促進中央企業的技術創新。這是因為,在《考核辦法》中將年度考核指標中的稅前利潤總額和凈資產收益率用經濟增加值(EVA)替代,EVA將研發支出資本化,即將凈利潤中扣除了的研發支出重新加回,有助于緩解因技術創新支出增加而導致利潤下降問題,進而打消高管利潤降低的顧慮,促使其更多地進行著眼于長遠發展的技術創新,避免短期機會主義行為。已有的研究也從經驗的角度,證實了《考核辦法》顯著提升了中央企業的技術創新水平(余明桂等,2016)。2009年頒布的《考核辦法》針對的是中央企業,對私營企業沒有任何直接的影響。《考核辦法》的實施對中央企業技術創新形成沖擊,提升其技術創新水平,然后提升其溢出效應,進而對私營企業的創新也造成沖擊。本文利用《考核辦法》實施事件作為準自然實驗,使用雙重差分( Difference-in-differences,簡稱 DID) 方法,考察《考核辦法》修訂前后私營企業技術創新的變化,借此檢驗國有企業技術創新是否存在區域溢出效應。

(二)文獻綜述

1.知識池理論的相關研究

部分學者發現知識溢出并不是孤立事件而是一個連續的過程,需要一系列知識作為支撐,基于此提出了知識庫或知識池(Knowledge Pool)概念,在本文我們統稱為知識池。Shafique(2013)通過總結以往的研究,認為知識池是指在特定科學領域用來創造新知識的思想、觀點、路徑、理論以及方法等知識的集合。在最初的研究中,學者重點關注區域知識池,即本地所擁有知識的總和。例如,Chung and Alcacer(2002)、Alcacer and Zhao(2012)認為企業進行多地研發的一個關鍵原因是為了挖掘豐富而與眾不同的區域技術知識池,獲取互補性知識。Vestal and Danneels(2022)認為多集群研發團隊(Multi-cluster R&D Teams)成員區域的分散性使得其可以使用和整合不同的區域知識池,因而有獲取突破性技術創新的潛能。區域知識池除了影響創新相關的行為,還會影響企業關于市場進入的決策(Vedula et al.,2019)。

除了宏觀層面,部分學者也對微觀層面的知識池進行了考察。Yang et al.(2010)在對技術知識的溢出問題研究時提出了企業的知識池概念,認為知識在從原創企業(Originating Firm)到接受企業(Recipient Firm)溢出的過程中,與接受企業的互補性知識結合形成了企業知識池。知識池的形成對原創企業和接受企業的創新都產生重要的影響,促進了技術知識的溢出。Singh et al.(2016)進一步拓展了關于知識池的研究,認為發明者本身就是一個知識池,包含自身既有知識及通過網絡獲取的新知識,對兩者進行整合以推進技術創新。已有的關于知識池的研究存在的問題在于,并沒有學者使用知識池理論來解釋國有企業技術創新溢出的問題。

2.國有企業技術創新的相關研究

國有企業是政府解決技術創新市場失靈的工具(Atkinson and Stiglitz,1980)。政府通過驅動國有企業的技術創新來帶動整個社會技術的進步,國有企業技術創新是社會整體技術進步的關鍵影響因素之一,吸引了學者的廣泛關注。基于研究結論,可以將已有研究劃分為存在嚴重沖突的兩類。一類研究認為由于擁有資源、政策、人才方面的優勢,國有企業更有創新能力(李春濤和宋敏,2010;李政和陸寅宏,2018;聶輝華等,2008;曾鋮和郭兵,2014;周黎安和羅凱,2005;Xu and Zhang,2008),而另一類認為由于預算軟約束、行業壟斷、產權不明晰、社會負擔和政策負擔等方面的不利影響,國有企業創新效率低于非國有企業(董曉慶等,2014;劉瑞明和石磊,2010;吳延兵,2012;李婧,2013;李小勝和張煥明,2013;Belloc,2014;Lin et al.,2010)。理論研究的沖突迫使學者通過考察國有企業在自身創新績效之外的影響,以取得理論的突破。方向之一是考察國有企業技術創新的溢出效應。事實上,已有學者開始關注國有企業技術創新溢出問題(葉靜怡等,2019;趙慶,2017;賴烽輝和李善民,2023)。

3.技術創新區域溢出的相關研究

地理位置對于知識溢出非常重要(Audretsch and Feldman,1996),企業間知識溢出受到距離的限制(Krugman,1991)。企業的區域集聚縮短了彼此間的距離,進而增加了知識溢出的可能性。這是因為較短的距離有利于形成個體間的聯結,促進隱性知識的交流(Boschma,2005),進而促進技術創新在公司間的溢出(Lychagin et al.,2016;Kwon et al.,2022 )。

基于距離對知識傳播的重要性,相關學者從宏觀和微觀兩個層面對技術創新的區域溢出效應進行了研究。在宏觀層面,學者認為知識溢出會局限于知識源所在的鄰近空間范圍內(Jaffe,1989;Audretsch and Feldman,1996),例如在同一區域范圍內(Singh and Marx,2013)或者在同一區域的相同行業范圍內(Kaur et al.,2022)。部分學者基于中國的數據,提供了技術創新在省級層面溢出的證據(原毅軍和高康,2020;邵帥等,2022)。這些研究并沒有考察技術溢出機制或溢出路徑,并隱含地假定溢出自動存在。事實上,區域空間的知識溢出并非隨機發生,而是受到特定區域層面因素的驅動(Audretsch and Lehmann,2005;Reynolds et al.,1994)。學者對此進行了考察,例如白俊紅等(2007)發現,研發要素的區域間流動促進了宏觀層面技術創新的溢出。宏觀層面的研究難以深入解釋技術創新區域溢出現象,同時缺乏對溢出路徑的研究。基于此,學者開始探索微觀層面技術創新的溢出機制和溢出路徑。在微觀層面,學者也發現了技術創新在同區域企業間(Jaffe et al.,1993;Matray,2021;Shaver and Flyer,2000;Zhu,2019)和企業內部(Adams and Jaffe,1996)溢出的證據,溢出路徑包括企業間相互學習和員工移動(Matray,2021)、行業聯結(Zhu,2019)等。此外,部分學者對國有企業的技術溢出效應進行了考察。葉靜怡等(2019)發現與私營企業相比,國有企業技術知識的溢出效應更加顯著。賴烽輝和李善民(2023)發現了共同股東網絡在國有企業技術知識溢出中的作用。孟韜(2012)通過瓦房店軸承產業集群的案例研究發現,國有企業通過技術創新與溢出,帶動了本地私營企業的發展。部分研究以省級層面數據為研究樣本,提供了國有企業技術創新的溢出效應的證據(趙慶,2017;何彬和范碩,2018)。

綜上所述,已有的研究對于理解技術創新的區域溢出效應,以及國有企業在技術創新中的作用有重要的啟示,然而并沒有研究基于微觀企業數據考察國有企業對私營企業技術創新的區域溢出效應及溢出路徑,更沒有從理論視角對國有企業技術的區域溢出效應進行深入解析。對此問題的研究,有助于解釋國有企業在技術創新中的關鍵作用,為關于國有企業基礎性、戰略性作用的研究提供啟示。

(三)研究假設

1.國有企業區域溢出效應

技術知識屬于準公共產品(Arrow,1962;Mansfield,1985),具有易于溢出的特性。技術知識的溢出,一方面可以提升接收者的技術水平,進而促進社會整體技術的進步;另一方面,這種進步是以原創者競爭優勢和利益為代價的,會導致技術創新投資和技術創新水平低于應有的水平。鑒于技術創新對于經濟發展的關鍵性作用,需要政府出面解決技術創新“市場失靈”問題。研究發現,與私營企業相比,政府更傾向于進行基礎性的技術創新 (Alcacer and Chung,2007)。在以公有制為主體的中國,國有企業作為公有經濟的載體和實現形式處于基礎和核心地位,是政府解決市場失靈問題的重要工具(Atkinson and Stiglitz,1980)。同時研究也發現,國有企業在新興行業、重大創新方面承擔著重要使命(Chang et al.,2002;Florio,2014;Hall and Maffioli,2008;Kattel et al.,2018;Kowalski et al.,2013;OECD,2015)。在中國也是如此,由于自身地位的重要性以及所肩負的技術創新使命,國有企業擁有其他企業所沒有的創新資源,享有人才、資金、創新平臺等方面的優勢(李政和周希禛,2020),并且比私營企業歷史更長、技術積累更多,在基礎性、通用性技術創新方面有獨特優勢(葉靜怡等,2019)。技術創新方面的資源優勢,以及政府基礎性技術創新偏好驅動(Xia et al.,2020),促使國有企業傾向于實施具有重大創新的、基礎性的技術研究,這些技術創新更可能產生溢出效應。這是因為,與其他類型技術相比,基礎性技術是應用性技術和實驗發展的源泉,溢出效應更強、更廣泛(Akcigit et al.,2021;Xia et al.,2020)。

國有企業在基礎性、通用性技術創新的過程中,通過網絡鏈接將創新的知識傳遞給私營企業,同私營企業特有的互補性知識進行結合,形成基于具體公司的知識池。國有企業與其他不同類型企業在合作過程中形成關系網絡,通過信息與知識交流、學習產生相互的影響,構建了更大的知識池,通過技術知識的溢出促進技術創新(Yang et al.,2010)。知識池的產生,為相關企業進行技術創新提供了知識源泉。同區域企業之間形成本地知識池(Local Knowledge Pool)導致的技術創新溢出效應更加明顯,原因包括以下兩點。

首先,區位臨近導致企業間更容易建立關系網絡(Boschma,2005)。同一區域中,較短的距離使個人更容易集聚在一起互動交流,建立個人間和企業間的關系網絡,在信息和知識方面互通有無。地理位置的臨近性減少了不確定性以及協調問題,促進了互動學習和創新。在同一集聚區域中,企業往往臨近共同的由多元性、互補性的知識資源構成的知識池(Boschma,2005),可以通過企業間的關系網絡傳遞信息和技術知識。隨著距離的拉長,這種知識的正向外部性強度逐漸減弱,知識的轉移和溢出變得愈發困難。

其次,同區域其他共同因素的影響。區域集聚引致的關系網絡促進技術知識的流動、強化了知識溢出之外,還有其他的非正式機制促進技術溢出。這些機制包括區域層面的因素,例如本地基礎設施、制度、規范、文化以及政府政策(Singh,2005)。在中國,地方政府為了發展經濟,傾向于推動國有企業將技術轉移給其他企業,推動本區域技術進步和經濟的快速發展,這也容易導致技術的溢出。

總而言之,中國國有企業有能力、有意愿進行具有更強溢出效應的基礎性技術研發,在同區域關系網絡以及其他區域共同因素的驅動下,國有企業技術創新更容易產生區域溢出效應,促進私營企業技術創新。基于此,提出本文的研究假設:

H1:國有企業技術創新存在區域溢出效應,通過技術溢出促進私營企業技術創新

2.國有企業區域溢出的路徑

技術創新知識的溢出具有固有的局部性,甚至被認為難以超越面對面的范疇(Breschi and Lissoni,2001;Van Soest et al.,2006)。然而地理位置的臨近性并不必然能促進同區域企業間交互學習和技術的溢出(Boschma,2005),因為即使位于同一區域,技術創新的溢出也不是自動發生的,需要企業間特定渠道才能將技術知識向其他企業轉移。關系網絡是技術創新溢出的關鍵來源(Cortinovis and Van Oort,2019),技術原創者和接受者之間的關系網絡可能成為技術溢出的渠道。

我們認為企業供應鏈內的供應商和客戶、兼任高管以及交叉持股所構成的關系網絡,是技術創新知識溢出的重要渠道。交易關系所形成的網絡,可以幫助企業獲取并利用交易對象的知識資源(白茜等,2023;王欣然和陶鋒,2024;Gao et al.,2015;Keller and Yeaple,2009;Lumenga-Neso et al.,2005;Nieto and Santamaría,2007)。兼任高管對于原創企業和溢出對象企業的高管來說是同事關系,這種私人關系被認為是信息和知識流通的重要渠道 (胡韜等,2020;Granovetter,1973;Wang and Chung,2013)。同時企業也可以通過交叉持股構建關系網絡,彼此間共享信息與技術創新知識,導致技術知識的溢出,進而提升技術創新水平(Gao et al.,2019;López and Vives,2019;Tang and Wang,2024)。

擁有關系網絡的個體相互之間更加信任,使得個體之間更樂于分享信息和知識(Levin and Cross,2004;Tsai and Ghoshal,1998)。關系網絡對于轉移復雜的、難以編碼的技術創新知識非常重要 (Ghoshal et al.,1994;Hansen,1999;Uzzi,1996)。 國有企業通過高管兼任、交叉持股、供應鏈方式,構建了同私營企業的關系網絡,然后通過網絡建立信任關系,分享資源和技術知識,形成共同的知識池,進而將技術創新知識從國有企業轉移到私營企業。基于此,提出假設:

假設H2:國有企業通過關系網絡進行技術溢出,促進私營企業的技術創新。

三、研究設計

(一)樣本與數據

本文以2004—2016年,即以《考核辦法》2010年修訂實施前后6年為研究的樣本區間,選取滬深A股中央企業和私營企業上市公司為樣本,借鑒(余明桂等,2016)的做法,將最終控制人為國有資產管理委員會的上市公司界定為本文研究的中央企業,將最終控制人為個人或民營的界定為私營企業。在樣本篩選的過程中,剔除了ST、PT樣本、金融行業的企業樣本、數據缺失的樣本,以及性質為集體企業、外資企業的樣本,共得到13年14348條觀測值數據,其中處理組企業數量為9724,對照組企業數量為4624。采用的企業財務數據、特征數據來源于國泰安數據庫,城市特征數據來源于《中國城市統計年鑒》。

(二)模型設定與變量定義

本文考察中央企業這一特殊國有企業技術創新對私營企業的區域溢出效應,因此以擁有中央企業的地級城市內的私營企業作為處理組、以沒有中央企業的地級城市內的私營企業作為處理組,采用雙重差分方法檢驗《考核辦法》沖擊對于私營企業技術創新水平的影響。《考核辦法》實施提升了中央企業技術創新水平,DID方法主要用來估計規則實施前后擁有中央企業的城市區域中私營企業的技術創新水平,是否比沒有中央企業的城市區域中私營企業同時期的技術創新水平更高。模型設定如下:

[Patent=α+β1Treatit+β2Postit+β3Treatit×Postit+β'4Xit+β5stockit+β6industryit+β7cityit+β8yearit+εit] (1)

其中,Patent為企業創新水平。已有文獻主要采用專利數量與研發投資測度創新,專利數量更能直接反映企業的技術創新水平。本文參考Arora et al.(2021)、Matray(2021)等人的研究,使用授權的專利數量衡量企業的創新,分別使用滯后一期、滯后兩期作為代理變量。在穩健性檢驗時,參考余明桂等(2016)、袁建國等(2015)、Hsu et al.(2014)等人的做法,使用專利申請數量作為替代變量,分別使用當期、滯后一期作為代理變量。進行回歸檢驗時,因為專利為非連續變量,所以采用Order logit模型進行回歸檢驗。

《考核辦法》的制約對象是中央企業,私營企業不受影響,部分城市有中央企業而部分城市并沒有中央企業,所以以有中央企業的城市區域內的私營企業作為處理組,沒有中央企業的城市區域內的私營企業作為控制組。虛擬變量Treat為1時代表處理組,為0時代表控制組。Post代表新政策實施前后時間段虛擬變量,2010年及以前取0,2010年后取1。交乘項Treat×Post反映政策實施前后處理組和控制組私營企業創新水平的差異。

X為控制變量。根據已有文獻(余明桂等,2016;袁建國等,2015;賴烽輝和李善民,2023;Hsu et al.,2014;Matray,2021) ,我們對以下變量進行控制:人口密度、人均GDP、公司聚集度、盈利能力、成長性、董事會規模、企業規模、股權集中度、債務水平及公司研發投入。此外,本文還控制了年度效應、行業效應、個體效應與區域效應的影響。模型中各變量定義和衡量見表1所示。

(三)描述性統計特征

表2顯示了所有變量的描述性統計結果。由表2可知,公司專利申請量最大值為5874,最小值為0,標準差為138.3363;公司專利授權量最大值為3554,最小值為0,標準差為83.4338。從專利申請量和授權量水平來看,私營上市公司技術創新水平存在較大的差異。

四、實證檢驗結果與分析

(一)雙重差分回歸結果

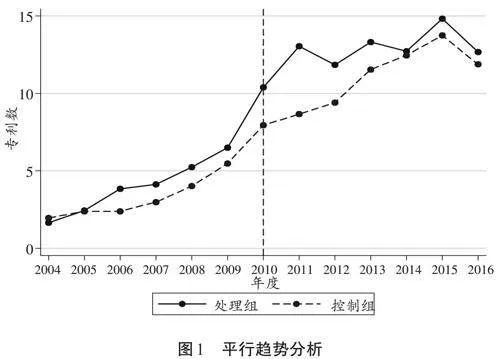

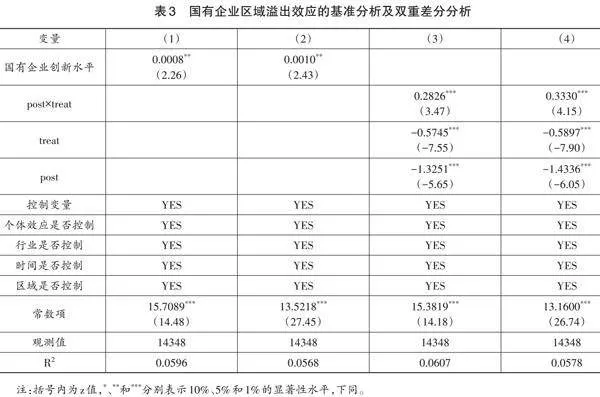

圖1為處理組和控制組專利授權數量的平行趨勢圖。從圖1可以看出在《考核辦法》政策前處理組和控制組的變化趨勢基本是平行的,可以采用雙重差分法進行回歸檢驗。此外,從圖中也可以看出處理組專利增長速度顯著高于控制組,這說明《考核辦法》的實施可能導致國有企業技術創新水平的提升,進而增大了其對同區域私營企業的技術溢出,促進了私營企業技術創新水平的提升。

表3顯示了實證回歸結果。第(1)、(2)列顯示的是基準回歸的結果,結果顯示城市國有企業專利授權數量均值,分別對私營企業滯后一期和二期的專利授權數量有顯著正向影響(p<0.05,p<0.05)。基準分析的結果表明,國有企業確實會對同區域私營企業產生技術的溢出效應。第(2)、(3)列顯示的是DID回歸的結果,因變量在滯后一期和二期情況下,交乘項系數分別為0.2826和0.3330,對私營企業創新有顯著正向的影響(p<0.01,p<0.01)。這些結果表明《考核辦法》實施之后提升了國有企業的vBFgnPe4HyVG95CLGIG6JtQBzO3mCHPb1fSPS/tb4PE=技術創新水平,增強了其技術創新的區域溢出效應,提升了同區域私營企業的創新水平。本文的假設H1得到了支持。

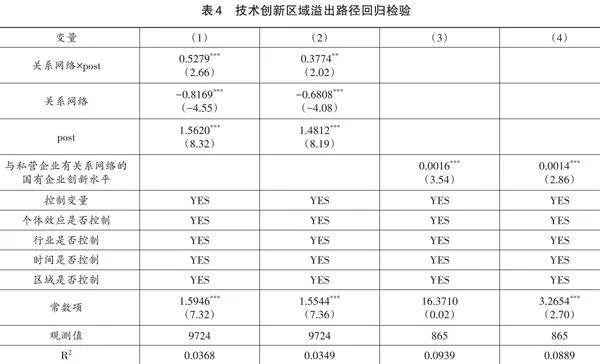

(二)國有企業技術創新區域溢出路徑

表4列示的是國有企業技術創新的區域溢出路徑的檢驗結果。交乘項顯示的是《考核辦法》實施前后,同國有企業有關系網絡及沒有關系網絡的私營企業創新水平的差異;(3)、(4)列以與私營企業有關系網絡的國有企業創新水平作為解釋變量進行回歸,如果國有企業數量大于1,則為當地國有企業創新水平的均值。在表4中,(1)、(2)列顯示DID回歸的結果,因變量在滯后一期和二期情況下,交乘項系數分別為0.5279和0.3774,表明關系網絡是否存在對私營企業技術創新溢出有顯著影響(p<0.01,p<0.05)。(3)、(4)列顯示國有企業技術創新對私營企業技術創新影響的回歸結果,說明國有企業技術創新對有關聯關系的同區域私營企業技術創新有顯著正向的影響(p<0.01,p<0.01)。這些結果說明在擁有國有企業的城市區域,國有企業通過關系網絡將技術轉移給關聯私營企業,促進其技術創新,假設H2得到了支持。

(三)穩健性檢驗回歸結果

我們進行了一系列穩健性檢驗,以證明結果的穩健性。

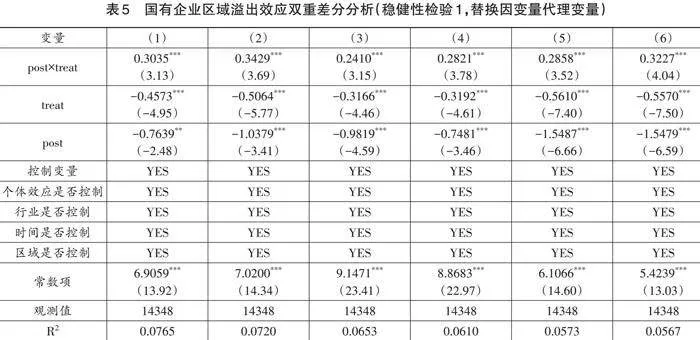

1.替換因變量代理變量的穩健性檢驗

表5列示了替換因變量代理變量進行DID回歸分析的結果。第(1)、(2)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司發明專利授權數量作為因變量的DID回歸結果,第(3)、(4)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的集團公司專利授權數量作為因變量的DID回歸結果,第(5)、(6)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利申請數量作為因變量的DID回歸結果,(1)—(6)顯示交乘項系數顯著正向關(所有p<0.01)。結果說明《考核辦法》的實施強化了國有企業的區域技術創新溢出。

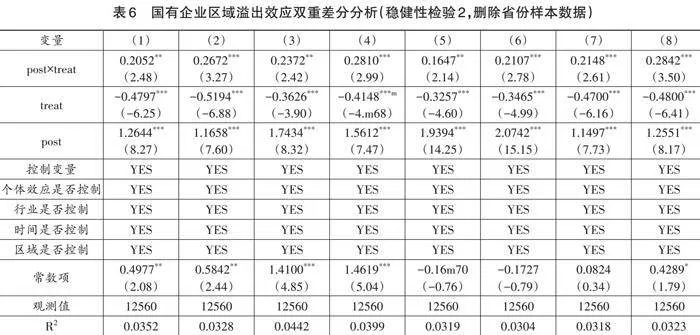

2.剔除頒布類似《考核辦法》地區樣本的穩健性檢驗

在國務院國資委頒布實施《考核辦法》后,地方國資委也可能按照《考核辦法》內容頒布類似的法律法規約束地方國有企業高管。通過查找發現北京市、湖南省、陜西省及遼寧省四個省市國資委于2010—2013年也陸續采用了EVA辦法對高管進行考核。本文在刪除四個省份上市公司樣本后,進行DID回歸分析,實證結果在表6顯示。在表6中,第(1)、(2)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利授權數量作為因變量的DID回歸結果,第(3)、(4)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司發明專利授權數量作為因變量的DID回歸結果,第(5)、(6)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的集團公司專利授權數量作為因變量的DID回歸結果,第(7)、(8)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利申請數量作為因變量的DID回歸結果,(1)—(8)顯示交乘項系數顯著正向關,表明實證結果具有穩健性。

3.傾向匹配得分法(PSM)檢驗

DID分析方法使用前提是除了要求處理組和控制組具有平行趨勢之外,還要求兩者匹配的選擇是隨機的,因此我們采用傾向匹配得分法中的最近鄰配比法對處理組和控制組進行匹配。回歸結果列示在表7中。在表7中,第(1)、(2)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利授權數量作為因變量的 DID回歸結果,第(3)、(4)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司發明專利授權數量作為因變量的 DID回歸結果,第(5)、(6)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的集團公司專利授權數量作為因變量的 DID回歸結果,第(7)、(8)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利申請數量作為因變量的DID回歸結果,表7的(1)—(8)列顯示交乘項系數顯著為正,這說明結果與表3的結果一致,表明在控制了自選擇問題后,我們的研究結論沒有發生變化。

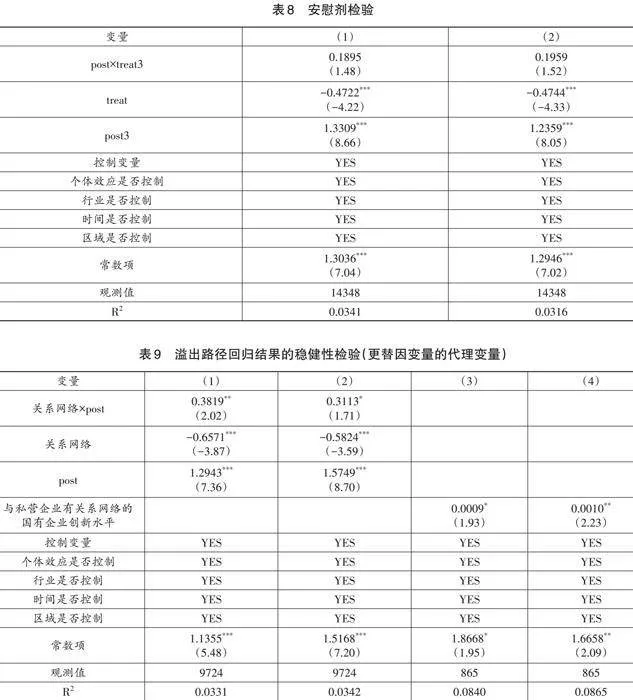

4.安慰劑檢驗

如果國有企業對同區域私營企業技術創新溢出效應的增強是由《考核辦法》實施引起的,而非特定時間引致,那么更改政策實施的時間,DID分析結果將不會成立。因此,本文嘗試將政策實施時間提前3年,以2007年作為虛擬政策年,構建DID模型。如果這種處理仍然導致結果與表4結果沒有差異,則表明以上分析結果可能由隨機因素導致,而非政策實施導致,假設H1難以得到支持。在表8中,第(1)、(2)列顯示的是分別使用滯后一期和二期的上市公司專利授權數量作為因變量的 DID回歸結果,表8顯示交乘項post×treat3系數并不顯著,表明表3結果具有穩健性。

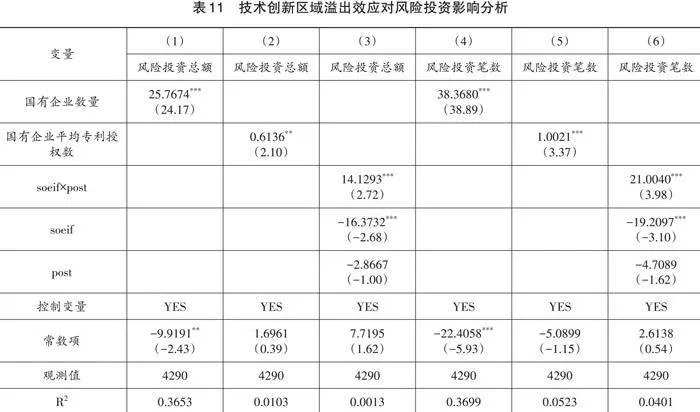

5.國有企業技術創新區域溢出路徑的穩健性檢驗

表9列示的是國有企業技術創新的區域溢出路徑的穩健性檢驗結果,穩健性檢驗時更替了因變量代理變量。在表9中,(1)、(2)列顯示因變量使用滯后一期和二期的專利申請數量進行DID回歸分析的結果,表明關系網絡是否存在對私營企業技術創新溢出有顯著影響(p<0.05,p<0.10)。(3)、(4)列顯示國有企業技術創新對私營企業技術創新有顯著正向的影響(p<0.10,p<0.05)。這些結果與表4結果一致,表明表4結果是穩健的。

五、進一步研究

(一)技術溢出路徑的進一步檢驗

上文我們對國有企業區域技術溢出路徑進行研究時,發現由高管兼任、交叉持股、供應鏈所構成的關系網絡可以成為國有企業向同區域私營企業進行技術溢出的路徑。那么高管兼任、交叉持股、供應鏈所構成的任意一種關系網絡是否也會起到同樣的效果,我們對此進行了檢驗,結果見表10。在表10中,第(1)、(3)、(5)列因變量使用滯后一期的上市公司專利授權數量進行測度,第(2)、(4)、(6)列因變量使用滯后二期的上市公司專利授權數量進行測度。

關于高管兼任的研究,本文得出了與胡韜等(2020)、Wang and Chung(2013)相似的結論,這些學者認為高管兼任促進了公司的技術創新。表10第(1)、(2)列顯示的是國有企業和私營企業是高管兼任關系時,國有企業技術創新是否對私營企業有影響,duraltiysoelistiudg系數顯著為正,表明兼任關系網絡存在時國有企業技術創新對私營企業有顯著影響。可能的原因在于兩個方面,一方面,高管可以利用自己的地位和權力,增加其所兼任公司之間決策的關聯性,促進公司間的創新協作;另一方面,作為雙方溝通的橋梁,兼任高管促進了公司間知識的交流。總體而言,國有企業和同區域私營企業之間通過高管兼任網絡構建公司間的知識池,促進了公司間信息的交流,強化了技術溢出效應。

第(3)、(4)列顯示的是國有企業和私營企業是交叉持股關系時,國有企業技術創新是否對私營企業有影響,crosssoelistiudg系數顯著為正,表明交叉持股關系網絡存在時國有企業技術創新對私營企業有顯著影響。Tang and Wang(2024)、Gao et al.(2019)得出了相近的結論,他們認為交叉持股強化了公司的技術創新。交叉持股強化技術知識溢出的原因可能在于,通過交叉持股,強化了公司間的聯結和信息傳遞,使公司更容易獲取彼此關于技術創新的信息和知識。國有企業和同區域私營企業之間的交叉持股,加強了雙方的聯系和技術創新信息的交流,推動構建共同的知識池,有利于國有企業向私營企業進行技術溢出。

第(5)、(6)列顯示的是國有企業和私營企業之間的關系是供應鏈中的客戶或供應商關系時,國有企業技術創新是否對私營企業有影響,第(5)列citysoelistiudg系數顯著為正,第(6)列不顯著但是系數為正,表明供應鏈關系網絡存在時國有企業技術創新對私營企業有顯著影響。研究得出了與白茜等(2023)、Gao et al.(2015)、Nieto and Santamaría(2007)相似的結論,他們認為供應鏈網絡可以提升供應鏈中企業的創新能力。供應鏈網絡可以強化技術創新的溢出效應的原因在于兩個方面,其一,成員企業有機會直接參與到技術創新之中,通過決策直接接觸并獲取相關知識;其二,反復多次的面對面交流,促使成員企業間互動學習,獲取顯性和隱性創新知識。供應鏈成員企業間通過知識和信息的交流,形成共同的知識池,促進了創新知識的溢出。國有企業和同區域私營企業之間的供應鏈通過供應鏈網絡,構建知識池,并通過知識池傳遞技術創新知識,促進了私營企業的技術創新。

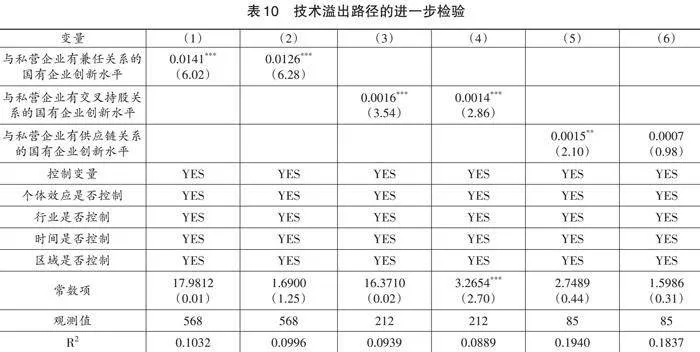

(二)技術創新區域溢出效應的后果研究

我們對國有企業技術創新區域溢出的后果進行研究,考察技術創新溢出的存在是否對風險投資資本更有吸引力。已有研究認為當區域創新水平更高時,更可能吸引風險資本進入并進行更多的投資。例如,Matray(2021)研究發現,上市公司對于非上市公司技術的區域溢出效應,吸引了更多的風險投資。在本文中,我們考察了中國國有企業對私營企業技術創新的區域溢出效應是否也會吸引更多的風險投資。風險投資數據來源于Wind數據庫和中國風險投資年鑒整理的地級市數據。由于國有企業數量越多、創新水平越高,產生的技術溢出效應可能越大,因此在回歸中我們使用地級市國有企業數量(soenum)、國有企業平均專利授權數(citysoelistinvig)作為代理變量,地級市風險投資總額(vcsum)和投資筆數(vcnum)作為因變量的代理變量進行回歸。《考核辦法》實施后提升了國有企業的技術創新溢出水平,也可能會對地區風險投資產生沖擊。因此,我們對此進行了DID回歸分析,交乘項soeif×post顯示的是政策實施前后處理組(擁有國有企業的地級市,soeif為1)和控制組(沒有國有企業的地級市,soeif為0)風險投資水平的差異。表11顯示了技術創新區域溢出效應對風險投資影響的回歸結果。表11第(1)、(2)和(3)列示的是國有企業數量、國有企業專利授權數量及《考核辦法》實施對風險投資總額的影響。第(1)列表明國有企業數量對風險投資總額有顯著正向影響(系數為25.7674,p<0.01),國有企業專利授權數量對風險投資總額有顯著正向影響(系數為0.6136,p<0.05),交乘項soeif×post與因變量顯著正相關(系數為14.1293,p<0.01),表明政策的實施強化了國有企業技術創新的溢出效應,進而吸引了更多的風險投資。第(4)、(5)和(6)列示的是因變量使用投資筆數替代投資總額時的回歸結果,結果與上文沒有變化。實證回歸結果表明,國有企業技術創新的區域溢出效應,吸引了風險資本進入該區域進行投資。

六、結論與啟示

國有企業作為中國政府實施創新政策的工具,對技術進步有重要的作用,然而已有的研究多重點關注國有企業自身的技術創新問題,鮮見學者對其技術的區域溢出效應進行研究。基于知識池理論和網絡理論,本文以2010年國資委修訂《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》的準自然實驗,檢驗新的考核辦法的實施帶來的沖擊是否強化了中央企業這一特殊國有企業對同區域私營企業技術創新的溢出效應,并考察了溢出路徑。以2004—2016年上市公司專利數據為樣本,以中央企業所在地級市區域的私營企業作為處理組,以沒有中央企業所在地級市區域的私營企業作為控制組,使用雙重差分的方法進行分析,結果發現:國有企業對同區域私營企業存在顯著的技術溢出效應,溢出效應主要通過高管兼任、交叉持股及供應鏈聯結構成的關系網絡作為轉移渠道。本文進行了一系列的穩健性檢驗,包括更替創新的代理變量、刪除實施《考核辦法》所在省市私營企業、PSM檢驗、安慰劑檢驗等,發現結果非常穩健。本文還進行了進一步的研究,發現在國有企業技術溢出效應較強的區域,吸引了更多的風險投資資本。本文研究發現國有企業對私營企業具有技術創新的溢出效應,可以帶動同區域其他類型企業更好地進行技術創新,在一定程度有助于理解國有企業如何在技術創新方面起到基礎性、關鍵性作用,并有助于理解技術創新溢出路徑問題。

與此同時,本文的研究無論對理論研究還是對政府和企業的管理實踐,都有一定的啟示意義。對國有企業在技術創新方面的理論研究來說,主要有以下三個方面的啟示意義。首先,技術的進步導致跨區域的交流和合作成為常態,國有企業技術創新的溢出效應不會僅僅局限在同區域范圍內,然而在本文中僅僅考察了同區域國有企業的技術創新的溢出效應。因此,在未來,還可以深入挖掘國有企業技術創新是否會存在跨區域溢出現象、溢出路徑是什么。其次,溢出效應涉及到兩個方面,技術原創企業和接受企業,由于本文的研究主題所限,僅僅將企業的知識吸收能力作為控制變量加入研究中。事實上,私營企業其他方面也可能會對其接受溢出知識產生影響,這方面的研究較為匱乏,在未來需要進一步研究。最后,本文驗證了國有企業和私營企業之間的直接聯系:高管兼任、交叉持股及供應鏈聯結構成了技術溢出的路徑。與此同時,企業與企業之間更多的是隱形的、間接的聯系,例如員工的轉移。員工轉移可能導致國有企業技術知識的轉移及關系的轉移,是否也會促進技術的溢出,在未來值得進一步探究。

針對于實踐層面政府和企業的管理實踐來說,主要有以下三個方面的借鑒意義。首先,對于致力于打造企業區域集聚、提升經濟增長速度的地方政府來說,應重點關注國有企業在技術創新方面的溢出效應,制定政策提升其技術水平、引導其進行更多的技術轉移,提升本區域技術的整體水平。其次,政府一直致力于國有企業混合所有制改革,通過混合所有制改革達到放大國有資本功能,實現各種所有制資本相互促進、取長補短最終取得共同發展是重要目標之一。本文的研究證明了國有企業和私營企業之間的高管兼任和交叉持股促進了企業間的技術溢出,為混合所有制改革提供了理論方面的支撐,同時也為實踐的推進提供了借鑒,例如加大兩類企業之間的直接聯系以進一步取長補短,共同推動經濟的發展。第三,對于私營企業來說,為如何強化自身對國有企業溢出的技術知識的接受能力提供了啟示。在決定其總部的地理位置時,私營企業可以將創新性強的國有企業所在區域作為目標,依賴地理的臨近性獲取更多的技術。與此同時,強化同國有企業的直接或間接的聯系,以更方便及時地獲得相關知識,提升自身的創新水平。

參考文獻

白俊紅、王鉞、蔣伏心、李婧,2017,“研發要素流動、空間知識溢出與經濟增長” ,《經濟研究》,第7期,第109-123頁。

白茜、韋慶芳、蒲雨琦、蔡衛星,2023,“產業政策、供應鏈溢出與下游企業創新”《南方經濟》,第10期,第70-93頁。

陳冬、孔墨奇、王紅建,2016,“投我以桃,報之以李:經濟周期與國企避稅”,《管理世界》,第5期,第46-63頁。

董曉慶、趙堅、袁朋偉,2014,“國有企業創新效率損失研究”,《中國工業經濟》,第2期,第97-108頁。

郭婧、馬光榮,2019,“宏觀經濟穩定與國有經濟投資:作用機理與實證檢驗”,《管理世界》,第9期,第49-64+199頁。

何彬、范碩,2018,“國有企業創新產出的地區差異及影響因素的空間計量分析”,《福建師范大學學報(哲學社會科學版)》,第4期,第7-14+168頁。

胡韜、李丹、郭紫明,2020,“高管兼任與企業創新——來自集團型上市公司及其子公司的經驗證據”,《投資研究》,第9期,第34-64頁。

賴烽輝、李善民,2023,“共同股東網絡與國有企業創新知識溢出——基于國有企業考核制度變遷的實證研究”,《經濟研究》,第6期,第119-136頁。

李春濤、宋敏,2010,“中國制造業企業的創新活動:所有制和CEO激勵的作用”,《經濟研究》,第5期,第55-67頁。

李丹蒙、夏立軍,2008,“股權性質、制度環境與上市公司R&D強度”,《財經研究》,第4期,第93-104頁。

李婧,2013,“政府R&D資助對企業技術創新的影響——一個基于國有與非國有企業的比較研究”,《研究與發展管理》,第3期,第18-24頁。

李小勝、張煥明,2013,“中國地區大中型企業研發效率研究——基于貝葉斯隨機前沿模型的實證分析”,《中南財經政法大學學報》,第6期,第111-117頁。

李政、陸寅宏,2014,“國有企業真的缺乏創新能力嗎——基于上市公司所有權性質與創新績效的實證分析與比較”,《經濟理論與經濟管理》,第2期,第27-38頁。

李政、周希禛,2020,“國有企業創新功能的理論邏輯與實現路徑”,《當代經濟研究》,第8期,第21-30+113+2頁。

廖冠民、沈紅波,2014,“國有企業的政策性負擔:動因、后果及治理”,《中國工業經濟》,第6期,第96-108頁。

劉瑞明,2012,“國有企業、隱性補貼與市場分割:理論與經驗證據”,《管理世界》第4期,第21-32頁。

劉瑞明、石磊,2011,“上游壟斷、非對稱競爭與社會福利———兼論大中型國有企業利潤的性質”,《經濟研究》,第12期,第86-96頁。

劉瑞明、石磊,2010,“國有企業的雙重效率損失與經濟增長”,《經濟研究》,第1期,第127-137頁。

孟韜,2012,“從國有企業到產業集群:老工業基地集群創新的演化分析”,《經濟管理》,第5期,第19-27頁。

聶輝華、譚松濤、王宇鋒,2008,“創新、企業規模和市場競爭:基于中國企業層面的面板數據分析”,《世界經濟》,第7期,第57-66頁。

錢勇、俞彬彬,2021,“國企要強化“鏈長”能力建設 支撐構建新發展格局” ,《經濟參考報》。

邵帥、范美婷、楊莉莉,2022,“經濟結構調整、綠色技術進步與中國低碳轉型發展——基于總體技術前沿和空間溢出效應視角的經驗考察”,《管理世界》,第2期,第46-69+4-10頁。

唐躍軍、左晶晶,2014,“所有權性質、大股東治理與公司創新”,《金融研究》,第6期,第177-192頁。

王欣然、陶鋒,2024,“下游企業數字化可以牽引上游企業綠色創新嗎?——基于供應鏈溢出的視角”,《南方經濟》,第5期,第132-149。

吳延兵,2012,“國有企業雙重效率損失研究”,《經濟研究》,第3期,第15-27頁。

徐尚昆、鄭辛迎、楊汝岱,2020,“國有企業工作經歷、企業家才能與企業成長”,《中國工業經濟》,第1期,第155-173頁。

葉光亮、王世強、陳逸豪,2021,“混合所有制改革對產業鏈定價策略影響的研究” ,《經濟研究》,第10期,第122-137頁。

葉靜怡、林佳、張鵬飛、曹思未,2019,“中國國有企業的獨特作用:基于知識溢出的視角”,《經濟研究》,第6期,第40-54頁。

余明桂、鐘慧潔、范蕊,2016,“業績考核制度可以促進央企創新嗎?”,《經濟研究》,第12期,第104-117頁。

袁建國、后青松、程晨,2015,“企業政治資源的詛咒效應——基于政治關聯與企業技術創新的考察”,《管理世界》,第1期,第139-155頁。

原毅軍、高康,2020,“產業協同集聚、空間知識溢出與區域創新效率”,《科學學研究》,第11期,第1966-1975+2007頁。

曾嶒、唐松,2023,“新冠疫情下國有企業的經濟穩定器作用——基于供應鏈扶持的視角”,《經濟研究》,第3期,第78-96頁。

曾鋮、郭兵,2014,“產權性質、組織形式與技術創新績效——來自上海微觀企業數據的經驗研究”,《科學學與科學技術管理》,第12期,第128-139頁。

曾慶生、陳信元,2006,“國家控股、超額雇員與勞動力成本” ,《經濟研究》,第5期,第74-86頁。

趙慶,2017,“國有企業真的低效嗎?——基于區域創新效率溢出效應的視角”,《科學學與科學技術管理》,第3期,第107-116頁。

周黎安、羅凱,2005,“企業規模與創新:來自中國省級水平的經驗證據”,《經濟學(季刊)》,第2期,第623-638頁。

Adams, J.D., and Jaffe, A.B., 1996, “Bounding the Effects of R&D: An Investigation Using Matched Establishment-firm Data”, The RAND Journal of Economics, 27(4): 700-721.

Akcigit, U., Hanley, D. and Serrano-Velarde, N., 2021, “Back to Basics: Basic Research Spillovers, Innovation Policy, and Growth”, Review of Economic Studies, 88(1): 1-43.

Alcácer, J. and Chung, W., 2007, “Location Strategies and Knowledge Spillovers”, Management Science, 53(5): 760-776.

Alcácer, J. and Zhao, M., 2012, “Local R&D Strategies and Multilocation Firms: The Role of Internal Linkages”, Management Science, 58(4): 734-753.

Arora, A., Belenzon, S. and Sheer, L., 2021, “Knowledge Spillovers and Corporate Investment in Scientific Research”, American Economic Review, 111(3): 871-898.

Arrow, K.J., 1962, “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of Economic Studies, 29(3): 155-173.

Atkinson, A.B., and Stiglitz, J.E., 1980, Lectures on Public Economics: Updated Edition, Mcgrow-Hill.

Audretsch, D.B., and Lehmann, E.E., 2005, “Does the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship Hold for Regions?”, Research Policy, 34(8): 1191-1202.

Audretsch, D.B. and Feldman, M.P., 1996, “R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production”, The American Economic Review, 86(3): 630-640.

Belloc, F., 2014, “Innovation in State-Owned Enterprises: Reconsidering the Conventional Wisdom”, Journal of Economic Issues, 48(3): 821-848.

Boschma, R., 2005, “Proximity and Innovation: A Critical Assessment”, Regional Studies, 39(1): 61-74.

Breschi, S. and Lissoni, F., 2001, “Knowledge Spillovers and Local Innovation Systems: A Critical Survey”, Industrial and Corporate Change, 10(4): 975-1005.

Chang, H.J., Cheema, A. and Mises, L., 2002, “Conditions for Successful Technology Policy in Developing Countries—Learning Rents, State Structures, and Institutions”, Economics of Innovation and New Technology, 11(4-5): 369-398.

Chung, W. and Alcacer, J., 2002, “Knowledge Seeking and Location Choice of Foreign Direct Investment in the United States”, Management Science, 48(12): 1534-1554.

Cortinovis, N. and Van Oort, F., 2019, “Between Spilling over and Boiling down: Network-mediated Spillovers, Local Knowledge Base and Productivity in European Regions”, Journal of Economic Geography, 19(6): 1233-1260.

Florio, M., 2014, “Contemporary Public Enterprises: Innovation, Accountability, Governance”, Journal of Economic Policy Reform, 17(3): 201-208.

Gao, K., Shen, H., Gao, X. and Chan, K.C., 2019, “The Power of Sharing: Evidence from Institutional Investor Cross-Ownership and Corporate Innovation”, International Review of Economics and Finance, 63: 284-296.

Gao, G.Y., Xie, E. and Zhou, K.Z., 2015, “How Does Technological Diversity in Supplier Network Drive Buyer Innovation? Relational Process and Contingencies”, Journal of Operations Management, 36(1): 165-177.

Ghoshal, S., Korine, H. and Szulanski, G., 1994, “Interunit Communication in Multinational Corporations”, Management Science, 40(1): 96-110.

Glaeser, E.L., Kallal, H.D., Scheinkman, J.A. and Shleifer, A., 1992, “Growth in Cities”, Journal of Political Economy, 100(6): 1126-1152.

Granovetter, M.S., 1973, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, 78(6): 1360-1380.

Hall, B.H., and Maffioli, A., 2008, “Evaluating the Impact of Technology Development Funds in Emerging Economies: Evidence from Latin America”, The European Journal of Development Research, 20(2): 172-198.

Hansen, M.T., 1999, “The Search-transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits”, Administrative Science Quarterly, 44(1): 82-111.

Hsu, P.H., Tian, X. and Xu, Y., 2014, “Financial Development and Innovation: Cross-country Evidence”, Journal of Financial Economics, 112(1): 116-135.

Jaffe, A.B., 1989, “Real Effects of Academic Research”, The American Economic Review, 79(5): 957-970.

Jaffe, A.B., Trajtenberg, M. and Henderson, R., 1993, “Geographic Localization of Knowledge Spillovers as Evidenced by Patent Citations”, Quarterly Journal of Economics, 108(3): 577-598.

Jefferson, T., 1972, “The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson”, New York: Modern Library.

Kattel, R., and Mazzucato, M., 2018, “Mission-oriented Innovation Policy and Dynamic Capabilities in the Public Sector”, Industrial and Corporate Change, 27(5): 787-801.

Kaur, P., Nakai, G.P. and Kaur, N., 2022, “Spatial Spillover of Product Innovation in the Manufacturing Sector: Evidence from India”, Journal of the Knowledge Economy, 13(7): 447-473.

Keller, W. and Yeaple, S.R., 2009, “Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity Growth: Firm-level Evidence from the United States”, The Review of Economics and Statistics, 91(4): 821-831.

Kowalski, P., Büge, M., Sztajerowska, M. and Egeland, M., 2013, “State-owned Enterprises: Trade Effects and Policy Implications”, OECD Trade Policy Paper, (147): 1-33.

Krugman, P., 1991, “Increasing Returns and Economic Geography”, Journal of Political Economy, 99(3): 483-499.

Kwon, H.S., Lee, J., Lee, S., and Oh, R., 2022, “Knowledge Spillovers and Patent Citations: Trends in Geographic Localization, 1976-2015”, Economics of Innovation and New Technology, 31(3): 1-25.

Levin, D., and Cross, R., 2004, “The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer”, Management Science, 50(11): 1477-1490.

Lin, C., Lin, P. and Song, F., 2010, “Property Rights Protection and Corporate R&D: Evidence from China”, Journal of Development Economics, 93(1): 49-62.

López, á.L., and Vives, X., 2019, “Overlapping Ownership, R&D Spillovers, and Antitrust Policy”, Journal of Political Economy, 127(5): 2394-2437.

Lumenga-Neso, O., Olarreaga, M. and Schiff, M., 2005, “On ‘Indirect’ Trade-related R&D Spillovers”, European Economic Review, 49(7): 1785-1798.

Lychagin, S., Pinkse, J., Slade, M.E. and Van Reenen, J., 2016, “Spillovers in Space: Does Geography Matter?”, Journal of Industrial Economics, 64(2): 295-335.

Mansfield, E., 1985, “How Rapidly does New Industrial Technology Leak out?”, The Journal of Industrial Economics, 34(2): 217-223.

Matray, A., 2021, “The Local Innovation Spillovers of Listed Firms”, Journal of Financial Economics, 141(2), 395-412.

Nieto, M.J. and Santamaría, L., 2007, “The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation”, Technovation, 27(6-7): 367-377.

OECD, 2015, “State-owned Enterprises in the Development Process”, OECD Publishing.

Reynolds, P., Storey, D.J. and Westhead, P., 1994, “Cross-national Comparisons of the Variation in New Firm Formation Rates”, Regional Studies, 28(4): 443-456.

Shafique, M., 2013, “Thinking Inside the Box? Intellectual Structure of the Knowledge Base of Innovation Research (1988-2008)”, Strategic Management Journal, 34(1): 62-93.

Shaver, J.M. and Flyer, F., 2000, “Agglomeration Economies, Firm Heterogeneity, and Foreign Direct Investment in the United States”, Strategic Management Journal, 21(12): 1175-1193.

Singh, J., 2005, “Collaborative Networks as Determinants of Knowledge Diffusion Patterns”, Management Science, 51(5): 756-770.

Singh, J. and Marx, M., 2013, “Geographic Constraints on Knowledge Spillovers: Political Borders vs. Spatial Proximity”, Management Science, 59(9): 2056-2078.

Singh, H., Kryscynski, D., Li, X. and Gopal, R., 2016, “Pipes, Pools, and Filters: How Collaboration Networks Affect Innovative Performance”, Strategic Management Journal, 37(8): 1649-1666.

Tang, X. and Wang, L., 2024, “When Your Friend Takes a Fall: Spillovers of Patent Infringement Lawsuits on Firm Innovation Via Cross-Owners”, Economic Modelling, 131: 106597.

Tsai, W. and Ghoshal, S., 1998, “Social Capital and Value Creation: The Role of Intrafirm Networks”, Academy of Management Journal, 41(4): 464-476.

Uzzi, B., 2007, “The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect”, Journal of Economic Sociology, 8(3): 44-60.

Van Soest, D.P., Gerking, S. and Van Oort, F.G., 2006, “Spatial Impacts of Agglomeration Externalities”, Journal of Regional Science, 46(5): 881-899.

Vedula, S., York, J.G. and Corbett, A.C., 2019, “Through the Looking-Glass: The Impact of Regional Institutional Logics and Knowledge Pool Characteristics on Opportunity Recognition and Market Entry”, Journal of Management Studies, 56(7): 1414-1451.

Vestal, A. and Danneels, E., 2022, “Technological Distance and Breakthrough Inventions in Multi-Cluster Teams: How Intra-And Inter-Location Ties Bridge the Gap”, Administrative Science Quarterly, 67(1): 167-206.

Wang, C.L. and Chung, H.F.L., 2013, “The Moderating Role of Managerial Ties in Market Orientation and Innovation: An Asian Perspective”, Journal of Business Research, 66(12): 2431-2437.

Xia, Q., Cao, Q. and Tan, M., 2020, “Basic Research Intensity and Diversified Performance: The Moderating Role of Government Support Intensity”, Scientometrics, 125(1): 577-605.

Xu, E., and Zhang, H., 2008, “The Impact of State Shares on Corporate Innovation Strategy and Performance in China”, Asia Pacific Journal of Management, 25(3): 473-487.

Yang, H., Phelps, C. and Steensma, H.K., 2010, “Learning from What Others Have Learned from You: The Effects of Knowledge Spillovers on Originating Firms”, Academy of Management Journal, 53(2): 371-389.

Zhu, S., He, C. and Luo, Q., 2019, “Good Neighbors, Bad Neighbors: Local Knowledge Spillovers, Regional Institutions and Firm Performance in China”, Small Business Economics, 52(3): 617-632.

Local Spillover Effect of Technological Innovation

— Another Explanation for the Fundamental Role of State-Owned Enterprises

Liu Huan Liu Zhenjie Li Weian

Abstract: State owned enterprises (SOEs) have played a fundamental role in the process of technological innovation in China, but few scholars have systematically investigated this issue. This paper takes the local spillover of technological innovation of SOEs as the starting point to explore the basic role of SOE. In order to solve the endogenous problems that may exist in the process of empirical research, based on the external shock events revised and implemented of "The Interim Measures for Business Performance Appraisals of Persons-in-Charge at Central Government-Owned Enterprises (CGOEs)" in 2010, by using 14348 observation data of 13 years of A-share listed enterprises in Shanghai and Shenzhen from 2004 to 2016, this paper employs the difference-in-differences (DID) method to study the spillover effect of technological innovation of Central Government-Owned Enterprises (as a special type of SOEs) on private enterprises in the same region.

The empirical study finds that: firstly, there is a significant regional spillover effect in the technological innovation of SOEs, which is manifested in that the revision significantly promotes the technological innovation of private enterprises in the region where SOEs are located; Secondly, at the same time, it is found that the network formed by the concurrent senior management, cross shareholding and supply chain connection between SOEs and private enterprises is the channel of local spillover of technological innovation; Furthermore, the concurrent senior management, cross shareholding and supply chain connection between SOEs and private enterprises are the channels of local spillover of technological innovation respectively; Finally, we also find we also examine the consequences of technology local spillovers of SOEs, and find that the existence of technology spillovers attracts more venture capital.

The innovation of this article includes the following three aspects: firstly, based on the knowledge pool theory, the paper explores the regional spillover effects of technology of state-owned enterprises, expanding the relevant research of knowledge pool theory; Secondly, based on network theory, the role of network connectivity between enterprises in technology information transmission is examined, providing insights for further clarifying the path of technology spillovers; Finally, from the perspective of spillover, examining the role of state-owned enterprises in overall social technology spillover, providing new evidence for explaining the fundamental role of state-owned enterprises. The research helps to understand the key role of SOEs in innovation and provides useful enlightenment for further clarifying the path of technology spillovers. At the same time, our paper also has certain inspiration in terms of the practice of guiding technology spillover in state owned enterprises, mixed-ownership reform for governments, and building network relationships with state owned enterprises for private enterprises.

Keywords: Technological Innovation; Local Spillover; The Channel of Spillover; Knowledge Pool; Network Theory

(責任編輯:張瑞志)

*劉歡,天津財經大學會計學院博士研究生,E-mail:liuduomi@126.com;劉振杰(通訊作者),天津財經大學會計學院,liuzhenjie2007@126.com,通訊地址:天津市河西區珠江道25號天津財經大學會計學院,郵編:300222;李維安,南開大學中國公司治理研究院,E-mail:liweiannk@126.com。作者文責自負。

基金項目:本文受國家自然科學基金項目“突發事件應急社會治理的協同機制研究”(72174096)資助。

1 國務院國有資產監督管理委員會令:《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》,中國政府網,https://www.gov.cn/gongbao/content/2010/content_1629140.htm。