數字品進口、網絡信息基礎設施和企業出口全球價值鏈位置

摘要:數字技術,作為驅動我國未來發展的核心關鍵技術,對產業升級具有至關重要的意義。企業采用何種方式引入數字技術實現高質量發展,已成為當前研究的重要命題。本文采用2007—2013年中國工業企業與海關進出口的匹配數據,探究數字品進口對企業出口在全球價值鏈中位置的影響及其作用機制。結果表明,數字品進口顯著抑制了企業出口在全球價值鏈中地位的攀升,并且數字非中間品進口對企業出口在全球價值鏈地位的抑制作用更強;對于高價值鏈地位企業、內資企業和一般貿易企業,進口數字品產生的抑制效果更為顯著。機制檢驗發現,數字品進口通過創新效應促進了企業出口在全球價值鏈中地位的提升,而俘獲效應對企業出口在全球價值鏈中的位置產生了低端鎖定效應,且俘獲效應對企業出口全球價值鏈位置的負面影響超越了創新效應帶來的正向作用,加劇了本國企業在全球價值鏈中所面對的“低端鎖定”困境;發展和完善地區網絡信息基礎設施能夠有效緩解數字品進口對企業出口在全球價值鏈中位置的負向作用。建議不斷完善我國網絡信息基礎設施建設,為企業自主創新提供支持,進而助力突破“低端鎖定”困境。

關鍵詞:數字品進口;網絡信息基礎設施;全球價值鏈位置

中圖分類號:F752.6;F49 文獻標志碼:A 文章編號:1003-5559-(2024)07-0059-12

基金項目:天津市研究生科研創新項目“數字化轉型對中國企業出口隱含碳強度的影響機制研究”(2022KY273)。

作者簡介:任暠凱(1997—),男,天津師范大學經濟學院碩士研究生,從事貿易與環境政策研究;王文治(1978—),天津師范大學經濟學院教授,從事貿易與環境政策研究。

一、引言

黨的二十大報告指出“要加快構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的新發展格局,增強國內大循環內生動力和可靠性,提升國際循環質量和水平”,而提升我國在全球價值鏈體系中的分工地位,是構建新發展格局的重要內容和發展方向。全球價值鏈分工是指將產品的設計、研發、生產和銷售等價值增值過程,依據各國的比較優勢將其進行分解為互不相同但又相互關聯的經濟活動。發達國家憑借其先進的生產技術和卓越的品牌影響力,穩固地占據了全球價值鏈中的高附加值環節,而發展中國家則受限于其經濟和技術水平,主要依賴其相對廉價的勞動力、資源及土地等要素,被迫參與到加工裝配等低附加值環節的生產活動中[1-2],導致發展中國家企業普遍面臨在全球價值鏈分工中被“低端鎖定”的困境[3]。因而,在新發展格局的背景下,如何提升我國企業全球價值鏈的地位、實現高端嵌入是學術界所關注的重要話題。已有研究普遍使用WWZ增加值貿易分解模型法對中國各部門全球價值鏈分工位置進行測算[4-5]。該方法能夠從部門層面、雙邊貿易和雙邊部門層面對一國總貿易進行詳細分解,準確地測算各國各部門全球價值鏈參與程度,但不足之處在于該分解模型僅能得到各國行業層面的全球價值鏈分工位置指標。如閆云鳳[6]使用經濟合作與發展組織發布的跨國公司活動數據庫,運用WWZ增加值貿易分解模型從行業數據測度的角度比較了中國內資和外資企業在全球價值鏈的嵌入位置差異。鑒于企業層面的數據與分析對于提升中國在全球價值鏈體系中的分工地位具有重要作用,從企業層面區分內外資核算企業全球價值鏈地位的文獻仍有進一步拓展的空間。

近年來,隨著大數據、人工智能、互聯網和區塊鏈為代表數字技術的興起,我國數字經濟發展迅速。以2022年為例,我國數字經濟規模達到50.2萬億元,占GDP比重高達41.5%,同比增長10.3%。數字經濟的發展為我國產業結構改變、制造業全球價值鏈地位攀升提供了新的契機。齊俊妍和任奕達[7]研究發現數字經濟滲透主要通過降低貿易成本和推動人力資本結構升級,有效驅動全球價值鏈分工地位向高端攀升。霍春輝等[8]利用A股制造業上市公司的數據,深入剖析了企業數字技術運用對全球價值鏈地位的影響,研究發現企業數字技術的運用能夠有效提升企業的創新能力和服務能力,進而推動制造業企業在全球價值鏈中的地位攀升。就影響因素而言,數字基礎設施的發展對提升全球價值鏈分工地位的作用尤為突出,成為推動經濟全球化和價值鏈重構的關鍵力量。徐錚和張其仔[9]通過構造各國各行業投入數字化國內部分和國外部分分類指標,發現數字化國內投入對國內附加值率有顯著的促進作用,但數字化國外投入對國內附加值率有顯著的抑制作用。以上文獻說明了國內數字技術的應用對本國全球價值鏈分工地位具有提升作用,但不同來源的數字化技術的投入對本國全球價值鏈分工地位的影響存在不確定。

鑒于此,本文構建企業層面的區分內外資出口企業的全球價值鏈地位的測度指標,考察數字產品進口對企業出口價值鏈位置的影響及作用機制,并進一步考察網絡信息基礎設施對上述影響機制的調節作用。本研究需要解決幾個關鍵的問題。首先,數字產品進口的測度。現有研究通常構建數字產品關鍵詞字典,利用Python技術對產品進行分類進而得到數字產品HS編碼,并構造數字產品相關指標進行研究。比如,劉佳琪和孫浦陽[10]依據經濟合作與發展組織和中國通信部發布的《數字經濟發展白皮書》相關內容對數字產品進行定義,得到數字產品關鍵詞字典并構建數字產品進口指標;黃先海和王瀚迪[11]依據聯合國貿易和發展會議發布的信息與通信技術產品HS編碼檢索得到對應產品注釋文本,通過Py-thon技術對注釋文本進行文本分析得到數字產品高頻關鍵詞字典。這些測度方法對推進數字產品進口的研究具有非常大作用與意義,但所構建的數字產品種類也多局限于信息與通信技術產品這一類別,不能涵蓋所有與數字產業相關的數字產品。本文使用《數字經濟及核心產業統計分類(2021)》(以下簡稱數字產業分類)中數字產業國民經濟行業分類代碼劃定數字產品的范圍。相較于過往研究,能夠更加全面覆蓋與本國數字經濟發展相關的數字產品。

其次,企業出口全球價值鏈地位指標核算。過往多數研究在計算企業出口全球價值鏈地位指標時,忽視了內資企業與外資企業生產技術和貿易方式之間差異,假定內外資企業投入產出系數一致進行混合計算可能會造成對其全球價值鏈地位的錯估[12]。本文使用OECD-AMNE數據庫提供的區分內外資的投入產出表數據,在運用WWZ增加值貿易分解模型基礎上,使用企業出口產品結構分別核算內資企業和外資企業的出口全球價值鏈地位。

最后,進口高技術含量的數字產品對國內企業提升出口全球價值鏈分工地位的影響機制。現有研究針對這一問題的討論存在分歧。部分學者認為進口高技術含量產品能夠學習國外先進技術,降低本國的創新成本,促進企業創新水平,提升企業全球價值鏈所處位置[13-14]。而另一部分學者認為,進口高技術含量產品會加劇進口國對進口產生依賴,不利于進口國資本的積累,對進口國全球價值鏈地位產生不利影響[15-17]。因而進口高技術含量的數字產品能否幫助國內企業提升出口全球價值鏈分工地位,是一個實證問題,且可能因網絡信息基礎設施完善程度的不同而呈現出顯著差異。根據現有研究,當地的網絡信息基礎設施的完善是企業應用數字技術的基礎,其能夠增強企業對外部信息的可得性[18],促進企業內部的技術知識擴散[19]以及提升企業的全要素生產率[20]。因此,當地的網絡信息基礎設施越完善,企業對進口的數字產品進行更為有效的學習和應用,能夠充分發揮數字產品對企業全球價值鏈地位的創新促進作用。

綜上所述,本文的邊際貢獻主要體現在三個方面。(1)企業出口全球價值鏈地位指標核算更加科學合理。相對過往多數研究,本文采用的度量指標能夠消除混合偏誤所造成的計算誤差。(2)豐富了數字產品進口指標的測算方式。相對于以往研究受數字產品關鍵詞字典設定誤差影響較大,容易造成估計偏誤,本文使用的數字產品進口指標的度量方法減少了由字典法核算數字產品進口造成的設定偏誤。(3)挖掘了數字產品進口與企業出口全球價值鏈位置之間的關系及傳導路徑。本文發現數字產品進口并不能幫助企業提升出口全球價值鏈地位,進口數字產品對企業產生的“俘獲效應”超越了其潛在的“創新效應”,進一步加劇了本國企業在全球價值鏈中遭遇的“低端鎖定”困境。發展和完善本國地區網絡信息基礎設施建設能夠幫助企業緩解數字產品進口對企業出口全球價值鏈地位的負面影響。

二、理論分析

通過已有文獻的分析和梳理,本文認為企業進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位的作用機制存在兩面性。首先,企業進口數字產品增強了企業的創新能力,通過“創新效應”促進了企業出口全球價值鏈地位的上升。事實上,提升科技創新水平是發展中國家國際分工地位提升最為主要的推動力[21]。一方面,創新可以提升企業出口產品的質量和技術復雜度[22],改進出口產品的功能、性能和外觀,增強其在國際市場的競爭力和出口優勢;另一方面,創新可以改善本國國內企業生產技術和生產流程,減少企業生產成本,提升企業的生產效率,有利于企業形成規模經濟,提升國內出口產品中的國內附加值[23]。進口高技術含量的數字產品能夠幫助企業接觸和學習國外先進前沿技術,通過技術的有效擴散和知識的廣泛溢出提升企業自身的技術創新水平[10]。此外,數字產品中包含的數字技術能夠與企業的生產過程和管理系統有效融合。一方面,數字產品的運用能夠對企業的生產環節進行實時監控,減少企業生產資源的不必要浪費,提升企業資源使用效率,降低企業的生產成本,使得企業有更多的資金投入研發;另一方面,數字技術有利于企業內部資源的整合以及與外部市場參與者信息的共享[24],進一步降低了企業的創新成本,提升企業的創新能力和創新質量。

其次,企業進口過多的數字產品容易造成企業對全球價值鏈產生過度依賴,進而通過“俘獲效應”導致企業出口全球價值鏈地位的下降。當國外高技術含量產品創新成本過高時,企業往往會通過進口來實現自身發展需要,若企業不能對數字產品中包含的數字技術進行有效地轉化,長期來看企業會形成進口慣性[15,25],削弱企業的數字技術創新動力,進而造成進口企業對全球價值鏈的過分依賴[26-27]。長久以來,發達國家依靠自身先進生產技術優勢在全球價值鏈中占主導地位,而中國依靠勞動力成本低廉優勢進入到全球價值鏈的分工體系,被發達國家長期鎖定在勞動密集型和資本密集型的低附加值環節。若企業不能有效轉化前沿技術實現產業升級,伴隨企業參與全球價值鏈的程度越深,將會導致本國企業被發達國家“低端鎖定”[28-29]。基于此,本文認為,一方面,企業進口數字產品會提升企業的創新水平,進而促進企業出口全球價值鏈地位的攀升;而另一方面,過多數字產品進口也會造成企業形成進口慣性,抑制企業出口全球價值鏈的地位的提升。因此,企業進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位同時存在負向和正向影響,最終的影響效應取決于兩種影響的比較。本文提出以下競爭性假設:

H1a:企業進口數字產品促進企業出口全球價值鏈地位的攀升;

H1b:企業進口數字產品抑制企業出口全球價值鏈地位的攀升。

通過上述理論梳理,本文認為企業能否吸收數字產品中包含的數字技術實現企業自身轉型升級是抵御進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位產生負面影響的關鍵。而發展和完善地區網絡基礎設施能夠幫助企業提升數字技術自主創新能力,進而緩解“俘獲效應”對企業出口全球價值鏈地位的負面影響。首先,數字產品主要包括信息與通信技術產品(信息傳輸、軟件和信息技術服務業)、信息與通信技術服務(計算機、通信和其他電子設備制造業)和數字技術滲透率比較高的產品(如:錄像、電視和電影節目制作)。這些產品與國內網絡信息基礎設施涉及產品密切相關,加快國內網絡信息基礎設施的部署會增加國內數字產品需求,從而引導企業將更多資金投入到數字產品的研發過程中,實現企業數字產品自主創新。其次,發展網絡信息基礎設施能夠促進當地信息技術產業的發展,快速獲取有效信息的優勢能夠幫助當地聚集更多的高新技術企業和高素質人才[30],使得企業對數字產品中的數字技術進行更為有效的學習和轉化,發揮出更強的“創新效應”。最后,發展網絡信息基礎設施加快了區域間和企業間的信息交流,降低企業接觸先進數字技術的信息成本,降低企業進行新技術開發的技術門檻,從而緩解企業研發創新過程所面臨的知識困境,有助于企業對數字技術進行自主創新[18],進而減輕國內企業對外國先進技術的進口依賴。基于此,本文提出以下假設:

H2:發展和完善本國地區網絡信息基礎設施對企業進口數字產品影響企業出口全球價值鏈地位起到正向調節作用。

三、實證方法與數據說明

(一)計量模型設定

1.基準模型

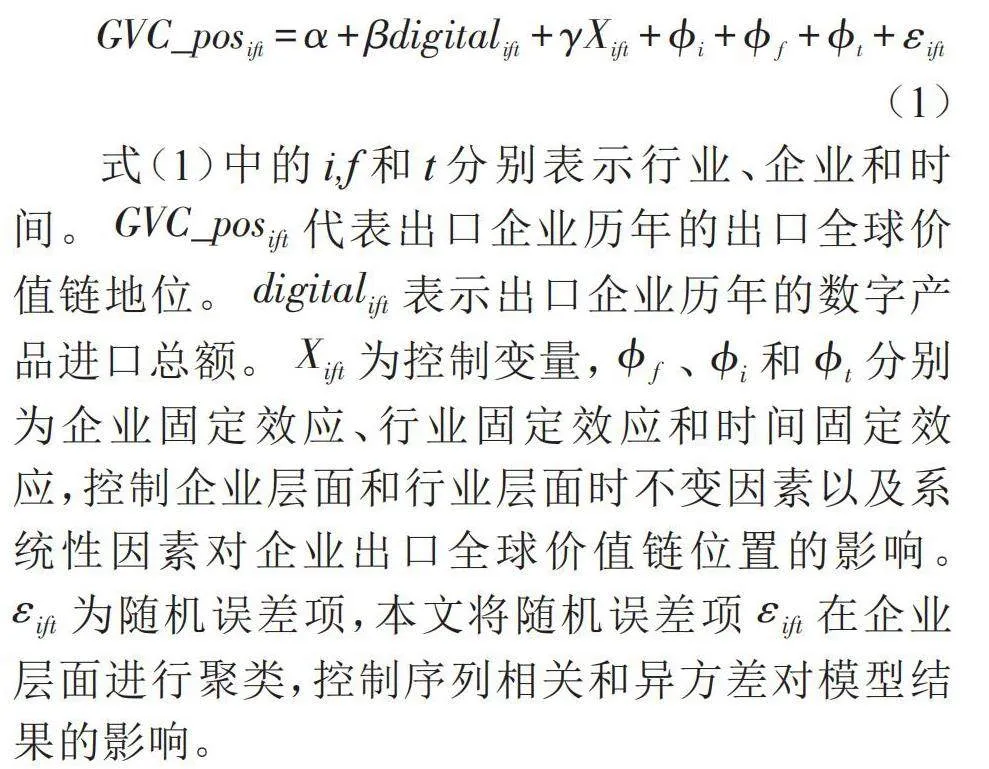

本文設定基準回歸模型如式(1)所示:

式(1)中的i,f和t分別表示行業、企業和時間。GVC_posift代表出口企業歷年的出口全球價值鏈地位。digitalift表示出口企業歷年的數字產品進口總額。Xift為控制變量,?f、?i和?t分別為企業固定效應、行業固定效應和時間固定效應,控制企業層面和行業層面時不變因素以及系統性因素對企業出口全球價值鏈位置的影響。εift為隨機誤差項,本文將隨機誤差項εift在企業層面進行聚類,控制序列相關和異方差對模型結果的影響。

(二)核心指標構建

1.區分內外資的出口企業的全球價值鏈地位(gvcpos_firm)

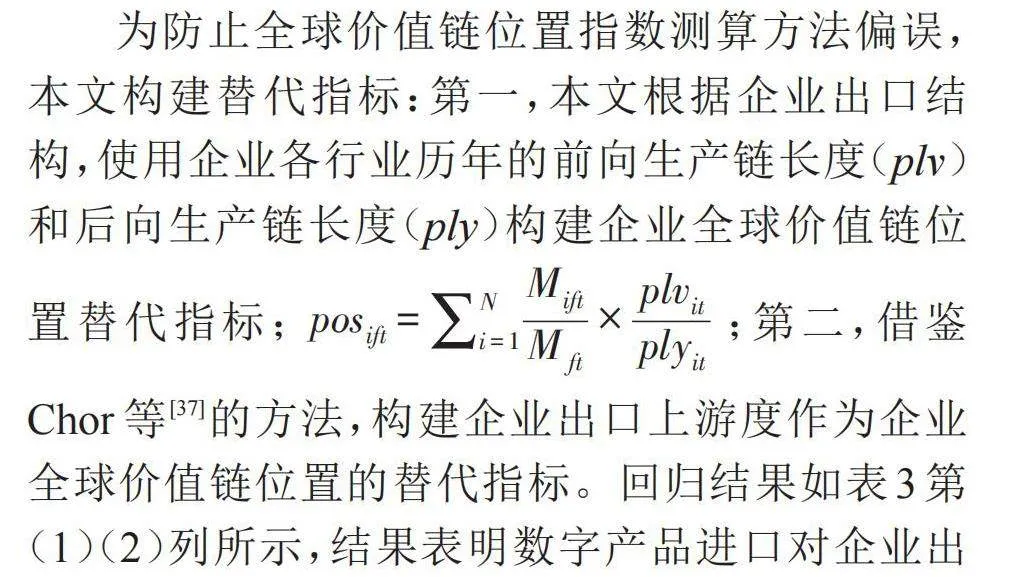

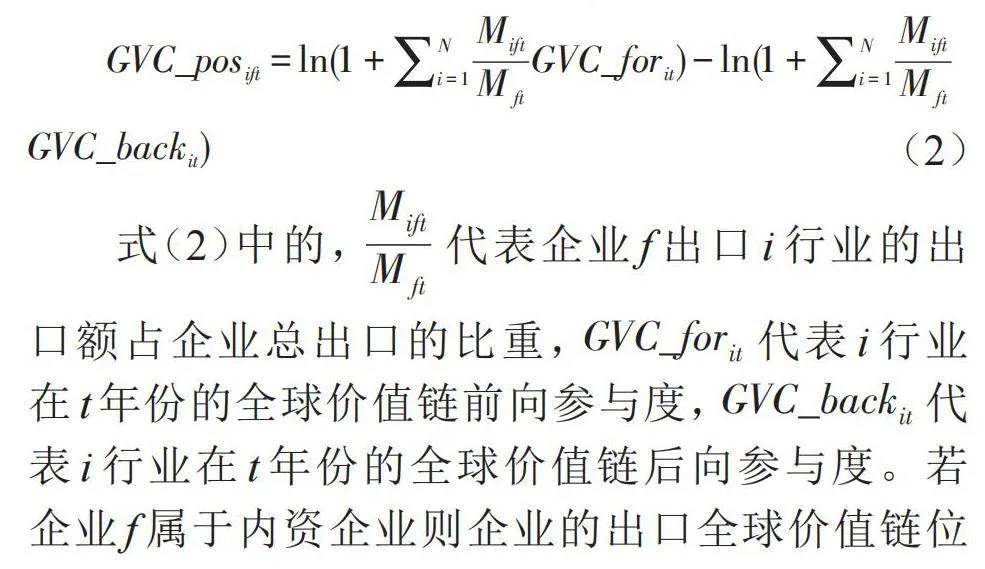

首先,本文使用區分內外資的投入產出表,運用增加值貿易分解模型將貿易行業增加值進行分解[31]。其次,參考王文治和路優[12]的研究方法,依據工業企業數據庫中的企業類型數據將企業劃分為外資企業和內資企業,構建內外資企業出口GVC位置指數(GVC_posift),如式(2)所示:

式(2)中的,代表企業f出口i行業的出口額占企業總出口的比重,GVC_forit代表i行業在t年份的全球價值鏈前向參與度,GVC_backit代表i行業在t年份的全球價值鏈后向參與度。若企業f屬于內資企業則企業的出口全球價值鏈位置指數使用內資行業的前(后)向參與度進行計算,相反,若企業f屬于外資企業則企業的出口全球價值鏈位置指數使用外資行業的前(后)向參與度進行計算。

2.出口企業的數字產品進口總額(digital)

過往研究多數文獻通過形成數字產品關鍵詞詞典,運用python識別得到與這些關鍵詞相關的數字產品HS編碼對企業的數字產品進口總額進行核算[11,32],但這并不能全面識別所有的數字產品。中華人民共和國國家統計局在2021年發布的《數字產業分類》對數字經濟核心產業進行了詳細全面的劃分并提供了數字經濟核心產業的《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)的行業代碼和名稱,便于本文對數字產品HS編碼進行全面識別。《數字產業分類》將數字經濟核心產業劃分為數字產品制造業等五大產業,由于本文討論的數字產品主要與數字產業化產品相關,因此本文選取《數字產業分類》前四大數字核心產業(剔除數字化效率提升業)對應行業代碼與HS編碼進行匹配識別得到與數字產業化相關的數字產品HS編碼。通過工業企業與海關進出口匹配數據計算得到出口企業的進口數字產品總額作為本文的核心解釋變量。為避免數量級的差異和異常值對結果的影響,本文將出口企業的進口數字產品總額加1取對數除以10作為最終的核心解釋變量。

3.網絡信息基礎設施建設(inform)

網絡信息基礎設施涉及通信、計算機網絡等一系列與信息傳遞有關的基礎設施,從應用角度不能全面科學地衡量各地區網絡信息基礎設施的作用差異。因此本文參考馮正強和于佳慧[33]的研究,從投入的角度對各地區的網絡信息基礎設施建設水平進行衡量,使用統計年鑒中的各省份信息傳輸、計算機服務和軟件業固定資產投資指標作為企業所處地區的網絡信息基礎設施建設的代理指標。

4.控制變量

根據已有的相關文獻,本文選擇如下控制變量:(1)企業規模(Size):企業總資產額的對數。(2)企業全要素生產率(TFP):運用索羅剩余法進行測算。(3)企業年齡(Age):企業當期年份減去企業成立年份加1。(4)企業資本勞動比(lnkl):企業固定資產凈值年平均余額與員工人數比值的對數。(5)企業資產負債率(Debt_Asset):企業總負債與總資產的比值(6)企業所面融資約束(SA):SA=-0.74×Size+0.04×Size2-0.04×Age,當SA越大時,企業所面臨的融資約束越小。(7)行業集中度(HHI):赫芬達爾指數進行衡量,當HHI越大時,說明企業所處行業偏向于壟斷市場。

(三)數據來源與處理

在數據選擇方面,被解釋變量數據來源于經濟與合作發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)發布的跨國企業活動(Activity of Multinational Enterprises,AMNE)數據庫,企業進出口數據來源于中國海關數據庫,企業層面的機制變量和控制變量所需數據來源于中國工業企業數據庫,省份網絡信息基礎設施建設水平數據來源于《中國統計年鑒》。

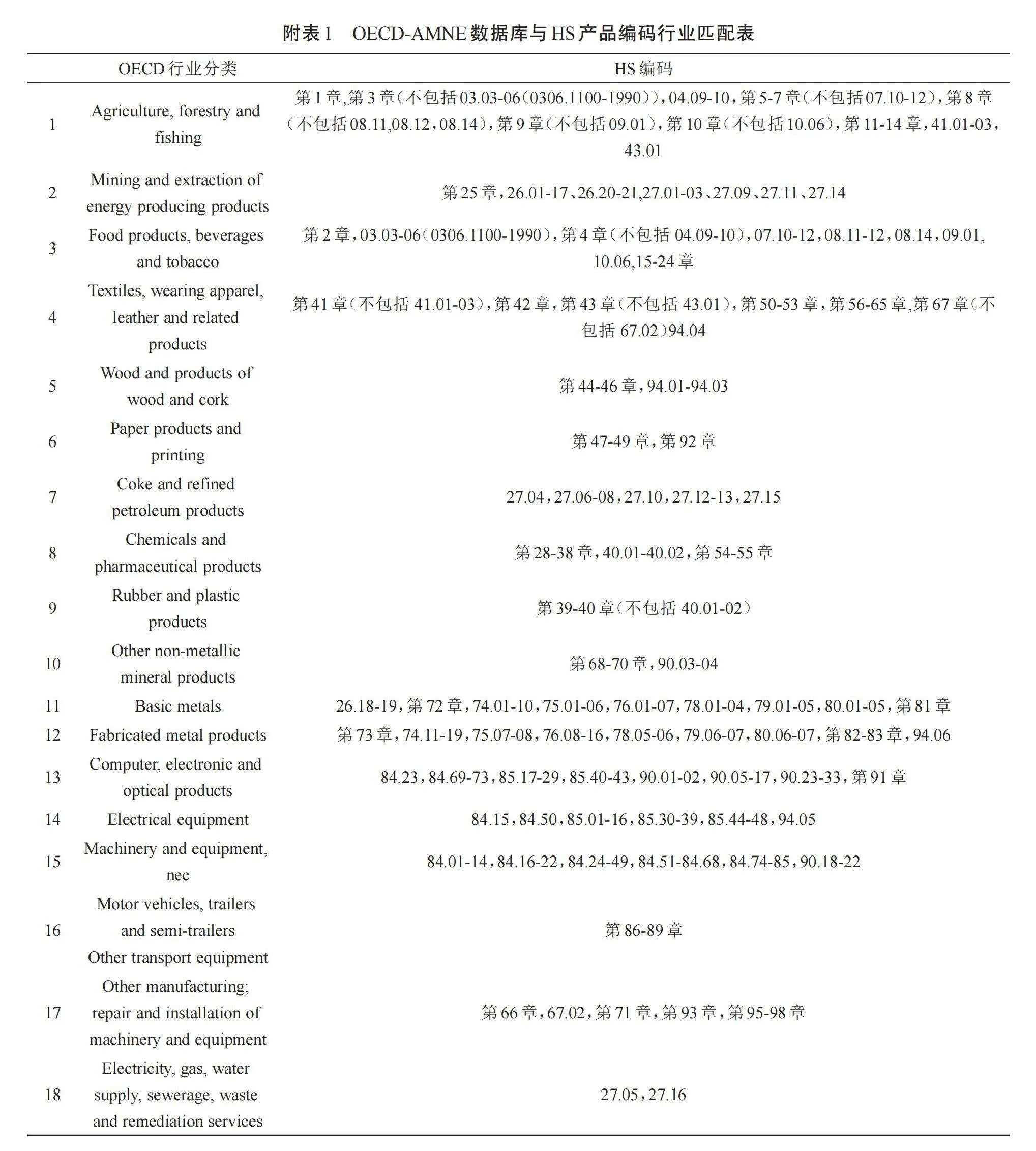

該數據處理與匹配過程如下:第一,將中國工業企業數據庫中工業總產值、銷售額、固定資產、實收資本等缺失和小于或等于0的樣本進行剔除;將從業人數低于8和缺失的企業樣本進行剔除。第二,按照企業名稱、郵政編碼與電話號后七位將工業企業數據與海關數據匹配并取并集。第三,參考《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)與《所有經濟活動的國際標準行業分類》(ISIC Rev.4)對照表,在匹配過程中剔除顯然不屬于數字經濟的部分行業(如:未另分類的其他化學制品的制造、未另分類的其他產品、廢料和碎屑的批發等),并使用聯合國官網數據得到數字經濟核心產業相關的HS2007四位產品編碼以及HS2012四位產品編碼。第四,參考附表1,將HS產品編碼與OECD—AMNE數據庫行業分類進行匹配。最終確定2007—2013年共161544個年度觀測值,論文相關變量的統計描述如表1所示。

四、實證結果分析

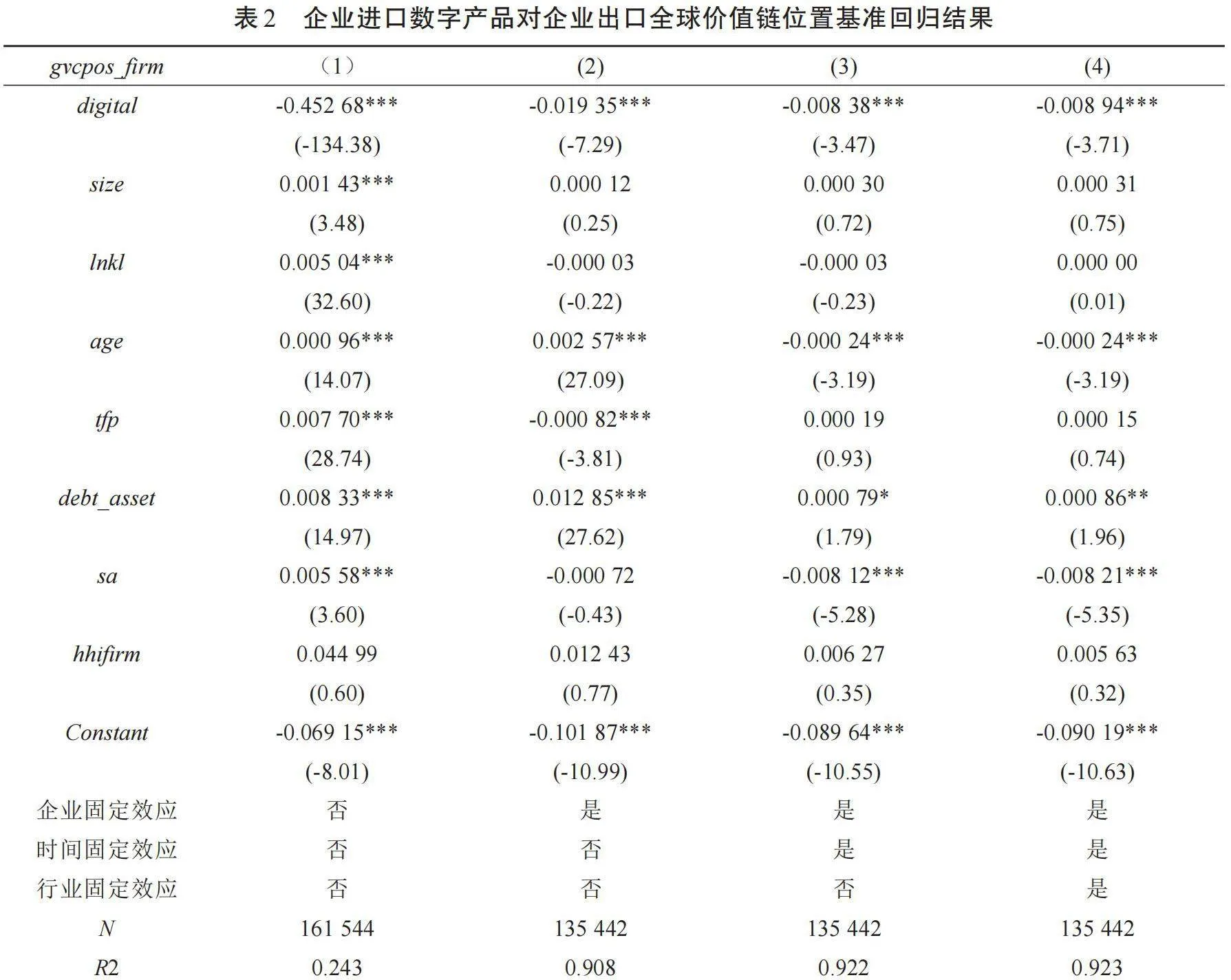

(一)基準回歸結果

表2列(1)至列(4)逐步引入控制變量、企業固定效應、時間固定效應和行業固定效應檢驗企業進口數字產品對其出口全球價值鏈位置的影響。總體來看,企業進口數字產品會抑制企業出口全球價值鏈地位的攀升。說明雖然數字產品進口能夠幫助本國企業以低成本創新的方式提升了企業全球價值鏈的地位,但是這并非一定能縮小本國與發達國家的技術差距[34]。而隨著本國企業嵌入全球價值鏈的程度加深,發達國家企業可以實施嚴格的技術轉移門檻乃至技術封鎖等手段對本國企業進行打壓[35],本國的企業只能通過“出口引致進口”和國際收支“雙順差”的方式彌補技術差距,從而使得本國企業鎖定在全球價值鏈低附加值環節[36]。

(二)穩健性檢驗

1.更換被解釋變量

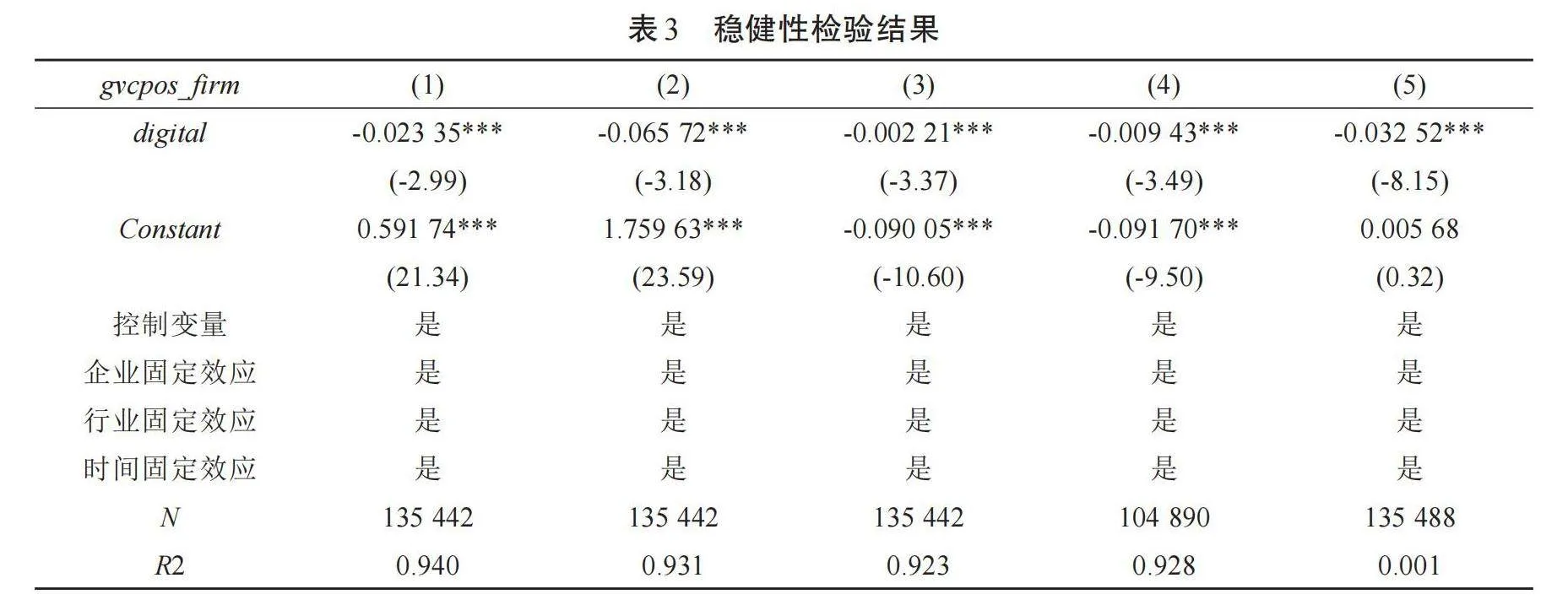

為防止全球價值鏈位置指數測算方法偏誤,本文構建替代指標:第一,本文根據企業出口結構,使用企業各行業歷年的前向生產鏈長度(plv)和后向生產鏈長度(ply)構建企業全球價值鏈位置替代指標;pos;第二,借鑒Chor等[37]的方法,構建企業出口上游度作為企業全球價值鏈位置的替代指標。回歸結果如表3第(1)(2)列所示,結果表明數字產品進口對企業出口全球價值鏈位置仍呈現顯著的負向影響。

2.更換核心解釋變量

基準回歸中本文使用數字產品進口總額代表出口企業進口數字產品差異,但進口結構能夠更好的反映企業進口產品的特征,本文使用企業進口數字產品在總進口占比作為核心解釋變量的替代指標。回歸結果如表3第(3)列所示,數字產品進口系數仍然為負且顯著性未發生變化。

3.剔除異常樣本

由于2008年金融危機對中國進行進出口貿易的企業產生了較大的影響,考慮到金融危機具有后效性的特點,為防止異常值對結果的影響,本文剔除2008年和2009年的樣本進行再次檢驗,回歸結果如表3第(4)列所示,核心解釋變量的系數仍然顯著為負,從而說明研究結論具有穩健性。

4.內生性檢驗

本文參考現有文獻[11,32],構建平均數字產品進口關稅構造數字產品進口的工具變量,以解決可能存在的內生性問題。企業歷年的平均數字產品進口關稅的計算公式為τft=,其中valueit代表企業t年份對i產品的平均進口額,使用樣本期內產品的平均進口額作為權重能夠避免企業進口結構引致的內生性問題;τit代表t年份i產品的平均進口關稅。回歸結果如表3列(5)所示,其中Kleibergen-Paaprk LM統計量對應P值接近于0,拒絕“工具變量弱識別”假設,即工具變量與核心被解釋變量具有相關性。Kleiber-gen-PaaprkWald F統計量遠大于10%水平臨界值16.38,拒絕“弱工具變量”假設,即不存在弱工具變量的問題。以上結果說明選擇工具變量的合理性。結果如表3第(5)列所示,企業進口數字產品對企業出口全球價值鏈位置產生負面影響,與本文基準回歸結論保持一致。

(三)機制檢驗

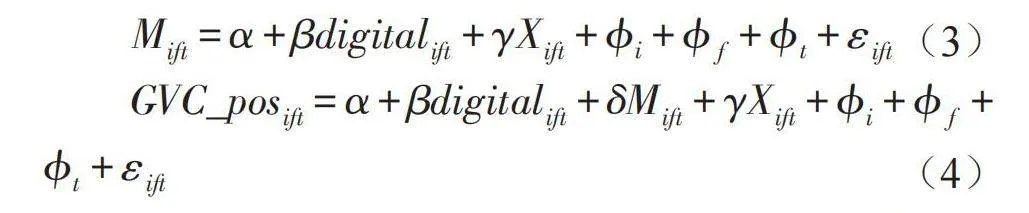

基準回歸檢驗了企業進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位有顯著的抑制作用,為深入了解二者的內在關系,本文利用中介效應模型對可能存在的作用機制進行檢驗,即企業進口數字產品是否通過創新效應和俘獲效應影響企業出口全球價值鏈的地位,結合(1)式本文使用中介效應模型對其進行檢驗,如式(3)(4)所示:

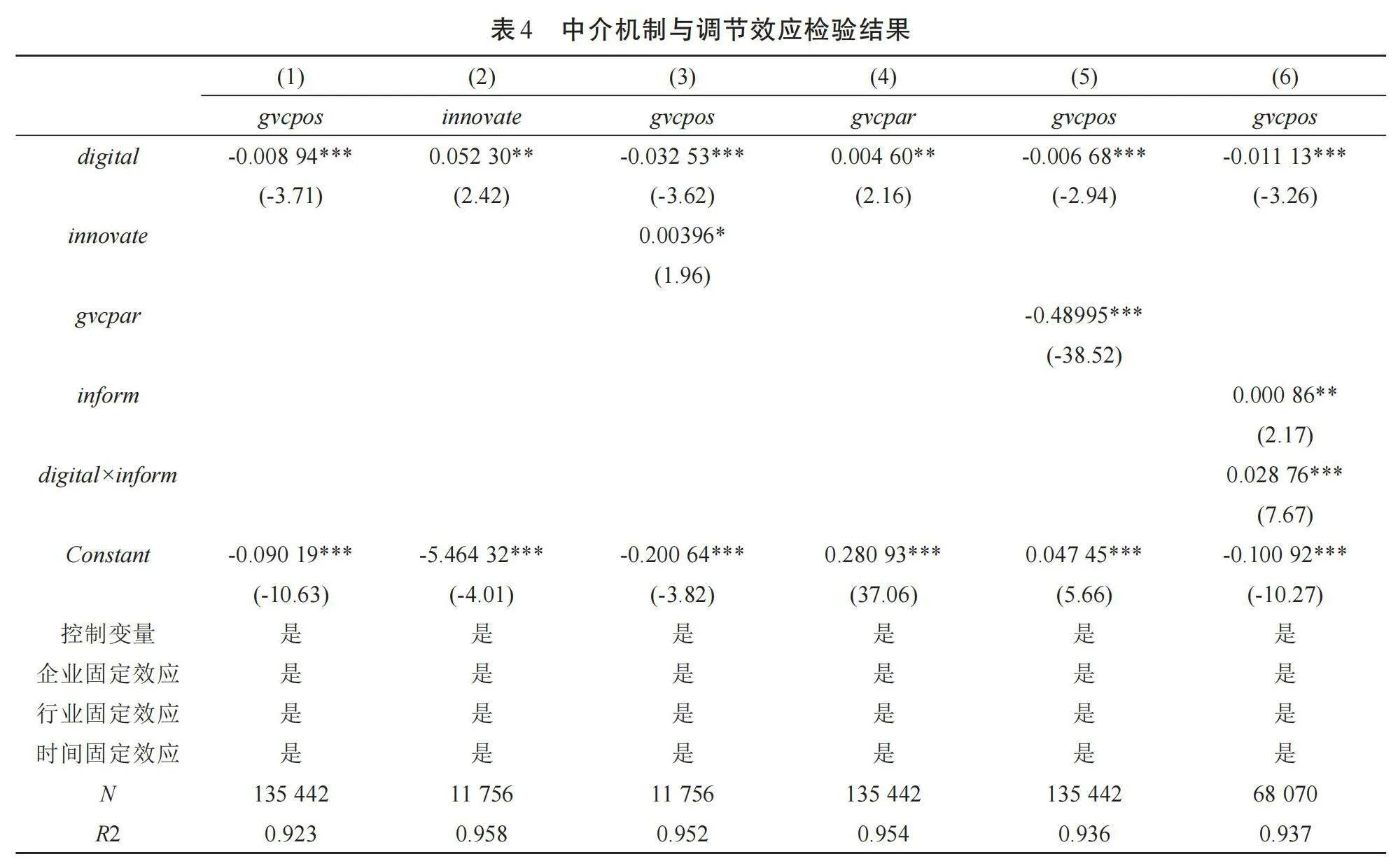

式(3)、(4)中的Mift代表中介變量,包括企業創新能力(innovate)和企業全球價值鏈嵌入程度(gvcpar_firm)。企業創新能力(innovate),本文使用企業研發投入衡量企業的創新能力;企業全球價值鏈嵌入程度(gvcpar_firm),本文使用企業全球價值鏈參與程度作為企業全球價值鏈嵌入程度的代理變量;其余變量與基準模型保持一致。檢驗結果如表4所示。

1.創新效應

如表4第(2)列所示,企業進口數字產品的系數顯著為正,說明企業進口數字產品能夠增強企業的創新水平,第(3)列展示了企業創新水平對企業出口全球價值鏈地位的影響,企業創新水平的系數顯著為正,說明增強企業創新水平能夠有效的提升企業出口全球價值鏈的地位。這與劉佳琪和孫浦陽[10]的研究結論保持一致,數字產品的進口能夠通過成本效應和技術外溢效應增強企業的創新水平,進而影響企業所處的全球價值鏈地位。

2.俘獲效應

如表4第(4)列所示,企業進口數字產品的系數顯著為正,說明企業進口數字產品能夠增加企業嵌入全球價值鏈的程度,第(5)列展示了企業嵌入全球價值鏈的程度對企業出口全球價值鏈地位的影響,企業嵌入全球全球價值鏈程度的系數顯著為負,說明企業嵌入全球價值鏈程度越深,企業所遭受的俘獲效應越強,使得企業的出口全球價值鏈地位下降。這與陳曉華等[15]的研究結論保持一致,數字產品的進口會導致企業對全球價值鏈產生依賴,而由發達國家主導的全球價值鏈會將發展中國家鎖定在低附加值階段,進而導致企業的全球價值鏈分工地位的下降。

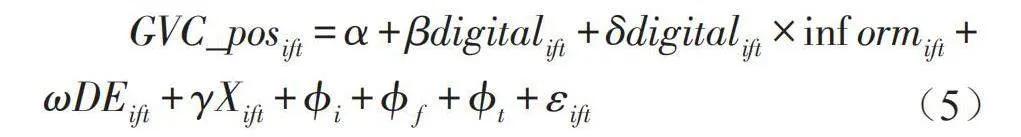

(四)國內網絡信息基礎設施建設的調節效應

本文認為發展和完善網絡信息基礎設施能夠幫助企業減輕由進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位所帶來的負面影響,故本文使用調節效應模型進行實證檢驗,如式(5)所示:

式(5)中的,informift代表網絡信息基礎設施建設變量,其余變量與基準模型保持一致,為防止多重共線性對回歸結果的影響本文對交互項變量進行去中心化處理。如表4第(6)列所示,交互項inform和digital×inform的系數均顯著為正,說明本國的網絡信息基礎設施設施的提升能夠幫助企業擺脫“低端鎖定”陷阱,這與李津等[38]的研究結論保持一致,本國的網絡信息基礎設施的完善能夠增強企業對高科技產品技術的吸收能力,提升企業的自主創新能力,進而擺脫企業對國外高技術產品的依賴,幫助企業突破“低端鎖定”的困局。

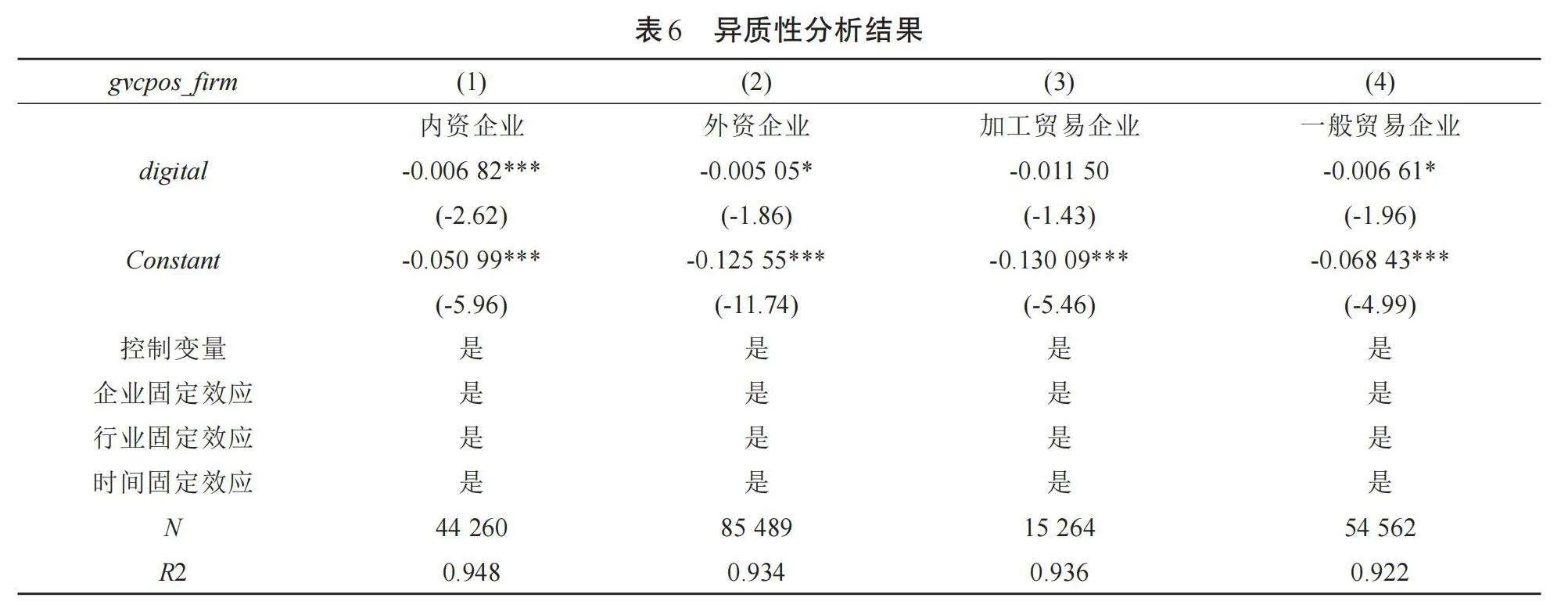

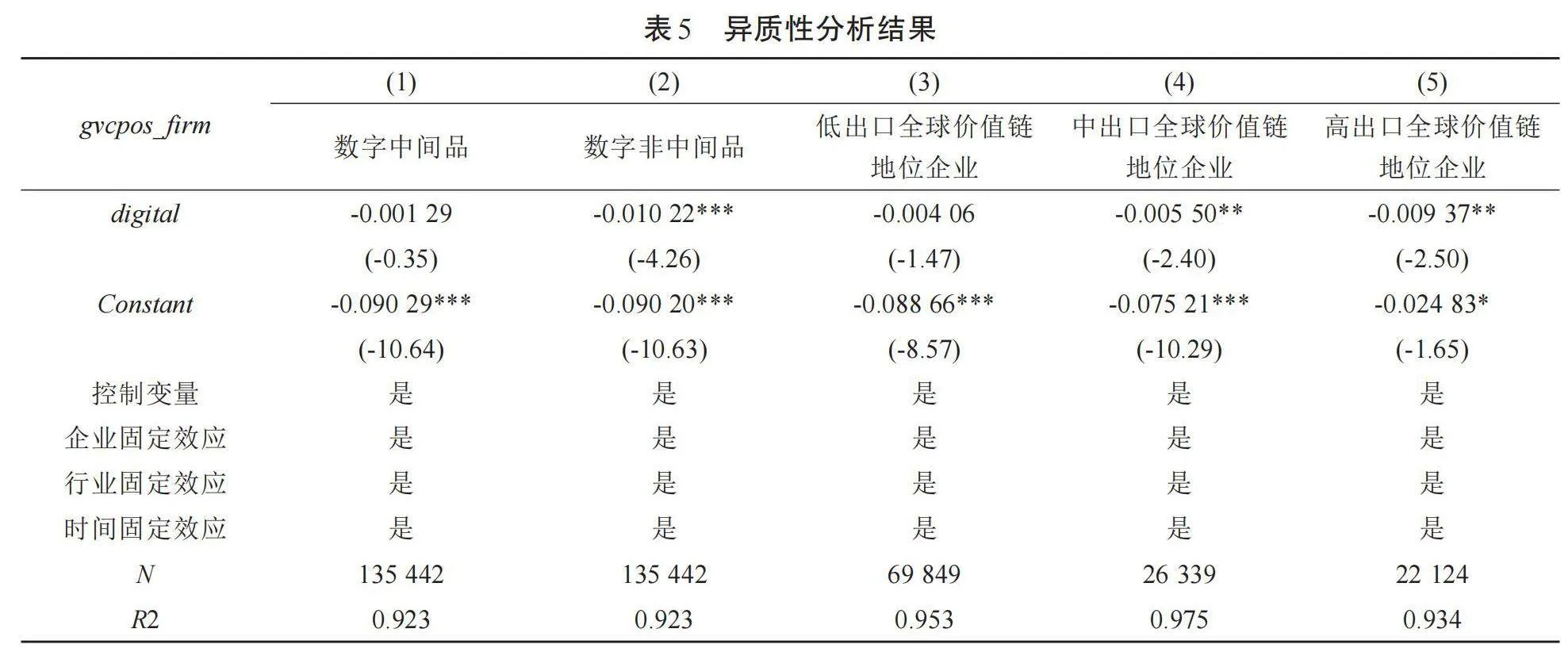

(五)異質性分析

1.數字中間品進口和數字非中間品進口

本文根據聯合國BEC標準產品分類編碼將企業進口數字產品類型劃分為數字中間品和數字非中間品,進一步討論不同類型數字產品進口對企業出口全球價值鏈位置影響差異,由表5第(1)(2)列的結果顯示,數字非中間品的進口對企業的出口全球價值鏈位置產生了顯著的抑制作用,而數字中間品的進口對企業的出口全球價值鏈地位并沒有產生顯著作用。其可能的原因在于:非中間品往往是指資本品和消費品,企業對此類產品直接進口往往會侵占企業本身的出口附加值,造成企業出口全球價值鏈地位下降,而進口數字中間品的企業往往有能力參與數字產品制造過程中的某個階段,能夠獲取相應階段所帶來的利潤,進而受數字產品進口的負面影響不大。

2.不同企業出口全球價值鏈地位企業

本文根據各年各二位行業中的企業出口全球價值鏈地位的中位數作為中出口全球價值鏈地位企業與低出口全球價值鏈地位企業的分界點,以四分位數組為高出口全球價值鏈地位企業與中出口全球價值鏈地位企業的分界點。結果如表5第(3)(4)(5)列所示,數字產品的進口對高出口全球價值鏈地位的企業和中出口全球價值鏈地位的企業均產生了抑制作用,且對高出口全球價值鏈地位的企業抑制作用更強,但對低出口全球價值鏈地位的企業影響為負但不顯著。其可能的原因在于:較高出口全球價值鏈地位的企業本身生產技術水平較高,較多的數字產品進口產生的技術外溢效果不強,但卻造成企業生產成本的上升,因此進口數字產品給其帶來的俘獲效應要比創新效應要大,進而表現出顯著的抑制作用。

3.內資企業和外資企業

本文進一步考察數字產品進口對內資企業和外資企業全球價值鏈位置的影響差異,表6第(1)(2)列的結果顯示,數字產品的進口對內資企業和外資企業的出口全球價值鏈位置均產生了顯著的抑制作用,且對內資企業的抑制作用更大。其可能的原因在于:相較于內資企業,外資企業擁有更先進的生產技術,具有更強的吸收能力,其創新效應更強,故數字產品的進口對外資企業的出口全球價值鏈位置的抑制作用更弱。

4.加工貿易企業和一般貿易企業

本文根據企業的貿易方式將企業劃分為加工貿易企業和一般貿易企業,進一步討論數字產品進口對不同貿易方式的企業出口全球價值鏈位置影響差異,由表6第(3)(4)列的結果顯示,數字產品的進口對一般貿易企業的出口全球價值鏈位置產生了顯著的抑制作用,對加工貿易企業產生了抑制作用但不顯著。其可能的原因在于:相較于一般貿易企業,加工貿易企業多從事紡織等加工行業對數字產品的投入較少,故可能導致數字產品對加工貿易企業的抑制作用不顯著。

五、結論和建議

(一)研究結論

本文采用工業企業數據庫、海關進出口數據庫和OECD跨國企業活動數據庫,運用區分內外資的多區域投入產出模型計算得到企業E/RrCE5hfR4ZWaFZ1ZF3gvodKMPTZIgj2p2EzqB3/5U=層面的出口全球價值鏈地位指標,構建微觀企業層面的企業進口數字產品數據檢驗了數字產品進口對企業出口全球價值鏈地位的影響,主要結論包括:首先,企業進口數字產品會顯著降低企業出口全球價值鏈地位,實證結果經過多重固定效應、工具變量法以及多重穩健性檢驗之后,結論依舊保持不變。其次,機制檢驗證明企業進口數字產品能夠通過增強企業的創新能力促進企業出口全球價值鏈地位的攀升,同時,企業進口數字產品也會造成企業對全球價值鏈產生過度依賴,使得企業出口全球價值鏈地位下降,并且后者的影響超越了強者的影響,使得企業進口數字產品對企業出口全球價值鏈地位產生負面影響。但這種負面影響可以通過發展和完善地區網絡信息基礎建設的發展進行緩解。最后,通過異質性分析發現,企業進口數字非中間產品對其出口全球價值鏈地位具有抑制作用;處在高全球價值鏈地位的企業,進口數字產品對其出口全球價值鏈地位的負向影響最強;相較于外資企業,內資企業進口數字產品對其全球價值鏈地位抑制作用更強;一般貿易企業進口數字產品會對其全球價值鏈地位產生抑制作用,但這種抑制作用對加工貿易企業不顯著。

(二)政策建議

本文基于以上結論提出以下建議:第一,重視進口數字產品對國內企業發展的不利影響,給予一般貿易企業、國內高價值鏈地位企業和內資企業重點關注。長期來看,企業提升全球價值鏈地位主要依靠自主創新,企業應從進口高科技產品的生產模式向自主研發的生產模式進行轉型,減少企業對高科技產品的進口依賴。第二,完善網絡信息基礎設施建設。增強網絡信息基礎設施在區域間的互聯互通水平,增加區域間創新信息資源的開放和共享,破除創新要素流動壁壘,激發城市創新活力,實現進口技術與自主創新的良性互動,進而幫助國內企業突破“低端鎖定”困境。

參考文獻:

[1]劉志彪,張杰.我國本土制造業企業出口決定因素的實證分析[J].經濟研究,2009(8):99-112.

[2]肖宇,夏杰長,倪紅福.中國制造業全球價值鏈攀升路徑[J].數量經濟技術經濟研究,2019,36(11):20.

[3]葛海燕,張少軍,丁曉強.中國的全球價值鏈分工地位及驅動因素:融合經濟地位與技術地位的綜合測度[J].國際貿易問題,2021(9):122-137.

[4]程大中.中國參與全球價值鏈分工的程度及演變趨勢:基于跨國投入—產出分析[J].經濟研究,2015,50(9):4-16.

[5]張會清,翟孝強.中國參與全球價值鏈的特征與啟示:基于生產分解模型的研究[J].數量經濟技術經濟研究,2018,35(1):3-22.

[6]閆云鳳.中國內資和外資企業在全球價值鏈中的嵌入位置與演進路徑研究:基于行業數據的測度[J].上海財經大學學報,2020,22(3):3-18.

[7]齊俊妍,任奕達.數字經濟滲透對全球價值鏈分工地位的影響:基于行業異質性的跨國經驗研究[J].國際貿易問題,2021(9):105-121.

[8]霍春輝,呂夢曉,許曉娜.數字技術與制造企業全球價值鏈地位攀升:打開數字技術賦能的“黑箱”[J].南方經濟,2023,42(3):11-28.

[9]徐錚,張其仔.數字經濟賦能全球價值鏈攀升:不同投入來源視角下的異質性與門檻效應研究[J].經濟問題探索,2023(9):34-52.

[10]劉佳琪,孫浦陽.數字產品進口如何有效促進企業創新[J].國際貿易問題,2021(8):38-53.

[11]黃先海,王瀚迪.數字產品進口,知識存量與企業數字創新[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2022(2):28-43.

[12]王文治,路優.外資進入能否提升中國企業全球價值鏈位置:基于OECD跨國企業活動數據的再檢驗[J].國際商務(對外經濟貿易大學學報),2022(6):137-153.

[13]許明,卿陶.新發展格局下擴大進口與中國制造業全球價值鏈布局[J].東南學術,2022(4):157-166.

[14]王元彬,王林.國內研發及外溢,中間品進口研發外溢與制造業全球價值鏈分工地位[J].國際貿易問題,2022(8):53-68.

[15]陳曉華,潘夢琴,陳航宇.中間品進口技術含量與制造業全球價值鏈嵌入:基于參與度和分工地位視角的實證檢驗[J].南京財經大學學報,2022(5):76-86.

[16]鄭江淮,鄭玉.新興經濟大國中間產品創新驅動全球價值鏈攀升:基于中國經驗的解釋[J].中國工業經濟,2020(5):61-79.

[17]高小龍,董銀果.中間品進口與制造業全球價值鏈升級[J].財經論叢,2020,264(10):12-21.

[18]沈坤榮,林劍威,傅元海.網絡基礎設施建設,信息可得性與企業創新邊界[J].中國工業經濟,2023(1):57-75.

[19]薛成,孟慶璽,何賢杰.網絡基礎設施建設與企業技術知識擴散:來自"寬帶中國"戰略的準自然實驗[J].財經研究,2020,46(4):48-62.

[20]溫湖煒,鐘啟明.數字基礎設施與企業全要素生產率:來自中國上市公司的證據[J].軟科學,2022,36(8):64-71.

[21]楊高舉,黃先海.內部Rwlm8Nq9JlYbd+24HwnvCQ==動力與后發國分工地位升級:來自中國高技術產業的證據[J].中國社會科學,2013(2):25-45.

[22]施炳展,邵文波.中國企業出口產品質量測算及其決定因素:培育出口競爭新優勢的微觀視角[J].管理世界,2014(9):90-106.

[23]EATON J,KORTUM S.Technology,trade,and growth:A unified framework[J].European economic review,2001,45(4-6):742-755.

[24]宋德勇,朱文博,丁海.企業數字化能否促進綠色技術創新?[J].財經研究,2022,48(4):34-48.

[25]程凱,楊逢珉.進口中間品質量升級與制造業全球價值鏈攀升[J].廣東財經大學學報,2020,35(5):13.

[26]唐宜紅,張鵬楊.FDI,全球價值鏈嵌入與出口國內附加值[J].統計研究,2017,34(4):36-49.

[27]FELICE G,TAJOLI L.Innovation and the International Fragmentation of Production:Complements or Substi-tutes?[J/OL].Unpublished Working Paperr,2015.https://www.siecon.org/sites/siecon.org/files/ol dfiles/uploads/2016/09/TAJOLI.pdf(2015).

[28]呂越,陳帥,盛斌.嵌入全球價值鏈會導致中國制造的“低端鎖定”嗎?[J].管理世界,2018,34(8):11-29.

[29]HUMPHREY J,SCHMITZ H.How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clus-ters?[J].Regional studies,2002,36(9):1017-1027.

[30]張杰,付奎.信息網絡基礎設施建設能驅動城市創新水平提升嗎?:基于“寬帶中國”戰略試點的準自然試驗[J].產業經濟研究,2021,20(5):1-14,127.

[31]WANG Z,WEI SJ,ZHU K.Quantifying international production sharing at the bilateral and sector levels[J/OL].National Bureau of Economic Research,2013.https://www.nber.org/papers/w 19677.

[32]于歡,何歡浪,姚莉.數字產品進口與中國企業出口質量[J].中南財經政法大學學報,2022(5):108-118.

[33]馮正強,于佳惠.新型信息基礎設施建設對我國出口貿易升級的作用機制及異質性研究[J].國際經濟合作,2021(3):32-41.

[34]王林輝,胡晟明,董直慶.人工智能技術,任務屬性與職業可替代風險:來自微觀層面的經驗證據[J].社會科學文摘,2022(8):91-93.

[35]GEREFFI G.Beyond the producer-driven/buyer-driven dichotomy the evolution of global value chains in the in-ternet era[J].IDS bulletin,2001,32(3):30-40.

[36]楊水利,楊祎.技術創新模式對全球價值鏈分工地位的影響[J].科研管理,2019,40(12):11-20.

[37]CHOR D,MANOVA K,YU Z.Growing like China:Firm performance and global production line position[J].Journal of International Economics,2021,130(2):1-25.

[38]李津,齊雅莎,劉恩專.數字基礎設施與全球價值鏈升級:機制與效用[J].學習與探索,2020(10):147-154.

Digital Goods Imports,Network Information Infrastructure,and Firm's Positions in the Global Value Chain

REN Haokai,WANG Wenzhi

(Tianjin Normal University,Tianjin 300387,China)

Abstract:Digital technology,as akey technology driving the future development of China,is crucial for industrial upgrading.The way enterprises adopt to introduce digital technology to achieve high-quality development has become an important proposition for current research.This paper adopts the matched data of Chinese industrial enterprises and customs imports and exports from 2007 to 2013 to explore the impact of digital goods imports on the position of enterprises'export global value chain and its mechanism of action.The results show that imports of digital goods significantly inhibit the climb of firms'export GVC positions,and that imports of non-intermediate digital goods have astronger inhibitory effect;for high value chain position firms,domestic firms and general trading firms,the inhibitory effect generated by imports of digital goods is more pronounced.Further mechanism tests reveal that while digital goods imports promote the elevation of firms'GVC positions through innovation effects,the capture effect results in alow-end lock-in effect on firms'GVC positioz8Dax6ZZieOXEVXkrxxWmQ==ns.The negative impact of the capture effect on firms'GVC positions outweighs the positive impact of innovation effects,exacerbating the low-end lock-in dilemma faced by domestic firms in the GVC.Development and improvement of regional network information infrastructure can effectively mitigate the negative impact of digital goods imports on firms'GVC positions.It is recommended that the construction of China's network information infrastructure should be continuously improved to provide support for enterprises'independent innovation,thereby helping to breakthrough the"low-end lock-in"dilemma.

Keywords:digital product imports;network information infrastructure;global value chain position

(責任編輯:劉睿智)