參與式數字藝術的實踐研究

摘 要 第十四屆全國美術展覽首次將數字藝術納入征集范圍,由中國美術家協會主辦的首屆中國數字藝術大展于2024年4月18日在中國美術學院美術館開幕。一系列標志性事件說明數字藝術這一新興的藝術門類開始進入官方的話語體系。盡管數字藝術尚未列入中國高等教育學科目錄,但是與之緊密相關的數字媒體藝術學科在中國高校已有20多年的歷史,并且于近年來發展為熱門專業之一。本文試圖以筆者近十年的藝術實踐個案為基礎,探討數字藝術的公共性與參與性,提出參與式數字藝術的理念,分析以建構參與式數字藝術系統為核心的藝術實踐方法,希望能為數字藝術的創作者及教育者提供新的認知視角和實踐路徑。

關鍵詞 參與式數字藝術 數字媒體藝術 參與式數字藝術

一、緒論

(一)數字藝術的歷史演變

數字藝術可追溯到早期的錄像藝術。20世紀80年代,錄像技術與模擬電子產品開始普及,以攝像機、顯示器和錄像帶為主的模擬電子設備成為藝術家新的創作媒介,涌現出一批以此為媒介的藝術實踐。21世紀初,隨著互聯網、數字影像技術及個人電腦的普及,錄像藝術逐漸被“新媒體”替代,中央美術學院、中國美術學院等藝術類高校帶頭建立了數字媒體藝術專業,成為中國新媒體藝術發展的主要推力。在新興技術的驅動下,中國新媒體藝術與新興數字技術積極融合,涌現出交互藝術、裝置藝術、互聯網藝術、機器人藝術、軟件藝術、虛擬現實藝術等多元的藝術形式。

隨著新媒體藝術的成熟,數字藝術嶄露頭角。在技術的高速發展與迭代下,藝術家對數字媒介的研究不斷深入,數字藝術的概念逐漸明朗,即特指應用數字技術進行創作,表現為視頻、屏幕、投影、多媒介裝置、數字輸出打印等形式的一類新藝術。[1]

(二)數字藝術的公共性與參與性

首先,在數字藝術四十余年的演變歷程中,以互聯網應用為首的數字技術的介入起NHOdhSYdRXOL43qwCSHfsYma8ClSWyB+7k8jpzCkwHE=了關鍵作用——互聯網本身具有強烈的公共性,在此基礎上生長的數字藝術也攜帶著這種“公共基因”。20世紀90年代,藝術家開始將互聯網作為展示平臺,一些實驗性作品通過網絡進行傳播,使得藝術的展示空間發生了轉變。美國傳播媒介研究者亨利·詹金斯(Henry Jenkins)在《可延展媒介:網絡時代的參與文化》中提及了“可延展媒介”(Spreadable Media)。[2]進入21世紀,數字技術的深度介入造就了一個嶄新的、可延展的媒體環境,移動互聯網、物聯網等通信技術與智能技術使虛擬與現實形成互嵌關系,人與媒介深度融合。由此,在互聯網空間、數字技術基礎上誕生的數字藝術的展示空間逐漸從傳統的、封閉的藝術展示空間過渡到公共的互聯網空間,數字藝術從物理現實中的美術館“白盒子”逐步進入虛實糾纏的“大眾田野”中。

其次,從技術角度來看,數字易復制、易編輯、易傳輸的特點使大眾能夠更自由地對圖像與影像進行編輯與傳播。同時,多樣化、集成化的創作工具大批涌現。創作門檻變低,大眾逐步參與到數字藝術的創作與傳播當中。在此背景下,社會參與式現象不斷涌現。在這個虛實互相糾纏的媒體環境中,創作的高貴性崩散,藝術品的神圣性崩散,珍貴感消散,卓越的人與物及其關注度削弱、離散,[3]數字時代中藝術的權威體系開始消解,草野體系興起,數字藝術的創作群體逐漸擴散至更廣泛的公眾群體中。

最后,人工智能、物聯網、大數據等新興技術的成熟使人類現代文明從信息時代向智能時代過渡,藝科融合與跨學科成為當代藝術的一股熱潮。在人機交互等技術的影響下,當代藝術的交互性不斷增強,交互影像、裝置成為一種常見的藝zODzhCnxQiJyMS15CaKKoREw8AsBBxjU9eLSyS4Dx1U=術表現形式。在此基礎上,大量交互式藝術作品出現,越來越多的作品從封閉、獨立的話語體系走向開放、可參與的藝術系統,邀請觀眾成為作品的觸發者、參與者,甚至是創作者。

由此,在諸多數字技術的驅動下誕生的數字藝術的展示空間、表現形式及觀眾身份都較以往發生了轉變,具有更強烈的公共性和參與性,而這種屬性正是時代背景、媒體環境和技術的交織所賦予的。

二、參與式數字藝術的概念

(一)參與式藝術的基本概念

參與式藝術(Participatory Art)是一種使觀眾直接參與創作過程,成為作品的參與者、創作者的藝術形式。參與式藝術強調藝術先鋒性對社會生活的介入,針對社會性議題展開行動,進行討論與批判,通常具有在地性、表演性、合作性等特點。縱觀藝術史,參與式藝術實踐可以追溯到與前衛運動相關的劇場表演和行為藝術,如情景主義國際(Situationist International)倡議的參與式行動、約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)的“社會雕塑”和“人人都是藝術家”宣言、阿倫·卡普羅(Allan Kaprow)的等。20世紀90年代后,全球范圍內出現了大量參與式的藝術實踐,主要以小型社區為單位展開。同時,關于這種新型藝術形式也出現了多種理論觀點,如蘇珊·雷西(Suzanne Lacy)提出的“新類型公共藝術”(New Genre Public Ar t)[4]、尼古拉斯·伯瑞奧德(Nicolas B o u r r i a u d)的“關系藝術”(R e l a t i o n a l Aesthetics)[5]、克萊爾·畢曉普(Claire Bishop)的“參與式藝術”[6]等。

從藝術形式的特點看,數字藝術的公共性和參與性使其與參與式藝術之間具有一種天然的“親緣關系”。參與式數字藝術繼承了參與式藝術的部分藝術觀念,如以觀眾的參與為核心、以藝術形式介入社會體系等,但前者更強調利用數字技術構建一種參與式系統。

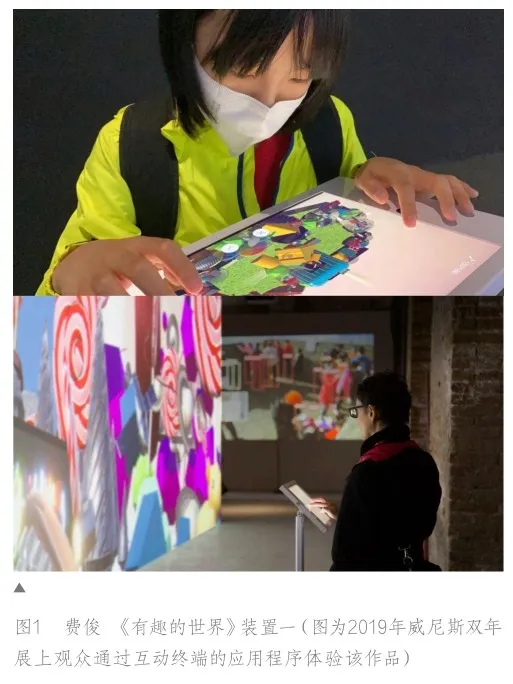

相較而言,以往的參與式藝術與行為藝術聯系更密切,其展示空間、參與空間通常在美術館、劇場、社區中,對參與者的數量、參與的程度都有所限制。一方面,以互聯網、數字技術為基礎構建的參與式數字藝術系統是可復制的,具備數字技術特性的數字藝術能夠面對更龐大的用戶數量,支持線上、線下多種參與方式,并在網絡空間中互相輻射、影響,使觀眾和參與的程度和量級大幅提升。另一方面,數字技術的普及、藝術家對系統的主動設計降低了公眾參與藝術的門檻,提升了公眾參與藝術創作的可達性。如在《有趣的世界》裝置一中,觀眾可以像搭建樂高一樣參與三維制作過程,即使沒有相關專業知識或經驗也可以通過交互界面制作三維圖像。

互聯網與數字技術、系統設計手段的結合使參與式數字藝術能夠觸達的人群及其參與度接近最大化,使藝術作品的觀念表達更有效,同時這也是參與式數字藝術公共性的體現。

(二)參與式數字藝術的概念

參與式數字藝術是以激發觀眾參與為核心,部分或全部運用數字技術進行構建,能夠在觀者與作品之間形成相互反饋并不斷根據反饋動態生成文本、聲音、圖像或其他類型輸出物的數字藝術作品或數字藝術實踐方式。

從作品的表現形式來看,數字藝術通常具有交互性,參與式數字藝術可以被看作一種具有參與性的交互式數字藝術。盡管兩者在形式上非常類似,但參與式數字藝術的交互目的主要在于引導觀眾深度參與創作,而常見的交互作品只是由觀眾觸發作品使圖像或形態發生變化。換言之,參與式數字藝術與具有交互性的數字藝術最核心的差異在于參與者的身份——觀眾并非觸發者,而是聯合創作者,需要參與創造過程且具有創造力。例如在《有趣的世界》裝置一中,藝術家只是在幕后扮演“導演”的角色,通過設定參與機制、互動機制等運行規則,為參與者提供創造藝術作品的條件或工具,而藝術作品的內容則完全由觀眾創造。

由于創作觀念的差異,參與式數字藝術的創作方法與交互式數字藝術必然有所不同。在參與式數字藝術的創作過程中,藝術家需要將作品視為一種開放的、可參與的交互式藝術系統,并設計系統語境、架構原則、運行機制,與計算設計、系統設計及參數設計較為相似。

三、參與式數字藝術的特征

基于前文對參與式數字藝術基本概念的闡述,筆者將參與式數字藝術的特征歸納為以下四點:

(一)系統性

整體來看,參與式數字藝術通常以建構數字藝術系統的方式實現作品的參與性,并以開放的系統形式存在,具有系統性。為實現觀眾與作品之間的相互反饋,并使參與式效能最大化,藝術家需要對系統進行設計。此外,系統性也是參與式數字藝術與數字藝術及其他參與式系統差異的一種體現。與以數字圖像為主要形式的數字藝術不同的是,參與式數字藝術的主體可以支持觀眾參與不斷生成圖像、文本或其他類型輸出物的藝術系統,而不是輸出物本身。與圖像處理軟件、視頻剪輯軟件等數字圖像制作系統及最近涌現的生成式人工智能軟件系統不同的是,參與式數字藝術系統由藝術家的藝術觀念驅動,而非由商業與功能驅動。盡管二者在技術原理或載體形式上可能具有相似性,但由于其應用語境的不同,其價值也就具有本質的區別。

(二)參與性

從系統內部進行分析,以藝術系統為基礎的數字藝術,其建構的核心是可以讓觀者成為作者,深度參與到藝術作品的創造性工作中,使作品與觀者形成新的關系。這是參與式數字藝術的明確界定準則,也是使反饋在系統中成立且有效的必要條件。

在參與式數字藝術中,藝術家可以設定不同的參與方法鼓勵觀眾實現深度參與,如行為性的參與、內容性的參與、數據性的參與、觀念性的參與等。

行為性的參與指觀眾作為聯合創作者,通過個體行為參與作品的創作過程,影響作品最終產出的一種參與方式。這里所說的“行為”與常見的交互式藝術中的“動BImILJca2aY4ZtE4cAzOrg==作觸發”有所區別,是觀眾有目的的活動(一系列動作),如消費行為、娛樂行為、創作行為等。如在參與式數字藝術作品《智能生態氧泡》中,觀眾通過健身行為為裝置供能,幫助空氣凈化系統運作;而在《姿態云》中,玩家將生產剩余價值的姿態轉化為剩余價值,返還給創造剩余價值的工人,即通過消費行為實現價值循環系統的運作。

內容性的參與指將觀眾提供的信息、故事或數據作為藝術系統的輸入源,以此影響或驅動作品生成的一種參與方式。典型的內容性參與通常以參與者的個人信息或經歷為素材,以文本、圖像、影像、聲音等具有記錄功能的媒介為主體,通過藝術家設定的一系列系統機制進行轉化,最終生成結果。例如《有趣的世界》裝置二基于圖像識別技術對觀眾圖像進行采集,識別觀眾的外貌、表情、衣著色彩等特征,并打上分類標簽。這種機器采集觀眾圖像的過程就屬于典型的內容性的參與。

數據性的參與指觀眾作為數據提供者,將個體數據轉化為參數,進而驅動藝術系統生成結果的一種參與方式。首先,參與者的數據分為靜態和動態兩種,既可能是一次性的數據,也可能是參與者持續參與的疊加性數據。如常用的心電、腦電等動態的生理數據能夠“供養”藝術系統,直接或間接地影響藝術系統的生成過程與結果。其次,數據性的參與往往是實時的,要借助藝術家設定的參與機制,通過某些特定行為、傳感設備進行數據采集,并實時地反映在生成結果中。

觀念性的參與指觀眾作為聯合創作者,參與到系統觀念建構中的一種參與方式。它強調參與者在系統中的自由表達,藝術家在創造系統語境時給予觀眾觀念參與的權利。在《有趣的世界》裝置一的延伸項目《預見:有趣的世界》中,筆者邀請了13位來自世界各地的參與者在180多個日常或非日常的物品模型中選擇最能代表未來思潮的5個模型,并對“有趣的世界”這一話題各抒己見,最終形成13個具有不同文化觀念的“世界”。該作品傳達的觀念不再是藝術家個人的,而是由多個參與者參與核心工作,用他們的觀念共同構成的。

(三)鏈接性

新興科技對生活的深度介入為我們帶來了新愿景與新契機,同時也伴隨著危機,這種矛盾使當代大眾的生活呈現出碎片化狀態,并引發了多種現代性征候。比如由互聯網信息技術帶來的碎片化閱讀和虛擬社交,在提升信息傳播效率和社交溝通效率的同時,也滋生了信息超載和社交障礙的問題。后疫情時代,過度的線上生活使人的感官信息碎片化、人與人的關系邊緣化,人們的身體更多地投入網絡空間所構建的虛擬生活中,失去了與物理現實的鏈接。

面對技術介入帶來的碎片化的世界,人與物理現實之間鏈接的消解,參與式數字藝術成為一種重新構建彼此鏈接的新手段。此處所說的“鏈接”指通過藝術家創造的特定語境,構建參與者與自我或他者之間的關系,如人與人、人與社會、人與自然、身體與心靈、身體與物理現實等關系。一方面,參與式數字藝術系統可以借助一系列機制建立反饋回路,幫助縫合或恢復信息時代人類原生的、斷裂的生存關系;另一方面,藝術家通過對藝術系統的架構、規則進行設計,在參與者與自我或他者之間構建新的鏈接。

(四)生成性

基于觀眾與系統其他構成要素之間鏈接的構建,藝術系統內部形成了能量的流動、有機的循環,使作品呈現活態與具有生長性。

一方面,與常見的交互式作品不同,在參與式數字藝術作品中,觀眾并非觸發者,而是系統能量、動力的來源。通過藝科融合的方法,參與者以不同的參與方式為藝術系統提供“養料”,借助特定技術和算法形成一種復合能量,成為作品生成的動力,驅動作品不斷地生長與演化。正因這種復合的“養料”來自參與的主體,所以參與式數字藝術具有不可控性、有機性,由此形成了一種建立在參與行為基礎上的“活態”。

另一方面,參與式數字藝術的生成性——作品的生長與演化——體現在系統的不同層級中,可大致分為系統輸出物的演化、系統規則的演化、系統本身的演化。首先,系統輸出物的演化由觀眾參與觸發、供能,其對作品實時的呈現形態,如視覺、聽覺、嗅覺等感官上的變化,產生不同程度的影響,且最終影響系統運作的結果。其次,基于藝術家對系統架構、運行機制的設定,觀眾的參與行為也可以作為活態的參數,影響系統規則。如以參與行為為數據集進行訓練的機器學習系統,會因觀眾的持續參與改變藝術系統的算法、邏輯,從而使系統規則發生有機的演化與生長。此外,觀眾的參與行為也可能會引發系統產生本質的變化,使系統偏離最初預設的語境。這種現象可以分為“有意識的開放”和“無意識的開放”兩種類型,即系統的演化與生成是否是藝術家設定的語境之一。這種現象的產生取決于系統的控制性強弱,例如在弱控制性的系統中,觀眾具有更強的參與性和能動性,其參與行為更可能對系統造成影響,甚至是顛覆性的影響。因此,藝術家需有意識地設定與平衡控制性強度,調動觀眾的參與性,確保藝術系統具有適宜的生成性。

四、參與式數字藝術的實踐及方法

基于前文對參與式數字藝術概念及特征的歸納整理,現對筆者的藝術實踐進行分析,并明確參與式數字藝術系統構建的基本原則和具體方法。

(一)參與式數字藝術系統的語境設計

參與式數字藝術系統要與語境、議題建立強相關性。語境可以被看作構建參與式數字藝術系統“世界”的底層邏輯,而系統的語境來自不同的問題,如果沒有特定的問題驅動,系統就無法成立。因此,藝術家作為系統“世界”的搭建者,在構建系統時,首先要根據其討論的特定問題,為系統創造或設計特定的語境、場景及“世界觀”。

2012年,北京的霧霾非常嚴重。面對這一社會問題,筆者通過創客式的、跨學科的工作方法,提出了實驗性的解決方案,并設計了相關裝置——《智能生態氧泡》。“氧泡”是一個由直徑8米的充氣結構構成的半圓形穹頂式空間,空間中的核心裝置是一個由人力驅動的空氣凈化系統。參與者通過騎單車的方式,在改造后的健身自行車上健身,將動能轉化為電能,儲存在蓄電池中,進而驅動空氣凈化裝置完成“氧泡”內的空氣循環,構成一個價值循環系統。此外,安置在“氧泡”內的虎尾蘭、檳榔樹與綠蘿輔助構成空氣凈化系統,與由人力驅動的空氣凈化系統共同構成一個完整的有機有氧循環系統。

《智能生態氧泡》討論的是環境問題。然而,關于環境問題的藝術實踐往往都是對問題本身的表達、反思與批評,其價值體現在引發觀眾對問題的關注與思考,是一種對問題本身解構性的表達。《智能生態氧泡》試圖對空氣污染這個公共性話題展開建構性實驗的探索。該作品的目的不僅在于引發關注,更在于激勵觀眾的參與,并通過價值循環系統將參與行為轉換為解決方案。因此,藝術作品若想要激發觀眾對社會性問題的參與,藝術家需要將個人需求和集體需求關聯,創造一個復合的系統語境。《智能生態氧泡》將原本不相關的行為——健身與空氣凈化——進行關聯,借助參與行為實現空氣凈化的同時,滿足大眾的健身需求,最終構成一個價值循環的系統場景,并產生建構性價值。

筆者于2009年創作的《屯里那點事兒……》是一件參與式數字藝術作品,也是一個公共互動裝置,在北京三里屯的戶外LED廣告屏上構建了一個虛擬的三里屯空間——一個類似游戲場景的“三里屯”。該場景中既有虛擬店鋪,還有50多個來自不同時代、具有不同身份的NPC(Non-Player Character,非玩家控制角色)。觀眾可以選擇虛擬角色,通過手機發送短信的方式控制角色在空間中的言行,就像在三里屯逛街一樣。觀眾可以游覽虛擬空間中的店鋪,與NPC展開互動,還可以通過“甜蜜”“氣憤”“震驚”等情緒的表達與其他觀眾進行同屏的交流互動。

在《屯里那點事兒……》中,觀眾們身處同一個線下物理空間,屏幕中的虛擬空間又激發了觀眾在線下互動的興趣,例如有部分觀眾利用扮演的角色在屏幕上搭訕其他觀眾。由此可見,虛擬空間與物理現實交織形成了一個公共交互界面,觸發了新型社交行為。該作品以物理現實為創作藍本,借助數字技術,引導觀眾以發送短信的方式參與,形成了一個具有在地性的、可參與的虛擬社區,構建了一個基于特定線下社區的,虛擬與現實交織、互相激發的混合社交系統。

從語境角度看,以往的線上社交和線下社交涇渭分明。《屯里那點事兒……》將虛擬社交系統和物理現實系統混合的語境設計,使虛擬社交系統介入物理空間中,在特定環境中觸發了新的社交可能。另外,該作品將在地的各個利益相關方都納入系統中,在原有的商家與消費者關系基礎上,形成了游客與游客、商家與顧客、商家與商家等新的鏈接關系。

虛擬與現實混合的、具有多元鏈接關系的系統語境形成了新的公共交互界面,為激活社區公眾能量提供了基礎。進一步而言,激活參與行為的核心在于作品娛樂性的情景設定。觀眾通過虛擬角色進行交流,這種類似“假面舞會”的情景是激發公共表達的載體,消解了參與者在使用公共媒介進行表達時的膽怯心理。因此,《屯里那點事兒……》在不同的社區產生了不同的版本。2011年,該作品被復制到北京798藝術區的《798脫口秀》,并加入了以藝術家為原型創作的虛擬人物形象,觀眾可以以藝術家的身份參與相關藝術話題的討論。

針對不同的社區,為回應不同公眾的需求,虛擬社交系統會產生不同的系統語境,演變出不同的系統形態與面貌。798藝術區不同于三里屯,該地有強烈的藝術屬性。在《798脫口秀》的系統語境設計中,藝術家不僅要根據環境改變虛擬場景的視覺呈現效果、NPC的形象和屬性,系統語境的話題也從購物與社交轉變為藝術。同時,針對觀眾在美術館語境中“不敢表達”的問題,虛擬角色的“假面”設定可以消除觀眾在自我表達時的心理門檻。

上述案例中“世界觀”的改變也會引發系統構建過程中參與機制、互動機制設定方法的變化,最終形成針對特定社區、特定議題,功能上各有側重的虛擬社交系統,在人與人、人與社區之間形成新的鏈接,以滿足不同社區和公眾的價值需求。

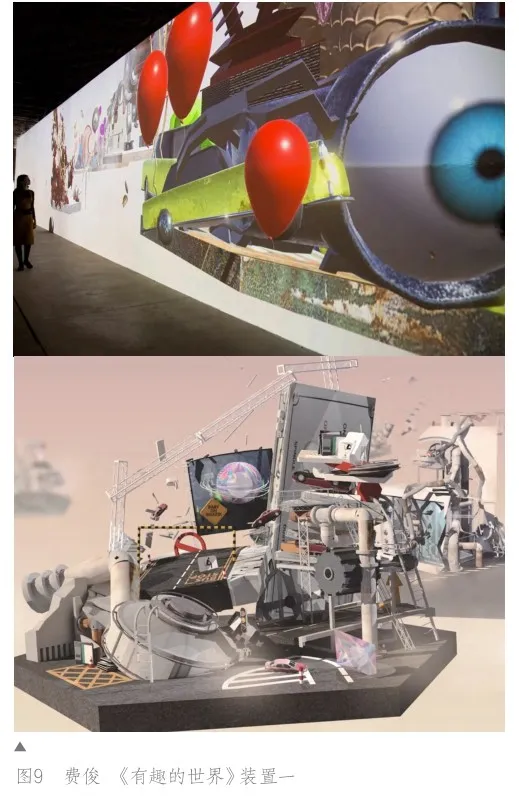

《有趣的世界》包含兩個互動影像裝置。《有趣的世界》裝置一包含一個基于手機界面展開的社會化建造游戲以及在展覽現場的互動影像裝置。在這一虛擬的開放的三維世界中,參與者可以使用藝術家提供的大量的“回收”自現實世界的三維模型建造一個“有趣的世界”。這個不斷由用戶參與建造或改造而生成的“世界”持續進化,不僅創造了一件具有生長性的交互藝術作品,還構建了一個參與式的公眾表達系統。

《智能生態氧泡》和《屯里那點事兒……》可以被看作基于社會性問題構建的復合語境,以及基于特定社區構建的特定語境,二者的語境來源于具體問題和具體空間,可以提煉出明確的特征、屬性參照。《有趣的世界》裝置一是對2019年威尼斯雙年展“愿你生活在有趣的時代”的主題的回應。該作品討論的話題更為開放,其目的在于激發公眾的個人表達,呈現大眾復雜、多樣的世界觀。因此,在系統語境的設計中,藝術家首先要考慮“世界”的開放性和自由度,如在視覺上不預設非常具象的風格,并為參與者提供大量的、盡可能全面的創作材料(三維模型)。其次在底層邏輯搭建、后續機制設定中,藝術家要提供盡可能簡單明了的搭建或創作方法,降低觀眾參與的門檻,進一步擴大參與的效能和量級。

(二)參與式數字藝術系統的架構原則

在確定系統語境后,藝術家需進一步進行藝術系統的架構設計,其架構原則包括明確系統所需的構成要素、確定要素之間的基本關系。此外,在架構過程中,藝術家還需要注意觀照基于系統可能吸引到的各相關參與方,包括但不局限于人類作者、人類觀者、“機器作者”“非人類作者”等。

前文中提及的《有趣的世界》裝置一是一個開放的公眾表達系統,同時也是藝術家創建的一個網絡藝術工具和具有隱喻性的田野調查工具。諸多觀眾作為聯合創作者在其場景中搭建的個人“世界”促成了作品內容的形成。該系統的架構方式類似于創作平臺,需要形成“創作、發布、觀看”的基本反饋回路。因此,架構設定時需要考慮到的參與方可以分為人類作者和人類觀者,基于其社會身ZQup0yk8Xed1uXJDOWLgWQ==份、參與方式可以細分為藝術家、線上參與者、現場參與者等。根據不同參與方的個性特征,藝術系統在架構設定時要預先考慮一些基本問題,例如設置手機程序和現場互動影像裝置兩種交互方式,以滿足不同參與方的多種需求。

《有趣的世界》裝置二是一個結合了人工智能技術的交互式敘事裝置,裝置中的網絡攝像頭可以利用圖像識別技術識別每一位現場觀眾的外貌、表情和衣著色彩等特征要素,并給每位觀眾打上分類標簽。基于這個“以貌取人”式的綜合認知,人工智能程序運用具有語意關聯能力的算法為每一位參與互動的觀眾生成一段獨特的基于虛擬地球的敘事漫游。該裝置仿佛搭建了無數座無形的“橋”,將觀眾連接到世界上任何一個在算法邏輯上具有“相關性”的人、物或場景。

不同于《有趣的世界》裝置一,《有趣的世界》裝置二是一個智能敘事系統。它更側重于如何借助機器和算法,通過生成虛擬敘事的方式,為技術深度介入生活后逐漸割裂的人與世界構建新的鏈接。系統的參與方包含人類作者、人類觀者和“機器作者”,藝術家通過算法設定“機器作者”主觀臆斷的創作過程,將其生成的內容轉化為敘事漫游,從而實現鏈接的構建。

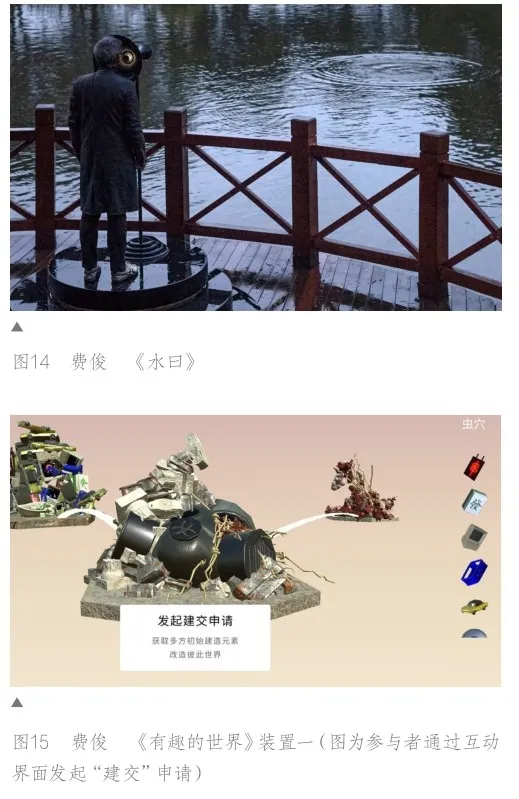

《水曰》是一件結合了人工智能技術的互動裝置作品,也是一個自然交互系統。觀眾可以通過湖岸邊一個喇叭狀的交互裝置對水進行傾訴,裝置中的AI聲紋情緒識別程序會分析觀眾話語中的情緒類型和狀態,湖水會基于程序所識別到的情緒類型,以水的原生語言——漣漪——回應每一位參與者的傾訴。當一個人的話語中充滿憂傷、壓抑的情緒時,漣漪往往會呈現出一種雀躍和歡騰的狀態。相反,當系統識別到觀眾帶有憤怒、激昂的情緒時,漣漪可能表現出一種帶有舒緩情緒和禪意的圖像。該作品作為筆者“萬物有靈”創作計劃之一,旨在用“藝術與科技”的方式探討萬物有靈的哲學命題,嘗試把科技作為“靈媒”,讓自然以一種超自然的“自然語言”發聲和“顯靈”,通過重建人與自然的超級鏈接,喚醒在文明進程中人類遺失的對自然的敬畏之心。

《水曰》中的自然交互系統由人、機器、水三個要素構成,其架構核心是“人與水”的基本關系。同時,水原本的、自然產生的漣漪與人工的、藝術系統生成的漣漪共同構成了系統的生成結果,它既是系統輸出結果的載體,也是參與方“非人類作者”。“機器作者”負責系統內部的“翻譯”工作,將參與者的傾訴轉換為系統所需的參數,控制不同類型漣漪的生成。因此,在架構過程中,藝術家除要考慮參與者的參與方式、機器的算法邏輯、建立人與水的基本關系外,還要考慮如何讓水“回應”與“顯靈”,即如何觀照“非人類參與方”。比如對水的自然屬性進行研究,考慮如何調用水的原生語言表達意象化的語言(情緒);考慮如何基于自然世界法則,在算法中接入或融合隨機變量;考慮水在生態系統中的各個相關方,如魚群、風等,使其產生的自然性漣漪與系統生成的漣漪相結合,共同形成系統的輸出。

在參與式數字藝術系統的創作過程中,作者的身份是多元的。除前文實踐案例中出現的人類作者、人類觀者、“機器作者”、“非人類作者”外,還可能涉及其他種類,可根據系統語境進一步細分(如線上參與者和現場參與者、動物作者和植物作者)。要素的選擇和組合需要藝術家從系統的議題、語境出發,以系統目的為導向,對各個要素進行排布,考慮其特點與屬性,確定其基本關系,明確搭建藝術系統所需的要素及要素間的關系,既是參與式數字藝術系統的架構原則,也是形成參與者與作品之間反饋回路的前提條件。

(三)參與式數字藝術系統的機制設計

參與式數字藝術系統的機制設計,也就是對參與者如何進入、如何參與藝術系統進行考量設定。在明確系統的各個參與方后,通過多個機制的設定與銜接組織和排布參與方之間的關系,進而引導要素之間建立鏈接,在系統中形成能量流動的通道,通過一系列內在機制的搭建最終形成系統的運行規則。

藝術系統的規則設定看似與技術邏輯有關,其實就像觀念藝術或行為藝術中的指令一樣,一個系統的規則就像一個世界的運行法則,是傳達藝術家價值觀念的重要手段,也是構筑參與者與作品及參與者與參與者之間互動關系的底層邏輯。

在《有趣的世界》裝置一中,除基本的搭建規則外,參與者還可以通過“建交”或“結盟”的方式形成與其他“世界”的聯通與互動——建交可共享道具,而結盟則會連接領地,同時修改他人的世界——由此實現資源共享或建造協作。這樣的機制既支持資源共享式的聯合“建造”,也接納惡意或善意的相互“改造”。

該機制是參與者與參與者之間的互動機制,與常見的社交平臺的點贊、評論等有些類似,均可為參與者的創作內容提供反饋。但與社交平臺上簡單的互動不同,“建交”和“結盟”引發的反饋會影響到創作內容本身,其交互度更高,且更容易間接地引發沖突與矛盾——不同文化語境參與者之間世界觀的碰撞。因此,該互動機制在引導參與者表達個人觀念的同時,允許參與者通過“改造”行為表達對其他參與者觀念的看法。此外,該互動機制使參與者作為系統要素的屬性發生轉變,參與者既是作者又是觀者,由此形成更復雜的表達系統。同時,該互動機制也使系統本身的社交屬性增強,在參與者(人和人)之間構建新的鏈接。

這一類似“橋”的互動機制的設定是由藝術家觀念驅動的,它不僅是系統運行的規則,還使藝術系統具有社會性田野調查工具的屬性。因此,《有趣的世界》裝置一也可以被看作一個社會化實驗。它可以幫助我們測試、觀察、理解大眾在當代語境中復雜、多樣的世界觀。

除互動機制外,藝術家還需要進行參與機制、生成機制等機制的設定,再結合交互技術、傳感技術、圖像技術、人工智能技術等數字技術及圖形圖像藝術手段形成一套觀者參與的交互式藝術系統。需要說明的是,交互式數字藝術往往是有系統性的,但并不意味著其具有有效參與性,其往往只是通過觀眾的交互行為觸發圖像或形態變化的作品。交互式數字藝術把觀者作為作品的觸發者,而不是創作者。換句話說,只有設定了系統機制,并能激發觀者有效參與藝術創作核心工作的交互式數字藝術作品才具有有效的參與性。

下面以《情緒幾何》為例,對該作品不同機制的設定方法及各個機制之間的邏輯設計方法進行分析。

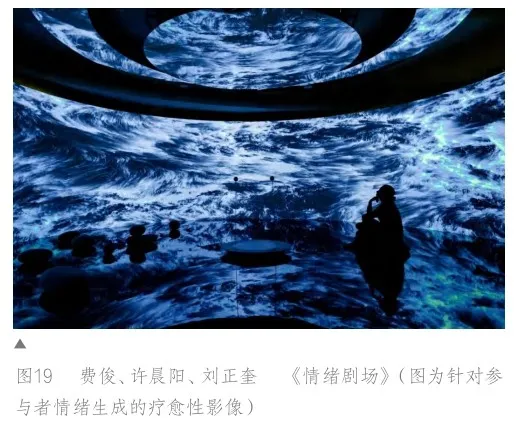

《情緒幾何》是筆者與代數幾何數學家許晨陽及心理學家劉正奎合作的藝術實驗項目,是該合作項目從《情緒幾何》1.0到《情緒幾何》4.0的階段性成果,其延伸作品包括《情緒劇場》《EAT ART·MR情緒料理》《情緒的復調》等。

在《情緒幾何》3.0中,會邀請觀眾在互動裝置的暗箱中觸摸幾何模型。觸摸模型時,觀眾的情緒會通過心率等生理數據采集設備被記錄并計算出來。這些情緒數據會按照三種氣質類型影響與之相匹配的初始幾何圖形,生成一個個“因人而異”的情緒化幾何圖形,并最終通過自動粉筆機械裝置繪制在黑板上。同時,觀眾還可以選擇現場打印自己的情緒圖形,獲得一幅獨一無二的數字版畫。

1.參與機制

參與機制可以看作是藝術系統的輸入端,即通過機制設計吸引、引導觀眾有效地參與到系統中。

參與機制的設定需要觸發觀眾的參與動機,這種觸發通常利用系統生成結果對參與者的反饋來實現。例如生成結果在視覺、聽覺等感官上的變化會觸發觀眾探索的動機;混合社交系統、公共表達系統會觸發觀眾社交及表達的動機;《情緒幾何》中的“情緒可見”會觸發觀眾對自我的情緒的認知,也就是認知自我的動機。

基于動機的設定,藝術家需要進一步明確參與者的參與方式,利用特定的載體和指令,形成系統的“輸入端”。《情緒幾何》利用暗箱的未知性,吸引觀眾以觸摸的方式去探索內部,由此實現數據的采集,激發參與行為的生成。在實現參與行為的基礎上,參與機制要組織各要素之間的關系,設定其基本的參數,如參與者在系統中的角色,以及參與行為對系統的影響程度等。

2.互動機制

互動機制與參與機制的區別在于,互動機制不僅要設定用戶和信息(作品內容)之間的互動行為,還需設定用戶與其他參與者,以及其他影響系統生成的要素之間的互動行為。在互動機制的設計中,創作者首先要界定要素之間的互動關系。從系統反饋的角度看,可分為要素之間單向的互動關系和要素之間雙向的互動關系;從要素的角度來看,可分為兩個要素之間的互動關系和多個要素之間的互動關系。《有趣的世界》裝置一包含人類作者、人類觀者之間的雙向互動關系,而《情緒幾何》中則是人類作者、人類觀者和“機器作者”之間的多重互動關系。其次,根據關系類型制定架構系統的互動邏輯與規則,進而形成一系列互動界面,引導參與者參與互動,形成互動體驗。例如在《有趣的世界》裝置一中,以參與者的創作(搭建)行為為基礎,通過“建交”和“結盟”的互動規則引導觀眾進行公共表達。《情緒幾何》以暗箱和觸摸幾何體的形式實現數據采集,進而驅動算法生成“因人而異”的“情緒幾何”,形成參與者與機器之間的互動體驗。

3.生成機制

生成機制可以看作系統的輸出端,由參與行為“轉譯”的參數驅動,通過預設的生成邏輯影響系統的生成結果。換言之,生成機制可以被看作對“參數—生成邏輯—生成結果”這一過程的設計,其中涉及對生成參數、生成邏輯、生成媒介的設定。

以實踐為例,《情緒幾何》中的傳感設備采集到的觀眾心率等生理數據即生成參數。隨后通過情緒算法對心率進行“轉譯”,與初始幾何圖形相匹配,并按照三種氣質類型影響圖形的不同參數,最終以“情緒幾何”(生成圖形)為媒介輸出生成結果。而在同系列的延伸作品《情緒劇場》《EAT ART·MR情緒料理》中,則使用了生成影像、生成酒飲作為機制的生成媒介。

整體來看,參與機制是建構互動機制的基礎,生成機制是呈現互動行為和互動反饋的方法。三個機制在系統中具有不同的層級,彼此關聯,共同構成了參與式數字藝術系統的運行規則。

五、結論

參與式數字藝術既是參與式藝術與數字藝術融合的一種創作方法,同時也具有系統化設計的創作思維。本文以筆者的一系列藝術實踐為例,探討了參與式數字藝術在當代藝術語境中對藝術語言本身的拓展。同時,本文通過對參與式數字藝術的分析,總結了其四個特性;以創建參與式數字藝術系統為創作方法,探討了數字藝術介入社會場域的實踐路徑,并提出創建參與式數字藝術系統的具體方法,包括系統的語境設計、架構原則以及機制設計。

從技術發展的角度來看,新的數字技術對公眾生活的介入,使公眾對參與式數字藝術產生了極大熱情,激發了公眾對藝術的參與動力。以公眾參與為價值導向的藝術實踐,既是藝術實踐語言的拓展需求,也是時代的社會文化需求,同時也是信息時代中當代藝術必然的發展路徑。從價值角度出發,關于參與式數字藝術的研究在未來會產生豐富多樣的社會性價值,有關其公共性和參與性的研究剛剛開始,關于參與式數字藝術的藝術觀念、實踐方法、技術路徑的探討對數字藝術在當代的應用及價值展現具有十分重要的意義。

注釋:

[1 ]王春辰.中國的數字藝術發展[EB/OL].(2010-10-21)[2024-09-03].http://www.cflac.org.cn/wywzt/2013/ duomeiti/zhanwang/201305/t20130520_191260.html.

[2]JENKINS H, FORD S, GREEN J. Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture[M]. New York University Press, 2013.

[3]胡泳.尼葛洛龐帝之嘆——打造“互聯網公地”的探索[J].新聞記者,2017(1 );56-59.

[4]LACY S. Mapping the Terrain: New Genre Public Art[M]. Seattle: Bay Press, 1994.

[5]BOURRIAUD N. Relational Aesthetics[M]. Les Presse Du Reel, Franc,1998.

[6]BISHOP C. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship[M]. London: Verso, 2012.