畫由心生

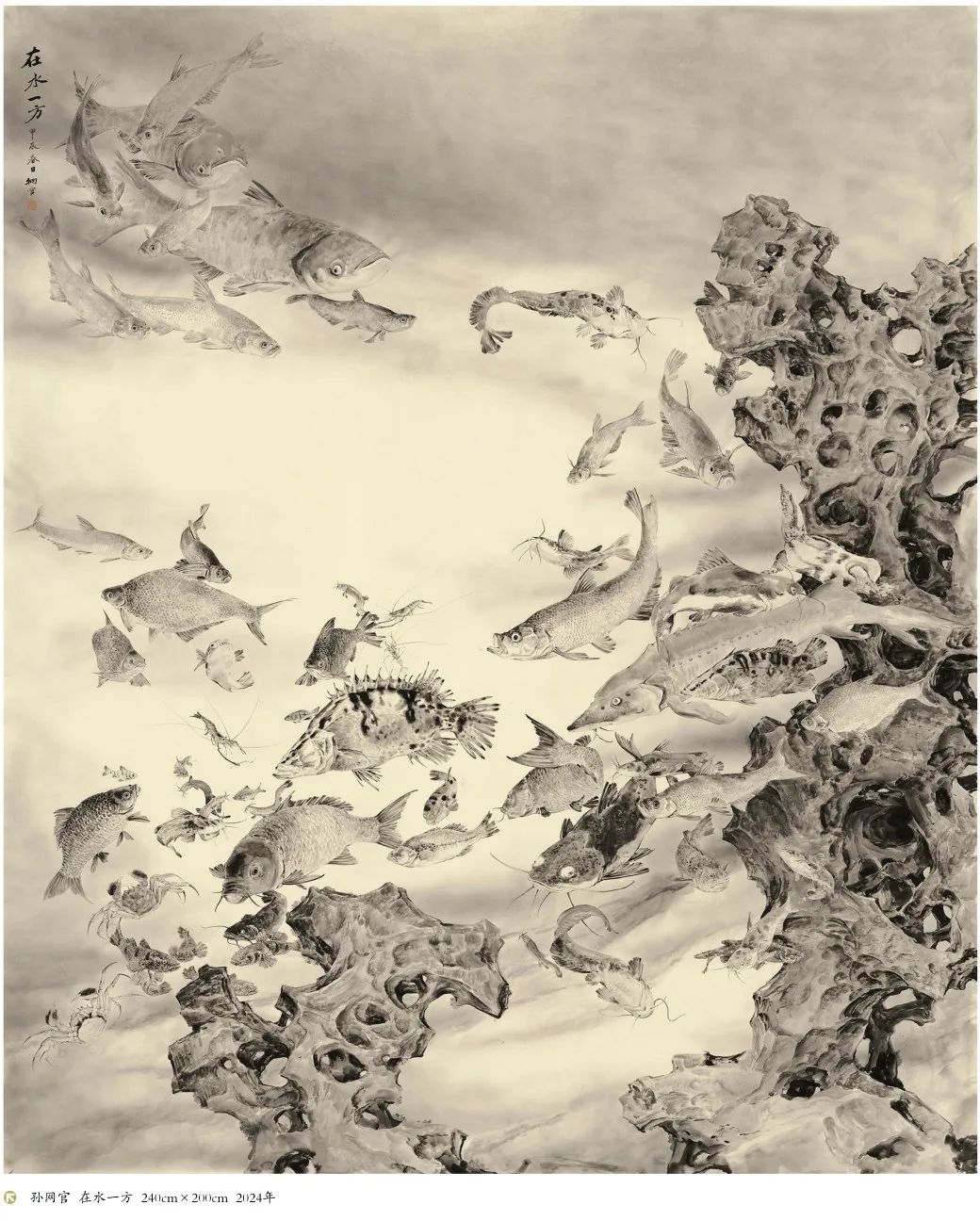

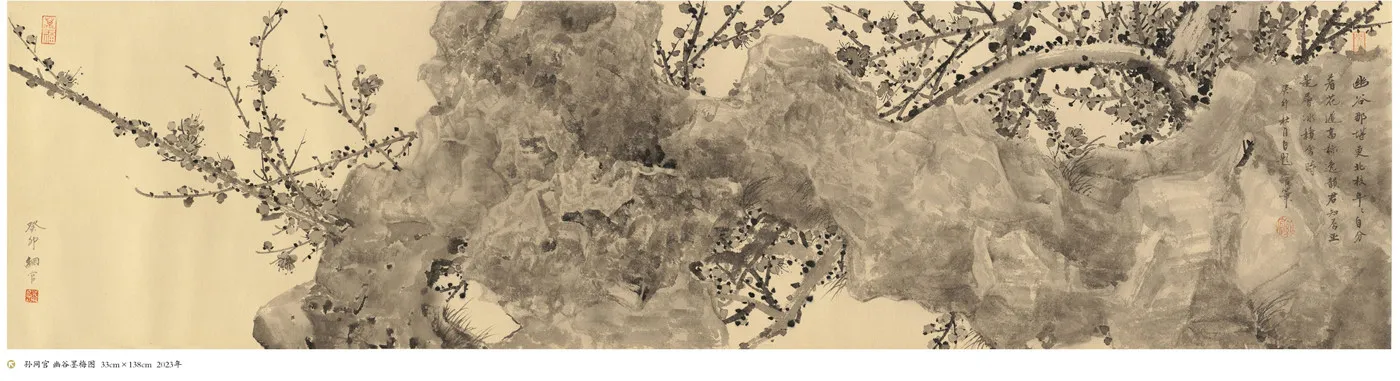

孫網官 1994年畢業于蘇州工藝美院工藝繪畫專業。2019年榮獲中國美術學院中國畫高級研修優秀學員。2022年《漁》獲江蘇省工藝美術精品博覽會金獎,2022年《一蓑煙雨任平生》入選中國美術家協會“雨花滿天——2022工筆畫作品展”,2024年《在水一方》入選十四屆全國美術作品展進京作品。

于我而言,每次繪畫都是這樣一種愉快的體驗:當我提筆蘸墨,準備在紙上折騰一番時,心境突然變得單純了。

在中國畫寫生及創作中,雖然對花鳥魚蟲、走獸禽畜均有涉獵,但總的來說,我筆下的圖像主要包括花卉、鳥類和游魚。在各個類目中,我又對魚兒尤其感興趣。或許是長期生長生活在太湖邊的緣故,我對魚類有種天然的親近,筆下畫過的魚亦數不勝數。

在中國花鳥畫傳統中,魚是頻繁出現的題材,并為后人留下了各式的豐富圖像。歷代以來頗有一些以畫魚見長的名家,如宋代的劉寀、明代的繆輔等。歷史上亦有不少案例,通過畫作中生動有趣的魚兒使作品變成經典,最具代表性者恐怕要數八大筆下的“白眼”游魚和徐文長《蟹魚圖》里的浪尖戲魚。另外,清代宮廷畫家郎世寧還以西方寫實繪畫的技法描繪中國的魚,更為中國古代繪畫中的魚類形象賦予一種跨文化語境下中西合璧的圖像范式。

進一步說,魚已經不僅僅是傳統繪畫中普遍出現的圖像,更是一種中國文化精神的代表。早在戰國時期,莊子和惠子便已在濠水的橋上,面對水中的魚兒,就“人如何感知魚的快樂”而展開激辯。而文學作品中魚的形象亦反復出現,唐代柳宗元的《小石潭記》中,“潭中魚可百許頭,皆若空游無所依,日光下澈,影布石上。佁然不動,俶爾遠逝,往來翕忽,似與游者相樂”。描繪出一幅人和魚靜謐互動的畫面。現代毛澤東的名作《沁園春·長沙》中,“鷹擊長空,魚翔淺底”的情景則盡顯豪邁之情。不論是古代關于“魚之樂”的思辨或是現代“魚翔淺底”的豪情,水中的游魚都寄托了人們所無法達到的、一種“任意潛浮、俶爾遠近”的自由,而這又是人們所極為向往的。因此,水中游魚之“游”與人們游目騁懷之“游”的二者共情,似乎在某種程度上解決了莊子與惠子“魚樂之辯”中人和魚的同位問題。或許,這也正是我鐘情于畫魚的深層原因。

我的中國畫創作基于大量的寫生而成立。北宋《宣和畫譜》有云:“詩人多識草木蟲魚之性,而畫者其所以豪奪造化,思入妙微,亦詩人之作也。”古人尚詩之品,亦以詩性強調和規范繪畫的品質,這一邏輯在如今的繪畫實踐中依舊作為一項藝術評價的標準而適用。寫生并不是對事物的全然照搬,而是以畫家的個人方式對現實的創造性還原,詩性在此得以充分體現。通過對物象的悉心觀察,準確刻畫個性和形態,花姿妖嬈,蟲鳥飛鳴,池魚游嬉,各色景象無不可以通過畫筆再造,給人以美好的遐想與寬慰。同時,寫生又是畫家的心路體現,表達內心的情感起伏和對生活的感悟。創作使畫家能通過對自然景物在畫面中的再現和經營,在有限大小的二維平面上形成一個夢幻的創造空間,這樣的過程對于創作者而言是寫心和抒情的,能夠怡悅人心。從這個層面來說,寫生不僅是以圖像回歸物象本體的技術過程,更是借由對現實圖像的再現過程而面向創作者內心的直接反映,故曰“畫由心生”——我將其視為創作的根本,亦將其作為本文的題目,以此自省。

從社會功能上講,繪畫藝術原本便具有“成教化,助人倫”的功用,但對繪畫創作者來說,它又是一種直面自身的文化修行。近數十年來,隨著數字技術的高速發展,繪畫面臨著前所未有的挑戰,社會上亦存在大量聲音質疑技術時代下繪畫的意義。但反過來說,技術又使我們處在一個得以快速獲取大量信息的時代,這何嘗不是一種極大的幸運?今天的繪畫研究者們可以信手獲取古今中外的經典作品資料,亦能夠將名家先賢的技法作為臨習的范本,這無疑是歷代前朝習畫者都未有過的優越條件。處在這樣一個挑戰和機遇并存的時代,倘若遇良師,路子正,且勤奮作畫,總能夠于時光的流逝中充實人生的短暫光陰。也正因如此,我在這些年中國畫的研習和創作道路中時刻感到恩遇和幸運。

再涉丹青筆墨一晃已是數年有余,在中國美院幸得恩師張銓教授的諄諄教導,跟隨南北踏青寫生,垂綸賞景,茶間日課……張師所踐行者,除繪畫之筆墨技法、構圖經營外,亦通于生活趣味及藝術哲理。作為繪畫的研習者,進步的重要來源在于得一良師——我作為學生,從張師處受益良多,感激之余,也滿足于內心的充盈和喜悅!

本專題責任編輯:薛源