書法文化與嶺南氣派:廣州藝術博物院藏品研究

書法不僅是時代的產物,也是個體性情和審美的表達。“若論書法,則更成中國藝術一特色,非通中國人文之妙,宅心之深,則又何以言書法。”[1]中華文明是一個歷時性、線性的過程,中華書法藝術在時代大背景下展示著自身的發展面貌。中國書法的傳承是一項系統工程,它不僅關乎書法本身,更關乎中華文化的根源與血脈的延續。[2]AI時代的到來,不可回避地使書法在傳承與創新方面面臨著越來越多的挑戰。一方面,需要繼續弘揚書法的傳統精神,保持其獨特的藝術風格;另一方面,也要適應時代的變化,探索新的書法表現形式。唯有如此,才能更好地傳承書法的“薪火”。

2023 年,由廣州美術館發展而來的廣州藝術博物院(簡稱“藝博院”)新館建成開館。歷經近70年的發展,廣州藝博院收藏有唐、明、清及近、現代書法作品2200余件。這批精品,無論數量還是質量,都是嶺南地區公藏書法的佼佼者,系統反映了書法藝術在不同歷史時期的發展狀況,如明初帖學與館閣體的流布,明中期以吳門畫家為主書法群體的稱雄,清初趙、董書風的彌漫,清中期館閣體的盛行,清末、民國碑學的復興,現代書壇碑帖之風的融合等等,真實記錄了中國書法藝術的發展,更是書法文化在嶺南傳承發展的見證。

“氣派”,是人的態度作風或事物所表現出的氣勢。嶺南氣派不僅是嶺南人向海而生、有容乃大的氣魄與氣度,更可理解為一種大格局與高站位的寬廣胸懷與情懷。從廣州藝博院珍藏的書法作品中,從物(書作)、事(展覽)、人(機構)三個維度,可以感受到堅韌之氣、正大之氣和恢宏之氣,這是嶺南氣派的重要體現。

一、堅韌之氣:書法文化的傳承與發展

習近平總書記對宣傳思想文化工作作出重要指示:“著力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。”書法的傳承就是賡續中華文脈的實踐。歷代書法家在繼承傳統的同時,也從個人的理解和創新出發,逐步形成了各自獨特的風格,有些還對后世產生了深遠影響,成為時尚。隨著中國特色社會主義進入新時代,人民群眾對美好生活的期待不斷提高,對高質量藝術作品的需求日益增長,傳統文化也經歷了一個革舊鼎新的過程。

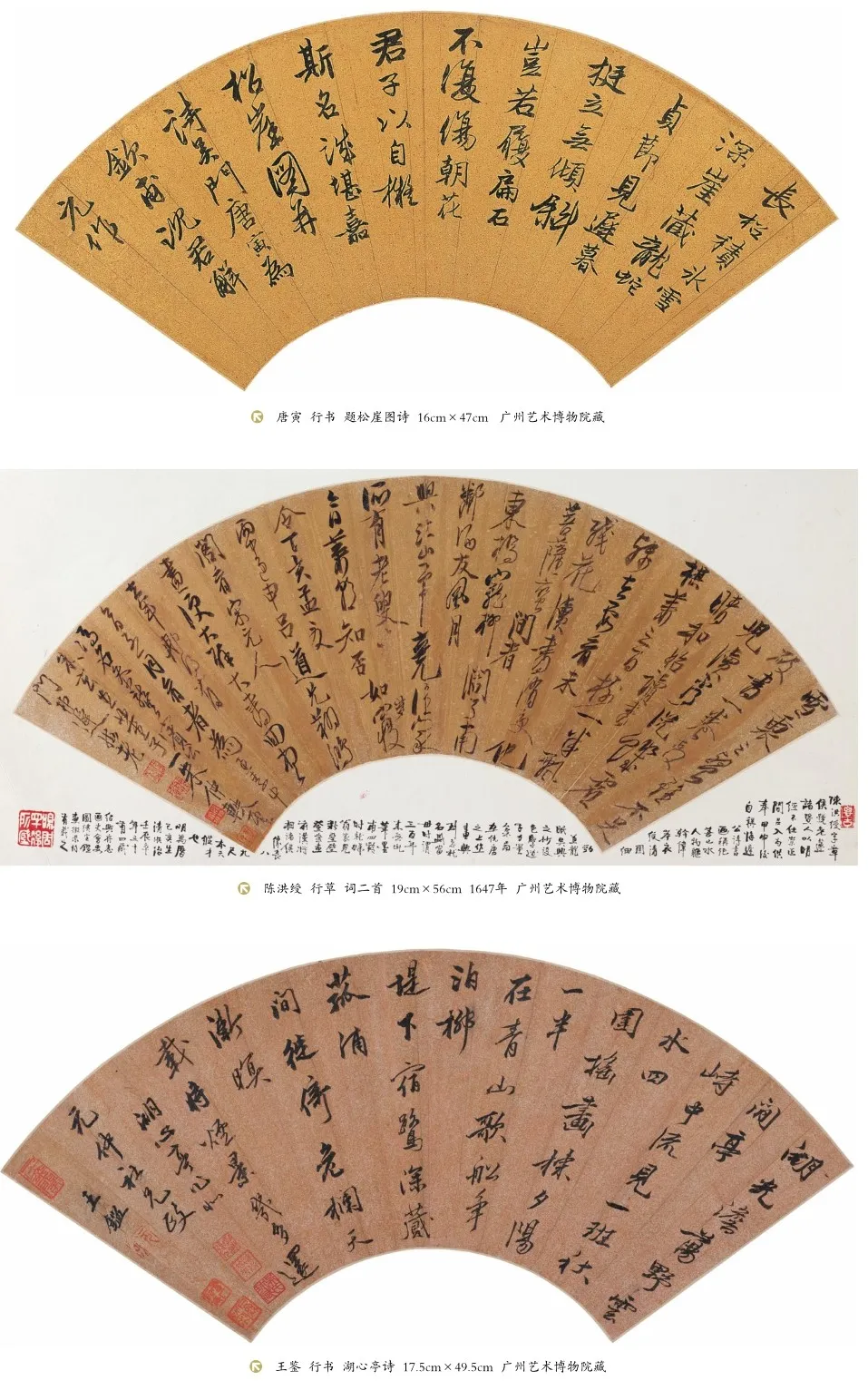

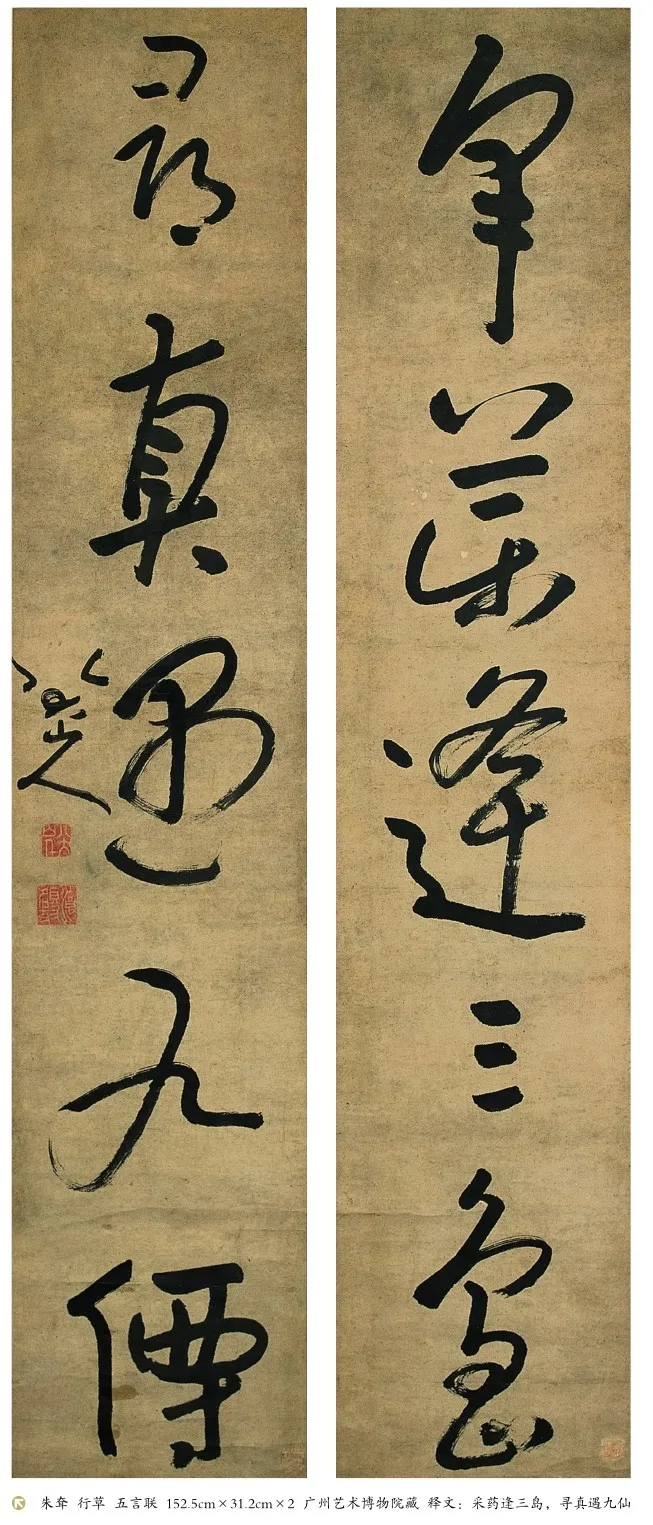

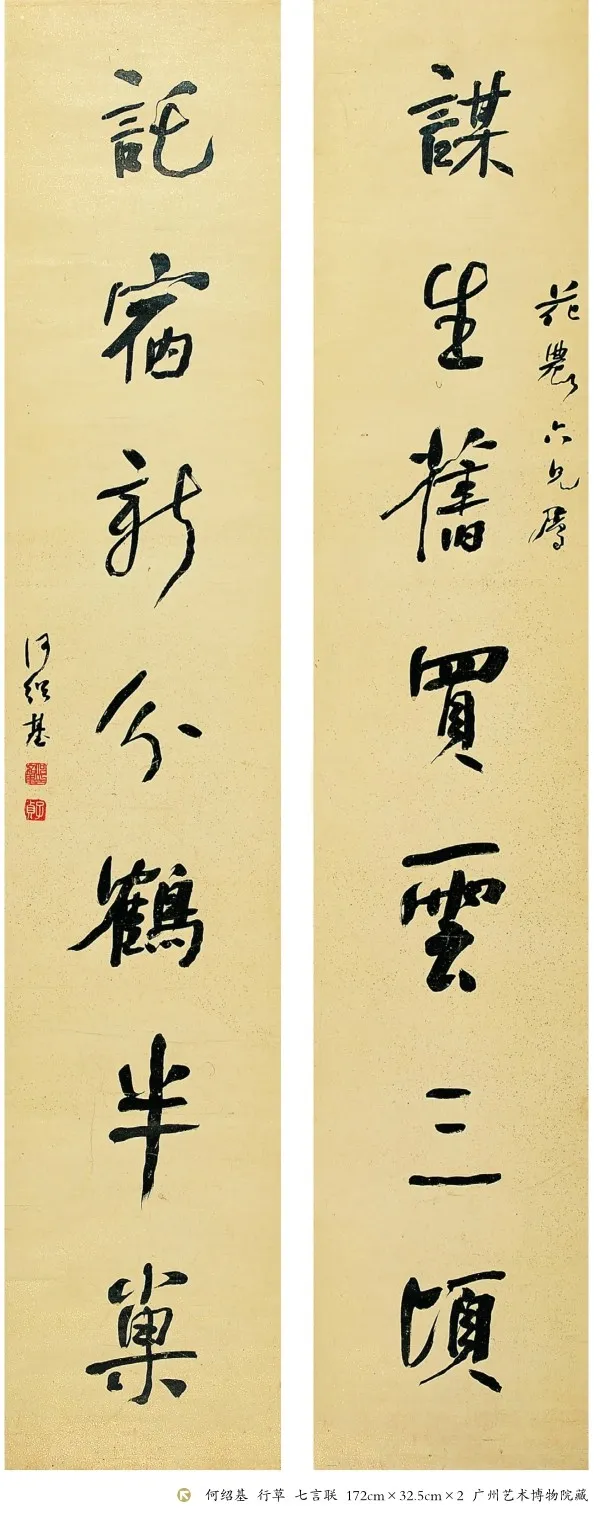

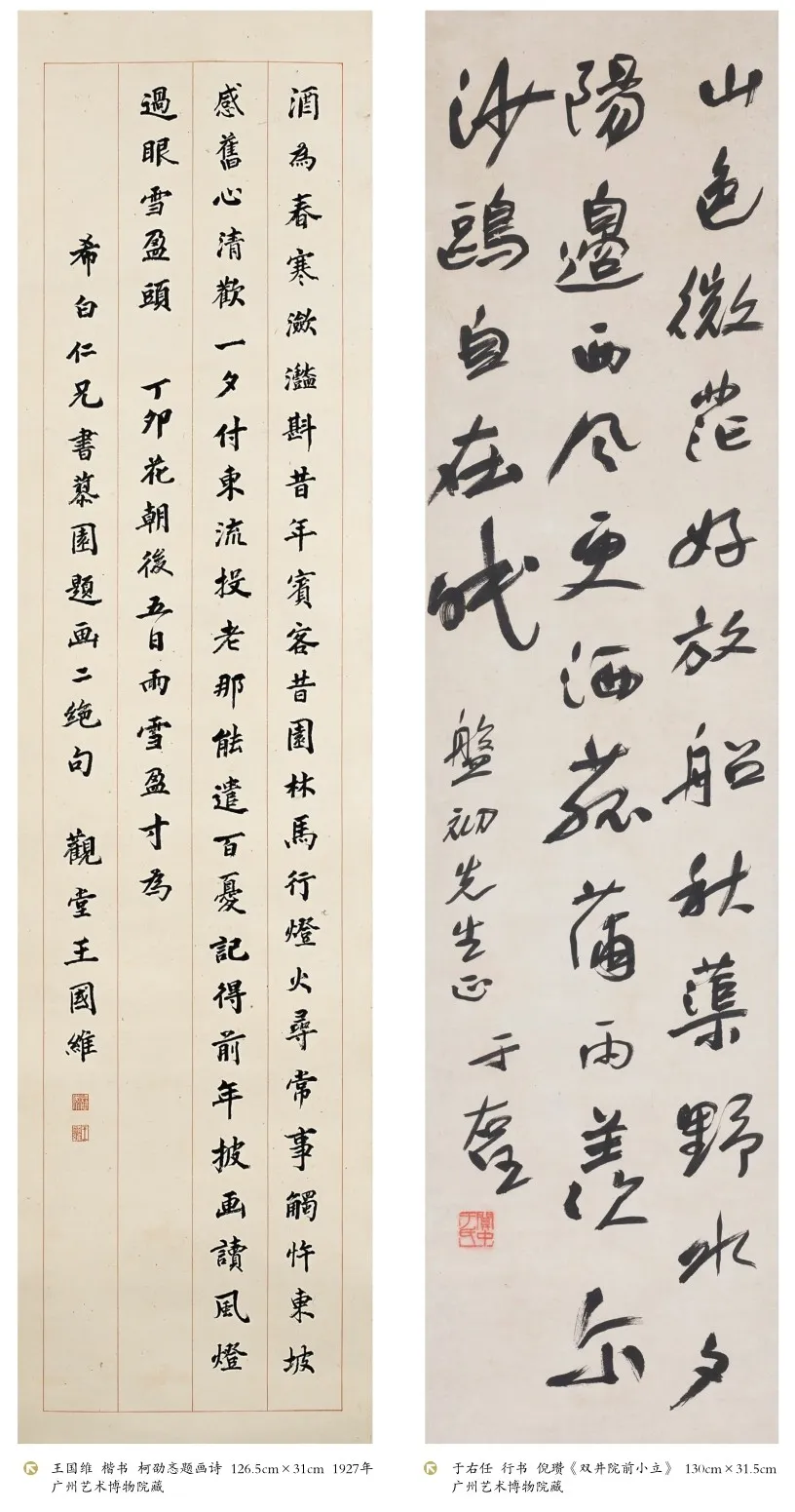

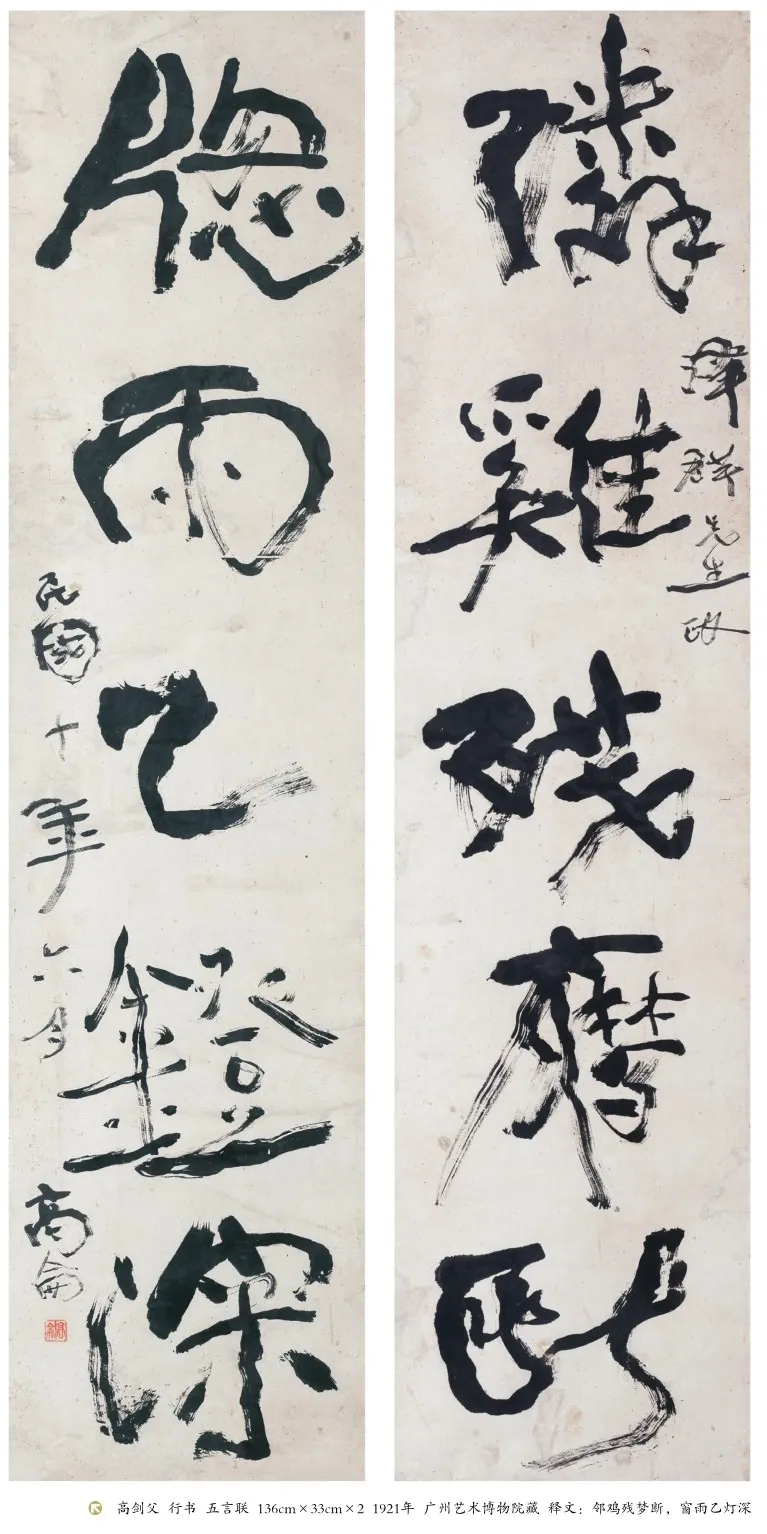

在藝博院珍藏的書法精品中,從內容、形式、書體等方面,都可形成不少專題。從裝裱形式看,可分為楹聯、扇面、手卷、信札等專題;從書體看,又可分為行草、篆隸書、碑體等專題;從專題分,有《蘭亭序》專題、《千字文》專題、畫家書法專題、海山仙館尺素遺芬碑拓專題等。

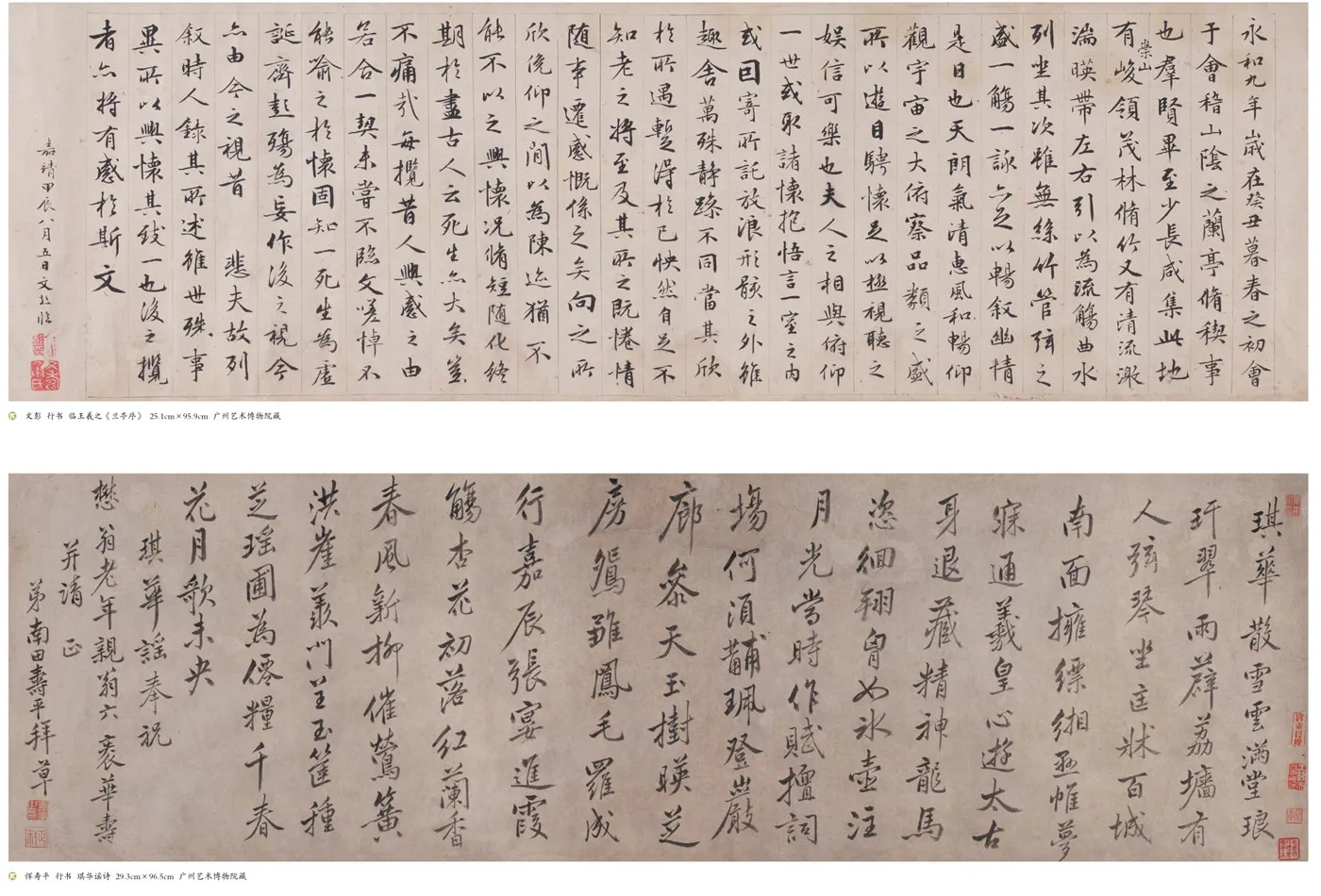

王羲之的《蘭亭序》是中國書法史上最經典的作品,被譽為“第一行書”,歷代備受關注。它是事件、文章與書法的集合體,是古代文人雅集的情景記錄,又是一篇詠嘆生活情調的華彩美文。自唐代以來,圍繞這一書作時有聚訟。20世紀60年代,因多位藝術家關于蘭亭書作真偽的爭論,引起領袖的關注,在中國書法史上影響甚大。藝博院收藏有文徵明、文彭、查士標、朱耷、王澍、翁方綱、袁枚等名家多件《蘭亭序》臨書或相關作品。從藝術的角度看,這批作品中可見蘭亭人物聚談風雅,蘭亭文章詞句錦繡,蘭亭書法絕美古今,堪稱古典文人生活情調的杰出體現,更是書法藝術的巔峰之作。

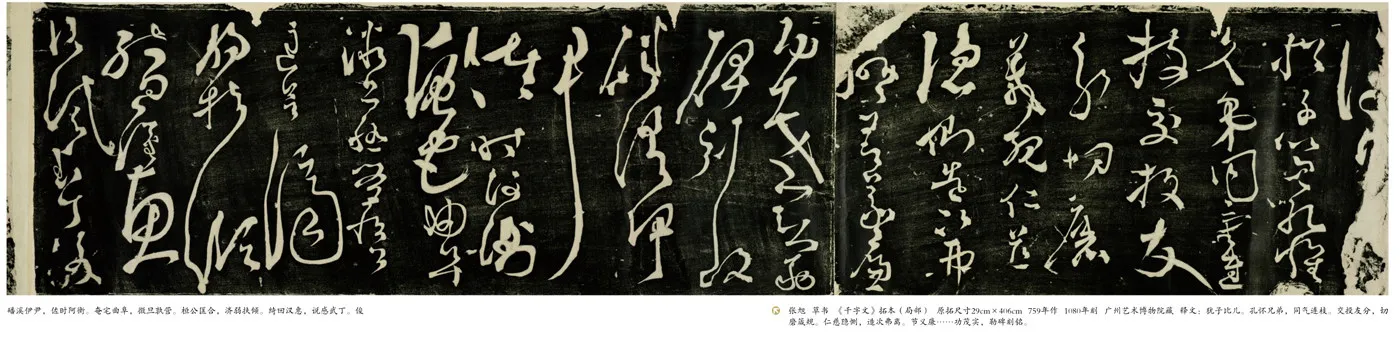

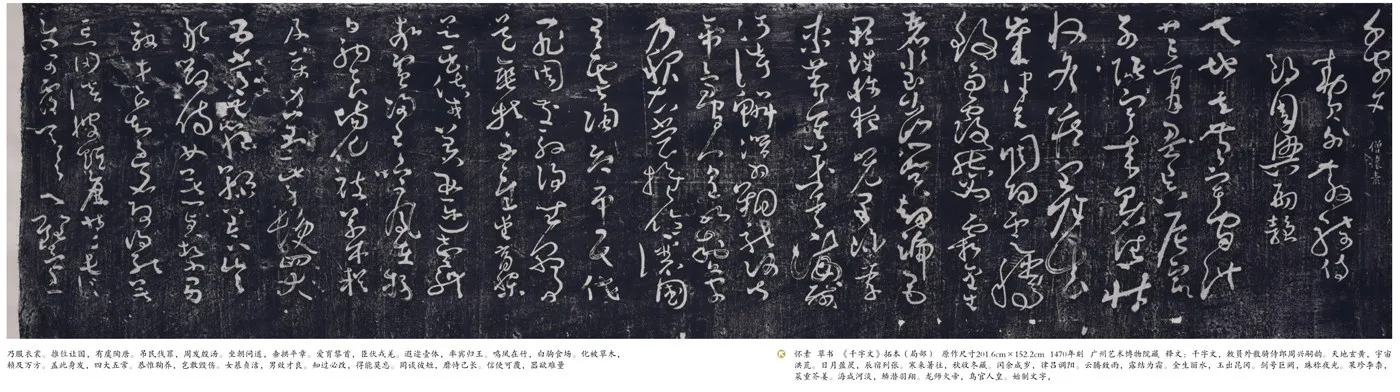

《千字文》是傳統時代婦孺皆知的啟蒙讀物。《千字文》采用四字句式,對仗工整,聲韻協調,條理清晰,文采斐然,包含了大量的傳統文化知識,是中華傳統文化的“小百科全書”。在20世紀印刷術大發展之前,《千字文》主要通過刻石刻、印拓、雕版印刷以及臨摹的方式傳播,是眾多書家樂于采用的創作題材,也成為后人學習書法的模板。書寫過《千字文》者代有名家,而藝博院藏有智永、張旭、懷素、王昇、文徵明、婁堅、孫岳頒、鐵保等名家的《千字文》書法拓本和墨跡。他們的作品書體多樣,書風各異,異彩紛呈。通過這些作品,觀眾可以在翰墨中領略美文的詩意哲理,在言辭間品味佳作的筆情墨韻,使心靈有所感悟而得到升華。

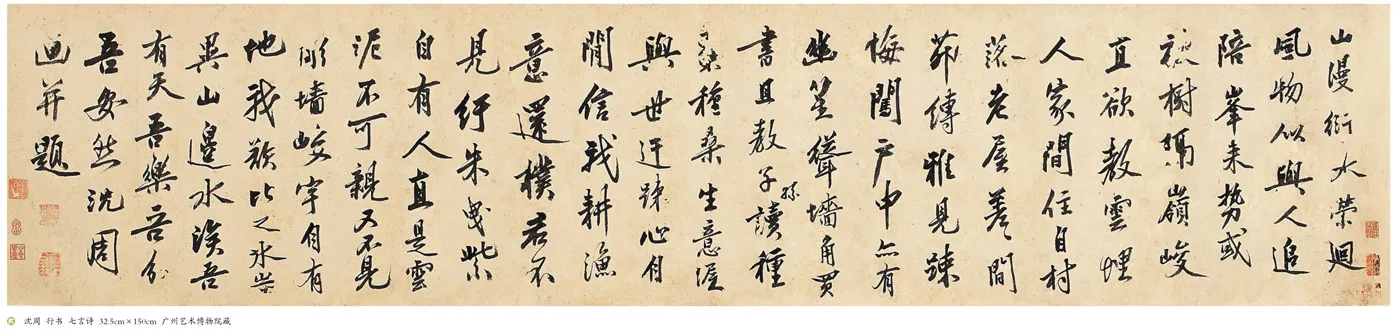

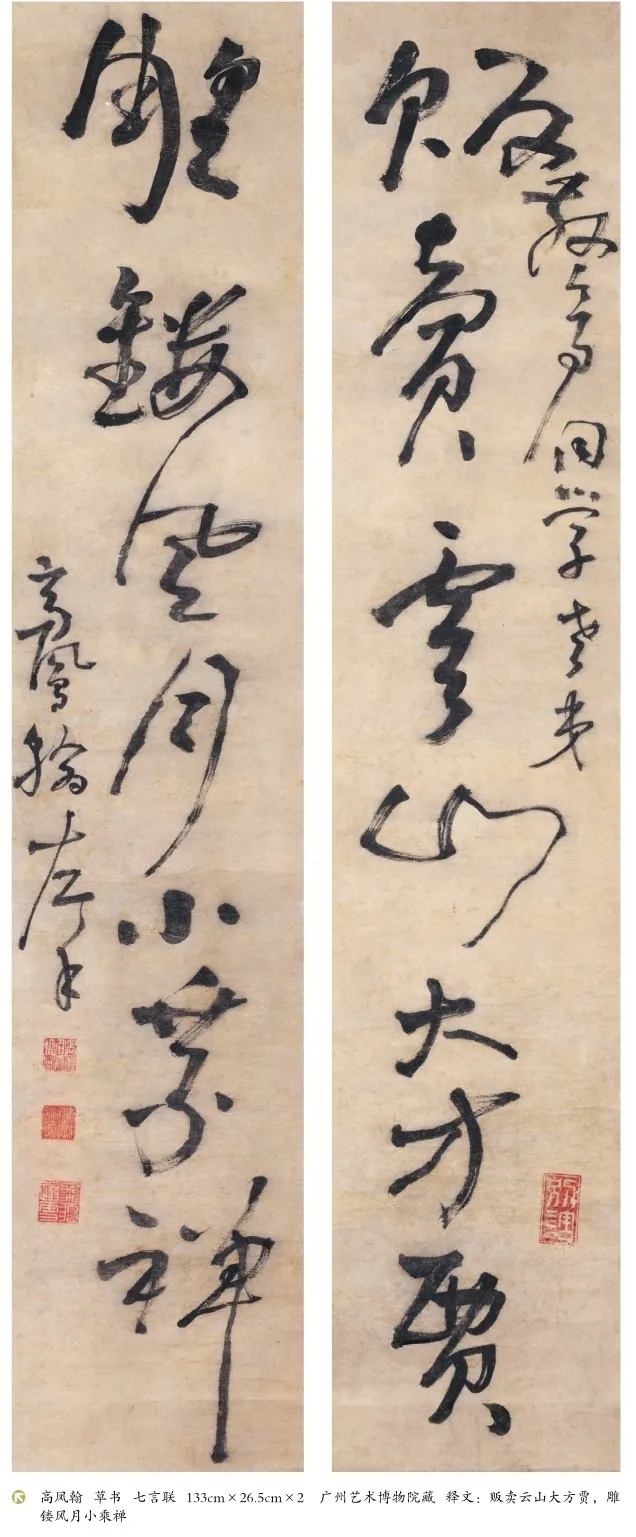

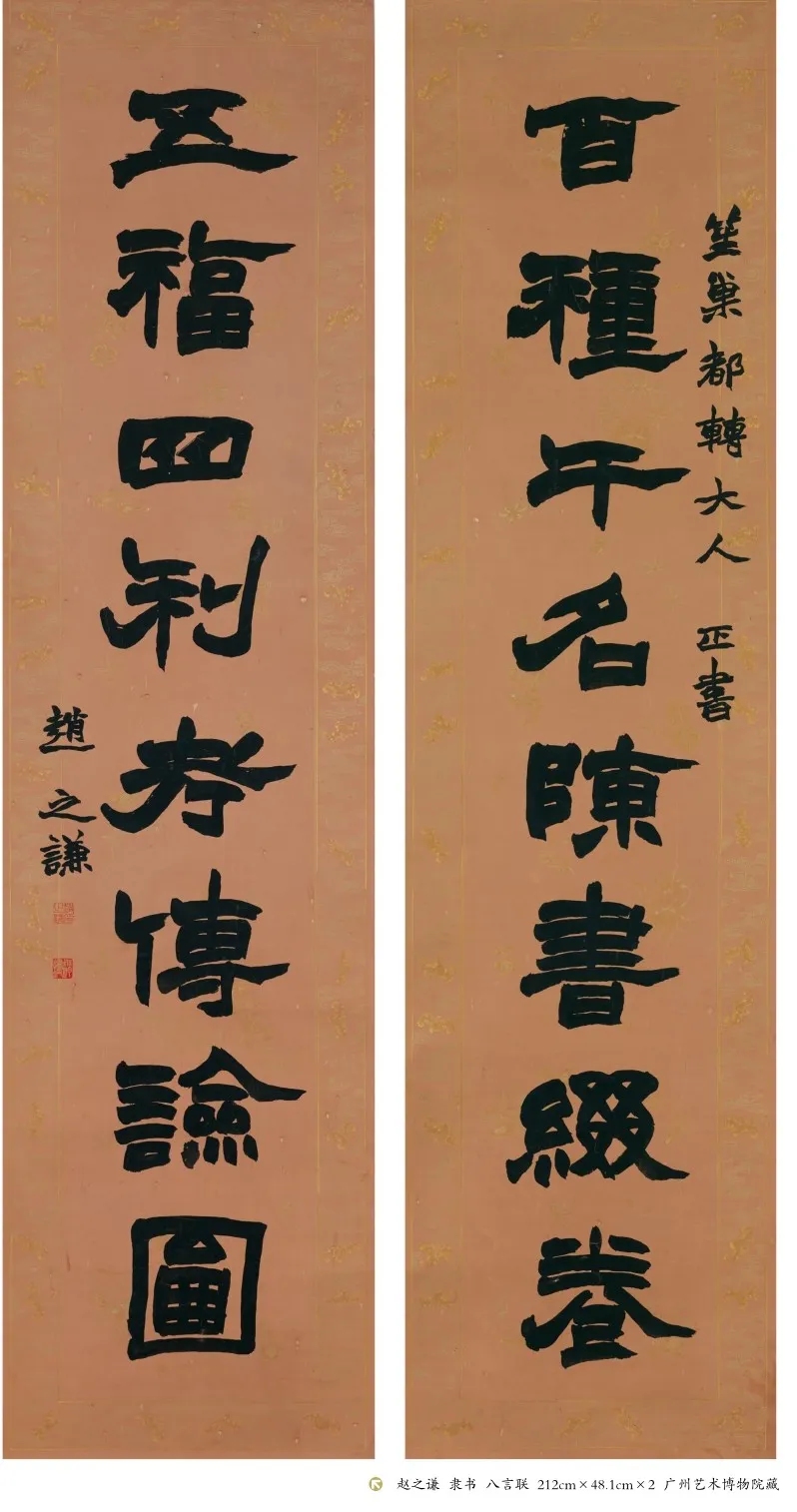

“書畫同源”是中國古典美學的一個重要命題。當文字的書寫具備了藝術品質之后,它就成為書法藝術。文字與繪畫不僅在起源上有相通之處,而且在創作過程中筆墨語言相互影響和相互借鑒。畫家對客觀事物的形象更為敏感,對空間的構成方式也更為擅長,加上豐富的審美聯想,使畫家在創作書法時,自然而然地將繪畫的用筆、造型、構圖,以及畫家自身的思維、靈感、理念等有意無意間滲透到書法中。藝博院藏有明清至當代多位名畫家的書法作品,如唐寅、董其昌、惲壽平、高鳳翰、金農等等。他們的書法線條質感更加豐富多姿,造型語言更加生動活潑,有著更為強烈的藝術風格。他們以不同于書家書法的藝術追求與特色,成為中國書法不可或缺的重要組成部分。這批畫家書法當是藝博院代表性書法專題作品。

作為嶺南書法的寶庫,藝博院的書法藏品,傳承有序、琳瑯滿目,已成為嶺南文化的重要組成部分,是嶺南文化建設不可忽視的一處高地。在新時代,書法文化的發展超過了以往任何一個歷史時期,這凸顯了中國人對中華優秀傳統文化的熱愛和自信,凸顯了中國文化的堅韌之氣。

二、正大之氣:書法展覽與文化自信

書法文化之所以影響深遠,正是其有著鮮明獨特的正大之氣。書法作品雖風格各異、百花齊放,無論是追求奇崛、追求欹側,還是強調平正、穩重,最終都是一種中正、端莊的正大之氣,都是一件充滿美好感情的藝術作品,這是中國文化與書法藝術經歷數千年不斷融合之后,升華而成的一種崇高品位。

在傳統時代,書法的收藏流通多是個人行為,除了公眾場合的書法景觀外,一般人是很難觀賞到名家書作的。這一情況隨著展覽文化的推廣而得到改變。展覽是一種特殊的傳播媒介,展示與宣傳是展覽的兩大性質。書法展覽既是觀眾獲取信息、提升鑒賞水平的載體,也是中華傳統文化與觀眾面對面溝通的媒介。

“泛彼無垠——廣州藝術博物院藏歷代書法精品展”是藝博院新館落成后首次以院藏書法為主題的展覽,更是藝博院歷年來最高端的書法展覽。展覽在繼承傳統書法文化的基礎上,探索新的展覽展陳形式和內容,以適應新時代大眾的審美需求,讓書法更加貼近生活、貼近社會,記錄和呈現中國式現代化生活。

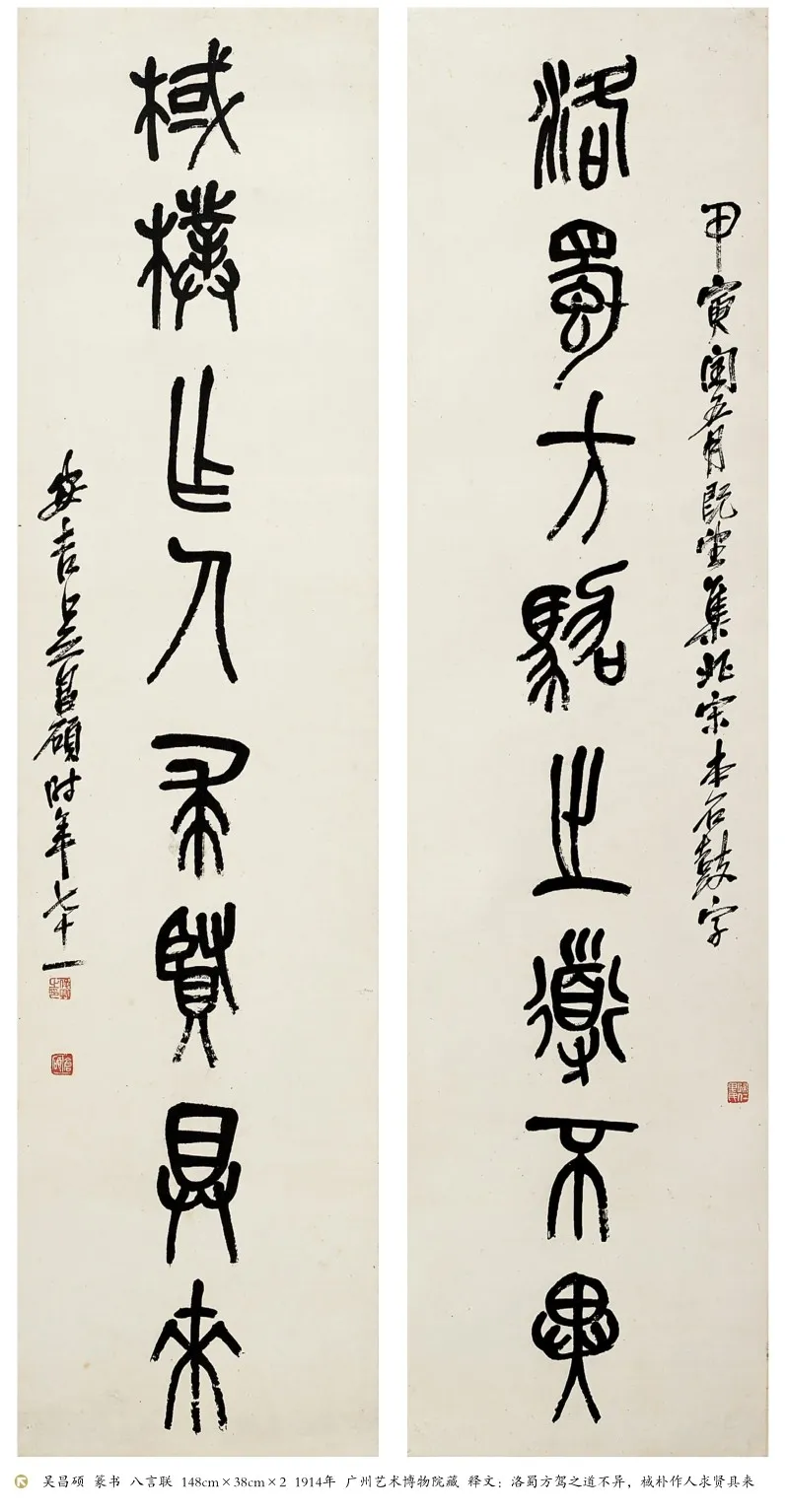

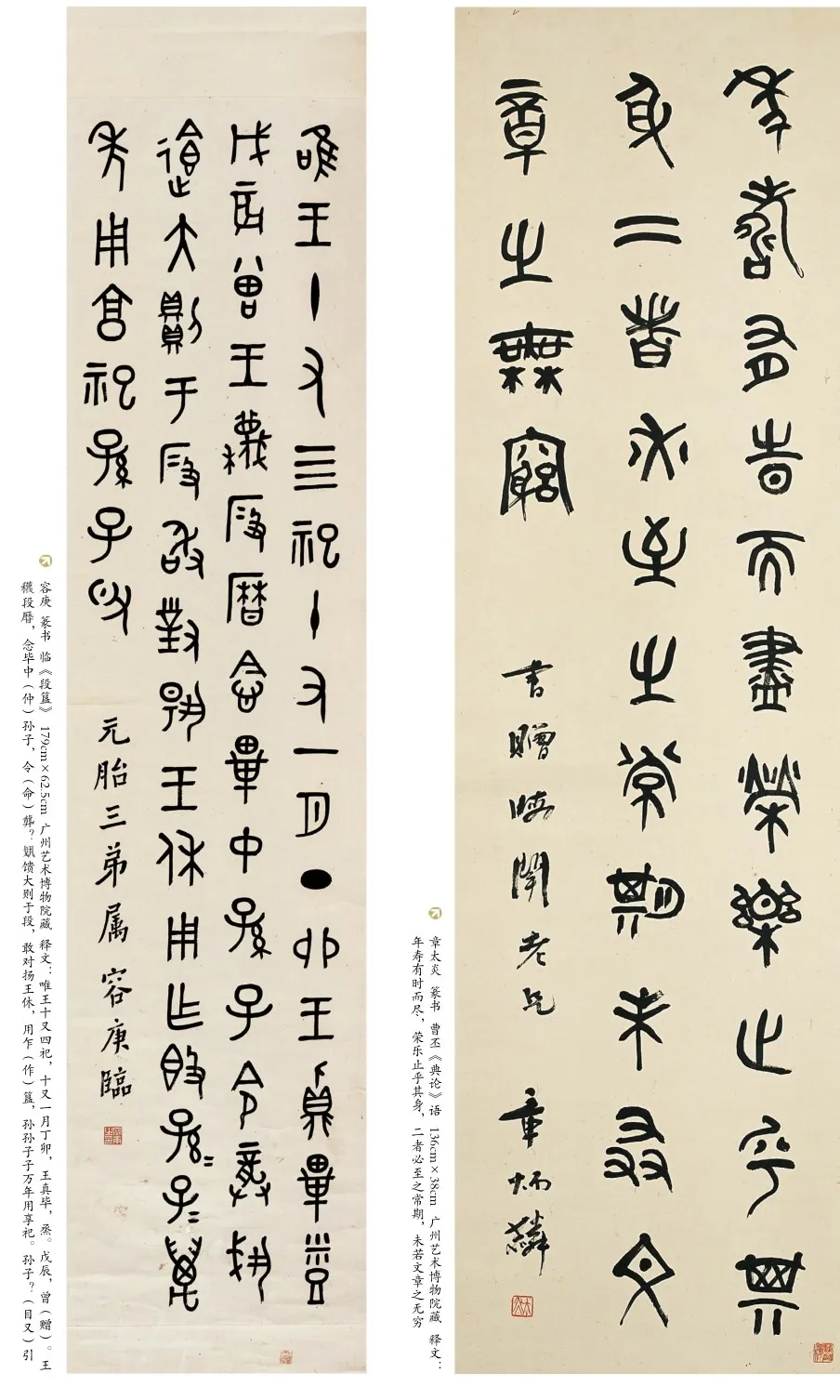

展覽從院藏精品中遴選出沈周、祝允明、唐寅、文徵明、陳獻章、董其昌、王鐸、傅山、鄧石如、吳讓之、康有為、于右任等歷代名家的94件套精品(實物共154件,其中16件一級文物、28件二級文物),以“唐人寫經”“明代書法”“清代書法”“近現代書法”四個單元呈現。展出作品創作年代跨度長,形式多,書體全,文辭內容豐富,涉及佛教經典、詩文辭賦、文房楹聯、往來書信、書評畫論等。“唐人寫經”單元通過不同風格的經文作品,體現出唐代楷書在風格上或是嚴謹縝密,秉承“尚法”之習,用筆剛勁峻拔又不失豐腴;或是楷中帶行,略具灑脫之意,熔雄健與飄逸于一爐。同時也展示了唐代經文抄寫與書法藝術、佛學思想之間的聯系,讓人近距離感受千年前古人的書寫狀態。“明代書法”單元聚焦于明代中后期書法藝術的繁榮景象,特別是以沈周、文徵明為代表的“吳門書派”的書脈傳承及明代后期“帖學正統”和“帖學新風”的并蓄發展,展現明代書壇的地域特色與名家風采。“清代書法”單元通過清代前、中、后三個時期的書法作品,展示帖學與碑學之間的起伏與融合,呈現出清代書法藝術的獨特風貌與變革歷程,大批碑學派書家的作品使人仿佛置身于那個把碑學推向頂峰的時期。“近現代書法”單元以“近代書法”和“現代書法”為主,近代書法的變化,主要還是在于碑帖之間的此消彼長。現代書法則呈現出一個多元并存的新格局。

此次展覽關注書法的藝術性,強調書法的價值,重點藏品包括唐佚名《佛說濟諸方等學經》、祝允明《草書懷知詩卷》、唐寅《行書題松崖圖詩》、王鐸《草書杜甫秋興詩卷》、金農《楷書詩文》、康有為《行書五言聯》等。展覽作品風格從豪邁古韻到自然出新,無不展現了中國書法藝術的博大精深和獨特魅力。

書法作品不僅是寶貴的精神財富,更蘊藏著巨大的文化價值。它們作為歷代書法家高水平創作的記錄,也是人類社會精神生活發展記錄的載體。通過展覽欣賞到千百年來的藝術氣息,觀眾可直觀感受書法精品來建構文化記憶,在嶺南的文化氛圍中,從精神層面上延續中華優秀傳統文化,豐富民眾精神世界。

文化建設關乎民族氣質、民族精神,關乎能否形成文化認同及內部凝聚力,而文化自信是文化建設的精髓。有了文化自信,才能實現精神上的獨立自主,進而樹立實踐層面的道路自信。[3]書法歸根結底以文化為本源,書法的傳承不僅在書法技巧上,而是深化到內在的思想境界中。書法是文化自信的體現,是中華民族精神的象征。藝博院的這一高端書法展覽,真正展示出了書法的正大之氣。

三、恢宏之氣:文博機構與書法珍藏

廣州是一座擁有悠久歷史和豐富文化的城市,其發展歷程見證了中國歷史的變遷和文化的傳承。從古代的南海郡到現代的國際大都市,廣州的歷史文化是其發展的重要基石。書法發展與社會經濟之間存在著密切而多元的關系。書法不僅反映了嶺南的文化水平和審美趣味,也是經濟社會發展的產物和推動力量。廣州憑借著千年積累的文化底蘊和經濟實力,無論是文化還是人才,都為書法收藏、展覽、創作提供了良好的土壤。

廣州藝博院具有美術館和博物館雙重性質,是全國唯一兼有“國家重點美術館”和“國家一級博物館”稱號的文博機構。嶺南鑒藏之風,至清代嘉道年間開始興盛。之后,收藏家群體日漸壯大,容庚就是其中的杰出代表人物,在藝博院珍藏精品中,最重要的一批精品來自容庚的捐贈。容庚是著名文字學家、考古學家、金石學家、詩人、書法家。從1956年開始,多次向國家捐贈珍貴文物,主要受捐機構有中國國家博物館、中山大學、廣州博物館等,其中書畫藏品主要捐贈給了廣州美術館(即今藝博院)。1977年、1978年,廣州美術館先后接收了容庚捐贈的書畫藏品997件(套),連同1956年和1979年的捐贈,廣州美術館共接收容庚書畫藏品約1083件(套)。1979年、2016年,廣州美術館(藝博院)先后舉辦“容庚捐贈書畫展覽”。容庚捐贈藏品時曾說:“聚實不易,散則何難?與其身后任其散失,不如完整地獻給國家,讓更多的人在前人的基礎上做出更好的成績來。倘能如此,自己數十年心血也算沒有白費了。”[4]這體現了容庚寬博的胸懷氣度,更體現出嶺南文化守護者的拳拳之心。

個人藏品化私為公,既是保護和傳播,又是文化發展的見證,更是一種精神的資源。國家民族如此,嶺南的發展也然。物質有多重不同的意義,一種是因其物理因素而被運用的材料或制作的器物,即生活或生產工具,包括建筑等等;另一種起作用的原因不在于其物質價值,而是其他精神的因素。[5]書法即是如此。藝博院的書法精品,發揮作用的方式,是通過對它們的觀賞,同特定的歷史人物或故事相聯系,同它們所表達傳遞出的藝術氣息相聯系,從而激發對中華優秀傳統文化的敬意。盡管這些書法作品的內容和背后意義是多樣的,有文化的、軍事的、政治的,還有宗教的,其影響所及既是嶺南的,也是國家民族的。只要相關故事與傳統建立有條理的聯系,就能激發人們情感上的向心力。因此,通過對書法經典作品的欣賞、書法風格的分析、書法人物的研究,就不只是知識的增補,而是加強文化自信的表現。家國情懷,便從這些被保護的、在展覽中展出的精品得到體現。

藝博院新館開館后,展覽場所更加寬敞,展品收藏更加豐富,展覽手法更加多樣。隨著中華文化國際化的推進,書法成為傳播中華文化、講述中國故事的重要手段。廣州藝博院作為廣州打造世界文化名城的一張新名片,作為一個集收藏、展覽、研究、教育于一體的大型現代化、國際化、數字化藝術門戶平臺,﹝《廣州藝術博物院(廣州美術館)簡史陳列(1957—2023)》前言﹞通過多角度將院藏書法舉辦展覽,既是一場高雅的視覺盛宴,更為嶺南文化的傳承創新錦上添花,必將引領新時代藝術風潮。只要找準時機,運用合適的傳播方式,突破區域與文化的限制,走向國際的藝博院珍藏書法精品,就一定能成為中國風格、中國元素、中國氣派最集中的代表。這一恢宏之氣必定能更加鞏固藝博院嶺南最重要書法收藏機構的位置。

四、結語:書法文化與嶺南氣派

中國式現代化是物質文明和精神文明相協調的現代化,通過經濟現代化建成富強的現代化強國,創造高度發達的社會主義文明的同時,實現中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展。[6]在這一視角下,書法的傳承與發展不僅關乎藝術本身,更是文化自信和中華民族偉大復興的重要體現,是中國式現代化發展的應有之義。

中國書法的發展跨越了數千年的歷史進程而歷久彌新。它所特有的規律、內涵和魅力,清晰地留存在中華民族博大精深的文化體系中;它的價值、地位和意義,也越來越深切地為世界藝術之林所認識和推重。

“嶺南氣派”是一個抽象的概念。從具體的書作(物)、展覽(事)和機構(人)來談抽象的“嶺南氣派”是很有難度的。嶺南文化與書法藝術的問題博大精深、輝煌燦爛的事實存在,本身也意味著它不只有這三個維度,它還有更多的內容,它還有更多的空隙需要填充。通過研究,可以看到,只有梳理出符合區域社會發展的文化主流,才有可能將“氣派”作為區域文化精神的重要組成部分。就廣州藝博院珍藏的書法而言,堅韌之氣、正大之氣和恢宏之氣,構成了具有獨特魅力的嶺南氣派,嶺南氣派所依托的嶺南文化感染力,書法價值傳播力和族群形象親和力,已然釋放出無形的影響力。

中華民族特有的文化特質和精神內核,是中華民族、中華文明持續發展的終極資源。嶺南文化是中華優秀傳統文化的組成部分。毫無疑問,當我們面對未來時,需要更加深入地研究過去,回到歷史現場,從中汲取精華,堅定文化自信,走好中國式現代化的每一步。

(作者單位:廣州藝術博物院)

參考文獻:

[1]錢穆.現代中國學術論衡[M].桂林:廣西師范大學出版社,2005:276.

[2]全國政協書畫室“新時代中國書法的傳承與發展”課題組.新時代中國書法的傳承與發展研究報告(簡版)[N].人民政協報,2022-8-22.

[3]夏春濤.文化建設與獨立自主走自己的路[J].中國社會科學,2024(3).

[4]陳志云.聚實不易,散則何難?——記容庚書畫收藏與捐贈[M]//廣州藝術博物院.容庚捐贈書畫特集(書法卷).北京:文物出版社,2018:18-19.

[ 5 ]陳少明.千年古縣:潮陽《序》[M]//黃志榮.千年古縣:潮陽.廣州:南方日報出版社,2021:2-3.

[6]林毅夫.讀懂中國式現代化:科學內涵與發展路徑[M].北京:中信出版集團,2023:55.

本專題責任編輯:薛源