我的工筆重彩人物畫創作

任藝 首都師范大學美術學院中國畫系教師,藝術學博士。中國美術家協會會員,北京工筆重彩畫會副秘書長、常務理事。國家高層次人才特殊支持計劃青年拔尖人才,北京市優秀中青年文藝人才,首都師范大學青年優秀教師獎獲得者。作品多次參加全國美展、全國青年美展、全國中國畫大展、全國工筆畫大展等并被收藏。

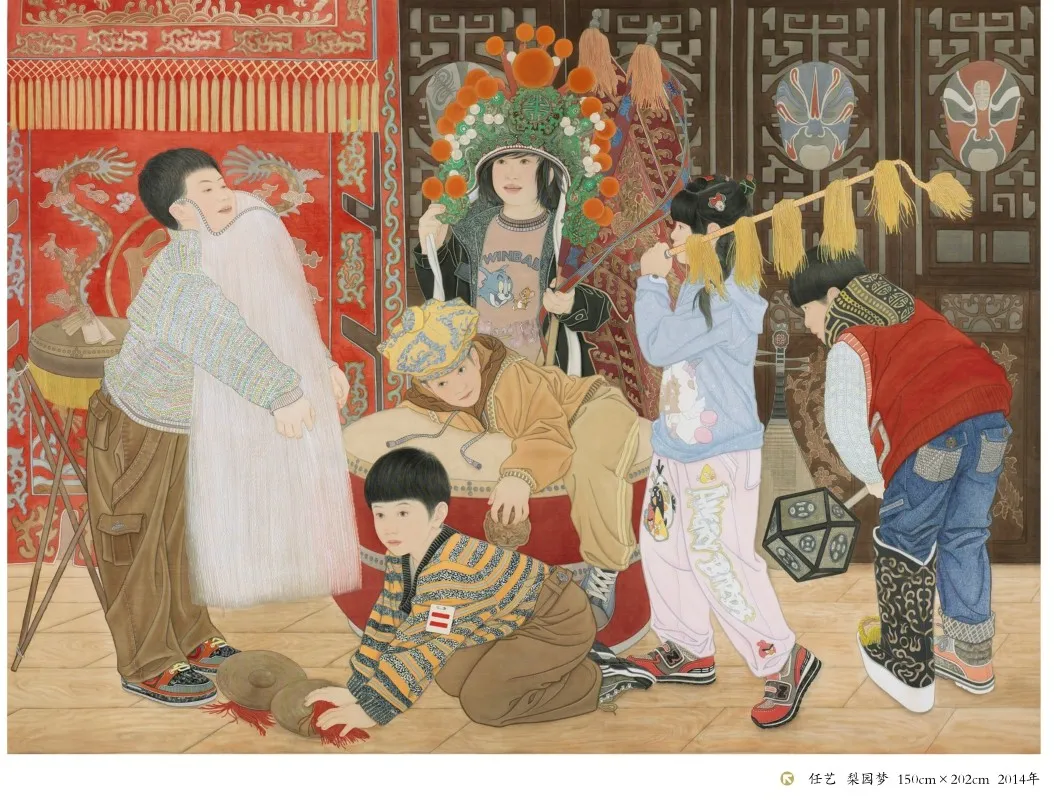

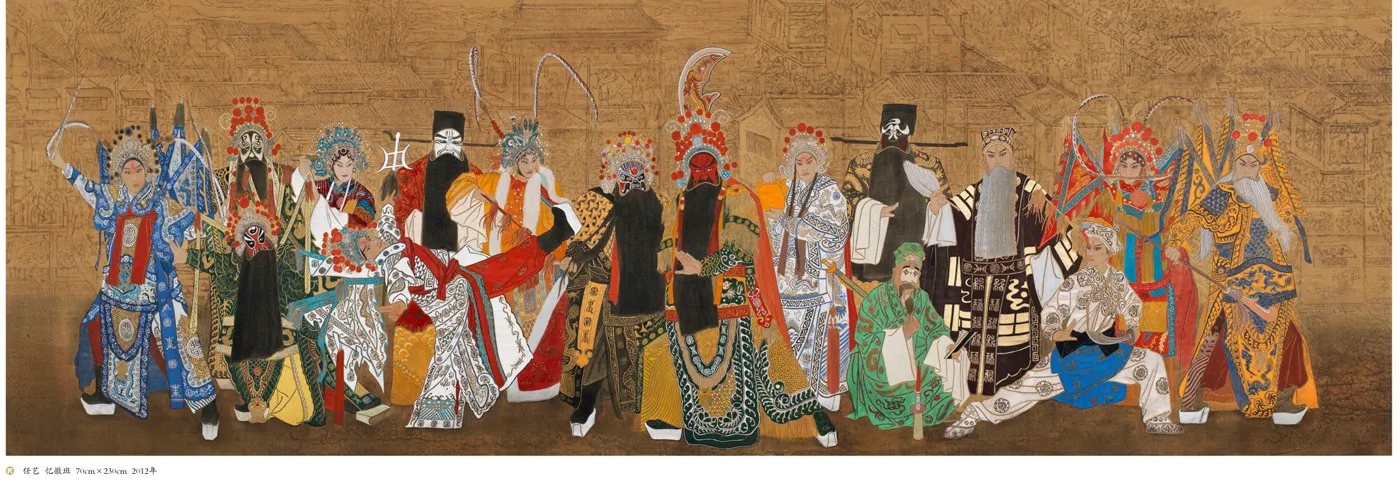

工筆重彩畫是一門古老又具有新生力的畫科,一名合格的現代畫家應始終將繼承與演進作為工筆畫探索的主體路徑,在創作的過程中,首先需要解決的問題是如何完成重彩畫在當代真正意義上的傳承和轉譯。我曾嘗試過多種方式將民族藝術與工筆人物畫相結合,如與京劇元素結合的《梨園夢》,和民樂共鳴的《金童戲樂鬧通明》,再如與傳統皮影戲為創作靈感的《絳紗影中搖童年》,以及為北京中軸線申遺項目工程繪制的《廣和遙音》等等。這些作品尺寸較大,集中在215cm×180cm左右,我試圖在保持中國畫以線造型的前提下盡可能多元地融入新技法、新材料、新語言。它們絕大多數為絹本重彩,繪制周期均在一年以上,畫面上除使用傳統礦物色、植物色為顏料層以外,我將丙烯、水彩、色粉、彩鉛、油畫色以及自己開發制作的元素結晶色運用到創作中,嘗試以更加豐富的筆墨面貌及多樣的質感表達心中所思。這種“無所不用其極”的創作模式在我的學生時代就已形成。那時,出于興趣我大量臨摹了唐宋時期的繪畫精品,人物畫如《簪花仕女圖》《搗練圖》《韓熙載夜宴圖》《伯牙鼓琴圖》,花鳥畫有《芙蓉錦雞圖》《榴枝黃鳥圖》《果熟來禽圖》,山水畫如《千里江山圖》《赤壁圖頁》《梅石溪鳧圖》等。臨摹過程即是追求作品還原的過程,只有在充分研讀原作后技法才能保證高古純正,從而才有可能在畫面氣韻上無限接近原作,這是個基本的因果邏輯。我粗略統計了一下,自學生時代至今我臨摹的作品不下150件,臨摹經典使我較全面地掌握了工筆畫的繪制規律,了解了材料使用的方式及各種顏料的屬性,對我來說是繪畫道路上寶貴的財富,并且這種學習方式時至今日我仍在堅持。

傳統與創新并不沖突,我發現經過選擇、驗證、演繹后畫面融入更多元的材料有益于提高我想表達的作品情思,所以我便開始探索多種繪畫語言以及材料屬性。以《梨園夢》為例,這是我十多年前(2013年)讀研時的一幅重彩人物畫,畫面靈感取材于傳統嬰戲題材與京劇,為了全面了解京劇的服裝、紋飾等細節,我曾探訪國家京劇院后臺,繪制了大量速寫,拍攝了不少照片,京劇與頑童一老一新,京劇厚重凝麗,孩童朝氣蓬勃,二者之間的碰撞在畫面上產生了矛盾感與時空扭錯。其中人物的皮膚使用了最為傳統的水色罩染,絹背使用蛤粉墊染,但京劇衣靠紋樣復雜,質感多樣,單純使用石色水色不能達到我的要求,我便在盔頭、靠旗、宮衣等位置使用了水彩熒光色與丙烯色,從而加強霞光瑞彩的特殊質感,使畫面整體色相飽和度更高,色彩更加響亮。

類似的小心思還有《廣和遙音》。廣和樓原名查樓、查家樓,坐落在北京市區前門大街(舊稱正陽門大街)肉市街路東,它是北京現存最古老的劇場,距今已有300多年的歷史。日本人岡田玉山記錄廣和樓臺旁兩柱對聯為:“一聲占盡秋江月,萬舞齊開春樹花。”我將此對聯以虛染法的方式融入到左右背景。清朝吳長元《宸垣識略》提道:“查樓在肉市,明代巨室查氏所建戲樓,本朝為廣和戲園。”清朝戴璐《藤陰雜記》載:“《亞谷叢書》云,京師戲館,惟太平園、四宜園最久,其次則查家樓、月明樓,此康熙末年酒園也。查樓木榜尚存,改名廣和。”創作這幅畫的過程也是進一步了解京劇的過程,我將京劇經典曲目《戰長沙》《華容道》《三岔口》中的人物單獨剝離出來,關云長、任堂惠、項羽、黃忠,他們以紀念碑式的構圖形式軸對稱矗立在畫面中央,隱喻“中軸線”主體。其中背景的黑色是在考察完廣和樓遺址后我收集了當地的黃土,將其煅燒研磨后制成的黑色無機色鋪染到背景上的,從某種意義上也算使這幅畫與所繪主體產生了血脈關聯。

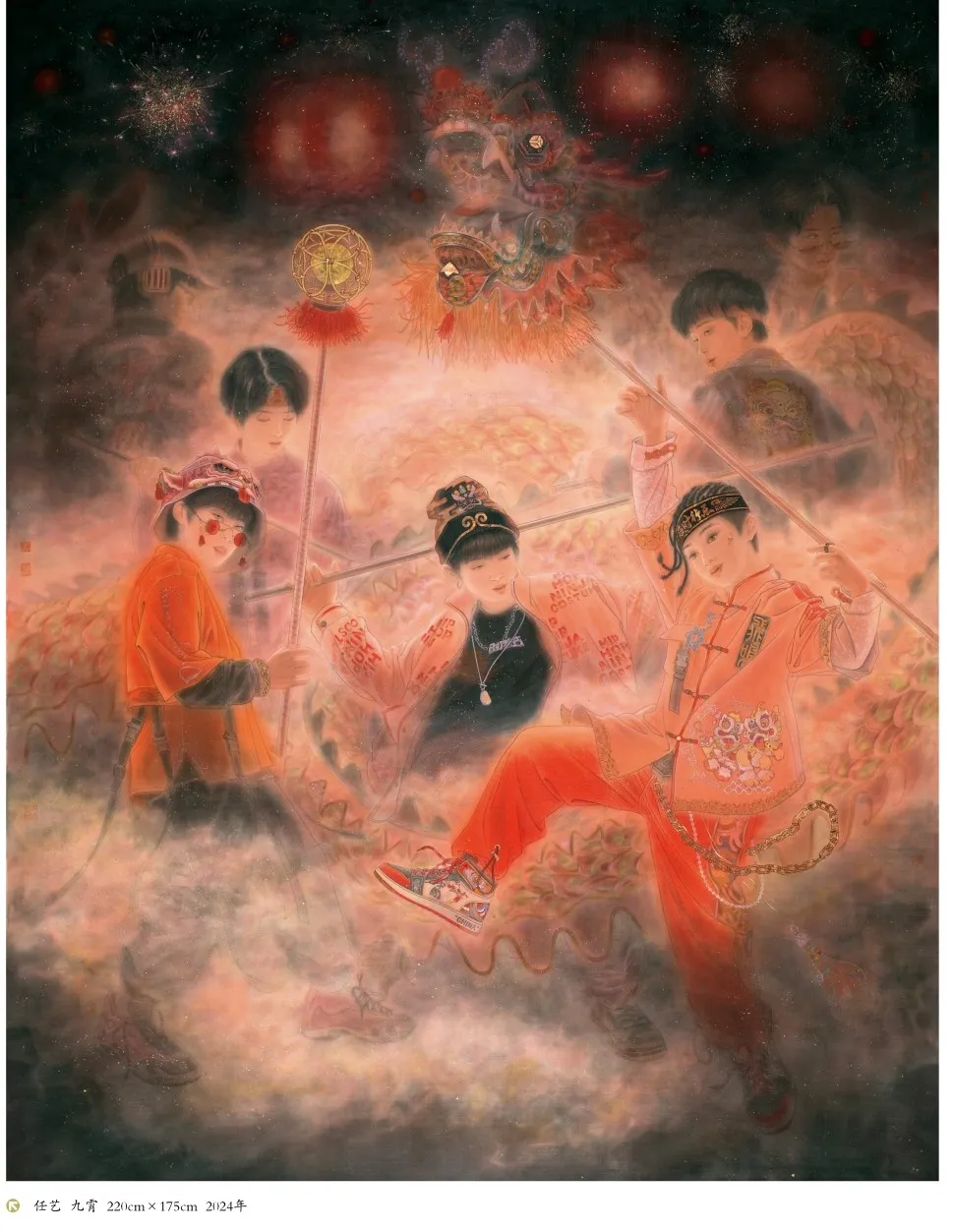

類似作品還有《金童戲樂鬧通明》《絳紗影中搖童年》等,均是以孩童與傳統文化元素融合,并且廣泛使用材料。2024年我創作完成了《九霄》。它以現實主義創作觀念為指導,表現舞龍這一中國獨有的文化活動。根據主體思想,《九霄》以“舞龍”為畫面事件題材,這種特殊的文化活動是一種起源于中國的傳統民俗慶典。舞龍源自中國人對龍的崇拜,在各地每逢喜慶節日都會舞龍,特別以春節、龍抬頭、端午等節令為最。舞龍的形式繁多,常見的有火龍、草龍、荷花龍、板焰火龍等,其歷史悠久,在唐宋時期已經是常見的表演形式。風格方面南北又大有差異,有南龍、楊店高龍、黃陂舞龍、北龍、福建紅龍纏柱等。舞龍的意義在于祈愿,古代人們把龍作為吉祥的化身,這種獨特的文化活動延續至今仍寄托著對風調雨順、四季豐收的美好愿景。舞龍時,龍跟著繡球做各種動作、穿插,不斷地展示扭、揮、仰、跪、跳、搖等多種姿勢,祈求平安和豐收,這成為全國各地的一種民俗文化。畫面采用豎構圖,以傳統工筆人物畫的表現語言描繪一組熱情洋溢的現代中國少年,以舞龍的形式慶祝盛世。畫面中人物情態各具特色,年齡段集中在10-15歲,他們處在一種現實與虛幻交融的空間里,云煙圍繞著人物,以逆光的瞬間表現喜慶熱鬧的氛圍。雖以千年龍戲為載體,但畫面人物均為志學之年的現代少年,他們身穿“國潮”服裝,衣著時髦,以這種一古一新的時空碰撞體現出華夏民族的文明傳承。構圖形式上采用“S”形模式,以長龍串聯起畫面的動態,大動態人物穿行其間,或扭動或翻轉,或挺立或倚蹲,通過朝氣蓬勃的現代少年與厚重深邃的舞龍戲,兩種不同的時代元素相互碰撞表現當今盛世。主體結構安排以兩位翩翩少年各側立畫面前方,中和“S”形的險峻感。右側人物單腳點地,手持舞桿控制龍頭,左側人物以側立角度手持龍珠面向觀者,后方人物遮擋關系以色塊交接碰撞為構成語言。作品媒介與材料采用絹本重彩設色形式,以紅色、金色、黑色為主色調,整體視覺為暖色調,配合賦以朱砂、胭脂、蛤粉、金箔、燒箔、松煙等天然顏料。在空間渲染上大膽使用虛染法,體現節日中煙霧繚繞的喜慶氣氛,紅色比喻中國文化流脈的源遠流長,黑色體現傳統文化的深邃典雅,金色代表盛世年代的壯美詩篇,既表現出畫面的朝氣感,同時不失和諧莊重。經過前期走訪與寫生考察,我搜集了大量圖像資料及人物動態速寫,在這過程中我被這種獨特的文藝形式深深打動,少年的朝氣,道具的華美,鑼鼓的高亢,文化的深沉,使我衍生出從未有過的民族自豪感。作品經過草稿、色稿、鉛筆正稿、白描線稿、重彩成品等步驟深入求索,表現眼中所見、心中所思、筆中所繪。

以細膩的工匠精神開拓現實主義題材中國人物畫,以優良的技法語言描繪中華大地欣欣向榮之景象是青年畫家的使命與責任。我想,技法上吸收傳統精神,古為今用,將寫實性與寫意性巧妙融合,對當代中國工筆畫繼承發展有較重要的意義。“求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源”。中華優秀傳統文化是中華民族的精神命脈,是涵養社會主義人文主義的重要源泉,也是我們在世界文化激蕩中站穩腳跟的堅實根基。增強文化自覺和文化自信,是堅定道路自信、理論自信、制度自信的題中應有之義。畫家應當關注時代,以飽滿的創作熱情去繼承發揚優秀傳統文化。

本專題責任編輯:石俊玲