三個技法解決高考文學類閱讀理解難題的

★在高考文本閱讀當中,我們要進入到文本當中,去梳理作品的結構、理清作品的內容、賞析其中的人物形象、體會文學藝術和表達效果。但現實中,很多同學不會文學鑒賞。本文以我們熟悉的課文文本為例,帶領同學們逐個擊破高考文學類閱讀理解的難題。

一、梳理內容,領悟主旨

高考的文學類文本閱讀不外乎散文和小說這兩種常見文體。不管是哪種文體,文本的內容都是在第一時間就需要梳理和概括的,如果是記敘性質的文本,不外乎從時間、地點、人物、事件(起因、經過和結果)這幾個方面來入手分析人物形象和梳理事件的演變、推進。比方說《百合花》,它通過第一人稱“我”的視角刻畫了小通訊員和新媳婦的形象,表現了軍民之間深厚高尚的情懷。如果是描述性質的文本不外乎從景物的特點去把握整體,一般通過景物來表達作者內心深處的情感,比方說朱自清的《荷塘月色》,文章通過描寫朦朧的、詩意的荷塘月色景象,表達了對美麗的大自然的喜愛,也表達了舊社會知識分子在曲折中徘徊的無奈心境。對于高考閱讀,我們可以通過下面兩個方法進行文本的概括:

其一,是要素歸納法。所謂要素歸納法就是要求我們在閱讀的時候,抓住記敘文的六個要素進行整合。如《荷花淀》,它記述的是在抗日戰爭時期,水生嫂的丈夫參加了抗日游擊戰爭,在做通了妻子的思想工作之后,丈夫和同村的人就回到了部隊當中去,但他們的妻子甚是牽掛,在后續再尋而未果的情況下,這些妻子又遇到了敵人的運輸船,為了避免被抓就跳進了荷花淀,在這里她們終于遇見了朝思暮想的丈夫,并見證了丈夫們的英勇行為。在這樣的歷程中,妻子們也得到了歷練,并最終和自己的丈夫一樣參加到偉大的抗日戰爭當中去。可以說孫犁的《荷花淀》通過對主人公水生嫂的典型刻畫和對美麗的荷花淀的描寫,表現了抗日根據地民眾的善良和美麗的人性。

其二,是合并段意法。顧名思義,“合并段意法”就是對每一個自然段進行簡單的段意概括,按照每個自然段的內容進行合并和總結,以獲得對整篇文意的大體理解。比方說在郁達夫的《故都的秋》中,文章開篇即寫“故都的秋”的清、靜、悲涼的特點,第二到第九自然段重點寫“秋晨”“秋槐”“秋蟬”“秋雨”“秋果”等故都特有的景物,第十自然段談論的是中國文人與秋的關系,第十一自然段運用對比手法,突出北國的秋的獨特和魅力。最后一個自然段表達的是作者對故都的秋的贊美。于是,我們可以將其歸納為:作者對故都有著獨特的感受,表達了作者對故都的一往情深。

二、把握技法,揣摩構思

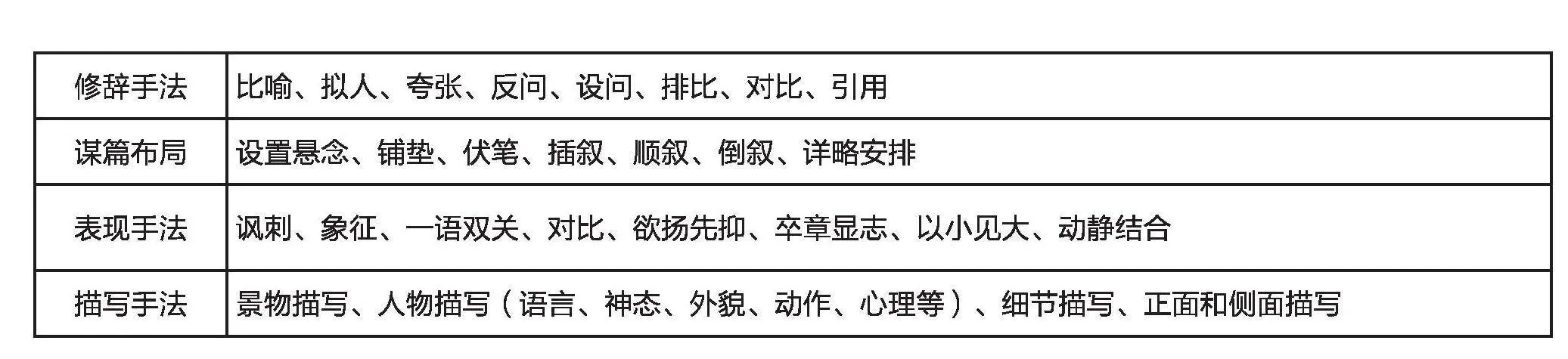

文本無疑是凝聚了作者心血的智慧結晶,表達的是作者對生活、對社會的看法。但文學的表達是委婉的,因此作者的觀點并不會以直白的方式表露出來,而是通過文學的手法委婉表達,這是為了讓讀者在自覺的閱讀和思考當中將這種思想內化為實際領悟。我們在閱讀的時候要把握作者的寫作技法,揣摩作者精妙的構思。一般地,一篇文本的寫作技法涉及以下幾個方面:修辭手法、謀篇布局、表現手法以及描寫方式等。在這里,筆者列一個表格幫助廣大考生理解(見下表):

修辭手法和描寫手法都是語文學習中最簡單、最基礎的寫作技法,這里不再贅言。

首先看謀篇布局。謀篇布局仿佛是作家站在“上帝的視角”進行安排,讓人在閱讀的過程中自覺融入文本當中。它的內涵也很豐富。先說插敘和補敘的方式(順敘和倒敘在此不贅述)。它們能讓故事情節更加豐富,更能體現文本中的人物個性。比方說魯迅的小說《祝福》就是采用了插敘和補敘的方式,將祥林嫂的遭遇融入故事情節的跳躍式敘述當中,讓人充分感受到祥林嫂的絕望,也讓讀者隔空看到了封建社會禮教對人的無盡迫害,更體會到了魯迅對下層勞動人民辛酸、坎坷的一生的無限同情。再看鋪墊和伏筆。很多時候,很多考生會將這兩個混為一談,其實,它們是有所區別的。相同點是它們都可以讓文章更加有連貫性和邏輯性。伏筆是故事情節的銜接,比方說《荷花淀》中水生嫂“聽他說鬼子要在同口安據點”“哪里就碰得那么巧,我們快去快回來”,這些話語中的情景實為婦女們突遇敵船埋了伏筆。鋪墊更多是為了情感的宣泄和環境的渲染,比方說在魯迅的《藥》當中,開頭段自然環境的描寫—秋天的后半夜,月亮下去,而初陽未出,正是黎明前最黑暗的時候;這個時候的天色“烏藍”,陰沉壓抑,渲染出一派陰森死寂的氣氛,為下文寫老栓夜半刑場買藥種種詭異的見聞作鋪墊。作者的目的就是將我們帶入到文本的語境當中,感受它的神秘,這樣我們才能體會下層勞動人民的無奈。

其次看表現手法。顧名思義,表現手法是對主題和主旨的體現,這里特別提及“一語雙關”和“以小見大”這兩種手法。前者指一個詞語或者一句話包含兩個意思,即表面上是一個意思,暗中又含另一個意思,這是一種源遠流長的手法。比方說茹志鵑的《百合花》,一方面“百合花”指被子上繡著的百合花,另一方面指的是軍民一心的情感紐帶,具有強烈的感染力。“以小見大”就是用小的視角、細節來反映更大的社會主題。

以上幾種寫作技法在我們的文學類文本閱讀中較為常見,它們對作者思想的呈現有著巨大的作用,我們要在讀懂文本的基礎上細細品味它的妙處。

三、賞析語言,體會效果

文學的世界當然不同于現實的世界,它有著自己強烈的語言特征——文學性。在閱讀的時候,我們要把握住那些具有特別寓意的詞語和句子,并結合文章中的語境展開分析,才能體會到作者在其中流露的情感、寄托的情思。古人寫詩要對詞語千錘百煉,才能實現“筆落驚風雨,詩成泣鬼神”的絕妙境界。在高考的文學類文本閱讀中,往往有詞語鑒賞的題型。一般地,我們可以采取幾種方式來作答:第一,分析特定詞語的意義;第二,分析詞語運用的手法(修辭手法或者表現手法);第三,結合意境開展意義分析。我們總結出下面的一個基本的模式:

“××詞在文中是×××的意思(如是句子,則忽略),運用了×××的修辭方式(或者表現手法),寫出(表現了)(人物或者事物)的……特點(人物:情感、心理、品質;環境:氣氛、狀態)。”

例如在《祝福》當中,有很多意蘊深厚的詞語和語句:

其一,當祥林嫂準備拿燭臺的時候,四嬸的一句“你放著罷”,頓時讓祥林嫂“像是受了炮烙似的縮手,臉色同時變作灰黑,也不再去取燭臺,只是失神的站著”。句子中的“縮手”“失神”運用了神態和動作描寫,寫了祥林嫂被禁止祭祀的事情,表現了她在不被重視下的驚慌失措,深化了封建禮教迫害人的鮮明主題。

其二,文章最后的環境描寫語句——“我在蒙朧中,又隱約聽到遠處的爆竹聲聯綿不斷,似乎合成一天音響的濃云,夾著團團飛舞的雪花,擁抱了全市鎮”。在這里,作者將祝福活動和祥林嫂的慘死作了一個鮮明的對比,增強了祥林嫂遭遇的悲劇性,強化了對舊社會殺人本質的揭露,深化了小說的主題。

文學類文本閱讀是語文高考中的難點,一方面在于它的閱讀量,看完與消化它都要時間,難以從中抽身出來去思考文本的內容;另外,其每一個段落都環環相扣,文本中的每一個故事情節前后對應。如果沒有一定的閱讀技法,我們難以真正把握其內涵。