遵義正安:回望大山的教育

從正安縣城到興隆田字格小學,需要走10公里山路。和山打了大半生交道的本地司機,也要開車半個多小時。十二年前,公益人肖詩堅來到貴州,在當地尋找需要幫助的助學對象。彼時,興隆小學所在的格林鎮有7所村小,如今在撤點并校浪潮中,已減少為3所。

村小的孩子在消失,這是社會的普遍“共識”。但不為人熟知的是,據教育部統計數據,2020年,義務教育階段在校生中,農村學生占總在校生的六成以上。對貴州這一城鎮化率尚居全國倒數的省份而言,鄉村學生的教育更是當地基礎教育中的重要部分。

但是身處鄉村教育一線的工作者們逐漸發現,驅使學生們離開村小的主要推力,不在于硬件,而是內心疏離。即使隨著教育推進均衡發展,許多村小甚至用上比縣城更新的設備,但“村小已經在很多人的內心消失了”。鄉村師生的主體性,在城鄉二元論下,長久被遮蔽與壓抑。

讓鄉村學生有所發展的教育,只有走出大山一條路嗎?留在山里和回到大山的大多數孩子,面對未來的生活,他們有被打下足夠好的基礎嗎?這個問題,長久縈繞在一線教育者的心頭。2017年,貴州遵義正安縣與肖詩堅的“田字格”團隊簽署協議,在當地格林鎮興隆村小開啟了一場合作辦學。從共建興隆田字格實驗小學(以下簡稱“興隆田小”)開始,身處貴州鄉村的教育者們,希望回到鄉村學生的需要中去,實踐一種重視家鄉,而非背離家鄉的鄉土人本教育。

7年過去,在興隆田小完整接受過教育的一批學生已經畢業,而以興隆田小為出發點,這場關于鄉村教育的探索,仍在向外延伸。

家門口的未來小學

清晨八點,山上云霧繚繞,興隆田小80多名師生在立人堂前挨個鞠躬,互道早安,隨后歌聲從堂內飄出,“我從山中來,帶著蘭花草”。

作為校園公共空間的立人堂,是格林鎮村民舊屋改造拆下的木料所建,校內仍留有明朝時期村廟的柱墩遺跡。校園一角,有兩塊師生們一起開墾的土地,供學生學習耕作。有學生在地里捉住螞蚱,捧在手里叫它們“小黑”和“點點”。另一頭,更多學生正跟著老師翻地。他們挖出的涼薯,會成為中午的加餐。

這是一所將鄉土生活納入日常教學的農村小學,師生們共同探索著一種以鄉村學生為中心的教育。在興隆田小,教育的邊界延伸得很寬。在課程設置上,農耕、鄉土、生命研究等非常規的課程,被列進固定課表。上課時,學生會走進山里,重新觀察和思考自己生活的村莊;日常,學生還需和老師共議班規、校規,從保持著裝整潔,到如何學習待人,大小規則,都由學生們主動提出,共同表態決定。

這所鄉土學校落地正安,始于近十年前,正安鄉村教育者的一場困惑。

2016年,來自上海的田字格公益,已在正安開展了6個年頭的助學項目。上一年,五年脫貧攻堅戰拉開序幕,隨著貧困生減免學費等政策鋪開,田字格逐漸發現,按照其2012年制定的貧困資助標準,正安縣許多學生已不需要資助。可以預見,物資將逐漸不是困擾鄉村學生的主要問題。

但長年在鄉村行走,肖詩堅和團隊的老師們發現,“鄉村教育存在的問題不是越來越少,而是越來越多”,無論鄉村還是城鎮,學生們讀的是同一套課本,認可“讀書就是考試,考試就是人生”這同一套觀念。即使在鄉村成長,不乏學生不識五谷,不懂耕種,最大的向往是考離家鄉。

在以成績為上升渠道的道路上,只有一成多一點的農村學生,能“成功”走出大山。

正安本地義工楊恒常年在當地摸排有助學需求的學生,他發現,一些長輩疏于照顧的孩子,不會做飯、洗衣,日常生活只能勉強應付。

城市的競爭震蕩至鄉村,學校對成績的強調亦不斷向低年級延伸。“你去村小會發現,眼里還有光的孩子年齡變得越來越小。”此外,學生對家鄉的感情,也不斷變得淡漠。

社會學出身的肖詩堅計算過鄉鎮學生的升學率。據教育部公開數據,近年農村“90后”高考升學率最高可達40%。再參照1995-1999年出生的鄉鎮學生的小、初、高升學率,鄉村學生能上大學的比率約為12%。

也就是說,在以成績為上升渠道的道路上,只有一成多一點的農村學生,能“成功”走出大山。剩下的近九成學生在走入社會之前,大部分無法經過高等教育的系統性學習。

鄉村教育的缺口,驅使肖詩堅思考一種更系統地幫助學生的可能。她抱著對鄉村的教育疑惑北上,和曾在貴州任教的錢理群共談鄉村教育。深諳農村學情的錢理群道,在鄉村,需要培養三類孩子,“上大學的孩子,上職業學校到城市打工的孩子,回到農村搞建設的孩子”。作為大眾教育的基礎教育,需要給這些孩子都提供托底,而非在前進的道路上,讓越來越多的學生習得自卑。

建設一所鄉土學校的心愿,逐漸在肖詩堅心中落定。2016年秋,她和團隊在正安的山中團建,翻過一座山頭,她們撞見了在秋日的稻田中靜靜佇立的興隆小學。群山輕輕擁抱著這所學校,澄澈的藍天和金黃的熟稻相映。肖詩堅脫口而出,“應該在這里辦學”。

從做夢開始

“(辦學)有什么要求?”團建當天,肖詩堅便將辦學意愿層層告知。時任正安縣教育局教研室主任韋延海接到電話后,立刻驅車上山。了解了辦學理念后,他來不及顧慮程序問題,詢問肖詩堅需要哪些支持。

據團隊了解,興隆小學畢業生的后續去向和前述數據一致,往屆學生能上大專的不足10%,學校日常考試成績在全縣一百多所小學中居于末位。由于決定做托底教育,肖詩堅提出,團隊在保證學校學生成績不低于縣平均水平的基礎上,會將更多精力放在生活教育、鄉土教育領域。初始階段,學校1—5年級學生需全權由田字格成員教學,以探索一套完整的教學體系。

在教研崗位多年,韋延海眼見撤點并校趨勢下,縣小膨大,村小收縮。他曾在師資相對完備的村小推廣閱讀課,支持支教老師們在學校探索基礎課以外的拓展教育。但流動的教師和居于次要角色的素質課程,頻頻要向更重要的成績讓步。

在正安,不少教育者已思索“更好的教育”許久,此次田字格提出的鄉村教育改革實驗,如同瞌睡遇上枕頭。不到一個月,12月19日,正安縣教育局正式簽署田字格辦學的批文,興隆小學仍為公辦,由正安縣向學校撥付生均經費,田字格團隊從次年開始,負責學校的日常運營及課程設置。

什么是鄉村學生需要的教育?

摸索前期,團隊尚未有一個系統的構想,在肖詩堅心里,首先需要讓學生認識自己的來處與去處,激起學生們對自己生活的思考。九月開學,老師們希望學生做一個自己的夢,“讓他們知道一個人無論生活在什么樣的環境里,都需要有夢想,讓夢想陪伴你走下去”。

“夢想”對學生而言,是一個陌生的詞匯。在引導下,他們往往會說出成年人期待的話,希望考好成績、希望當老師、科學家。團隊不想要這些被植入的夢想,于是課堂的第一步,是讓學生從身邊人問起,了解大家真實的夢。

一開始,學生們要采訪校內老師的夢想,習慣了一言堂的學生們躲在彼此身后,不敢和老師說話。目光相對許久,幾個學生終于沖出人群,大著膽子提問。在校內采訪熟練后,他們走出學校,尋找老鄉的夢想。

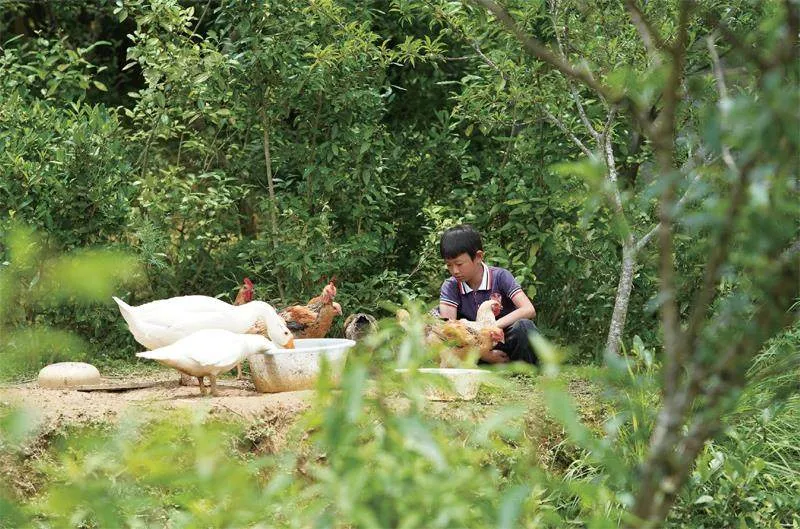

正安是農業大縣,村子里不乏能人,學生們找到村里的養雞專業戶、蔬菜大王、手工藝人等等,詢問他們的夢想。接到這一問題,老鄉們會微微愣住,隨后陷入自己童年的回憶中。

為了讓學生盡可能了解“夢想”,主題GfX8E6Uv11ssEYgBjXehMfqPHnWkTKgQugbtDk1s+/A=課的時間被拉得很長,每節課有一個半小時。上課時,團隊嘗試融合學科教學至其中,如解析夢想二字的詞源、讓高年級學生閱讀更長的散文。

關于夢想的輸入持續了一個月,學生們在接觸了形形色色的夢想后,十月,終于迎來了“我有一個夢想”。每個學生、老師,都要在全校師生面前,講講自己的夢想。肖詩堅認為,最重要的是孩子們真正的表達。

一個二年級的學生走到大家面前,說:“我的夢想是當一頭獅子,在大草原上,走來走去。”

另一個女孩說:“我的夢想是長大給奶奶做個蛋糕。”

這些誠實的夢想被一個個寫在小木牌上,串成風鈴,至今仍在學校的校長辦公室門口旋轉。

從夢想課開始,學生們逐漸有了表達的欲望,和對未來的期待。此后興隆田小又推出了“大山家·我的行動計劃”,讓學生們在表達以外,能將夢想付諸行動。

肖詩堅清楚,如果這場教改只能發生在興隆田小內,而無法推廣其成果,不能算一場成功的探索。

行動課上,有學生提出解決學校缺水問題的課題,學生們沿著學校的供水管道勘探,一路追尋至山上的蓄水池,畫出了學校的三個水源并分析問題。后續,學校設立了專項資金,以支持學生們用行動改造大山。

這類能激發學生生命力的探索課,被進一步固定下來。三年后,興隆田小確定了“1+5”課程體系,即在落實國家課程標準的前提下,開展五類特色課程。從入學開始,學生們會通過項目合作的形式,學習探索一個議題。這些問題或關于家鄉,或關于生命,是學生的切身之問。

提問與追尋間,學生們與腳下土地的聯系逐年增厚。

扎根與回望

第一輪教改實驗下來,2019年,興隆田小的畢業生在全縣小升初考試中,語數外三科綜合位列全鎮第一。這一成績鼓勵了不少關心者。在政府系統工作的楊恒告訴我,盡管鄉土人本教育的理念很美,但在縣內,不乏懷疑的聲音:田字格作為外來者,在貴州山里扎根,圖什么?

看起來無利可圖的工作,以及鄉土人本教育這一前景模糊的教育方式,讓不少本地人擔憂,這是一場不負責任的教學實驗。教改過程中,因理念不同,“摔門而出的情況都有”。

無論是外來者的身份,還是鄉土人本教育的未來,都是田字格需要解決的問題。肖詩堅清楚,如果這場教改只能發生在興隆田小內,而無法推廣其成果,不能算一場成功的探索。若要讓這場教育變革扎根、持續下去,最重要的是培養起本地教師。

2020年,田字格將探索三年的課件整合起來,推出“鄉土村小”項目,從正安縣25所村小開始培訓,逐期擴大培訓范圍。當時在正安縣小雅鎮當語文老師的任薪,參與了鄉土村小的第二期培訓,成為田字格的“種籽教師”。

在旁觀者口中,鄉土人本教育一度被傳得很超前。高比重的勞動課、特色課,以及一開始的混齡教學嘗試,讓老師們憂心。“正安還處在應試教育的觀念中,這類課程,不是應該更發達的地區走在前列嗎?”

任薪自述從小不是一個聰明的孩子,常被老師忽視。當老師后,她曾嘗試改變以成績論長短的教學,但因為沒有接觸過別的模式,她只能單方面地勸學生向學,效果不佳。

培訓后,她在本校上了第一堂鄉土課。鄉土課堂以學生為中心的理念,要求老師和學生間要達成理解、合作。尚未學會提問和傾聽的學生們,源源不斷地提出需求。一個月下來,任薪“腦子都是嗡嗡的”。

但隨著規則逐漸被學生接受,他們在鄉土課給予的空間里開始展現出更真實的自己。任薪對課上的孩子印象深刻,有學生張揚,喜歡挑戰老師,有學生敏感,擅長察言觀色,有學生慢熱但會記得周圍人的想法。在合作中,學生不再以成績示人,而是一個個內心豐富的存在。

除了課程推廣,更重要的是培訓一批打開自身的老師。2023年,田字格推出“鄉土教育家”計劃,在正安等地開展教師研學營。課程同樣以追問老師“我從哪里來”開始,引導老師們思考,人們為什么而活,自己又為了什么而教育。肖詩堅希望研學營是一個契機,能讓老師們跳出考核、教材、文件,重回教育的起點,即用生命影響生命。

寬容的課堂逐漸積累起一批對鄉村教育有探索欲的老師,人們因對教育的信念走到一起。興隆田小亦到了進行本土化轉型時期。

今年8月,正安縣施行在編教師“縣管校聘”方案,在編教師歸縣級政府統一管理,學校按需聘任,這一制度讓學校有了選擇老師的渠道。興隆田小引入了10名本地在編教師,原田字格團隊教師數量削減為3名。曾為種籽教師的任薪,也來到了興隆田小。

這是鄉土人本教育能否真正生根的關鍵一步。習慣了應試經驗的老師們,能否真正接受托底教育的理念?

面對弱化成績指標、與學生平等對話等種種新要求,不少帶著熱情進入興隆田小的老師,仍然呈現出“水土不服”。比普通學校少的基礎課課時占比,尤其讓中高年級教師擔憂教學表現。

2017年開始,在浙江縉云縣,同樣開啟了反內卷教育改革,通過項目制教學激發學生的主動性。但隨著推動該項目的主要領導吳麗明退居二線,項目逐漸息聲,分數導向仍然占了上風,成績重新成為衡量教師教學的主要指標。如今在正安縣參與教改的老師,同樣面臨著不確定的未來。

面對這一疑問,楊恒提起了一個他曾幫扶過的學生小杜。“他是被學校、被家庭都放棄的孩子,雖然升到初二,但連小學五年級的水平都沒有。”父母生病、學業不開竅,讓他一度輟學在外閑逛,日常以低保為生。

如今,遵義正安縣、務川縣、畢節七星關區的72所鄉村小學已接入鄉土村小項目。

楊恒所在的春雨社工組織找到小杜后,送他到木工學校就讀。如今,小杜已在縣城買房,靠木工手藝,每月有八九千的收入,近縣平均工資的1.5倍。“讀書不行,不代表這個孩子就沒有希望了。”

田字格用陪伴學生的方式,一同陪伴著本土教師進行適應。雖然教育背景不同,但留住更多孩子的希望,是支持者們共同的心愿。事實上,曾為國家級深度貧困縣的正安,正是靠著外出務工的農民工將吉他制造技術帶回家鄉,才逐漸在當地建起吉他產業園,生產起全國1/5的吉他。2023年,被帶回大山的吉他產業年產值約占正安GDP的20%,圍繞吉他,正安衍生出一系列產業文旅。種種發展,離不開人對家鄉的回望。

鄉土人本教育行至第七年,曾在興隆田小學習過的學生,也逐漸展現出后勁。興隆田小2021級畢業生從3年級開始接觸鄉土人本教育,今年中考結束后,8人中有6人升上高中,其中3人考上縣城最好的中學。沒有考上高中的學生,也展現出去職校繼續讀書的愿望。

但80%的升學率,沒有讓肖詩堅放松。從興隆田小畢業后,學生們仍在面臨不斷迫近的教育篩選,“只有6年的陪伴遠遠不夠”。她清楚,興隆田小只是一個開始,要呵護學生的自主學習能力和情感,需要在他們后續的教育生涯中,持續提供托底支持。

今年,正安縣教育局在思源實驗學校協調出一個實驗班,興隆田小今年的畢業生將整體在其中學習,一位愿意探索的老師成為了該班班主任。這一實驗班,是鄉土人本教育向后走的嘗試。

更多村小亦參與至鄉土教育的提升計劃中。如今,遵義正安縣、務川縣、畢節七星關區的72所鄉村小學已接入鄉土村小項目。鄉村學校這一錢理群所言的“中國教育最薄弱又是最關鍵性的環節”,反而因其小與靈活,存在著更多應試教育沒有完全占領的空間。無論下一步如何,更多老師愿意在當下,為一個孩子的善良、勇敢、誠實等品質鼓掌,讓他們在家鄉得到應有的肯定。

“教育有一種使命,它除了傳承知識,還應該有引領社會進步的使命。如果你知道美好的生活是什么樣子,知道理想是什么樣子,你應該盡早把美好的種子種在孩子的心靈中。”肖詩堅說,“他從小知道美好是什么,他將來才有機會為這個美好而奮斗、而努力、而追求,這是教育的使命。”

(文中楊恒為化名)