中國古代文化時空觀念的形成及特征

摘 要:時空是一種物理學概念,而時空觀念則是歷史文化的建構。古代中國文化的時空觀念,是在中國傳統文化形成和發展過程中逐漸形成和不斷演變的。《周易》的“廣大配天地,變通配四時”“一闔一謂之變,往來不窮謂之通”的時空觀念和《荀子》“至高謂之天,至下謂之地,宇中六指謂之極”“列星隨旋,日月遞炤”“四時代御,陰陽大化,風雨博施,萬物各得其和以生,各得其養以成”的時空觀念,奠定了時空融合的循環型時空觀的基礎;楊雄構建的“宇宙模式,呈現出一個循環往復、變化不止的周期性運動的世界,并把陰陽學說納入其中,把時間范疇“四時”的周期性更替和演變,與作為“空間”范疇的“四方”緊密相連,在把“時間”空間化的同時,也把“空間”時間化,使寓時于空的循環時空觀念進一步系統化;張衡和王蕃突破傳統的“天圓地方”學說,提出“渾天說”則加強了對這一時空觀念的認知;此后,張理所建構的宇宙構成和運行模式與周敦頤在《太極圖說》《通書二卷》、黎清德所編在《朱子語類》,以及來集之在《易圖親見》、清人胡煦在《周易函書》、胡渭在《易圖明辨》、催述在《易卦圖說》等著作中所論,基本是在古代“氣化論”的基礎上將陰、陽運動和五行“相生相克”原理,通過精致的理論建構糅合一起,對漢代以來宇宙結構和運行模式的豐富、補充和理論上的細化。這一時空觀念的形成對中國傳統藝術具有深遠影響。

關鍵詞:時間;空間;蓋天說;渾天說;循環式時空觀念

“時空觀念”是一種歷史文化建構。在人類文化世界中,“時空”總是充滿著文化意義的時空。一個民族文化的歷史形成過程,也是這一民族時空觀念確立的過程,反之亦然。在討論中國古代時空觀念的形成時,我們不能、也無法脫離時空觀念形成過程中所處的歷史文化環境。這一“文化環境”既包括作為文化載體的地域環境,也包括不同社會發展階段的歷史環境和人文情境。正是這些因素,構成各民族不同時空觀念孕生的主要“溫床”和成長、發展的歷史文化土壤。

那么,生成古代中國時空觀念的地域環境和歷史文化土壤是什么呢?著名文化史學者馮天瑜先生認為:

養育中華古代文化(或曰傳統文化)的是一種區別于開放性的海洋環境的半封閉的大陸——海岸性地理環境;一種不同于工商業經濟的家庭手工業與小農業相結合的自然經濟并輔之以周邊的游牧經濟;是一種與古代希臘、羅馬城邦共和制、元首共和制、軍事獨裁制,中世紀歐洲和日本的領主封建制以及印度種姓制均相出入的家國同構的宗法—專制社會。[1]

依文獻所言,孕生中華文化的主要因素,就地理環境而言,并非具有“開放型”的海洋環境,而是一種“半封閉型”的大陸和海岸性地理環境;就經濟結構而言,并非是工商業經濟,而是自給自足的自然經濟和游牧經濟;就社會結構而言,并非古希臘、羅馬的城邦共和制和元首共和制,亦非歐洲中世紀的領主封建制和印度種姓制,而是以血緣宗親為基礎的家國同構的宗法專制社會。

在這種地理環境和社會歷史情境中孕生的文化,它的時空觀念是怎樣的呢?我們再作進一步分析。首先,孕生中國文化的“地理環境”是一種大陸和海岸性的地理環境,這種環境最大特點就是它的“半封閉性”。其實,就中華文化最初形成時期的地理位置來講,多處于內陸腹地的長江、黃河流域的中下游地區,所謂中華文化的“元典文化”,可以說是較為典型的“全封閉性”的“內陸型”文化。就是這種全封閉性的內陸型文化,成為中華民族的文化“基因”,在上下數千年綿延不絕的發展和演變過程中,形成了龐大、復雜的漢文化系統和漢文化圈。這種全封閉的內陸型文化與開放性的海洋型文化最大的區別,在于它是以農耕和游牧為主的“農耕文明”,而非以商業和貿易為主的“商業文明”。早期農耕文明的形成,與周期性的“天時”變化有著緊密關系。這里所謂的“天時”,不僅包括日月星辰的“四季”變化,也包括與農耕生產極為密切的“物候”變化和氣候變化。就是在這種“周期性”的“天時”變化中,形成中華文化中最早的時空觀念:在時間上,認為時間是循環的;在空間上,認為天是“圓”的,地是“方”的,即所謂的“天圓地方”;在天地之間,則是集宇宙之精華、具有主體意識的“人”。如此,所謂的天、地、人“三才”便構成一個互動的有機體,一個與萬物生命相聯、充滿變化和循環不已的客觀存在。然而,這些初始時空觀念并非形成于理性探索中,而是建立在感性認知上,來源于農耕社會的日常活動和生產實踐經驗,緣起于對自然現象的直接觀察和總體感悟——春季來了,春陽煦暖,冰雪消融,細雨淅瀝,潤物無聲,萬物復蘇,百草萌生,大自然中沉睡的生命開始蘇醒;夏季來了,氣溫上升,雨水充沛,草長鶯飛,萬木爭榮,一派生機勃勃的景象;而秋季來臨,則金風送爽,寒意萌生,北雁南飛,萬木凋零,水瘦山寒,百物凄鳴,充滿著蕭索和清冷;冬季來臨,萬物舍閉,勁草朔風,百蟲蟄伏,地凍冰封,充滿著孤寂與肅殺;而后又是春天的來臨、萬物的復蘇,“時間”和“生命”又開始新一輪的循環。正是在對這些自然變化的觀察和體悟上,在對宇宙萬物的“仰觀”“俯察”中,形成了“天圓地方”的空間觀念和流動不息、循環不止的時間觀念。所以,《易經·系辭》曰:“廣大配天地,變通配四時。”[2]163廣漠無際的是天,闊大無垠的是地,循環不已、變化無窮的是“四時”。而“四時”的變化又與自然萬物的生榮枯死緊密相連,故又曰:“生生之謂易。”[2]132可見,在這里,天無際、地無邊,天地之間便是生生不息、變化不已的自然萬物。所以,單純就其外在語言信息來看,這體現出的仍是“天圓地方”的空間觀念;而在時間觀念上,這體現出的則是循環不止的時間觀念,故曰:“一闔一闢謂之變,往來不窮謂之通。”[2]169“往來不窮”就是循環不已、周流不息。窮則變,變則通,通則久,只有“往來不窮”、周流不已,萬事萬物的發展才能生生不已,留存久遠。被宋人李元綱列為“獨行圣賢”的荀子[3],其時空觀念仍屬于周代以來所提出的“天圓如張蓋,地方如棋局”的“天圓地方”說。他認為:“至高謂之天,至下謂之地,宇中六指謂之極。”[4]91這里的“六指”是指上、下、四方,盡“六指”之遠則為“六極”。也就說,最高的是“天”,最下面的是“地”,上下四方之際稱為“六極”。這就形成一個諾大的三維空間。但這個三維空間是一個“有限”的空間,其所“限”就在于其“六極”所至之處。但是,這又是無限中的“有限”,因為“六極”所至之處到底有多遠,誰也不知道——“恢恢廣廣,熟知其極”[4]265?可見,《荀子》的“空間”觀念,實際是一種有限和無限相統一的觀念,一種辯證的空間觀念。這在當時是難能可貴的。不僅如此,《荀子》還認為,在宇宙的空間構成中,方方的“地”是靜止不動的,而圓圓似穹廬般的“天”則帶著日月星辰旋轉不已,亦即“列星隨旋,日月遞炤”[4]206。從而使天空出現斗轉星移、日月交替的現象,使世間的“時間”有了計時的“節點”。正是在此基礎上,才出現“四時代御,陰陽大化,風雨博施,萬物各得其和以生,各得其養以成”[4]206。也就是說,由于斗轉星移、日落日升、月缺月圓,形成了四時變換,陰陽化合,雨露廣布,萬物才順勢而生,因時而成。然而,這些四時變換、萬物更生,均是自然而然為之,“不見其事,而見其功”,所以,“夫謂之神”[4]206。《荀子》這種“天有其時,地有其財”[4]206的觀點,實際上就是孔子所言的“天何言哉,天何言哉?四時行焉,百物生焉”觀念的直接承繼,體現出的仍然是循環式的時空觀念。然而,在荀子的時空觀念中,有一個無法自圓其說的邏輯矛盾,亦即:既然認為“天”是圓的,“地”是方的;“天”是最高的,“地”是最低的;“天”是帶著日月星辰旋轉的,“地”是靜止的。倘若如此,那么這些天體——如太陽——是如何形成東升西落的?即便能形成“東升西落”現象,那么,在它“落”到西方之后,又是如何“回”到東方的?在“天圓地方”的“蓋天說”中,這些問題是無法回答的。所以,西漢楊雄在《難蓋天八事》一文中提出質疑:

其一云:日之東行,循黃道,晝[夜]中規,牽牛距北極北百一十度,東井距北極南七十度,并八十度,周三徑一,二十八宿周天當五百四十度,何也?

其二曰:春秋分之日正出在卯,入在酉,而晝漏五十刻,即天蓋轉,夜常倍晝。今夜亦五十刻,何也?

其三曰:日入而星見,日出而不見,即斗下見日六月,不見日六月。北斗亦當見六月,不見六月。今夜常見,何也?

其四曰:以《蓋圖》視天河,起斗而東入狼弧間,曲如輪。僅視天河,直如繩,何也?

其五曰:周天二十八宿,以《蓋圖》視天,星見者當少,不見者當多。今見與不見等,何出入無冬夏,而兩宿十四星常見,不以日長短故見有多少,何也?

其六曰:天至高也,地至卑也。日託天而旋,可謂至高矣,縱人目可奪,水與影不可奪也。今從高山之上,設水平以望日,則日出水平下,景上行,何也?若天體常高,地體常卑,日無出下之理,于是蓋天無以對也。[5]239-240

不難看出,楊雄針對秉持“天圓地方”時空觀念的“蓋天說”所提出的八個“問題”,是在自己詳盡觀察和切身體驗中直接得出的。這些問題是“蓋天說”不能自圓其說和“無以對”的。如“第六個”問題,既然“天至高也,地至卑也”“日託天而旋”,那么,站在高處而望,太陽怎么會從水平線以下出來?又如“第二個”問題:“春秋分之日正出在卯,入在酉,而晝漏五十刻,即天蓋轉,夜常倍晝。今夜亦五十刻,何也?”按古人計時,“卯”應是早晨五點至七點這一時間段,正卯即早晨六時;“酉”是指傍晚五點至七點這一時間段。所提“問題”,亦即春分和秋分日時,日出在早晨六時,日落在晚上六時,為什么這一天晝夜相等——晝漏和夜漏各五十刻,而在其他時日卻不相等呢?這些問題看似簡單,——即便是日月星辰“東升西落”最普遍、最平常的問題,也是天圓地方的“蓋天說”難以解答的。其實,要透徹地回答這些問題,只有兩個“學說”,這就是自亞里士多德至托勒密近兩千年的“地心說”和哥白尼提出的“日心說”。也就說,只有假設“地”是一個懸空的球狀體且太陽或其他天體圍繞“大地”自東向西持續不斷地運行,或者假設日月星體不動而球狀的“大地”在不斷地旋轉,如此方可能出現太陽及其它天體“東升西落”現象。這也許是拋卻其他相關聯的諸多天文現象后,對日月星辰“東升西落”現象的最直觀、最簡單的解釋。然而,倘若用這兩個答案來解釋日月星辰“東升西落”現象,那么,“天”就不可能是最“高”的,“地”也不可能是最“低”的。所以,為解決這一矛盾,漢代的張衡提出了新的時空結構學說——“渾天說”。他在《渾天儀》中認為:

渾天如雞子。天體圓如彈丸,地如雞子中黃,孤居于內,天大而地小。天表里有水,天之包地,猶殼之裹黃。天地各乘氣而立,載水而浮。周天三百六十五度四分度之一。又中分之,則一百八十二度八分之五覆地上,一百八十二度八分之五繞地下。[6]

張衡對“渾天儀”所作的“解說詞”,突破傳統的“天圓地方”學說,體現出古代中國科學家對時空理解的新高度。他認為地球是懸浮在“空中”的圓球,被“天”包裹著,猶如雞蛋殼包裹著雞蛋黃一般。周天三百六十五度四分之一,其中一半覆蓋在地上,另一半則圍繞于地下。日月星辰等眾多天體,隨著天的運轉而運轉。這種對宇宙時空的認識,已與托勒密“地心說”十分接近。這種“地心學說”在三國王蕃那里得到更進一步發展。王蕃在《渾天像說》中曰:

天地之體,狀如鳥卵,天包地外,猶殼之裹黃也;周旋無端,其形渾渾然,故曰渾天也。周天三百六十五度,五百八十九度之百四十五。東西南北,輾轉周規,半覆地上,半隱地下,其二端謂之南極、北極。天之中也,北極在正北,出地三十六度;南極在正南,入地亦三十六度。兩極相去一百八十二度半強。眾星皆移,而北極不徙,猶車輪之有輻軸也。繞北極徑二十二度,常見不隱,謂之上規;繞南極七十二度,常隱不見,謂之下規是也。上規去南極,下規去北極,皆一百四十四度半強。以二規于渾天儀為中規;赤道帶,天之纮,去兩極各九十一度少強。黃道,日之所行也,半在赤道外,半在赤道內。與赤道東交于角五少弱,西交于奎十四少強。其出于赤道極遠者,出赤道二十四度斗二十一度是也;其入赤道內極遠者,入赤道二十四度井二十五度是也。[7]

與張衡一樣,王蕃認為,天與地的關系猶如鳥卵,天團團地包裹著地,仿佛蛋殼包裹蛋黃一樣,周旋不已;他還計算出了周天的度數,指出“天”在東西南北等四周,按照東西南北的先后秩序,依據一定規律不停地運行,即所謂“東西南北,輾轉周規”,并且一半覆蓋在“地”上,另一半則隱于“地”下。他還指出了南天極和北天極以及二者與地面的“夾角”度數:北天極在正北方,與地面的夾角為36度,南天極在正南方,在“地”的另一面,與地面的夾角也是36度。也就說,倘若將北天極與南天極用一條直線聯結起來,那么,這條直線應是以與地面36度的角穿過地面,而這條直線在“地”的另一面出地面時,與地面的夾角仍應是36度。王藩認為,這條線實際上就是“天”及其所攜帶日月星辰等天體圍繞其旋轉不已的“軸”,即所謂“眾星皆移,而北極不徙,猶車輪之有輻軸也”。王蕃文中透露的兩個信息值得我們注意:其一,從“天地之體,狀如鳥卵,天包地外,猶殼之裹黃也”論說中,說明王蕃已意識到人們所居住的大“地”應是一個形如“蛋黃”一樣的圓球體;其二,包裹著球形大“地”的“天”,帶動著日月星辰等天體,圍繞著一個貫穿南、北天極的看不見的“軸”,依“規”運轉。至此,王蕃的時空學說已能夠解釋清楚一般的自然現象——如日月星辰東升西落的原因。然而,這些卻不能解釋與人類生活、生產最為密切的春夏秋冬——“四季”產生的原因,特別是中國古代特有的指導農業生產的“二十四節氣”劃分的依據。要解釋這些問題,不僅要解決日月星辰等天體圍繞地球運轉的問題,還要解決太陽直射點變換的問題(或者是太陽距離地球“遠近”的問題)。為此,王蕃認為,在南北兩極(二規)之間為“中規”,而“中規”就是地球所在的位置。經過“中規”與南、北天極連線的“垂面”與天球有一個交際線,這個交際線就是“天赤道”。天赤道與地球赤道在同一個平面上。太陽運行的軌道,稱之為“黃道”;依據黃道而形成的平面,稱為“黃道面”。黃道與天赤道的夾角是不斷變換的,當其入赤道時(進入北半球),黃道與天赤道的夾角最大是“二十四度井二十五度”;當其出赤道時(進入南半球),黃道與天赤道的夾角最大是“二十四度斗二十一度”。由于天赤道與地球赤道是在同一個平面上,黃道與天赤道的夾角實際也是與地球赤道的夾角一樣。黃道與天赤道在南北半球的最大夾角,其實就是地球上的南北回歸線的位置。當在北半球黃道與赤道的夾角最大為“二十四度井二十五度”時,北半球應是“夏至”;當黃道與赤道的夾角在北半球逐漸為零度時,黃道與赤道在一個平面上,太陽直射在赤道上,這是北半球應是“秋分”時節;當黃道與赤道夾角在南半球最大為“二十四度斗二十一度”時,北半球應該是“冬至”;當黃道與赤道夾角在南半球逐漸縮小為零度時,太陽的直射點又回到赤道,北半球應該是“春分”時節。如此,在王蕃的時空結構中,便形成了“四季”劃分的依據。爾后在這“四季”中又劃分出許多小的“節點”,便形成了“二十四節氣”。不難看出,王蕃的“渾天說”宇宙時空觀,是一種“顛倒”的“真理”。因為事實上,不是太陽圍繞著“地球”運轉,而是地球圍繞著太陽運轉,不僅有地球圍繞太陽運行的“公轉”,還有地球自東向西圍繞著“地軸”旋轉的“自轉”。正是兩種運行的結合以及赤道面和軌道面所形成的夾角,導致了太陽直射點在南北回歸線的來回移動,以及其它天體(如月球)的影響,才形成這顆藍色的星球上四季變換以及其他復雜多變的氣候狀況。然而,王蕃在錯誤的宇宙時空觀念上,卻得出接近“真理”的答案,因為這一“答案”雖然是錯誤的,卻能幾近完美地解釋春夏秋冬“四時”和“二十四節氣”產生的原因,從而使其在上下近兩千年中能夠幾乎一成不變地影響著華夏民族的日常生活和農業生產,成為古代中國傳統“夏歷”修正的主要依據之一。

雖然,囿于當時人們總體認識水平以及觀測工具,以張衡、王蕃等人為代表的古代學者,所提出和宣揚的“時空結構學說”,盡管與真理尚隔著一層、甚至是建立在對天文地理的錯誤認知上,但是,他們畢竟試圖在用一種(在當時看來)更接近科學的方法和視角思考和探索自然界和宇宙中的人類未知領域。然而,在中國古代強大“直觀感悟式”思維模式的影響下,與理性思考和邏輯推演相比,人們更習慣于直觀感悟,更喜歡經驗的累積和運用;相對于西方的純粹理性或科學理性,古代的中國人更偏愛于“實踐理性”,更習慣于審美思維,更喜歡將任何現象和理論都加以政治倫理化。因為只有這樣,所秉持的觀點和所提出的問題,才能為當時主導主流意識且在倫理政治結構中起決定作用的統治階層所認可,才能為文人士大夫所承認。所以,在古代中國,真正意義上的科學研究和科學技術被視為“奇技淫巧”“旁門左道”,不但不登大雅之堂,甚至被視作蠱惑民眾的“妖術”。在如此思想土壤和人文環境中,楊雄以《論語》和《易經》為參照,撰寫了《法言》和《太玄》。《法言》較為系統地闡釋了楊雄對社會倫理和人間秩序的認識和理解;《太玄》則以晦澀難懂的語言、奇特的結構,將宇宙觀念、時空觀念與人生哲學、社會倫理融會貫通,探討了涵蓋天地人“三才”的整個世界的根本規律,闡釋了現實主體順應這一根本規律立身處世、避禍趨福的基本原則。這也是融科學探索與社會倫理于一體的中國傳統學問的主要特點。所以,作為探索宇宙和時空結構的著作《太玄》,以“群經之首”的《周易》為“范本”,充分吸收天文歷法等自然科學知識,在中國傳統文化體現出的直觀感悟思維模式下,以整個中國思想文化所體現出的無可驗證的直覺為特色,以意義含混多義的語言為載體的龐大灰色背景中,建構起一個系統、完整且具有一定可操作性的“世界結構模式”。正因為《太玄》以儒、道和《易經》為主,融匯貫通為一種新的思想,故其學說廣為諸家學派不同程度地承繼,如桓譚、王充、葛洪、韓愈、陳摶、邵雍、司馬光等學者對《太玄》均有深入的研究。特別是魏晉時期的“玄學”,更是對《太玄》推崇有加。楊雄的《太玄》所顯示的“世界結構圖示”,是在《易經》宇宙時空模式基礎上發揮而成。在這個“世界結構圖示”中,力圖用一些“象”以及《易經》體現出的“道”——亦即變化規律,來揭示世界變化的規則和原則。楊雄《太玄》中的“玄”,類似于《易經》中的“易”。只不過“易”是“兩分法”,即所謂“易有太極,是生兩儀;兩儀生四象;四象生八卦”。而“玄”則是“三分法”,即如《玄圖》所言:“一玄都覆三方,方同九州,枝載庶部,分正群家,事事其中。”[8]212又曰:“玄有二道,一以三起,一以三生。以三起者,方州部家也。以三生者,參分陽氣以為三重,極為九營,是為同本離末,天地之精也。旁通上下,萬物并也。九營周流,始終貞也。始于十一月,終于十月。羅重九行,行四十日。”[8]212-213也就是說,一玄分為“三方”,即所謂“一玄都覆三方”。而謂“三方”,即天玄、地玄、人玄,故又曰“夫玄者,天道也,地道也,人道也。兼三道而名之”。[8]212一方又分為“三州”,分別為“一州”“二州”“三州”,三方共有“九州”,即所謂“方同九州”;每“州”又分為三“部”,即“一部”“二部”“三部”,九州共二十七部,即所謂“枝載庶部”;“部”下是“家”,每“部”又分為“一家”“二家”“三家”,共八十一家,亦即所謂的“分正群家”。如此的過程即謂“玄道有二,一以三起,一以三生”。《太玄》中由方、部、州、家所構成的“組合”,稱之為“首”,類似于《易經》中的“卦”。如此變化組合,便得到八十一“首”。每首都有“首辭”,相當于《易經》的卦辭。每首都有九贊,類似于《易經》的“爻辭”。如此組合下來,可得七百九十二“贊”。如此,楊雄認為,通過這種“一玄”“三方”“九州”“二十七部”“八十一家”,以及由通過它們的變化組合構成的“八十一首”,再加上七百二十九贊,就構成了一個世界模式。它是整個世界運動發展的規律和規則。在這一世界模式中,萬物的“根本”是“玄”。由“玄”逐次分離出來的萬事萬物,雖各有不同,卻相互聯系。這就是所謂的“參分陰陽,以為三重,極為九營”“旁通上下,萬物并也”。在論及這一世界模式的運動時,楊雄認為:

[陽]始于十一月,終于十月,羅重九行,行四十日。誠有內者存乎“中”,宣而出者存乎“羨”,云行雨施存乎“從”,變節易度存乎“更”,珍光淳全存乎“睟”,虛中弘外存乎“廓”,削退消部存乎“滅”,降隊幽藏存乎“沈”,考終性命存乎“成”。是故一至九者,陰陽消息之計邪!反而陳之,子則陽生于十一月,陰終十月可見也。午則陰生于五月,陽終四月可見也。生陽莫如子,生陰莫如午。西北則子美盡矣,東南則午美極矣。故思心乎一,反復乎二,成意乎三,條暢乎四,著名乎五,極大乎六,敗損乎七,剝落乎八,殄絕乎九。生神莫先乎一,中和莫盛乎五,倨勮莫困乎九。[8]213

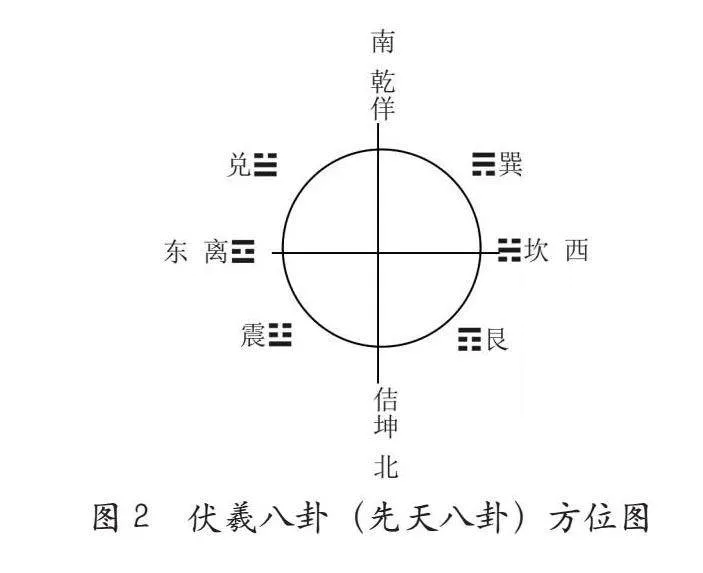

在一年的時空循環中,陽生于子,為“中首”,月份為十一月,節氣為冬至,方位處于正北方。陽氣雖生于子,卻形成于丑(十二月,北偏東),按順時針運行,歷經寅(一月,東偏北)、卯(二月,正東)、辰(三月,東偏南),至巳時(四月,南偏東)陽達到極盛階段。但是,盛極必衰,陽達到極盛階段,也是其衰落階段。因而,這一階段又被稱為“終”。陽繼續運行,歷經午、未、申、酉、戌,至亥完全消失,而新的陽氣又開始“孕生”。而“陰”生于午,為“應首”,月份為五月,節氣為夏至,在方位上正好與“陽”相反,位于正南方。陰氣雖生于午,卻形成于未(六月,南偏西),按順時針運行,歷經申(七月,西偏南)、酉(八月,正西)、戌(九月,西偏北),至亥時(十月,北偏西)陰達到極盛階段。同陽一樣,盛極必衰,這一階段也是陰開始衰落的起點,故這一點又成為“終”。而“終”并非完全消失,而僅是開始衰落的“節點”,所以,陰氣繼續運行,歷經子、丑、寅、卯、辰,直至巳時,才完全消失,而此時,新的陰氣又開始萌動。在陰氣開始衰微時(亥),陽氣開始萌動。所以西北是陰氣最盛的地方,東南是陽氣最盛的地方。故“陰酋西北,陽尚東南”[8]211-212。

可見,楊雄所構建的“世界模式”,呈現出一個循環往復、變化不止的周期性運動的世界。在這個“世界”中,隨著陰、陽有規律地消、長、生、息,形成了春、夏、秋、冬“四時”的周期性更替和演變。并且這一作為“時間”范疇的“四時”更替和演變,與作為“空間”范疇的“四方”(東西南北)緊密相連,在把“時間”空間化的同時,也把“空間”時間化了。而推動這一時空融合的主要“因素”,就是構成世界的兩大物質——“陰”和“陽”周期性消長生息的變化和周流不居的運行。這種時空一體、循環不息的時空觀念,在宋元時期張理學說中體現得也十分明顯。張理認為:

坎離震兌居四方之正,乾坤艮巽居四隅之偏。稽之《河圖》,一六居北為水,而坎當之。坎者,水也。二七居南為火,而離當之。離者,火也。三八居東為木,而震當之。震為雷,動于春也。四九居西為金,而兌當之。兌為澤,獲于秋也。乾為寒、為冰,位于西北,附兌而為金。巽為陽、為風,位于東南,附震而為木。五十居中為土。而坤也,艮山分隸之。坤,陰也,故稽類而退居西南。艮,陽也,亦稽類而奠居東北。……是故協之天時,驗之地利,稽之人事,而四氣運行秩序可知矣。[9]2683

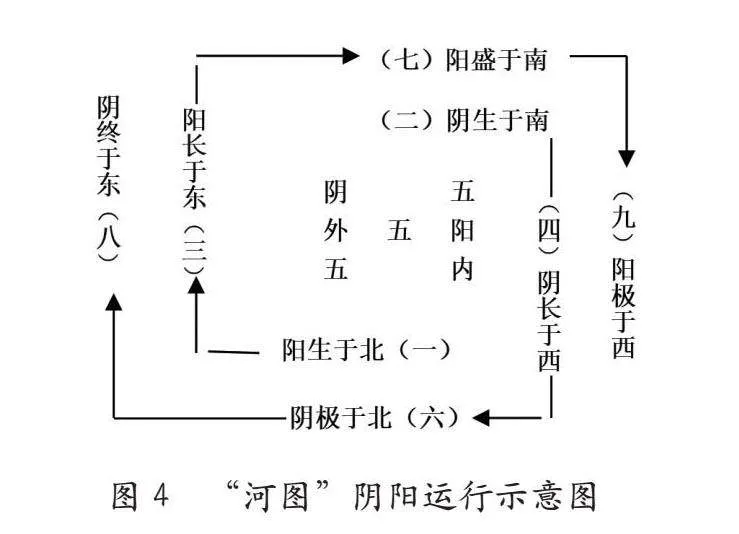

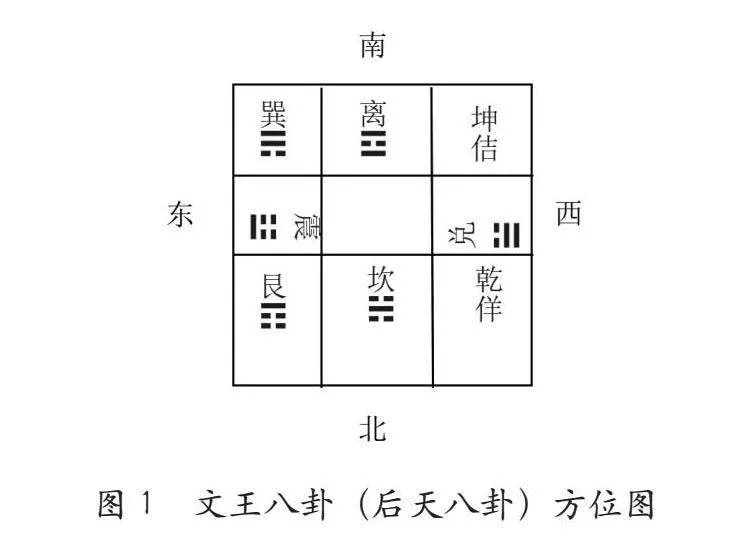

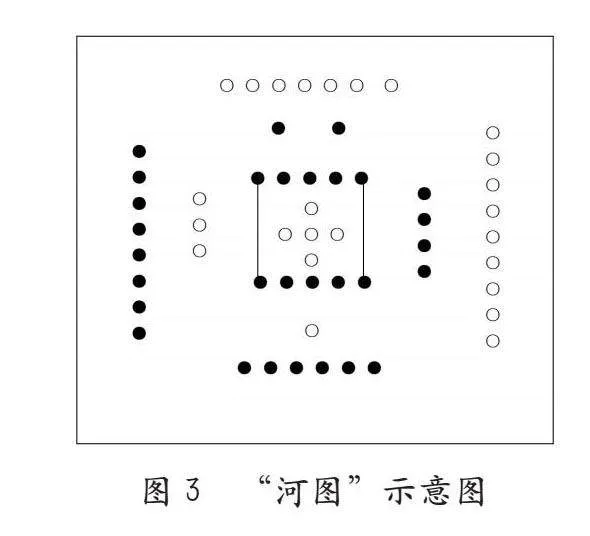

張理所言,與楊雄一樣,依據的是“后天八卦”的演變規律(如圖1)和“河圖”(如圖2)的分布特征。所謂“先天八卦”傳為伏羲氏所作,“古者伏羲氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地;觀鳥獸之文與地之宜,近去諸身,遠取諸物,于是始作八卦”[9]2682。先天八卦方位圖是:乾南、坤北、離東、坎西。這是先天八卦與后天八卦最大的不同。所謂“河圖”,最早是由宋代國師陳摶老祖——希夷先生所傳,據說是在遠古時候孟津縣境內的黃河中,有龍馬出現,背負“河圖”,獻于伏羲氏。伏羲依其而作“八卦”。“河圖”由兩個最基本符號組成,即白點(○)和黑點(●)。白點二十五個,黑點三十個,點數總共五十五個。白點(○)是奇數,表示“陽”;黑點(●)是偶數,表示“陰”。在一系列“數列”中,一、三、五、七、九是天數,二、四、六、八、十是地數,天數累加是二十五,地數累加是三十,兩數之和是五十五。其中天數是奇、是陽;地數是偶、是陰。上、下、左、右、中,五組數目分別與火、水、木、金、土五行對應。按上北下南、左東右西原則,按順時針方向,以一、三、五、七、九的順序或二、四、六、八、十的順序依次旋轉,前者為陽的運行,后者為陰的運行,二者皆為五行相生之運行(如圖3)。如此,河圖便定下五行先天之位:東木西金,南火北水,中間土。陰陽的運行推動五行左旋不已,萬物生生不息。所以,從河圖中,便可獲得五行相生之理,天地生成之道。正因如此,張理認為,依據河圖,居于“四方”之正——東、西、南、北之位的,分別是震、兌、離、坎,這與伏羲八卦方位圖剛好相反(如圖2)。在伏羲八卦方位圖中,居東、西、南、北“四方”之正的分別是離、坎、乾、坤。在張理看來,倘若通過研究《河圖》(如圖3)來看后天八卦,在北方“陽”剛剛萌動,而“陰”卻處于大盛階段,陽一陰六,故謂“一六”。陰主陽,故為坎、為水。至東方,陽三而陰八,故簡謂“三八”。此時“陽”處在茁壯生長階段,而“陰”卻盛極而衰,走向消亡。這一階段在楊雄的宇宙運行模式中,稱之為“終”(陰氣的終結)。在這一階段,春雷驚蟄,百草萌生,萬物復蘇,故東方主木,為震、為雷。至南方,陰二而陽七,故簡謂之“二七”。此時陽氣處于大盛階段,而陰氣卻剛剛開始新一輪的萌生,陽主陰隨,故南方主火,為離、為火。這一階段,草長鶯飛,萬木爭榮,一片生機盎然、勃勃向上的景象。至西方,陰四而陽九,故簡謂之“四九”。此時陰處于穩步生長階段,而陽則盛極而衰,走向消亡。在楊雄的宇宙運行模式中,這一階段同樣被稱之為“終”(陽氣的終結、舊一輪萬物生命循環的終結,同時又預示著新一輪生命循環的開始)。故西主金,為兌、為澤。在這一階段,萬物皆有“結果”,并走向生命的盡頭。故這一階段屬于“斂藏”階段,因為“果”是最終的“結果”,同時又是生命的種子,孕育著下一輪萬物生命的循環契機。在伏羲八卦中應居“四正”之位的乾、坤、艮、巽,在文王八卦中卻屈居“四隅”之偏。結合著“河圖”來考察,張理認為:“乾”為寒、為冰,位于西北之隅,附屬于“兌”而為金;“巽”偏寓東南之角,附屬于“震”而為木;“坤”為陰,退居西南之偏;“艮”為陽,奠居東北之位。如此,張理的世界運行和生成模式已經成型。故其認為,倘若“協之天時,驗之地利,稽之人事,而四氣運行秩序可知矣”。也就是說,如果把天時、地理和人事與之聯系起來考察,那么四氣的運行、陰陽的變換、季節的更替、萬物的消長生息,便會盡在掌握之中。

張理所建構的世界構成和運行模式,與前文所論宋代周敦頤在《太極圖說》《通書二卷》,宋代黎清德所編、集中體現朱熹觀點的《朱子語類》,以及漢代董仲舒在《春秋繁露》中所構建的宇宙構成和運行模式大同小異。也與上文所論楊雄建構的世界模式的原理基本相同。它們多是在古代“氣化論”的基礎上,將陰、陽運動和五行“相生相克”原理,通過精致的理論建構糅合一起的結果。而在張理之后的明人來集之的《易圖親見》、清人胡煦的《周易函書》(五十二卷本)、胡渭的《易圖明辨》(十卷本)、焦循的《易圖略》(八卷本),乃至于催述的《易卦圖說》、張惠言的《易圖條辨》等著作中,均與上述宇宙結構模式和世界運行方式理論一脈相承,某種程度上,可以說是對漢代以來宇宙結構和運行模式的豐富、補充和理論上的細化。因而,他們的時空觀念也是一脈相承的,均體現出“寓時于空”“以時帥空”的循環時空觀念。

依據上文論述,我們可以對這一“循環時空”觀念總結出以下主要特征:其一,在中國古代傳統人文觀念中,作為時間范疇的“四季”與作為空間范疇的“四方”,不僅對應、統一、緊密相連,而是融合于一起的。其二,“時間”并非以“流”的體態呈現的“線性”時間,而是周而復始、無限循環的。其三,“空間”并非一個固定的“場域”,而是隨著時間的運動,流動不居、循環不已。其四,在時空的融合中,更強調突出“時間”的存在,輕視或忽略“空間”的作用;某種程度上,“時間存在”主導著“空間存在”。其五,在時空的運動中,陰陽消長生息、五行相克相生,于是,世上萬物生生不息、變化無窮。當然,在古代中國文化所體現出的宇宙構成模式或運動模式中,所表現出的時空觀念特征遠不止以上幾點。正是古代中國傳統文化中的宇宙構成模式和宇宙運行模式所表現出的時空觀念,決定了孕生于其中的中國傳統文化藝術的時空觀念。

參考文獻:

[1]馮天瑜,何曉明.中華文化史》[M].上海:上海人民出版社,1990:18.

[2]阮元.十三經注疏(一)[M].北京:中華書局,2009.

[3]李元綱.圣門事業圖[M].北京:中國書店,2011:266.

[4]王先謙.荀子集解》[M].北京:中華書局,1954.

[5]楊雄.難蓋天八事[M]//楊雄集校注.張震澤,校注.上海:上海古籍出版社,1993:239-240.

[6]張衡.渾天儀[C]//嚴可均.全上古三代秦漢三國六朝文(一).北京:中華書局,1957:777.

[7]王蕃.渾天象說》[C]//嚴可均.全上古三代秦漢三國六朝文(二).北京:中華書局,1957:1439.

[8]楊雄.司馬光,集注.太玄集注[M].北京:中華書局,1998.

[9]張理.易象圖說(通志堂經解本)[M].成都:四川大學出版社,1998.

作者簡介:陳友峰,博士,中國戲曲學院教授,主要研究方向為文藝美學、藝術人類學。