以表現(xiàn)性評價提升教師課程意識的實踐策略

以評價驅(qū)動的課程體系能使學(xué)生明確學(xué)習(xí)目標(biāo),深刻理解學(xué)習(xí)意義。樹立課程意識至關(guān)重要,要求教師對課程保持敏感和自覺,關(guān)注改革、更新理念、發(fā)掘資源并自我建構(gòu)課程理論。表現(xiàn)性評價為此提供了一系列策略,即在真實或模擬情境中全面評估學(xué)生,及時反饋,幫助教師理解學(xué)生需求并調(diào)整教學(xué)。其過程性、個性化和多元互動特點,能深化教師對課程意識的領(lǐng)悟與構(gòu)建,激勵教師收集多模態(tài)教學(xué)素材,豐富內(nèi)容,積累并構(gòu)建課程資源,促進(jìn)課程意識的形成和提升。

表現(xiàn)性評價引導(dǎo)教師緊密圍繞課程目標(biāo)設(shè)計教學(xué)任務(wù)和評價方式,確保二者與課程目標(biāo)緊密契合。實施過程中,教師需結(jié)合學(xué)生特點和課程目標(biāo),設(shè)計真實或模擬真實環(huán)境中的問題解決任務(wù),以實現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)。

一、以課標(biāo)為綱,設(shè)定學(xué)期目標(biāo)

教師應(yīng)深入研讀《義務(wù)教育英語課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》及小學(xué)英語PEP教材內(nèi)容,并細(xì)致分析學(xué)情。在此基礎(chǔ)上,以學(xué)期為單位,將原有教學(xué)進(jìn)度計劃升級為完整的學(xué)期目標(biāo)。它既為貫徹課程標(biāo)準(zhǔn)的基石,亦為編制一學(xué)期乃至一學(xué)年英語學(xué)科教學(xué)規(guī)劃的指導(dǎo)綱領(lǐng)。這促使教師擺脫局限于單課時或單一知識點的教學(xué)思路,提升視角,全面審視和理解教材內(nèi)容,洞悉其整體架構(gòu)和內(nèi)在聯(lián)系。

二、以目標(biāo)為導(dǎo),逆向設(shè)計單元表現(xiàn)性評價

基于學(xué)生對單元主題的理解,以學(xué)期目標(biāo)為引領(lǐng),逆向構(gòu)建單元表現(xiàn)性評價,注重任務(wù)與目標(biāo)的內(nèi)在聯(lián)系,確保評價全面。設(shè)計表現(xiàn)性評價需把握清晰描述表現(xiàn)性任務(wù)和制定判斷結(jié)果與表現(xiàn)評價標(biāo)準(zhǔn)兩個要點,均依據(jù)教師期望的學(xué)生學(xué)習(xí)結(jié)果來設(shè)計和開發(fā)。教師應(yīng)用“評價”支持學(xué)習(xí),采用“逆向設(shè)計”規(guī)劃教與學(xué),逆推學(xué)生達(dá)成目標(biāo)的情境、方式和步驟,有助于核心素養(yǎng)形成。

三、以成果為尺,構(gòu)建單元框架

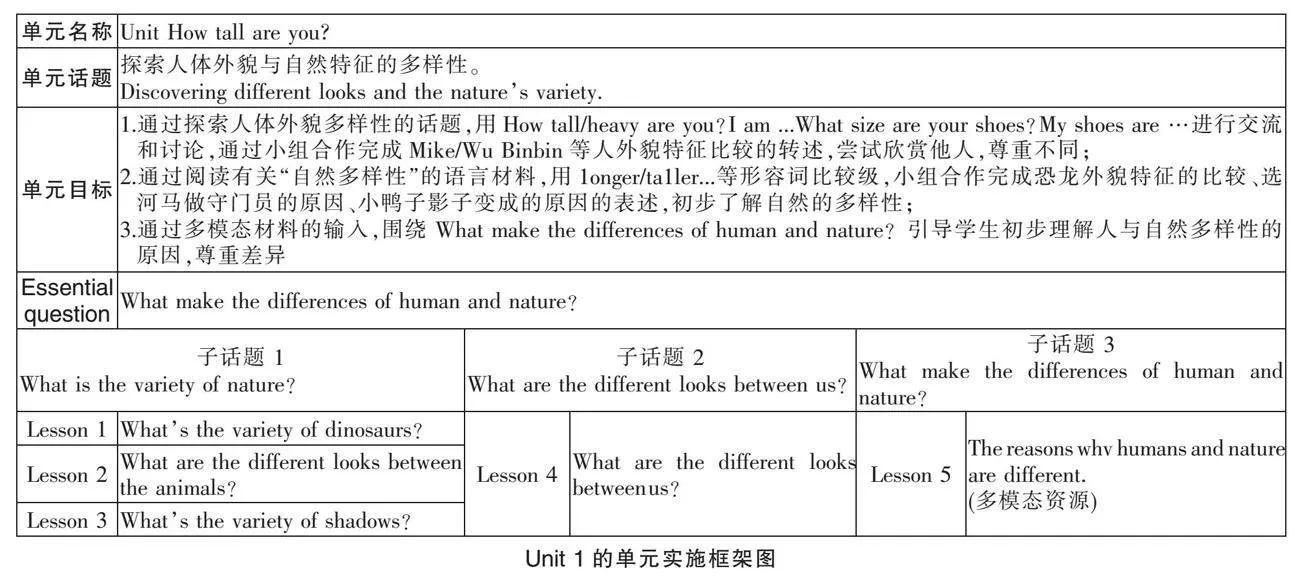

新課標(biāo)要求教師“加強(qiáng)單元教學(xué)的整體性”,引導(dǎo)學(xué)生“建構(gòu)起對單元主題的完整認(rèn)知,促進(jìn)正確態(tài)度和價值觀的形成”。結(jié)合小學(xué)英語六年級下冊PEP各單元設(shè)計的表現(xiàn)性任務(wù),以Unit 1為例,繪制單元實施框架圖,見上圖。

為確保單元學(xué)習(xí)成果緊密圍繞核心話題展開連續(xù)性學(xué)習(xí)與探索,教師需重新梳理和整合教材內(nèi)容,使各子主題相互銜接。同時,為每個課時設(shè)計“課堂評價”,以保障學(xué)習(xí)效果,確保學(xué)生學(xué)習(xí)的有效性。以Lesson 1為例,針對A部分對話內(nèi)容不足以深入探討“恐龍多樣性”且難以促進(jìn)學(xué)生理解和應(yīng)用重點詞匯的問題,教師搜尋恐龍科普文章,利用AI技術(shù)改寫為適合六年級學(xué)生的語言,并設(shè)計信息提取表格,幫助學(xué)生結(jié)構(gòu)化收集關(guān)鍵信息。最后,通過小語篇形式,從不同的身高、體重和食物3個方面,鼓勵學(xué)生運用核心語言結(jié)構(gòu)表達(dá)恐龍多樣性,以提升語言綜合運用能力。這一系列逆向設(shè)計旨在增強(qiáng)學(xué)生學(xué)習(xí)體驗,提升學(xué)習(xí)效率,實現(xiàn)單元學(xué)習(xí)整體目標(biāo)。

興趣是激發(fā)學(xué)生深入學(xué)習(xí)的關(guān)鍵因素。教師利用視頻資源引入“恐龍多樣性”主題,迅速將學(xué)生帶入恐龍世界,激發(fā)好奇心和探索欲。本課時融合語言與自然科學(xué),讓學(xué)生在探討中實踐新語言,實現(xiàn)學(xué)以致用的目標(biāo)。此策略促進(jìn)了跨學(xué)科整合,豐富了學(xué)習(xí)體驗,并激勵教師挖掘更多教學(xué)資源探索更好的教學(xué)方法,提升語言教學(xué)實效性。

四、以框架為本,實施單元表現(xiàn)性評價

在單元學(xué)習(xí)起始階段,教師應(yīng)先展示表現(xiàn)性評價標(biāo)準(zhǔn),使學(xué)生明確學(xué)習(xí)任務(wù)與目標(biāo)。本單元任務(wù)為:學(xué)生4人一組,組成探險小隊,探究人和自然的多樣之謎,完成“多彩世界探索報告”。明確任務(wù)后,教師需介紹并與學(xué)生商討整體評價體系,從學(xué)習(xí)興趣、習(xí)慣和學(xué)業(yè)成果三個維度考量,旨在使學(xué)生理解理想的學(xué)習(xí)狀態(tài)。該體系不僅評估學(xué)習(xí)情況,還給出了學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo),特別是學(xué)業(yè)成果等級描述,詳細(xì)闡釋了如何更有效地與同伴合作完成任務(wù)。

進(jìn)入任務(wù)“分拆”環(huán)節(jié),教師需從最終報告內(nèi)容出發(fā),引導(dǎo)學(xué)生思考所需知識點,利用思維導(dǎo)圖羅列報告組成部分,并借助圖表等工具明確分工與協(xié)作,如各部分負(fù)責(zé)人、文字編寫、插圖及校對人員。最后,呈現(xiàn)引言、主體、結(jié)尾的行文架構(gòu),使學(xué)生掌握報告基本撰寫格式,為成果展示奠定基礎(chǔ)。

執(zhí)行表達(dá)任務(wù)時,教師發(fā)現(xiàn)學(xué)生在“He/She/It has...”與“He/She/It is ...”句式運用上混淆。為解決此問題,教師及時補(bǔ)充學(xué)習(xí)材料,以鞏固和加強(qiáng)學(xué)生對該語法點的理解和應(yīng)用,提升語言表達(dá)能力。這樣既強(qiáng)調(diào)了表現(xiàn)性評價任務(wù)在即時反饋學(xué)生學(xué)習(xí)情況的關(guān)鍵作用,又促使教師根據(jù)學(xué)生學(xué)習(xí)需求靈活調(diào)整教學(xué)方法。

五、以評價為鏡,反思優(yōu)化教學(xué)實踐

斯坦福評價、學(xué)習(xí)與公平中心認(rèn)為,表現(xiàn)性評價系統(tǒng)應(yīng)具有教育意義,評分規(guī)則應(yīng)幫助學(xué)生反思、提升能力并獲得有效反饋,學(xué)會對學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)。因此,教師應(yīng)在學(xué)生完成單元表現(xiàn)性評價后,利用結(jié)果進(jìn)行反思,分析學(xué)生在知識、技能和問題解決等方面的不足,并反思教學(xué)設(shè)計與教學(xué)過程的疏漏。基于此,教師應(yīng)調(diào)整策略,優(yōu)化任務(wù),以實現(xiàn)課程目標(biāo)。評價體系關(guān)注學(xué)生學(xué)業(yè)成果、興趣和習(xí)慣,有助于教師全面理解學(xué)生學(xué)習(xí)狀況,并優(yōu)化教學(xué)策略和課程設(shè)計。

表現(xiàn)性評價能有效提升教師課程意識,要求教師在真實情境中評估學(xué)生,深化對教學(xué)目標(biāo)、內(nèi)容、方法和評價的理解。它不僅提高教師專業(yè)性,還強(qiáng)化學(xué)生中心教學(xué)理念,改善教學(xué)效果,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。然而,實施過程也帶來挑戰(zhàn),如平衡任務(wù)難度和復(fù)雜度,科學(xué)設(shè)定評價標(biāo)準(zhǔn),需教師在實踐中不斷摸索。

責(zé)任編輯 羅 峰