追隨幼兒身體的信號 讓觀察持續推進

《幼兒園教育指導綱要》和《3-6歲兒童學習與發展指南》都表明,教師要通過觀察感知、了解幼兒,“發現”他們的的興趣點并解析其中“蘊含的教育價值”,從而覺察并滿足他們的需要。《幼兒園教師專業標準》(以下簡稱《專業標準》)明確指出教師應熟練掌握觀察的方法,從而客觀全面地“了解和評價幼兒”。“觀察了解幼兒”也作為教師的職責要點被提出。可見,觀察已經逐漸成為了教師了解兒童最基本的形式,教師的觀察能力是教師發現幼兒、理解幼兒、引導和支持幼兒的基礎。

一、我園教師觀察能力的現狀

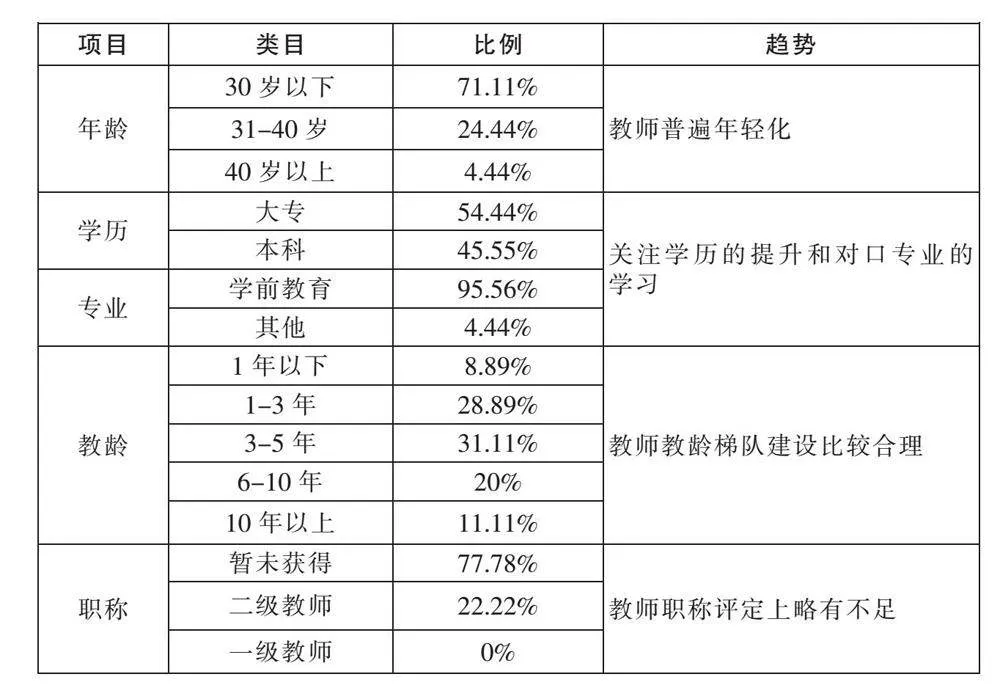

(一)我園教師在人口學變量方面的情況

(二)我園教師觀察記錄能力的現狀

為了了解我園教師觀察記錄能力水平,我園運用問卷調查法、文本分析法和訪談法開展對教師觀察記錄能力的先導性研究,分析結果發現:

1.教師在觀察記錄專業知識方面有一定的基礎

在本課題開展前,我園開展自主游戲需要教師不斷觀察、傾聽幼兒。因此,全體教師參加過觀察記錄類的培訓,對觀察記錄的專業知識有一定的了解。例如,了解多種觀察方法;能借助多種設備和工具協助觀察;會采用多樣化的表現形式記錄觀察結果等。

2.教師在觀察記錄實踐中存在諸多問題

(1)對“觀察什么”把握不足。教師對于不同年齡幼兒身心發展特點和規律有一定的認識,但對于各領域幼兒的發展目標和典型行為很難進行綜合、靈活的把握,很難從日常游戲過程中“發現兒童的發現”,因此,往往會出現“不知道觀察什么”的問題。

(2)對觀察內容的記錄不規范。教師在撰寫觀察記錄的過程中把握觀察重點的意識不足,對于幼兒游戲行為發生過程中的關鍵細節缺少客觀、真實、完整的描寫,觀察記錄撰寫的條理性欠佳。例如,教師對于幼兒搭建“戰車”的行為,只是記錄“他們一起搭建了起來,互相合作”;將“孩子大聲喊叫”或者“沉默不語”定義為“生氣、憤怒”或者“內向”,而對于游戲前的背景環境,以及游戲過程中幼兒的表情和動作等關鍵細節缺少描述。

(3)缺乏對幼兒“全息化”的傾聽。教師在“一對一傾聽”幼兒繪畫表征的過程中,對“立體化”的幼兒關注不夠,對幼兒全息化的傾聽能力不足。很多時候,教師要么單純聽孩子的表述,不做提問和互動,要么通過回應,聽自己想聽的內容,對孩子的情緒、情感以及微動作、微表情等體現幼兒“全息”狀態的細節把握不足。

(4)對解讀幼兒行為缺乏深度。教師對于觀察記錄結果的解讀缺少深度,多是結合觀察時的情境和平時對幼兒的了解,從自身經驗出發對幼兒行為進行分析和主觀判斷,忽視“思維共享”環節與幼兒的對話過程的理解和支持作用。

二、教師觀察能力提升的行動路徑

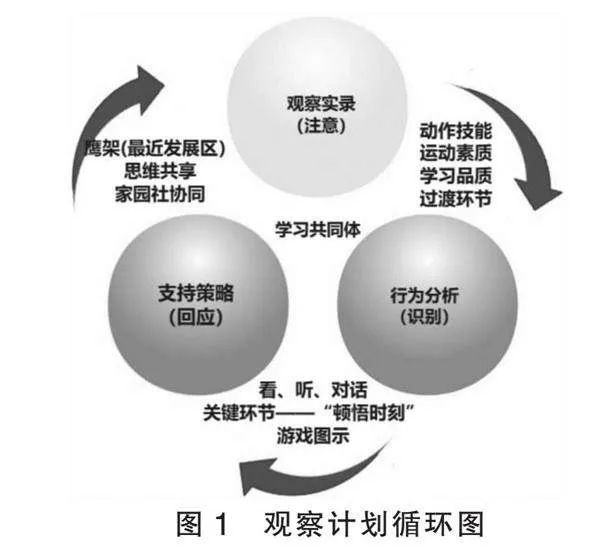

我園開展自主游戲,關注幼兒身體與材料的積極互動,結合幼兒身體發育的個體差異,倡導教師觀察應追隨幼兒身體的信號,在幼兒不斷探索與材料的多種互動過程中,基于“動覺模型”持續開展教師觀察。

通過對教師觀察記錄的層層推進,我園打破思維里的“墻”,讓教師觀察以更多的形式展現出來,實踐出諸如:觀察記錄(游戲故事)、一對一傾聽案例/游戲表征案例、圖片故事、游戲案例等諸多觀察記錄版本。我們發現“改變就是進步的動力”,這一行為不僅調動了教師撰寫觀察記錄的積極性,也讓教師結合自己的能力水平以及幼兒行為表現的價值,選擇不同的方式進行觀察記錄。

就此,我們總結出以下提升教師觀察能力的行動路徑:

(一)對游戲過程的實錄,將游戲畫面真實、客觀、完整地展現在觀察者的眼前

1.總結戶外探索游戲觀察要點,解決“觀察什么”的問題。

“觀察什么”一直都是幼兒教師苦惱的事情,我園基于安吉理念開展戶外自主游戲,因此,教師組建學習共同體,通過園內教研、園外專家指導與培訓,群策群力總結出戶外探索游戲的觀察要點。觀察要點主要包括:幼兒動作技能、運動素養、學習品質、過渡環節等,引導教師通過有計劃的觀察,以真實、客觀、完整的描述方式進行記錄。這是觀察以注意幼兒行為的起點。

2.運用“看”“聽”“對話”等多感官的游戲觀察方式,“全息化”記錄幼兒的游戲。

幼兒園開展安吉游戲,幼兒對自己的游戲行為及過程進行繪畫表征,教師針對幼兒的表征結果,開展對幼兒游戲的一對一傾聽活動,記錄幼兒的游戲過程。在此過程中,我們逐漸意識到,教師對幼兒的觀察不僅需要“睜大眼睛”,還需要“豎起耳朵”。觀察的方式不僅包括“看”,“聽”和“對話”是一種更為深刻的觀察方式。

(二)對觀察結果的分析,“立體化”地解讀幼兒游戲

1.介入游戲圖式的識別,讓解讀有依據。

圖式作為一種“可重復的行為模式”,就像“一個個碎片化的想法或者概念”,指引著幼兒進行不斷地假設和驗證,這一過程也是幼兒學習和發展的過程。因此,我們借助“游戲圖式”概念,基于對幼兒多種圖式行為的識別,即“是什么”,開展包括“為什么”“下一步做什么”的圖式解讀與拓展,并思考與其他圖式的可能關聯,科學、精確地分析幼兒的行為表現,完成對幼兒圖式行為的觀察和再詮釋。

2.基于共同游戲的覺知,讓解讀共視角。

游戲精神是幼兒教師重要的品質,通過實踐研究我們發現,教師秉承著游戲精神和幼兒一起游戲,在沉浸式游戲過程中,教師更容易站在幼兒的角度了解幼兒,以兒童的視角解讀幼兒的行為表現,對兒童觀察結果的解讀更加接近幼兒的真實想法,這些是教師依靠思考得不來的結果。而這一過程,也能夠讓教師更容易地看見幼兒的“頓悟時刻”,把握幼兒在游戲探究過程中的關鍵環節。

3.運用多重感官的分析,讓解讀“立體化”。

“看”到的存在多種可能,“聽”到的受限幼兒的語言表達,因此,對于幼兒的行為解讀需要結合“看”“聽”雙重感官,互相補充,互相印證。同時,與幼兒基于尊重、理解、平等的“對話”,也是解讀幼兒行為的重要途徑。這一過程不僅讓教師傾聽孩子們的游戲心聲,清晰了解幼兒的游戲意圖,將幼兒“立體化”地呈現在教師眼前,而且讓教師在與幼兒的對話和思維碰撞中更準確地把握幼兒的心理,為幼兒的深度學習提供有針對性的支持。

(三)“鷹架”幼兒思維,支持學習在多維度的生態系統中主動生長

1.“鷹架”幼兒的思維

安吉游戲中,幼兒通過繪畫表征展現真實的自己,教師通過觀察、解讀,分析判斷幼兒的最近發展區,以“鷹架”幼兒的思維,支持幼兒的進一步學習。

2.“思維”碰撞中開啟元認知

幼兒評價主體是多元的,幼兒對自身行為的評價對幼兒自我認識至關重要。幼兒戶外自主游戲結束后,教師通過對幼兒游戲過程中行為表現的觀察與解讀,與幼兒開展集體討論,幼兒與幼兒之間,教師與幼兒之間參與式的平等討論,讓思維在共享中碰撞,幼兒反思、復盤自己的游戲,開啟元認知,即幼兒對自身行為表現的再認知與評價。這種元認知是支持幼兒自動自發探究以提升自身學習與發展的不竭動力。

3.家園社協同的生態環境

幼兒處在一個多維度的復雜的生態系統之中,生態環境對于幼兒潛移默化的影響是幼兒學習與發展“看不見的手”。家庭、幼兒園、社區是幼兒學習和生活最主要的環境,因此,園家社協調一致、互相配合的環境氛圍是幼兒學習和發展的真實助力。

綜上所述,幼兒教師通過追隨幼兒的自主游戲,在與幼兒的交流、互動過程中,不斷提高對幼兒的觀察能力,教師不斷理解和接納幼兒的同時,也實現了自身的專業化發展。

【注:本文系2022年廣州市教育研究院專項課題“園本教研基地”(課題編號2022ybjy)的研究成果之一】

責任編輯 龍建剛