全髖關節置換及人工股骨頭置換用于老年股骨頸骨折的療效及安全性比較

【摘要】目的 比較老年股骨頸骨折患者接受全髖關節置換術與人工股骨頭置換術治療的效果,并分析其安全性。方法 選取2020年6月至2023年6月徐州市銅山區人民醫院收治的70例老年股骨頸骨折患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各35例。給予對照組患者人工股骨頭置換術治療,給予觀察組患者全髖關節置換術治療。比較兩組患者圍術期指標、炎癥指標[腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、C反應蛋白(CRP)和白細胞介素-8(IL-8)]水平、Harris髖關節功能評分與并發癥發生情況。結果 觀察組患者手術、術后住院、下床時間均更長,術中出血量更多(均P<0.05);兩組患者術后引流量比較,差異無統計學意義(P>0.05)。術后1個月,兩組患者各項炎癥因子水平均降低,且觀察組均更低(均P<0.05)。兩組患者Harris髖關節功能評分具有時間、組間、交互效應差異;術后6、12個月,兩組患者Harris髖關節功能評分呈升高趨勢,且觀察組均更高(均P<0.05)。與對照組比較,觀察組患者并發癥總發生率更低(P<0.05)。結論 在老年股骨頸骨折的治療中,人工股骨頭置換術有利于改善患者圍術期指標,全髖關節置換術能減輕炎癥反應,提高遠期髖關節功能,降低患者并發癥發生風險。

【關鍵詞】全髖關節置換術;人工股骨頭置換術;老年;股骨頸骨折;髖關節功能

【中圖分類號】R683.42 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-2665.2024.22.0074.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2024.22.025

股骨頸骨折是發生在股骨頸部位的一種骨折類型,由于老年人的骨骼較脆弱,骨質疏松和跌倒等因素都可能導致股骨頸骨折的發生[1]。股骨頸骨折患者會出現劇烈疼痛,無法行走或站立,骨折部位還可能出現腫脹和淤血,造成關節變形[2]。目前,關節置換術是治療該病的有效術式,能有效恢復關節穩定性,在髖關節疾病治療中具有較好的應用前景,包括全髖關節置換術與人工股骨頭置換術[3]。全髖關節置換術的優勢在于能全面解決髖關節問題、有效恢復髖關節功能,但手術過程復雜,術后恢復時間較長;人工股骨頭置換術手術過程簡單,但未徹底解決髖臼的病變問題[4-5]。基于此,本研究進一步分析上述兩種術式的療效及安全性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年6月至2023年6月徐州市銅山區人民醫院收治的70例老年股骨頸骨折患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各35例。對照組患者年齡62~80歲,平均年齡(71.63±7.52)歲;男性、女性為20例、15例;骨折類型[6]:Ⅲ型:13例,Ⅳ型:22例;患側:左側17例,右側18例。觀察組患者年齡62~82歲,平均年齡(72.01±7.34)歲;男性、女性為21例、14例;骨折類型:Ⅲ型12例,Ⅳ型23例;患側:左側16例,右側19例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),組間具有可比性。本研究經徐州市銅山區人民醫院醫學倫理委員會批準,患者及其家屬均對本研究知情并簽署知情同意書。納入標準:⑴符合股骨頸骨折的診斷標準[6],并經X線檢查確診;⑵年齡>60歲。排除標準:⑴合并心、腎等臟器功能障礙者;⑵合并病理性股骨頸骨折或其他部位骨折者;⑶先天性髖關節畸形者;⑷合并嚴重認知功能障礙者。

1.2 手術方法 術前常規消毒、鋪巾。所有患者取健側臥位,給予硬膜外麻醉,墊高臀部。對照組患者接受人工股骨頭置換術:切開髖關節后外側入路部位,并切斷髖關節外旋肌群,顯露關節囊并按T字形方式切開,顯露股骨頸骨折處,隨后將其切斷在距離小粗隆上緣2 cm處,取出骨折的股骨頭,并清除軟組織。使用開口器擴張股骨近端并擴大骨髓腔,根據取出的股骨頭挑選大小合適的生物型股骨假體柄及人工股骨頭裝入,隨后使用適量骨水泥(泰科瑞股份公司,國械注進20173136600,型號:1500/S)填充骨髓腔進行固定,待骨水泥固化后修復關節囊,將切口進行縫合。觀察組患者接受全髖關節置換術:切開髖關節后外側入路部位,切斷髖關節前部1/3臀中肌、臀小肌肌群腱性附著部位,顯露關節囊并按T字形方式切開,顯露并取出股骨頭,切除髖關節囊,隨后于小粗隆上緣2 cm位置切斷股骨頸,將骨折的股骨頭取出,磨削髖臼軟骨面至合適大小,將大小合適的髖臼假體置入,前傾角選擇在15°~20°之間,插入大小合適的髖關節假體柄于骨髓腔中,復位髖關節。在移動式C形臂X線機[北京通用電氣華倫醫療設備有限公司,京食藥監械(準)字2014第2300902號,型號:Brivo OEC 785]透視下顯示位置良好后,縫合切口。術后兩組患者均接受抗感染、抗凝處理,于48 h后拔除引流管,并指導患者進行肢體康復訓練。術后通過電話隨訪或者門診隨訪的形式對患者進行為期1年的隨訪觀察。

1.3 觀察指標 ⑴比較兩組患者圍術期指標。包括手術時間、術中出血量(稱重法)、術后引流量(采用引流袋或引流管測量)、術后住院時間(出院標準:患者術后恢復至正常進食,手術切口無感染即可出院)與下床時間(依據患者自身恢復情況,下肢體力恢復后即可下床)。⑵比較兩組患者炎癥因子水平。采集兩組患者的靜脈血3 mL,采用離心機以3 000 r/min的轉速離心5 min(離心半徑為15 cm),取血清,測定血清腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、C反應蛋白(CRP)和白細胞介素-8(IL-8)水平,于術前和術后1個月檢測,采用酶聯免疫吸附法。⑶比較兩組患者Harris髖關節功能評分。Harris髖關節功能評分[7]總分最高為100分,評分越高表示髖關節功能越好,于術前、術后6個月、12個月評估。⑷比較兩組患者并發癥發生情況。并發癥總發生率=[(切口感染、髖部疼痛、假體松動和下肢靜脈血栓)例數之和/總例數]×100%。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計學軟件進行數據處理。計量資料以(x)表示,行t檢驗,不同時間點結果比較行重復測量方差分析,其兩兩比較行LSD-t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,行χ2檢驗或秩和檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

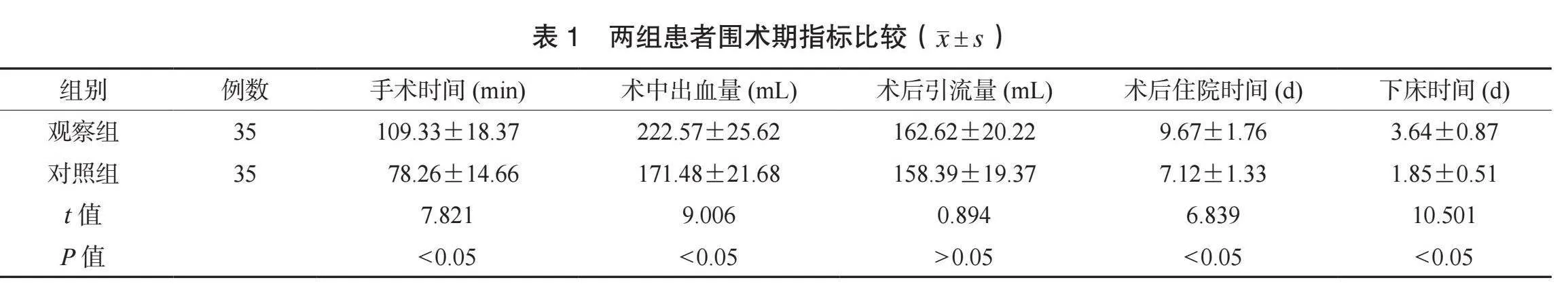

2.1 兩組患者圍術期指標比較 觀察組患者手術、術后住院、下床時間均更長,術中出血量更多,差異均有統計學意義(均P<0.05);兩組患者術后引流量比較,差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

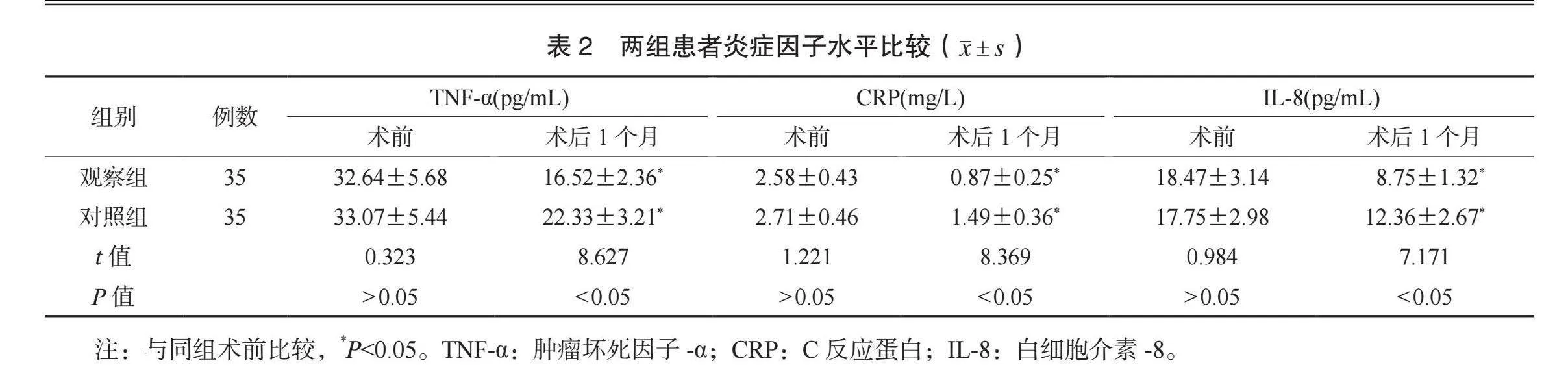

2.2 兩組患者炎癥因子水平比較 術前,兩組患者TNF-α、CRP、IL-8水平比較,差異均無統計學意義(均P>0.05);兩組患者術后1個月各項炎癥因子水平均降低,且觀察組均更低,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

2.3 兩組患者Harris髖關節功能評分比較 兩組患者Harris髖關節功能評分具有時間、組間、交互效應差異;術后6、12個月,兩組患者Harris髖關節功能評分呈升高趨勢,且觀察組均更高,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

2.4 兩組患者并發癥發生情況比較 觀察組患者并發癥總發生率更低,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

3 討論

隨著年齡的增長,股骨頸骨折患者骨質逐漸變得脆弱,髖部肌肉功能逐漸退化,導致反應遲鈍,容易受外力影響而發生骨折,出現髖部劇烈疼痛、活動受限及腫脹等癥狀,影響下肢運動功能,增加致殘風險[8]。全髖關節置換術與人工股骨頭置換術作為兩種主流術式,各自具備獨特的優勢。前者具有較小的手術切口和相對較低的手術風險,臨床應用較多;而后者則能減少術后翻修需求及提供更持久和穩定的遠期療效[9]。基于此,本研究旨在比較兩種術式在治療老年股骨頸骨折中的療效差異及安全性,以期為臨床實踐針對不同患者情況選擇最合適的手術方案提供科學依據。

本研究結果顯示,觀察組患者手術、術后住院、下床時間均更長,術中出血量更多。這提示與全髖關節置換術比較,人工股骨頭置換術有利于改善患者圍術期指標。分析原因為,人工股骨頭置換術在手術過程中,無需對整個髖關節進行復雜的解剖與重建,而是直接對受損的股骨頭進行替換,減少手術操作步驟,縮短手術時間;同時,由于手術過程無需對髖關節進行大面積剝離,創傷較小,減少術中出血量,促進恢復[10]。全髖關節置換術需要替換整個髖關節,包括股骨頭、髖臼及關節囊等結構,手術步驟相對復雜,需要更精細的操作,因此手術時間通常較長。全髖關節置換術后患者需要一段時間來適應新的人工關節,并進行必要的康復鍛煉。這段時間內,臨床會對患者進行密切觀察,以確保手術效果和預防并發癥的發生,因此術后住院時間和下床時間相對較長。全髖關節置換術需切開皮膚、肌肉和關節囊等組織,以暴露髖關節并進行置換。這種創傷性操作會破壞血管網絡,導致術中出血較多。手術創傷程度是影響術后炎癥反應的重要因素。如果人工股骨頭置換術在手術過程中造成較大的創傷,如軟組織剝離過多、骨面暴露時間過長等,都可能導致術后炎癥反應較高。相比之下,全髖關節置換術雖然手術范圍大,但通過精細的手術技術和良好的術后干預,可有效控制炎癥反應,具體表現受多種因素影響,包括手術范圍與創傷程度、植入物因素、患者自身因素及術后干預與康復等。本研究結果顯示,術后1個月,兩組患者各項炎癥因子水平均降低,且觀察組均更低,這提示全髖關節置換術有利于減輕患者炎癥反應。分析原因為,全髖關節置換術能夠全面清除病變組織,減少感染源,從而降低炎癥反應的程度;同時,通過替換受損的髖關節,恢復關節功能,改善患者的疼痛程度,也有利于緩解體內炎癥反應[11]。本研究結果顯示,術后6、12個月,兩組患者Harris髖關節功能評分呈升高趨勢,且觀察組均更高,這提示觀察組術式更有利于提高遠期髖關節功能。分析原因為,人工股骨頭置換術只替換股骨頭,未替換髖臼,術后髖關節功能可能無法完全恢復,且隨著時間推移,人工股骨頭與髖臼之間的摩擦可能會導致髖臼磨損,影響髖關節功能;而全髖關節置換術不僅替換病變的股骨頭,還替換髖臼,人工股骨頭與髖臼相匹配,減少假體之間的摩擦,有利于改善患者遠期髖關節功能[12]。本研究結果顯示,觀察組患者并發癥總發生率更低,這提示觀察組術式可減少并發癥。分析原因為,全髖關節置換術通過移除并替換受損的股骨頭和髖臼面,避免后期因關節活動產生的股骨頭磨損問題,恢復關節的正常功能,減輕疼痛,降低術后翻修的風險,術后患者能夠進行早期活動,促進血液循環,減少血栓形成風險。鑒于本研究樣本量相對較小,所得結論可能受到一定限制,難以全面反映全髖關節置換術在實際應用中的具體情況。因此,未來有必要進一步擴大樣本量,納入更多樣化的患者群體,并開展多中心、大樣本量的深入研究,以更準確地評估該手術的療效、安全性及術后恢復情況,為臨床決策提供更堅實的數據支持。同時,也將促進對手術技術的不斷優化和改進,以更好地服務于廣大患者。

綜上所述,對于老年股骨頸骨折患者,人工股骨頭置換術有利于改善患者圍術期指標;全髖關節置換術能減輕炎癥反應,提高遠期髖關節功能,降低患者并發癥的發生風險。因此,在選擇手術方式時,應綜合考慮患者的具體情況和手術需求,制訂個性化的治療方案和術后干預計劃。

參考文獻

劉蓬然,張亞鑫,孫斌磊,等.老年股骨頸骨折的危險因素[J].中南大學學報(醫學版), 2021, 46(3): 272-277.

王煥,韓春霞,艾自勝.股骨頸骨折術后股骨頭壞死率及相關危險因素的Meta分析[J].中國骨傷, 2022, 35(4): 390-399.

明建川,楊明勇.髖關節置換術治療老年股骨頸骨折現狀及進展[J].中國骨與關節雜志, 2021, 10(6): 401-404.

田勇.不同術式應用于老年股骨頸骨折患者臨床治療的價值分析[J].中國傷殘醫學, 2020, 28(22): 4-6.

強雅婷.不同骨折分型治療方案對股骨頸骨折患者預后的影響分析[J].西北國防醫學雜志, 2017, 38(4): 251-253.

中華醫學會骨科學分會創傷骨科學組,中國醫師協會骨科醫師分會創傷專家工作委員會.成人股骨頸骨折診治指南[J].中華創傷骨科雜志, 2018, 20(11): 921-928.

DETTONI F, PELLEGRINO P, RUSSA M R L, et al. Validation and cross cultural adaptation of the Italian version of the Harris Hip Score[J]. Hip Int, 2015, 25(1): 91-97.

胡婷婷,袁偉,于明,等.老年股骨頸骨折患者保守治療2年生存率影響因素分析[J].解放軍醫學院學報, 2020, 41(7): 701-704.

李國.人工髖關節置換術治療老年髖部骨折的臨床價值分析[J/CD].現代醫學與健康研究電子雜志, 2021, 5(19): 51-54.

張玉平.人工股骨頭置換術治療高齡老年人股骨頸骨折的療效研究[J].中國藥物與臨床, 2020, 20(10): 1645-1647.

張凱,鄧迎杰,洪漢剛.人工股骨頭置換術和全髖關節置換術對老年股骨頸骨折患者的療效及預后對比分析[J].國際老年醫學雜志, 2018, 39(4): 163-167.

金招國.人工全髖關節置換術和股骨頭置換術治療老年股骨頸骨折的療效[J].中國急救醫學, 2018, 38(z2): 102.