社會風(fēng)險全周期治理:興起、基本框架及發(fā)展路徑

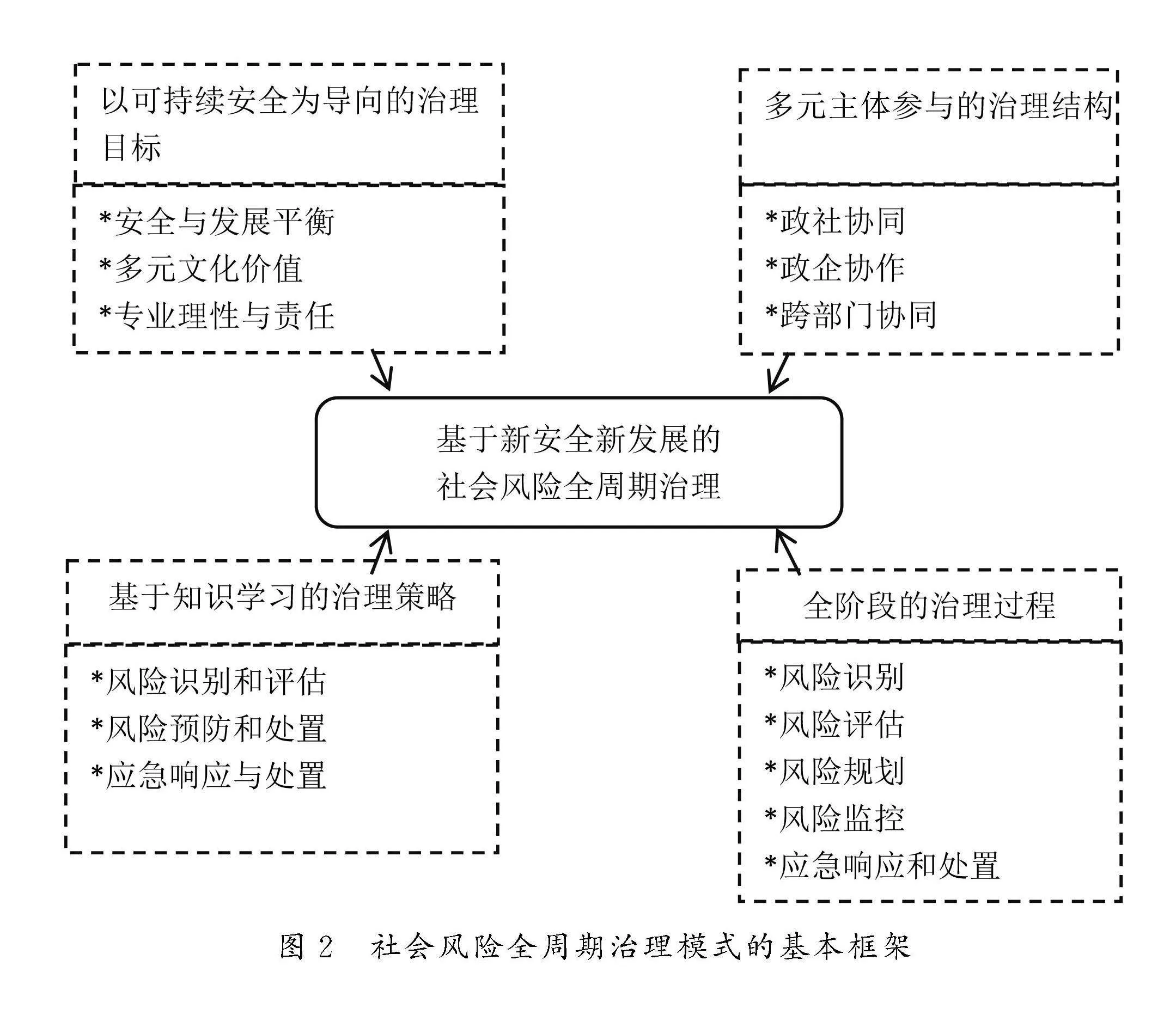

摘 要:全周期治理既是對社會風(fēng)險傳統(tǒng)治理的實踐反思,也是新時期應(yīng)對社會風(fēng)險復(fù)雜形態(tài)的積極探索。作為應(yīng)對風(fēng)險“不確定性”的一種新型治理模式,全周期治理的興起源于社會風(fēng)險治理的理論發(fā)展和實踐困境之間的張力需求,具有特定的概念內(nèi)涵。社會風(fēng)險全周期治理的治理框架,涵蓋了以可持續(xù)安全為導(dǎo)向的治理目標(biāo)、多元參與的主體結(jié)構(gòu)、基于知識學(xué)習(xí)的治理策略和全階段的治理過程。社會風(fēng)險新舊治理模式迭代的過程中存在治理目標(biāo)多重矛盾與沖突、治理結(jié)構(gòu)“碎片化”、治理策略滯后性和治理過程的“斷續(xù)性”等困境。為此,需要從目標(biāo)考核體系、合作行動共同體、治理策略和全過程管理等維度優(yōu)化路徑,構(gòu)建全流程動態(tài)治理模式,以實現(xiàn)社會風(fēng)險的有效預(yù)防和化解。

關(guān)鍵詞:社會風(fēng)險;全周期治理;治理過程;生命周期理論

中圖分類號:D630 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3176(2024)06-070-(13)

本文系2021年度科技部國家重點研發(fā)計劃項目“多元矛盾糾紛成因分析及疏導(dǎo)技術(shù)研究與應(yīng)用示范”(2021YFC3300500-01)、浙江省教育廳基金項目“浙江省韌性城市建設(shè)實證研究”(Y202147630)的階段性成果。

收稿日期:2024-06-04

作者簡介:汪偉全 男(1975— )上海交通大學(xué)國際與公共事務(wù)學(xué)院教授

陳 奇 男(1992— )華東政法大學(xué)政府管理學(xué)院博士研究生 浙江警察學(xué)院治安系講師

引言

20世紀(jì)80年代以來,烏爾里希·貝克(Ulrich Beck)和安東尼·吉登斯(Anthony Giddens)等西方學(xué)者敏銳地察覺到現(xiàn)代社會蘊藏著巨大風(fēng)險,提出“風(fēng)險社會”的相關(guān)概念與理論,風(fēng)險管理、風(fēng)險治理成為學(xué)界關(guān)注的重要話題。特別是進入二十一世紀(jì)以來,風(fēng)險形態(tài)的橫向疊加和風(fēng)險影響的縱向擴大,構(gòu)成了社會風(fēng)險的基本存在樣態(tài),凸顯了風(fēng)險社會的復(fù)雜性與不確定性。

有學(xué)者將“風(fēng)險”定義為“個人或群體在未來遇到傷害的可能性以及對這種可能性的判斷與認知”[1]。如果把這種可能性及其判斷與認知擴展到社會領(lǐng)域,可以清晰地發(fā)現(xiàn),當(dāng)代中國社會面臨著制度轉(zhuǎn)型、人口流動、城市建設(shè)、技術(shù)發(fā)展、利益分配、文明沖突等帶來的各種風(fēng)險。社會風(fēng)險主要通過矛盾糾紛的形式呈現(xiàn),諸如物業(yè)矛盾、醫(yī)療事故、金融證券、民間借貸、鄰里糾紛、勞務(wù)勞資、山林土地、征地拆遷等問題[2]。作為對這些問題的回應(yīng),多地(江蘇、安徽和江西等)展開了社會風(fēng)險“全周期治理模式”的實踐。這些地方注重治理資源的集聚性、治理理念的系統(tǒng)性,強調(diào)“治理主體”跨部門橫向聯(lián)結(jié)和“治理客體”全過程縱向閉環(huán),在網(wǎng)格化管理、“楓橋經(jīng)驗”“三治融合”等方面進行了系列實踐與探索。這在一定程度上化解了科層制體制下社會風(fēng)險治理領(lǐng)域存在的“碎片化”“部門化”“割裂式”問題。因此,亟須對社會風(fēng)險全周期治理的理論和實踐進行梳理和總結(jié),以期對構(gòu)建中國社會風(fēng)險治理自主知識體系,提高公共安全治理水平,推進中國式風(fēng)險治理體系和治理能力現(xiàn)代化進行理論探討。

一、文獻綜述與問題提出

自貝克率先提出“風(fēng)險社會”[3]的概念以來,西方學(xué)界就開始了對“社會風(fēng)險”基本樣態(tài)和形成機理的追問和求索,并形成了四種理論流派:制度主義視角,以吉登斯和貝克為代表;文化主義視角,以道格拉斯(Mary Douglas)和拉什(Scott Lash)為代表;系統(tǒng)論視角,以盧曼(Niklas Luhmann)為代表;治理性視角,以福柯(Michel Foucault)、馬爾庫塞(Herbert Marcuse)和哈貝馬斯(Jürgen Habermas)等法蘭克福學(xué)派為代表[4]。社會風(fēng)險研究的上述視角為后來研究提供了豐富的資料。然而,上述流派均屬于結(jié)構(gòu)功能主義范式,理論敘述宏大而忽視對社會風(fēng)險治理過程的微觀探索。在此基礎(chǔ)上,學(xué)界開始轉(zhuǎn)向“社會風(fēng)險治理過程”,沿著“風(fēng)險治理過程”和“風(fēng)險生命周期”兩個方向構(gòu)建社會風(fēng)險演進過程的研究圖景。

從“社會風(fēng)險治理過程”來看,理想的風(fēng)險管理模型應(yīng)是統(tǒng)籌危機前、危機時及危機后的社會風(fēng)險全過程的系統(tǒng)規(guī)劃。例如,丹尼斯(Dennis M.Sweeney)從風(fēng)險管理的“過程”出發(fā),提出了風(fēng)險管理六過程:預(yù)防和準(zhǔn)備、預(yù)先評估、應(yīng)對預(yù)案、應(yīng)對和限制損害擴大、短期或長期恢復(fù)和學(xué)習(xí)。此外,羅伯特·希斯(Robert Heath)也著眼于風(fēng)險治理的階段性特征,提出了“4R理論”,即科學(xué)的危機管理過程應(yīng)包括縮減(reduction)、預(yù)備(readiness)、反應(yīng)(response)、恢復(fù)(recovery)四個環(huán)節(jié)[5]。

從“風(fēng)險生命周期”來看,史蒂文·芬克(Steven Fink)率先聚焦風(fēng)險危機“周期性”特征,在《危機管理:對付突發(fā)事件的計劃》一書中提出了“危機生命周期理論”,并將危機爆發(fā)過程分為四個階段,開創(chuàng)了作為生命體的風(fēng)險成長視角:有線索顯示潛在的危機可能發(fā)生“前驅(qū)癥狀”階段、具有傷害性的事件發(fā)生并引發(fā)危機“急性”階段、危機的持續(xù)影響與努力清除危機過程的“慢性”階段和危機事件已經(jīng)解決的“治愈”階段。西方學(xué)界從社會風(fēng)險的宏大敘事向風(fēng)險治理的應(yīng)用轉(zhuǎn)向,客觀上揭示了社會風(fēng)險的演化發(fā)展特征。

“風(fēng)險生命周期”和“風(fēng)險治理過程”研究范式傳入國內(nèi)以后,一些學(xué)者嘗試從風(fēng)險演化鏈條視角來探究風(fēng)險特征。張海波認為羅森塔爾(Robert Rosenthal)“危機就是事件”的觀點忽略了公共危機的完整生命周期,事實上,風(fēng)險(前期形態(tài))和危機(后期表現(xiàn))之間是一個“連續(xù)統(tǒng)”[6]。童星進一步指出了災(zāi)害(突發(fā)事件)是風(fēng)險轉(zhuǎn)化為危機的“導(dǎo)火索”,并構(gòu)建了風(fēng)險—災(zāi)害(突發(fā)事件)—危機連續(xù)統(tǒng)的鏈條[7]。關(guān)于風(fēng)險具有生命周期特征的觀點在學(xué)界形成了普遍共識。

但是,作為一個跨學(xué)科知識交叉形成的復(fù)合概念,學(xué)術(shù)界對于“社會風(fēng)險全周期治理”的概念界定并不一致,主要形成了結(jié)構(gòu)主義視角下的“風(fēng)險演化論”和制度主義視角下的“治理過程論”兩種看法。前者從風(fēng)險的成長性出發(fā),強調(diào)風(fēng)險的動態(tài)演化特征。如史蒂文·芬克提出的“危機生命周期論”以及張海波和童星等學(xué)者提出的連續(xù)統(tǒng)框架。他們分別從內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部表征去解構(gòu)社會風(fēng)險,主張將“社會風(fēng)險(或社會危機)”當(dāng)作一個生命有機體,強調(diào)在其演化規(guī)律中尋找治理依據(jù);后者從風(fēng)險治理的制度安排出發(fā),強調(diào)風(fēng)險治理的復(fù)合方式和多維過程。例如研究“群體性事件”“鄰避行動”和“公共衛(wèi)生事件”等的學(xué)者[8],從過程論視角提出了風(fēng)險識別、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險評估、風(fēng)險治理、災(zāi)后恢復(fù)等風(fēng)險治理過程理論,他們共同關(guān)注的是風(fēng)險治理,主張在社會風(fēng)險的不同階段采取不同的對策。

此外,在現(xiàn)代社會風(fēng)險治理實踐中,傳統(tǒng)的治理模式面臨諸多挑戰(zhàn),特別是治理的“碎片化”“部門化”和“滯后性”現(xiàn)象尤為突出。這些問題導(dǎo)致社會風(fēng)險治理的整體效能受限,難以有效應(yīng)對復(fù)雜多變的社會風(fēng)險。(1)“碎片化”。社會風(fēng)險治理包括風(fēng)險識別、評估、預(yù)防、應(yīng)對和恢復(fù)等多個階段。然而,在實踐中,各階段往往被孤立地對待,缺乏系統(tǒng)性的銜接和協(xié)調(diào)。(2)“部門化”。一方面,治理主體的單一性。傳統(tǒng)的社會風(fēng)險治理模式以政府部門為主導(dǎo),缺乏其他社會力量的參與。市場和社會組織在風(fēng)險治理中的作用未能充分發(fā)揮,導(dǎo)致治理資源和手段的單一化。另一方面,存在部門壁壘。各部門關(guān)注自身職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險,忽視了風(fēng)險的跨部門特性和系統(tǒng)性,難以形成綜合性的治理方案。(3)“滯后性”。風(fēng)險治理理念未能與時俱進,依然停留在應(yīng)急管理的層面,忽視了風(fēng)險的前置預(yù)防和系統(tǒng)治理,往往采取“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的方式,缺乏對風(fēng)險的前瞻性和系統(tǒng)性把握。

綜上所述,社會風(fēng)險治理的理論發(fā)展和實踐困境之間的張力,亟須創(chuàng)新一種新型治理模式。在此背景下,社會風(fēng)險全周期治理應(yīng)運而生。鑒于此,本研究主要論述三個重點:

社會風(fēng)險全周期治理是如何興起的?它產(chǎn)生的實踐背景和概念內(nèi)涵又是什么?從理論上分析,“風(fēng)險生命周期”理論以風(fēng)險的成長性特征為著力點,關(guān)注社會風(fēng)險的基本樣態(tài)和演進機制;“風(fēng)險治理過程”理論則強調(diào)風(fēng)險治理的時間屬性,發(fā)展出了從治理制度出發(fā)的風(fēng)險治理階段性調(diào)適路徑。那么,社會風(fēng)險全周期治理如何從“風(fēng)險生命周期”和“風(fēng)險治理過程”兩個理論中演化而來,又具有怎樣的概念內(nèi)涵?這是本研究回應(yīng)的一個重點。

社會風(fēng)險全周期治理的體系構(gòu)建是什么?與危機管理相比,全周期的風(fēng)險治理如何實現(xiàn)?它的治理體系包括哪些內(nèi)容?這是本研究的另一個重點。

社會風(fēng)險全周期治理的實踐困境和改進路徑有哪些?黨的二十大報告提出了“推動公共安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型”目標(biāo),并強調(diào)要堅持安全第一、預(yù)防為主,建立大安全大應(yīng)急框架,完善公共安全體系。從全周期治理的角度出發(fā),剖析當(dāng)前社會風(fēng)險治理的實踐困境,思考如何將社會風(fēng)險治理的著力點放到源頭治理上,這是本研究的第三個重點。

二、社會風(fēng)險全周期治理興起:實踐脈絡(luò)和概念內(nèi)涵

社會風(fēng)險全周期治理的興起是應(yīng)對現(xiàn)代社會復(fù)雜多變風(fēng)險環(huán)境的必要措施。該治理模式產(chǎn)生的具體原因見圖1。傳統(tǒng)的部門化、應(yīng)急式和運動式治理方式已經(jīng)難以適應(yīng)當(dāng)前多源、多因、多發(fā)的社會風(fēng)險特征,全周期治理通過將風(fēng)險治理的范圍擴展到事件發(fā)生前的預(yù)防和發(fā)生后的應(yīng)急處置,實現(xiàn)了風(fēng)險治理和應(yīng)急管理的有機結(jié)合。

“全周期管理”這一概念原本用于管理學(xué),也稱為“全生命周期管理”,旨在通過將產(chǎn)品的生命周期細分為不同階段,并在每一階段實施跟蹤介入,以全過程保證產(chǎn)品質(zhì)量。這一概念已經(jīng)從產(chǎn)品管理向各領(lǐng)域管理拓展,注重從系統(tǒng)要素、結(jié)構(gòu)功能、運行機制、過程結(jié)果等層面進行全周期統(tǒng)籌和全過程整合。在風(fēng)險社會的背景下,重大風(fēng)險治理已經(jīng)成為國家和社會治理的優(yōu)先議題。社會風(fēng)險積累并爆發(fā)可能導(dǎo)致社會秩序混亂,甚至引發(fā)社會動蕩。例如,經(jīng)濟危機、社會不公等問題可能導(dǎo)致社會不滿情緒的積累,進而引發(fā)社會沖突和不穩(wěn)定。社會風(fēng)險的復(fù)雜性和危害性,亟需風(fēng)險治理全周期管理。這意味著要形成系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完備的治理體系,以增強風(fēng)險治理能力和水平。

與之相對應(yīng)的,傳統(tǒng)的風(fēng)險治理常常采取“部門化”“階段性”的特征,即不同的政府部門各自負責(zé)特定領(lǐng)域的風(fēng)險管理。部門化管理容易導(dǎo)致信息和資源割裂,各部門之間的協(xié)調(diào)不足,尤其是在跨部門風(fēng)險(如氣候變化、技術(shù)風(fēng)險)中,容易出現(xiàn)盲區(qū)和效率低下的情況。此外,傳統(tǒng)的風(fēng)險治理通常是假定風(fēng)險的發(fā)生有明確的因果關(guān)系,且按照時間順序的階段性治理。這導(dǎo)致在面對復(fù)雜、交織的系統(tǒng)性風(fēng)險,傳統(tǒng)的線性模式容易失效,無法應(yīng)對多重因素共同作用的風(fēng)險情景。因此,傳統(tǒng)的社會風(fēng)險治理模式面臨巨大挑戰(zhàn)。

圖1 社會風(fēng)險全周期治理的興起

(一)實踐脈絡(luò)

美國管理協(xié)會大會上首次提出“風(fēng)險管理”,最初是為解決20世紀(jì)30年代的世界性經(jīng)濟危機,隨后該理論逐漸豐富發(fā)展成一門科學(xué)。1964年,美國學(xué)者威廉(William F.Hanes)等《風(fēng)險管理與保險》一書的出版標(biāo)志著風(fēng)險管理理論開始走向科學(xué)化、系統(tǒng)化和理論化[9]。1994年,圖姆馬拉(VM.RTummala)等人提出并開發(fā)出一種風(fēng)險管理程序(RMP,Risk Management Process),該程序由五個核心步驟組成,包括風(fēng)險識別、風(fēng)險測量、風(fēng)險估計、風(fēng)險評估和風(fēng)險監(jiān)控[10]。RMP模型提供的是一套邏輯相對嚴(yán)密且連貫的框架,它包含了風(fēng)險管理的主要流程內(nèi)容,即識別風(fēng)險要素,預(yù)估風(fēng)險影響程度,對風(fēng)險程度進行評估和采取適當(dāng)措施來控制風(fēng)險。

在我國的實踐中,“全周期管理”概念的提出,始于習(xí)近平總書記2016年8月在全國衛(wèi)生與健康大會上的講話,他強調(diào)要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位,努力全方位全周期保障人民健康[11]。2020年3月,習(xí)近平總書記在視察湖北,總結(jié)疫情防控工作時強調(diào):“城市是生命體、有機體,要敬畏城市、善待城市,樹立‘全周期管理’意識,努力探索超大城市現(xiàn)代化治理新路子。”[12]這是官方首次將“全周期管理”作為一種治理理念或技術(shù)與城市治理體系相連接。

在此背景下,我國社會風(fēng)險治理實踐由“部門化”“應(yīng)急式”和“運動式”治理,逐漸向過程控制、體系塑造與能力提升的整體性治理轉(zhuǎn)變。各地圍繞“風(fēng)險化解”開展了社會治理的積極探索,涌現(xiàn)出網(wǎng)格化管理、新時代“楓橋經(jīng)驗”和“三治融合”等模式,特別是在社會風(fēng)險與矛盾糾紛化解等領(lǐng)域做出了積極有效的實踐。自此,黨的十八大以來,我國逐漸形成了從風(fēng)險評估到風(fēng)險治理、風(fēng)險防范再到全過程管理的社會風(fēng)險整體性治理體系。

(二)概念內(nèi)涵

社會風(fēng)險全周期治理借鑒了生命周期理論關(guān)于生物體從出生到死亡的生命歷程,將社會中影響安全穩(wěn)定的各種風(fēng)險和事件,擴展為從潛伏到爆發(fā)再到逐漸消退的整體過程。它強調(diào)將社會風(fēng)險治理的范圍輻射到事件發(fā)生之前的風(fēng)險預(yù)防和事件發(fā)生之后的應(yīng)急處置。“全周期”概念的引入擴大了社會風(fēng)險治理的外延,突破了風(fēng)險管理和應(yīng)急管理二分的邊界。因此,在界定社會風(fēng)險全周期治理的概念之前,有必要先比較“風(fēng)險管理”和“應(yīng)急管理”這兩個概念的區(qū)別。

詹承豫認為,風(fēng)險管理的對象涵蓋了總體國家安全觀涉及的所有類型安全,既包括自然災(zāi)害、事故災(zāi)害的防范和應(yīng)對,也包括食品安全、信息安全、生物安全等重點安全領(lǐng)域;應(yīng)急管理更聚焦于國家安全體系中自然災(zāi)害和事故災(zāi)難等內(nèi)容[13]。薛瀾等人認為,新時期復(fù)雜多變的公共安全形勢對我國應(yīng)急管理體系建設(shè)提出了新的更高要求,推動從應(yīng)急處置導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險治理與應(yīng)急管理并重[14]。閃淳昌等人指出,風(fēng)險管理工作的終點就是應(yīng)急管理工作的起點[15]。

綜上,風(fēng)險管理和應(yīng)急管理之間的區(qū)別主要有對象、功能和時機三個方面。風(fēng)險管理的對象覆蓋廣,強調(diào)預(yù)防功能,注重事前管理;應(yīng)急管理的對象范圍更小,強調(diào)處置功能,注重事件發(fā)生時的應(yīng)對。可以說,這二者是風(fēng)險演化過程中兩個相對獨立的作用機制。但是實踐中,由于社會風(fēng)險更多是以鏈?zhǔn)叫螒B(tài)出現(xiàn),無論是風(fēng)險管理還是應(yīng)急管理,都無法阻擋風(fēng)險的演化,亟須對兩者進行功能統(tǒng)合。對此,黨的二十大報告提出了“大安全大應(yīng)急”概念,明確提出要建立健全“風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系”,這在一定程度上使得應(yīng)急管理和風(fēng)險管理在含義上趨于一致。

社會風(fēng)險治理的全周期實踐,從治理主體的系統(tǒng)性聯(lián)結(jié)和治理過程的閉環(huán)管理兩個維度出發(fā),對于統(tǒng)合“風(fēng)險管理”和“應(yīng)急管理”的概念差異,覆蓋兩者銜接盲區(qū)具有重要作用。作為一個源于實踐的概念,需要厘清“誰來治理、治理什么、功能作用以及如何治理”幾個問題。對此,本研究從治理主體、治理對象、治理功能和治理效果等方面來理解社會風(fēng)險全周期治理的基本內(nèi)涵。

首先,治理主體的多元參與。從治理主體結(jié)構(gòu)來看,強調(diào)多元主體共同參與。該模式提出結(jié)合政府、企業(yè)、個人和第三部門等機構(gòu)的力量,運用不同主體的特有資源對社會風(fēng)險進行有效的預(yù)警、防范、分配、處置和補償,從而實現(xiàn)社會有序發(fā)展。社會風(fēng)險由于同時具有“損失性”“可能性”和“外溢性”特點,決定了社會風(fēng)險的作用對象是全體社會成員,這也意味著以消除“風(fēng)險”為目標(biāo)的治理共同體是天然存在的。對此,社會風(fēng)險全周期治理主張合理分配政府、市場、民間等不同主體的風(fēng)險管理責(zé)任,強調(diào)通過系統(tǒng)的、動態(tài)調(diào)節(jié)的制度框架和政策思路,構(gòu)建有效處置社會風(fēng)險、實現(xiàn)安全和發(fā)展平衡的策略框架。

其次,治理對象的全要素。從治理對象來看,社會風(fēng)險全周期治理關(guān)注各種自然因素、經(jīng)濟因素、科技因素、社會因素等引發(fā)的社會失序或社會動蕩的可能性,這里既有貝克與其后的安東尼·吉登斯等一些學(xué)者強調(diào)的制度性風(fēng)險,也有凡·普里特威茨(Vincent von Prittwitz)和拉什等學(xué)者所注重的風(fēng)險文化和風(fēng)險心理。社會風(fēng)險全周期治理正是以降低乃至消除社會風(fēng)險“損失的可能性”為目標(biāo),將突發(fā)事件和災(zāi)害的次生風(fēng)險與衍生風(fēng)險也納入視野,擴大了治理邊界,實現(xiàn)治理對象的全要素考量。

再次,治理功能兼具過程性和結(jié)果性。“社會風(fēng)險管理”源于1999年世界銀行針對全球化背景所引發(fā)的社會風(fēng)險挑戰(zhàn)所提出的全新概念,強調(diào)綜合運用多種風(fēng)險控制手段和風(fēng)險防范、補償機制,有效而快捷地處置社會風(fēng)險問題。社會風(fēng)險管理體系包括過程性功能和結(jié)果性功能等兩方面。社會風(fēng)險預(yù)警機制、社會利益訴求機制、社會利益分配機制、社會利益約束機制、社會風(fēng)險評估機制,屬于過程性功能;社會利益補償機制、社會風(fēng)險調(diào)控機制和社會風(fēng)險反饋機制,屬于結(jié)果性功能。過程性功能有助于迅速、準(zhǔn)確地應(yīng)對社會風(fēng)險不同階段出現(xiàn)的問題,而結(jié)果性功能關(guān)注社會風(fēng)險治理的效果,包括降低不良影響、提高抗風(fēng)險能力。

最后,治理效果的可測性。從治理效果來看,通過治理目標(biāo)和衡量標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)設(shè)定,實現(xiàn)短期收益與長遠效應(yīng)兼顧。全周期治理將社會風(fēng)險治理視為一項系統(tǒng)工程,遵循社會風(fēng)險發(fā)展規(guī)律和治理邏輯,整體性把握每一個階段的發(fā)展工作,并采取相對應(yīng)的措施,從而做到社會風(fēng)險治理的有效性[16]。既分析治理措施的短期效果,即措施實施后立即顯現(xiàn)的效果;又考察長期效果,即治理措施在較長時間范圍內(nèi)是否持續(xù)產(chǎn)生積極影響。同時,將治理方式與風(fēng)險“成長”的不同階段進行匹配,以風(fēng)險“成長”為尺度采取不同的治理方式。

本研究認為社會風(fēng)險全周期治理是指圍繞社會風(fēng)險致災(zāi)因子和事件,治理主體通過風(fēng)險識別與評估、預(yù)防和準(zhǔn)備、應(yīng)對和限制損害擴大,以及恢復(fù)學(xué)習(xí)等方式降低和消除損失的可能性過程。社會風(fēng)險全周期治理具有系統(tǒng)性、層級性、協(xié)同性和效能性特征。

三、基于新安全新發(fā)展理念的社會風(fēng)險全周期治理:一種新模式

全球風(fēng)險社會的來臨催生了面向風(fēng)險社會的跨學(xué)科知識生產(chǎn),而新安全新發(fā)展理念是應(yīng)對當(dāng)今全球化和復(fù)雜安全環(huán)境下的創(chuàng)新。作為發(fā)源于應(yīng)對社會風(fēng)險實踐的理論,社會風(fēng)險全周期治理是全過程、全要素、全場景、高效能的一種整體性治理模式。圍繞風(fēng)險治理使命和以可持續(xù)安全為導(dǎo)向的治理目標(biāo),多元主體參與的治理結(jié)構(gòu)、基于知識學(xué)習(xí)的治理策略和全階段的治理過程,構(gòu)成了社會風(fēng)險全周期治理的基本體系。其治理模式見圖2。

圖2 社會風(fēng)險全周期治理模式的基本框架

(一)以可持續(xù)安全為導(dǎo)向的治理目標(biāo)

可持續(xù)安全是對傳統(tǒng)靜態(tài)安全的否定和超越,是對風(fēng)險社會中社會風(fēng)險的復(fù)合態(tài)和跨領(lǐng)域特征的積極回應(yīng)。一方面,它是安全觀的擴展。它突破了傳統(tǒng)安全觀的局限,提出了更為廣泛的安全概念,體現(xiàn)了安全問題的多維性和復(fù)雜性。另一方面,它實現(xiàn)了發(fā)展觀的轉(zhuǎn)變。它將安全與發(fā)展緊密結(jié)合,認為只有在實現(xiàn)發(fā)展的基礎(chǔ)上,安全才能得到長久保障;同時,安全也是發(fā)展的前提條件,形成了安全與發(fā)展的良性互動。因此,社會風(fēng)險全周期治理注重辯證統(tǒng)籌發(fā)展和安全關(guān)系,以可持續(xù)安全為目標(biāo),通過設(shè)置結(jié)果性指標(biāo)(可量化)和過程性指標(biāo)(理念、價值)作為其效能提升的動力機制。

可持續(xù)安全為導(dǎo)向的社會風(fēng)險全周期治理具有以下特征:(1)安全與發(fā)展的平衡。社會風(fēng)險全周期治理既注重保障人民生命和財產(chǎn)安全,又在治理過程中強調(diào)促進社會、經(jīng)濟、環(huán)境可持續(xù)發(fā)展。(2)倡導(dǎo)多元文化價值。在文化尊重方面,尊重和保護不同文化、宗教、價值觀的存在,防止社會風(fēng)險治理過程中產(chǎn)生文化沖突;在文化融合方面,促進不同文化的融合,形成更具包容性和和諧性的社會風(fēng)險治理氛圍。(3)兼顧專業(yè)理性與社會責(zé)任。既強調(diào)社會風(fēng)險治理中的科學(xué)決策,充分利用專業(yè)知識和技術(shù)手段,又注重治理過程中的社會責(zé)任,避免僅追求經(jīng)濟效益而犧牲社會公共利益。

(二)多元主體參與的治理結(jié)構(gòu)

現(xiàn)代社會風(fēng)險的另一特征表現(xiàn)為“鏈?zhǔn)健眰鞑ヌ卣鳎L(fēng)險事件或致災(zāi)因子可以迅速通過各種網(wǎng)絡(luò)傳播,影響范圍迅速擴大,甚至可以跨越國界和文化背景。風(fēng)險的“鏈?zhǔn)健眰鞑ヌ卣鳎c數(shù)字化社會的發(fā)展和信息技術(shù)的普及密切相關(guān)。風(fēng)險自身的不確定性帶來破壞的可能性超出了傳統(tǒng)災(zāi)害單一線性衍射路線,更多是以非線性關(guān)系進行呈現(xiàn)。風(fēng)險形態(tài)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)更趨復(fù)雜,以及風(fēng)險的外溢面更加廣闊,單一主體或部門無法實現(xiàn)對社會風(fēng)險的整體治理。加之在“條塊分割”指揮體系下,縱向?qū)蛹壓蜋M向部門職責(zé)的條塊化運行,勢必導(dǎo)致風(fēng)險治理的“碎片化”。

在風(fēng)險社會中,人們無差別地涉入風(fēng)險中,所有主體都是平等的。因此,在系統(tǒng)性思維指導(dǎo)下,社會風(fēng)險全周期治理致力于多元治理主體的吸納,注重構(gòu)建政社協(xié)同、政企協(xié)作和跨部門協(xié)同的治理主體結(jié)構(gòu),形成對社會風(fēng)險復(fù)合態(tài)的共治格局。同時,社會風(fēng)險全周期治理也強調(diào)打破“條塊分割”部門本位化束縛,通過實施社會風(fēng)險分級分類治理,倒逼政府組織職能變革,破解部門間因邊界不清、權(quán)限重疊造成的治理協(xié)作困境,實現(xiàn)橫向部門和縱向?qū)蛹夐g的合作治理。

(三)基于知識學(xué)習(xí)的治理策略

風(fēng)險應(yīng)對策略本質(zhì)上是風(fēng)險知識學(xué)習(xí)與創(chuàng)新。風(fēng)險并非靜態(tài)和孤立存在的,而是一個“風(fēng)險—災(zāi)害—危機”的連續(xù)統(tǒng)過程(Continuum)[17]。由于數(shù)字時代語境下的重大突發(fā)事件可以將隱性風(fēng)險迅速轉(zhuǎn)化為顯性危機,這更加需要突出風(fēng)險知識學(xué)習(xí)的事前預(yù)防功能,以此來實現(xiàn)風(fēng)險管理前置。根據(jù)風(fēng)險治理過程,風(fēng)險知識學(xué)習(xí)包括風(fēng)險的識別和評估、風(fēng)險的預(yù)防和控制,以及對風(fēng)險的應(yīng)急響應(yīng)和處置等。這些不同學(xué)習(xí)內(nèi)容對應(yīng)著風(fēng)險不同階段的治理任務(wù)和功能,只有全面推進這些目標(biāo)和功能,才能更好地保障社會的穩(wěn)定和安全。

數(shù)字時代背景下社會日趨復(fù)雜化和異質(zhì)化,這也使得傳統(tǒng)知識學(xué)習(xí)模式愈發(fā)難以適應(yīng)差序格局背景下社會風(fēng)險的規(guī)模化傳導(dǎo)與多維度擴散。與此同時,學(xué)習(xí)并非組織面臨風(fēng)險后的本能反應(yīng)[18],更應(yīng)該借助于現(xiàn)代化技術(shù)進行危機預(yù)測。通過算力和算法技術(shù)在風(fēng)險治理中的應(yīng)用,在數(shù)據(jù)采集、模型搭建、數(shù)據(jù)研判等環(huán)節(jié)構(gòu)建起不同種類社會風(fēng)險的治理場景,敏銳跟蹤、識別、捕捉動態(tài)演化的社會風(fēng)險,從而為治理提供依據(jù)。

(四)全階段的治理過程

過程控制是推動社會風(fēng)險全周期治理順利進行的基本保障,包括在社會風(fēng)險產(chǎn)生、發(fā)展和演變的特征基礎(chǔ)上,實施風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險規(guī)劃、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險應(yīng)對和經(jīng)驗總結(jié)等過程。國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)發(fā)布的ISO 31000:2018《風(fēng)險管理-指南》是國際上廣泛應(yīng)用的風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)。ISO 31000描述了系統(tǒng)化的風(fēng)險管理過程,包括以下步驟:溝通與磋商、設(shè)定背景、風(fēng)險評估、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價、風(fēng)險應(yīng)對、監(jiān)控與復(fù)審、記錄與報告等過程。ISO 31000標(biāo)準(zhǔn)提供了全面的框架和原則,以幫助組織在所有背景下識別、評估和應(yīng)對風(fēng)險。

過程控制包括兩個方面的含義:一方面是風(fēng)險治理各階段的任務(wù)執(zhí)行。從社會風(fēng)險治理行為出發(fā),履行風(fēng)險識別和評估、風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)防和控制以及應(yīng)急響應(yīng)和處置等過程性職能,上述各環(huán)節(jié)的緊密配合和無縫銜接,確保整個風(fēng)險治理過程的高效運轉(zhuǎn)。另一方面,全流程的閉環(huán)管理能有效解決“部門化”“碎片化”問題,形成一個完整的風(fēng)險治理體系。

四、全周期視域下社會風(fēng)險治理的實踐困境

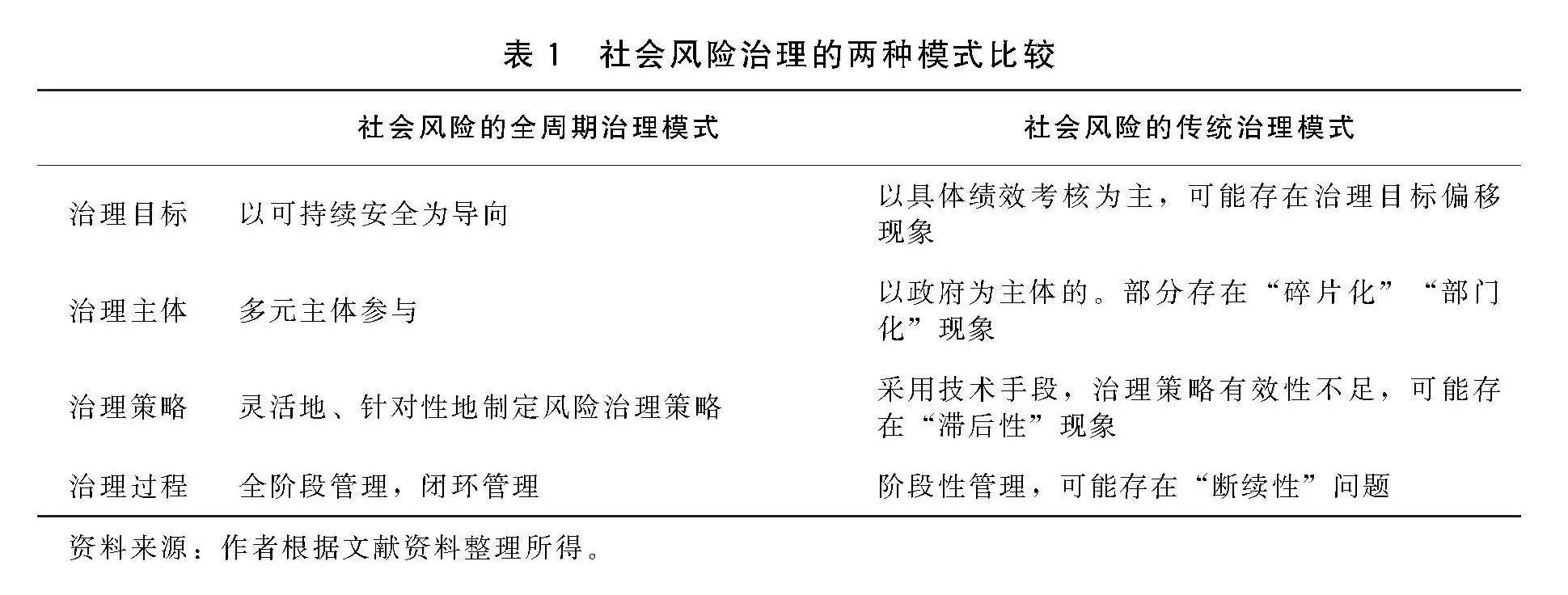

在新理念、新技術(shù)和新要求加持下,人們常用“未來已來”表達對現(xiàn)代社會風(fēng)險治理前景的向往[19]。然而,新舊治理模式迭代的過程中卻常常面臨著“過去未去”的困局。從全周期治理的視角來看,當(dāng)前的社會風(fēng)險治理還存在著治理目標(biāo)多重矛盾與沖突、治理結(jié)構(gòu)“碎片化”傾向、風(fēng)險治理策略的“滯后性”和風(fēng)險治理過程的“斷續(xù)性”困境。社會風(fēng)險的全周期治理模式與傳統(tǒng)治理模式的比較見表1。

(一)治理目標(biāo)多重矛盾與沖突

以可持續(xù)安全為導(dǎo)向的治理目標(biāo)強調(diào)安全與發(fā)展的平衡、多元文化價值和兼顧專業(yè)理性與社會責(zé)任。相比之下,在傳統(tǒng)的風(fēng)險治理過程中,存在下列困境:(1)安全與發(fā)展的矛盾。在一些地區(qū),經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)先性導(dǎo)致對環(huán)境和社會安全問題的忽視,安全與發(fā)展未能實現(xiàn)真正的平衡。(2)文化沖突。多元文化價值在實踐中往往難以調(diào)和,不同文化和價值觀之間的沖突時有發(fā)生,影響社會和諧。(3)社會責(zé)任的缺失。在追求可持續(xù)安全的過程中,容易引發(fā)短期與長期、顯性與隱性、部分與整體等安全利益的沖突,治理過程中的社會責(zé)任感較為薄弱。

究其原因,一方面,公共管理改革運動為公共部門績效改革帶來了私營部門從“過程導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“結(jié)果導(dǎo)向”的方法[20]。社會風(fēng)險治理績效評估主要通過檢查“規(guī)定動作”,即上級給下級制定的考核指標(biāo)完成情況的方式來進行。以結(jié)果為導(dǎo)向的考核指標(biāo),遵循從上(上級部門關(guān)注)至下(社會風(fēng)險治理基層部門)的路徑,忽視了公共部門守護公共價值的職責(zé)。另一方面,存在指標(biāo)治理的動能俘獲困境。當(dāng)前,社會風(fēng)險治理出現(xiàn)了治理指標(biāo)向指標(biāo)治理轉(zhuǎn)換的現(xiàn)象,內(nèi)置于科層制體系中的指標(biāo)治理,在獲得治理合法性的同時也放大了風(fēng)險治理“問責(zé)”力度,這使得基層對治理指標(biāo)過度依賴,導(dǎo)致社會風(fēng)險治理中出現(xiàn)公共安全價值窄化、治理目標(biāo)偏移、治理活力不足等問題[21]。

(二)治理結(jié)構(gòu)“碎片化”傾向

現(xiàn)代社會風(fēng)險的復(fù)雜性和“鏈?zhǔn)健眰鞑ヌ卣饕蠖嘣黧w參與治理。然而,實際治理過程中還面臨以下幾個問題:(1)治理的“碎片化”。不同部門和主體之間協(xié)調(diào)不力,治理過程中存在職責(zé)不清、權(quán)限重疊的問題,導(dǎo)致治理效能低下。(2)條塊分割。縱向?qū)蛹壓蜋M向部門職責(zé)的條塊化運行,導(dǎo)致治理體系內(nèi)部的割裂和協(xié)作障礙。(3)參與主體的平等性不足。盡管提倡多元參與,但在實際治理中,多主體間治理權(quán)力和資源分配不平等的現(xiàn)象依然存在。

風(fēng)險社會中風(fēng)險應(yīng)對的有效路徑只能是行動模式的變革,即構(gòu)建起適應(yīng)風(fēng)險社會及其高度復(fù)雜性和高度不確定性的合作行動。在諸多具體的領(lǐng)域中,積極的系統(tǒng)整合可以起到有效防范風(fēng)險的效果[22]。社會風(fēng)險治理通常需要橫向政府部門間以及市場、社會和政府之間的合作。然而從具體實踐來看,“部門化”傾向卻阻礙了合作治理,表現(xiàn)為政府部門間受困于職責(zé)壁壘,沒有形成無間隙的治理合力;同時市場與社會力量的習(xí)慣性缺位,使得政府易成為社會風(fēng)險治理的“孤軍”。

(三)風(fēng)險治理策略的“滯后性”

限于對社會風(fēng)險的認知不足,以及具體風(fēng)險治理過程中技術(shù)手段等各種原因,風(fēng)險治理策略的有效性還比較低。具體原因包括:(1)知識學(xué)習(xí)的滯后性。風(fēng)險知識學(xué)習(xí)往往滯后于風(fēng)險的發(fā)生和演變,未能實現(xiàn)事前預(yù)防和應(yīng)對。(2)傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式的局限。傳統(tǒng)的知識學(xué)習(xí)模式難以適應(yīng)復(fù)雜、多變的現(xiàn)代社會風(fēng)險,導(dǎo)致治理策略缺乏前瞻性和針對性。(3)技術(shù)應(yīng)用不足。現(xiàn)代化技術(shù)在風(fēng)險預(yù)測和治理中的應(yīng)用尚不充分,未能充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢。(4)風(fēng)險的多樣性。羅伯特·S·卡普蘭(Kaplan RS)等在《管理風(fēng)險:一個新框架》中提出了一種新的風(fēng)險分類方法,即預(yù)期風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險和外部風(fēng)險。他們強調(diào),不同類型的風(fēng)險需要不同的管理方法,這需要更有針對性地制定風(fēng)險治理策略[23]。

此外,奧爾科夫(O.Volkoff)等人還從治理技術(shù)賦能不足方面予以解釋。學(xué)者們提出了技術(shù)嵌入理論,論證了技術(shù)應(yīng)用可以引發(fā)組織制度的變革。由于制度結(jié)構(gòu)的巨大剛性和慣性,技術(shù)賦能組織結(jié)構(gòu)的效用是有限的[24]。事實上,在當(dāng)前的社會風(fēng)險治理中,數(shù)字化治理技術(shù)在組織中應(yīng)用的合法性高度依賴于組織對治理績效提升的需要,有學(xué)者稱之為“技術(shù)的工具價值”[25]。然而,數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用并沒有改變組織的基本結(jié)構(gòu)、職能和權(quán)力關(guān)系[26]。如此一來,在以條塊分割為特征的治理結(jié)構(gòu)中,治理技術(shù)難以突破部門職能壁壘,難以真正發(fā)揮出跨部門治理要素統(tǒng)合作用。

(四)風(fēng)險治理過程的“斷續(xù)性”

風(fēng)險治理過程中的“斷續(xù)性”(discontinuity)問題,已經(jīng)引起了不少學(xué)者的關(guān)注和討論。貝克(1992)提出的風(fēng)險社會理論指出,現(xiàn)代社會的風(fēng)險治理面臨斷裂和不連續(xù)性問題。這種現(xiàn)象在全球化和科技迅速發(fā)展的背景下尤為明顯,要求組織在應(yīng)對風(fēng)險時采取更靈活和動態(tài)的策略[27]。此外,帕瓦(Power,Michael)的研究表明,風(fēng)險治理中的形式主義往往與實際操作存在顯著差異。這種差異導(dǎo)致治理過程中的不連續(xù)性,影響了組織的應(yīng)變能力和穩(wěn)定性[28]。

風(fēng)險治理過程的“斷續(xù)性”,表現(xiàn)為三個方面:(1)單一風(fēng)險管理。傳統(tǒng)風(fēng)險治理模式往往將治理過程簡化為對單一風(fēng)險事件的管理,忽視了其他風(fēng)險聯(lián)動和系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性。(2)忽視風(fēng)險衍生和演化。風(fēng)險聯(lián)動效應(yīng)和動態(tài)演化是現(xiàn)代社會風(fēng)險的重要特征。傳統(tǒng)風(fēng)險治理模式往往忽視了風(fēng)險的聯(lián)動性和動態(tài)演化規(guī)律,難以預(yù)測和應(yīng)對復(fù)雜風(fēng)險的變化。(3)間斷性。風(fēng)險治理往往被割裂成獨立的治理單元,導(dǎo)致治理措施缺乏整體性和協(xié)調(diào)性。這種模式缺乏對整體風(fēng)險態(tài)勢的動態(tài)把握,難以應(yīng)對復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境。

五、社會風(fēng)險全周期治理的路徑優(yōu)化

社會風(fēng)險全周期治理倡導(dǎo)從治理主體的橫向聯(lián)結(jié)和治理客體的閉環(huán)管理出發(fā),構(gòu)建多跨協(xié)同、指揮順暢、系統(tǒng)高效的治理體系。對此,需要從建立科學(xué)的治理目標(biāo)考核體系、重塑共生共在的合作行動共同體、技術(shù)賦能風(fēng)險治理策略和動態(tài)調(diào)適的全過程管理等維度出發(fā),構(gòu)建社會風(fēng)險全流程動態(tài)治理模式,以實現(xiàn)社會風(fēng)險的有效預(yù)防和化解。

(一)建立科學(xué)的治理目標(biāo)考核體系

風(fēng)險社會理論認為,現(xiàn)代社會的特征在于不斷產(chǎn)生和管理風(fēng)險。風(fēng)險治理不僅是技術(shù)問題,更是社會問題,需要綜合考慮社會、經(jīng)濟和文化等多方面因素。這為社會風(fēng)險治理考核提供了理解風(fēng)險和治理的重要背景。在制度安排上,學(xué)者胡德(Hood C)等通過多層次考核機制、跨部門協(xié)作、科學(xué)設(shè)計績效指標(biāo)以及提高公共責(zé)任和透明度,來實現(xiàn)有效的社會風(fēng)險治理[29]。另外,帕瓦認為審計是風(fēng)險管理和控制的重要工具。通過審計,組織能夠制定和實施有效的風(fēng)險管理和控制措施,確保風(fēng)險得到及時和有效地應(yīng)對[30]。通過系統(tǒng)化的評估方法,幫助組織識別和評估各種潛在風(fēng)險,包括財務(wù)風(fēng)險、運營風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險。需要重點關(guān)注這兩個方面:

一是注重對跨部門的、復(fù)合風(fēng)險治理績效考評。績效考評的作用不只在于對治理結(jié)果的確認、激勵或者問責(zé),更能指引治理主體由單一因素處置向復(fù)合風(fēng)險治理轉(zhuǎn)變。為了避免“碎片化”“部門化”的現(xiàn)象,需要構(gòu)建覆蓋多部門、多領(lǐng)域風(fēng)險綜合考評體系,明確部門職責(zé)和協(xié)同治理職責(zé),推動各部門力量共同治理社會風(fēng)險。這樣既能有效補齊風(fēng)險治理空隙,也能極力避免部門間對社會風(fēng)險“擠壓式治理”造成的資源浪費和次生風(fēng)險問題[31]。

二是建立兼顧“公共責(zé)任”和“治理效率”的動態(tài)考核體系。“效率至上”的結(jié)果導(dǎo)向型風(fēng)險治理績效評估體系,已經(jīng)無法滿足公眾對社會風(fēng)險治理的要求。同樣地,“公共責(zé)任”的過程導(dǎo)向型風(fēng)險治理績效評估體系也注定缺少生命力。在風(fēng)險治理考核過程中,除了技術(shù)和經(jīng)濟因素,還需要考慮社會價值和倫理問題。通過多元化的利益相關(guān)者參與,平衡不同的價值觀和利益訴求。對此,需要從社會風(fēng)險的類型出發(fā),動態(tài)調(diào)整“公共責(zé)任”“治理效率”在不同風(fēng)險治理類型中績效考評的比重。在設(shè)計績效評估體系時,需要根據(jù)治理目標(biāo)和社會風(fēng)險類型動態(tài)調(diào)整評估指標(biāo)的比重。例如,對于高風(fēng)險領(lǐng)域,可能更需要強調(diào)過程導(dǎo)向的責(zé)任評估,而對于效率驅(qū)動的項目,則更需要側(cè)重結(jié)果導(dǎo)向的效率評估。

(二)重塑共生共在的合作行動共同體

進入現(xiàn)代社會以來,社會風(fēng)險常常跨越不同主體和階層。如吉登斯所言“大多數(shù)影響著人類活動的突發(fā)性事件都是由人為造成的”[32],現(xiàn)代化的風(fēng)險遲早會沖擊那些生產(chǎn)它們和得益于它們的人。面對社會風(fēng)險高度的不確定性,構(gòu)建風(fēng)險利益主體間的協(xié)作機制,走向合作共治幾乎是一條普遍規(guī)律。雷恩(Ortwin Renn)等在其風(fēng)險治理框架中,提出了系統(tǒng)性風(fēng)險治理策略,強調(diào)風(fēng)險識別、評估、管理和溝通的全過程。治理策略應(yīng)以科學(xué)和公眾參與為基礎(chǔ),注重透明度和責(zé)任性,以有效應(yīng)對復(fù)雜風(fēng)險和不確定性[33]。合作是這種治理策略的重要特征。

風(fēng)險社會中的合作行動根源于人的生存需要,而且是全體社會成員所意識到的生存需要。通過理性的制度安排,完善政社、政企和跨部門等不同主體參與的共同治理結(jié)構(gòu),發(fā)揮社會的自發(fā)力量、市場的資源優(yōu)勢和政府的統(tǒng)籌能力等不同部門優(yōu)勢,構(gòu)建合作共治格局。此外,構(gòu)建風(fēng)險共同治理體系還需要有激勵和保障機制,通過健全社會風(fēng)險研判與處置的協(xié)同機制、社會風(fēng)險隱患排查和舉報獎勵機制、社會風(fēng)險治理的責(zé)任和監(jiān)督機制,保障各治理主體參與風(fēng)險治理的渠道暢通。同時制定更具常態(tài)化、制度化、操作化的規(guī)范規(guī)定,對社會風(fēng)險治理過程和結(jié)果質(zhì)量進行把控。

(三)技術(shù)賦能風(fēng)險治理策略

在深化技術(shù)賦能以提升風(fēng)險治理策略的過程中,需直面并破解一系列核心挑戰(zhàn),諸如部門職能間的無形壁壘、知識更新的滯后、傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式的僵化以及技術(shù)應(yīng)用層面的欠缺等問題。這需要在以下方面進行革新:

以數(shù)字化改革推動組織架構(gòu)的“扁平化”改革。人工智能的運用極大提升了信息傳遞的時效性,為推動組織指揮架構(gòu)的扁平化提供了可能。通過技術(shù)更新逐漸實現(xiàn)對重點風(fēng)險領(lǐng)域的治理主體分布式賦權(quán),提升風(fēng)險治理活力。同時,加強數(shù)字治理平臺建設(shè),整合橫向間部門治理職責(zé),實現(xiàn)治理平臺對部門資源的整合。

智慧化學(xué)習(xí)實現(xiàn)跨學(xué)科知識整合。開發(fā)和實施風(fēng)險動態(tài)識別、監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng),及時捕捉風(fēng)險隱患苗頭,提高組織風(fēng)險應(yīng)對敏捷性。借力人工智能學(xué)習(xí)工具。基于機器深度學(xué)習(xí)的大語言模型應(yīng)用能夠協(xié)助組織和個人,通過對海量風(fēng)險隱患的文本和數(shù)據(jù)進行機器深度學(xué)習(xí)和訓(xùn)練,在現(xiàn)實場景中生成風(fēng)險治理的自然語言文本策略,提升風(fēng)險治理的前瞻性和針對性。

加強數(shù)字技術(shù)在風(fēng)險預(yù)測和應(yīng)對方面的應(yīng)用。數(shù)字技術(shù)具有海量數(shù)據(jù)匯聚、算法模型驅(qū)動、開源生態(tài)建構(gòu)等關(guān)鍵特性,能夠推動數(shù)字技術(shù)與傳統(tǒng)機制互動調(diào)適,衍生出“清晰治理”“關(guān)口前移”“開放共享”等模式創(chuàng)新,實現(xiàn)風(fēng)險治理功能的研判、應(yīng)對等效能提升。

(四)動態(tài)調(diào)適的全過程管理

社會風(fēng)險全周期治理不再局限于對社會風(fēng)險的靜態(tài)治理,而將社會風(fēng)險視為一個動態(tài)開放發(fā)展的有機系統(tǒng),關(guān)注系統(tǒng)的輸入、處理、輸出以及反饋的全流程,重視管理閉環(huán)的形成和迭代循環(huán)。該模式強調(diào)依據(jù)社會風(fēng)險有機體在形成、成長、成熟、衰退等不同階段表現(xiàn)出來的特征進行分級分類治理。

針對治理過程的“碎片化”現(xiàn)象,根據(jù)風(fēng)險生命周期特征,構(gòu)建全過程的閉環(huán)治理。在風(fēng)險的潛伏階段,強化監(jiān)測、預(yù)警、識別,構(gòu)筑社會風(fēng)險預(yù)警體系。通過前置社會風(fēng)險源摸排、建立大數(shù)據(jù)信息監(jiān)測預(yù)警平臺和完善重大決策社會風(fēng)險評估體系等,為常態(tài)治理和非常態(tài)治理提供科學(xué)依據(jù);在風(fēng)險的顯現(xiàn)階段,強化研判、決策、化解、處置,構(gòu)筑社會風(fēng)險應(yīng)對體系。通過動態(tài)的監(jiān)測和跟蹤機制,動態(tài)調(diào)整風(fēng)險治理策略;在風(fēng)險的消退階段,強化學(xué)習(xí)、問責(zé)與激勵,構(gòu)筑風(fēng)險善后體系,通過風(fēng)險學(xué)習(xí)總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),加快補齊治理體系的短板和弱項。風(fēng)險學(xué)習(xí)的核心邏輯在于通過風(fēng)險治理過程中的“反思”和“修正”[34],推動治理經(jīng)驗形成制度化成果,同時從治理過程和治理結(jié)果兩個方面建立起問責(zé)與激勵機制,引導(dǎo)治理主體提高風(fēng)險治理主動性。

結(jié)語

總之,社會風(fēng)險是一個復(fù)雜的系統(tǒng)。不同于“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”的割裂式治理方式,社會風(fēng)險全周期治理更加注重全過程、系統(tǒng)性的治理實踐。“既治已病又防未病,既治已亂又防未亂”。社會風(fēng)險全周期治理模式體現(xiàn)了現(xiàn)代風(fēng)險治理的理念,它是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險管理方法。其主要特點是將社會風(fēng)險的治理視為一個動態(tài)連續(xù)的循環(huán)過程,涵蓋風(fēng)險的識別、評估、預(yù)防、應(yīng)對、恢復(fù)和重建等各個階段,能夠更加靈活應(yīng)對不確定性和環(huán)境變化,從而實現(xiàn)社會安全與穩(wěn)定。

參考文獻:

[1]楊雪冬,等.風(fēng)險社會與秩序重建[M].北京:社會科學(xué)文獻出版社,2006:16.

[2]汪偉全.論構(gòu)建新時代基層社會矛盾治理新格局[J].社會科學(xué)輯刊,2023(4):98-103.

[3]貝克.從工業(yè)社會到風(fēng)險社會:上[J].王武龍,譯.馬克思主義與現(xiàn)實,2003(3):26,54.

[4]趙云亭.吉登斯的制度性風(fēng)險研究[D].上海:華東理工大學(xué),2015:3-8.

[5]希斯.危機管理[M].王成,譯.北京:中信出版社,2001:272-282.

[6]張海波.社會風(fēng)險研究的范式[J].南京大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)·人文科學(xué)·社會科學(xué)版),2007(2):136-144.

[7]童星.風(fēng)險災(zāi)害危機連續(xù)統(tǒng)與全過程應(yīng)對體系[J].學(xué)習(xí)論壇,2012,28(8):47-50.

[8]汪偉全.風(fēng)險放大、集體行動和政策博弈——環(huán)境類群體事件暴力抗?fàn)幍难莼窂窖芯浚跩]公共管理學(xué)報,2015,12(1):127-136.

[9]CONNELL V M,WALLS M,KOPITS E.Zoning,TDRs and the density of development[J].Journal of urban economics,2006(59):440-457.

[10]RTUMMALA VM,MNKASU M,CHUAH K B.A frame work for project risk management[J].ME research bulletin,1994,12(2):145-171.

[11]習(xí)近平.把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位 努力全方位全周期保障人民健康[EB/OL].(2016-08-21)[2024-01-19].http://health.people.com.cn/n1/2016/0821/c398004-28652254.html.

[12]習(xí)近平.毫不放松抓緊抓實抓細各項防控工作 堅決打贏湖北保衛(wèi)戰(zhàn)武漢保衛(wèi)戰(zhàn)[EB/OL].(2020-03-11)[2024-01-19].http://sn.people.com.cn/n2/2020/0311/c378287-33866037-3.html.

[13]詹承豫.準(zhǔn)確把握三個體系之間的關(guān)系[N].中國應(yīng)急管理報,2022-11-19(3).

[14]薛瀾,沈華.五大轉(zhuǎn)變:新時期應(yīng)急管理體系建設(shè)的理念更新[J].行政管理改革,2022(7):51-58.

[15]閃淳昌,薛瀾.應(yīng)急管理概論:理論與實踐:第3版[M].北京:高等教育出版社,2020:91,92,85.

[16]鄭長忠.“全周期管理”釋放城市治理新信號[J].人民論壇,2020(12):73.

[17]童星,張海波.基于中國問題的災(zāi)害管理分析框架[J].中國社會科學(xué),2010(1):132-146.

[18] WOUT B.Crisis-induced learning and issue politicization in the EU:the braer,sea empress,erika,and prestige oil spill disasters[J].Public administration,2016,94(2):381-398.

[19] 渠敬東,周飛舟,應(yīng)星.從總體支配到技術(shù)治理——基于中國30年改革經(jīng)驗的社會學(xué)分析[J].中國社會科學(xué),2009(6):104-127+207.

[20] 朱火弟,蒲勇健.政府績效評估研究[J].改革,2003(6):18-22.

[21][31]薛喆,曹海軍.基層公共安全治理的指標(biāo)俘獲現(xiàn)象透視[J].理論探索,2024(1):88-94.

[22]張康之.風(fēng)險社會及其映像[M].北京:中國社會科學(xué)出版社,2023:22.

[23]KAPLAN R S,MIKES A.Managing risks:a new framework[J].Harvard business review.2012,90(6):48-60.

[24]VOLKOFF O,STRONG D M,ELMES M B.Technological embeddedness and organizational change[J].Organization science,2007,18(5):832-848.

[25]容志.結(jié)構(gòu)分離與組織創(chuàng)新:“城市大腦”中技術(shù)賦能的微觀機制分析[J].行政論壇,2020,27(4):90-98.

[26]王小芳,王磊,李玲玲.“技術(shù)的合法性空間”:城市基層應(yīng)急治理中技術(shù)運轉(zhuǎn)的組織學(xué)解釋——以新冠疫情中W市紅十字會為例[J].電子政務(wù),2022(9):2-14.

[27]貝克.風(fēng)險社會:新的現(xiàn)代性之路[M].張文杰,何文博,譯.南京:譯林出版社,2018:7.

[28]POWER M.The risk management of everything[J].The journal of risk Finance,2004,5(3):58-65.

[29]HOOD C.Control over bureaucracy:cultural theory and institutional variety[J].Journal of public policy,1995,15(3):207-230.

[30]POWER M.The audit society:rituals of verification[M].New York:Oxford University Press,1997:5,24.

[32]吉登斯.現(xiàn)代性的后果[M].田禾,譯.南京:譯林出版社,2011:28.

[33]RENN O,KLINKE A. A framework of adaptive risk governance for urbanplanning[J]Sustainability,2013,5:2036-2059.

[34]孫志建.怎樣合理配置有限的政府監(jiān)管資源——基于風(fēng)險的監(jiān)管模式的興起及其潛在運行風(fēng)險[J].上海行政學(xué)院學(xué)報,2022,23(2):32-44.

Full-cycle Governance of Social Risks:

Emergence,Basic Frameworks and Development Paths

Wang Weiquan / Chen Qi

Abstract: Full-cycle governance is not only a practical reflection on the traditional governance of social risks, but also an active exploration to deal with the complexity of social risks in the new era. As a new governance model to cope with risk “uncertainty”, the rise of full-cycle governance stems from the tension between the theoretical development of social risk governance and the practical dilemma, and has a specific conceptual connotation. The governance framework of full-cycle governance of social risk covers the governance goal oriented to sustainable security, the main structure of pluralistic participation, the governance strategy based on knowledge and learning, and the full-stage governance process. The iterative process of the old and new governance models of social risk is characterized by multiple contradictions and conflicts in governance objectives, fragmentation of governance structures, lagging governance strategies and discontinuity in the governance process. For this reason, it is necessary to optimize the path from the dimensions of the goal assessment system, the cooperative action community, the governance strategy and the whole-process management, and to construct an all-process dynamic governance model, so as to achieve the effective prevention and resolution of social risks.

Keywords: Social Risk; Full-cycle Governance;Governance Process; Life-cycle Theory

(責(zé)任編輯 矯海霞)