百年書法批評對書法發展的作用及展望

作者簡介:卜德慧,陽泉師范高等專科學校講師,山西師范大學書法專業碩士研究生,研究方向為書法批評;楊吉平,山西師范大學書法學院教授,中國書協評論與傳播委員會委員,研究方向為書法批評和書法史。

摘 要 書法藝術批評構成了創作活動的深化與發展,其在現有的語言框架內拓展了審美價值的深度,引導讀者在作品的二次創作中洞察更加豐厚的審美意蘊與藝術深度。作為書法領域不可或缺的一個環節,書法批評有助于揭示該藝術形式的進展法則及其根本屬性,為藝術創作活動奠定了理論基礎,并確立了評價準則。因此,在當代語境下,書法批評顯得尤為重要且必不可少。

關鍵詞 書法批評;書法理論;深度;語境

Abstract: Calligraphic art criticism plays a crucial role in deepening and advancing creative activities. It enhances the aesthetic value within the existing linguistic framework, offering readers insights into the richer aesthetic implications and artistic depth achieved through secondary creation. As an integral part of the field of calligraphy, this form of criticism uncovers the principles of artistic progression and the essential attributes of calligraphy, thus providing a theoretical foundation for creative endeavors and establishing evaluation standards. In the contemporary context, calligraphic criticism is both vital and indispensable.

Keywords: calligraphy criticism; calligraphy theory; depth; context

筆墨當隨時代,一個時代有一個時代的書風,而一個時代也必然會有一個時代的書學思想。因此,有創作探索,就必然會有理論思考。從這個層面來講,書法批評與書法創作是相依共存的。在過去的百年里,書法批評活動積累了大量的案例和理念,為書法理論的建構提供了豐富的思維材料。批評家們通過對不同書法作品的評論,提出了各種審美標準、創作方法和書法觀念,為書法理論的發展積累了寶貴的實踐經驗。

一、百年書法批評對書法理論的促進

(一)書法批評為理論建構提供思維材料

書法的興盛與發展離不開三大因素:書法史、書法批評、書法理論。

首先,書法評價體系本質上根植于書法歷史的框架之內,無論是站在古典書法史觀還是立足于現代及當代書法史觀,書法評價都與書法歷史緊密相連,形成一個密不可分的整體。提及“書法歷史”,實則是指一部匯聚了歷代先賢論述與道德評判,逐步積累而成的書法認知史,而非單純的書法創作及其發展過程的物質記錄。如東漢晚期趙壹《非草書》對以張芝為代表的文人化草書進行抨擊;唐太宗李世民的《王羲之傳論》一舉將王羲之推為“書圣”的地位;張懷瓘創立的“神”“妙”“能”書法批評模式;再如晚唐五代的“逸格論”、傅山的“四寧四毋”理論、康有為的“崇碑卑唐論”等,都是書法批評對書法史的干預,而一部書法史也正是因為始終存在著書法批評的干預,才能夠生出持久的活力。不妨認為,書法藝術的發展歷程,亦即書法評論演進的軌跡。

其次,再來談談書法理論。書法理論的對象必須是一條完整的書法史線索,孤立的書法史并不能全面揭示書法的諸多問題。如果把書法的發展比作一條長河的話,那么書法史學成果就如同一個個小的湖泊,書法批評的作用是把湖泊進行鏈接最終形成一條奔騰的長河,至于這條河走向何處,則是書法理論的事。

反觀近百年的書壇,書法藝術取得明顯成果的是書法史學研究,而書法批評則相對落后。主要原因有兩方面:其一,自身發展規律所致。書法與其他藝術門類相比,支點太弱,內在結構不完善,需要書法史料的積累作為前提,所以書法史學必然成果顯著。其二,書學界的推波助瀾,引導了研究方向。書法藝術的發展,其根基與驅動力源自書法史學之積累。然而,伴隨著書法史學研究的積累達到一定階段,該領域的研究工作必將步入更為復雜的深層次探索階段。與此相伴隨的是理論研究中對古代書法具體而微、不厭其煩的研究與詮釋。平心而論,其中也不乏精見與獨到之處,但就理論及其批評的功能發揮而言,呈現出的是一種“疲軟”狀態,從這個意義上來說,豐富的書法史學成果需要書法批評來爬羅剔抉。

(二)批評實踐激活了理論概念和書法觀念

書法批評與書法理論的關系猶如鳥之兩翼,車之兩輪,不可分割,不可或缺。“假如我們把漢代趙壹的《非草書》作為中國書法批評史上的開山之作,自魏晉以后,書法批評風氣漸開,其鼎盛時期似在盛唐,張懷瓘、孫過庭和張彥遠應該是其代表,特別是張懷瓘的《書斷》《書估》《書議》《六體書論》《評書藥石論》,以及孫過庭的《書譜》等都曾經對于書法的發展起到過不可低估的歷史作用。然而,古人的大量有價值的藝術思想多數都散存于古代典籍之中,尚未得到及時的整理與挖掘研究。”[1]至1997年,才有一部姜壽田的《中國書法批評史》問世,之后有楊吉平的《書法批評學》、陳代星的《中國書法批評史略》、甘中流的《中國書法批評史》、張錫良的《書法形式論批評》、崔樹強的《書為心畫:書法理論批評》、陳振濂的《當代書法評價體系建設》等。此外,在書法批評領域,梅墨生的《現代書法家批評》及《現代書畫家批評》、姜壽田的《現代書法家批評》、王道云所著《書法門診室》,以及馬嘯與魏翰邦合著的《書法門診室2》、上官甫貴的《當代大家書法批評》、毛萬寶的《當代書壇批判》、張弓者的《篆刻批評·當代卷二》、胡傳海的《胡傳海書學文集·書法清口》、曹利華與喬何共著的《批評的批評——走近書法經典》、楊吉平的《當代書法家批評》等作品,均為重要的學術成果。此外,眾多正式出版的當代書法批評論文集和論壇文集,例如《當代中國書法論文選·批評卷》《書法文庫·美的沉思——批評篇》以及邱振中主編的《當代書法創作:理想與批評》,展現了該領域的豐富成果。[2]然而,這些書法批評著作的影響力各異,既受作者學術水平、知名度影響,也與其發行量有關。

此外,還有新興的網絡書法批評。在當今時代,隨著大眾傳播媒介由傳統紙質載體轉向電子化形態,書法批評的介質、表達手法及其運作邏輯亦經歷了相應的變革。相較于過往以紙質文獻為主的書法評析,現代大眾傳播文化的興起,為書法批評領域帶來了多元化的展現形式與承載平臺。然而,這種現象亦催生了一種傾向于規避深入學術探究的學術風氣。尤其近二十年,一些批評家所作文章往往流于形式,浮于字面理解,不待深刻體會便匆忙定結論。古典書論中的詞匯不斷被誤讀,甚至被頻頻濫用。更為關鍵的是,錯誤的觀點流傳,遺毒一時難以肅清,影響的不止一兩代書家。

二、百年書法批評對書法創作的推動

(一)書法批評對書法創作的規范作用

法國哲學家阿爾貝·蒂博代曾說過:“批評的職責就在于建設理想的、有思想的、易于掌握的現實。”[3]書法批評,是對書法作品及其創作過程進行分析、評價和指導的活動,旨在推動書法藝術的發展和提高書法家的創作水平。

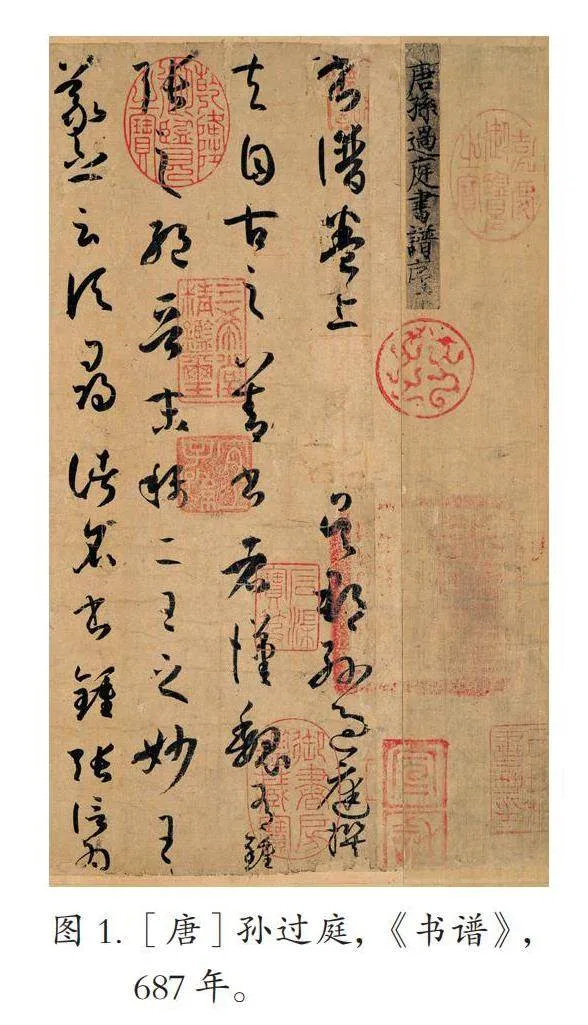

眾所周知,書法創作作為一種自由獨立的精神活動,作用于個人的內在和具體的技法。[4]就個人內在層面來說,在中國傳統文學藝術批評中,通常把藝術品看作藝術家人格化的產物,將藝術的批評、品鑒與人品聯系起來,要求文人、藝術家在追求藝術作品完美的同時,自我人格也要不斷完善。與文學藝術一樣,書法與道德的關系至為密切,素有“書如其人、書為心跡”的說法。可以說,書法成就的高低不足以決定一個書法家的歷史地位,然而對書法家的人格道德的否定,足可以使其身敗名裂、遺臭萬年。人品與書品相一致,則貴之;人品卑下,則視其書亦鄙賤。書法家的道德修養是一個關鍵的問題,是直接決定他所創作的書法格調高下的重要條件。我國歷代書論中,凡有識者莫不注意書法家的修養,唐孫過庭在《書譜》(圖1)中指出:“君子立身,務修其本。”宋姜夔《續書譜》曾云:“風神者,一須人品高,二須師法古。”

就技法層面來說:主要涉及筆法、墨法、字法、章法等問題。書法中的對稱、均衡、疏密、向背、比例、虛實、起伏、疾澀、濃淡、縱斂、潤燥、方圓、提按、轉折、輕重等因素,無一不是書寫者生活經驗和思想情感的載體,是書家藝術風格的表現形式。批評家只有用細膩而準確的“嗅覺”深入到作品的線條運動、結構特征、形式構成及整體章法之中,才能捕捉到那些隱藏著的情感和意圖,才能保證批評的細致和準確性。陳振濂先生曾說過:“作者在作品中寄托什么樣的感情?有無變化?……在看到黃庭堅《李白憶舊游詩卷》(圖2)時應捕捉他當時的神采飛揚?意氣風發和情景顯示……某一作品的點畫形式,構成了什么樣的境界?提供了什么樣的藝術氣氛?”[5]這些正是書法批評家應準確體驗的批評內容。

在批評的過程中,批評家應該分析其中的利弊成因,進行評論、判斷,指出可以進行改進的路徑。所以說,批評不是凌空蹈虛的,是一種及物的實踐,批評之理也就呈現出真實、剴切的特點。[6]

(二)書法批評對書法創作的引領作用

昔人有“善鑒者不書,善書者不鑒”之說,其實大謬不然。書法批評與書法創作理應頡頏前行,因為書法首先是一門技藝,自然要先解決技法問題。在面對一件書法作品時,首先應是判斷其技法的高低,這是最基礎的書法批評。對書法作品作出價值判斷,需要一定的評判尺度,不同的評判模式往往根據不同的批評觀念制定和運用不同的評判尺度。“可以說,沒有對書法技法的解讀,書法批評便無從說起。尤其對于一般的接受主體——社會大眾來說,他們對書法的欣賞往往停留在技法層面,對書法技法的了解有一種急切的渴求;即便對書法家來說,技法批評也是不可或缺的一項重要內容。”[7]

“作為傾向于理論評價活動的批評家,其藝術創作實踐不一定能夠達到創作家的水平,但書法批評家必須是一位藝術實踐者。作為書法批評家,不能做‘善鑒者不書’的空頭理論家(偽理論家),將書法批評變為‘空手道’,否則,書法批評便不會被受眾所接受。”[8]

另外,當今各類展賽中的一些作品,重形式而輕內涵,重“趣味”而輕線質,筆法粗率隨意,墨法過于單一,字法魚龍混雜,章法枯燥無味,這些都需要批評家幫助受眾者來厘清書法作品的優劣。

可以說,藝術來源于生活實踐,書法藝術本身就是人們對自然的感悟經過抽象化的處理而付諸“漢字”這一載體的結果。書法批評家除了應具備一般理論家應該具備的生活實踐,更重要的是還需要具有書法創作家習書實踐的積累。“沒有類似于書法家學書實踐的長期積累,批評家對書法創作便會有天然的隔膜,對書法的批評只能是隔靴搔癢,就更談不上對書法藝術真正的理解了。”[9]

三、當代書法批評展望

基于上述論述,可見當代書法批評領域,與其他藝術種類并行,表面上展現出一幅繁盛景象,而在這片繁榮背后,實則潛藏著眾多問題,利弊參半,這要求我們進行深入的學術性反思。

首先是在書法領域,批評家與理論家之間的界限并不清晰。鑒于二者在知識架構、觀察視角以及社會職能上的顯著差異,我們可以認為書法批評家是理論家范疇內的一個子集,而理論家并不必然地承擔批評的角色。事實上,批評家需具備超出理論家的素養,諸如卓越的書法創作技能、精湛的語言表達技巧、崇高的道德品質以及勇于批判的膽識。此外,書法批評家的核心貢獻在于對傳統書論的整理、傳播與重構。然而,在當代,部分批評家或是已經,或是正在喪失與時代進行對話的能力,失去了承擔道德責任的勇氣,喪失了必要的思想力量與信仰。更有部分人士,專注于眼前利益,將書法批評轉化為追求名利的手段,其批評精神幾乎蕩然無存,學術價值降至谷底,批評家對書法的影響力亦隨之減弱,批評家本人反而淪為某些觀點的附庸。這一現象導致了專業水平批評家稀缺的尷尬境地。

第二,當前書法批評領域普遍存在理論規范缺失的問題,導致批評實踐誤入歧途,并陷入諸多困境。具體而言,現有的書法批評研究往往聚焦于書法界的表層現象,如事件與流派,卻忽視了核心主體——書法家的深入探討。某些人將此類批評譽為“客觀批評”,卻忘記了書法批評的本質是涵蓋創作、鑒賞、理論、書法家以及作品等多方面的綜合評價與研究,其對象既包括事項亦包括個人。若批評者連基本概念都混淆不清,又怎能開展有說服力的批評?此外,批評方法的不恰當應用也是問題之一。書法批評方法多樣,包括技法分析、社會歷史分析、心理分析及道德評價等。有批評家因誤將本應用于已故書法家的道德評價法應用于在世書法家,而遭遇法律訴訟,陷入尷尬境地。針對書法批評理論的規范化問題,迫切需要加強基礎理論的建設。據筆者掌握的資料,目前相關研究成果寥寥無幾,僅有楊吉平的《書法批評學》、陳振濂的《當代書法評價體系建設》,以及李一主持的“中國當代的書法評價體系研究”等為數不多的成果。書法批評工作者應重視基礎理論的探索,積極投身于理論建設的深化,方能為解決根本問題奠定基礎。

第三,在當代書藝批評領域,批評家群體面臨著缺乏確立個體身份及人格所必需的物質與人文支撐的問題。要成為一名真正意義上的書法批評家,必須置身于書法創作的主流之外,與創作者保持必要的間隔,以確保批評的獨立性與公正性。這要求批評家擁有能夠維系獨立身份和人格的物質條件,并置身于一個能夠容納批評的人文氛圍中。然而,現狀顯示,大量書法批評家并未獲得這些基礎條件,導致大量偽批評的產生。例如,所謂的“書法批評家書法提名展”,實質上已經演變成批評家與書法家之間的利益交換,其主要動機不外乎名利追求。此類批評活動雖看似繁榮,但實際上卻反映出書法批評的本質缺失。此外,從批評家人格獨立性的視角出發,中國文藝評論家協會的成立,不僅未能推動書法批評的興盛,反而有可能加劇當代書法批評的衰退。鑒于批評家相較于書法家需要更高的獨立性,從這個角度講,真正的書法批評家理應避免加入任何批評家協會。

第四,在書法藝術領域,書法批評的受眾群體——書法家們部分存在的素質不高問題,導致了對書法批評的普遍抗拒。這一狀況即使是當代不少書法創作者亦予以認同,書法批評家對此更是深有感觸。這一問題的糾正,不僅需要一定的時間,亦需書法家協會的大力推動,同時,書法批評家的正確引導作用不可或缺。

第五,書法批評家的角色定位模糊,導致書法家社群對其缺乏應有的尊重。在當代書法創作水平評價體系中,通常以書法家在國家級展覽的入選及獲獎情況作為衡量標準。決定作品能否入展獲獎的評審團成員,均為書法家同行,而書法批評家在這一過程中始終未曾參與。盡管中國書法家協會成立了評論與傳播委員會,但該委員會中的批評委員并未作為評審參與展覽評選活動,這一做法無疑削弱了書法批評家的地位及其批評工作的權威性。

綜合觀之,當前書法批評的狀況,并非如大眾所議那般令人失望,亦非批評家們所認為的那樣興旺。實際上,書法批評正處在發展之中,持續向前推進,這才是當代書法批評的真實寫照。

[1]梅墨生:《現代書畫家批評》,北京圖書館出版社,1999,第132頁。

[2]楊吉平:《當代書法批評綜述》,《書法》2021年第7期,第63—67頁。

[3][法]阿爾貝·蒂博代:《批評生理學》,趙堅譯,商務印書館,2015,第165頁。

[4]朱以撒:《書法批評之兩面》,《書畫藝術》2023年第6期,第35頁。

[5]陳振濂:《書法美學》,山東人民出版社,2006,第292頁。

[6]朱以撒:《書法批評之兩面》,《書畫藝術》2023年第6期,第35—39頁。

[7]楊吉平:《書法批評學》,江西高校出版社,2010,第17頁。

[8]同上書,第73頁。

[9]同上書,第12頁。