基于游戲化有形交互的兒童就醫等候空間設計

本文為國家社科基金藝術學項目“兒童藝術治療的交互設計”(項目編號:20BG107)研究成果。

作者簡介:王紅江,上海視覺藝術學院教授,上海大學設計學博士,研究方向為藝術療愈、環境交互設計;范希嘉,上海視覺藝術學院教授,上海大學設計學博士,研究方向為藝術療愈、設計倫理。

摘 要 游戲化有形交互空間所具有的內容開放性、空間沉浸性和媒介豐富性等符號特征,與兒童療愈關鍵要素中的“積極分散與干預”和“物理空間友好化”原則高度契合,有利于觸發兒童就醫等候時的積極社交,減緩患兒負面情緒,進而緩解陪護家屬和醫護人員壓力。基于定性研究方法的松江泗涇醫院兒科等候區建成環境研究表明,游戲化的空間有形交互設計,對改善患者和陪護家屬的就醫體驗有非常正面的積極作用。文章最后提出了相關理論探索和設計原則。

關鍵詞 游戲化;有形交互;兒童療愈空間;就醫等候

Abstract: The openness of content, spatial immersion, and richness of media symbols of tangible interaction in gamified space are highly compatible with the principles of “active distraction and intervention” and “physical space friendliness” in the key elements of children’s healing, which are conducive to triggering positive socialization while children are waiting for medical treatment and alleviating their negative emotions, and then relieving the negative emotions of the accompanying caregivers. This is conducive to triggering positive socialization when children are waiting for medical treatment, alleviating the negative emotions of the children, and thus relieving the pressure of accompanying family members and medical staff. Based on a qualitative study of the built environment of the pediatric waiting area in Songjiang Sijing Hospital, it is shown that the physical interaction design of the gamified space has a very positive effect on the improvement of the medical experience of the patients and their accompanying family members. The article concludes with relevant theoretical exploY2JbfQ6QrhhV5HUWnQnMQQ==rations and design principles.

Keywords: gamification; tangible interaction; children’s healing space; medical waiting space

一、研究背景

兒童健康事關家庭幸福和民族未來,加強兒童健康事業發展,是健康中國建設的重要內容。《“健康中國2030”規劃綱要》明確指出:“實施健康兒童計劃,加強兒童早期發展,加強兒科建設。”[1]由于我國人口多、發展不均衡的國情,兒童看病難成為當前各方關注的痛點問題。為解決我國兒科醫療資源緊缺問題,近年來各級政府加大了對兒童醫療事業的投入,同時“鼓勵社會力量舉辦兒童醫院、兒科診所,形成多元辦醫格局,滿足多樣化兒童醫療衛生服務需求”。[2]隨著國有資本、海外資本和民營資本的陸續投入,一大批兒童專科醫院和兒童康復中心得到新建和改建,很多綜合醫院乃至社區醫院也恢復或新建了兒科門診,來滿足新時代人民對更美好生活的需要。中國中產階層的迅速壯大,也對就醫體驗提出了更高要求。在這些新建和改建的兒童療愈環境設計中,比較常見的是墻繪、裝飾畫和雕塑點綴等傳統美化方式,如何設計更高質量的療愈空間,尤其是就醫等候空間,急需學者吸收國際先進經驗,做結合中國國情的兒童療愈環境設計循證研究。

基于上述社會需求,本團隊在深度剖析泗涇醫院兒科等候區設計案例的基礎上,進行了游戲化兒童就醫等候區空間設計的理論探索。

二、實證研究

為驗證兒童就醫等候空間中游戲化有形交互的有效性,并探索其設計方法和流程,本研究重點以松江泗涇醫院兒科的設計實踐為例,驗證能否通過一系列游戲化的交互敘事空間來積極分散患兒注意力,從而緩解患兒負面情緒,并間接降低家屬和醫護人員的心理壓力。主要研究方法是非介入觀察法、半結構訪談法和問卷法。

(一)方案設計與空間構建

項目名稱:泗涇醫院兒科“魔法森林”系列等候空間。

設計團隊:王紅江、范希嘉、張海暉、胡青巖團隊,木巾團隊。

項目的交互特征決定了設計團隊的跨專業性。王紅江、范希嘉負責項目總策劃和空間交互方案設計,環境設計專業張海暉同學負責空間效果深化設計,視覺傳達設計專業胡青巖團隊負責原創游戲角色設計和動畫制作,數字媒體藝術專業木巾團隊負責空間游戲的交互編程設計。

1. 空間敘事腳本

空間整體以游戲化的“魔法森林”為敘事主題,以鳥類為主要視覺藝術符號,空間故事和地方文化結合。吉祥物燕子“涇涇”取自“泗涇塘里燕歸來”的詩句,形象中還加入了泗涇特產阿六湯圓以及“三弓一箭安四方”的泗涇傳說。尋找隱藏的“涇涇”是一個有趣的過程,涇涇躲在門口立柱的樹洞里,涇涇藏在走廊頂面,涇涇也化身游戲中的角色和病毒戰斗(圖1)。

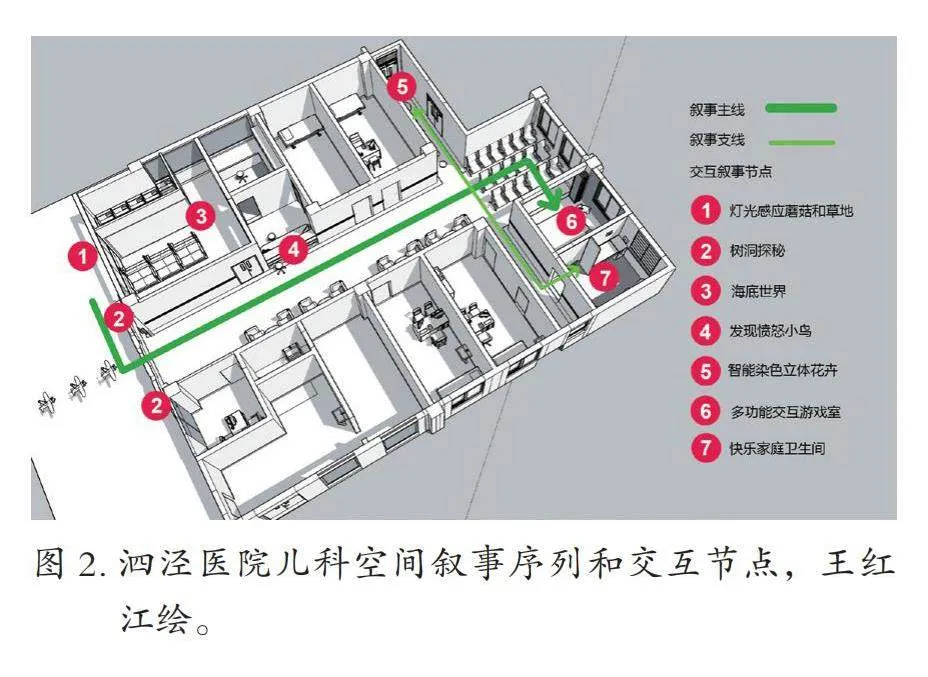

在空間游戲的流線組織上,大門和中心走廊形成了敘事主線(圖2)。故事主角燕子“涇涇”首先帶領小朋友經過入口兩邊的發光草坪和蘑菇,在卡通小飛機的指引下,穿過大樹拱門,發光的彩色蝴蝶在深綠樹冠中飛舞,透過入口兩邊大樹樹干上的萬花筒,可以看見樹洞內隱藏的燕子涇涇(圖3)。穿過門洞進入走廊,一只只顏色亮麗的啄木鳥在各診室門口辛勤工作,診室門上站著魔法森林中的動物精靈,9只形態各異的燕子在頂面翩翩起舞(圖4)。故事高潮是走廊盡頭的等候區游戲室,這里既有踩病毒和物理降溫的互動游戲,又能體驗電子繪畫的樂趣,還有變光地磚和聲控變光鳥巢的意外驚喜。深綠色墻面上的線描云雀,營造了寫意的林中意境。內部小走廊的人體感應燈光染色立體花朵構成了一個支線敘事,花蕊中暗藏的平板電腦循環播放著原創的兒科宣教視頻,視頻被同步投屏到走廊盡頭的電視機上(圖5)。

2. 空間交互設計特點分析

空間游戲設計混合了智能交互和非智能交互兩種方式。

(1)圖2中的節點2、4屬于非智能交互,主要交互方式如下:

節點2——樹洞探秘:透過入口左右抽象樹干上的萬花筒觀察孔,可以看到樹洞內置的3D打印立體吉祥物“涇涇”;

節點4——發現憤怒小鳥:護士臺下方三個玻璃半球內,放置三個“憤怒的小鳥”公仔布偶,小朋友可以蹲下撫摸觀看。護士臺電視機后面,還藏著兩只好奇探頭的兔子在和小朋友打招呼。

(2)圖2中節點1、5、6屬于智能交互,主要交互方式如下:

節點1——燈光感應蘑菇和草坪:位于入口外走廊,人走進微波感應區,卡通蘑菇內藏燈打開20秒后關閉,草坪燈常亮;

節點5——智能花朵染色:位于和主通道垂直的消防疏散通道內,是一個狹長型空間。觀者進入通道口,頂面LED彩色射燈和花朵輪廓燈自動開啟,將墻面立體花卉壁畫染色,模擬出花朵綻放的意境。暗藏在花蕊中的擴香機啟動后可以按固定頻率自動擴散甜橙香薰,花蕊中暗藏的平板電腦自動播放3分鐘原創兒科知識宣教視頻(圖5);

節點6——交互游戲室:通過三個獨立的空間交互小游戲,為等候區患兒和家長構建復合的減壓放松環境,并附帶兒科知識宣教功能。

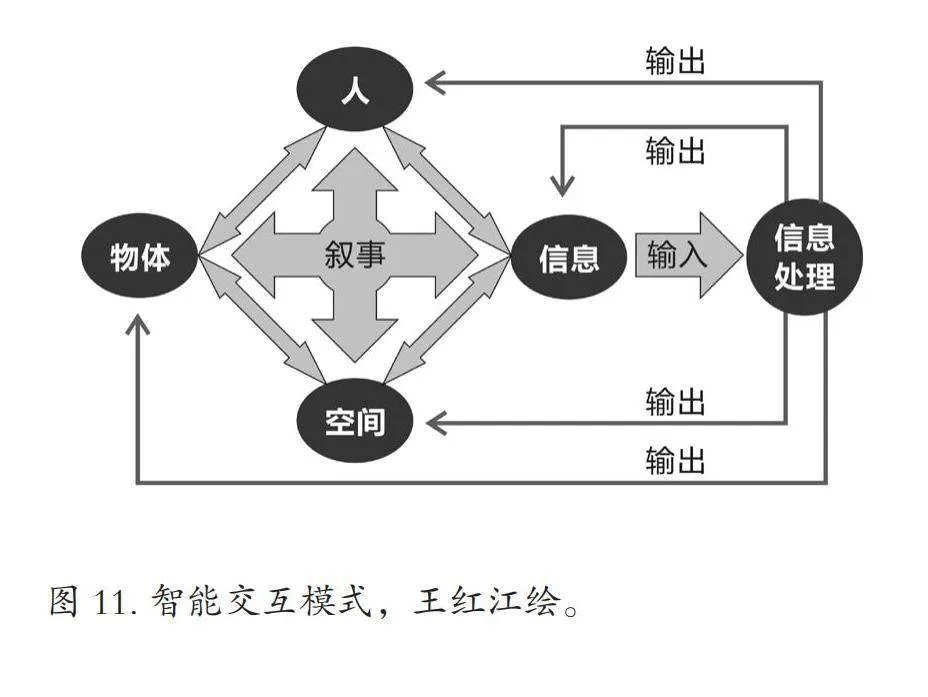

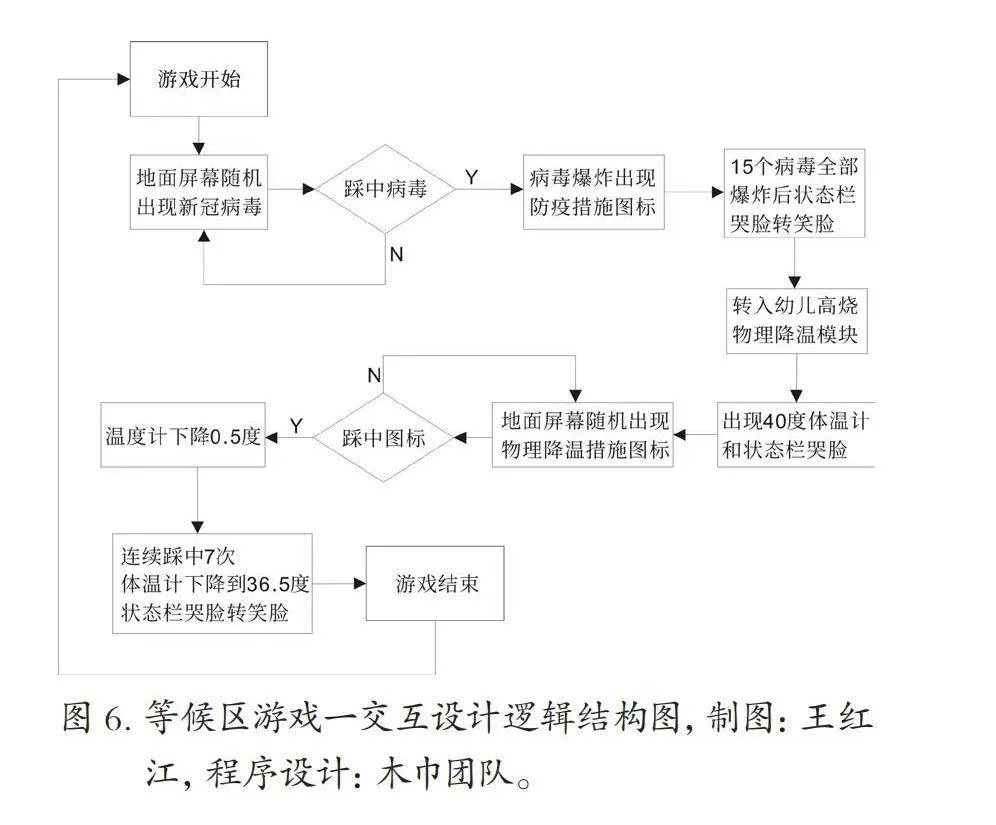

游戲一:為地面交互游戲,游戲分為“踩病毒”和“物理降溫”兩個模塊(圖6),“踩病毒”模塊參與者通過腳踩的方式消滅LED地面屏幕隨機出現的新冠病毒,當病毒全部被踩掉爆炸后,屏幕左邊狀態欄的哭臉變笑臉;“物理降溫”模塊初始狀態為40度紅色體溫計,屏幕隨機出現5種物理降溫手段,每踩中一個,降溫0.5度,體溫計下降到36.5度的綠色區間時,屏幕左邊狀態欄的哭臉變笑臉,游戲循環到開始的踩病毒初始狀態。在LED地面屏外圍,有5個配合屏幕游戲的壓力感應地燈,貼有預防新冠肺炎的措施圖標,腳踩后呈現彩色燈光效果(圖7)。

游戲二:為聲控變光鳥巢,通過呼喚“小愛同學”激活空間中的小米智能音箱,控制墻面鳥巢內的七彩智能變光燈泡。參與者可以說出開燈、關燈、紅色燈光、藍色燈光等指令,無需任何觸碰即可完成。

游戲三:為電子繪畫投射系統,嵌在白色桌面內的2臺平板電腦預裝了Sketch book軟件,可以直接用手指頭作為畫筆。兩個患兒可單獨繪畫,也可以在父母或志愿者指導下繪畫,2臺平板電腦畫面被無線投屏到對應的2臺50寸的智能電視機上,等候區的家屬可以欣賞繪畫過程。

(一)建成環境的用戶研究

1. 研究目的、方法和步驟

(1)目的:重點研究多功能交互游戲室對緩解就醫負面情緒的積極作用;同時驗證交互裝置對兒科知識宣教的積極作用。

(2)方法:環境行為觀察法、李克特五級量表訪談法、半結構問卷訪談法。

(3)步驟:

調查A——首先在工作日和雙休日分4次對多功能游戲室進行非介入觀察,時間取樣點為上午10:00—11:00和下午1:30—2:30。

調查B——選擇20組參與家庭做行為觀察記錄,同時等他們結束游戲時做李克特五級量表環境喜好度測評。

調查C——對調研B中的20組家庭做半結構深度訪談,3個主要問題為:

Q1:您和孩子是否從空間交互游戲中獲得預防疾病知識?

Q2:您孩子是否愿意在本游戲中和陌生人一起參與交互項目?

Q3:您和孩子認為本游戲室是否緩解了就醫等候焦慮和無聊情緒?

調查D——醫護人員線上問卷調研(問卷星)。

2. 數據

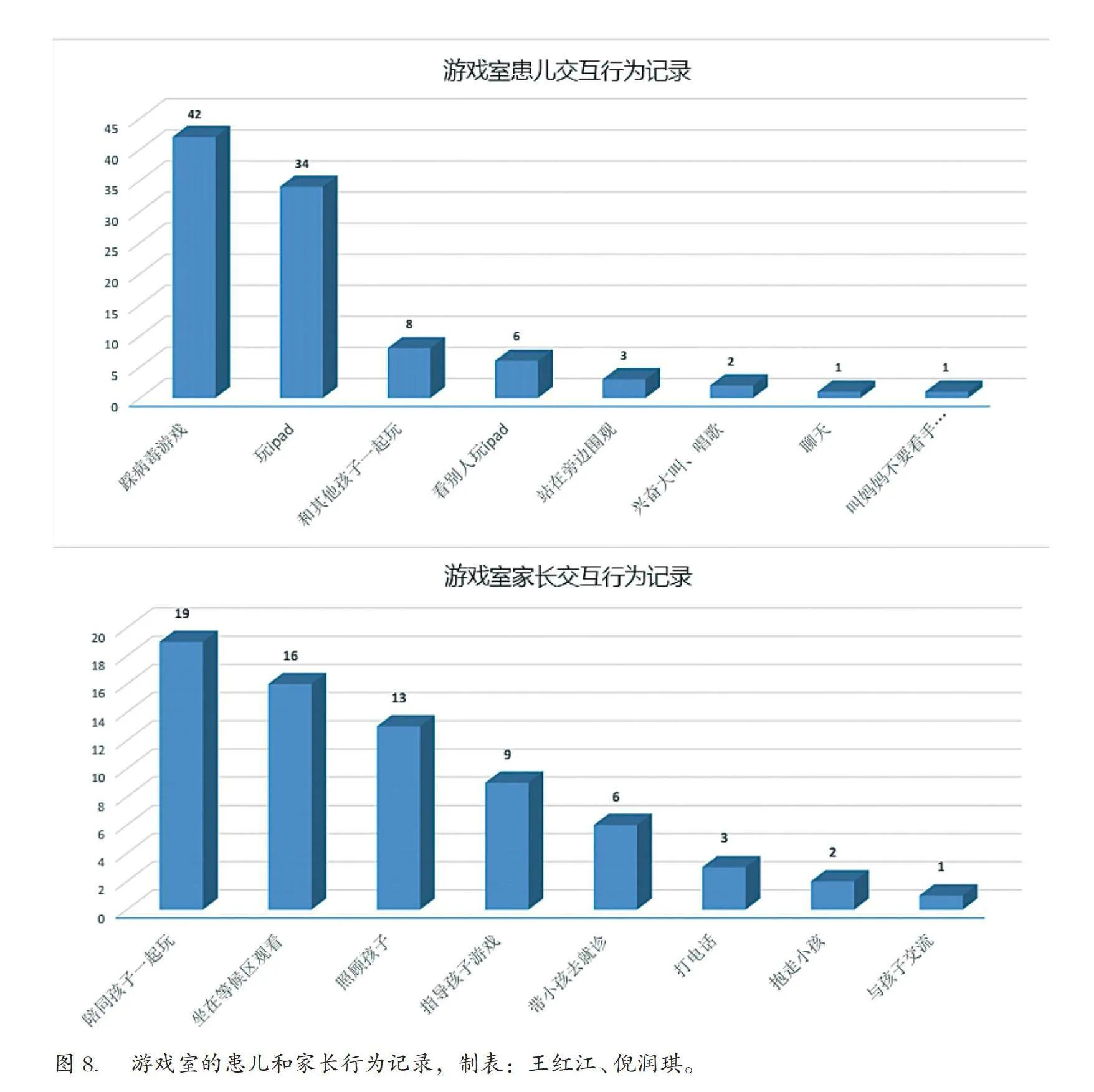

(1)調查A數據

參與度:通過現場和攝像機觀察到周日、周一、周二、周三4天內,等候區的空間使用人數共計182人,其中家長102人,患兒80人。主動參與空間交互游戲的患兒人數72人,占比90%;主動參與的家長36人,占比35%;圍觀患兒8人,占比10%;圍觀家長52人,占比51%。20組觀察對象平均體驗時間為11分鐘(圖8)。

(2)調查B數據

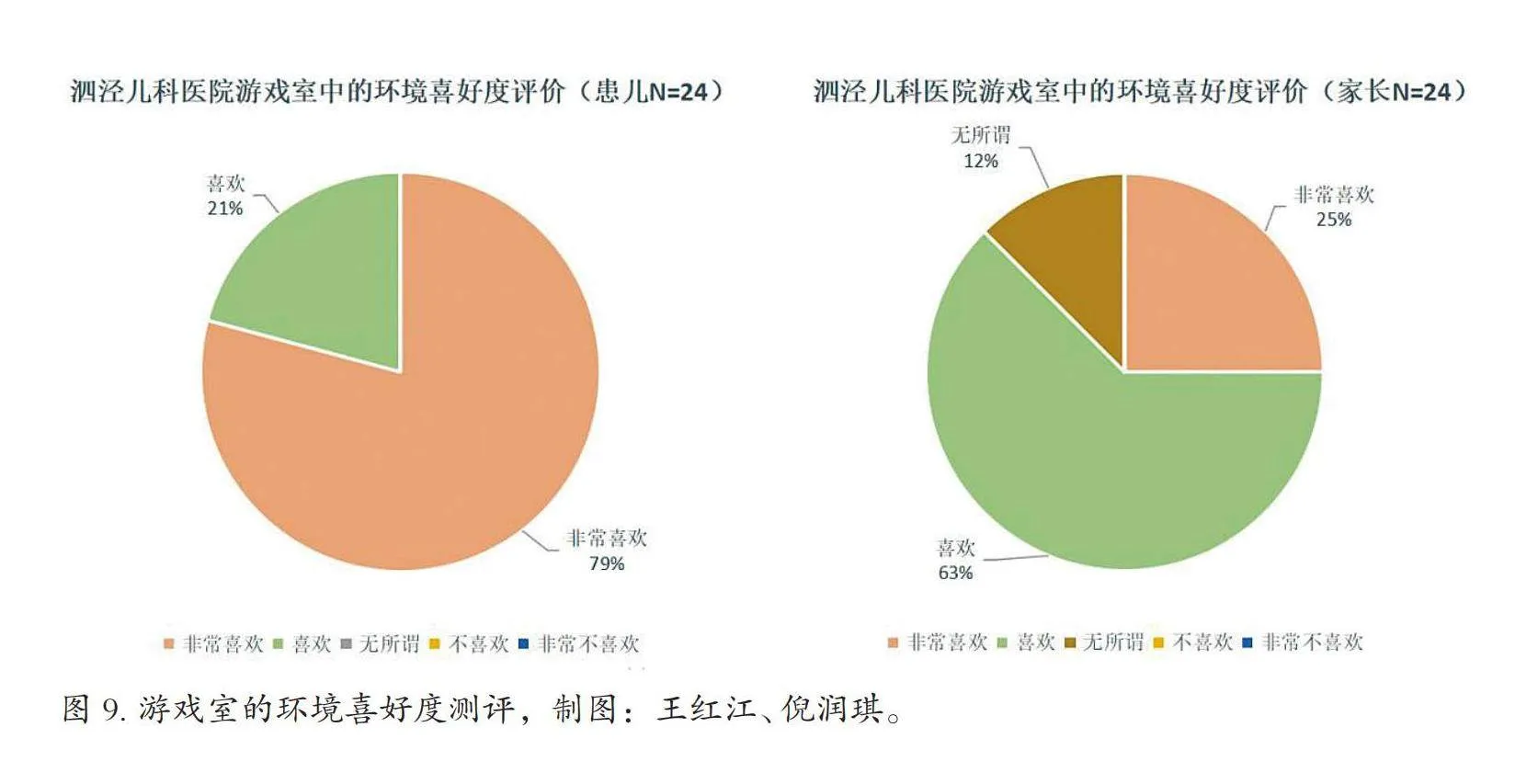

喜好度:N=24,李克特五級量表訪談顯示,患兒和家長都普遍喜歡游戲室,且患兒比家長的喜好度更高(圖9)。

(3)調查C數據

Q1宣教效果:對20位患兒和家長的半結構訪談中,16組家庭認為可以從交互游戲中獲取預防疾病知識,占比80%。證明交互空間游戲可以和醫學知識宣教有機結合起來。

Q2社交促發效果:80位患兒中共促發陌生人之間的社交行為(湊近觀看和交談、合作等)38次,占比參與孩子數量的52%。在對20位患兒的半結構訪談中,14位愿意與不認識的小朋友一起共同參與交互,占比70%。證明交互空間游戲能有效促發積極社交。

Q3負面情緒緩解效果:對20位患兒家庭的半結構訪談結果表明,17位患兒和14位家屬認為本多功能交互游戲室能有效緩解等候時的無聊和焦慮等負面情緒,分別占患兒的85%和家長的70%。顯示交互敘事空間對緩解就醫負面情緒的有效性。

(4)調查D數據

因為本療愈機構整體團隊人員較少,從回收到的10份問卷看:

Q1:改造后新環境能否緩解自己工作壓力?——有效6人,不確定3人,無效1人;

Q2:您認為空間交互游戲對緩解患兒就醫負面情緒是否有效?——有效7人,不確定3人;

Q3:您認為空間交互游戲對緩解家長就醫負面情緒是否有效?——有效7人,不確定3人。

3. 結論

調查A、B、C、D數據顯示,泗涇醫院兒科交互游戲等候區得到很高的用戶關注度和參與度,能觸發陌生人之間的積極社交活動;24組家庭中,患兒喜好度最高(喜歡和非常喜歡占比100%),其次是家長(喜歡和非常喜歡占比88%)和醫護人員(喜歡和非常喜歡占比60%),都超過了一半;多數家長和患兒認為本空間能緩解就醫負面情緒,提高兒科知識宣教效果,觸發積極社交活動;在醫護人員中,60%的醫護人員認為空間交互敘事游戲對緩解自己工作的負面情緒有效。部分管理醫護人員提出了應減少復雜的電子交互,多一些免維護的非智能交互的建議,也是未來設計中應該關注的。

三、相關理論總結

(一)游戲化的空間有形交互可以緩解患兒負面情緒

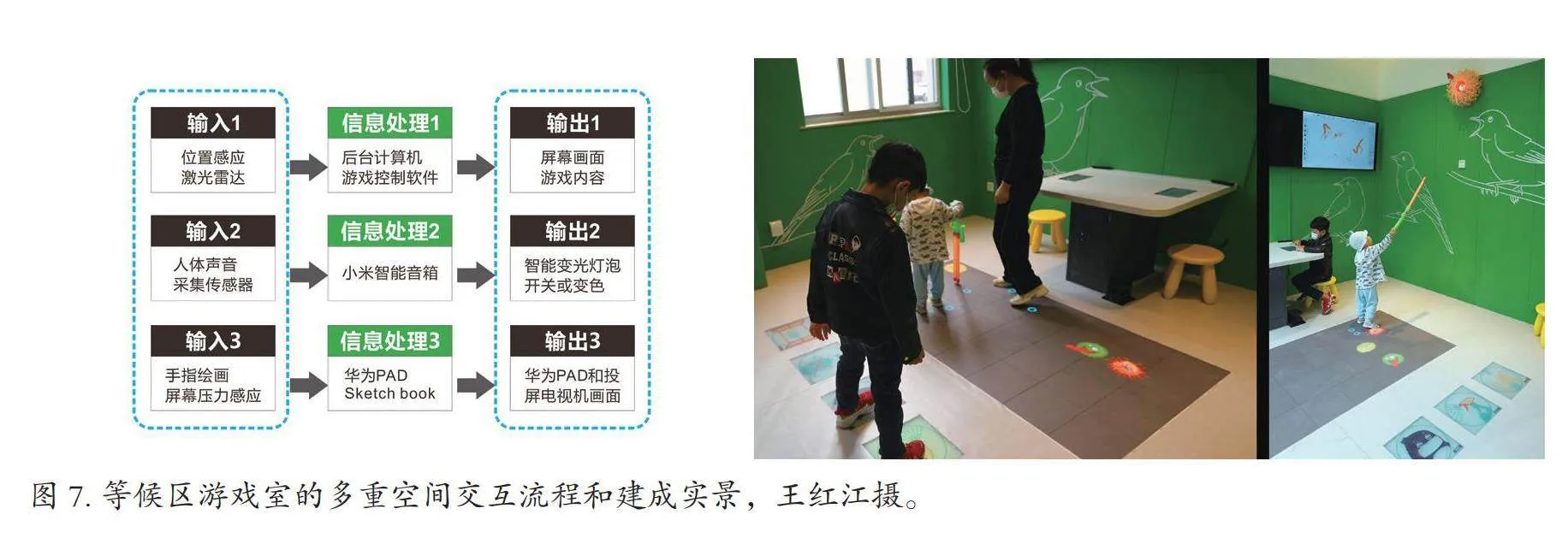

和數字世界無形的和短暫的虛擬交互不同,空間中的有形交互是一種融合了數字空間和物理空間的交互方式,在虛擬世界和現實世界之間搭建了一個“混合現實”。麻省理工的媒體實驗室(MIT Media Lab)是環境有形交互研究的先驅。早在1995年,石井(Hiroshi Ishii)就在MIT媒體實驗室建立了“有形交互媒介(Tangible Media)”研究所。在1997年CHI論壇的一篇開創性論文中,石井和烏爾默(Brygg Ullmer)設想了一種有形用戶界面(TUI),通過讓數字信息有形化,搭建橫跨信息空間和物理空間鴻溝的橋梁。他們稱之為“有形比特(Tangible bits)”,一種比特與可抓取物理對象之間的耦合。這種將物理數據和數字數據結合在一起的有形接口,可以物理地表示信息數據,由于有形物體的物理狀態體現了基礎計算的數字狀態,數據可以被直接感知和物理操作。無縫連接的交互行為因此可以變得更自動化、潛意識和直覺化[3]。在有形交互模式中,信息被無所不在的有形物體承載,信息交互可以脫離電子屏幕進行。該理論為在兒童療愈空間中緩解患兒負面情緒提供了新思路(圖10)。

患兒在醫院面臨許多心理挑戰:受限的自由、父母和孩子之間的信任沖突、痛苦的治療過程,所有這些都發生在陌生的環境中。有限的認知發展可能會限制孩子處理這些壓力的內在應對技能。[4]使用空間有形交互敘事的藝術療愈手段,可以從心理層面滿足患兒的人性化關懷,成為增強型護理的重要手段。

大量循證療愈理論已經證明緩解患兒負面情緒有利于提高患兒治療和康復效果。兒童就醫時的負面情緒屬于心理活動,包括無聊、沮喪、恐懼、焦慮、絕望等,而壓力是導致負面情緒的關鍵因素,緩解患兒負面情緒有效的辦法之一是“積極性分散(Positive Distraction)”,而游戲是很好的積極分散手段。

基于物體和空間的有形交互,近年來在兒童敘事性療愈環境中逐步體現出獨特的應用優勢。要打開孩子的心門,“故事”和“游戲”是最好的鑰匙。孩子的感知和心靈會因為一個美好故事而被打開、被理解。但每個個體都具有獨特的經歷和知識,每個兒童內心都有充滿生命溫度的珍貴故事。兒童敘事取向的治療方式強調看見兒童的天賦和美好,支持兒童成為自己的主人,讓兒童獲得尊重與力量。敘事治療如同療愈心靈的溫泉,能讓孩子在面對患病、創傷等生命困頓的時候,被溫暖的善意所包圍。兒童敘事治療需要激發患兒自己寫自己的故事,鼓勵患兒聆聽他人的故事,同時也需要好玩又自由的空間,來創造患兒的敘事陪伴場景,相比純屏幕交互,可以沉浸式參與的有形交互成為最佳選擇之一。

(二)游戲化空間有形交互的符號特征總結

游戲化空間有形交互具有敘事空間沉浸性、敘事內容開放性、敘事媒介豐富性三個特點,很符合兒童認知特點,是兒童就醫等候空間的優良符號載體。

1. 敘事空間沉浸性

空間有形交互媒介和后期植入療愈空間的繪畫和雕塑等軟裝藝術品不同,具有很強的空間體驗感和沉浸性,并成為場所精神塑造不可分割的組成部分。環境行為學研究中的“相互滲透論”認為,人和環境是一個不可分割的整體系統,人在感知、解釋和使用環境的同時,也在適應和改變環境,從而構成人與環境相互滲透的系統。

2. 敘事內容開放性

敘事權開放:傳統文學作品中,作者控制了敘事權,讀者是受述者。而在交互型敘事空間中,超文本的閱讀者被更大賦權,他們通過改變故事的輸入端,成為故事建構者之一。在空間有形交互構建的混合敘事中,聲光電等多媒體手段的綜合應用,使敘事者和受述者融合成為可能。

故事腳本開放:空間有形交互既可以在敘事治療的自由書寫和空間公共敘事之間找到結合點,也可以在藝術治療的繪畫治療、表演治療和空間公共敘事之間找到結合點,這是一種設計師和用戶共同參與的開放式設計路徑。交互敘事的藝術家將是一位富有想象力的“程序作家”,他像上帝一樣定義行為規則,而不是決定行為本身。

交互式敘事提供了戲劇性和情感復雜性[5],但過于復雜的互動會讓參與講故事的人無法掌控局勢,而太強調單向敘述,則會限制參與者的互動行為[6],平衡好“講述”和“互動”是設計重點也是難點。

3. 敘事媒介豐富性

空間有形交互具有典型的富媒體特征。空間界面和家具等實物媒介,視覺藝術中的圖片、視頻、動畫、文字,表演藝術的音樂和舞蹈媒介,都可以通過信息化多媒體腳本生動地串聯起來。

表演藝術和視覺藝術相互配合,可以有效彌補空間敘事時間性不足的短板。表演藝術側重過程表達,屬于行為敘事類型。其表達模式具有較強的時間屬性,如療愈空間中的音樂、舞蹈、戲劇和角色扮演等,都屬于這一類型。

空間有形交互的物質載體也呈現出越來越豐富的特點。從傳統的非智能機械式交互,到后來的屏幕交互,以及未來基于泛在計算物聯網的空間智能交互,空間交互物質載體正在發生深刻的變化。

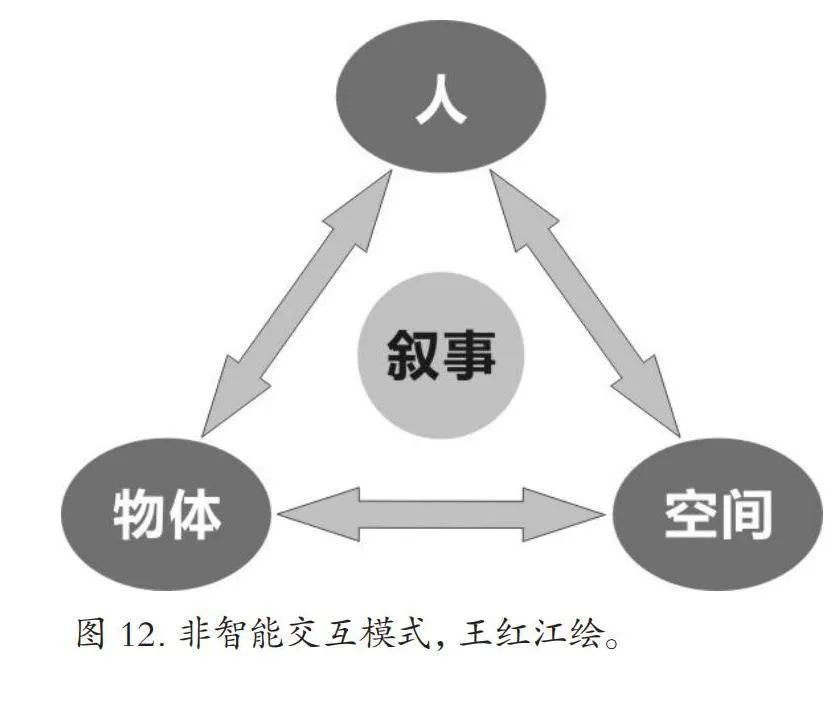

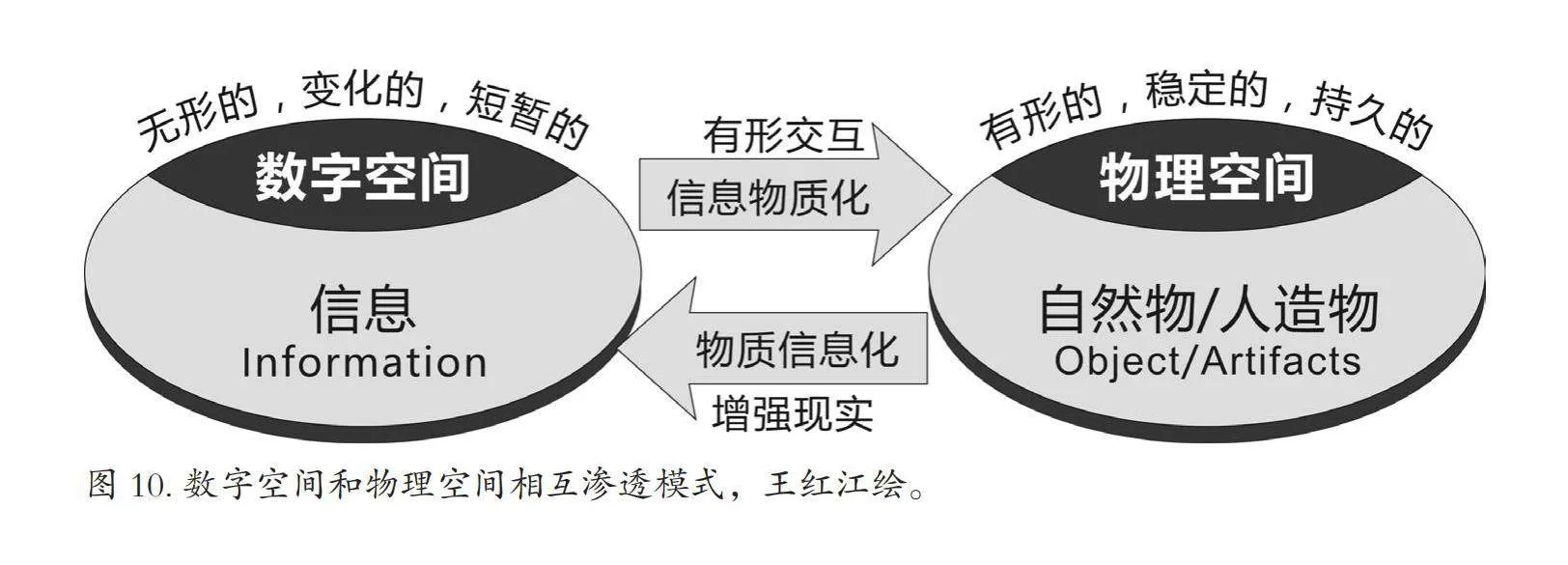

(三)空間智能交互和非智能交互的組合策略

對于游戲化敘事空間而言,無論哪種交互方式,都以空間體驗者行為為交互觸點。智能交互在人、空間、物體和信息之間,建立“輸入—處理—輸出”的交互關系,敘事構成了四要素互動的內核(圖11)。非智能交互方式自古就有,不需要復雜的智能信息處理和反饋后臺,人、物體和空間三者之間直接互動,因此建設成本相對更低,維護也更方便(圖12)。但智能交互由于引入了現代數字媒體技術,因此在敘事的多樣化和富媒體化方面,遠勝非智能交互。智能交互與非智能交互各有優缺點,設計師根據具體要求組合使用,將給兒童就醫等候空間帶來更豐富的交互敘事手段。

(四)總結

基于文獻和泗涇醫院兒科等候區實踐研究表明,游戲化空間中的有形交互觸發的積極社交和故事聯想,能積極分散注意力,有效為患兒心理減壓。游戲化有形交互空間是緩解患兒就醫等候負面情緒的有效手段。同時,患兒情緒改善正向傳導給陪護家長和醫護人員,間接促進了兒童就醫等候整體環境體驗的提升。但在建造落地和后期使用環節中,控制造價和方便維護,也是游戲化有形交互空間設計的關鍵因素。

[1]轉引自《“健康中國2030”規劃綱要》,中共中央、國務院,2016年10月25日印發。

[2]轉引自《關于印發加強兒童醫療衛生服務改革與發展意見的通知》,國家衛計委,2016年5月18日發布。

[3]Hiroshi Ishii, Brygg Ullmer, "Tangible bits: towards seamless interfaces between people, bits and atoms" (paper presented at the meeting for International Conference on Human Factors in Computing Systems,Atlanta, Georgia, March22-27, 1997),pp.234-241.

[4]Oksala R , Merenmies J .,"Children's human needs in intensive care," Intensive Care Nursing, vol.5, no.4(1989) : 155-158.

[5]Chris Crawford, Chris Crawford on Interactive Storytelling(Hoboken:New Riders, 2004), p59.

[6]Marie-Laure Ryan, "Narrative and the Split Condition of Digital Textuality, " in Videogame, player, text, ed. Barry Atkins and Tanya Krzywinska (Manchester: Manchester University Press, 2007), p88.