鄉村再造:藝術介入鄉村的內在機理與創新路徑

本文為吉林省教育科學“十四五”規劃2023年度一般課題“地方高校環境設計教育賦能鄉村振興的實踐路徑研究”(項目編號:GH23150) 研究成果。

作者簡介:田智文,長春師范大學美術學院講師,研究方向為建筑空間形態研究、文旅融合。

摘 要 在鄉村振興戰略的大背景下,藝術介入鄉村的重要性與意義日益凸顯。藝術不僅能為鄉村帶來物質和經濟的增長,更能深刻影響鄉村社會和文化的全面振興,推動鄉村再造進程。然而,在目前的鄉村現代化建設實踐中,藝術介入鄉村面臨著諸多挑戰,如同質化嚴重、資本過度介入和鄉村文化內核的缺失等。因此在鄉村振興的過程中,如何有效地發揮藝術的作用,克服當前面臨的問題,實現鄉村的可持續發展是研究的重點。為此,本文通過深入探討藝術介入鄉村的內在機理和創新路徑發現,藝術介入鄉村需要注重審美引領的多元化建設,通過美學思維創新鄉村旅游模式,利用藝術場景煥新鄉村風貌,并融入藝術元素豐富鄉村節慶活動。這些措施不僅能夠有效提升鄉村的吸引力和競爭力,還能促進鄉村文化的傳承與創新,實現鄉村物質、經濟、社會、文化的全面振興,推動鄉村再造,實現鄉村振興的可持續發展。

關鍵詞 藝術介入;鄉村再造;內在機理;創新路徑

Abstract: Against the backdrop of the rural revitalization strategy, the importance and significance of art intervention in rural areas are increasingly prominent. Art can not only bring material and economic growth to rural areas, but also profoundly influence the comprehensive revitalization of rural society and culture, and promote the process of rural reconstruction. However, in the current practice of rural modernization construction, the intervention of art in rural areas faces many challenges, such as serious homogenization, excessive capital intervention, and the lack of rural cultural core. The process of rural revitalization, how to effectively play the role of art, overcome current problems, and achieve sustainable development of rural areas is the focus of research. Therefore, through in-depth exploration of the internal mechanism and innovative path of art intervention in rural areas, this paper found that art intervention in rural areas needs to focus on diversified construction guided by aesthetics, innovate rural tourism models through aesthetic thinking, use artistic scenes to revitalize rural landscapes, and integrate artistic elements into rich rural festival activities. These measures can not only effectively enhance the attractiveness and competitiveness of rural areas,6aiBLU1JD3BRZMObGE+JWA== but also promote the inheritance and innovation of rural culture, achieve comprehensive revitalization of rural material, economic, social, and cultural aspects, promote rural reconstruction, and achieve sustainable development of rural revitalization.

Keywords: artistic intervention; rural reconstruction; internal mechanism; innovation path

一、研究緣起及文獻綜述

“藝術介入”這一詞匯,其深厚的文化底蘊和歷史根源,可追溯至美國當代享有盛譽的國際美學家阿諾德·貝林特的杰出著作《藝術與介入》,書中所謂的“介入”指的是欣賞者通過感覺、知覺以及個人經驗的融入,深入參與到藝術作品的審美空間之中,從而與作品產生深刻的互動與共鳴[1]。這種介入現象廣泛存在于多種類型的活動中,在感官上、意識層面、身體參與和社會層面,都有所體現。在藝術社會學的專業視角下,藝術最初聚焦于城市社會這一多元化且復雜的領域,敏銳地察覺并批判性地反思了城市化進程中產生的各種問題。通過其獨特的視角和表現媒介,藝術不僅重塑了城市的精神內核,還對其進行了深刻的人文探討,進一步豐富了城市的文化底蘊,并增強了其人文關懷的屬性。隨著中國城鄉發展的不斷轉型,原有的鄉土中國格局正逐漸轉變為城鄉融合的中國新面貌。在這一過程中,鄉村地區受到城市文化的顯著影響,資本下鄉和旅游開發的熱潮此起彼伏。在這種背景下,藝術介入鄉村的現象逐漸嶄露頭角,成為一種新的趨勢和現象。藝術介入鄉村,或稱之為鄉村藝術實踐、藝術參與鄉村,是通過藝術實踐的方式助力鄉村振興的一種新興發展模式。藝術介入鄉村,不僅為鄉村帶來了景觀的美化,為鄉村旅游開辟了新的致富道路,同時也在社區治理和地方文化傳承等方面取得了顯著的成效。在藝術介入鄉村建設的過程中,藝術實踐往往發揮著催化或引爆的重要作用。它不僅能夠促進溝通與交流,增強鄉村的自豪感,還能夠將外部的現代文明元素,如英文、新興藝術潮流等引入鄉村。鄉村建設的最終目標并非僅僅局限于物質層面的建設,因為鄉村并非僅憑建設就能形成,鄉村是經由家族世代的生命延續與積累而逐漸發展起來的[2],目的更在于守護和傳承中國文化,推動其不斷更新與創造性轉化。我們的最終目標是實現“鄉村再造”,這不僅是對鄉村面貌的更新,更是對中國文化的深度挖掘與傳承,從而賦予鄉村新的生命力與文化內涵。

近年來,隨著藝術介入鄉村實踐的深入發展,國內學者從不同角度對藝術介入鄉村進行了深入研究。一方面,學者們關注藝術介入鄉村的多元路徑,如通過藝術家駐村計劃、文化創意產業等方式,探索藝術在鄉村空間重構、經濟振興、社會凝聚及文化傳承等方面的積極作用。劉姝曼從人類學角度分析得出,藝術在鄉村復興中的角色日益重要,藝術家們溫和地參與中國鄉村建設,以“青田范式”舉例提出了藝術如何為鄉村重建提供新思路和新策略[3]。謝仁敏、司培指出,藝術在介入鄉建的過程中,應當指向經濟、生態與文化,通過藝術的創造性轉化,重新發現和闡釋鄉村社會傳統文化,并創新性融入現代文化,構建起一個將傳統意涵與現代價值相統一的意義空間[4]。劉斐闡釋了藝術介入鄉村振興的重要價值:以藝術與審美教育、藝術節慶、文創設計、空間營造等方式提升鄉村精神水平,培育文化產業以及提高社會效益[5]。陸梓欣、齊驥指出,藝術鄉建作為賦能鄉村振興的創新手段,在鄉村實踐中可通過協同緊密的時空關聯及嵌入互補的場景關聯,與鄉村文化產業融合發展,并以文化價值再構、空間場景重塑、村落關系再生為支點,推動鄉村高質量發展[6]。另一方面,學者們也反思了藝術介入鄉村過程中出現的問題,如過度商業化、文化同質化、村民參與度不高等,并提出了相應的解決策略。江凌指出,在藝術介入鄉村現代化建設實踐中,存在著多主體利益爭端、村民話語權旁落等問題。并提出重振鄉村特色文化、挖掘在地文化、藝術融合鄉村文旅產業等一系列解決策略[7]。劉琪指出,鄉村生產的關系應是“百工-百業-百藝”融合共生的,既不能偏離鄉土社會內部結構,也不能脫嵌于現代商品經濟的現場之外[8]。特別,一些學者強調,藝術介入應尊重鄉村的本土性和差異性,注重與村民的溝通與協作,以實現藝術與鄉村的和諧共生。張犇指出,藝術鄉建必須從鄉村的自身邏輯出發,以鄉村傳統文化資源為本位,構建鄉村內部自我認同的文化內循環系統,以實現喚醒和激發鄉民的主體意識、整合在地性優勢資源、復構鄉村文化生態發展模式等目標[9]。季中揚、康澤楠提出,“藝術鄉建”的關鍵在于以現代藝術精神重塑鄉民的主體性,促進鄉民的傳統文化與現代文明的精神匯通,通過改變生活在鄉村的人,進而改變鄉村的社會結構,讓鄉村真正融入現代社會;在實踐中,藝術家要提防“啟蒙主義”姿態,通過互動與對話,在潛移默化中重塑鄉民主體性[10]。

綜上所述,既有文獻對藝術介入鄉村的研究是一個復雜而多元的過程,涉及政治、經濟、文化等多個層面,為深入后續研究奠定了基礎。本文旨在進一步挖掘藝術介入鄉村的內在機理與創新路徑,不僅關注藝術如何促進鄉村的經濟發展和社會變遷,更聚焦藝術如何與鄉村文化深度融合,實現鄉村文化的傳承與創新。通過深入探索藝術介入鄉村的多元路徑與實踐案例,不僅豐富和完善了藝術社會學與鄉村發展理論,而且為地方政府、藝術界及鄉村居民提供了推動鄉村文化傳承創新、經濟發展與社會和諧的可操作性策略,有助于提升鄉村綜合競爭力,促進鄉村的全面振興與發展。

二、鄉村再造動力:藝術介入鄉村的內在機理

藝術介入鄉村,實為新時代背景下引領的鄉村“新文化運動”,旨在深度激活鄉村文化潛力,推動鄉村的繁榮與發展。通過藝術的社會參與,努力將鄉村的傳統資源在現代語境中進行本土化的轉化與再生,從而全面促進鄉村在物質、經濟、社會和文化等多方面的振興,最終實現“鄉村再造”,讓鄉村煥發出新的生機與活力。

(一)藝術介入促進鄉村空間重構與鄉村物質振興

鄉村空間重構作為鄉村物質振興的核心驅動力[11],關鍵在于整合與重塑鄉村的地理環境與社會關系模式。鄉村空間作為一個動態適應系統,其物理結構、事件演變、活動流動及人員交互共同塑造了其獨特的動態性。藝術的社會參與在此過程中扮演了關鍵角色,通過審美塑造和文化表達等手段,深刻影響了鄉村空間的物理布局與文化氛圍,從而推動了鄉村的物質振興與全面發展。藝術介入鄉村空間重構與物質振興是一個復雜而深刻的過程,它涉及鄉村物理空間的改造、社會關系與文化傳統的重塑、鄉村旅游產業的發展等多個方面,其中,藝術節慶活動以其獨特的魅力成為推動鄉村物質振興的重要力量。藝術節慶活動不僅依托鄉村本土資源,通過舉辦大地藝術節、論壇、打造藝術展館等多種形式,將公共藝術深植于鄉村,更在深層次上帶動了住宿、餐飲、農產品等旅游相關行業的蓬勃發展,為當地居民提供了廣泛的就業與增收機會,有力推動了鄉村產業的全面提升與復興。

以日本新潟縣越后妻有的“大地藝術祭”為例,該藝術節自2000年起,通過集結世界頂級藝術家資源,形成了“公共藝術作品+藝術空間+展覽論壇+志愿服務+旅游產業”的運作模式,不僅實現了運營成本的基本平衡,更為當地帶來了可觀的經濟收益。藝術節慶活動不僅改變了鄉村的物理空間布局,如增設地標性建筑、改造建筑風貌等,更深層次重構了鄉村的社會關系與文化傳統。以“大地藝術祭”為例,該藝術節通過藝術作品的展示與互動,增強了鄉村與外部世界的聯系,推動了鄉村空間的逐步演變,使鄉村從廢棄的島嶼轉變為舉世聞名的藝術圣地。藝術節慶活動同時促進了藝術與鄉村生活的深度融合,使藝術成為鄉村生活的一部分。在“大地藝術祭”中,藝術家們將藝術作品融入鄉村的自然景觀與人文歷史中,使游客在欣賞藝術的同時,也能感受到鄉村的獨特魅力,從而增強了鄉村的文化認同感和吸引力。藝術村模式則從村莊整體發展出發,深度改造建筑景觀,吸引藝術家群體入駐,舉辦各類藝術活動,促進藝術與鄉村生活的深度融合,全面激活鄉村的文化活力。這些模式各具特色、互補性強,共同構成了鄉村空間重構與物質振興的多元支撐體系。它們以藝術為媒介,不僅提升了鄉村的物質環境質量,更在精神文化層面為鄉村帶來了新的生機與活力,彰顯了鄉村獨特的現代魅力和深厚的文化價值。

(二)藝術介入驅動鄉村旅游升級與鄉村經濟振興

藝術介入鄉村旅游,不僅為鄉村風貌帶來了顯著變化,更是對鄉村文化與經濟的一次深度激活與重塑[12]。以安徽省黃山市黟縣碧陽鎮的碧山村為例,通過“碧山計劃”的深入實施,藝術的力量在鄉村旅游中得到了淋漓盡致地展現,為鄉村的全面振興注入了新的活力。“碧山計劃”(圖1)由文化與藝術相關人士歐寧和左靖等人于2011年發起,旨在通過藝術介入,引領村民共同挖掘和復興當地的歷史遺跡、鄉土建筑及手工藝。藝術家們深入鄉村,與村民緊密合作,共同探索鄉村文化的傳承與創新之路。在藝術家的指導下,村民們開始重新審視并珍視自己的文化遺產,積極參與到鄉村建設的實踐中,共同推動鄉村文化的復興。在“碧山計劃”的推動下,碧山村的文化價值得到了重新認識與挖掘。藝術家們利用當地的鄉土材料和手工藝,創作了一系列具有徽州文化特色的旅游產品,如手工藝品、民宿等,這些產品不僅具有實用價值,更蘊含著深厚的文化內涵和藝術魅力。同時,藝術家們還通過舉辦展覽、講座等活動,將碧山村的文化故事和歷史記憶生動呈現給游客,增強了游客對鄉村文化的認知和認同感。除了文化價值的挖掘與呈現,藝術介入還推動了碧山村鄉村旅游產品的創新與發展。藝術家們根據鄉村的自然風光和人文景觀,設計了一系列豐富多彩的旅游體驗活動,如徒步、攝影、寫生等,滿足了游客的多樣化需求與體驗。這些活動不僅讓游客親身體驗到鄉村生活的寧靜與美好,還讓他們深刻感受到鄉村文化的獨特魅力。更重要的是,“碧山計劃”推動了鄉村旅游從單一景點向全域旅游的轉型升級。藝術家們通過整合鄉村的多元資源,如自然風光、歷史文化、民俗風情等,打造了一系列具有地域特色和吸引力的旅游產品,延長了游客的停留時間,提升了鄉村旅游的綜合效益。同時,藝術家們還積極參與到鄉村環境的改善和公共設施的建設中,為游客提供了更加舒適和便捷的旅游環境。碧山村的案例充分證明了藝術介入在驅動鄉村旅游升級與鄉村經濟振興中的重要作用。它不僅為鄉村旅游增添了新的活力與魅力,更通過深入挖掘鄉村文化價值、創新旅游產品與模式以及加強與當地村民的合作與溝通,推動了鄉村的全面振興與發展。這一成功經驗為其他鄉村提供了有益的借鑒和啟示,展示了藝術介入在鄉村振興中的廣闊前景和無限可能。

(三)藝術介入引領鄉村社區營造與鄉村社會振興

鄉村社區營造作為對傳統鄉村建設模式的優化升級,是城鄉一體化進程中的最新展現形式,更是推動鄉村實現持久繁榮與發展的有力舉措[13]。鄉村社區營造在實踐中巧妙地融入藝術介入的手法,旨在構建一個以村民為核心的協作框架,積極聯動當地協會、專業團隊和藝術家共同參與,共同推動鄉村社區的繁榮與發展。采用這種協作模式,進一步鞏固鄉村社區的凝聚力,提升鄉村環境的整體美感,最終實現鄉村社會的全面振興與發展。

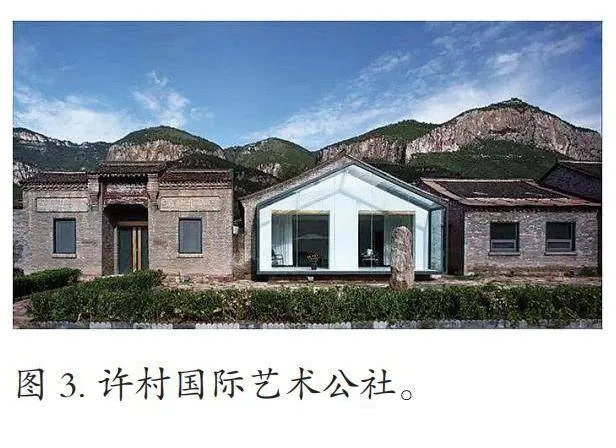

以山西和順縣的許村為例,2007年,廣東工業大學渠巖教授團隊在此啟動了“許村計劃”,標志著“中國藝術鄉建元年”的到來。許村,一個擁有悠久歷史且資源豐富的太行山腳下的小山村,曾因地理位置閉塞而陷入貧困。然而,自“許村計劃”實施以來,藝術家們在許村寫生、采風、旅居、創作,不僅為古老的村落注入了現代文明與文化藝術的氣息,還成功打造了一個美術產業的全產業鏈,形成了全國聞名的“許村模式”。通過組織國際藝術節、成立國際藝術公社(圖2、圖3),許村吸引了國內外眾多藝術家駐村創作,留下了豐富的藝術作品,并逐漸成為十余家機構的創作寫生基地。這一過程不僅顯著提升了許村的知名度,還激活了當地的傳統手工業與農耕文明,村民們在藝術家的引導下,共同參與到新許村的建設中,形成了村民、協會、專業團隊和藝術家共同參與的協作框架。許村的案例充分展示了藝術介入在鄉村社區營造與鄉村社會振興中的重要作用,通過精心重構歷史記憶,彰顯鄉村的人文美學底蘊,賦予鄉村新的生機與魅力。這一精心策劃的舉措,不僅致力于喚醒當地村民對鄉村往日輝煌歷史的記憶,更旨在通過一系列豐富多彩的活動,讓每一位村民都能親身感受并體驗鄉村獨有的風土人情和鄉土特色。

(四)藝術介入實現鄉村價值與鄉村文化振興

藝術介入鄉村的過程,實質上是對中國傳統“生活模式”的藝術化復興,旨在重塑鄉村的核心價值。通過這一過程能夠將“舊文化”注入新的活力,孕育出獨特的“新文化”,進而推動“鄉土中國”向更加綠色、和諧的“生態中國”發展之路邁進[14]。藝術介入作為鄉村價值與文化振興的重要策略,其專業性和創新性不容忽視。通過藝術的視角和手法,能夠重塑鄉村的核心價值,推動鄉村文化的創新與發展,為鄉村振興注入新的活力和動力。2022年文化和旅游部聯手其他5個相關部門,共同頒布了《關于推動文化產業賦能鄉村振興的意見》,該意見特別強調通過利用創意設計、音樂、美術、演出、數字文化、手工藝等文化產業的核心要素,并結合文旅融合的重點發展領域,為鄉村振興注入源源不斷的新動力與新活力,從而推動鄉村文化的全面振興與發展。在這一政策框架的支持下,通過采用藝術創新、市場策略、文化策劃、科技應用和視覺藝術推廣等多元化手段與方法,深入探索鄉村地域文化的獨特魅力,致力于傳承和發揚其文化精髓。同時,積極對傳統鄉村藝術的表現形式進行創新改造,賦予其新的活力和意義。

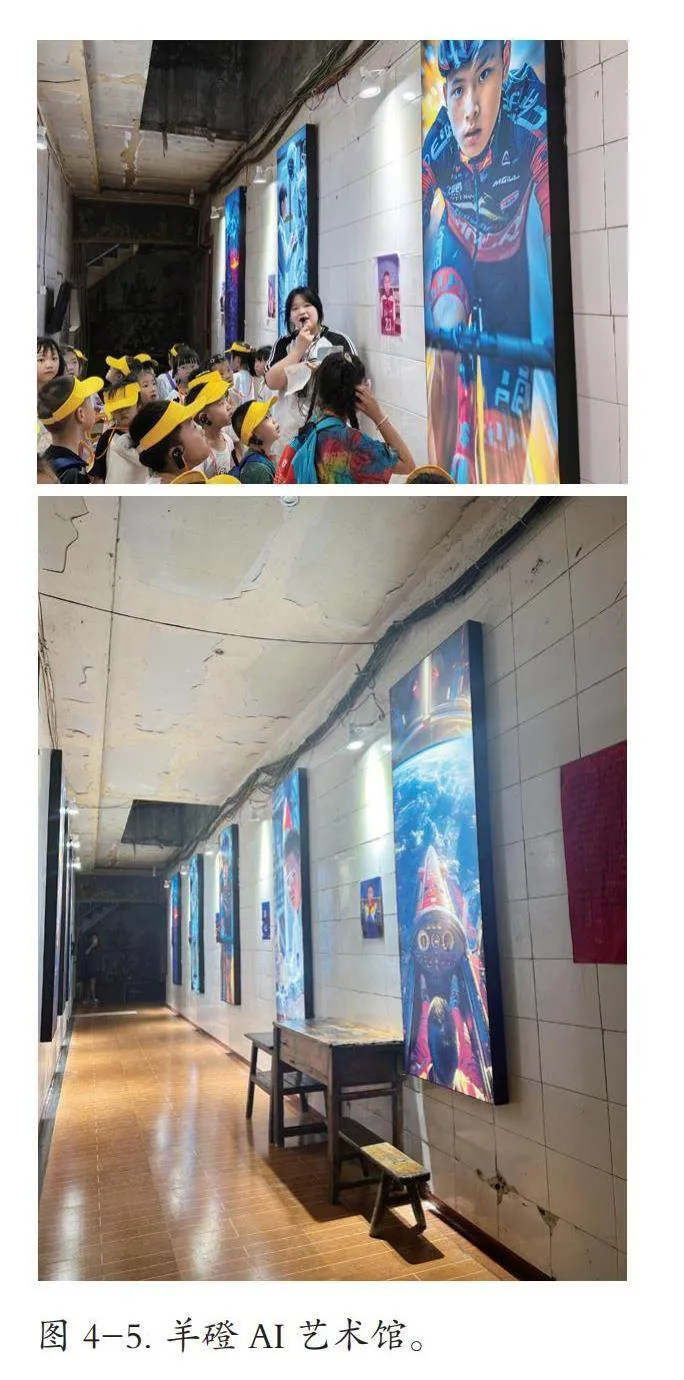

以張雷在青山村的文創產品實踐為例,他作為藝術家、專家、企業家及青山村新村民的多重身份,成功在政府、外部群體與內部群體之間架起溝通的橋梁,確保各方發展理念的一致性。張雷依托融設計圖書館和文創品牌“品物流形”,構建了多視角、多元化、多維度的傳統材料與工藝的當代應用場景,通過現代創意設計激發傳統手工藝的活力,打造出具有地域特色的文創產品,有效促進了當地經濟的增收。此外,藝術介入鄉村還探索了多種創新模式,如“藝術+新媒體”的“羊磴藝術合作社”(圖4、圖5),通過提升村民短視頻拍攝技能,助推鄉村產品在新媒體平臺上的熱銷;“藝術+音樂”的遂昌縣音樂節,通過培養當地音樂人才,舉辦系列音樂節,將高雅古典音樂帶入鄉村,豐富了村民的文化藝術生活;“藝術+美食+數字媒體”的“翎芳魔境”項目,則以美食為切入點,結合短視頻傳播手段,開展鄉村美食工坊、培訓及村婦美食計劃,實現了農婦的本地就業,成為鄉村美食文化的代言人,有效傳播了鄉村文化。這些案例充分展示了藝術介入在鄉村價值與文化振興中的重要作用,通過創新設計、市場策略、文化策劃、科技應用等手段,深入挖掘鄉村地域文化的獨特魅力,傳承和發揚其文化精髓,為鄉村振興注入了新的活力和動力。

三、鄉村再造挑戰:藝術介入鄉村的現實困境

(一)千村一面:批量生產的網紅村

隨著網絡時代的飛速發展,一種以追求快速振興為目的的藝術介入鄉村模式正愈演愈烈,其核心為批量打造所謂的“網紅村”。藝術家們紛紛將目光投向那些具有豐富文化資源以及歷史悠久的村落,精心策劃并運作,吸引知名藝術家進駐,借此迅速提高村落的知名度與吸引力。然而,這種模式快速崛起的背后,隱藏著鄉村振興的深刻憂患。以云南高黎傣族村寨帕連村為例,這個2013年入選中國傳統村落名錄的古老村落,在不到兩個月的時間里,便在“色彩改變鄉村”計劃的推動下,由原本的寧靜鄉村迅速轉型為熱門的網紅打卡地。藝術家信王軍巧妙地利用村莊的“困難”作為創作靈感,成功將村落推向公眾視野,但在這一過程中,對鄉村文化的深層保護和鄉村環境的整體性考慮卻顯得不足。

隨著這一模式的廣泛復制,鄉村建設的同質化愈發嚴重。在多個鄉村中,趨同現象愈發明顯,雕塑、標識牌等公共藝術裝置以及滿墻的涂鴉藝術被頻繁復制,這些表面上看似新穎的藝術品,實則掩蓋了鄉村面貌原本獨特的魅力和多樣性。以遠在山西和云南的西懷遠村與帕連村為例,盡管各自承載著截然不同的風土人情和地域特色,但藝術家們在創作墻繪時卻采用了高度相似的表現手法,這種做法無疑削弱了鄉村原本的獨特性和個性魅力。

更令人擔憂的是,眾多“網紅村”的藝術呈現形式,常常僅限于對城市藝術作品的表面模仿和機械移植,忽視了鄉村環境整體的和諧與適應性,缺乏對鄉村歷史背景的深入考量與創意融合。這種缺乏對鄉村環境深刻理解的創作方式,不僅導致藝術表現與鄉村風貌格格不入,甚至可能破壞鄉村的自然環境和文化遺產。“網紅村”現象的背后,正是藝術家們追求新奇、獨特的創作動機以及迅速獲得名聲和經濟效益的利益需求。在藝術家們對城市空間感到厭倦后,鄉村成為他們尋找新創作靈感的“畫布”,同時也成了他們吸引關注、增加流量的新舞臺。然而,這種以商業化和流量為導向的藝術介入鄉村模式,不僅難以真正推動鄉村振興,反而可能加劇“鄉村再造”的同質化和商業化,導致鄉村內核的真實性和多樣性受損。

(二)資本角逐:快速植入鄉村的城市旅游

隨著“網紅村”的熱潮不斷升溫,鄉村旅游業亦呈現出蓬勃的發展態勢。這一現象不僅激發了鄉村地區的活力,還吸引了眾多資本的關注。鄉村以其獨特的自然風光、豐富的歷史底蘊和淳樸的民俗風情,成為投資者們競相追逐的新熱點。然而,在追求鄉村旅游迅速發展的同時,一些投資者卻忽視了鄉村的獨特魅力。他們過于追求短期的經濟效益,沒有充分考慮鄉村的地域特色以及歷史背景,使得鄉村旅游失去了其應有的特色和吸引力,這種盲目發展的模式直接導致了城市旅游模式的簡單復制,短時間內涌現出諸多“鄉村文化藝術節”。這種做法缺乏對鄉村獨特性的深入理解和尊重,一些鄉村藝術項目在表面上標榜著促進鄉村振興的崇高目標,但實際上,其核心驅動力往往是對經濟利益的追求。這些項目往往打著“藝術”的旗號,卻忽視了鄉村自身的真實價值和本土特色,實質上造成城市資本對鄉村資源的過度開采和不當利用。

例如,2012年浙江臺州玉環市政府投入三百余萬元巨資,精心策劃并舉辦了名為“美麗鄉村動漫文化盛宴”的盛大活動。作為活動的重要組成部分,他們特別推出了一個創新項目——“動漫夢幻谷”,旨在將鄉村的自然美景與動漫文化完美結合,為游客們帶來一次別開生面的鄉村動漫體驗。在這片廣袤的油菜花田中,各式各樣的卡通形象如“蜘蛛俠”“藍精靈”“白雪公主”等隨處可見,為鄉村增添了濃厚的動漫文化氛圍。項目策劃者深信動漫作為一種富有創意的藝術形式,不僅具有提煉和展現百姓生活深層魅力的能力,更能為鄉村注入新的活力。他們寄望這種都市中的新興文化產業能夠與鄉村獨有的文化、旅游資源和自然景觀和諧相融,共同孕育出更多元、豐富的產業生態鏈,為鄉村經濟的蓬勃發展提供新的契機,同時也為鄉村歷史的傳承與創新打開新的篇章[15]。然而,在審視這些鄉村產業化的措施時,不難發現城市資本的競爭與追逐在其中占據了主導地位。在這種背景下,藝術往往被資本所利用,成為一種剝削鄉村資源、追求經濟利益的手段,而非真正服務于鄉村振興和持續發展的工具。

(三)內核缺失:商業侵蝕的鄉村社區營造

近年來美麗鄉村建設計劃成為吸引游客的璀璨招牌。眾多鄉村不僅自發地投入建設,還吸引了大量的資本涌入,這些資本致力于通過對鄉村的社區營造來打造具有藝術氛圍的鄉村休閑旅游項目,從而推動整個鄉村經濟的蓬勃發展。這種發展模式不僅彰顯了鄉村的獨特魅力,也為其帶來了新的經濟增長點。然而,在這一波商業化浪潮中,許多鄉村社區營造項目過于追求短期經濟效益,忽視了鄉村社會振興的深層需求。這些鄉村社區營造項目往往以獨特的藝術氛圍和鄉村發展潛力為宣傳點,通過與藝術家攜手合作,對鄉村進行外在的改造和美化,以此提升鄉村的整體形象和吸引力。然而,這些項目在追求外在形象改造的同時,常常忽視了鄉村社區的內生力量和深厚的歷史文化底蘊,僅僅將鄉村簡單地視為城市休閑活動的延伸,而沒有深入挖掘和傳承鄉村獨特的歷史價值。這種“移植式”的發展策略不僅未能為鄉村社會的全面振興奠定穩固的基石,反而導致了鄉村精神內核的流失,使其成為缺乏內在動力和文化根基的“空中樓閣”。

以西江千戶苗寨為例,這一苗族聚居村寨原本承載著深厚的文化與歷史底蘊。然而,在過度商業化的改造過程中,鄉村原有的自然風貌和悠久的歷史文化逐漸淡出人們的視線,取而代之的是缺乏特色的商業店鋪和過度現代化的仿古街區,使得鄉村的獨特魅力逐漸消失。又如,河南省的郭亮村,一度以其獨特的自然風光和人文歷史吸引著游客,然而,在旅游業迅猛發展的同時,也陷入了商業化的漩渦。村民們為了追求經濟上的快速回報,開始忽視對鄉村環境和歷史文化的保護。原本寧靜的鄉村被喧囂的商業氣息所籠罩,街道兩旁充斥著各種商鋪和攤位,鄉村的自然風貌和傳統文化逐漸被現代化的元素替代。這種過度商業化的現象不僅讓游客難以感受到鄉村的寧靜與美好,更讓鄉村社區的精神內核逐漸缺失。

(四)藝術介入:精英藝術的展演

在藝術介入鄉村建設的浪潮中,不乏一些懷揣著對鄉村文化深厚情感的先驅者,他們不僅積極參與其中,更是將藝術視為推動社會改革實踐的重要力量,他們堅信,藝術的力量能夠跨越城鄉之間的鴻溝,成為連接鄉村與城市、傳統與現代的橋梁。然而,在藝術介入鄉村建設的實際操作中,由于缺乏對鄉村現實狀況的深刻理解和對策略路徑的精準把握,藝術介入往往演變成了一種在鄉村背景下的“精英藝術”展演,這種展示形式與原本追求的理想主義目標產生了顯著的偏差。這種偏差不僅體現在藝術作品的呈現上,更在于其與鄉村居民實際需求和生活方式的脫節,使得通過藝術介入鄉村建設進而實現“鄉村再造”的初衷難以實現。

例如,2011年藝術家左靖與歐寧,在受到民國時期著名知識精英晏陽初的鄉村建設理念深刻啟發后,攜手推出了名為“碧山計劃”的鄉村發展項目。他們希望匯集藝術家和地方知識分子的智慧與力量,共同探尋并實踐能夠有效緩解鄉村所面臨危機的創新路徑。“碧山計劃”以雙重策略為指引,致力于鄉村建設的全面推進。一方面,它積極倡導并吸引民間力量的廣泛參與,匯聚眾智眾力,共同助力鄉村的可持續發展;另一方面,通過精心策劃和舉辦一系列活動,如“黟縣百工”傳統工藝展示和“碧山豐年慶”慶祝活動,致力于保護和傳承鄉村的本土文化,使其煥發新的活力。此外,左靖與上海漢室緊密合作,攜手創立了“碧山工銷社”以推動鄉村手工藝品的銷售,以及“碧山書局”(圖6)作為文化交流平臺、“理農館”作為鄉村農業知識傳播與分享的場所,這些舉措共同助力鄉村文化與經濟的雙向發展。盡管藝術家們傾盡全力,打造出了充滿細膩與匠心的藝術空間,但遺憾的是,這些空間與鄉村固有的樸實氛圍和煙火氣息形成了鮮明的對比,顯得格格不入。這種差異在一定程度上削弱了藝術空間與鄉村生活的融合度,使得它們難以真正融入鄉村的日常生活之中。經過改造的建筑所展現出的精英化藝術特色,對于鄉村的主要村民們來說,似乎讓藝術家和知識精英們的美好愿景與社會理想變得遙不可及。村民們難以完全領悟藝術家們的深層意圖,他們更傾向于將自己置于城鄉消費關系的邊緣,因此,內心對于這些“藝術”表達產生了疏離和排斥的情緒。這種隔閡不僅阻礙了藝術與鄉村文化的融合,也限制了藝術在鄉村社會中的積極作用,這使得整個項目更偏向于一場以外來精英文化為主導的展示,而非真正深入鄉村、服務村民的實際行動。因此,“碧山計劃”被一些人視為“城市中產階級的鄉村烏托邦”,與鄉村的真實需求和發展目標存在較大的偏離[16]。

四、鄉村再造策略:藝術介入鄉村的創新路徑

藝術在介入鄉村建設的過程中,正在經歷對主體性、介入內容、形式、目的和方法的深刻反思。從單純的鄉村美化者,逐漸轉變為推動鄉村物質、經濟、社會、文化全面復興的重要力量。藝術以其獨特的參與性和創造性,正在重新構建人與人、人與自然、人與社會之間的緊密聯系,全面回應“鄉村再造”的路徑,展現其不可或缺的價值。

(一)以藝術審美引領鄉村建設多元化,推動鄉村物質與文化雙重振興

在藝術介入鄉村建設的進程中,藝術審美以其獨特的魅力和深刻的內涵,成為推動鄉村多元化發展的重要力量。藝術審美不僅具有引導人們構建理想目標的能力,更以其直觀、可感知的符號直接觸及人心,激發公眾的熱情與共鳴。在鄉村建設中,藝術審美發揮著不可替代的作用,為鄉村注入了多元化的活力,推動了鄉村物質與文化的雙重振興。

首先,藝術審美在鄉村建設中具有引領和塑造作用。通過雕塑、壁畫、景觀裝置等藝術形式,鄉村的景觀規劃與設計得以展現獨特的文化特色和藝術魅力。這不僅提升了鄉村的整體形象和吸引力,更為鄉村帶來了新的生機與活力。在保護傳統建筑風格的基礎上,進行適度的創新,使鄉村建筑更具藝術魅力,成為吸引游客和投資的重要資源。

其次,藝術審美在鄉村文化的繁榮與發展過程中扮演著必不可少的角色。通過推動雕塑公園、藝術街區等公共藝術項目在鄉村落地,不僅改善了鄉村居民的生活環境,還促進了社區凝聚和文化交流。這些舉措不僅讓鄉村文化得以傳承和弘揚,還為鄉村的可持續發展奠定了堅實的文化基礎。同時,藝術審美還通過推動鄉村經濟的發展,促進傳統農業的繁榮,促進了現代工業的反哺與滲透,實現了農業與工業的融合發展。

此外,通過科1aa0271c8e464273deb067313018979f25146d5f2755039691ca0df5dbfe1a92學合理地運用“保護復原、傳承活化、更新重構”等手段,分類、分層、分步推進鄉村建設工作,為鄉村經濟的可持續發展提供了有力支撐[17]。在具體實踐中,堅持尊重自然之美與傳統之韻,深入挖掘鄉村的原始風貌和歷史文化底蘊。同時,適度融入現代審美和個性元素,使鄉村的面貌在保持傳統韻味的基礎上煥發出現代活力。這種融合不僅體現在建筑風格、景觀設計上,更體現在鄉村文化活動的創新與傳承中。每座鄉村都有其獨特性,應因地制宜、“一村一案”,在科學研究與總體規劃的基礎上進行。通過試點逐步擴展的方式,實現藝術審美對鄉村建設多元化的賦能,推動鄉村物質與文化雙重振興,進而提升鄉村的文化軟實力和經濟發展水平。

(二)以美學思維引領鄉村旅游新篇章,激活鄉村經濟振興動力

隨著文化與旅游產業的深度融合,鄉村旅游已成為鄉村振興的重要引擎。在市場需求、政策扶持及科技創新的共同推動下,鄉村旅游展現出前所未有的活力。為了進一步激發這一潛力,應以美學思維為核心,深度挖掘并傳承中國傳統美學,同時借助現代人才的智慧,共同打造鄉村文旅的新篇章。鄉村之美在于其綜合性與整體性,涵蓋了人文底蘊、環境風貌、建設成就和服務水平等多個方面[18]。因此,不僅要有全局的視野,進行統籌布局,還需在每一處細節中精心設計,確保鄉村的傳統美學韻味得以完整保留和彰顯。

浙江省嘉興市烏鎮烏村以其獨特的實踐案例,彰顯了美學思維對于引領鄉村旅游的深遠影響。烏村鄉村文旅項目團隊在修復更新道路時,精心選擇了暗紅色硬土路,這一舉措不僅巧妙保留了鄉村的原始風貌和古樸韻味,更為游客帶來了一場別具一格的審美盛宴。這一創新的嘗試,不僅展示了烏村對于傳統美學的尊重與傳承,也成功激活了鄉村經濟的振興動力,為鄉村旅游的發展注入了新的活力。烏村團隊不僅止步于此,他們巧妙運用創意與科技手段,從自然要素中汲取靈感,結合創意與科技的魅力,設計了一系列豐富多彩的鄉村審美體驗項目。游客們可以沉浸于農田之中,親身感受農耕的樂趣;或是參與鄉間露營活動,與大自然親密接觸;還有鄉土研學課程和農耕文化生活體驗等,讓游客在輕松愉悅的氛圍中,深刻感受鄉村的自然魅力和文化底蘊。

荷蘭萊利斯塔德小鎮的農田沉浸式藝術品《生長》(Grow)亦是一個成功案例,該案例通過藝術和科技的力量將自然之美展現得淋漓盡致。通過舉辦一系列富有鄉村特色的旅游演藝活動、科技燈光秀、音樂會以及非遺手工體驗等文化審美體驗項目,讓游客更加深入地領略鄉村人文的獨特魅力。這些活動不僅能夠滿足游客對美的追求,還能夠促進鄉村文化的傳承與發展。此外,從基本日常的鄉村生活入手,如飲食、住宿、交通等,運用藝術化、文創化、精品化的手段來突出鄉村生活的特色要素。通過提供鄉村文旅審美化的極致品質體驗,讓游客在享受鄉村美景的同時,更深入地感受鄉村生活的獨特韻味。這樣的鄉村旅游體驗不僅能夠吸引更多的游客前來,還能夠為鄉村經濟的振興提供源源不斷的動力。

(三)以藝術場景煥新鄉村風貌,助力鄉村社會全面振興

鄉村作為地域生活特色的鮮明載體,其傳統空間的空心化和衰退化問題日益凸顯。在這個背景下,藝術介入鄉村建設成為激活鄉村風貌、推動社會振興的重要力量。藝術不僅能夠喚醒鄉村空間的精神紐帶,更是推動鄉村社會復興的關鍵動力源。為了實現這一目標,首先需要深入了解每個鄉村獨特的地理環境和人文習俗。通過深入調研和鄉村人文調查,發現鄉村獨特的魅力與價值,為后續的規劃設計提供堅實基礎。結合鄉村場地設計的總體性規劃,將藝術元素巧妙地融入鄉村的每一個角落,積極組織鄉建團隊,精心設計藝術場景,不僅能夠展現鄉村的獨特魅力,還能為鄉村社會的全面振興注入新的活力。運用創意設計手段,激活鄉村空間,打造具有地域特色的公共休閑空間與藝術場景。在鄉村風貌的煥新之旅中,藝術場景的營造扮演著舉足輕重的角色。通過巧妙的設計,將鄉村特色文化符號融入規劃設計中,讓傳統性與現代性在鄉村的土地上和諧共生。創意設計的力量不僅推動了鄉村傳統產業與現代文旅產業的深度融合,實現了城鄉資源設施的共享與互通,更為鄉村的全面發展注入了源源不斷的活力。這些獨具地方特色的藝術場景,將成為鄉村各類活動的璀璨舞臺,吸引藝術家、策展人、村民以及游客的廣泛參與。在線下的交流與互動中,鄉村的公共場域被有效激活,人員流動促進了城鄉之間的文化交融。鄉村的社會價值在這一過程中得以提煉和升華,為鄉村社會的全面發展注入了強勁的動力。

渠巖的“青田計劃”便是這一理念的生動實踐。該項目成功整合了多方力量,通過藝術場景的營造,不僅實現了鄉村風貌的修復與煥新,更激發了水文化的活力,重塑了民俗文化信仰,維護了鄉村倫理。“青田計劃”作為藝術介入鄉村建設的典范,不僅拓寬了鄉村建設的傳播渠道,提升了鄉村的知名度,更為鄉村社會的全面振興注入了新的活力[19]。

(四)以藝術元素點亮鄉村節慶,煥發鄉村文化新活力

鄉村作為承載豐富鄉土文化和傳統習俗的沃土,其節慶活動不僅融合了傳統農業與現代文化產業,更成為連接城市與鄉村、本土與全球的橋梁。這些鄉村事件,如傳統節日、豐收節、藝術節等,為村民與外來建設者、消費者提供了一個相遇、交流的平臺,推動著鄉村文化的振興與發展。藝術作為鄉村文化事件中的璀璨明珠,以其獨特的魅力和創新力,串聯起鄉村的每一個節慶瞬間。通過藝術的呈現與演繹,鄉村的傳統被喚醒、文化被激活,展現出新的生機與活力。鄉村藝術節慶的舉辦,不僅是對鄉村文化的傳承與弘揚,更是對鄉村文化產業發展的有力推動。

以日本越后妻有大地藝術節為例,該藝術節連續成功舉辦20余年,成為藝術鄉建實踐的典范。在越后妻有地區的鄉村節慶中,藝術元素被巧妙運用,煥發出鄉村文化的嶄新活力。藝術節作為一個獨特的平臺,有效整合了本地與外來力量,以藝術為紐帶,深入探索和重塑鄉村的自然風貌、風土人情與深厚文化底蘊。在這個過程中,不同文化要素、資源和知識的碰撞與融合,不僅為鄉村帶來了新的生機與活力,更為城鄉之間的交流與互動開辟了全新的渠道。這種交流不僅推動了鄉村文化的創新發展,更讓越后妻有地區的鄉村文化在現代化浪潮中煥發出更加迷人的光彩。藝術節吸引了眾多國內外多領域的“意見領袖”,包括藝術家、策展人、建筑師、學者等,他們不僅成為藝術節的傳播者,更憑借其國際影響力,拓寬了信息知識的吸納與傳播通道。這種日益全球化的平臺,為鄉村文化的傳播與發展提供了更廣闊的空間和更多的可能性,在藝術的串聯下,鄉村節慶煥發出新的光彩、鄉村文化在交流中得到了傳承與發揚、鄉村產業在融合中實現了創新與發展。

五、結語

近年來,“藝術介入鄉村”的實踐已取得了顯著的階段性成果,這一創新模式在各地的鄉村發展中展現了勃勃生機,不僅為鄉村帶來了物質和經濟的提升,更在鄉村社會文化的全面振興方面發揮了積極作用,進一步推動了鄉村再造的進程。這些成果充分驗證了藝術在鄉村發展中的重要價值,并為未來鄉村的可持續發展提供了新的思路和動力。本文深入探討藝術介入鄉村的內在機理與創新路徑,在鄉村振興戰略的大背景下,明確藝術在鄉村再造過程中的重要性與意義;通過系統分析發現,藝術不僅能夠直接促進鄉村物質和經濟的增長,更重要的是,它能夠深刻影響鄉村社會和文化的全面振興,為鄉村的可持續發展注入新的活力。面對當前鄉村發展中的問題,實施創新策略,充分發揮藝術在鄉村發展中的重要作用,推動鄉村物質、經濟、社會、文化的全面振興,實現鄉村與城市的和諧共生。

[1][美]阿諾德·貝林特:《藝術與介入》,李媛媛譯,商務印書館,2013,第3頁。

[2]鄧小南、渠敬東、渠巖等:《當代鄉村建設中的藝術實踐》,《學術研究》2016年第10期,第51—78頁。

[3]劉姝曼:《藝術介入鄉村建設的回首、反思與展望——基于“青田范式”的人類學考察》,《民族藝林》2017年第4期,第5—13頁。

[4]謝仁敏、司培:《藝術介入美麗鄉村建設的邏輯機理和實現路徑》,《四川戲劇》2020年第6期,第28—32頁。

[5]劉斐:《藝術介入鄉村振興歷史經驗的若干思考》,《藝術百家》2022年第6期,第43—49頁。

[6]陸梓欣、齊驥:《藝術鄉建與鄉村文化產業高質量發展》,《理論月刊》2022年第6期,第83—91頁。

[7] 江凌:《藝術介入鄉村建設、促進地方創生的理論進路與實踐省思》,《湖南師范大學社會科學學報》2021年第5期,第46—58頁。

[8] 劉琪:《藝術參與鄉村建設的審視與思考——以鄉村文化振興為視角》,《社會科學家》2022年第9期,第142—148頁。

[9] 張犇:《論藝術鄉建的本質與要義》,《民族藝術研究》2022年第6期,第118-123頁。

[10]季中揚、康澤楠:《主體重塑:藝術介入鄉村建設的重要路徑——以福建屏南縣熙嶺鄉龍潭村為例》,《民族藝術研究》2019年第2期,第99—105頁。

[11]龍花樓、屠爽爽:《鄉村重構的理論認知》,《地理科學進展》2018第5期,第581—590頁。

[12]王建成、王濟遠:《文化藝術產業化時代的美學重建》,《山東社會科學》2021年第11期,第155—162頁。

[13]丁康樂、黃麗玲、鄭衛:《臺灣地區社區營造探析》,《浙江大學學報(理學版)》2013年第6期,第716—725頁。

[14]肖洋、馬云華:《藝術鄉建促進鄉村振興的路徑和對策》,《民族藝術研究》2022年第4期,第129—136頁。

[15]渠巖:《青田范式:一種基于生活樣式重建的鄉土倫理與設計實踐》,《裝飾》2019年第12期,第96—99頁。

[16]王南溟:《鄉建、藝術鄉建與城鄉互動中的幾種理論視角》,《美術觀察》2019年第1期,第24—26頁。

[17]陳娟、李泓毅、曾莉:《文旅融合背景下藝術介入鄉村振興的邏輯機理與創新路徑》,《藝術百家》2023年第6期,第33—38頁。

[18]渠巖:《藝術鄉建:中國鄉村建設的第三條路徑》,《民族藝術》2020年第3期,第14—19頁。

[19]曾莉、齊君:《環境、文化、產業——論藝術鄉建歷程上的三個主要范式》,《南京藝術學院學報(美術與設計)》2020年第2期,第140—146頁。