研究人員通過蜜蜂針獲得靈感研發超表面結構能用于航空航天和機器人

對于一種結構來說,它的傳熱特性和機械特性在設計端上往往是兩個十分獨立的研究課題。如果希望這種結構擁有良好的傳熱特性,那么就得犧牲一定的機械性能。

然而,在大飛機、衛星、機器人等應用終端商,人們都希望能實現熱控一承載多性能一體化的設計方案。

同時,鑒于這些設備復雜的服役環境,也讓相關人員必須考慮熱力性能在不同區域高度的異化設計,而這會給現有設計方案帶來很大挑戰。

為解決上述問題,上海交通大學王洪澤教授開始關注到承載結構的界面。

他表示,對于材料的界面來說,它往往可以調控結構的傳熱性能和多材料復合的機械性能,從而能為超結構熱力性能控制提供潛在解決方案。

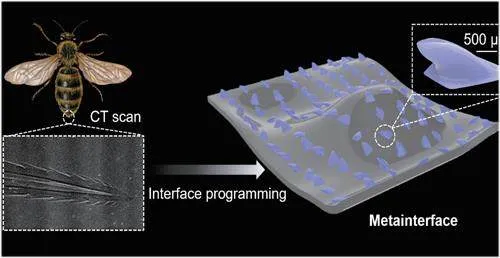

在近期一項研究之中,他和團隊通過引入蜂針高度各向異性的幾何結構,實現了超結構界面的可編程熱力設計方案,借此解決了先進構件熱控一承載一體化設計的難題。

王洪澤表示:“最早規劃本次研究時,我們受到了蜂針的仿生啟發。”

蜜蜂針,是一個既有趣又奇特的功能性結構,它的針由很多倒刺組成,這讓蜂針界面有著極為特殊的各向異性熱力特性。

vlHq441DxfWLN9CaBmUJ+ymqzODI6VzN2n5FTk75lX0=

vlHq441DxfWLN9CaBmUJ+ymqzODI6VzN2n5FTk75lX0=同時,他們也關注到此前有不少研究人員都曾探索過蜂針這類結構在醫療器件上的應用。

但是,對于超結構來說,即使它擁有十分豐富的界面設計空間,然而并未有人針對其界面進行可編程化設計,也沒有人研究過這類奇特結構的熱力特性。

帶著這些問題,課題組重現了蜂針的幾何特征,并研究了其在不同角度下的熱力性能。

研究發現,這類結構具有極強的各向異性,因此是一種十分優質的界面編程基元。

于是,他們又通過提出新的方法,來設計這類可編程的超結構界面。他們進一步發現,這類超結構中的超界面,能夠針對熱力性能實現良好的可編程化調控。

在人工智能技術的幫助之下,他們還實現了新穎的熱力學被動調控和主動可編程調控。并且,通過采用機器學習的方法,來預測復雜的熱流特性。

而由于這是一類此前未曾報道過的界面,為此他們專門給它起了一個名字,并將其命名為“超界面”。

據王洪澤介紹,這是首個通過3D打印可編程設計方案,來實現超結構界面熱力性能調控的成果。

談及應用前景時,他表示:“如前所述,本次研究主要面向先進構件熱力性能的可編程設計難題而開展,在航空航天、機器人等領域都具有非常可觀的應用價值。”

舉例來講,目前很多衛星熱控系統仍然采用分體組裝的熱管和承載結構,這給衛星的結構減重和綜合服役性能提升帶來了很大挑戰。

要想讓此類結構實現熱力性能的一體化設計,不僅要關注超結構承載單元本身,還要開發一個新維度的設計空間。

而本次研究通過進一步編程超結構界面設計的方式,針對熱力性能實現了綜合化、智能化、高度可編程化的調控,從而能夠實現衛星熱管熱力結構的一體化高性能設計。

高振洋是第一作者,王洪澤、吳一擔任通訊作者。

未來,他們希望能夠實現增材制造全流程的智能化。“結構設計距離應用非常近,同時又十分新穎。后續,我們計劃開發更加奇異的超結構,也將推動這類結構在航空航天、機器人等領域的相關應用。”王洪澤表示。

同時,他們也正在開展和人工智能相關的工作,例如課題組目前在增材制造工藝、熔池觀測、結構熱力性能和后處理過程中,都已經引入人工智能技術。

希望人工智能能夠幫助他們更好地優化增材制造全流程,不斷研發出新材料,最終推動工業界的應用。(綜合整理報道)(策劃/萊西)