基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練在慢性肺心病合并心力衰竭患者中的應用

【摘 要】目的:探討基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練在慢性肺心病合并心力衰竭患者中的應用效果。方法:前瞻性選取2022年8月1日~2023年8月31日收治的120例慢性肺心病合并心力衰竭患者,按照隨機數排秩法分為對照組(采用呼吸肌康復訓練)和研究組(采用基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練)各60例,均干預3個月;比較兩組干預前、出院時、干預3個月后自護能力[采用自我護理能力測定量表(ESCA)]與負性情緒[采用焦慮自評量表(SAS)、抑郁自評量表(SDS)],干預前、干預3個月后心功能[包括6分鐘步行試驗(6MWD)、右心室射血分數(RVEF)、腦尿鈉肽(BNP)、肺動脈收縮壓(PASP)]與肺功能[包括肺活量(VC)、最大呼氣中段平均流速(MMEF)、第1秒用力呼氣量占其預計值的百分比(FEV1/FVC)和呼氣峰值流速(PEF)]、臨床癥狀積分、生活質量[采用明尼蘇達心力衰竭生活質量量表(MLWHFQ)]。結果:出院時、干預3個月后,兩組ESCA評分均高于干預前(P<0.05),SDS、SAS均低于干預前(P<0.05),且研究組優于對照組(P<0.01);干預3個月后,兩組RVEF、6MWD、MMEF、VC、PEF、FEV1/FVC均高于干預前(P<0.01),PASP、BNP均低于干預前(P<0.01),且研究組優于對照組(P<0.01);干預3個月后,兩組氣喘氣促得分、咳嗽咳痰得分、胸悶心悸得分、MLWHFQ評分均低于干預前(P<0.05),且研究組低于對照組(P<0.01)。結論:基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練可有效提高慢性肺心病合并心力衰竭患者的自護能力,緩解負性情緒,改善心肺功能與臨床癥狀,提升患者生活質量。

【關鍵詞】IMB模型;認知行為干預;呼吸肌康復訓練;慢性肺心病

中圖分類號:R473.54" 文獻標識碼:A" DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2024.21.008" 文章編號:1006-7256(2024)21-0031-05

慢性肺心病是指由慢性肺臟疾病引起的心血管系統的損害,常見于慢性阻塞性肺疾病患者,主要特征是肺功能障礙和心功能不全,影響生活質量及預后。心力衰竭作為慢性肺心病的常見并發癥,其發生率和病死率逐年上升,威脅患者健康狀況。在慢性肺心病合并心力衰竭的治療過程中,傳統的醫療干預方式主要包括藥物治療和常規康復訓練。然而,僅依靠傳統干預方法難以達到理想效果,故需尋找其他有效的干預方式。認知行為干預是一種積極主動、有計劃和目標導向的治療方法,通過使用認知行為技術來解決患者的問題,如對疾病的態度和應對方式[1]。與傳統的醫療干預相比,認知行為干預具有更加全面性和個體化的特點,并在許多心理和身體健康問題的治療中取得顯著效果。呼吸肌康復訓練是指通過一系列的運動訓練和康復措施來改善呼吸肌肌力和耐力,提高患者的肺功能和呼吸機械效能[2]。IMB模型即信息-動機-行為模型,它強調了患者對健康相關信息的認知、對行為改變的動機和實際行為的執行3個要素[3]。在此模型的指導下,通過向患者提供詳細的健康信息,增強其對心力衰竭管理的動機,并提供相應的行為策略和技巧,可以引導患者積極參與康復訓練,提高康復效果。基于此,本研究旨在探討基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練在慢性肺心病合并心力衰竭患者中的應用效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選擇2022年8月1日~2023年8月31日我院接收的120例慢性肺心病合并心力衰竭患者展開前瞻性研究。納入標準:①患者經病史、輔助檢查等結果診斷為慢性肺心病合并心力衰竭,符合《中國心力衰竭診斷與治療指南》(2014)中標準,原發疾病為肺源性心臟病;②患者臨床資料完整;③年齡18~70歲者;④患者知情同意。排除標準:①重要臟器功能嚴重不全者;②先天性心臟病、急性心肌梗死等其他心臟疾病者;③合并惡性腫瘤者;④認知障礙無法與本研究配合者;⑤免疫功能異常或凝血功能異常者。按照隨機數排秩法將患者分為研究組和對照組各60例。研究組男34例、女26例,年齡(55.63±5.20)歲;病程(6.65±1.48)年;心功能分級:Ⅲ級39例,Ⅳ級21例;受教育程度:初中及以上32例,高中及以上28例。對照組男32例、女28例,年齡(55.75±5.22)歲;病程(6.51±1.46)年;心功能分級:Ⅲ級41例,Ⅳ級19例;受教育程度:初中及以上31例,高中及以上29例。兩組性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(Pgt;0.05)。本研究經醫院醫學倫理委員會審批。

1.2 方法 對照組采用呼吸肌康復訓練,具體方法如下。①縮唇呼吸:取半坐臥位或端坐位,閉緊口,通過鼻子吸氣,縮唇模仿吹口哨一樣,緩慢呼氣3~6 s,呼氣時,患者自行調整縮唇程度,呼氣力度為呼出氣流使距唇15~20 cm處蠟燭火焰不熄滅,2~3次/d,每次15~25 min。②膈式呼吸:采取站立、躺下或坐著的姿勢,一只手放于胸部前面,另一只手放于腹部,使胸部盡可能保持穩定,呼氣時,患者應輕輕按壓腹部,使腹部最大限度縮回;吸氣時,應與手部壓力作斗爭,腹部腫脹,吸氣時鼻深吸氣,呼氣時縮唇慢呼氣,呼氣時間大約是吹氣時間的2~3倍,每次5 min,然后逐漸上升至每次10~15 min,2~3次/d。③控制性慢深呼吸:取端坐位,身體盡可能向前傾斜,然后慢慢深呼吸,每次10 min,2~4次/d。3個月的持續培訓,前2周于我院康復中心指導培訓,之后患者可以在家進行自我培訓。研究組采用基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練,具體做法如下。①成立IMB認知行為干預指導小組:主管護師和護士共5名負責具體實施,1名主治醫生負責給予診療及顧問支持。護士長首先培訓組員,包括IMB模型理論、實施方案、隨訪及溝通技巧等,組員審查、收集患者臨床資料,設計問卷,制訂實施計劃及干預措施。②信息傳遞:提供關于慢性肺心病和心力衰竭的詳細信息,包括疾病的原因、病程、癥狀和治療方法等,確保患者了解疾病的嚴重性和對康復的重要性。③動機激發:幫助患者認識到改變行為的重要性和益處,并激發患者的內部動機來積極參與康復訓練。強調康復訓練對減輕癥狀、預防并發癥的作用。④能力建設:提供技能培訓,教授患者如何正確進行呼吸肌訓練和日常生活中的活動,包括通過示范、演練和反饋來幫助患者掌握正確的呼吸技巧和姿勢,并鼓勵在家中自行練習。⑤自我效能增強:幫助患者培養對自己能夠完成康復訓練的信心和信念,鼓勵其制訂具體的目標和計劃,并提供支持和鼓勵,以增強患者自我效能。⑥環境支持:確保患者在家庭和社區環境中得到支持和理解,提供適當的信息,幫助患者克服潛在障礙,如時間、財務或交通方面的問題,并提供必要的適應設備。

1.3 觀察指標 ①自護能力:采用自我護理能力測定量表(ESCA)[4]評價兩組干預前、出院時、干預3個月后自護能力,包括4個維度、43個條目,得分越高代表自護能力越好。②負性情緒:采用焦慮自評量表(SAS)、抑郁自評量表(SDS)[5]評價兩組干預前、干預3個月后焦慮、抑郁狀況,得分越高代表患者的焦慮、抑郁越嚴重。③心功能和肺功能:心功能指標主要包括6分鐘步行試驗(6MWD)、右心室射血分數(RVEF)、腦尿鈉肽(BNP)、肺動脈收縮壓(PASP)。肺功能指標主要包括肺活量(VC)、最大呼氣中段平均流速(MMEF)、第1秒用力呼氣量占其預計值的百分比(FEV1/FVC)和呼氣峰值流速(PEF)。④臨床癥狀:干預前、干預3個月后觀察患者臨床癥狀變化,包括咳嗽咳痰、氣喘氣促、胸悶心悸3項(每項0~3分),分數與癥狀嚴重程度呈正相關。⑤生活質量:采用明尼蘇達心力衰竭生活質量量表(MLWHFQ)[6]評價兩組干預前、干預3個月后生活質量,總分范圍0~105分,得分越高代表生活質量越差。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0統計學軟件處理數據。計數資料以例數、百分比描述,行χ2檢驗;符合正態分布的計量資料以x±s描述,組間比較行獨立樣本t檢驗,組內比較行配對樣本t檢驗,不同時間的計量資料采用重復測量方差分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

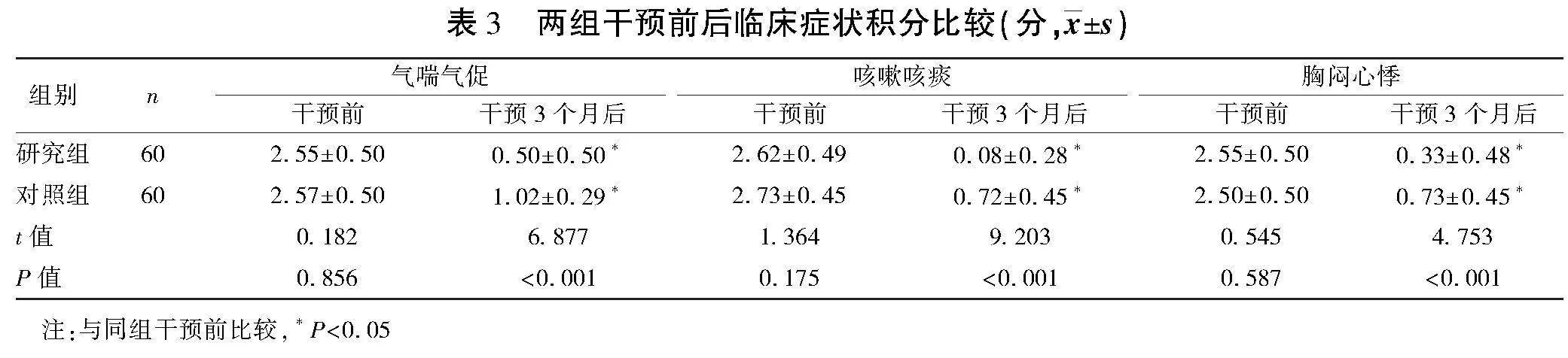

2.1 兩組不同時間ESCA、SDS、SAS評分比較 見表1。

2.2 兩組干預前后心功能、肺功能指標比較 見表2。

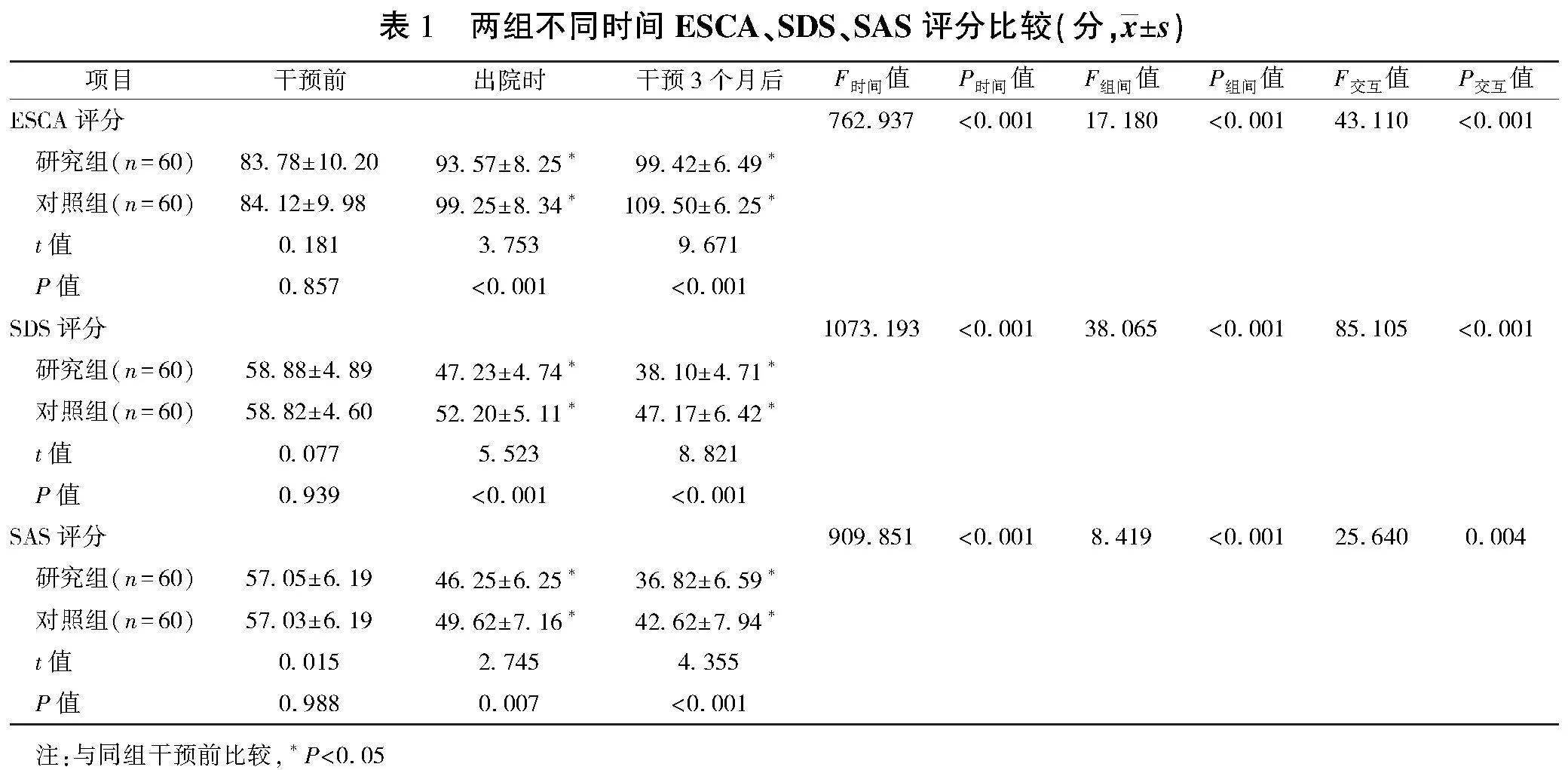

2.3 兩組干預前后臨床癥狀積分比較 見表3。

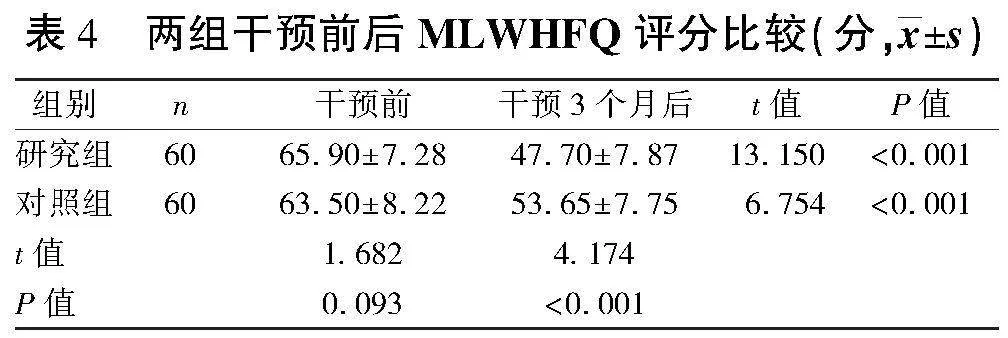

2.4 兩組干預前后MLWHFQ評分比較 見表4。

3 討論

根據統計數據,慢性肺心病合并心力衰竭的發病率在全球范圍內都呈上升趨勢,特別在老年人群中更常見。目前,針對慢性肺心病合并心力衰竭的治療方法主要包括藥物治療和常規康復訓練。然而,單一的藥物治療或常規康復訓練往往難以達到理想的效果,因此,需要進一步探索更加個體化和綜合的治療方法。基于IMB模型的認知行為干預是一種針對慢性肺心病合并心力衰竭患者的心理干預方法。目前,在慢性肺心病合并心力衰竭患者中,基于IMB模型的認知行為干預方法已經開始得到應用。有研究表明,這種干預方法可以改善患者的癥狀和生活質量,減輕患者的疾病負擔[7]。呼吸肌康復訓練是一種針對慢性肺心病合并心力衰竭患者的康復訓練方法。首先,該訓練可以增強患者呼吸肌力量及耐力,提高肺部通氣量,改善氣體交換和呼吸功能;其次,通過改善患者的呼吸模式和節奏,可以減輕呼吸困難和呼吸不適感,提高生活質量[8];最后,通過結合全身運動訓練,呼吸肌康復訓練還可以增加患者的全身耐力,減輕疲勞和增加活動能力。

本研究結果顯示,出院時、干預3個月后,研究組ESCA評分高于對照組(P<0.01),SDS、SAS均低于對照組(P<0.01),表明基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練應用于慢性肺心病合并心力衰竭患者中,可有效提高患者自護能力,緩解負性情緒,與楊玉輝等[9]研究結果相符。這可能是因為通過IMB模型的認知行為干預,患者可以獲得關于慢性肺心病合并心力衰竭的相關知識,包括疾病的發病機制、癥狀的演變、康復訓練的益處等,可幫助患者更好地了解自身疾病的情況,提升自護能力,減少不必要的緊張和焦慮感。通過認知行為干預,患者可以了解康復訓練的益處,如減輕癥狀、提高生活質量等。這些內部動機能夠激發患者對康復訓練的積極態度和參與意愿,從而增強自護能力,并減輕負性情緒。

本研究結果顯示,干預3個月后,研究組RVEF、6MWD、MMEF、VC、PEF、FEV1/FVC均高于對照組(P<0.01),PASP、BNP均低于對照組(P<0.01),說明基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練應用于慢性肺心病合并心力衰竭患者中,可有效改善心肺功能,與王平平等[10]研究結果相符。分析原因:IMB模型認為,改變行為需要內部動機和外部支持,通過認知行為干預,患者可以了解康復訓練對心肺功能的益處,如增強肺活量、提高氧耗能力等,這種內部動機可以激發患者積極參與康復訓練的態度和行動;同時,通過提供外部支持,如康復專家的指導和監督,患者能夠更好地堅持訓練并逐步改善心肺功能。認知行為干預旨在增強患者的自我效能感,即相信自己能夠通過行動實現目標。通過康復訓練的引導和指導,患者逐漸掌握了呼吸肌康復訓練的技巧和方法,并獲得積極的反饋。這種成功經驗可以增強患者的自信心,提高他們實施康復訓練的意愿和能力,從而改善心肺功能。

本研究結果顯示,干預3個月后,研究組氣喘氣促、咳嗽咳痰、胸悶心悸得分均低于對照組(P<0.01),表明基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練應用于慢性肺心病合并心力衰竭患者中,可有效改善臨床癥狀,加速康復進程。本研究結果顯示,干預3個月后,兩組MLWHFQ評分均低于對照組(P<0.01),表明基于IMB模型的認知行為干預配合呼吸肌康復訓練應用于慢性肺心病合并心力衰竭患者中,可有效提升生活質量,與袁悅等[11]研究結果相似。原因可能是慢性肺心病合并心力衰竭患者伴隨著呼吸困難、乏力、氣促等癥狀,嚴重影響患者日常活動及生活質量,通過呼吸肌康復訓練的引導和指導,可以增強患者呼吸肌力量和耐力,改善呼吸功能,從而減輕呼吸困難和氣促的程度,使患者能夠更好地進行日常活動,提升生活質量。

參 考 文 獻

[1] Balata M,Gbreel MI,Elrashedy AA,et al.Clinical effects of cognitive behavioral therapy in heart failure patients:a meta-analysis of randomized controlled trials[J].BMC Complement Med Ther,2023,23(1):280-293.

[2]單海燕.呼吸肌康復訓練對老年慢性肺源性心臟病合并心力衰竭穩定期心肺功能影響的研究[J].國際老年醫學雜志,2016,37(1):9-12.

[3]郭麗麗,徐燕,楊秀木.基于IMB模型的認知行為干預在慢性心力衰竭患者中的應用[J].中華全科醫學,2020,18(11):1961-1965.

[4]祖東亮,張雙,王楠.協同康復護理干預對慢性心力衰竭患者自護能力和生活質量的影響[J].中華全科醫學,2022,20(1):169-171,174.

[5]楊愛可,楊建濤.運動聯合認知行為干預對伴焦慮抑郁的慢性心衰患者的效果[J].國際精神病學雜志,2022,49(4):730-733.

[6]馬曉鵬,劉靜,王文堂,等.凍干重組人腦利鈉肽聯合復方α酮酸片對慢性心力衰竭合并腎衰竭患者心腎功能、生活質量的影響[J].現代中西醫結合雜志,2021,30(13):1423-1426.

[7]何穎倩,王蓮萍.基于IMB模型的健康教育在慢性心力衰竭患者自我管理中的應用[J].中國藥物與臨床,2019,19(18):3238-3240.

[8]俞玲玲,洪怡,周明成.吸氣肌訓練在慢性心力衰竭患者心臟康復中的研究進展[J].實用心腦肺血管病雜志,2021,29(9):28-31.

[9]楊玉輝,葛金菱,姚玉梅,等.基于IMB技巧模型的護理干預對慢性心力衰竭患者自我效能及自護行為的影響[J].中國醫藥導報,2021,18(19):193-196.

[10]王平平,程騫,王雪.基于IMB理念的認知行為干預對慢性心力衰竭患者心功能及生活質量的影響[J].臨床與病理雜志,2021,41(10):2400-2406.

[11]袁悅,孫國珍.基于IMB模型的健康教育對老年冠心病患者自我管理與生活質量的效果研究[J].武警后勤學院學報(醫學版),2021,30(8):141-143.