中國減重元年的“破”與“立”

2024年11月17日,“減重藥”諾和盈皆謚泄鮮小=衲?月,這款藥物由國家藥監局批準,適用于那些已經在控制飲食和增加體力活動的基礎上進行長期體重管理的成人超重和肥胖癥患者。

這款產品因俘獲一眾公眾人物的厚愛,而早已為國人知曉。作為全球首個用于長期體重管理的GLP-1RA周制劑,諾和盈某坪簦撬暮誦某煞炙久欄衤疇模饕ü饔糜諶頌逯惺嗌窬低常跎偌⒍齦小⒃黽穎ジ垢校奔躒跏秤跎偃攘可閎氪傭檔吞逯亍?

諾和諾德進行的臨床試驗結果顯示,司美格魯肽能夠實現平均約17%的體重降幅,減重效果可以持續至少兩年。

司美格魯肽在全球火爆的背后,是公眾對健康體重管理的迫切需求。

世界衛生組織在2020年設定了一個目標,即到2025年,通過全球的努力,將肥胖癥的患病率降低一半,但距離實現這個目標仍相當遙遠,肥胖癥對全球公共衛生帶來巨大挑戰。

中國醫院協會副會長毛群安指出,肥胖防控是一項需要全社會參與的系統性工程。應對肥胖這一公共衛生問題,中國在健康教育、篩查、診斷、治療、長期管理等多個環節,需要系統性的多方協作與努力。2024年6月,國家相關部門開展了為期三年的“體重管理年”活動,2024年也被視為中國“減重元年”。

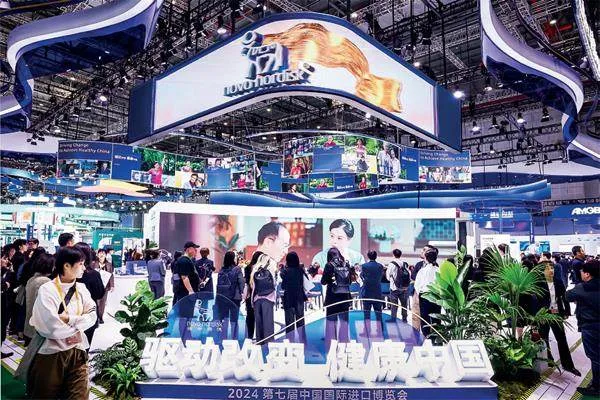

“未來,諾和諾德也將多元化、全方位地為中國肥胖防治工作作出貢獻,助力‘健康中國2030’規劃綱要目標的實現。”諾和諾德全球高級副總裁兼大中國區總裁周霞萍表示,諾和盈納鮮斜曛咀排島團檔掄澆脛泄逝種⒘煊潁卸災泄逝種⒒頰叩某信怠?

不容再忽視的“肥胖癥”

包括司美格魯肽2.4mg在內,當前已經有五種藥物被正式寫入《肥胖癥診療指南(2024年版)》(下稱《指南》)。這份在2024年10月剛剛發布的《指南》,是國家相關部門推出的首部肥胖癥診療權威指南,旨在進一步提高肥胖癥診療規范化水平。

“把肥胖作為一種疾病來重視,這是中國衛生健康主管部門在觀念轉變上的一個重要信號,也是隨著中國疾病譜的改變,必須要進行的策略調整。”毛群安表示。

作為慢性疾病中的獨立病種,以及多種慢性疾病的重要致病因素,肥胖癥已成為中國重大公共衛生問題,是中國第六大致死致殘主要危險因素。

從醫學角度看,肥胖癥是一種由生物、遺傳、社會、心理和環境等因素相互作用引起的慢性復雜疾病。1997年,世界衛生組織(WHO)首次將肥胖定義為疾病。

超過200種疾病與超重和肥胖相關,如心血管疾病、某些類型的癌癥、2型糖尿病等。有研究表明,相比于體重正常的人群,即便是代謝正常的肥胖人群患心衰的風險也增加96%、冠心病風險增加49%。

中國超重和肥胖人群具有“基數大,增長快”的特點。《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》顯示,中國成年人肥胖人群比例為16.4%,成年居民超重以及肥胖率加起來已超過50%。也就是說,每2個成年人中,就有1個超重或肥胖。

超重和肥胖的廣泛流行,也造成了社會和經濟負擔。《世界肥胖地圖(2023年版)》顯示,2020年超重與肥胖對中國造成的經濟影響達2833.1億美元。

然而在相當長的一段時間中,“肥胖被單純認為是患者缺乏意志力的表現”,這使得肥胖癥作為一種疾病,應當被科學治療的理念并沒有被普遍接受。

不僅普通大眾這樣認為,這樣的誤區甚至也出現在專業人士中。首都醫科大學附屬北京友誼醫院減重與代謝外科主任張鵬教授回憶,他在早年就遇到過一位體重超過300斤肥胖癥患者,堆積的脂肪使得他無法平躺,睡眠中也會出現呼吸暫停,甚至在走路時一低頭,都會出現窒息的情況。

即便此時患者迫切地希望“瘦下來”,在即將進行減重手術的前一天,患者還是被身邊的其他科醫生勸回家了。

“公眾認知的轉變需要一個過程,和醫學界是一樣的。”張鵬教授介紹,最初醫生們也只是把“肥胖”當作一種普通的現象,后來發現肥胖會引起一些疾病,比如糖尿病、高血脂等等,這時演變為一種疾病風險因素。

隨著對病理、生理的研究推進,人們逐漸意識到“肥胖”本身是一種疾病,從過多的體內脂肪細胞的堆積,到進入血液,到異位脂肪,這些使人的身體產生嚴重反應的狀態,是遵循疾病發展規律的。到今天,人們已經開始關注“肥胖”引起的并發癥,并且開展多學科協作的綜合型治療,建設獨立的減重中心。

張鵬教授介紹,目前肥胖癥治療的主要方式包括三大類,生活方式干預、減重藥物和減重手術。每一種方式都有其局限性,肥胖癥患者應該到專業醫療機構聽取適合自己的治療方案。

當然,這些方案的一個共同點就是,要降低人體對熱量的攝入。以司美格魯肽為例,這是一種經過基因重組技術優化的GLP-1(胰高血糖素樣肽-1)受體激動劑類似物。藥物進入人體后,通過與GLP-1受體結合并激活受體,作用于相關的中樞神經系統,減少患者的饑餓感,增加飽腹感,同時降低食物渴求,從而降低熱量攝入,達到減重效果。

“很多醫生對于肥胖癥的治療,以及體重管理的科學知識并不充分。”毛群安介紹,中國醫院協會已經發起“健康體重,醫者先行”倡議,接下來要讓醫務人員先從自身做起,真正將科學的體重管理方式融入到生活、融入到診療的細節中去。

2024年-2027年,國家相關部門也開展了為期三年的“體重管理年”活動,以積極應對日益嚴峻的超重與肥胖問題,從疾病預防到規范診療推進全方位的健康管理。

走出“減肥”迷霧

隨著公眾越發關注體重管理,圍繞“減肥”的內容、產品、機構一擁而上。讓張鵬教授感到可惜的是,“絕大多數最終到醫院接受治療的患者,此前都走過無數彎路,也加重了對健康的損害。”

這些自發“減肥”的患者,一部分是“沒病亂吃藥”,另一部分就是“有病亂治療”。

不同于此前市面上魚龍混雜的減肥產品,諾和盈是一種經過科學研發,需要遵循醫囑科學使用的藥品。用于在控制飲食和增加體力活動的基礎上對成人患者的長期體重管理,適應癥要求BMI符合以下條件:≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2至<30kg/m2(超重)且存在至少一種體重相關合并癥,例如高血糖、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸暫停或心血管疾病等。

“對于不符合用藥適應癥的患者,即便主動要求,我們也是堅決不能開處方的。即便是可以使用藥物治療的患者,也應該在醫生的指導下,觀察副作用等用藥情況,以便隨時調整最適合的治療方案。”張鵬教授說。

更容易迷惑公眾的,是目前市場上打著減肥藥名義,其實機制不明確、效果與副作用都不確定的產品。如在電商平臺上,“口服司美”“GLP-1活性膠囊”“司美纖體飲”等“冒牌司美”層出不窮。

非法產品之所以有市場,除了不法商販的利益驅動,還有一部分原因源自消費者的認知誤區。

張鵬教授指出,患者的第一個誤區是,認為各類機構都能做減肥,按摩機構、減肥機構等方案層出不窮。第二個誤區是,所有人都覺得自己是減重專家,每個人都能長篇大論地說上一番理論,患者不知道該信誰的。

不科學的減重方法導致的后果是,多次反彈、肌肉流失,經過這幾個減重循環以后,患者的健康狀況更糟了,張鵬教授介紹,不科學減重反倒會引起一些代謝的紊亂,糖尿病、脂肪肝、多囊卵巢綜合征等肥胖并發癥。

周霞萍表示,處方藥有嚴格的審批流程,任何適應癥均必須建立在嚴謹的臨床試驗的基礎之上,并經過國家藥品監督管理局審批后才能上市。諾和諾德致力于為患者提供高質量的藥品,患者的用藥安全始終是諾和諾德的首要任務,“我們持續關注和呼吁處方藥物的安全用藥、合理用藥”。

2022年,諾和諾德在注意到社交媒體平臺上出現關于GLP-1RA類藥物的不實或誤導內容后,第一時間發布公告,闡明立場。同時,公司多次發函,與社交媒體平臺積極溝通,希望平臺盡快采取相應舉措,加強監管,避免給患者帶來困惑和誤導。

周霞萍強調,截至目前,諾和諾德并未通過任何網絡平臺(包括電商、社交平臺等)銷售諾和泰團島陀,也并未授權、委托任何第三方在網絡平臺銷售這兩款產品。

打破制藥“魔咒”

公眾對“減肥藥”的誤解,既來自于巨大的市場需求,也來自于“減肥藥”市場長期以來的混亂和波折。

從20世紀40年代含有安非他命和利尿劑的“彩虹減肥藥”,到20世紀90年代的減肥藥芬芬(fen-phen),由于各種嚴重副作用層出不窮,比如對心腦血管、中樞神經等產生不可逆的傷害等,全球大多減重藥物最終以退市落幕。

全球制藥企業前赴后繼,一直在尋找安全、有效的減重藥物的路上。這其中也包括在肥胖癥治療領域開展研究已經超過25年的諾和諾德。

一類新的療法帶來了轉機,其實最先在糖尿病治療上受到了重視,就是以GLP-1為靶點的生物制劑。

上世紀90年代,諾和諾德開始尋找治療2型糖尿病的新療法時,GLP-1就是他們的主要目標。2010年,FDA(美國食品藥品監督管理局)在權衡了利拉魯肽可能為糖尿病患者帶來的獲益和風險后批準其上市,也成為了全球第二款獲批上市的GLP-1RA類藥物。這也是全球首個人GLP-1類似物。

此時GLP-1RA類藥物的“減重”潛力已經顯現。在FDA批準利拉魯肽的審查報告中指出,除了降低血糖,利拉魯肽還有幫助減輕體重的潛在益處。因此,諾和諾德開始推動其用于減重的臨床試驗。2014年,利拉魯肽正式獲得FDA批準用于治療肥胖癥。

諾和諾德成功研發的新一代GLP-1藥物司美格魯肽,藥物的半衰期進一步延長,每周只需注射一次。其減重效果更明顯,司美格魯肽在臨床試驗中能將肥胖患者的體重平均降低約17%。

在2017年獲批糖尿病適應癥后,司美格魯肽于2021年也順利將肥胖癥適應癥收入囊中。至此,以GLP-1RA為基石的諾和諾德減重療法王國已然成型。

中國的減重藥物市場在2023年正式拉開帷幕,利拉魯肽、貝那魯肽相繼獲批減重適應癥,這兩款藥都需要每天注射,分別為每日一次、三次。2024年6月,司美格魯肽在中國獲批用于長期體重管理,將用藥周期延長到一周一次。

“這次(獲批)比國際上只慢了三年,未來這個差距會越來越小的。”諾和諾德大中國區醫藥質量部企業副總裁張克洲深切感受到中國在藥品審批方面改革的變化。

在大約2015年之前,諾和諾德在中國的藥物研發都只能是“跟隨狀態”,一些新藥在國際上已經批準之后,才開始在中國做臨床研究,范圍也局限在本土,使得中國的患者用藥普遍落后國際五到十年。

但隨著藥審部門加大力度支持創新,鼓勵新藥研發與全球同步研發、同步注冊,中國創新藥產業快速與全球接軌。2018年開始,中國就被融入了諾和諾德全球同步研發規劃。隨著“中國同創”項目啟動,中國在諾和諾德全球研發戰略中的重要性已提升到最高級別。到今天,中國已經成為諾和諾德進行藥物研發的核心市場,和美國、歐洲、日本等同步開展全球藥物研發。

“我們的目標是,明年以后,90%的全球的項目中國都能同步加入。”張克洲說。

全球藥企在減重領域的激烈競爭,也在助推更好的產品出現。當前競爭最激烈的方面,當屬聯合機制的探索,就是指將GLP-1和其他不同作用機制的靶點聯合開發,以進一步提高藥品有效性,并保證安全性。

“諾和諾德會繼續在聯合作用機制、減少給藥頻率、關注高質量減重、維持肌肉含量,以及長期用藥等方面,持續推進新藥研發。”張克洲說。

百年創新,孕育代謝疾病“神藥”

諾和諾德持續在糖尿病和肥胖癥領域投入重金研發,其亮眼的業績表現是財務后盾。

2024年11月6日,諾和諾德公布了三季報:第三季度銷售713.11億丹麥克朗,同比增長21%,凈利潤273.01億丹麥克朗,同比增長21%,高于市場預期。作為諾和諾德的王牌產品,司美格魯肽在前三季度,共計為諾和諾德貢獻了1412.13億丹麥克朗。

早在20世紀60年代,諾和諾德就將糖尿病藥物帶到中國。1994年初,諾和諾德在天津成立子公司,并在1995年和1997年陸續建立了諾和諾德天津生產廠和首個由跨國制藥公司在中國建立的研發中心。

2024年是諾和諾德中國成立的30周年,也是周霞萍加入諾和諾德的第六個年頭。“這是快速發展的六年,大中國區2019年到2021年,連續三年實現銷售增長率雙位數增長。回顧當初,我和諾和諾德中國管理團隊一起制定了‘贏+2025’中長期戰略,轉眼間,戰略目標達成在望。”周霞萍表示。

就在2024年,諾和諾德中國也達成了歷史性的突破:半年內,有4款創新藥物及1款注射裝置的上市申請獲得國家藥品監督管理局批準。其中,覆蓋糖尿病、肥胖癥、罕見病三個疾病領域的3款創新藥物于同一個月內在中國獲批。

中國已經成為諾和諾德全球第二大市場,從財報數據來看,2024年前三季度,諾和諾德大中國區業績141.77億丹麥克朗,同比增長7%。

在周霞萍看來,是諾和諾德始終秉持的“以患者為中心”的理念,深耕代謝領域的專注,以及刻在諾和諾德DNA里的對創新的追求,才能不斷讓諾和諾德推出像司美格魯肽這樣的重磅藥品。

成立于1923年的諾和諾德,總部位于丹麥首都哥本哈根,在用于糖尿病治療的胰島素開發和生產方面居世界領先地位。

諾和諾德的標志是古埃及動物Apis神牛,是1925年根據一尊公元前600年的古埃及青銅雕像設計的,它被看成是掌管科學和藝術之神Ptah的化身,象征著生命和健康。

周霞萍總結道,回顧過去100年間,諾和諾德每一次的研發創新,都是以患者未被滿足的需求為導向。肥胖已經成為全球面臨的重要公共衛生挑戰,存在巨大的未被滿足的醫療需求。司美格魯肽的誕生,也是由患者需求驅動的創新。

2018年,司美格魯肽海外上市后的第一年,在全球取得近18億丹麥克朗的營收,隨后就如同搭上了火箭一般,營收幾乎連年翻倍,第五年就突破了百億美元的銷售大關。要知道,全球“藥王”K藥從百億美元大關到突破兩百億美元門檻,用了三年時間,而司美格魯肽僅僅用了一年,銷售額就從2022年的109億美元增至2023年的212億美元。

至今,司美格魯肽的適應癥、劑型,以及獲益的人群仍有增加的潛力。此前,司美格魯肽已經在一些試驗結果中展現出對于心血管疾病的治療效果。諾和諾德發布的一項試驗結果顯示,司美格魯肽2.4mg可顯著降低主要心血管不良事件發生風險達20%。在另一組對照試驗中,數據也顯示注射司美格魯肽2.4mg可顯著緩解目標病患的心衰相關癥狀。

此外,司美格魯肽對阿爾茨海默病等其他認知障礙的治療效果,以及對藥物和酒精成癮治療的潛在能力,也都成為全球研究者關注的方向。

在肥胖癥領域,諾和諾德基于GLP-1RA療法,繼續探索治療肥胖癥的新生物學機制,其中一些是通過協同整合GLP-1來實現的,例如聯合GLP-1與胰淀素二者的生理學機制。

心血管領域,諾和諾德也有所布局,一是動脈粥樣硬化性心血管疾病,包括血脂異常、系統性炎癥、未控制高血壓和難治性高血壓;二是心力衰竭,包括射血分數保留的心力衰竭和轉甲狀腺素蛋白淀粉樣變性心肌病。

“未來,諾和諾德將繼續以患者為中心,深化全產業鏈布局,加速創新、擴大合作,推動可持續發展。”周霞萍表示,諾和諾德早在30年前就投下了對中國的“信任票”,30年來,見證了中國經濟和社會的發展。中國高水平開放與高質量發展的決心,鞏固提升了諾和諾德在華發展的信心。“在這里,我們看到機遇,也看到責任。”

基于基礎研究與臨床需求的創新,總會在新品研發及其后的商業中給投入者以回報。司美格魯肽與諾和諾德,正同步向著創新藥更遠的征途進發。

(感謝諾和諾德等相關方對于本文的支持)