從數字中國到“數目字”國家

摘要:既然“建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎”,那么《數字中國整體布局規劃》的愿景是否直面并回應了中國式現代化面臨的突出挑戰,能否在落地實踐中兌現變中國為“數目字上可治理”的國家的使命,就成為了有待嚴肅檢視的問題。沿用經典的組織理性化視角,以中國國家治理體系中的科層制組織為面向,可以提出一個分析國家組織現代化程度的概念框架,并將其用于探討數字中國、國家組織現代化和中國式現代化三者間的邏輯聯系與轉化約束。這一概念框架中工具理性與價值理性相平衡的分析原則,有利于糾正視技術引進和融入為組織現代化充分條件的思維偏差,揭示出國家組織的現代化并非單純技術與工具意義上的效率提升,更關乎其內部對公共價值的多元兼容與動態回應。實現數字中國的愿景不僅需要謀劃成本—收益合理、職責分工明確、績效考核激勵相容的技術賦能方案,更需要探索黨政之間、央地之間、政府與市場之間、國家與社會之間需求共生和價值共創的“平臺”智慧。

關鍵詞:數字中國;數目字管理;國家組織;現代化

中圖分類號:D630 文獻標志碼:A 文章編號:1007-9092(2024)05-0116-017

一、引言

《數字中國建設整體布局規劃》(以下簡稱《規劃》)發布的背景可以上溯至黨的十八大特別是黨的十八屆三中全會后“推進國家治理體系和治理能力現代化”的改革總目標的提出和實施。《規劃》指出:“建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎,是構筑國家競爭新優勢的有力支撐。加快數字中國建設,對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。”顯而易見,中國的決策者著力統籌作為“組織”問題的國家治理體系和治理能力現代化與作為“技術”問題的數字中國建設,在理論上力圖打通技術進步與組織變革互為促進的邏輯,在實踐中嘗試用管理的“軟件”與技術的“硬件”相平衡的策略為持續改革提供牽引及保障。

沿著前述邏輯和策略繼續深入,數字中國“2522”整體框架的落地既要涉及諸如“打通數字基礎設施大動脈”“發展高效協同的數字政務”等主要工作的分解,又要進入到中觀層面“條”“塊”交錯的科層組織,為工作實施尋找機構分工與協同的方案。面對典型的多元、復雜任務,決策者更加迫切地需要簡潔而富有整合能力的理論工具,將數字技術推動國家治理體系現代化的宏大議題操作化為治理體系中具體組織的數字化轉型問題,從而切實推動《規劃》在中觀直至微觀層面的執行。然而,正如人們在經濟和社會發展中所常見的,一旦進入政策的操作實施,理論所要處理的就不再是平衡問題,而是發現并利用不平衡來引發制度變革。【Evans P. B., Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, New Jersey: Princeton University Press, 1995, pp.3-20;艾伯特·赫希曼:《經濟發展戰略》,潘照東、曹征海譯,經濟科學出版社1991年版,第90頁;道格拉斯·C.諾思:《制度、制度變遷與經濟績效》,杭行譯,格致出版社2014年版,第9-98頁;Clark J., Uneven Innovation: The Work of Smart Cities, New York: Columbia University Press, 2020, pp.1-31.】具體來講,當數字中國與國家治理體系和治理能力現代化相平衡的理論議題,伴隨政策實踐的需求而下移到中觀直至微觀層面后,決策者和研究者需要轉而對照、發現技術創新與國家組織現代化程度間的不平衡,才能把沖突和矛盾變為契機,獲得突破和改革的動能。在邏輯上,不平衡的局面可能表現為如下情形:第一,國家組織現代化所需要的技術創新沒有發生或者無法獲得;第二,技術創新可獲得,但國家組織尚缺乏現代化運行所需的其他要件。

上述情形曾被黃仁宇投射至明朝中后期文官組織與西方軍事技術及其相配套的國防和財稅管理制度間的互動中,基于特定人物同其所屬組織的命運建構起著名的“數目字”國家理論,為傳統國家組織的現代化轉型困境提供了微觀和中觀層面的解釋。“任何好的關于中國的理論,一定是能夠穿透中國的歷史與現實,解釋中國經濟社會結構的變與不變,揭示中國與西方的現代化路徑的異同”。【周黎安:《如何ccb231ef5a3fdb58c565731e4810bd35認識中國?——對話黃宗智先生》,《開放時代》,2019年第3期。】這一理論的影響力相當廣泛而持久,以至于能否“讓中國成為在數目字上可治理的國家”逐漸成為判定一種先進技術對中國國家治理的價值的標準,成為了先進技術推動中國國家組織現代化必須完成的使命。【泮偉江:《黃仁宇的數目字管理錯了嗎?》,《讀書》,2020年第7期。】而令人遺憾的是,盡管稅收、會計、作戰、后勤等各類國家組織構成了數目字國家理論的基本分析單元,其中有關國家組織現代化的概念卻始終鮮有討論。就此而言,要將數字中國以技術推動國家治理體系現代化的宏大愿景下沉至可操作的中觀組織層面,形成同數目字國家使命的對話并接受其檢驗,仍然缺少一個概念的連接,即“國家組織現代化”的概念。

二、國家組織現代化的概念框架

在已有文獻中尋找國家組織現代化的概念及其分析框架,直接的入口似乎是組織學研究的相關成果。但發生于二十世紀下半葉的組織學研究,重在以已經現代化了的西方國家、市場和社會組織為對象,歸納其建構、運行和變革的理論,其中并不存在一套專門的知識積累,來靜態定義傳統組織與現代組織的區別,并動態分析前者演變發展為后者的過程和影響因素。【Scott W. R., Institutions and Organizations: Ideas and Interests, Los Angeles: Sage Publications, 2008, pp.20-45;周雪光:《組織社會學十講》,清華大學出版社2003年版,第1-26頁。】類似的定義和分析,不可避免地需要上溯到十九世紀末二十世紀初,從那時興起的對作為生產和生活組織方式的資本主義的歷史反思和批判中來尋找線索。例如,馬克思用劃分人的三種歷史形態建構起了區分相應的組織方式的微觀基礎:自然經濟的組織方式是以人對人的依附性為基礎的,作為上層建筑的國家組織因此需要制造統治者的神圣形象來鞏固被統治者的依賴和服從,依靠所謂“人在神圣形象中的自我異化”來維持運行。【馬克思:《1844年經濟學哲學手稿》,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局譯,人民出版社2000年版,第70-100頁。】后來,韋伯對此給予了廣為人知的經典概括,即前現代社會是一個未經祛魅的世界,組織運行以傳統和魅力為合法性基礎。【馬克斯·韋伯:《新教倫理與資本主義精神》,彭強、黃曉京譯,陜西師范大學出版社2002年版,第176-177頁。】對于支撐現代化的市場經濟組織方式中人的形態,馬克思將其概括為以物的依賴性為基礎的人的獨立性,組織運行不再依靠成員間人格化的依附來維系,轉而遵循不同技術條件下最有利于資本增殖的邏輯來形成內部的秩序。在前述的組織現代化過程中,個體同其天然具有的發展訴求乃至同其他人類間的自然聯系,都在資本增殖邏輯的擠壓下發生疏離,不可避免地陷入了“人在非神圣形象中的自我異化”。馬克思進一步將這一微觀分析應用于資本主義國家組織的運行,指出其形式已演變出“充滿了嚴格規定的權威,以及一套等級分明、匹配社會機能分工的工作過程”【Marx K. and Engels F.,The German Ideology,London:Lawrence and Wishart,1974, pp.33-39;施路赫特:《理性化與官僚化:對韋伯之研究與詮釋》,顧忠華譯,廣西師范大學出版社2004年版,第62-85頁。】。至此,官僚制組織形態及其同資本增殖邏輯間的緊密聯系開始成為人們提煉國家組織的現代化特征時無法回避的面向。

韋伯將馬克思對現代國家組織的官僚制特征分析,在概念和類型(如“理想型”的劃分,Ideal Type)上進行了更加細致和系統的發展、完善,而且還超越其資本增殖邏輯,賦予了現代國家的官僚制組織一種精神和文化層次上的“理性”稟賦,也就是后來制度主義所說的“觀念”意義上的特質。韋伯強調,必須注意到儒家文化和基督教加爾文教義間適應現世與支配現世的觀念差異,才能理解為什么只有后者才能孕育出超越世俗知識的科學精神,從而解釋技術革命在科學進步的基礎上不斷倒逼國家組織在形態上的日益專業化和條理化,并在國家組織運行的合法性權威問題上實現法治對人治的替代。【馬克斯·韋伯:《新教倫理與資本主義精神》,彭強、黃曉京譯,陜西師范大學出版社2002年版,第176-177頁;路暢、蒙克:《虔敬主義倫理與普魯士官僚制精神》,《社會》,2022年第2期。】理性化過程的加深一方面促成了資本主義在西方的勝利和現代官僚制的發展,另一方面也在兩者相互契合、推動的進程中加劇了對人類個體的經濟和社會行為選擇的控制和限定,最終將使人們落入現代組織理性化、官僚化的“鐵籠”之中。 【安東尼·吉登斯:《資本主義與現代社會理論:對馬克思、涂爾干和韋伯著作的分析》,郭忠華、潘華凌譯,上海譯文出版社2018年版,第313-319版。】擇要回顧馬克思和韋伯對以官僚制為特征的國家組織的現代化發生學分析,有助于我們提煉出開篇所述“國家組織現代化”概念中的要素:首先是具備支持專業化分工及其動態拓展的組織結構,形成一種匹配日益復雜的社會經濟活動的分“科”能力,并結合特定時代的信息技術水平,運行治理特定規模國家所需要的分“層”方案。該特征旨在確保國家組織能夠借助靈活的分工和分層,在公共產品和服務的生產供給中,持續獲得效率和規模經濟改進的工具優勢。其次,建立起尋求去人格化和可計算確定性的組織“合法性”,貫徹一種支配現世、追求理性化的組織倫理。該特征則旨在確保國家組織掙脫神秘主義、極端思想、個人意志和集團利益的控制,獲得服務于國民整體福祉和長遠利益的價值優勢。由此,國家組織現代化的概念應集中指向政治和其他人類組織習得、貫徹工具理性與價值理性,并相對傳統組織逐步積累起工具優勢與價值優勢的過程。

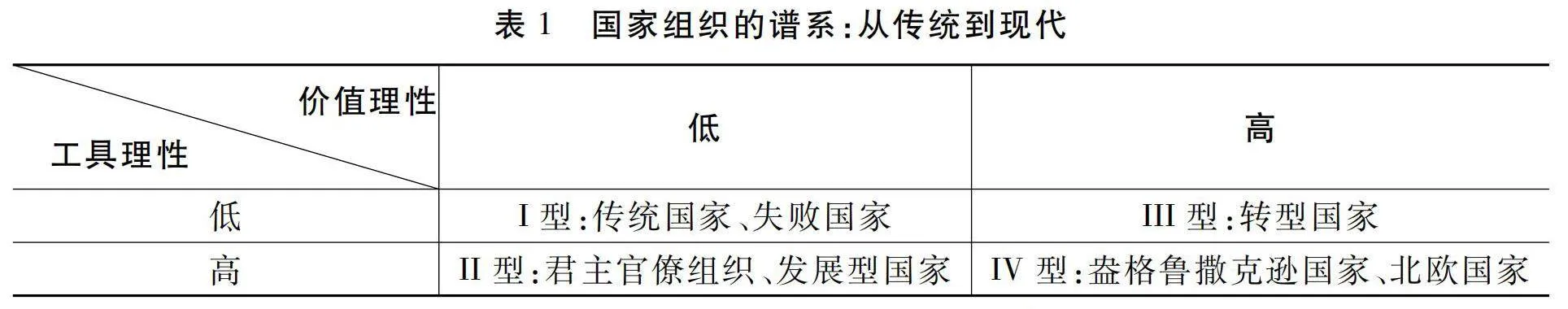

理性化及其支撐下的組織科層化是貫穿國內外現代化研究的歷史性主題。【施路赫特:《理性化與官僚化:對韋伯之研究與詮釋》,顧忠華譯,廣西師范大學出版社2004年版,第62-85頁;Acemoglu D. and Robinson J. A., “Non-Modernization: Power-Culture Trajectories and the Dynamics of Political Institutions”, Annual Review of Political Science, vol.25, no.1 (February 2022), pp.323-339.】本文在定義國家組織現代化的概念時采用理性化主題和工具理性、價值理性兩個具體維度,試圖在繼承以國家和文化為宏大分析單元的現代化研究成果基礎上,為組織層面的微觀分析提供更加契合、可操作的框架。通過探討工具理性和價值理性對組織的獨立影響及其交互作用,兩種理性間的張力可以得到進一步呈現,經驗上傳統組織到現代組織間的連續譜系也可以獲得類型學上的劃分(見表1)。首先,組織層面的理性化,表現為組織對變動的、漸趨多元的社會主流價值觀的調適,【Meyer J. W. and Rowan B., “Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”, American Journal of Sociology, vol.83, no.2 (September 1977), pp.340-363.】由此形成的價值理性幫助組織動態優化目標和選擇,在文化、規范等制度層面獲得見容于主流價值觀的價值優勢;然后,進一步驅動組織的工具理性以調適后的目標和選擇為約束,改革組織的分工、協作和激勵機制,有效兌現組織的價值訴求,獲得相對于其他組織在績效層面上的生產優勢。而以科層制為核心的國家組織在由傳統向現代的轉型過程中,勢必受限于歷史、環境、稟賦、機遇等因素,出現價值理性和工具理性在不同發展程度下的交互,形成價值優勢和生產優勢的不同組合,因而進入不同的國家組織現代化狀態。比如,在I型低價值理性和低工具理性狀態下的國家組織,要么仍未擺脫傳統組織奉行相對僵化、單一的價值目標,在管理上依靠暴力強制實現組織內服從和組織間合作的模式;要么經歷過政治民主化嘗試,但未能在國家組織內翦除一元價值觀的統治,也無力在組織管理上貫徹、實施效率導向的分工方案和激勵機制,逐步蛻變為失敗國家的國家組織。處于II型低價值理性和高工具理性狀態下的國家組織,則往往是在特殊的歷史窗口和獨特自身稟賦的共同作用下,一面維持了一元、集中和權威主導的價值觀系統,價值理性并不發達:一面卻發育或引進了成熟的科層制管理模式,專業分工的思維和激勵相容的制度安排較為發達。在這種狀態下,缺少競爭的價值系統和高效率的科層組織交互催生出強大的國家動員能力,支撐起了歷史上規模龐大的君主官僚制帝國和二戰后快速起飛的發展型國家。但保守僵化、不容挑戰的組織價值權威一旦長期存在,便傾向于壓制、瓦解創新,借以避免潛在利益集團的滋生、崛起;或者在經歷快速發展后,依然在多元、分化的國家組織內部和國家組織與社會組織之間推行強硬的行政控制,通過強化“規制國家”(Regulatory State)來維持單一的價值分配方案,埋下了組織內和組織間對抗沖突的隱患。相比之下,III型和IV型國家組織的價值觀形成是兼容組織內不同層級、不同成員、國家組織和其他社會組織的多元價值訴求,經歷競爭、平衡和妥協后的產物,體現了較為發達的價值理性。但是,這種發達的國家組織價值理性的維持,要求其篩選得出的價值觀被高效轉化為集體行動并取得治理績效,否則多元主體便會喪失對價值理性的信心。這意味著要高效兌現價值理性篩選出的價值訴求,反過來又對國家組織的工具理性提出了更高的要求。當前拉美等民主轉型國家的國家組織現代化所面臨的主要挑戰便是其組織內專業化程度和分工協同效率的低下。

作為一種韋伯式的理想型概念分析框架,工具理性-價值理性組合對不同時空中特定國家組織的類型劃分,不免在細節上欠缺精準,甚至引發爭議,卻能夠捕捉并呈現20世紀以來的政治學與社會學研究在頻繁觸及國家現代化議題時的邏輯主線。【陳明明:《數字化治理:現代國家的技術、組織與價值》,《浙江社會科學》,2023年第1期。】例如,在奧地利學派的思想中,國家組織現代化的工具優勢開始顯現出反噬市場與社會的力量,韋伯所擔憂的“鐵籠”假國家利益與民族利益之名接管市場、操控社會,實際上卻背離了國家組織現代化的價值特征。【路德維希·馮·米塞斯:《官僚體制:反資本主義的心態》,馮克利、姚中秋譯,新星出版社2007年版,第1-20頁;弗里德里希·哈耶克:《科學的反革命:理性濫用之研究》,馮克利譯,譯林出版社2003年版,第70頁。】波蘭尼則直擊國家組織現代化理論內部工具優勢與價值優勢間的悖論,認為前者即便不反噬經濟社會,也必然加劇國家治理與經濟社會活動的互嵌,讓經濟不平衡和社會分裂暢行無阻,最終令國家組織無法兌現其價值優勢。【卡爾·波蘭尼:《大轉型: 我們時代的政治與經濟起源》,馮鋼、劉陽譯,當代世界出版社2020年版,第25頁。】福柯的研究進一步注意到國家組織現代化后,其工具優勢已經在專業分工和標準化規模復制的基礎上,不斷擴張、滲透至對公民教育、健康、審美等生命權力的監視和控制,國家組織的價值優勢因此蛻變為對國家意志和需求的自我實現。【米歇爾·福柯:《規訓與懲罰:監獄的誕生》,劉北成、楊遠嬰譯,生活·讀書·新知三聯書店2019年版,第81-116頁。】直到吉登斯的筆下,自韋伯起便不斷經受質疑和批判的國家組織現代化趨勢,終于同頻繁技術創新賦能下的社會表達與參與行為達成了一定程度上的“和解”:現代社會盡管彌漫著資本主義、工業主義、監視、權力與控制,但個體面對國家組織的分工和規模優勢,依然可以在時空分離的“結構化”過程中保留獨立與自由,而國家組織也因此存有兌現其價值優勢的愿望與動力。【安東尼·吉登斯:《社會的構成:結構化理論綱要》,李猛、李康譯,中國人民大學出版社2016年版,第4-15頁;安東尼·吉登斯:《現代性的后果》,田禾譯,譯林出版社2022年版,第2-16頁。】

同前述宏大視角下的政治學和社會學研究成果相比,20世紀經濟學、管理學和組織學對國家組織現代化的研究,一方面形成了“注重微觀基礎”和“先企業后政府”的獨特風格與進路;另一方面,也可以被置于本文工具理性-價值理性的概念分析框架中,浮現出一致的內在邏輯。首先,此類研究直接深入到馬克思、韋伯等學者捕捉到的現代組織“工具優勢”的微觀運行之中,注重解決如何為分工、分層的組織中的個人提供有效的激勵機制,主張通過實現個人利益與組織目標的統一,反過來維持現代組織超越傳統組織的管理效率。這一思路從泰勒的科學管理思想發端,【Taylor F. W., The Principles of Scientific Management, New York: Harper, 1911, pp.9-29.】經過科斯同阿爾欽、德姆塞茨直至威廉姆森等經濟學家的開創性工作和理論爭論,逐步打通了將契約分析應用于科層制組織激勵機制設計的理論進路,【Alchian A. A. and Demsetz H., “Production, Information Costs, and Economic Organization”, American Economic Review, vol.62, no.5 (December 1972), pp.777-795;Coase R. H., “The Nature of the Firm”, Economica, vol.4, no.16 (November 1937), pp.386-405.】為委托代理分析的出現及其廣泛應用奠定了基礎。【Williamson O. E., Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization, New York: Free Press, 1975, pp.1-12.】值得注意的是,盡管同樣采用微觀視角并關注組織中的激勵機制設計,巴納德、阿克洛夫、米勒、塞勒等人的研究卻如影隨形般挑戰著委托代理思路下用最優激勵方案賦能現代組織工具優勢的邏輯。【Barnard C. I., The Functions of the Executive, Massachusetts: Harvard University Press, 1938, pp.1-14;Miller G. J., Managerial Dilemmas: the Political Economy of Hierarchy, New York: Cambridge University Press, 1992, pp.199-215;Akerlof G. A., “The Market for‘Lemons’:Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, vol.84, no.3 (August 1970), pp.488-500;Thaler R. H. and Sunstein C. R., Nudge:Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, New Haven: Yale University Press, 2008, pp.4-10.】這些學者指出,契約理論和委托代理分析自始至終都無法解決激勵方案設計不能兼顧個體收益最大化、組織收益最大化和公平分配組織收益三個要素的問題,陷入了“霍姆斯特朗不可能定理”(The Holmstrom Impossibility Theorem)【Holmstrom B., “Moral Hazard in Teams”, Bell Journal of Economics, vol.13, no.2 (Autumn 1982), pp.324-340.】,因此并不存在完美的、可以自動履行的激勵方案來保障分工、分層的現代組織的高效運行。正是這種困境倒逼現代組織必須觸發其“價值理性”,一面依靠管理者的“領導”和“激發”,在微觀的組織運行中鼓勵成員超越狹隘的利己主義;一面將制度設計與職業倫理相結合,約束掌握更大權力的高層級成員(如股東和職業經理人)的機會主義傾向。

20世紀經濟學、管理學和組織學沿工具理性-價值理性分析路徑所取得的企業組織現代化研究進展,有力支撐了后續文獻中分析對象由企業向政府乃至其它組織的擴展。【Dimaggio P. J. and Powell W. W., “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, vol.48, no.2 (April 1983), pp.147-160.】在公共選擇和發展經濟學研究者的議題引導下,【詹姆斯·布坎南:《公共物品的需求與供給》,馬珺譯,上海人民出版社2009年版,第1-22頁。】國家組織提供公共服務的效率,扼制組織成員腐敗的能力,以及其面對增長和公平等存在沖突的公共價值時的偏好等問題,迅速成為了在企業組織分析基礎上成熟起來的微觀理性分析的應用場域,國家組織現代化的理論視角也得以在宏大的歷史敘事之外,同步融入新興社會科學更加細致、抽象的形式邏輯。【Miller G., “Above Politics: Credible Commitment and Efficiency in the Design of Public Agencies”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol.10, no.2 (April 2000), pp.289-327.】回顧宏觀與微觀兩種視角下不同學科跨越一個多世紀的國家組織現代化理論探索,盡管存在著前者更加關注現代化對國家組織與其他組織間關系的影響,而后者更加關注現代化對國家組織內部不同成員的影響這樣的顯著區別,兩種視角分析路徑的延伸卻殊途同歸于國家組織現代化的工具優勢和價值優勢所表征的工具理性與價值理性間的平衡互補。這是國家組織現代化研究發展至今的關鍵共識,也是探討一國國家組織現代化問題時可供參照的起點。

三、對中國國家組織現代化的歷史分析

邏輯上,中國國家組織現代化是中國國家現代化乃至當前的“中國式現代化”和“國家治理體系與治理能力現代化”議題的基礎。【和文凱:《通向現代財政國家的路徑:英國、日本和中國》,生活·讀書·新知三聯書店2023年版,第1-36頁。】由于這些議題同樣是從十九世紀末至今被持續地討論和分析,本文提煉的國家組織現代化概念框架實際上已被不斷應用于此類議題中,并產生了大量極具啟發價值和解釋能力的理論成果。受篇幅和特定研究目的所限,本文在此僅選取了前述成果中以“技術-組織”關系為視角,側重圍繞工具理性-價值理性這對核心維度來理解中國國家組織現代化進程的代表性文獻,并與之展開對話。目的是在開啟針對“數字中國”的國家組織現代化分析之前,首先明確現有中國國家組織現代化知識的前沿和邊界。

韋伯的官僚制研究不僅是本文國家組織現代化理論核心思想的重要來源,而且開啟了應用前述核心思想生產有關中國國家組織現代化知識的嘗試。首先,由于秦漢以來中國國家組織的支柱便是不斷發展成熟的官僚制組織,韋伯選擇通過聚焦中西方官僚制組織間的區別,在比較和批判中形成對中國國家組織現代化程度和潛力的認識。其次,在具體的比較和批判過程中,韋伯依據儒家經典在傳統中國國家官吏選拔和布政、施政環節逐步占據并鞏固的正統地位,用儒家經典與基督教教義間“世界圖景”的差異,來溯源闡釋傳統中國的官僚制組織及其支撐的國家組織為何難以實現現代化。韋伯認為,同基督教對自身所構建的“世界圖景”持有拒斥的態度不同,儒家的傳統傾向于對現世的肯定和適應。【馬克斯·韋伯:《經濟與社會》第1卷,閻克文譯,上海人民出版社2019年版,第830-836頁。】基督教拒斥現實的態度所催生出的價值理性,并不迷信于既存的傳統關系,反而往往將其視作非理性的產物,于是有可能把生活由內而外地動員起來,發揮革命性的作用,實現向現代化的跨越。【施路赫特:《理性化與官僚化:對韋伯之研究與詮釋》,顧忠華譯,廣西師范大學出版社2004年版,第62-85頁。】相比之下,儒家的價值理性雖然在世界和生活間建立起了各種意義豐富的關系,也提出了大量經驗和倫理的生活引導,但卻堅持讓經由傳統確立的制度架構不受任何攻擊,從而嚴格限定了理性得以發揮的邊界和范圍。因此,奉行儒家經典思想的中國傳統官僚組織始終不可能是革命性的,“君君臣臣父父子子”,從卡里斯瑪皇權、官僚組織成員直到普通百姓,必須扮演符合傳統倫理價值的角色,對他們之間相對秩序的調整不可能獲得價值觀上的支持。最后,韋伯認為,在價值理性上對農耕經濟和傳統社會現狀的適應和維護,導致了傳統中國國家組織中以確定性和可計算性為原則、以追逐效率為目標的工具理性的萎縮。以官僚制組織的薪俸制度為例,作為一項最需要確定性和可計算性的安排,傳統中國的國家治理從儒家經典教義出發,長期奉行一種低薪原則來激勵官員。這種粗糙、不完全的薪俸方案,不僅迫使也同時縱容各級官僚進行權力尋租,用以支付必須自行負擔的公務執行費用和私人開銷。長此以往,尋租所得的非正式收入的遍布令整個國家運行中的可計算性和確定性無所依存,官員行政的效率更無從確切地統計、比較,并予以提升。其深遠的結果則是社會結構的逐漸僵化,因為任何企圖推動國家組織運行理性化的工具,立刻就會觸及“看不透的無數臨時收入及俸祿上的利益”【馬克斯·韋伯:《儒教與道教》,王容芬譯,商務印書館1999年版,第81-114頁。】,變得寸步難行。韋伯正是基于工具理性-價值理性的分析,認為中國傳統官僚制及其支撐的國家組織不僅缺乏動機成為現代化的推動者,而且更容易變成一種緩沖器,將所有由上或由下而發、朝向現代化的努力全部視而不見。

需要注意的是,在韋伯所進行的組織現代化分析中,價值理性維度主要涉及對組織內外部既存秩序或適應妥協或拒斥支配的觀念和態度差異,因此不僅影響著組織對技術創新等革命性因素由外而內的接受、調試,更決定著組織是否具備技術創新由內而外發生、推廣的環境。而工具理性維度主要涉及組織內和組織間協作流程與激勵機制的兼容與否,在操作層面同可獲得、可觸及的技術交互、碰撞,更多影響著組織能否吸收、適應技術的創新及其滲入。基于這種分野,人們可以從李約瑟、金觀濤、孔飛力、趙鼎新等學者旨在解釋傳統中國國家組織難以孕育科學革命、技術創新并自發跨越現代化門檻的研究中,觀察到由價值理性視角主導的分析邏輯和路徑;而在彭慕蘭、魏斐德、黃宗智等學者聚焦傳統中國后期應對人口、貿易、技術等變革性因素沖擊的研究中,國家組織適應與調試的失敗更多被歸咎于扮演中堅角色的官僚組織在工具理性上的匱乏。

深受韋伯的影響,通過明代中后期斷代史研究和中國大歷史研究再次整合工具理性與價值理性兩個維度來系統剖析傳統中國國家組織弊端的“數目字”管理理論,【黃仁宇:《現代中國的歷程》,中華書局2019年版,第13-115頁。】一方面為面向現代化轉型議題的中國學術界乃至整個社會帶來了“智識震撼,不啻為一次思想與觀念的啟蒙”【泮偉江:《黃仁宇的數目字管理錯了嗎?》,《讀書》,2020年第7期。】,另一方面也引發了同類研究中罕見的廣泛而持久的批評和爭論。擇要而論,對“數目字”管理的批評,部分地集中在質疑黃仁宇所述傳統中國國家組織缺少發達的工具理性這一事實,其余的則更多關注黃仁宇對前述事實成因的解釋能否令人信服。前者常常列舉傳統中國“編戶齊民”式的精細統計數據來反駁黃仁宇對前現代國家組織“無法在數目字上進行管理”的評判,后者則主要認為是國家規模、信息和交通技術限制乃至能源和地理發現等外生及偶發因素制約了傳統中國國家組織工具理性的發展,由此相應排斥黃仁宇從價值理性角度提供的解釋。【周雪光:《中國國家治理的制度邏輯》,生活·讀書·新知三聯書店2017年版,第1-18頁。】在這里,本文試舉黃仁宇闡述“數目字管理”理論的一處例子,一方面簡要呈現工具理性和價值理性兩個要素在該理論中的地位及相互關系;另一方面也借此澄清相關批評中可能存在的誤解與問題。

黃仁宇在《資本主義與二十一世紀》中寫道:“可是宋朝的財政設計仍一直維持由上端統籌支配而不在下端固定私人財產權,又缺乏獨立的司法機構,以至抽稅時‘既以絹折錢,又以錢折麥,以絹較錢,錢倍于絹;以錢較麥,麥倍于錢,輾轉增加民無所訴’……這種方式固然對一般人民不利,長時間內也使政府陷入困局,因為抽稅全靠由上向下施加壓力……各處發生虛冒的現象,一方面只有數字的膨脹,一方面到處發生短缺……西歐的國王在社會變化時無力抽稅,產生財政上的危機。彼方人士很難想象,中國皇帝抽稅的權力過強過厚,也非他個人之福。從這些事跡上我們看出,現代之金融經濟,有如自來水和煤氣,一定要嚴密地封閉,保存其一定的壓力,才能在開閉出納之間操縱自如。私人財產權在法律面前曖昧不明,等于水壓或氣壓過低,其流轉必至不暢,于是無從使國家現代化,進入以數目字管理(Mathematically Manageable)的階段。”【黃仁宇:《資本主義與二十一世紀》,九州出版社2012年版,第364-365頁。】

在以上文字中,“一方面只有數字的膨脹,一方面到處發生短缺”已經清楚地表明,“數目字”管理中有關傳統中國國家組織的工具理性程度的認識,并不是停留在官僚系統對統計數據的規模與精細程度的規范要求上的,因為這些數據會膨脹,會嚴重偏離于實際到處發生的短缺。相比之下,“數目字”管理所批判的工具理性匱乏,乃是指作為國家組織核心的官僚系統的分工、分層和激勵機制設計,無法以為組織和社會運行提供穩定、合理的預期為前提,達成團隊協同與合作。其結果是,官僚系統看似對皇權和中央高度遵從,快速響應,卻造成社會和經濟系統“以絹較錢,錢倍于絹;以錢較麥,麥倍于錢,輾轉增加民無所訴”的動蕩。而傳統中國的國家組織在這種狀態下,依然持續“生產”大規模的,甚至精確到小數點后五、六位之多的各種無意義統計數據,暴露的已不僅僅是工具理性的匱乏,而是整個組織深層次的價值理性危機。

而在解釋傳統中國國家組織工具理性不足的成因時,上述引文中提及的私人財產權的固定和司法機構的獨立,最常為持批評態度的文獻所關注,并就此詬病黃仁宇理想化地套用西方產權和法治思想來診斷中國問題。然而此類批評所忽視的是,黃仁宇通過長時段比較中西傳統國家組織運行之差別而概括的“中國皇帝抽稅的權力過強過厚”的特點,提出的在傳統中國國家組織內部的央地之間,在國家組織與社會、經濟組織之間持續存在的壓力失衡及由此而致“其流轉必至不暢”的分析,事實上反映出“數目字”管理理論已經注意到價值理性對工具理性所產生的深刻影響,而非停留在產權和司法獨立等工具層面提供解釋。皇權獨大,“全靠由上向下施加壓力”的中央絕對權威、國家絕對權威,造就了傳統中國國家組織內部政治與行政之間、中央與地方之間以及國家組織與其外部的社會、經濟組織之間價值目標一元化的非理性局面。這種價值理性的匱乏固然有利于傳統中國國家組織乃至整個國家-社會關系的穩定,但卻以抑制可能挑戰一元化格局的技術創新的內部生發,排斥類似技術的外部引入,并最終拖延、錯失國家組織工具理性的精進為代價。

從韋伯到黃仁宇,從文化溯源到“數目字”管理,界定國家組織分工分層、激勵協同的工具理性特征,分析其包容競爭、開放祛魅的價值理性狀態,闡釋兩者間依賴滲透的關系與過程,逐漸成為中國國家組織現代化研究知識積累的階梯和范式。金觀濤和劉青峰對傳統中國“超穩定結構”中組織韌性成因的分析,【金觀濤、劉青峰:《興盛與危機:論中國社會超穩定結構》,香港中文大學出版社1992年版,第1-15頁。】秦暉對傳統吏治“儒表法里”的特征概括,【秦暉:《傳統十論》,東方出版社2014年版,第141-173頁。】周雪光對中華帝國國家治理組織運行原則的名實之辯、正式制度與非正式制度的比較,【Zhou X., “Chinese Bureaucracy Through Three Lenses: Weberian, Confucian, and Marchian”, Management and Organization Review, vol.17, no.4 (June 2021), pp.655-682.】均反映出研究者們平衡工具理性與價值理性兩個維度來賦予傳統中國國家組織縱向歷史定位和橫向文化定位的旨趣共識。但他們也無不惋惜于傳統中國乃至近代以來國家組織的動蕩更迭中,一元化導致的價值理性匱乏對工具理性發育的持續抑制,并因此造成國家組織現代化進程的波折、反復,以及一再錯失先進技術融入、改造國家組織的機會窗口。

將時間快進至20世紀90年代后期,高漲的信息技術革命不斷推動中國國家組織的現代化進程,直至凝結產生以“數字中國”為新的概括的現代化愿景,緊密回應著自鴉片戰爭以來中國奮力實現國家現代化轉型的歷史使命。本文的余下部分試圖將建設數字中國愿景的路線規劃置于實現國家組織現代化使命的議題之中,應用工具理性-價值理性概念框架,聚焦檢視當代中國應用數字技術推動國家組織現代化方案的進展與挑戰。

四、對數字中國愿景的國家組織現代化分析

數字中國得以納入國家規劃、成為國家愿景,并非單一政策文件闡發宣誓的產物,而是綿延的信息技術革命發展到數字化階段后,持續催生政治、經濟、社會諸領域變革并達成推動國家治理體系和治理能力現代化共識的結果。進入數字時代,技術通過賦能國家和賦權社會雙重機制重塑國家治理結構內組織間關系及其運行過程,也為國家組織現代化的“工具理性-價值理性”分析提供了施展的舞臺。

(一)數字中國愿景的形成

數字中國愿景的現實發端是20世紀90年代中國國家組織內按科層制原則運行的黨政機關的信息化建設工程。以“辦公自動化”為階段性目標,信息化建設工程主要著力實現組織內信息介質的轉變,降低組織內信息生產、交換、儲存的成本,并提升其效率和安全性。但伴隨著21世紀初互聯網技術和設備在中國大陸快速、大規模的滲透與普及,超越此前內向的視角,借助技術向外在社會面前樹立起國家組織更加泛在、可及的虛擬形象,即“電子政府”建設成為了數字中國新的前身。需要注意的是,在這一時期,電子政府的線上功能主要是信息發布和與公眾互動交流,能夠在線提供的公共服務非常有限,【中共中央辦公廳、國務院辦公廳:《關于深化政務公開加強政務服務的意見》,2011年6月8日,https://www.gov.cn/govweb/gongbao/content/2011/content_1927031.htm;國務院辦公廳:《國務院辦公廳關于進一步加強政府網站管理工作的通知》,2011年4月21日,https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2011-04/22/content_1120.htm。】再次暴露出單獨依靠技術難以引發國家組織工具理性和價值理性顯著提升的問題。相比之下,在同一時期內啟動的行政審批制度改革,在地方政府內引發了行政審批局、政務服務中心等機構的設立以及政務服務大廳普及等“一站式”的業務流程協同再造;【Zhu X. and Zhang Y., “Diffusion of Marketization Innovation with Administrative Centralization in a Multilevel System: Evidence from China”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol.29, no.1 (January 2018), pp.133-150.】在中央層面不但推動了各部委業務條線上審批事項的多輪清理,更罕見地緩解了“新官不理舊賬”的改革延續性困境,在黨政領導人更替后,保持了行政審批制度改革的延伸和升級。兩相比較,不難發現,國家組織工具理性提升的深層動力不必是技術,卻可能來自于——中央加強對地方政府約束、強化權威,地方個性化提升區域競爭力、吸引投資和人口,企業和公眾尋求便利的公共服務、更低的規制遵從成本——一種國家組織內部以及國家組織和社會其它組織間的價值訴求平衡和共識(價值理性)。

黨的十八大后,通過對標中國互聯網企業崛起所提供的平臺經濟運行模式,特別是借鑒平臺內大型科層制企業的組織分工與協同方案(如“中臺”的設立與運行),利用平臺企業開發的數字存儲、傳輸、計算、支付及安全技術,錨定平臺經濟借助數據匯集及應用所取得的社會動員與影響能力,此前相對分離的電子政府建設與行政審批制度改革得以融合為“互聯網+政務服務”的數字政府雛形。在這一階段,數字技術不僅為行政審批制度改革在升級過程中所積累的優化組織分工、再造政務流程等方案提供了更低成本的可操作性,而且基于數字技術而實現的“網辦”的可觀測特征也便利了國家組織內行政績效的考核。由此,網上政務服務能力成為了過去十年間黨中央、國務院自上而下改革和業務考核不可或缺的抓手,行政化地推動了各級數字政府軟硬設施的建設。加之隨后應對危機過程中,國家動員與危機處置上下并舉,內外政治壓力和行政任務負荷陡增,使得國家組織內貫穿政府業務體系的政務服務一體化平臺加速建成運行,服務于打破業務壁壘、促進協同合作的數據交換共享平臺也逐步啟用。進入危機后期,《關于加強數字政府建設的指導意見》經中央全面深化改革委員會審議通過并由國務院發布,標志著數字技術已經在專業分工、業務協同、考核激勵等工具理性維度上系統嵌入了當代中國國家組織的運行,增強了國家組織進一步提升現代化程度的信心,也成為了后續數字中國建設愿景提出的組織支撐和保障。

(二)數字中國愿景中的“工具理性-價值理性”

回顧數字中國提出的歷程和背景,使我們得以進一步結合前文建構的國家組織現代化概念框架,對照諸如“數目字”管理這樣的現代化使命表達,在新的視角和情景中探尋愿景對于使命的意義與價值。《規劃》中指出,數字中國的整體框架是“2522”,其中第一個“2”代表的“兩大基礎”為數字基礎設施和數據資源體系。前者明確指向硬件的布局和提升,后者則關注“體制機制”和“管理機構”,帶有清晰的國家組織的理性關切。特別是對照前文中韋伯和黃仁宇等呼吁以市場流通為動力來催生國家組織走向“可計算”和“數目字”管理的傳統,《規劃》對“加快建立數據產權制度,開展數據資產計價研究”的重視,正是在工具理性維度上把握住了國家組織現代化的方向。與此同時,將“兩大基礎”置于本文工具理性與價值理性相平衡的國家組織現代化概念框架內,人們就不禁要追問其中是否也存在容納價值理性的空間以及相關的制度安排。

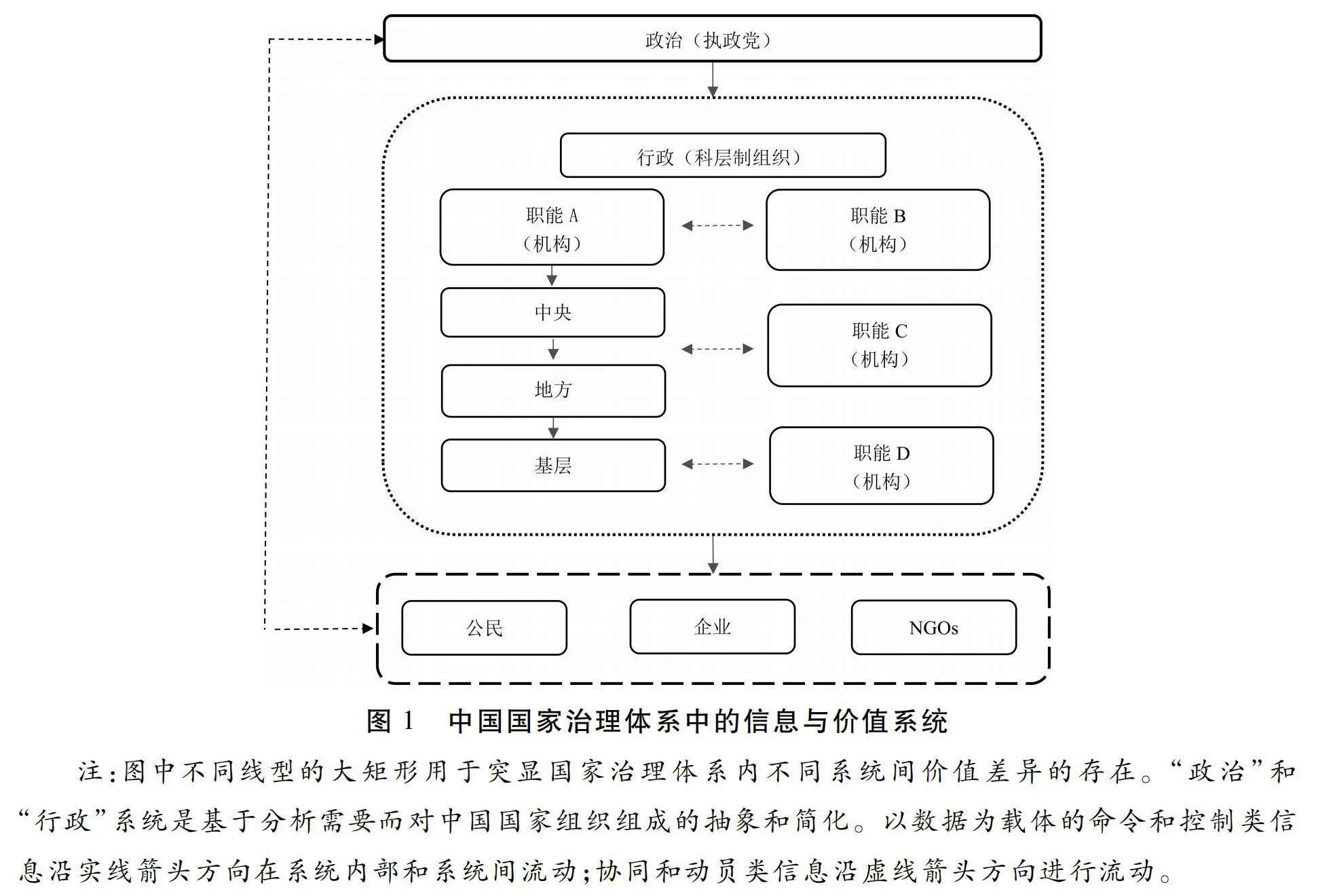

如圖1所示,數字中國在構建數據資源體系時所強調的“暢通數據資源大循環”,實際上是包涵國家治理體系在內的國家與社會間的信息傳遞與反饋系統。而在前文提出的國家組織現代化概念框架看來,它還是一個政治、行政與社會間的價值互動與平衡系統,是國家組織和社會組織價值理性得以生成的環境。傳統中國國家組織被政治操控的權力“安全”價值所主導,行政領域的“效率”訴求被壓制,相應的工具理性難以充分發展,也沒有價值空間對社會領域“公平”“正義”的價值訴求進行充分地吸納和回應。國家組織的現代化進程則以其接納組織內部、國家組織與其他組織間價值的分化和專業權威的分享為前提,通過妥協、平衡來尋求適應社會動態變化的價值共識,從而實現價值共創,并實施對多元價值的分配。對此,《規劃》提出的愿景是“釋放商業數據價值潛能”“建立數據要素按價值貢獻參與分配機制”。價值潛能的提出,一方面在圖1所示的價值互動系統中接納了市場組織的價值訴求,同時也開辟了容納更多其他領域的價值訴求的想象空間:數據的利用需要滿足當代中國政治對于安全、秩序、群眾路線中的回應性等價值的訴求,需要滿足國家組織內核心的行政領域對于專業化和效率的價值訴求,也需要滿足公眾對于公平、正義、自由、便利的價值訴求。數據資源應該在愿景中被不同領域內的組織共同利用,進行多元的價值生產,并通過分配機制回饋和激勵不同組織為豐富數據的價值所作出的貢獻。

另一方面,首先尋求以商業數據為引領探討“價值貢獻”和“分配機制”,可以推動國家組織在內部和跨組織的數據資源利用過程中,更加注重學習平臺企業的價值共創理念和行為,提升國家組織的價值理性。前文提及,我國數字政府建設在短時期內的跨越式發展,相當程度上得益于中國互聯網企業開拓、積累的平臺技術和商業模式。而支撐這種商業模式的組織邏輯突出反映了國家組織現代化所需要的價值理性——產業鏈上不同分工的企業、不同偏好的消費者、供給公共服務的國家組織和各類社會組織,匯聚在平臺企業的APP、小程序等應用場景中,通過交換、共享數據來共同創造各自偏好的價值,并達成、履行激勵相容的分配方案——不同組織間的價值包容與共創。然而,一旦這種平臺模式的價值理性組織邏輯被破壞,單一價值開始排他式地主導負責運行平臺的組織,那么平臺價值共創的功能便難以為繼。【鄭磊:《數字治理的“填空”與“留白”》,《人民論壇·學術前沿》,2021年第23期。】就此反思以工具理性視角來界定我國國家組織內各級政務數據交換共享平臺和公共數據開放平臺存在標準參差、質量蕪雜、數據沉淀、規則不明、需求匱乏等問題的思維方式,《規劃》愿景中“兩大基礎”環節所倡導的對數據價值潛力、貢獻和分配機制的重視,既可以啟發決策者和研究者沿價值理性維度展開更深層的探討,又可以為在融合數字技術的過程中兌現國家組織現代化的使命明確方向和重點。

進一步值得關注的是《規劃》愿景中“五位一體”的全面數字賦能。在這一環節,“做強做優做大數字經濟”被置于優先地位,緊隨其后的是聚焦國家組織內部管理運行的“發展高效協同的數字政務”。從國家組織的現代化概念框架出發,前述優先級排序有利于約束國家組織對市場組織的價值訴求予以尊重、保護和響應,有利于雙方在經濟和政務平臺上的價值共創。而考慮到市場經濟環境下,市場組織同其他社會組織間基于價值互惠而形成的廣泛聯系,優先尊重市場組織的價值訴求,事實上也有利于國家組織響應其他組織的價值訴求,在平衡多元價值的過程中提升自身的價值理性。《規劃》對數字政務的愿景設定中,專門指出要“加快推進‘一件事一次辦’”。“一件事一次辦”既是此前行政審批改革和政務服務改革中“一站式”“一窗辦”“最多跑一次”“一網通辦”等方案在工具理性上的延伸,又是中國國家組織落實群眾路線價值要求的實踐策略。因此,觀察“一件事一次辦”改革在中國國家組織內部和國家組織與其他組織的交界面上的實施過程和效果,可以為理解組織現代化過程中工具理性、價值理性的平衡提供豐富的素材和空間。僅以本文作者團隊自2022年9月相關改革文件發布以來,在長三角直轄市和省級、市級、縣區及開發區跟蹤調研“一件事一次辦”推進過程所收集的反饋來看,在中央發布“一件事”清單和考核監督要求之前,圖1中地方和基層面臨較為寬松的價值約束,其自發的“一件事”改革內容集中在帶有轄區特色的少量事項上,需要在回應不同的群眾呼聲、降低經辦人員的行政成本、配備重組業務流程所需的軟硬件支持等諸多價值考量間進行較長時間的權衡和試錯。在工具理性維度上,自發改革針對地方和基層異質性的需求,形成的“一件事”方案專業性強,但標準化程度低,跨轄區的可復制性也較差。由中央推動的“一件事”事項清單的發布和省級對市縣區的專門考核,將專業事項的業務流程和分工進行抽象、標準化和大規模推廣,短時間內在形式上強化了圖1中職能機構、地方和基層的工具理性。但在理論上,清單和考核所反映的“一刀切”“齊步走”地回應群眾訴求的政治價值主導模式,勢必會抑制國家組織價值理性的形成和釋放。在實踐中,也出現了前文黃仁宇講解價值失衡導致工具扭曲失效的案例里批評的現象,如,并不具備一次辦所需技術條件和部門協議支持的地區,只能在“一件事一次辦”考核系統中人工二次錄入業務辦理數據來應對檢查,不僅形式主義地加重了基層工作負擔,還反過來削弱了國家組織的工具理性信念;部分地區為了考核加分,盲目擴張清單、增列事項,或者違背辦事企業和群眾擇期續辦的意愿,強制要求一次辦,不但降低了服務對象的滿意度和獲得感,也偏離了群眾路線的政治要求。

(三)數字中國愿景的歷史使命

以上問題再次表明,偏重工具理性思維而將國家組織內部央地之間、部門之間向社會供給公共服務質量不均、效率不高的問題,一味溯源歸因成信息不對稱的做法,非但不能通過相應引入數字化業務平臺來破解問題,反而容易引發“上有政策、下有對策”和形式主義的痼疾。實際上,正如本文第二節中韋伯、波蘭尼、福柯等學者論及現代化國家組織的運作特征時指出的:一方面,分科、分層、去人格化的現代組織必然遭遇圖1中縱向政府間委托-代理信息失真、橫向部門間專業化權威難以協同的困境;另一方面,多層級、多部門組成的利益結構日漸復雜的國家組織同擺脫傳統機械團結走向有機團結的現代社會一起,又給國家準確解讀社會需求并建構有關國家使命的共識,以及在國家內部和國家-社會間貫徹國家意志帶來了搜集和分析信息的挑戰。【孟天廣、鄭思堯:《國家治理的信息理論:信息政治學的理論視角》,《政治學研究》,2023年第6期。】因此,國家現代化進程中的各種信息失靈更為復雜的是組織問題,而非技術問題;更為深刻的是價值理性彌合利益分化的問題,而非工具理性破解信息碎片的問題。【韓志明、李春生:《不規則的信息及其治理邏輯——以“摸清底數”實踐為中心的分析》,《管理世界》,2024年第1期。】

對比發達國家的歷程,自20世紀70年代步入后工業化時代開始,服務經濟的壯大和支配地位指數級地加強了國家組織內部及其與外部社會間的信息依賴,直接導致了歐美等國國家組織信息化轉型戰略的出臺,并在技術創新迭代的驅動下,不斷衍生出數字化轉型的牽頭機構和法案。【Greenway A., et al. Digital Transformation at Scale: Why The Strategy Is Delivery,London, United Kingdom: London Publishing Partnership ,2021, pp.20-62.】時至今日,當時的操盤人和親歷者們越來越多地總結出其中共同的經驗教訓:由中央或聯邦政府設計的頂層架構在操作過程中以外包形式由技術企業負責應用場景的開發維護,事實上阻礙了部門和地方政府以及社會公眾價值訴求的向上流動和反饋,造成了同質化信息工程和數字化項目的逐級復制、重復建設,社會和各級國家組織無差別地為技術和系統的更新付出高昂代價,卻無法獲得因地制宜、靈活高效的信息和數據支持。長此以往,結果是在短期和局部意義上積累了一個又一個“便捷”卻昂貴的新系統、新場景,但在長期和全局意義上,加劇了只生產數據而不解決問題的目標替代,遮蔽了現代國家組織內生的價值復雜與多樣,扭曲了組織價值理性的發育。【Pahlka J., Recoding America : Why Government Is Failing in The Digital Age and How We Can Do Better,New York, Metropolitan Books: Henry Holt and Company,2023, pp.280-300.】

數字中國的愿景是實現數字技術和數據要素賦能的國家治理體系和治理能力現代化。而這一愿景的支柱,即國家組織的現代化則是貫穿中國近現代歷史革命和斗爭的重大使命。“復雜組織中組織控制系統的問題之一是,抵消或消除小集團組織的機能障礙產生的后果,但又不破壞其執行必要功能的能力。”【March J. and Simon H., Organizations,New York: John Wiley and Sons, Inc., 1958, pp.60-92.】以破壞龐大的國家組織內實現多元價值平衡的功能為代價的技術和數據賦能,將難以實現工具理性-價值理性充分發育的組織現代化。在政治系統與行政系統間,上層、中間層和基層政府間,國家組織與公眾、企業、社會組織間,因加壓加碼“上技術”而超速生產和流動的數據,必然由于沒有國家組織上下內外壓力的平衡,即價值理性的約束,而趨向內卷失真,也就無法支撐數目字管理的實現。以此為鑒,在兌現數字中國愿景的過程中完成建設數目字國家的使命,關鍵并非只是數字技術的植入和推廣,更需要國家組織上下內外價值訴求的兼容與平衡:鼓勵低層級組織在不同方向上的實驗、允許有差異的數字化策略的實踐、包容組織內數字化轉型后有條件的松散結構,必須在數字化的過程中尋求建立價值理性,才能提供競爭性的價值環境來分化和約束不同集團對工具理性的使用,推動數據在相互校驗中求真從善。

五、結語

既然數字中國的整體布局規劃以實現國家治理體系和治理能力現代化為目標,那么這一“愿景”是否抓住并針對中國實現“現代化”的堵點和癥結,會否讓中國進階為一個能在不同規模的單元、不同專業的領域生成可用、可靠的統計數據并就此成為一個在數目字上可治理的國家,就是非常有必要檢視的問題。進一步而言,倘若這一愿景確有清晰地針對并蘊含著用信息化賦能現代化的方案,那么探討、澄清其實踐對策的理論邏輯,也可以為人們用行動來完善、兌現該愿景提供必要的信心。為此,本文引入“技術-組織”分析視角,以構成國家治理體系主體的科層制組織為面向,提出了一個分析國家組織現代化程度的概念框架,并在對話中國現代化研究經典文獻的過程中檢驗“工具理性-價值理性”框架的功能與效果,進而以其為標準探討數字中國愿景如何同中國國家組織現代化的使命相聯系,發掘愿景中工具與價值相統一、權威與自主相平衡的邏輯及其啟示。

本文的理論分析發現,視技術引進和融入為組織現代化的前提并為此試圖改進、提升組織工具理性的邏輯和實踐都存在著嚴重的缺陷。國家組織的現代化并非單純技術與工具意義上的效率提升,更關乎其供給的公共服務價值的動態調整與多元兼容。只有在價值理性持續平衡與妥協的策略約束下,工具理性所擅長的專業化和標準化思維才能激發組織創造,吸收技術進步的內生動力。相較而言,傳統和轉型中的國家組織往往是在一元價值壓力下發育出失衡、扭曲的國家組織工具理性,技術只有在滿足國家組織內遵從特殊價值的畸形需要時才能成為組織的裝飾物,既不可能改造組織的工具理性和價值理性,更不可能在國家組織支持下發生創新和創造。為此,在數字中國的愿景中,不僅需要謀劃成本-收益合理、職責分工明確、績效考核激勵相容的技術賦能方案,更需要探索黨政之間、央地之間、政府與市場之間、國家與社會之間需求共生、價值共創的“平臺”智慧。

建構國家組織現代化概念來分析數字中國愿景的潛力及其對國家治理體系和治理能力現代化這一歷史使命的意義和價值,不僅是分析視角和知識積累向微觀層面的深化,也為以價值理性為紐帶,將公共行政學、組織經濟學、行為管理學、心理學等學科自20世紀80年代后期開始取得的公共組織文化、動機、激勵和行為研究成果融入歷史學、社會學和政治學宏大的制度分析,提供了契機。正如米勒在將諾貝爾經濟學獎得主霍姆斯特羅姆的“不可能定理”引入公共組織管理制度分析后所指出的——如果領導者不能對組織成員做出可置信的價值承諾,即不追求個人價值偏好的最大化,那么任何分工方案和激勵制度都無法扭轉組織陷入低效率的協同。我們期待著國家組織現代化的概念框架能夠在跨學科價值理性共識的驅動下,借助不同學科更加多樣、豐富的分析工具進一步走向成熟,引導工具理性-價值理性相平衡的國家組織的形成,使中國成為在數目字上可治理的國家。

(責任編輯:王承禹)