“中篇小說熱”現(xiàn)象及其研究中的文體問題

摘 要:“中篇小說熱”雖作為特定文體繁榮的現(xiàn)象,但關(guān)于其文體層面的研究尚不充分。回到歷史現(xiàn)場,“中篇小說熱”及學(xué)界的回應(yīng)皆包含文體問題。一方面,根據(jù)當(dāng)時(shí)的刊載狀況可勾勒出中篇小說文體在“中篇小說熱”發(fā)展中的嬗變;另一方面,梳理與反思學(xué)界從理論建構(gòu)與批評(píng)實(shí)踐兩方面對(duì)該現(xiàn)象所做的回應(yīng),有助于相關(guān)研究的進(jìn)一步開展。文體視角拓寬了“中篇小說熱”的研究空間,凸顯了文體意識(shí)的啟發(fā)與推動(dòng)作用。

關(guān)鍵詞:“中篇小說熱” 中篇小說 文體研究

在文學(xué)研究中,文體指依據(jù)一定原則對(duì)文本做出的分類。小說是一種重要文體,并被細(xì)分為更多的子體裁。長、中、短篇小說是新文學(xué)劃分小說子體裁的常見分類,然而學(xué)界在頻繁使用相關(guān)分類的同時(shí)卻常常忽略其所代表的文體意義,這在中篇小說的研究中尤其普遍。在中國,中篇小說文體成熟于20世紀(jì)80年代的“中篇小說熱”。一方面,中篇小說文體隨著“中篇小說熱”的發(fā)展不斷演變,但學(xué)界缺乏此方面的研究;另一方面,學(xué)界從理論建構(gòu)與批評(píng)實(shí)踐兩方面對(duì)“中篇小說熱”作出了有限的回應(yīng),但后續(xù)缺乏對(duì)已有研究成果的整理與利用。本文強(qiáng)調(diào)文體維度在“中篇小說熱”及其研究中的意義,以在一定程度上彌補(bǔ)上述不足。

一、“中篇小說熱”與中篇小說文體形態(tài)的嬗變

將20世紀(jì)80年代中篇小說創(chuàng)作的繁榮統(tǒng)稱為“中篇小說熱”是當(dāng)下學(xué)界的通行觀點(diǎn),但中篇小說文體的演變較少受到關(guān)注。文體更多被視為文學(xué)發(fā)展的媒介,中篇小說的繁榮就代表20世紀(jì)80年代文學(xué)的繁榮。例如,黃發(fā)有認(rèn)為“中篇小說熱”的文學(xué)史意義是“催生了一些具有經(jīng)典意義的作品”[1],并用對(duì)文學(xué)思潮更替的論述替代對(duì)中篇小說文體發(fā)展的論述。孟繁華則依據(jù)隨文學(xué)思潮變遷而變遷的小說題材論述中篇小說文體的演變,其對(duì)中篇小說文體除題材外的其他特性的反映尚存局限。[2]

20世紀(jì)80年代的中篇小說浩如煙海,但我們?nèi)钥赏ㄟ^富有代表性的典型案例,勾勒出“中篇小說熱”的發(fā)展?fàn)顩r及中篇小說文體嬗變的基本規(guī)則與內(nèi)在邏輯。鑒于中篇小說文體形態(tài)與其發(fā)表媒介的密切聯(lián)系,本文以大型文學(xué)期刊《收獲》為例進(jìn)行具體分析。1979年《收獲》復(fù)刊時(shí),聲明將“以較多的篇幅,發(fā)表長篇、中篇小說和電影文學(xué)劇本、話劇劇本等”[3],與1957年創(chuàng)刊時(shí)“所登載的大半是比較長的作品”[4]相呼應(yīng)。《收獲》在20世紀(jì)80年代沒有公開修改過辦刊宗旨,但其時(shí)各文類的版面占比有明顯的波動(dòng)。如表1所示,短篇小說和散文的占比較為穩(wěn)定。中篇小說占比則在1979至1982年大幅上升,于1980年超過劇本類作品,1981年超過長篇小說,此后直至20世紀(jì)80年代末皆如此。在1957年,中篇小說和長篇小說在《收獲》上的占比分別為4%和70%,二者的關(guān)系在20世紀(jì)80年代幾乎顛倒。中篇小說在20世紀(jì)80年代《收獲》的刊發(fā)上占據(jù)了巨大優(yōu)勢,但其版面占比卻不斷浮動(dòng),于1982年達(dá)到最大值69%,1983至1985年維持在60%左右,1986至1989年則維持在50%左右。

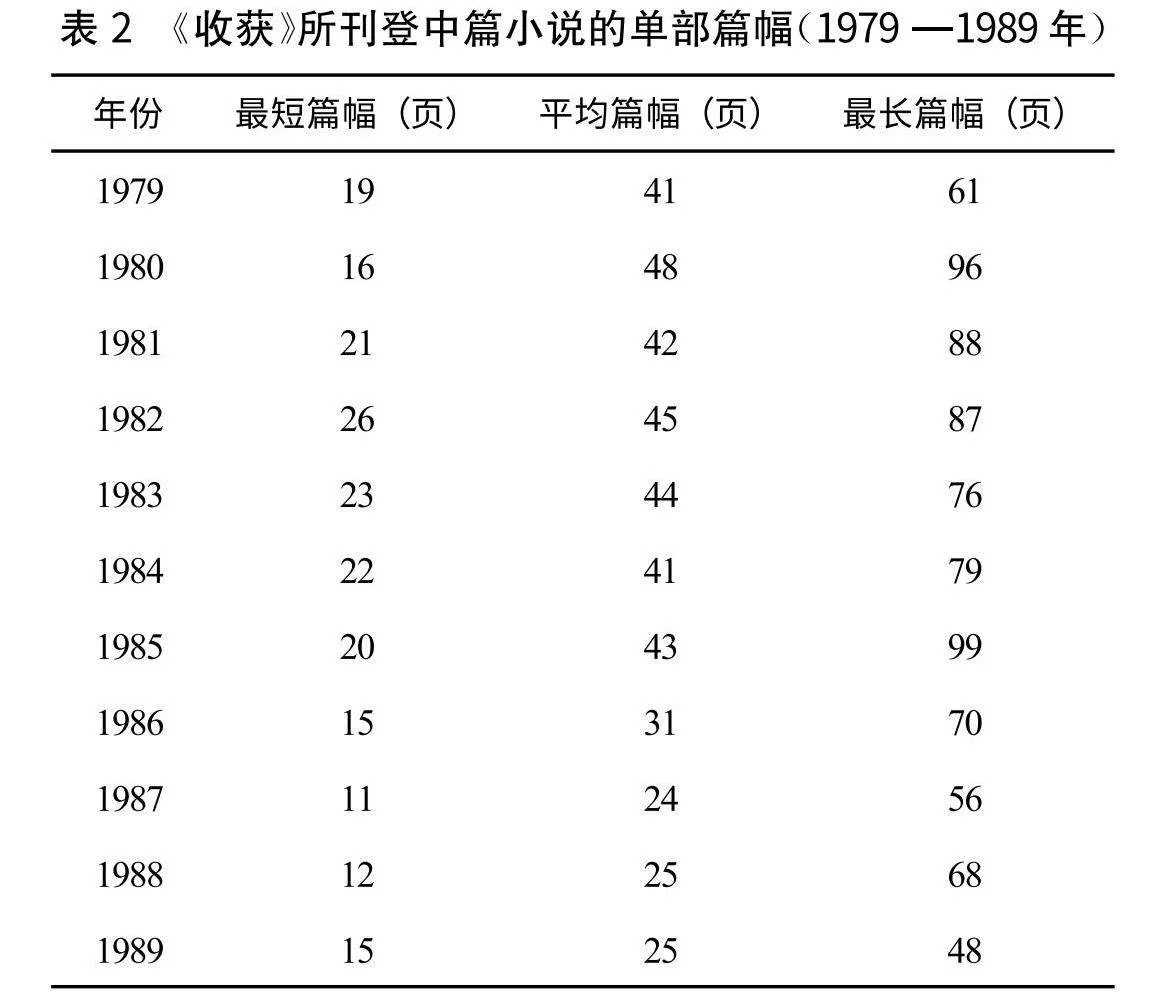

中篇小說的版面占比在20世紀(jì)80年代后期下降,其原因值得思考。從欄目變化的角度看,雜志增設(shè)的專欄占據(jù)了一定的版面;從中篇小說文體的角度看,中篇小說發(fā)表的數(shù)量較為穩(wěn)定而單部篇幅有所降低。篇幅是區(qū)別長、中、短篇小說的常用指標(biāo)。如表2所示,中篇小說的平均篇幅從40多頁(1979 —1985年)快速調(diào)整為20多頁(1987—1989年),即從6萬字下降至3到4萬字之間(以每頁1404字計(jì)),其最長、最短篇幅的頁碼也相應(yīng)減少。中篇小說篇幅的縮減顯然與幾期“先鋒小說專號(hào)”有關(guān),但也體現(xiàn)了20世紀(jì)80年代后期的整體趨勢,篇幅收縮主要是因?yàn)槲膶W(xué)觀念變更對(duì)文體的影響,而非期刊對(duì)中篇小說刊載版面的主動(dòng)限制。

《收獲》在20世紀(jì)80年代的文學(xué)刊物中占有舉足輕重的地位,故本文可據(jù)此對(duì)“中篇小說熱”的發(fā)展?fàn)顩r及中篇小說文體的發(fā)展做進(jìn)一步分析。第一,中篇小說的熱潮在20世紀(jì)80年代一直持續(xù)發(fā)展,其中1980至1981年發(fā)展得最為迅速,1982至1985年相應(yīng)數(shù)據(jù)達(dá)到峰值,版面占比在1985年后則出現(xiàn)回落。第二,由于刊物的版面有限,中篇小說與長篇小說及劇本類作品之間表現(xiàn)出明顯的競爭關(guān)系,20世紀(jì)80年代中篇小說的發(fā)表大幅擠壓了長篇小說的版面,幾乎替代了原屬于劇本的生態(tài)位。第三,中篇小說的篇幅不斷變化,20世紀(jì)80年代初其單部篇幅總體膨脹,膨脹速度在20世紀(jì)80年代中期回落,并在20世紀(jì)80年代后期總體回縮。這不僅源于先鋒小說區(qū)別于其他類型小說的敘事構(gòu)造,而且也與其他類型小說最長篇幅的縮短有關(guān)。作為“中篇小說”發(fā)表的作品,彼此之間篇幅差異很大,部分作品的文類歸屬亦不明確(如《芙蓉鎮(zhèn)》等)。這實(shí)質(zhì)上源于中篇小說介于短、長篇小說之間的定位,其文體形態(tài)此時(shí)尚未固定。總而言之,一方面,中篇小說的容量在20世紀(jì)80年代的發(fā)展中趨于穩(wěn)定,其最終的篇幅上限縮短并穩(wěn)定標(biāo)示著其與長篇小說的分離及其文體形態(tài)的相對(duì)固定;另一方面,1985年后文學(xué)觀的轉(zhuǎn)變對(duì)中篇小說的篇幅造成了影響,敘事構(gòu)造方式的變化對(duì)其文體形態(tài)的演變產(chǎn)生了顯著影響。小說是敘事性文體,各敘事要素如人物、情節(jié)、場景所占據(jù)敘事單元數(shù)量的變化和敘述策略的改變,使小說達(dá)到敘事目的所需的容量隨之改變。至此,本文認(rèn)為需要對(duì)中篇小說不同發(fā)展階段的代表作品進(jìn)行敘事分析,方可進(jìn)一步討論其文體形態(tài)的具體變遷。

二、“中篇小說熱”與作為文體理論的“中篇小說”

“中篇小說熱”的出現(xiàn)引起了學(xué)界的積極響應(yīng),從學(xué)理上把握其文體規(guī)范與形式規(guī)律成為亟待解決的問題,研究者開始有意識(shí)地建構(gòu)中篇小說的文體理論。但時(shí)至今日,學(xué)界對(duì)該時(shí)期中篇小說文體的研究尚不充分,因而梳理、反思其成就與不足就成為繼續(xù)建構(gòu)與完善中篇小說文體理論的基礎(chǔ)。本文選取《中篇小說論集》《中外著名中篇小說選》及《新中國中篇小說史稿》等包含對(duì)中篇小說文體基本認(rèn)知的中篇小說集合性研究著述作為案例,做進(jìn)一步分析。《論中篇小說藝術(shù)形態(tài)的特征》與《小說類型探討》等專論小說文體及其形式規(guī)律,其討論相對(duì)深入,故而一并納入本文研討視野。

張韌《中篇小說論集》中的多數(shù)研究是對(duì)“中篇小說熱”中具體作品的批評(píng),其中專論文體的文章很少。作者認(rèn)為中篇小說的結(jié)構(gòu)結(jié)合了長、短篇小說的特點(diǎn),具有“繁簡適中”[5]“長短適中”[6]“在復(fù)雜中求凝煉,在單純中見豐富”[7],以及“嚴(yán)謹(jǐn)、和諧與完整性”[8]的特點(diǎn)。《中外著名中篇小說選》也將中篇小說放在“長中短篇小說”的系統(tǒng)中,認(rèn)為其在“人物的塑造”“情節(jié)的構(gòu)思”“字?jǐn)?shù)的控制”等方面介于長、短篇小說之間,但“既不是長篇小說的縮寫,也不是短篇小說的拉長”[9],具有文體的獨(dú)立性。中篇小說的具體編選則采用孫犁的標(biāo)準(zhǔn),他認(rèn)為中篇小說應(yīng)“極力創(chuàng)造典型人物”,“向讀者展示一個(gè)較完整的歷史面貌”,并可塑造較多人物、具有較多情節(jié)變化[10],字?jǐn)?shù)以3到10萬為宜。[11]這兩種文體定義意識(shí)到了中篇小說文體與其他小說類型的關(guān)系,有意識(shí)地將其放在“長中短篇小說”的參照系中進(jìn)行比較,這是有效的界定途徑,但其缺陷是使用人物數(shù)量、情節(jié)豐富度、時(shí)空跨度等區(qū)分度較低的定義標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致中篇小說的定義寬泛、籠統(tǒng),無法與長、短篇小說進(jìn)行明確區(qū)分。同時(shí),孫犁的標(biāo)準(zhǔn)源自“典型論”,不適用于20世紀(jì)80年代中后期許多非現(xiàn)實(shí)主義傾向的中篇小說。這反映出當(dāng)代文學(xué)試圖探明中篇小說的文體特征但未找到有效的界定標(biāo)準(zhǔn),故而其定義缺乏區(qū)分度并常流于作品個(gè)案的列舉和描述。相比之下,張德祥《論中篇小說藝術(shù)形態(tài)的特征》較為有效地建構(gòu)了中篇小說文體理論。作者借助哲學(xué)、語言學(xué)及文學(xué)理論的資源,從“量”與“質(zhì)”兩方面把握中篇小說的文體形態(tài):“生活畫面”是衡量中篇小說“量”的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn),時(shí)空因素的不同比例及結(jié)構(gòu)方式則構(gòu)成“質(zhì)”的特性,再結(jié)合已有的創(chuàng)作實(shí)例與文學(xué)審美經(jīng)驗(yàn),最終得到一套可供參考的述評(píng)方式。[12]盡管文中印象式的成分仍然較多,對(duì)部分概念的定義也不很周延,但其提出的“生活畫面”標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)幾種“結(jié)構(gòu)力”的分析較有意義,已是20世紀(jì)80年代較有成效的中篇小說文體理論。

到20世紀(jì)90年代,中篇小說的文體理論建構(gòu)有所完善。王萬森《新中國中篇小說史稿》梳理了中篇小說在當(dāng)代文學(xué)中的發(fā)展歷程,并給出了中篇小說的文體定義。與過去不同,作者拋開常見的情節(jié)復(fù)雜度、人物數(shù)量、“典型論”等標(biāo)準(zhǔn),指出結(jié)構(gòu)在界定文體時(shí)的關(guān)鍵作用,即長、中、短篇小說的體裁及篇幅差異“歸根到底是內(nèi)在原因所引起的結(jié)構(gòu)變化的體現(xiàn)”,而文體的“內(nèi)在結(jié)構(gòu)”則由敘述對(duì)象的規(guī)模來生成,這種注重由“敘述對(duì)象的規(guī)模”生成規(guī)定性“內(nèi)在結(jié)構(gòu)”的文體觀比20世紀(jì)80年代前中期的多數(shù)認(rèn)識(shí)更為合理。[13]不過,作者對(duì)中篇小說文體的論述仍不夠系統(tǒng),雖強(qiáng)調(diào)了結(jié)構(gòu),但并未提供其他有效的述評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。李潔非《小說類型探討》亦認(rèn)為篇幅“不直接意味著類型學(xué)的理由,只是在小說類型的結(jié)構(gòu)前提下相應(yīng)形成的一種外在規(guī)模”,小說子體裁的劃分取決于“一篇作品為自己設(shè)立并最終去解決的敘事目的”[14];短篇小說具有一個(gè)或“盡量使之簡單”的動(dòng)機(jī),長篇小說有“雙重甚或更復(fù)雜的動(dòng)機(jī)”[15],中篇小說則介于二者之間。由此,作者強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)的重要性并合理認(rèn)識(shí)了小說篇幅的意義,但其對(duì)中篇小說“漂移結(jié)構(gòu)”[16]的概括尚有不足。因此,20世紀(jì)90年代的中篇小說文體理論吸收了一定的形式主義文論的理論資源,討論方式更為深入,但問題仍未解決。

20世紀(jì)80年代到90年代的中篇小說文體理論具有基礎(chǔ)性意義,提供了一些有效見解與界定標(biāo)準(zhǔn),對(duì)后續(xù)研究有啟發(fā)與借鑒的作用。然而,相較于中篇小說創(chuàng)作的興盛,學(xué)界對(duì)文體的認(rèn)識(shí)相對(duì)滯后,并未建立系統(tǒng)的中篇小說文體理論。定義中篇小說的困難是公認(rèn)的,部分研究者甚至對(duì)中篇小說文體的獨(dú)立性感到懷疑。[17]近年的一項(xiàng)研究指出,“中篇小說”是通過譯介傳入的非規(guī)范性概念,應(yīng)當(dāng)結(jié)合其文體發(fā)展史與具體作品進(jìn)行比較性而非本質(zhì)性界定。[18]該研究對(duì)現(xiàn)代中篇小說做了許多有意義的考察,而對(duì)當(dāng)代中篇小說發(fā)展的研究則仍待推進(jìn)。中篇小說的文體理論還有很大的發(fā)展空間。研究者們參照已有的研究成果,借鑒結(jié)構(gòu)主義與敘事學(xué)等理論資源,再結(jié)合“中篇小說熱”中文體的顯著發(fā)展,應(yīng)能進(jìn)一步提升與完善中篇小說的文體理論建構(gòu)。

三、“中篇小說熱”與作為批評(píng)話語的“中篇小說”

作為學(xué)界對(duì)“中篇小說熱”的回應(yīng),文學(xué)批評(píng)與文學(xué)理論同樣針對(duì)中篇小說進(jìn)行了探討。同其他小說一樣,中篇小說的傳統(tǒng)批評(píng)對(duì)象以主題、思想、人物、語言等為主,但“中篇小說熱”推動(dòng)其文體成為批評(píng)對(duì)象之一,這豐富了中篇小說的審美標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法與闡釋可能。“中篇小說”作為批評(píng)話語的典型例子是當(dāng)時(shí)常見的“附驥式”批評(píng)——文體批評(píng)并非主體,但在開頭或結(jié)尾被有意識(shí)地提及,批評(píng)家對(duì)它的關(guān)注體現(xiàn)了將文體納入作品評(píng)價(jià)體系的意圖。劉蓓蓓在《高潮之后——話說1983年中篇小說》的結(jié)尾對(duì)中篇小說提出文體層面的規(guī)范,“‘不象’中篇”及“非中篇化”的批評(píng)表現(xiàn)了對(duì)中篇小說內(nèi)部同一性的要求。[19]

文體是有效的批評(píng)話語,但80年代的批評(píng)家并未開發(fā)出針對(duì)中篇小說文體的評(píng)價(jià)體系,這與該時(shí)期文體理論建構(gòu)的滯后有一定的關(guān)系。盡管“中篇小說”的批評(píng)話語相對(duì)弱勢,但此時(shí)中篇小說的許多美學(xué)問題的確與發(fā)展中的文體有關(guān)。《綠化樹》是典型的例子。小說的許多問題都能在文體層面得到解釋。首先,當(dāng)時(shí)的批評(píng)中涉及對(duì)小說中大量議論及《資本論》引文的討論。小說的“心靈辯證法”得到許多好評(píng),但也引發(fā)了不少負(fù)面評(píng)價(jià)。爭議的出現(xiàn)說明議論與《資本論》引文在小說中的重要地位,這種特性正源于其文體。李潔非認(rèn)為“‘內(nèi)心獨(dú)白’和‘心理刻畫’的成分”在最初的中篇小說中“占有突出的地位”,而“人文主義的自我意識(shí)的蘇醒”使“中篇小說熱”“同樣是隨著一種注重內(nèi)省的風(fēng)氣一道降臨的”,《綠化樹》等作品“甚至直接以哲理議論入文”,這是中篇小說形式“無可替代的功能”。[20]該論斷無法概括全體中篇小說,但《綠化樹》的特性確為當(dāng)時(shí)中篇小說文體的構(gòu)成方式之一。這也和作者個(gè)人文體的發(fā)展有關(guān)。在張賢亮以往的創(chuàng)作中,《靈與肉》因篇幅“太拘束”而“未能充分展開”,《河的子孫》“主人公性格大幅度的變動(dòng)和情節(jié)的迅速的轉(zhuǎn)移,有時(shí)顯露血肉不夠豐滿”,唯有《綠化樹》使作者詩人的氣質(zhì)得到細(xì)致的剖析和充分的宣泄,其外部形態(tài)與作者的敘事目的更加匹配。[21]文體因素解釋了《綠化樹》的這種特性,并顯露出中篇小說文體在20世紀(jì)80年代的發(fā)展。

其次,小說人物形象的塑造及情節(jié)的展開存在缺陷。有人認(rèn)為章永璘的人物形象不如魏天貴完整[22],有人認(rèn)為小說未能展現(xiàn)“‘甚至曾經(jīng)有過朦朧的資產(chǎn)階級(jí)人道主義和民主主義思想’的章永璘”[23],也未能“表現(xiàn)出知識(shí)分子改造的復(fù)雜性、長期性和完整的歷史過程”[24];該問題也存在于馬纓花身上。[25]這與情節(jié)展開得不夠充分有關(guān)。小說初版單行本的敘事完成度存在問題,前200頁的敘述速度較為均衡,最后5頁卻突然變速,敘事在幾個(gè)時(shí)間點(diǎn)上快速跳躍。這種故事的中斷并非作者有意營造的敘述效果,而是“營業(yè)部主任”的“檢舉揭發(fā)”突兀地中斷了章永璘與馬纓花的關(guān)系,并使敘事快速前進(jìn)至小說結(jié)尾。顯然,情節(jié)的充分展開要求小說擴(kuò)充容量、調(diào)整結(jié)構(gòu),但12萬字的篇幅已超過同期多數(shù)中篇小說,其內(nèi)容的復(fù)雜性與豐富性卻又不及同期的長篇小說,這都與下文將涉及的小說的文體定位有關(guān)。

再次,小說在作者創(chuàng)作規(guī)劃中的定位存在問題。張賢亮曾聲明《綠化樹》是以《唯物論者的啟示錄》為總標(biāo)題的九部“系列中篇”中的一部[26],有人以此為小說的敘事缺陷申辯,認(rèn)為“這九部系列中篇將是一部真正的長篇”[27]。“系列中篇”是否是完整的長篇尚有爭議,但即使《綠化樹》只是“系列中篇”的一部,也有人指出其“總體構(gòu)思,總讓我們感到前承的或后續(xù)的中篇,作者將遇到很大的難題”[28],故應(yīng)在“思想上、藝術(shù)上深化自己、突破自己、超越自己”[29]。張賢亮后來并未完成《唯物論者的啟示錄》,而是刪改了文集版《綠化樹》的題記與結(jié)尾,使其變?yōu)楠?dú)立的中篇。本文將《綠化樹》與獲同屆全國優(yōu)秀中篇小說獎(jiǎng)的《美食家》及獲第一屆茅盾文學(xué)獎(jiǎng)的《芙蓉鎮(zhèn)》進(jìn)行比較。《美食家》約6萬字,其主線單一、結(jié)構(gòu)凝練、情節(jié)完整,有少數(shù)頗具特色的人物,是一部優(yōu)秀的中篇小說;《芙蓉鎮(zhèn)》約16萬字,它以“中篇小說”的標(biāo)簽發(fā)表,但在多線敘事、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)、重大主題等方面都更接近同期的長篇小說,其較短的篇幅基本是由于材料與敘事的精簡。[30]相較之下,《綠化樹》遭遇了“文體的尷尬”,其敘事目的既無法靠獨(dú)立的中篇完成,又未能具象為“系列中篇”或一部完整的長篇。因此,《綠化樹》雖具有一定的文學(xué)史價(jià)值,但它在文體層面卻很難被認(rèn)為是一部“優(yōu)秀的中篇小說”。由此,作為批評(píng)話語的“中篇小說”參與了對(duì)《綠化樹》的審美評(píng)價(jià)與闡釋,這是對(duì)該時(shí)期中篇小說進(jìn)行批評(píng)的一種有效途徑。

四、結(jié)語

在“中篇小說熱”及其相關(guān)研究中,文體是值得重視的維度,作為有一定規(guī)范與特征的表達(dá)方式與歷史文化事實(shí),它具有獨(dú)特的地位與意義。本文通過代表性案例分析了20世紀(jì)80年代中篇小說文體的發(fā)展與演變,同時(shí)又對(duì)該時(shí)期的文體研究進(jìn)行整理與重估。“中篇小說熱”現(xiàn)象及其研究中的許多問題仍未解決,但在文學(xué)史、文學(xué)理論及文學(xué)批評(píng)的層面注入文體意識(shí),或許能得到新的思路和啟發(fā)。

參考文獻(xiàn)

[1]黃發(fā)有.創(chuàng)刊潮與新時(shí)期“中篇小說熱”[J].文藝爭鳴,2018(12):63-71.

[2]孟繁華.三十年中篇小說論略[J].文藝爭鳴,2008(12):11-21.

[3]復(fù)刊辭[J].收獲,1979(1):4-5.

[4]編后記[J].收獲,1957(1):281.

[5][6][7][8]張韌.中篇小說論集[M].福州:福建人民出版社,1984:75,79,80,90.

[9][11]閻綱,張韌,吳宗蕙,等.中外著名中篇小說選:第一冊[M].北京:北京十月文藝出版社,1984:序5,序6.

[10]孫犁.關(guān)于中篇小說:讀《阿Q正傳》[J].人民文學(xué),1977(12):90-93.

[12]張德祥.論中篇小說藝術(shù)形態(tài)的特征[J].文藝評(píng)論,1985(6):47-59.

[13]王萬森.新中國中篇小說史稿[M].濟(jì)南:山東文藝出版社,1992:2.

[14][15][16][20]李潔非.小說類型探討[J].當(dāng)代作家評(píng)論,1991(3):71-79.

[17]程德培.難言的苦衷——探討中篇小說藝術(shù)的困惑[J].文藝爭鳴,1986(4):50-53.

[18]王曉冬.中國現(xiàn)代中篇小說研究[M].北京:中華書局,2012:4-13.

[19]劉蓓蓓.高潮之后——話說1983年中篇小說[J].當(dāng)代作家評(píng)論,1984(3):48-58.

[21][28][29]賀興安.章永磷的哲理攝取力及其他——《綠化樹》讀后[J].當(dāng)代作家評(píng)論,1984(6):16-23.

[22][25][27]朱寨.《綠化樹》預(yù)示著什么?[J].作品與爭鳴,1984(6):26-28.

[23][24]魯?shù)?《綠化樹》質(zhì)疑[J].當(dāng)代文壇,1984(9):10-13.

[26]張賢亮.綠化樹[M].北京:北京十月文藝出版社,1984:1-2.

[30]古華.芙蓉鎮(zhèn)[M].北京:人民文學(xué)出版社,2019:259.