酌古延今,生生不息:中國名畫史脈絡綜述

中國畫,隨著中國數千年的文化脈動,發展為以筆、墨、絹、紙等材料呈現,集詩、書、畫、印為一體的二維視覺藝術品。作為有著獨特價值的東方藝術,中國畫不僅蘊含著中華民族的性格和情趣,還是中華民族的文化結晶和精神寄托。

從附屬裝飾到獨立藝術

中國畫,作為一個獨立的藝術門類,經過以千年計的不斷演化,才從工藝美術中脫穎而出。因此,早期的中國畫最為重要的使命,就是在形式上成為繪畫,即在繪畫媒介和材質上產生創新與發明,形成專屬的系列品,從物質的角度實實在在地成為一種藝術形式。

人類先民由于生存環境的局限,不能掌握純粹意義上中國畫所需的材料,這些被認為是早期繪畫的作品,通常只具備了在二維空間中呈現圖像的特征,以及一些可以溯源出中國畫筆墨技法的雛形。在仰韶文化、馬家窯文化、龍山文化等我國代表性新石器文化遺址中,陶器、玉器、牙骨雕等物品上的紋飾,都是早期的二維描畫作品;春秋戰國時期青銅器上大量出現的嵌錯紋樣,證實工匠已經深諳青銅器上的刻畫之道,以剪影表達的眾多人物形象,動作協調、故事生動,即使相隔數千年仍然可將作者的目標信息準確傳遞,拓印下來的圖案都可算得上單色畫精品;而在戰漢時期出現的帛畫,雖然是當時喪葬儀禮中的必備物品,但已經完全具備了繪畫的形式及方法。

戰國中晚期的《人物龍鳳帛畫》和《人物御龍帛畫》被認為是我國現存最早的繪畫作品,畫中以線條為主要表現手段,繪出最具人物特征的側面形象,并用其他事物共同構成想象中的故事情節。《人物龍鳳帛畫》在人物外形的把握上還略顯粗拙,但在更晚一些的《人物御龍帛畫》中,人物比例和形態已相當逼真。雖然帛畫還是具有實用價值的非欣賞品,但其可以卷起、移動的特點,以及線描與染色的中國畫技法的運用,使它已經可以算作一件獨立的視覺藝術品。

至此,中國繪畫從工藝美術品的附屬裝飾成為獨立的藝術門類,用數千年的時間完成了自身的形式確認,這個中國繪畫發展中最為漫長、也最為基礎的醞釀期,使真正意義上的中國畫破殼而出。而中國畫的形式,在隨后的兩千多年逐步發展成熟,先后出現了手卷、屏風、畫幛、長卷、立軸等各種樣式。

在漢晉的數百年時間里,繪畫依然屬于功能性物品,并不被當作藝術品。到了漢代,繪畫的功能被提高到“與史為鑒”的高度,在畫像石、畫像磚中各種利于禮儀教化的典故以“圖載”的形式出現,直觀地引導和震懾民眾。

求“真”道路上的形與神

魏晉至唐宋的千年間,中國畫通過繪“形之真”而傳“神之真”的探索,完成了從形式到內涵的全面蛻變,成為真正而純粹的藝術。

在繪畫形式確立后,通過對繪畫材料和媒介的融匯使用,從再現描畫對象的真實外形到探究其內在真正的精神,逐漸產生了多種與之匹配的繪畫技法以及專門性理論。雖然中國畫不似西方繪畫追求物象真實的“似”,但在求“真”的道路上卻比西方繪畫要全面得多,并在繪畫作品以及繪畫理論中反復以不同的形式和語言進行強調。從藝術的視覺體驗而言,中國畫直指內在,追求生命本質的“真”,映射畫者的心靈,引發觀者的共鳴,已經充分具備了繪畫藝術的審美特征。

東晉顧愷之不僅有充分表現人物精神氣度的《女史箴圖》,敘事性“眉目傳情”長卷《洛神賦圖》等唐宋摹本存世,還提出了“傳神寫照”的繪畫意旨,澤被后世。南朝謝赫在《古畫品錄》中提出“六法”作為品評繪畫的標準,開篇就是表現事物內在生命力的“氣韻生動”,而強調對外形再現準確性的“應物象形”只排在針對技法的“骨法用筆”之后的第三位,足以看出他品評繪畫的標準和側重。

隋唐時期的繪畫總體向著精細、狀物方向發展,對當世人物及大事件的描繪,使繪畫的寫實功能凸顯。為了更好地寫實,繪畫筆法開始受到高度重視,畫家和批評家也都投注大量精力關注繪畫的形式問題。如唐代閻立本的《歷代帝王圖》在人物衣紋、輪廓以及面部五官的刻畫中,運用不同粗細的線條,使十三位帝王、三十三位侍者的形象更富立體感且氣度精神各異。在《步輦圖》中,閻立本更是通過對吐蕃使者覲見時每個人物的深刻細致描畫,在對比中烘托出泱泱大國的氣度。

而王維等文人以關注內心情感出發的破墨筆法,形成了只有黑白兩色的山水畫新形式,雖與真實景觀更不相同,卻更突出了對神韻的追求。五代山水畫家荊浩在《筆法記》中區別了“有形無生氣”的“似”和外形內在氣質都很飽滿的“真”,對真的要求直指“形神兼備”。花鳥畫的“黃筌富貴,徐熙野逸”則將兩種不同風格呈現在人們眼前,不僅寫實技法越來越精到,而且還發展出畫面有著放逸之姿的寫意萌芽。

宋代畫院制度和院體畫的興盛,讓中國畫的寫實達到了頂峰。尤其是花鳥題材的繪畫,細致入微地描繪形貌,又兼顧禽鳥的生動神色,達到了十分逼真的效果。

而對于日常生活的真實再現的需求,逐漸發展出了風俗畫,畫中景物如實再現著當時的風土人情。大場景的風俗畫《清明上河圖》呈現了汴京的城市面貌以及社會各階層的生活狀況,畫中數量龐大的各色人物雖筆墨不多卻活靈活現,各種牲畜、交通工具、建筑也都逼真而特色鮮明。

至此,中國畫完成了通過對寫實技巧和形式的孜孜追求,以“形”似寫“神”真的探索;完成了一段中國畫寫實以求真的發展史。

從寫實到寫意的形式之路

中國的寫實繪畫,始終強調以“形”寫“神”,“形”是表象,“神”是主因。在對表象的處理中,不僅需要對物像精準描繪,還包含了相當多的加工美化成分,無論山水、人物還是花鳥,都呈現出一種高于生活的接近理想化的美。

而散點透視正是最為匹配的方法論,沒有固定視點、視線和視向的限制,畫家將對物象多方位觀察的結果和最具特點的影像綜合組織在同一畫面內。于是山水畫中會在平、高、深“三遠”中取其二,花鳥畫也會綜合物像最美的一面。

北宋崔白的《雙喜圖》中,被野兔驚擾的喜鵲大叫大嚷,野兔還一臉莫名其妙,一切是那么的活靈活現。但若深挖野兔的結構比例,會發現它不僅沒有清晰的骨骼支撐,而且頭部和眼睛與真實的兔子相比都要偏大。但恰恰是這種以理想形象為基礎的意象型寫實,才成就了中國畫中的真。

中國畫中的寫意其實是在寫實傳統中孕育出來的。“六法”中的“氣韻生動”到了宋及以后的文人畫中變成了崇尚“意似”,追求“逸格”“寫胸中逸氣”“意趣”;文人畫在脫離“形似”的寫實中,畫面常見“逸筆草草”,中國畫開始像詩歌一樣,被用作抒發內心情感的一種手段。

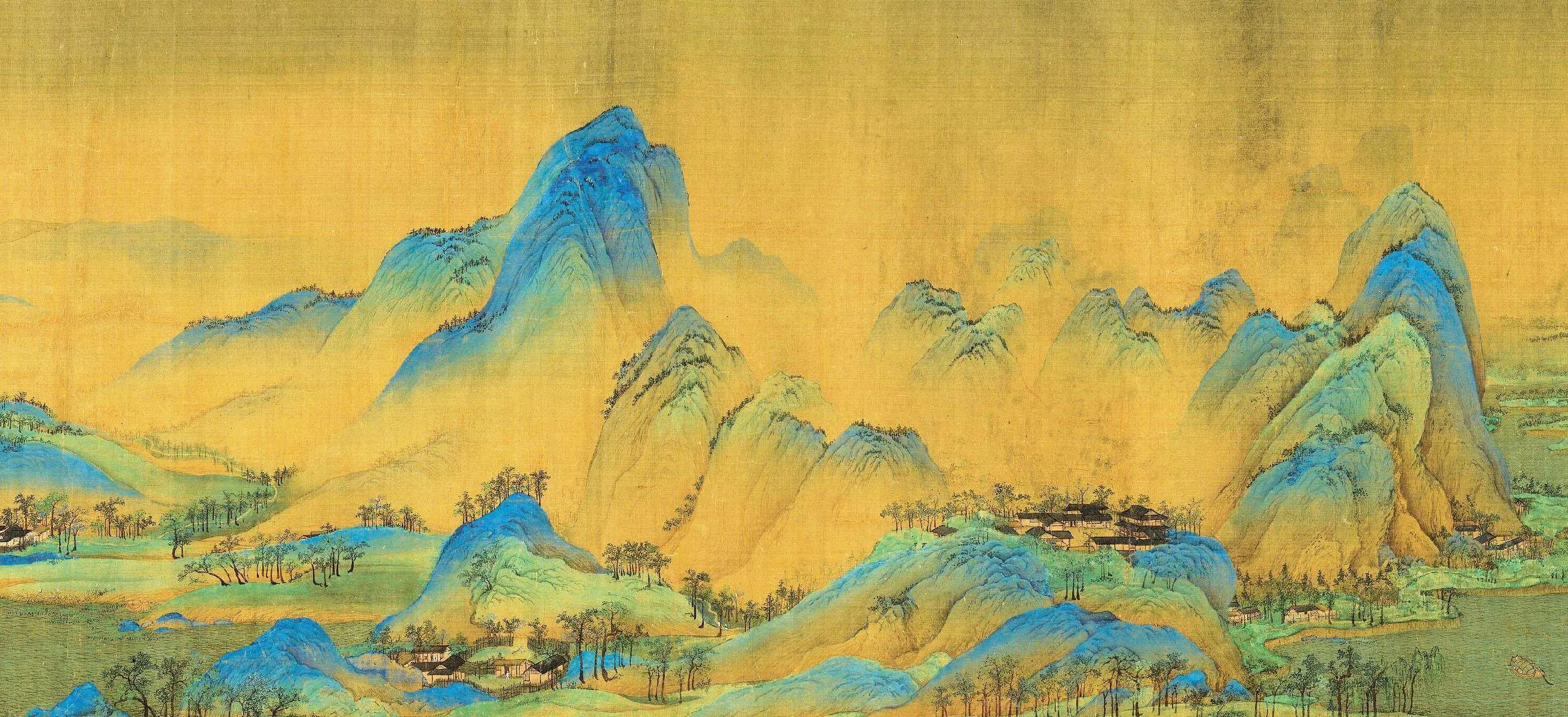

元代,以寫意為宗旨的文人畫大為流行,元代書畫領袖趙孟頫提出的“復古”口號,強調高古趣味,將重“意”定為繪畫的訴求。所以在他的《鵲華秋色圖》中才會有雙峰如筆直三角形的華不注山和形如牛脊背的鵲山。

“元四家”(指黃公望、吳鎮、王蒙、倪瓚)的文人山水畫作品,以詩意和個人化的內心情感為主要表達對象,建構了平淡天真、不拘形似、追求筆墨、詩書畫結合為旨的審美體系。其中,倪瓚的《六君子圖》以山水間的空寂,訴說著失意落寞的心境,畫名更是出自同為畫家的黃公望在畫面中的題詩“居然相對六君子”一句。“寫意”從形式到理論得以成熟,并且以極為旺盛的生命力成為自元以后中國繪畫的主流,寫實再也沒能與之爭鋒。

明代文人畫與元代相比有著更為深刻的變化。雖然派別林立,卻皆取法宋元。許多士大夫畫家已脫離形質,追求更自由地抒寫主觀情感,于是小寫意甚至大寫意應運而生。花鳥畫的寫意觀念也逐漸加強。從明初的林良用兼工帶寫或水墨小寫意法作花鳥,到后期的陳淳、徐渭徹底完成了向水墨大寫意的飛躍,無論是黑白的牡丹還是葡萄,把水墨、毛筆與宣紙的材料特性和畫者直抒胸臆的性情都發揮到歷史新高,而徐渭將草書入畫的筆法更對后期畫壇的發展產生了深遠影響。

隨著商品經濟、市民文化的影響,以及文人畫家身份地位的變化,元代那種相對純正的文人畫已然沒落,明代文人畫不可避免地出現了“戾行相兼”“雅俗共賞”的局面。畫家們以賣畫為生,讓畫作從“聊以自娛”變為“以畫娛人”,也隨之出現了“匠氣”。明末的董其昌再次提出“復古”來純化文人畫,強調把貴族趣味重新引入到文人畫,他提出的“南北宗論”在對文人畫發展歷史做出總結的同時,也指明了文人畫的審美觀念和趨勢,影響了隨后三百余年的中國畫壇。

清初“四王”(指王時敏、王鑒、王翚、王原祁)正是董其昌的擁躉者和“南北宗論”的踐行者,他們對標元代純粹的文人畫,進行臨摹和效法,被清廷作為畫壇正統。同一時期出現的“四僧”(指朱耷、石濤、髡殘、弘仁四位遁入空門的畫家)則更多汲取了陳淳、徐渭的筆墨意趣,運用書法筆法揮寫作畫,將寫“意”的形之大意、物象氣韻、主觀精神三重含義全方位加以表達。八大山人(朱耷)那些翻著白眼的游魚和禽鳥,明顯被畫家進行了人格化處理,將自己的憤懣之情盡述。清中期的“揚州畫派”以及清晚期的吳昌碩等人也都深受影響,在大小寫意的道路上上下求索,在表現自然形態的前提下,超越了“觀看”本身,指向物象的精神層面和內在本質。

繪畫,在中西方都經歷著不同時期的演變。然而不論是追求“形似”的生動寫實,還是超越“觀看”的美化性篩選和想象概括,中國畫都在經營構圖和筆墨技法的完善中逐漸豐滿,各時期的畫家們酌古延今、窮畢生心力營造出一個又一個巔峰之作。中國畫也因此在數千年里生生不息,完成不同時期“審美上的自我彰顯”,發揮著巨大的社會價值,為后世創造出寶貴的精神財富,這就是構筑中華不朽文明的“了不起的中國畫”。

(來源:機械工業出版社《了不起的中國名畫》前言)