專科護士培訓體驗質性研究的Meta整合

Qualitative research on training experience of specialist nurses:a Meta-integration

WEN Di,YANG Shirong*,WANG XiupingThe Affiliated Hospital of Guizhou Medical University,Guizhou 550025 China*Corresponding Author YANG Shirong,E-mail:849151644@qq.com

Abstract Objective:To learn foreign and domestic nurse specialists′ real experiences,so as to provide high quality reference.Methods:Searched databases such as PubMed,Web of Science,the Cochrane Library,EMbase,CBM,CNKI,WanFang Database etc.Included required qualitative study,and all results were Meta-integration.Results:A total of 12 articles were included,15 results were extracted,summarized to form 6 categories,and finally integrated to form 3 themes.Includes feeling of training course,positive stimulation of training,the conflict with expectations and reality.Conclusion:Specialized nurse training has a good positive incentive effect in improving the knowledge and skills of specialized nurses. However,their long-term career development and role positioning are more ambiguous,and it is suggested that the training courses for specialist nurses should be more precise and distinctive,highlighting the distinctive characteristics of specialist nurses.

Keywords specialists nurse;training experiences;qualitative research;Meta-integration;evidence-based nursing

摘要 目的:了解國內外專科護士培訓的真實體驗,為提升專科護士培訓質量提供參考。方法:系統檢索PubMed、Web of Science、the Cochrane Library、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫、中國知網、萬方數據庫等,納入符合要求的質性研究,對其結果進行Meta整合。結果:共納入12篇文獻,提取15個結果,歸納形成6個類別,最終整合形成3個主題,包括培訓的感受、培訓的正向激勵、期望與現實的沖突。結論:專科護士培訓在提升專科護士知識和技能上具有良好的正向激勵作用,但其長遠的職業發展及角色定位較為模糊,建議專科護士培訓課程應更加精準化、特色化,凸顯專科護士的鮮明特點。

關鍵詞 專科護士;培訓體驗;質性研究;Meta整合;循證護理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.24.005

世界衛生組織為紀念護士在維護全球病人健康中作出的巨大貢獻,將2020年定為國際護士和助產士年[1]。其中專科護士是指護理群體中具備某個臨床領域淵博的知識背景、豐富的臨床經驗、熟練的護理技能,且能為病人提供高質量護理服務的護士[2]。專科護士作為龐大護士隊伍中的“護理專家”,在維護人群健康中發揮著至關重要的作用,專科護士的質量不僅關乎病人的安危,同時也代表著護理事業的發展方向[3]。現階段,我國大力開展專科護士培訓,已取得初步成效,但仍存在專科護士角色定位模糊、職責不明、發展受限、人力資源稀缺等問題,“重培訓、輕使用”的現象突出[4]。2021年5月,在上海首發的《護理高質量發展宣言》[5]中提出,重視專科護士培養有助于專科護理跨越式發展,提升專科護士的質量。但現有的專科護士培訓體驗的相關研究熱點更關注單一專科護士群體,如安寧療護專科護士[6]、急診急救專科護士[7]、經外周靜脈穿刺中心靜脈置管術(peripherally inserted central catheter,PICC)專科護士[8]等,缺乏統一、綜合的視角對專科護士的培訓體驗進行歸納和提煉。雖然我國學者張子嫣等[9-10]分別于2017年和2020年對我國專科護士培訓體驗進行了質性Meta整合,但其局限在于僅納入了我國的相關研究,同時納入文獻缺乏時新性。因此,本研究聚焦于國內外專科護士培訓的真實體驗進行Meta整合,為我國學者進一步拓寬專科護士高質量發展之路提供參考。

1 資料與方法

1.1 文獻檢索策略

計算機檢索PubMed、the Cochrane Library、Web of Science、EMbase、中國生物醫學文獻數據庫(CBM)、中國知網(CNKI)、萬方數據庫(WanFang Database)等數據庫中關于專科護士培訓體驗的質性研究,檢索時限為2010年1月1日—2023年10月31日。檢索采取主題詞與自由詞相結合的方式。英文數據庫以PubMed為例,檢索策略為:(\"nurse specialists\"OR\"clinician nurse\"OR\"clinical nurse specialists\"OR\"nurse practitioners\"OR\"specialists clinical nurse training\")AND(\"qualitative research\"OR\"qualitative study\"OR phenomenology OR \"grounded theory\" OR ethnography)AND(expectations OR experience OR feelings OR perceptions OR attitudes OR needs OR demands)。中文數據庫以CNKI為例,檢索策略為:(專科護士培訓)AND(質性研究OR扎根理論OR現象學研究OR定性研究)AND(感受OR體驗OR精力OR需求OR認知OR期望OR態度OR觀點OR看法)。

1.2 文獻納入與排除標準

1.2.1 納入標準

1)研究對象(population):參加專科護士培訓并結業,且在臨床從事護理工作的專科護士;2)研究現象(interest of phenomenon):專科護士培訓的體驗、感受、認知等;3)情景(context):專科護士培訓的臨床工作、心理感受;4)研究類型(study design):現象學、扎根理論、民族志、人種學等。

1.2.2 排除標準

1)重復發表或信息不全的文獻,如會議、摘要、評論等;2)非中英文文獻。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2名經過循證相關培訓的研究生嚴格按照檢索策略和文獻的納入和排除標準獨立進行檢索、篩選文獻,提取資料并對文獻質量進行評價。當意見不統一時,邀請第3名人員參與,經過討論后最終確定。將檢索到的文獻導入NoteExpress軟件中去重,通過閱讀題目和摘要初篩文獻,之后仔細研讀全文進行復篩,最終確定納入的文獻。資料提取內容包括第一作者、國家/地區、發表年份、研究方法、研究對象、感興趣的現象、主要結果等。

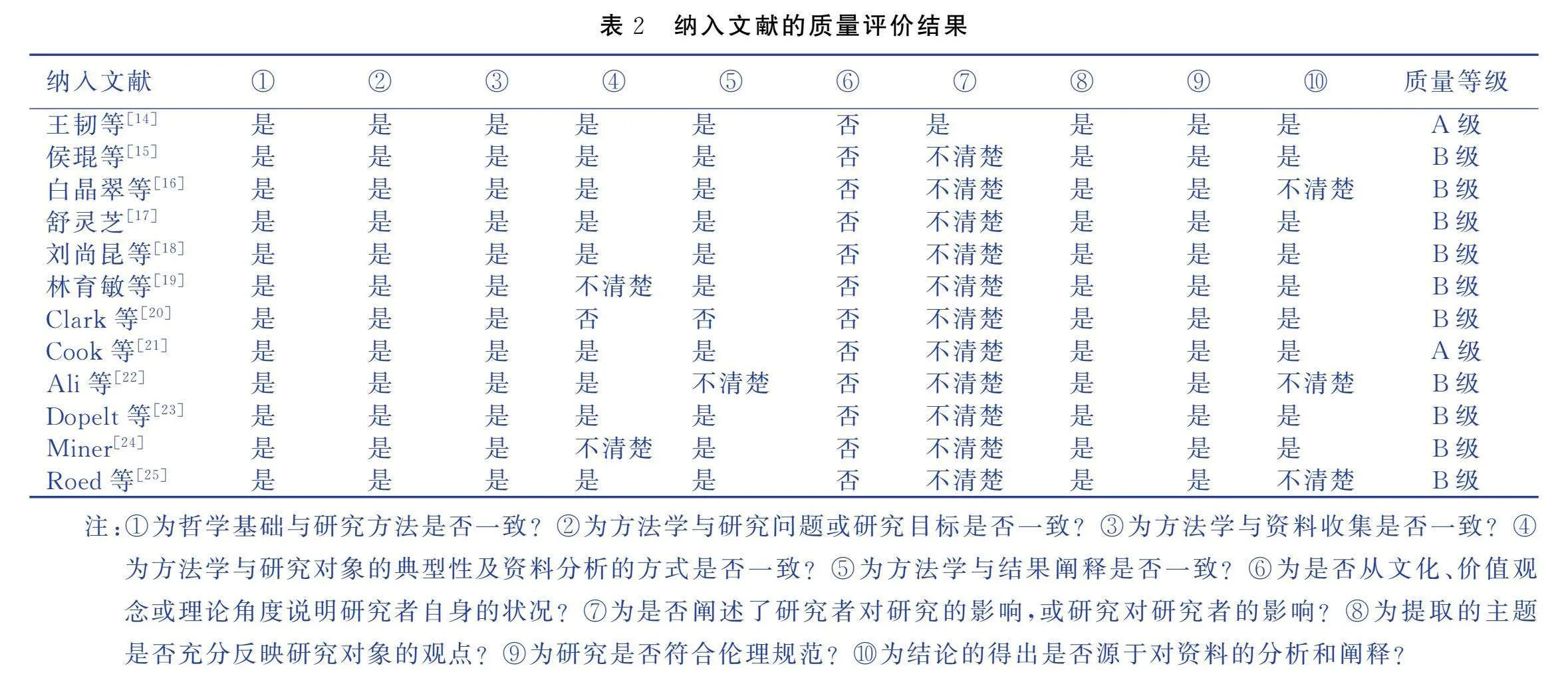

1.4 文獻質量評價

由2名研究生根據澳大利亞Joanna Briggs Institute(JBI)循證衛生保健中心質性研究的質量評價標準(2017版)對納入文獻獨立進行質量評價[11]。該標準包括10個條目,每個條目均以“是”“否”“不清楚”“不適用”進行評價。然后采用JBI質性研究Meta整合證據體的ConQual系統(2014版)進行質量評價和分級[12],當文獻可靠性和可信度均評價為“不降級”時,質量等級為A級;當可靠性評價為“降一級”、可信度評價為“不降級”時,質量等級為B級;當可靠性評價和可信度評價均評為“降一級”時,質量等級為C級。當2名研究生意見不統一時,則征求第3名研究員的意見,最終達到統一。

1.5 Meta整合方法

本研究采用JBI循證衛生保健中心推薦的匯集整合法對納入研究的主題進行歸類、整合[13]。該方法建立于質性研究的哲學思想和方法論基礎上,研究者通過反復閱讀、理解、分析和解釋各主題之間的關系,將相近、同類結果歸納形成新的類別,保證同級主題之間具有相互獨立性和互斥性。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

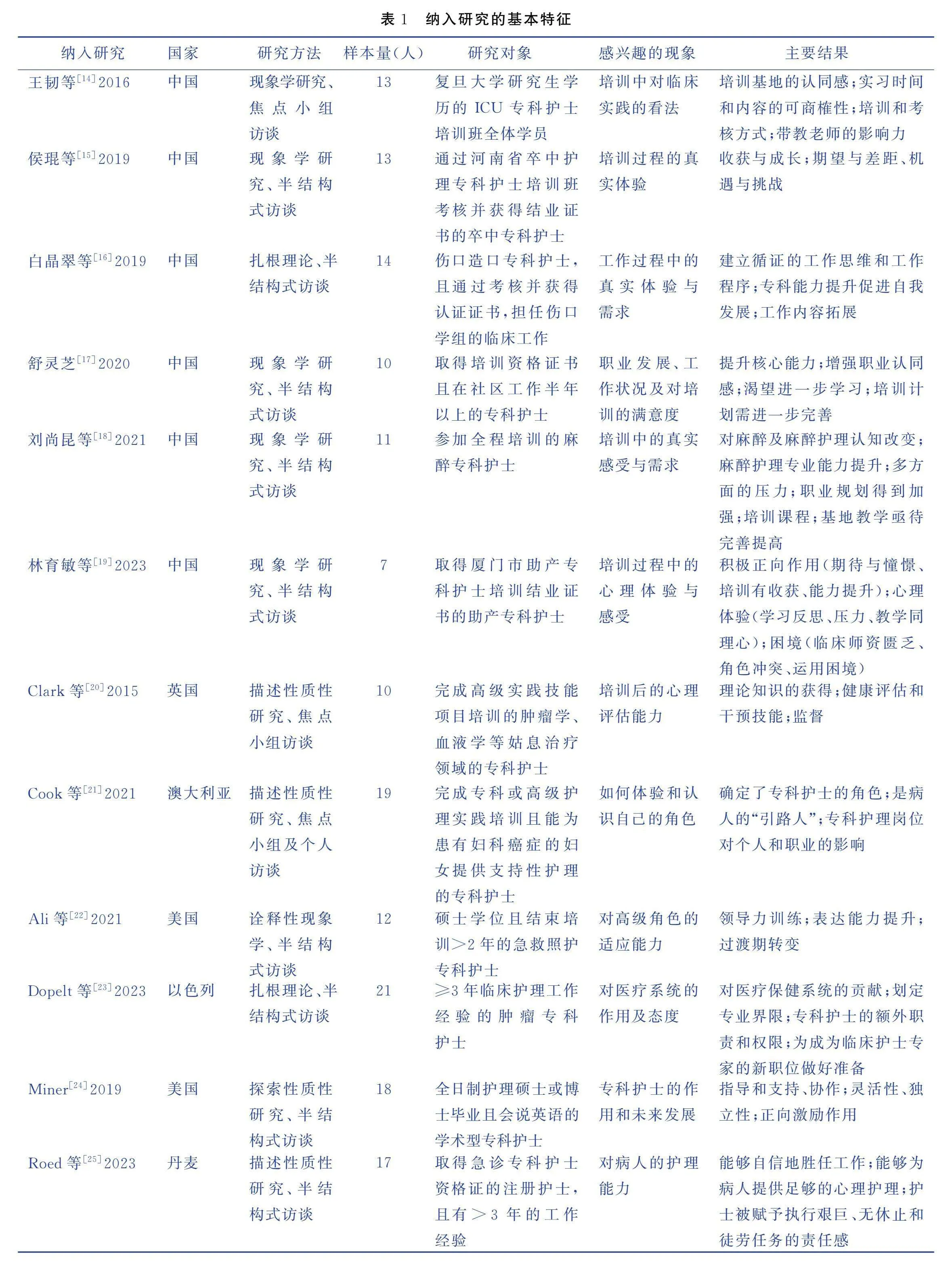

初步檢索中英文數據庫共獲得相關文獻440篇,其中中文文獻231篇,英文文獻209篇;通過去重、初篩、復篩后,最終納入12篇文獻[14-25],中文文獻和英文文獻各6篇。文獻篩選流程及結果見圖1。

2.2 納入研究的基本特征(見表1)

2.3 納入文獻的質量評價(見表2)

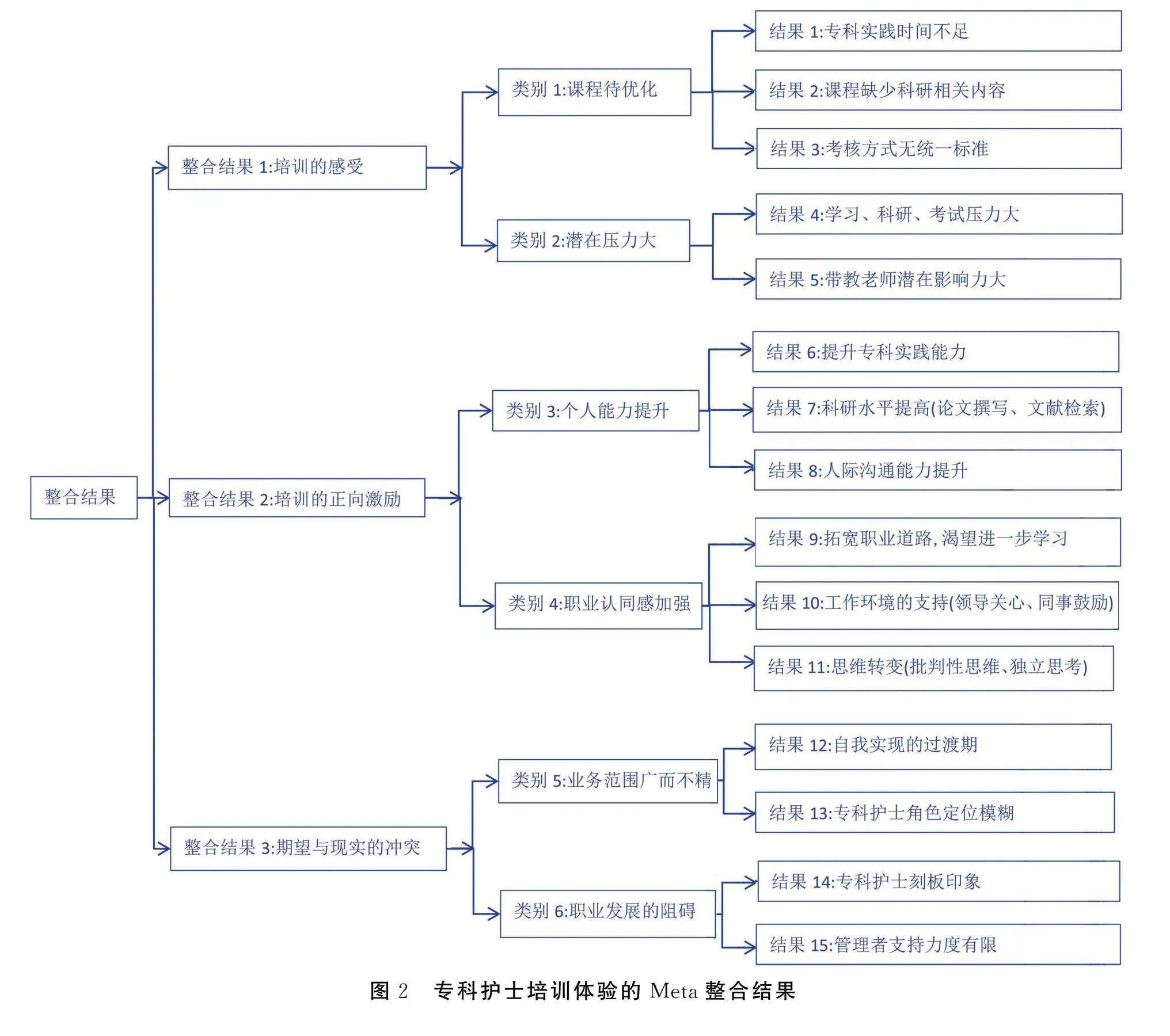

2.4 Meta整合結果

經過對納入的12項研究進行反復閱讀、理解、分析和解釋,共提取15個結果,歸納形成6個類別,最終形成3個整合結果,分別為培訓的感受、培訓的正向激勵、期望與現實的沖突。見圖2。

2.4.1 整合結果1:培訓的感受

專科護士培訓課程仍處于探索階段,課程設置亟待優化。各培訓基地的專科實踐時間差異較大,長則6個月,短則1個月[17],有待進一步商榷定奪。課程內容總體較為新穎,但普遍缺乏科研相關課程,建議適度調整(“希望加強循證、科研相關課程,實在是太薄弱了,練習機會有點少[24]”)。培訓考核模式及評分標準不一,有待進一步細化和統一(“有的老師采取場景模擬考核,有的老師喜歡傳統的理論考試,評分標準差異也很大[19]”)。短時高強度的培訓給學員帶來了難以預估的潛在壓力(“我感到壓力很大,短短幾個月不僅有學習、考試,還有科研、生活的壓力,這些累積在一起有種喘不過氣的感覺[22]”)。帶教老師身份和職位也是潛在的壓力來源(“我的帶教老師是護士長,她很忙,沒時間帶我,我的臨床實踐效果不理想,一想到還有考試,就感覺壓力很大[15]”)。總而言之,專科護士培訓課程還需進一步完善和細化,應重視專科護士的培訓感受,盡量滿足培訓學員的需求,適度考慮其潛在的壓力。

2.4.2 整合結果2:培訓的正向激勵

專科護士培訓在實現其自我價值、提升個人能力的同時,也加強了職業認同感(“我的專科實踐能力、帶教能力明顯提升,大家有目共睹,也獲得了領導的肯定和同事的認可[23]”)。正視薄弱環節,敢于嘗試(“以前很怕做科研,不會檢索文獻,現在想試著寫文章[24]”)。跨學科團隊合作機會增多,人際交往能力提升,認識到學習的重要性,渴望進一步地學習(“要是還有這樣的培訓班,我還想來學習,和大家一起學習挺開心的,也收獲了很多[18]”)。工作環境的支持尤為重要,可以激發學習熱情,有助于反哺臨床工作(“有了領導和同事們的支持,心里仿佛獲得了巨大的動力,一定好好學習,不負眾望,把學到的東西帶回去,認真在臨床中推廣和使用[21]”)。專科護士培訓可以促進思維的轉變,學會辯證地看待護理問題(“以前是醫生讓做什么就做什么,現在會獨立思考和判斷應不應該去做[14]”)。

2.4.3 整合結果3:期望與現實的沖突

專科護士培訓結束后,護士對自我期望值較高,渴望盡快實現自我價值,但從參加專科護士培訓到成為真正的專科護士,還有較長的過渡期,部分專科護士會因自我過渡期不順利而對自我能力產生懷疑(“培訓結束后回到醫院,我要參與病區管理、協助帶教、培訓新護士、會診監督、質量控制等,這些雖然能夠讓我學到很多知識,也提升了能力,但對于現在的我還是比較吃力[21]”)。專科護士擴展了工作內容,常承擔額外的工作,導致角色定位模糊,職業發展遭遇瓶頸(“原本渴望參加培訓后能在專科方向有所建業,變成專科領域的專家,有一定的話語權和地位;但事與愿違,我現在做的事情和專科護士關聯不大,感覺都是些打雜的活兒[17]”)[“也不知道自己和普通護士有什么區別,每天做的事情都差不多,唯一的區別可能在于我有專科證書(苦笑)[18]”]。理想與現實之前的隔閡仍在擴張,因得不到病人的認可感到束手無策(“其實我很驕傲能夠為病人成功植入輸液港,但是在病人眼里,我做的這些好像都是應該的,他們會認為這個操作和普通的打針輸液差不多,不需要太高的技術含量[18]”);理想的職業發展道阻且長,困難重重(“領導雖然很支持我們出去學習,但是科室現狀就是人力不夠、資金不到位[16]”)。專科護士培訓帶來正向激勵的同時也暴露出背后的問題,護士的美好期望和現實形成鮮明對比,存在明顯的挫敗感。

3 討論

3.1 我國專科護士培訓不足

現階段,我國致力于培訓高質量、高水平、高標準的專科護士,但任重而道遠;雖然我國多地專科護士培訓呈穩步上升態勢,但仍有部分專科護士培訓課程質量參差不齊。由于我國社區發展晚于歐美等發達國家[26],在社區專科護士領域的培訓還處于初步探索階段,且存在東西發展不平衡、南北不統一的問題,課程設置上仍有不足,如學員對培訓時長爭議不斷、課程內容難求創新以及考核模式各行其道、難以統一等問題[17]。除此之外,我國專科護士培訓還面臨著其他困境,如高質量帶教老師資源稀缺、學員短時承受壓力巨大等問題,這與張子嫣等[9]的部分研究結果一致。既往研究表明,我國專科護士的職業發展、薪資待遇等滿意度較低,是影響專科護士工作獲得感的重要因素[27]。相比薪酬激勵,職業發展和成長空間是專科護士更加重視與期待的,若醫院能為其提供較為理想的職業發展平臺,可能會有更多的專科護士選擇留在專業領域繼續從事專科護理工作[24]。因此,建議醫院管理層重視專科護士管理體系,重視其薪酬待遇與職業發展,加強對專科護士的工作付出與收入平衡、匹配,穩定專科護士隊伍,正向激勵專科護士的主觀能動性與工作投入度。

3.2 管理者賦能專科護士的培訓和發展

專科護士管理是培訓中的重要組成部分,卻常被邊緣化。多數學員反映專科護士培訓結束后回到工作崗位,不僅要繼續承擔原來的臨床護理工作,還會新增額外的其他工作[23]。對于這一情況,從組織管理者視角分析,管理層肯定了專科護士的培訓效果,給予專科護士提升和挑戰自我的機會。但從專科護士視角分析,其還未接受和認可自身角色的轉換,過早地承擔其他工作會使得其業務范圍廣而不精,角色定位模糊,暫時無法勝任專科護士工作。組織管理者需要認真考慮護士在接受專科培訓和正式成為專科護士間的過渡期。Baldwin等[28]將其命名為培訓遷移(transfer training),即專科護士在接受培訓后需要在領導者的幫助下度過培訓遷移期,才能為病人提供更加專業的照護服務。我國學者王鈺涵等[29]在其基礎上構建了培訓遷移分析框架,將培訓遷移分為培訓學習與實踐應用2個部分,要求專科護士在培訓學習后不斷加強主動學習意識,才能更快地完成轉型。加拿大的循證專科護士在臨床實踐轉型期間也面臨著時間緊張、角色不適應、病人不理解等困境,其通過主動尋求解決策略,并在上級管理者和同事積極營造循證文化氛圍的幫助下,成功轉型成為循證專科領域的專家[30]。由此可見,專科護士培訓作為護理人才發展和管理的重要環節,除了要重視培訓本身,培訓后的遷移過程也亟待關注。

3.3 專科護士培訓可借鑒他山之石

國外的專科護士培訓在內容及課程體系上較我國更加完善。英國學者Randhawa[31]早在1998年就提出了對器官移植專科護士開展系統、專業的培訓,使其能夠更加從容地對病人及家屬進行器官移植的健康宣教有效提高了器官移植的效率。器官移植專科護士培訓一經提出,便受到多個國家的關注,目前全球多個國家的醫療機構均已開展器官移植專科護士相關培訓課程[32]。而我國對器官移植專科護士的培訓開始較晚,大多集中在2020年之后[33-34]。因此,我國器官移植專科護士可借鑒發達國家的培訓經驗,構建適合我國本土國情和特色的專科護士培訓課程。除此之外,專科護士之間的學歷差距也是需要關注的重點。歐美等國家的專科護士學歷水平多數為碩士,美國將碩士以上學歷的研究生培養為高級護理實踐師(advance practitioner nurse,APN),開設了學術型科研專科護士培訓課程,鍛煉和提升其科研相關能力,使其成為臨床護理專家,且具備一定的處方權和自主性[35]。反觀我國,專科護士學歷多為本科[4]。截至目前,我國還沒有針對碩士學位的專科護士出臺較為系統的培訓體系,對于高學歷的護士缺乏較為清晰的培訓方向;重點培養護理研究生轉型成為臨床護理專家是未來我國專科護士培訓的趨勢[2]。此外,我國專科護士培訓基地可借鑒國外較成熟的專科護士培訓模式,將研究生學歷的護士朝著APN方向培養,最大化實現其科研和臨床價值,釋放護理科研的巨大潛能[3]。

3.4 創新培訓模式和內容,探索多學科合作

近年來,探索多學科交叉融合的合作模式已成為當今醫療領域追求創新的主要方式。英國學者率先提出將專科護士培訓與彩色多普勒超聲培訓相結合的模式,通過對護士進行超聲相關知識的專科培訓,5個月內對專科護士進行15次考核,在其與超聲相關的識別與診斷的17個能力均達標后授予超聲專科護士證書,使臨床護士擅長超聲檢查且具備扎實的超聲鑒別能力,為病人提供更加彈性的優質護理服務[36]。我國的專科護士培訓也在尋求新的創新點,以滿足學員的個性化需求。在我國廣東地區,災害救援專科護士率先開展野外生存訓練,在野外進行尋找水源、凈化水源、搭帳篷、生火、指南針使用等訓練,將其作為專科護士培訓的臨床實踐部分,該獨特的培訓方式獲得學員的一致好評,培訓結束后,學員一致認為野外生存訓練是災害救援專科護士培訓課程的亮點和創新點,其與理論培訓、技能培訓同等重要[37]。開展野外生存訓練與災害救援專科護士的培訓方向相一致,其他專科護士可通過敘事護理[38]、仿真虛擬技術[39]等較為新穎的方式開展培訓,明確專科護士角色定位和崗位范圍,進一步發揮專科護士價值。同時,還可以開展多學科合作,借助大數據、人工智能等新興技術將前沿、新穎的培訓模型應用于臨床實踐,提升專科護士培訓質量。

4 小結

本研究通過Meta整合的方法了解專科護士培訓的真實體驗,最終形成培訓的感受、培訓的正向激勵、期望與現實的沖突3個整合結果。其能較好地反映國內外專科護士對培訓的感受和體驗,希望未來有更多的學者關注專科護士培訓感受,形成更具有代表性和典型性的深度研究。

參考文獻:

[1] World Health Organization.2020 year of the nurse and midwife.[EB/OL].(2019-12-26)[2021-07-01].https://www.who.int/news/item/30-01-2019-executive-board-designates-2020-as-the-year-of-the-nurse-and-midwife.

[2] 吳欣娟,李佳倩,李真,等.加強專科護士培養與使用助力專科護理跨越式發展[J].中國護理管理,2017,17(7):872-874.

[3] The Lancet.2020:unleashing the full potential of nursing[J].Lancet,2019,394(10212):1879.

[4] 富晶晶,夏海鷗.我國專科護士培養和實踐現狀的文獻計量學分析[J].中華護理教育,2016,13(9):689-692.

[5] 復旦大學附屬中山醫院護理部.《護理高質量發展宣言》[EB/OL].(2020-05-12)[2021-07-01].https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20210512/content-1219511.html.

[6] 殷小莉,李曉妮,李亞西.南京市安寧療護試點專科護士實踐培訓體驗的質性研究[J].全科護理,2022,20(9):1278-1281.

[7] 張綺珊,賴錦佳,黃蝶卿,等.急診科災害專科護士工作體驗的質性研究[J].護理學雜志,2023,38(3):58-61.

[8] 高偉,盛源,施莉,等.PICC專科護士角色成長過程的扎根理論研究[J].中國護理管理,2022,22(4):496-501.

[9] 張子嫣,傅榮,朱帆,等.我國專科護士培訓真實體驗研究的整合分析[J].護理學雜志,2017,32(23):8-11.

[10] 劉秀靜,陳曉琳,劉莉,等.我國專科護士工作體驗質性研究的Meta整合[J].循證護理,2020,6(3):193-198.

[11] The Joanna Briggs Institute .The Joanna Briggs Institute critical appraisal checklist for qualitative research[EB/OL].(2021-07-21)[2023-11-28].https://jbi.global/critical-appraisal-tools/2021-07/Checklist-For-Qualitative-Research.

[12] MUNN Z,PORRITT K,LOCKWOOD C,et al.Establishing confidence in the output of qualitative research synthesis:the ConQual approach[J].BMC Medical Research Methodology,2014,14:108.

[13] 胡雁.如何開展質性研究的系統評價和Meta整合[J].上海護理,2020,20(7):1-5.

[14] 王韌,富晶晶,夏海鷗.ICU專科護士對臨床實踐學習認識和體驗的質性研究[J].中華護理雜志,2016,51(7):814-818.

[15] 侯琨,張振香,馮英璞,等.河南省卒中專科護士培訓體驗的質性研究[J].實用臨床護理學電子雜志,2019,4(36):181.

[16] 白晶翠,佟金諭,田芳英.造口傷口失禁專科護士培訓后工作體驗的質性研究[J].中國藥物與臨床,2019,19(2):321-322.

[17] 舒靈芝.重慶市社區專科護士核心能力培訓及其效果評價研究[D].重慶:重慶醫科大學,2020.

[18] 劉尚昆,代恒茂,羅蘭.麻醉專科護士培訓體驗的質性研究[J].護士進修雜志,2021,36(19):1786-1789.

[19] 林育敏,黃銀英,侯婉玲,等.助產專科護士培訓體驗的質性研究[J].當代護士,2023,30(1):75-78.

[20] CLARK J E,AITKEN S,WATSON N,et al.Training oncology and palliative care clinical nurse specialists in psychological skills:evaluation of a pilot study[J].Palliative amp; Supportive Care,2015,13(3):537-542.

[21] COOK O,RECOCHE K,MCINTYRE M,et al.The evolving challenges of specialist gynaecological cancer nurse roles--a qualitative study[J].Journal of Advanced Nursing,2021,77(2):910-921.

[22] ALI A A,MILLER E,MUSALLAM E,et al.Acute care nurse practitioner students′ perceptions of a debriefing experience after a cardiac emergency high-fidelity simulation:a qualitative study[J].AACN Advanced Critical Care,2021,32(3):264-274.

[23] DOPELT K,ASNA N,AMOYAL M,et al.Nurses and physicians′ perceptions regarding the role of oncology clinical nurse specialists in an exploratory qualitative study[J].Healthcare,2023,11(13):1831.

[24] MINER L A.Transition to nursing academia:a positive experience[J].Journal of Continuing Education in Nursing,2019,50(8):349-354.

[25] ROED K,BRAUNER C R,YIGZAW S,et al.Left with a Sisyphean task--the experiences of nurse practitioners with treating non-suicidal self-injury in the emergency department:a descriptive qualitative study[J].BMC Emergency Medicine,2023,23(1):117.

[26] GRANT J,LINES L,DARBYSHIRE P,et al.How do nurse practitioners work in primary health care settings? A scoping review[J].International Journal of Nursing Studies,2017,75:51-57.

[27] 萬佳,夏海鷗.專科護士工作獲得感源泉的質性研究[J].護理學雜志,2023,38(5):82-86.

[28] BALDWIN T T,FORD J K.Transfer of training:a review and directions for future research[J].Personnel Psychology,1988,41(1):63-105.

[29] 王鈺涵,熊莉娟,郭雪琴,等.專科護士培訓遷移的發展過程及影響因素的質性研究[J].護理學雜志,2023,38(18):72-75.

[30] PROFETTO-MCGRATH J,SMITH K B,HUGO K,et al.Clinical nurse specialists′ use of evidence in practice:a pilot study[J].Worldviews on Evidence-Based Nursing,2007,4(2):86-96.

[31] RANDHAWA G.Specialist nurse training programme:dealing with asking for organ donation[J].Journal of Advanced Nursing,1998,28(2):405-408.

[32] LAUGHLIN L M,NEUKIRCHINGER B,MONKS J,et al.Seeking consent for organ donation:process evaluation of implementing a new specialist requester nursing role[J].Journal of Advanced Nursing,2021,77(2):845-868.

[33] 肖燁,王曉霞,彭山玲,等.器官移植專科護士核心能力評價指標體系的構建[J].中華護理雜志,2019,54(4):532-537.

[34] 譚錦風,鄭銀,朱素琦,等.器官移植專科護士崗位勝任力評價指標體系的構建[J].護士進修雜志,2022,37(21):1934-1938.

[35] CHARETTE M,GOUDREAU J,BOURBONNAIS A.How do new graduated nurses from a competency-based program demonstrate their competencies? A focused ethnography of acute care settings[J].Nurse Education Today,2019,79:161-167.

[36] DUCKER G,MUKHTYAR C B.Specialist nurse training in ultrasonography for the diagnosis of giant cell arteritis[J].Rheumatology,2023,62(5):e142-e143.

[37] 陳瀚熙,崔虹,郜曉雯.災害救援專科護士野外生存訓練真實體驗質性研究[J].護理學報,2022,29(13):74-78.

[38] 張涌靜,申華平,李玲軍.PICC專科護士對癌癥患者開展敘事護理體驗的現象學研究[J].解放軍護理雜志,2022,39(5):9-12.

[39] 徐能夢,陳罡,李文奇.基于虛擬仿真教學平臺的麻醉專科護士培訓[J].護理學雜志,2021,36(22):42-44.

(收稿日期:2024-03-21;修回日期:2024-11-25)

(本文編輯趙奕雯)