1例腹膜后脂肪肉瘤病人的多元文化護理

Multicultural nursing of a patient with retroperitoneal liposarcoma

HU Yuting,LI Lingjun*,JIANG Shilin,QIAO Li,ZHENG Ling,WANG Jing,WANG YameiShanghai East Hospital,School of Medicine,Tongji University,Shanghai 200120 China*Corresponding Author LI Lingjun,E-mail:13681912546@163.com

Keyword retroperitoneal liposarcoma;multiculturalism;nursing

摘要 總結1例參與臨床試驗的腹膜后脂肪肉瘤病人的多元文化護理。運用日升模式的護理程序滿足病人的文化照護需求,提高病人文化需求的滿意度。

關鍵詞 腹膜后脂肪肉瘤;多元文化;護理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.24.036

隨著我國新藥臨床試驗相關政策的頒布,并允許境外科研機構在我國開展Ⅰ期藥物臨床試驗[1],三級甲等醫療機構承接臨床試驗工作不斷增加。Ⅰ期臨床試驗是通過研究藥物在人體內吸收、分布、代謝和消除的規律以及人體對藥物的耐受程度,確定藥物的療效及安全性,為制訂給藥方案提供依據[2]。作為Ⅰ期臨床試驗備案機構的腫瘤專業組,會接收來自全國各地的臨床受試者,而因地域及文化背景差異,會導致臨床文化沖突甚至文化休克的現象發生,迫切需要護士運用多元文化護理程序針對病人的生活習慣、宗教信仰、價值理念等實施文化照護。脂肪肉瘤是最常見的軟組織肉瘤,約占所有間質惡性腫瘤的20.0%[3]。原發性腹膜后脂肪肉瘤因起病隱匿、缺乏典型的臨床癥狀,病人多因腫瘤持續生長壓迫周圍器官而出現的癥狀就診,即使腫物完全切除,仍有約52%的病人復發[4]。2023年7月,我院腫瘤科收治了1名腹膜后脂肪肉瘤的病人,通過多元文化護理程序的實施,病人入院時的不安、無助和焦慮等情緒得到有效緩解,最終順利完成臨床用藥試驗,滿意出院。現報道如下。

1 病例介紹

病人,女,66歲,長期居住廣州。于2023年7月27日因腹膜后脂肪肉瘤復發,經臨床試驗門診收治我科。病人3年前發現腹腔腫塊,行“腹腔腫物穿刺活檢”,病理檢查示腹腔脂肪肉瘤,后行手術治療,術后行“表柔比星+異環磷酰胺”化療6次,病人定期復查。2022年7月復查CT考慮病情進展,行“腹腔巨大腫物切除+左腎上腺部分切除+復雜性腸黏連松解術+小腸修補術”,術后病理檢查示脂肪肉瘤。后繼續化療6次,末次化療結束后給予口服安洛替尼維持至2023年3月。后復查盆腔腫塊,考慮復發或轉移,病人拒絕再次手術。此次入院病人表現出明顯的不安和焦慮,自述腫瘤復發后腹部一直脹痛,自認為多吃止痛藥不好,因此能忍則忍,未規律服藥。由于參加臨床藥物試驗是其子女的意見,病人缺乏信心,不了解用藥過程;自述其負性情緒與醫護語言溝通困難、自身原因不能陪伴孩子、對身邊陌生的環境感到害怕等有關。

病人入院前已完成相關檢查,最終于2023年7月28日按臨床試驗方案順利完成用藥,用藥后無不適主訴;并于2023年7月30日遵醫囑按計劃出院。后續繼續隨訪,病人出院時疼痛評分從5分降至2分,心情舒暢,情緒平穩。

2 多元文化護理實踐

針對上述問題,責任護士運用多元文化護理程序對病人進行文化照護。日升模式是多元文化護理的理論框架,分為4個層次:1)世界觀、文化與社會結構層;2)服務對象層;3)健康保健系統層;4)護理照護行動與決策層[5]。護士通過充分的文化評估發現和明確病人多元文化護理問題,采取有效的人文照護滿足不同文化病人的健康需求。

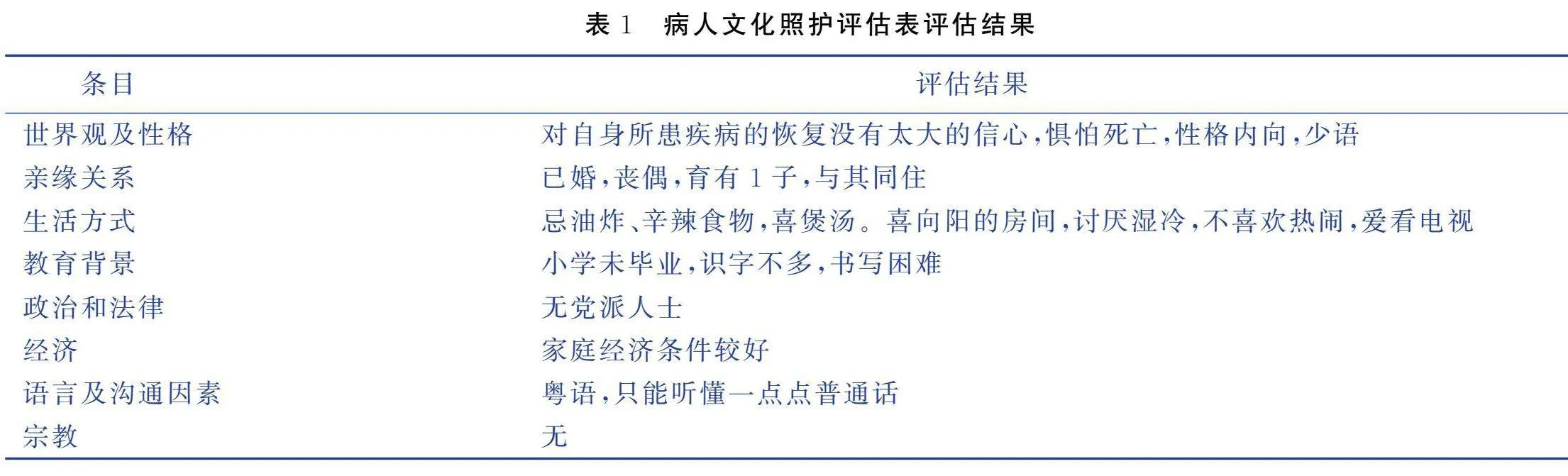

2.1 第1層評估:世界觀、文化與社會結構層

由護士采取文化照護評估表對病人世界觀、文化與社會結構層進行評估[6],見表1。

2.2 第2層評估:服務對象層

護士與病人交談中了解到,病人曾行2次開腹大手術,其害怕再次手術,對臨床藥物試驗不了解,疾病復發后由于腹部疼痛沒有規律用藥,且懼怕死亡。病人自評疼痛的數字評定量表(Numeric Rating Scale,NRS)[7]評分為5分;廣泛性焦慮量表(Generalized Anxiety Disorder,GAD-7)[8]評分為14分,提示病人處于中重度焦慮狀態。病人的母子關系很好,兒子孝順,鼓勵母親參加臨床藥物試驗。病人希望在院期間獲得清晰的臨床試驗實施信息和醫護人員的關愛。

2.3 第3層評估:健康保健系統層

住院期間,主治醫生根據病人參加的臨床研究項目開具醫囑,責任護士告知其用藥期間的飲食、活動和休息注意事項。同時,評估病人用藥后的反應,給病人提供安全保障。

2.4 第4層評估:護理照護行動與決策層

多元文化護理程序的護理照護行動與決策層評估以前3層護理評估的結果為基礎,通過文化照護保存、文化照護調整、文化照護再建3種方式提供適合護理對象文化背景的有益照護[9]。

2.4.1 文化照護保存

病人對于生活方式和飲食習慣有較明確的要求,對于人際溝通交往心存顧慮。因此,針對性實施文化照護保存護理。1)語言溝通:為滿足病人正常的交流,安排1名會粵語的醫生作為其主治醫生,同時安排護士跟隨醫生查房,及時了解病人需求,必要時與其兒子電話溝通,盡可能讓病人得到安全感。2)病室環境:異地就醫使病人離開了熟悉的生活和工作環境,其能夠獲取的直接支持減少,從而難以獲取有效的幫助來應對就醫過程中的困難,因此感到無助[10];且病人喜歡向陽的房間,討厭濕冷,故將其安排在朝南的房間,讓其心情愉悅地接受治療。3)飲食習慣:聯系醫院的送餐部門為病人提供適合其飲食習慣的清淡、非油炸食物和湯品,及時聽取病人的反饋,并做出調整。

2.4.2 文化照護調整

病人止痛效果不佳,未規律服藥,且對自身既往治療不清楚,拒絕再次手術,懼怕死亡,擔心臨床試驗效果不佳。針對以上問題實施文化照護調整護理。1)疼痛護理:掌握病人目前服用止痛藥的情況,按照世界衛生組織(WHO)推薦的癌痛止痛三階梯療法進行規范的藥物治療,每日運用疼痛評估工具進行評估,遵醫囑給予奧施康定20 mg,12 h口服1次,督促病人按時服藥,為病人耐心講解癌痛使用藥物的重要性及必要性。在服藥期間主動與病人聊天,關心其就醫感受和需求,體現人文關懷,分散其注意力,出院時病人的疼痛得到很好的控制,NRS評分為2分。2)死亡教育:死亡教育是一個研討生與死之間關系的教學歷程[11]。醫護人員結合心理學知識,在合理的時機引導病人樹立正確的死亡態度,正確應對對死亡的恐懼和焦慮心理,幫助病人了解臨終死亡的心理;鼓勵病人家屬和子女經常與其線上溝通,盡可能多地陪伴病人,消除其孤獨感[12]。3)傾聽:醫護人員傾聽病人既往的治療過程和對手術的抵觸原因,與病人建立起充分的信任關系[13],在傾聽過程中,醫護人員用點頭表達對病人肯定,使用合適的面部表情及目光接觸得到病人最大程度的信任,使用語言及非語言技術向病人表示愿意陪伴、理解與關心的意愿,激勵病人主動訴說自己的過往與情感的宣泄,減輕焦慮不安的情緒,使其積極配合后續治療。幫助緩解其心理壓力,使其感到被理解與尊重。

2.4.3 文化照護重建

病人的無助與異地就醫導致其生活環境變化、社會支持減少有關[14]。因此,護理人員應該加強對病人身心狀態的關注,及時了解其異地就醫過程中的困境,正視環境變化給病人帶來的困擾,給出合適的建議及干預措施使其適應新的生活環境。同時,利用醫院這一聯結性紐帶的作用建立以醫護人員為中間點的多方支持渠道,為病人提供社會、家庭、病友等多方面的支持資源[15]。1)知識宣教:病人對臨床藥物試驗過程不清楚,覺得是沒藥可用的后果。針對該問題醫護人員為其播放科室自制的臨床研究科普短視頻,讓病人了解何為臨床試驗,播放臨床研究的成功案例,消除病人的誤解,增強其對臨床試驗的治療信心。與其家屬建立微信群,將病人用藥、后續隨訪、治療計劃等事宜及時在微信群里溝通,增強家庭支持的力量。2)建立積極的溝通渠道:安排性格開朗的參加本臨床試驗的病人共室,通過病友之間溝通達到情感上的共鳴,提高病人溝通的積極性。3)心理疏導:本院社工部與我科聯動實施正念減壓活動,在院期間鼓勵病人參加正念減壓活動,關愛自己,重建病情穩定的信心。

3 小結

受藥物臨床試驗的療效、安全不確定性等的影響,病人對其認知不足,加之陌生環境及語言溝通不暢,病人會感到孤獨,也承受著巨大的心理壓力,文化休克現象日益明顯。本案例基于日升模式的多元文化理論框架進行護理實踐,提供以人為本的護理理念及溫馨的就醫環境,做好病人的語言照護、飲食照護,且進行多形式的健康宣教活動,避免了文化休克的發生,提高了病人的就醫體驗和滿意度。醫護團隊結合病人的文化特征,疏導其對死亡的懼怕,糾正其不規律使用止痛藥物的行為,明確臨床試驗的意義,使病人安全順利地完成臨床試驗用藥,消除其對藥物臨床試驗的誤解,凸顯多元文化護理在藥物臨床試驗中的重要性,為今后在我國藥物臨床試驗病房中全面開展多元文化護理提供依據。

參考文獻:

[1] 國家藥品監督管理局.《關于鼓勵藥品醫療器械創新改革臨床試驗管理的相關政策》(征求意見稿)(2017年第53號)[Z].(2017-05-11)[2024-07-22].https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/zhqyj/zhqyjyp/20170511214401985.html.

[2] 國家食品藥品監督管理局.《藥物I期臨床試驗管理指導原則(試行)》(國食藥監注[2011]483號)[Z].(2011-12-02)[2024-07-22].https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjyp/20111202113101617.html.

[3] DEI TOS A P.Liposarcoma:new entities and evolving concepts[J].Annals of Diagnostic Pathology,2000,4(4):252-266.

[4] LEE S Y,GOH B K P,TEO M C C,et al.Retroperitoneal liposarcomas:the experience of a tertiary Asian center[J].World Journal of Surgical Oncology,2011,9:12.

[5] 周紅波,姚紅梅.基于多元文化護理理論的護理評估表單設計和應用[J].護士進修雜志,2017,32(24):2243-2245.

[6] 黃冰,李順玲.1例行主動脈瓣置換術外籍病人的多元文化護理體會[J].全科護理,2018,16(18):2294-2295.

[7] 王春梅,陳弟洪,劉燕,等.活動性疼痛管理在肺癌術后肺康復相關活動中的應用研究[J].實用醫院臨床雜志,2023,20(4):73-77.

[8] SPITZER R L,KROENKE K,WILLIAMS J B W,et al.A brief measure for assessing generalized anxiety disorder:the GAD-7[J].Archives of Internal Medicine,2006,166(10):1092-1097.

[9] 馬麗莉,彭幼清,俞海萍,等.跨文化照護能力培訓基地準入評價指標體系的構建[J].護理學報,2020,27(2):6-10.

[10] 曾慶威,羅夢娜,王菲菲,等.惡性腫瘤患者異地就醫真實體驗的質性研究[J].解放軍護理雜志,2022,39(3):53-56.

[11] 尉遲淦.生死學概論[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司,2003:1.

[12] 徐春柳,胡曉燕.在安寧療護中開展死亡教育的思考——基于晚期腫瘤患者的角度[J].中國醫學倫理學,2021,34(8):999-1002.

[13] 戴穎.試論心理咨詢中傾聽的道與術[J].現代職業教育,2020(50):222-223.

[14] 徐飛.異地就醫行為對患者負向情緒的影響及醫務社工介入研究[D].南昌:江西財經大學,2020.

[15] 林毅,李秋萍,姜安麗.腫瘤患者以社交媒體為媒介的心理支持研究進展[J].護理學雜志,2021,36(17):111-112.

(收稿日期:2024-06-27;修回日期:2024-11-26)

(本文編輯趙奕雯)