危重癥病人再喂養綜合征風險預測模型的構建及驗證

Construction and validation of a risk prediction model for refeeding syndrome in critically ill patients

WU Renna,DING Aiping*Nantong Rici Hospital Affiliated to Yangzhou University,Jiangsu 226010 China*Corresponding Author DING Aiping,E-mail:1372203870@qq.com

Keywords critical illness;refeeding syndrome;influencing factors;prediction model;nursing

摘要 目的:探究危重癥病人再喂養綜合征(RFS)的危險因素,構建危重癥病人RFS預測模型并進行驗證。方法:選取2023年1月—2024年1月在我院接受治療的危重癥病人350例為研究對象,根據病人是否發生RFS將其分為RFS組與非RFS組。收集兩組病人的病歷資料,采用多因素Logistic回歸分析篩選危重癥病人發生RFS的影響因素,據此構建預測模型,并繪制列線圖,通過受試者工作特征(ROC)曲線評估預測模型的區分度,通過決策曲線、校準曲線評估預測模型的臨床實用性和校準度。結果:350例危重癥病人中,98例發生RFS,RFS發生率為28.0%。多因素Logistic回歸分析結果顯示,營養風險篩查 2002(NRS 2002)評分、急性生理與慢性健康狀況評估系統 Ⅱ(APACHE Ⅱ)評分、序貫器官衰竭評估(SOFA)評分、血清清蛋白(ALB)水平、前清蛋白(PAB)水平是危重癥病人發生RFS的影響因素(P<0.05)。危重癥病人RFS預測模型的ROC曲線下面積(AUC)為0.939[95%CI(0.906,0.960)],最佳截斷值為0.012 8時,敏感度為86.73%,特異度為89.29%。Hosmer-Lemeshow檢驗結果顯示χ2=3.940,P=0.862,提示該預測模型擬合度良好;且預測概率與實際概率相近,校準度良好。結論:危重癥病人RFS發生風險較高,本研究構建的危重癥病人RFS風險預測模型具有良好預測效果和臨床實用性,能為早期識別與評估危重癥病人RFS風險提供實用工具。

關鍵詞 危重癥;再喂養綜合征;影響因素;預測模型;護理

doi:10.12102/j.issn.2095-8668.2024.24.015

危重癥病人由于吞咽困難、意識狀態改變造成經口營養攝入不足,需要營養支持。腸內營養是其首選的營養支持手段,在調節腸內菌群平衡、腸道功能等方面優于腸外營養支持。若病人沒有腸內營養禁忌證,需盡快予以腸內營養支持。再喂養綜合征(refeeding syndrome,RFS)是由于長時間禁食、營養不良,在經口、腸內或腸外方式攝入營養后導致機體由分解代謝轉化為合成代謝,使病人發生急性代謝紊亂的現象[1]。RFS會導致機體消耗大量維生素與電解質,出現以低磷血癥為主的電解質紊亂和以多系統功能損害為表現的譫妄、心律失常、呼吸衰竭、惡心、嘔吐、免疫抑制、心力衰竭等[2]。由于新陳代謝水平增高,危重癥病人更容易發生RFS。相關研究表明,接受營養支持的危重癥病人RFS發生率為36.8%~59.0%[3-4]。由于多系統功能損害,RFS會導致諸多不良后果,如感染風險增加、住院時間延長等,甚至增加死亡風險。因此,早期識別并及時干預RFS尤為重要。然而,由于缺乏具體臨床表現與統一定義,醫護人員對RFS的認知水平也存在一定差異。雖然RFS表現出血清磷、鉀、鎂任一指標下降,但單純指標降低并不能說明RFS一定發生。近年來,隨著我國醫院電子病歷系統的普及,為臨床研究提供了數據基礎。因此,本研究以危重癥病人RFS為切入點,收集病人病歷信息,篩選風險因素并構建預測模型,旨在驗證模型的預測效能,為醫護人員早期識別、診斷、干預RFS提供實用評估工具。

1 對象與方法

1.1 研究對象

本研究為回顧性分析,選取2023年1月——2024年1月在我院重癥監護室(ICU)、神經內科及神經外科收治的350例危重癥病人為研究對象。納入標準:1)首次入住ICU;2)年齡≥18歲;3)經CT、核磁共振(MRI)診斷確診為急性顱腦損傷、腦出血、蛛網膜下腔出血者;4)在ICU住院期間接受腸內營養時間≥72 h。排除標準:1)惡性腫瘤晚期者;2)臨床資料缺失>10%者;3)近3個月存在影響低磷血癥發生風險的危險因素,如持續血液透析、高磷血癥治療等。樣本量根據高永祥等[5]提出的Logistic回歸分析樣本量計算標準計算,樣本量=(自變量個數/疾病發生率)×(5~10),同時考慮10%~20%的無效病例。本研究共篩選出19個自變量,前期在我院通過50例的小樣本預調查發現,RFS發生率約為30.0%,考慮10%無效病例,確定最小樣本量為348例,本研究最終納入350例研究對象。本研究遵循《赫爾辛基宣言》倫理原則[6],并通過我院醫學倫理委員會審核(審批號:RC2024-004)。

1.2 調查工具

1.2.1 RFS診斷標準

RFS診斷標準為:營養支持72 h內新出現低磷血癥,即血清磷<0.65 mmol/L,或與基線水平比較下降0.16 mmol/L,或下降幅度>30%[7]。

1.2.2 臨床資料調查表

臨床資料調查表由本研究團隊自行設計,內容包括年齡、性別、腦卒中、顱腦損傷、高血壓、糖尿病、酗酒史、吸煙史、喂養途徑(鼻胃管、鼻咽管)、營養風險篩查2002(NRS2002)評分、急性生理與慢性健康狀況評估系統(APACHE Ⅱ)評分、序貫器官衰竭評估(SOFA)、血清清蛋白(ALB)水平、前清蛋白(PAB)水平、血肌酐水平、喂養前使用胰島素、喂養前使用利尿劑、喂養前使用抑酸劑、喂養前進行胃腸減壓19個影響因素。

1.3 資料收集方法

本研究數據均來自我院的電子病歷系統,為保障數據收集一致性,所有研究人員均經過統一培訓,并參與數據收集的整個過程。由醫生根據相關診斷標準確診病人發生RFS,然后采用統一的臨床資料調查表,嚴格按照調查內容收集數據,由專人錄入并進行數據分析。

1.4 統計學方法

采用SPSS 26.0軟件對數據進行處理與分析。經Kolmogorov-Smirnov檢驗符合正態分布的定量資料用均數±標準差(x±s)表示,組間比較行獨立樣本t檢驗;定性資料用例數和百分比(%)表示,行χ2檢驗。多因素分析采用Logistic回歸分析,以探究危重癥病人發生RFS的影響因素。采用MedCalc軟件繪制受試者工作特征(ROC)曲線,并計算ROC曲線下面積(AUC)。采用R 4.3.0軟件繪制列線圖和校準曲線,以評估模型的區分度。采用Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗驗證預測模型與實際觀察結果間的差異,以P>0.05表示預測模型有良好的可行性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 危重癥病人RFS現狀

350例危重癥病人中,98例發生RFS,RFS發生率為28.0%。根據危重癥病人是否發生RFS分為RFS組(n=98)和非RFS組(n=252)。

2.2 危重癥病人發生RFS的單因素分析

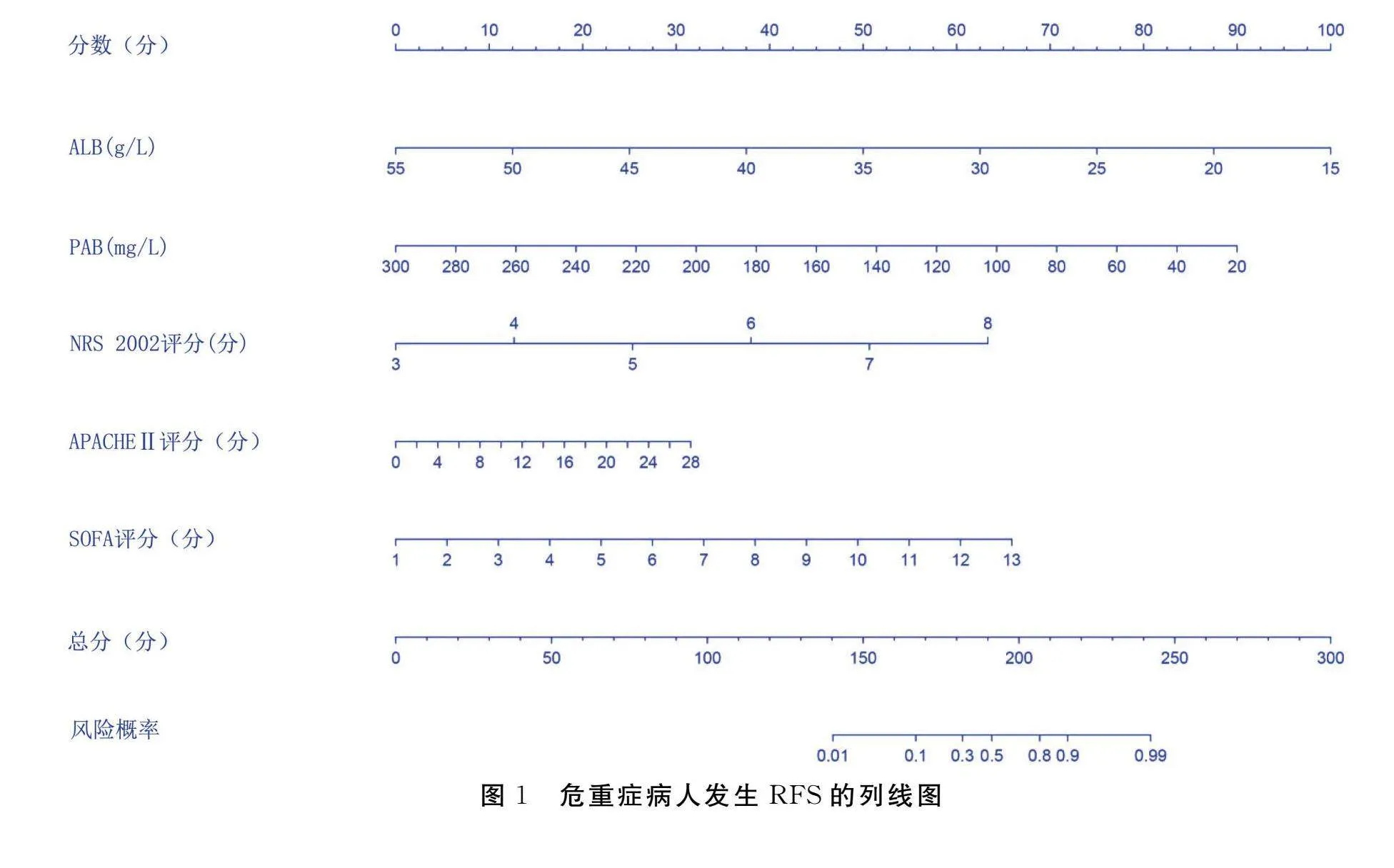

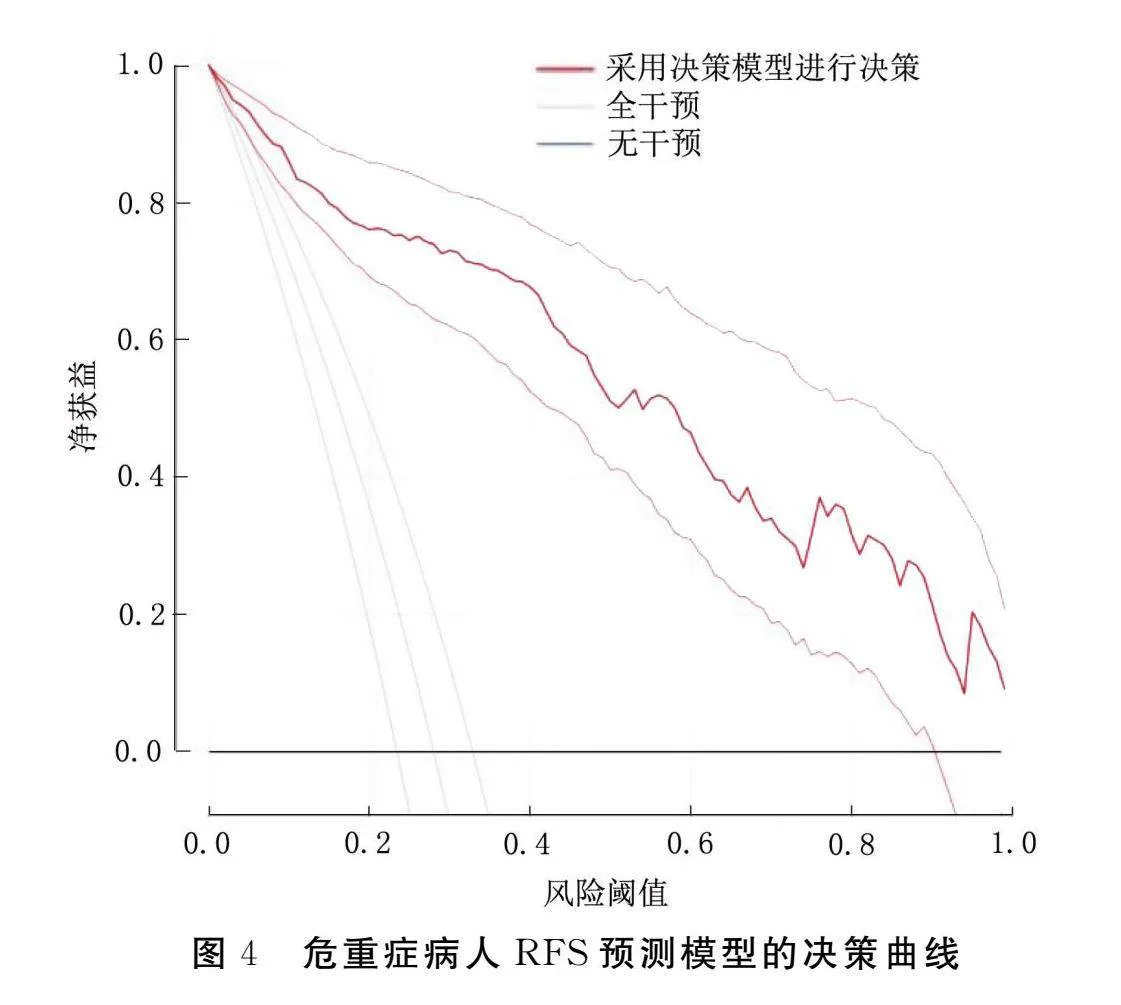

單因素分析結果顯示,NRS2002評分、APACHE Ⅱ評分、SOFA評分及ALB、PAB水平是危重癥病人發生RFS的影響因素(P<0.05)。見表1。

2.3 危重癥病人發生RFS的多因素分析

將危重癥病人是否發生RFS作為因變量(是=1,否=0),將NRS 2002評分、APACHE Ⅱ評分、SOFA評分、ALB、PAB列為自變量進行多因素分析。變量賦值均為原值輸入。多因素Logistic回歸分析結果顯示,NRS 2002評分、APACHE Ⅱ 評分、SOFA評分、ALB、PAB是危重癥病人發生RFS的獨立影響因素(P<0.05)。見表2。

2.4 危重癥病人RFS預測模型的構建

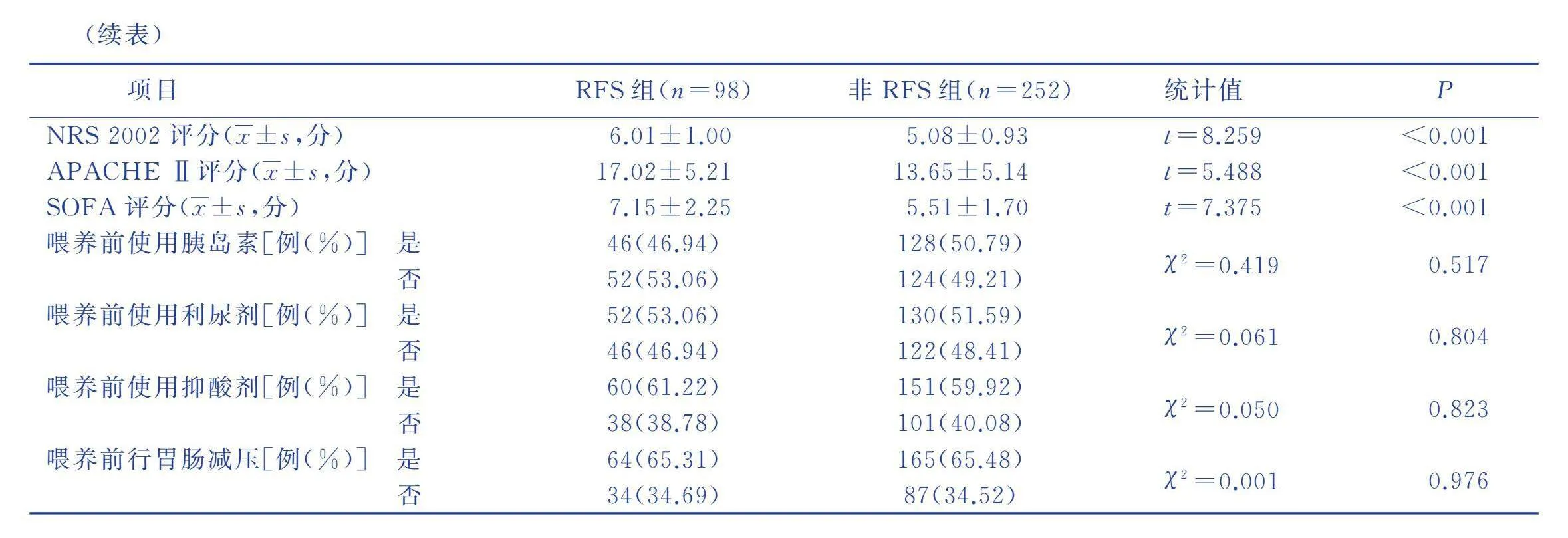

本研究基于Logistic回歸分析結果構建預測模型,即Logit(P)=-0.076+1.142×NRS 2002評分+0.102×APACHE Ⅱ評分+0.495×SOFA評分-0.225×ALB-0.029×PAB,列線圖見圖1。

2.5 危重癥病人RFS預測模型的驗證

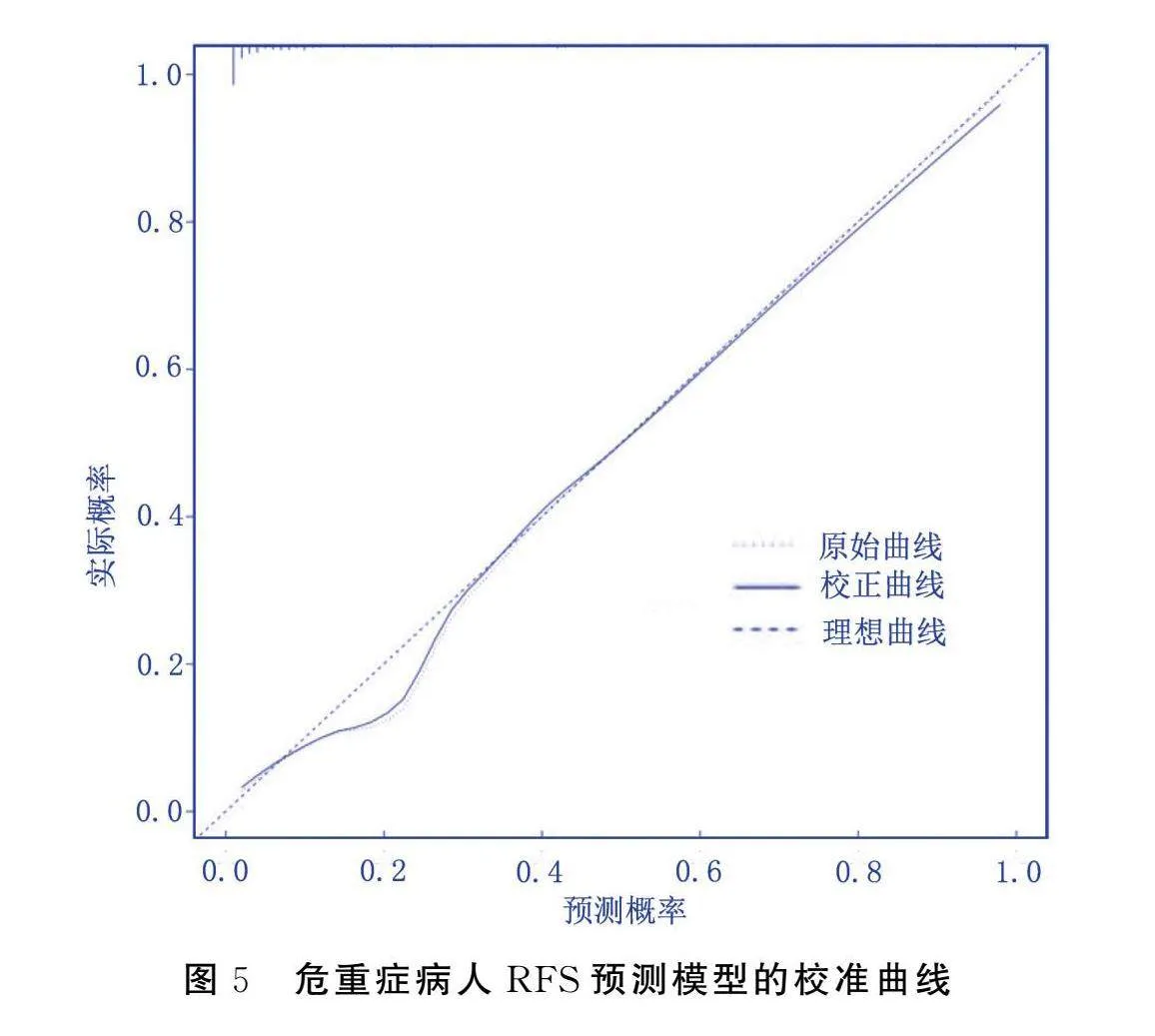

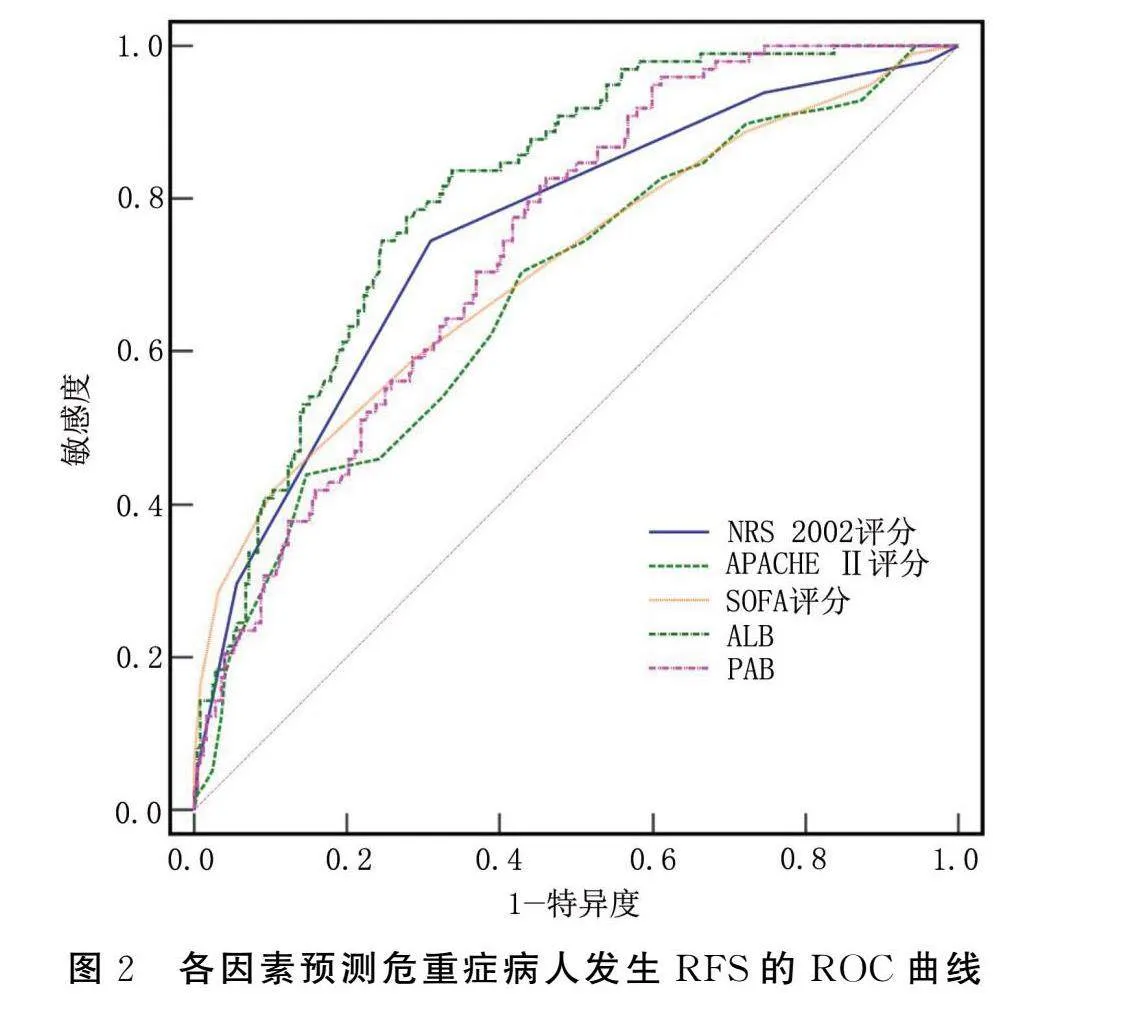

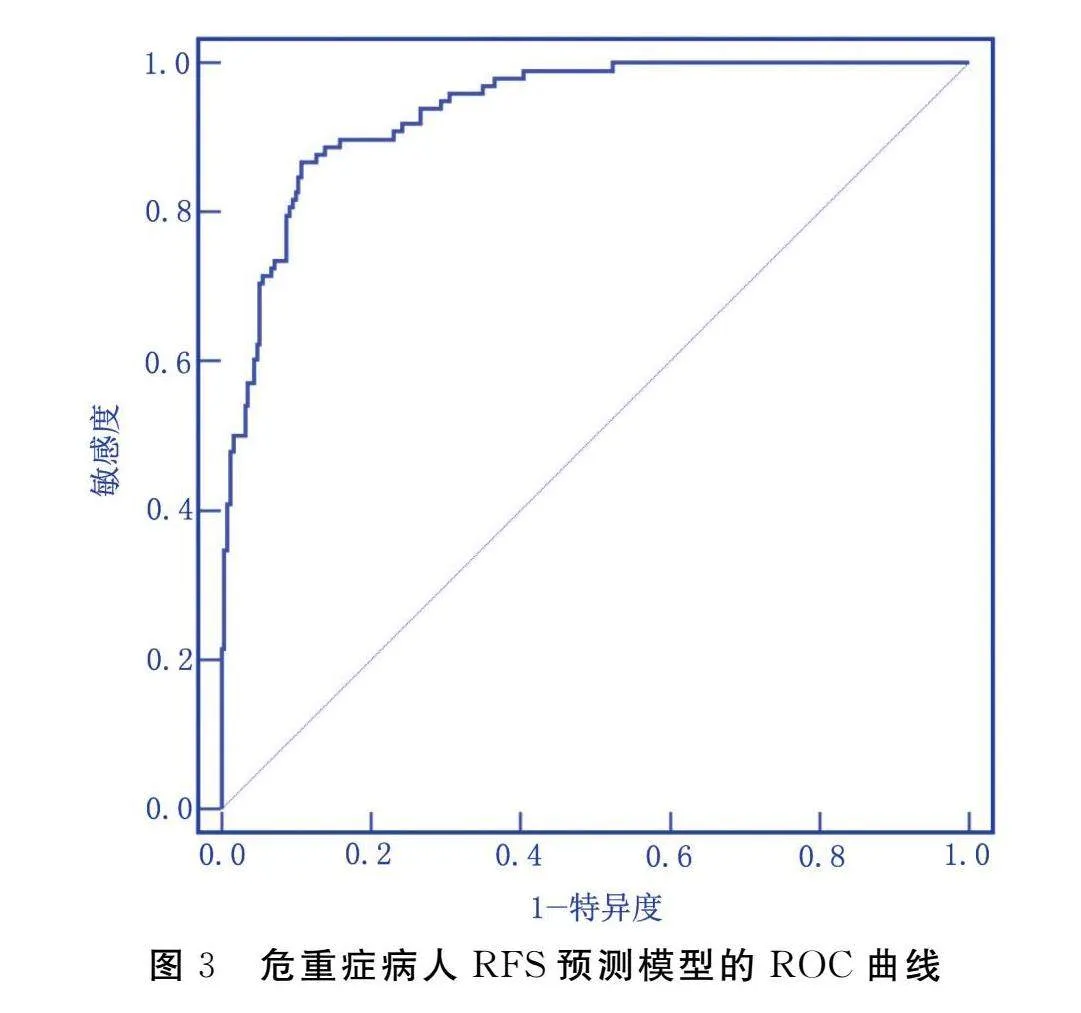

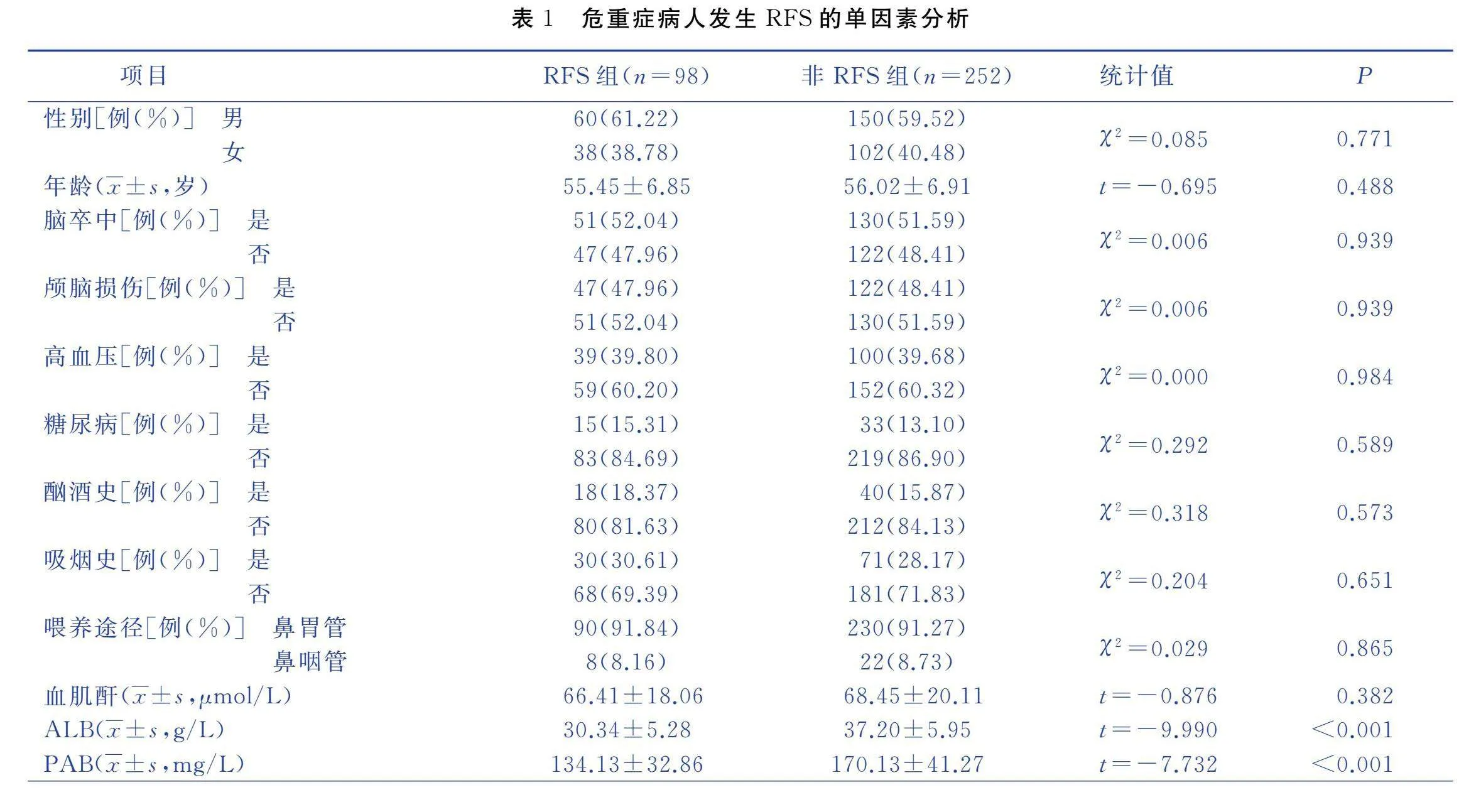

本研究對危重癥病人發生RFS的每個影響因素分別繪制ROC曲線,NRS2002評分、APACHE Ⅱ評分、SOFA評分、ALB、PAB的AUC分別為0.754,0.677,0.710,0.809,0.740,見圖2。總的AUC為0.939[95%CI(0.906,0.960)],最佳截斷值為0.012 8時,對應的敏感度為86.73%,特異度為89.29%,見圖3。Hosmer-Lemeshow檢驗結果顯示,χ2=3.940,P=0.862,表明該預測模型的擬合度良好。決策曲線中X軸表示風險閾值,Y軸表示凈獲益,由決策曲線可見該模型具有臨床實用性,見圖4。采用Bootstrap法重復抽樣1 000次以評價模型的區分度和校準度,校準曲線貼近對角線,提示該預測模型的預測概率與實際概率相近,校準度良好,見圖5。

3 討論

3.1 危重癥病人RFS現狀

危重癥病人處于高應激和高代謝狀態,機體內電解質被大量消耗。接受營養支持的危重癥病人胰島素分泌水平增加,磷酸鹽、鉀離子、鎂離子進入細胞內造成電解質紊亂,易發生以低磷血癥為特征的RFS。本研究結果顯示,350例危重癥病人中,98例發生RFS,RFS發生率為28.00%,與陳夢琳等[8-9]的研究結果一致。雖然現階段RFS的診斷缺乏金標準,喂養前采取的預防性干預措施存在差異,且低磷血癥的最佳診斷濃度尚未明確,導致RFS發生率存在差異。但通過大量研究表明,危重癥病人RFS的發生風險依然較高[10-12]。目前,我國針對危重癥病人RFS發生風險的預測研究起步較晚,醫護人員需要進一步更新專業知識,加強對RFS的關注,除了監測病人的生命體征、血清磷酸鹽濃度外,還應關注病人腎功能和機體代謝性酸堿平衡,即使病人沒有接受腸內營養治療,任何原因引起的低磷酸鹽血癥都不應被忽視。

3.2 危重癥病人發生RFS的影響因素

由于RFS診斷缺乏金標準,沒有特定臨床癥狀,通常通過磷酸鹽水平輔助診斷。由此可見,構建危重癥病人RFS預測模型對早期識別RFS風險具有積極意義。英國國家衛生和臨床優化研究所(National Institute for Health and Care Excellence,NICE)[13]制定的相關指南是危重癥病人RFS的常用風險評估工具,其將體質指數(BMI)、意外體重減輕、喂養前電解質水平(鉀、磷酸鹽、鎂)、酗酒史或用藥史、能量攝入等確定為RFS的風險因素。然而,相關研究表明,NICE指南對于RFS的預測能力較差[14],雖然后期對其進行了修訂,但對重癥病人的靈敏度依然較低,可能與診斷標準不一及發生RFS影響因素較多有關。

本研究根據NICE指南,通過查閱文獻,并結合專家意見與病人狀況,共納入了19個因素進行分析和篩選,經過多因素Logistic回歸分析后,結果顯示,NRS 2002評分、APACHEⅡ評分、SOFA評分、ALB、PAB是危重癥病人發生RFS的獨立危險因素。1)NRS 2002評分是評價病人營養風險的工具之一,包括營養狀況受損、疾病嚴重程度、年齡3個維度,評分越高說明住院病人出現營養風險越高[15]。提示為預防危重癥病人RFS的發生,醫護人員應采用NRS 2002評分等工具準確記錄、評估病人的營養狀態。2)本研究結果顯示,APACHE Ⅱ評分、SOFA評分是發生RFS的危險因素,與Zhang等[16]的研究結果一致。可能與病人對營養的需求增加以及疾病導致的應激代謝水平增加有關。APACHEⅡ評分和SOFA評分是評估疾病嚴重程度和器官功能狀態及預后的重要工具。對于重癥病人而言,受到手術、創傷等因素影響,機體處于高分解代謝和高應激狀態,予以營養支持后會使胰島素分泌增加、電解質紊亂,進而引起低磷血癥,導致RFS的發生[17-18]。3)本研究結果顯示,隨著病人ALB、PAB水平的降低,其RFS的發生風險會增加,與龍興霞等[19]的研究結果一致。低ALB、PAB水平提示機體存在營養不良,此類病人對營養的需求較高,在進行喂養時,通常會增加蛋白質的攝入。然而,大量營養物質的攝入會升高病人機體合成代謝水平,增加胰島素分泌,加快電解質的消耗,從而引起RFS的發生[20]。因此,醫護人員在營養支持過程中應當動態監測ALB、PAB濃度,及時反饋、積極改善和修訂營養支持方案,以改善病人營養狀態,達到預防RFS發生的目的。

3.3 危重癥病人RFS預測模型的預測價值

本研究構建的危重癥病人RFS預測模型,通過Hosmer-Lemeshow檢驗驗證了其擬合優度,通過繪制ROC曲線,分析AUC,充分驗證預測模型判別的有效性。AUC是預測模型準確性的直觀指標,體現了特異度與靈敏度的相互關系,數值越接近1說明該模型的區分度越強。本研究構建預測模型的AUC為0.939,表示其具有良好的區分度。決策曲線分析(DCA)代表模型的臨床效益,由本研究構建預測模型的決策曲線可見,其具有臨床適用性;通過Bootstrap法重復抽樣1 000次評價模型的區分度和校準度,可以看出預測模型校準曲線貼近對角線,校準度良好。

4 小結

本研究構建的危重癥病人RFS預測模型為臨床診斷與防治提供了參考。但本研究仍存在一定局限性,研究對象來自同一所醫院,樣本代表性存在局限性,且本研究未納入電解質水平、體質指數等影響因素,可能會影響模型預測效果。后續研究不僅要擴大樣本收集范圍和影響因素數量,也要進一步探討病的人預后情況,提高預測模型的適用性。

參考文獻:

[1] KRUTKYTE G,WENK L,ODERMATT J,et al.Refeeding syndrome:a critical reality in patients with chronic disease[J].Nutrients,2022,14(14):2859.

[2] 劉敏,王素梅,劉紹,等.危重癥患者再喂養綜合征風險評估工具和預測模型的研究進展[J].中華現代護理雜志,2024,30(1):133-137.

[3] FUENTES E,YEH D D,QURAISHI S A,et al.Hypophosphatemia in enterally fed patients in the surgical intensive care unit:common but unrelated to timing of initiation or aggressiveness of nutrition delivery[J].Nutrition in Clinical Practice,2017,32(2):252-257.

[4] YOSHIDA M,IZAWA J,WAKATAKE H,et al.Mortality associated with new risk classification of developing refeeding syndrome in critically ill patients:a cohort study[J].Clinical Nutrition,2021,40(3):1207-1213.

[5] 高永祥,張晉昕.Logistic回歸分析的樣本量確定[J].循證醫學,2018,18(2):122-124.

[6] FRIEDLI N,STANGA Z,SOBOTKA L,et al.Revisiting the refeeding syndrome:results of a systematic review[J].Nutrition,2017,35:151-160.

[7] SHRESTHA B,DUNN L.The declaration of Helsinki on medical research involving human subjects:a review of seventh revision[J].Journal of Nepal Health Research Council,2020,17(4):548-552.

[8] 陳夢琳,陳云霞,孟曉冰.ICU腸內營養患者再喂養綜合征危險因素分析及列線圖預測模型構建[J].齊魯護理雜志,2023,29(19):85-88.

[9] OLTHOF L E,KOEKKOEK W A C K,VAN SETTEN C,et al.Impact of caloric intake in critically ill patients with,and without,refeeding syndrome:a retrospective study[J].Clinical Nutrition,2018,37(5):1609-1617.

[10] 張偉,湯云,周志慶,等.重癥患者再喂養綜合征危險因素的Meta分析[J].護理學雜志,2022,37(10):15-19.

[11] 仲偉瑩,潘習,徐嵐,等.重癥卒中患者再喂養綜合征的發生率和危險因素[J].國際腦血管病雜志,2023,31(7):506-511.

[12] 周文杰,馮笑,張中偉,等.危重癥患者再喂養綜合征現況調查及其影響因素分析[J].中華保健醫學雜志,2023,25(5):599-601.

[13] National Institute for Health and Care Excellence.Nutrition support for adults:oral nutrition support,enteral tube feeding and parenteral nutrition[R].London:NICE,2017.

[14] GOYALE A,ASHLEY S L,TAYLOR D R,et al.Predicting refeeding hypophosphataemia:insulin growth factor 1 (IGF-1) as a diagnostic biochemical marker for clinical practice[J].Annals of Clinical Biochemistry,2015,52(Pt 1):82-87.

[15] KONDRUP J,RASMUSSEN H H,HAMBERG O,et al.Nutritional Risk Screening (NRS 2002):a new method based on an analysis of controlled clinical trials[J].Clinical Nutrition,2003,22(3):321-336.

[16] ZHANG W,ZHANG S X,CHEN S F,et al.Development and validation of risk prediction model for refeeding syndrome in neurocritical patients[J].Frontiers in Nutrition,2023,10:1083483.

[17] 顏冉冉,張立文,楊瑩,等.ICU患者再喂養綜合征風險預測指標研究進展[J].中華危重病急救醫學,2021,33(11):1397-1400.

[18] 崔亞茹,陳蘭,陸雪梅.神經內科重癥監護病房病人再喂養綜合征現狀及影響因素研究[J].護理研究,2023,37(2):234-239.

[19] 龍興霞,姚梅琪,姚金蘭,等.ICU腸內營養患者再喂養綜合征發生現狀及影響因素研究[J].中華護理雜志,2021,56(6):818-823.

[20] XIONG R Q,HUANG H,WU Y M,et al.Incidence and outcome of refeeding syndrome in neurocritically ill patients[J].Clinical Nutrition,2021,40(3):1071-1076.

(收稿日期:2024-05-14;修回日期:2024-11-26)

(本文編輯趙奕雯)