淺析中國古代傳統造像的“意象”與“情緒”

[摘 要]中國古代傳統雕塑作品的面貌是意象化且富有情緒的,通過造型去體現對象的狀態貌似是中國古代傳統造像的一個普遍現象,也是中國傳統藝術的審美要求。在中國古代傳統造像的大語言體系背景下,工匠創作的雕塑與今天學院派的寫生雕塑有所不同。無論是鮮活的人物和動植物形象,還是各種形制的器物,工匠都有很強的主動性。同一時期西方的古典寫實雕塑是在無限接近于某個對象,而在中國傳統造像中,工匠更注重的是對象本身的狀態與情緒,而非其外在形式。中國古代傳統雕塑雖然在造型上與同時期的西方古典寫實雕塑有所不同,但看起來并無違和感,在解刨結構看似不合理的情況下,卻又具有一定的合理性,就像是對一個對象高度概括的結果。主要以中國古代傳統雕塑為基點,以現代雕塑學習者的視角對其意象化、情緒化特點做簡要討論。

[關 鍵 詞]中國古代傳統造像;意象化;情緒化

[中圖分類號]J32 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-7556(2024)23-0006-05

文獻著錄格式:羅永翀.淺析中國古代傳統造像的“意象”與“情緒”[J].天工,2024(23):6-10.

一、引論與學術史綜述

作為一名雕塑工作者,筆者在一開始學習雕塑藝術時,接觸的是傳統西方美術學院派的教育模式。在傳統西方寫生雕塑的教育體系下,對著人體模特做兩三個小時的雕塑寫生往往是一種學習的常態。而在這樣的雕塑學習中我們總是習慣于向“模特”看齊,因此陷入到做得像與不像的糾結心態中,同時容易被技術和表象所吸引,長此以往,發現作品呆板且缺乏生命力。而回頭看中國古代雕塑并非如此,在對傳統雕塑的學習與接觸中筆者逐漸感受到古人與“抄模特”截然不同的思維模式和其作品獨特的語言魅力,對于這種特點,本文以“意象化”一詞進行分析與討論。

“意象化”,顧名思義指的是以表現意象為主要目的,而用在中國古代傳統造像的語境下,便是指雕塑呈現出寫意化而非寫生雕塑的視覺特點。中國作為擁有五千多年文明的古國,有著眾多的雕塑遺存,縱觀這些古人遺留的作品,不難發現它們似乎都表現出意象化雕塑語言。而表達的需求便是這一意象化語言產生的決定因素,這往往體現了工匠的自我情緒,也使“意象化”語言具備了豐富的文化內涵,而這種表現為何如此獨樹一幟?又為何中國古代傳統雕塑都呈現出意象化的特點?這是否與文化背景或工匠本身有所聯系?……圍繞這些問題的思考,或許能夠反映出傳統造像中內含的線索與邏輯,從而引發對現如今雕塑學習更深層的思考。

就目前對傳統雕塑的學術研究情況來看,關于傳統雕塑“意”的造型特點的著作、文獻資料較為全面,有集中于中國傳統雕塑意韻的解析,如董書兵的《傳統雕塑中“意象”的現代探索》;也有以現當代雕塑名家作品為例談寫意雕塑精神,如王佧的《論吳為山的寫意雕塑精神》;還有對中國傳統雕塑意象與材料結合的探究,如王曉東的《意象造型語言在直接金屬雕塑中的運用研究》。而本文將目光聚焦于古代工匠所遺留下的部分雕塑作品,從中看古代工匠意象化雕塑語言的表現,并探究“意象”與“情緒”兩者的關系,泛談筆者對傳統雕塑創作中情緒表達的意象化表現這一特點的心得體會。

二、中國古代傳統造像意象化雕塑語言的緣起及與文字的關系

(一)中國古代傳統造像意象化雕塑語言的緣起

從歷史來看,中國古代傳統造像呈現意象化的雕塑語言特點是有跡可循的。“意象”一詞最早可追溯至《易傳》中的“立象以盡意”,在筆者看來,這句話放在中國傳統雕塑的語境下即是討論了“意”與“象”兩者間的“目的性”關系,“象”即形象,為何立象?為了盡力表意,而此“意”放在雕塑中就成了做一件雕塑最初的“目的性”,也就是工匠所要表達的情緒。

古人的思維模式中就有對“意”的探索,這是一種邏輯性的思辯意識特點,與西方嚴謹的二方連續思維方式是有所區別的,因此在筆者看來,中國古代造像意象化特點的形成并非偶然,而是必然,這不僅在雕塑上有所體現,在詩歌、書法、樂理等諸多方面均有映射。

(二)文字與意象化雕塑語言的關系

據資料記載,中國最早出現的文字可追溯至河南舞陽賈湖遺址出土的八千多年前的一批刻符,即“賈湖刻符”。而中國自古就有“書畫同源”一說,原始人在生活中用圖畫的形式進行表達,圖畫漸漸地就變成了一種“表意的符號”,這正對應了“立象以盡意”這句話,只是在此語境下是二維的圖像表達而非雕塑的三維空間,這仍可反映出古人的思維模式。從目前公認最早的一類記事的可識別文字甲骨文中我們也能進行猜想與論證。此類甲骨文是刻錄于物質載體上的象形文字的一種統稱。從現象上來看,這種意象文字的發現也反映了中國傳統雕塑的發展形成必定與文字有緊密的關聯,從而為其意象化雕塑語言的形成奠定了基礎。

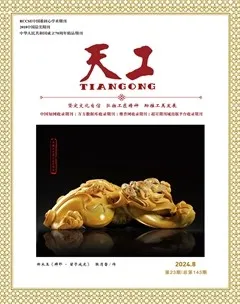

歷史悠久的古埃及也有許多將形象用作文字的案例,但其文字面貌卻與我們大不相同,這不僅與早期不同地域人們的思維有關,還與生活的環境背景有著直接的聯系。由于地域、材料等眾多因素的影響,中國早期的象形文字大多偏“寫意化”,不同于古埃及早期象形文字那樣畫得非常具象(見圖1)。在古埃及的象形文字中,要表現“人”,會畫一個直立且逼真的人的形象,表現一頭“牛”也同理,是非常寫實且具體的。而在中國的象形文字中,“人”是簡化的書寫形象,“牛”僅表達了最具代表性的牛角,是高度概括的一種形象。這其中的差別即“畫”與“寫”的關系,這種現象與當地的材料有關,古埃及有一種可以直接研磨成粉末進行書寫的植物,用于繪畫、寫字。但是中國古代沒有這種便捷的材料,所以只能用雕刻于甲、骨這類硬質材料上的方式來書寫一些象形文字,這種條件上的不便使得中國早期的象形文字無法實現完全寫實地描摹出一個對象,從而呈現出概括化、寫意性的文字面貌。中國古代象形文字的出現以及之后的演變必然與傳統造像意象化的雕塑語言有所關聯,而古文字與意象化的雕塑語言的關系到底是前者影響了后者的發展,還是共同反映了一種思維現象,這還需另做更為詳細的探究與論證,在此筆者不做過多贅述。

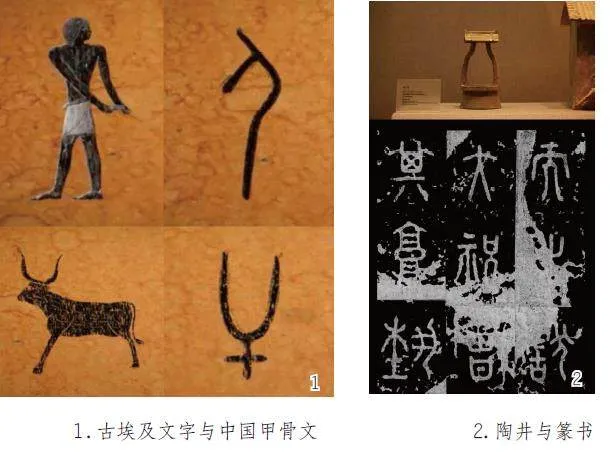

提及中國古文字,書法便是避不開的一個話題。在硬筆出現之前,古人使用動物的毛發所制作的軟筆進行書寫,而書法中所講究的氣韻貫通便很大程度上影響了中國古代傳統雕塑的意象化表現。相對于十分注重體量與空間的傳統西方雕塑而言,中國傳統造像更趨向于“以線造型”,對于古人來說,書法不像現在這樣小眾化,是普遍且長期接觸的一樣東西,在潛移默化下書法的“寫”也多少影響了人們的思維方式與行為習慣,使得人們的審美傾向于書法獨特的韻律與聯動性,這對于造像的工匠而言亦是如此,這也是“以線造型”思維習慣的體現。從泥制陶井可明顯地感受到其與下方文字之間相同的氣質,這是環境影響潛意識后所造就文明的獨特審美(見圖2)。

三、中國古代傳統造像意象化的表現

(一)從漢代陶俑與西方古典雕塑的造型語言差異看“意象”

我國古代傳統雕塑大致可分為造像與器皿兩類,其造型語言與西方古典雕塑大相徑庭。溫克爾曼認為,古典藝術的最高理想是“高貴的單純,靜穆的偉大”,這句話便指的是以古希臘、古羅馬為主的西方古典藝術美學的最高追求。13世紀末意大利文藝復興將西方古典雕塑藝術推向了一個新的高度,繼承并發展了古希臘與古羅馬雕塑藝術的傳統,所創作的雕塑都是一些理想化的、真實的、富有立體感的、完美的人物或動物形象。相對于這種追求形體完美、真實的雕塑作品,中國古代傳統雕塑貌似摒棄了這一方向,工匠并不注重形體的真實性,而是注重感覺和情緒的表達,多以夸張的語言來創作雕塑,從而塑造了相對于現實而言更為生動的人物形象,如果仔細觀察會發現在現實生活中無法找到相同的造型。以漢代造像為例,從漢俑、漢畫像石、佛造像、鎮墓獸乃至青銅器、陶器等造型都不難看出中國古代雕塑相對于西方古典雕塑而獨有的意象化特點。

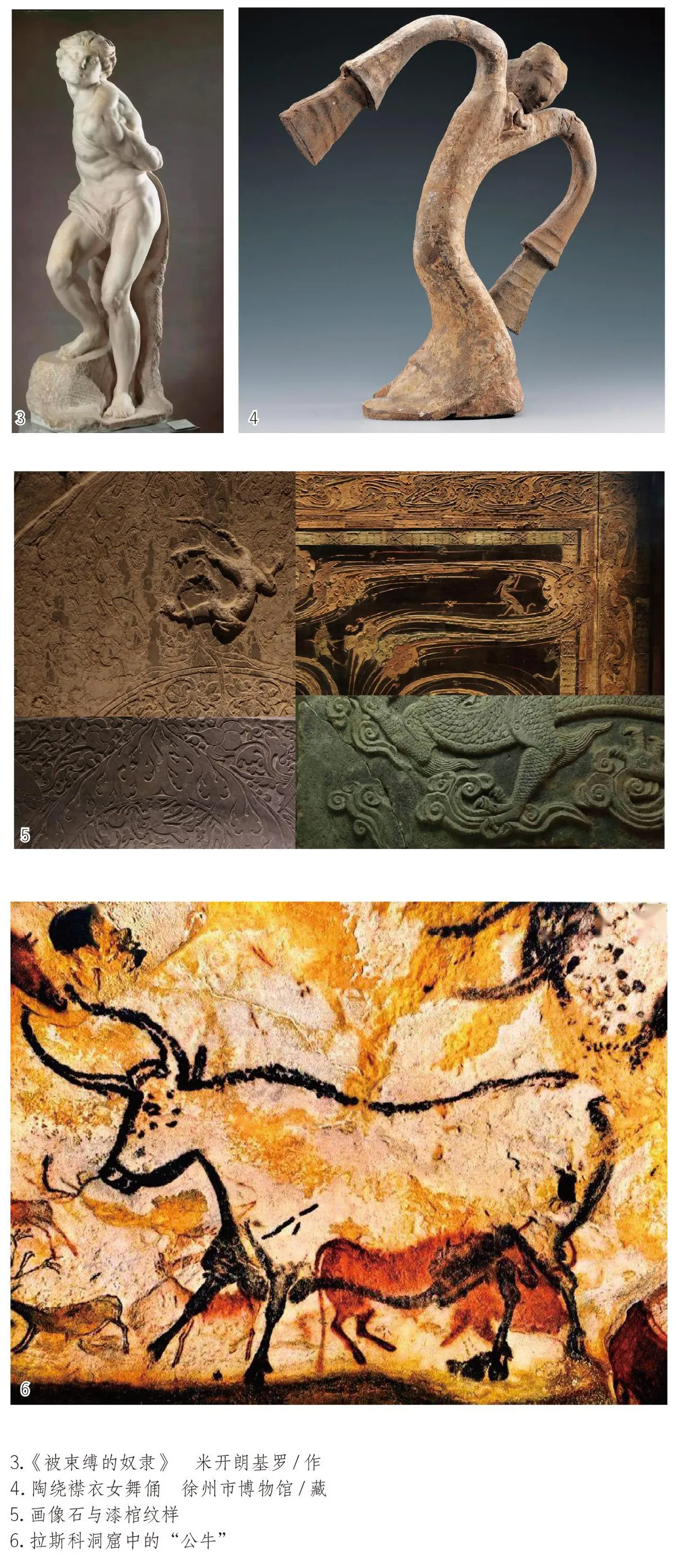

米開朗基羅的著名雕塑作品《被束縛的奴隸》(見圖3),以具體且寫實的雕塑語言創作了一個體態健壯、肌肉飽滿有力的被縛男子形象。徐州市博物館收藏的陶繞襟衣女舞俑(見圖4),以極為概括的表現方式塑造了一個身姿嬌柔、正在舞蹈的人物形象。其身著長袖襟衣,身體呈“S”形,雙臂極度彎曲,全身上下并沒有體現前者那般嚴謹的解剖規律。相反,工匠僅用兩根泥條就表現出了舞俑手臂的狀態,可以看出工匠在制作舞俑的過程中非常放松,看中的是對物象的感受,以一種意象化的雕塑語言來表達舞女在舞蹈時的狀態,而這種極度彎曲且夸張的動態造型,真實的人是無法做到的,但放在這小小的陶俑上并不違和,讓人感覺比觀看任何一場舞蹈表演都更為生動、真實。

(二)漢畫像石上紋樣的意象化表達

漢畫像石作為中國傳統墓葬文化中衍生出的一種獨特藝術形式,承載了古人對于藝術與理想世界關系的思考,而拋開漢畫像石的文化意義與內涵,便可更加純粹地探究其在古代工匠天馬行空的表達下意象化的雕塑語言。與傳統意義上的雕塑不同,漢畫像石更趨向于運用浮雕或刻線來表達墓主人去世后所向往的仙界景象。在此文化背景下對于云氣、火焰、水浪等這類看得見、摸不著、無法“照抄”的自然物質,如何表現便顯得尤為重要,而古代工匠在創作中巧妙地抓取這類自然之物的意象特點進行主動表達,從而形成了一套獨特的雕塑語言(見圖5),便成了后人口中的云紋、水紋、火焰紋等,為漢畫像石增添了一抹絢麗的色彩。

(三)通過動物俑看意象表達的主動性

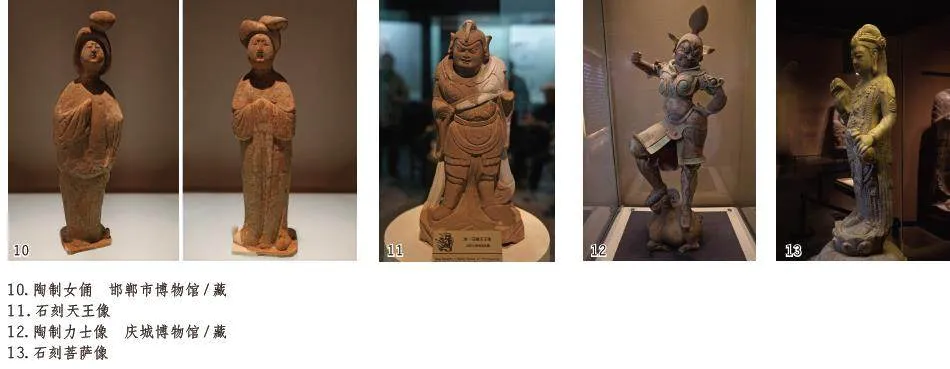

中國古代傳統雕塑在意象化的雕塑語言面貌下,所隱含的其實是工匠造型的主動性,這是工匠感受造型意象的體現。舉個例子,世界最早的穴居壁畫是位于法國的拉斯科洞窟中的“公牛”(見圖6),原始人為了祈禱第二天捕獵能夠有所收獲,將公牛形象繪于巖壁。

可想而知,在當時的生存環境下原始人白天捕獵日落而歸,他們不可能對著公牛進行現場臨摹,因此這幅壁畫中公牛的造型所反映的便是原始人在長期的觀察下對公牛造型的感受,是憑借記憶的,這與文中所討論的中國古代雕塑的“意象化”語言如出一轍。從直觀的視覺上來看,這頭牛非常簡潔,雖然只有寥寥數筆,卻非常生動,這其中包含了大量主觀因素,作者憑借對牛的觀察與了解,抓住了牛最重要、最為突出的特點,同時這可能也受材料的限制,使他不得不以最簡潔的方式去描繪這頭牛。這也與上文所談到的象形文字有異曲同工之妙,文字的發展向我們呈現的并不只是文化或者圖像的演變,還有思想與認識的創新,這樣的創新思維方式也對中國傳統雕塑的造型觀產生了非常大的影響。

除了原始繪畫方面的體現,回到本土的雕塑語境下亦是如此。漢茂陵出土的動物俑(見圖7),整體形象生動,造型明確,與上文提到的牛極為相似。雖造型簡潔,但表現出來的內容卻不簡單。二者都屬于犬科類,工匠非常巧妙地抓住了它們不同于對方的特征,并以直觀的表現方式讓觀者一眼就能分辨。除了體現出精湛的技術外,還反映了工匠敏銳的觀察力以及大量的主觀意識處理。通過這個例證,筆者認為已能較為清晰地闡述出中國古代傳統雕塑的意象化表達下的主動性。

四、意象化雕塑語言背后的情緒表達

(一)從人型陶俑看情緒表達的訴求

中國古代傳統雕塑形成意象化的大面貌后,作品出現情緒化的特征。以陶俑為例,早期的陶俑主要為陪葬而生產制作,墓主人大多是王公、貴族,陶俑一般都是嚴肅的軍隊、士兵或侍從。而有些墓里還有一些舞女俑、雜戲俑等表現生活景象的雕塑,反映了墓主人的情感需求。在此背景下,陶俑形式不再單一,陶俑的制作標準不再是一成不變的翻制,在制作中表現陶俑不同的狀態也成了一個標準。隨著時間的推移,陶俑的功能也發生了些許轉變,在慶城博物館有幾件胡俑,其呈現出滑稽可笑的丑態,打破了人俑傳統的正面形象,以奸猾的負面形象示人,表達了墓主人更為小眾的情感訴求。

(二)情緒的表現與變化

意象化雕塑語言的表現注重人物或器物的狀態。通常工匠以表現狀態為目的,這也不難看出無論是形象千變萬化的陶俑還是畫像石上的各種紋樣都是一種狀態的表達,喜、怒、哀、樂的情緒不再局限于人臉的五官表情,小小的衣角、環繞的云紋共同體現整件作品的情緒基調。

慶城博物館收藏的彩繪胡人雜戲俑(見圖8),人物將頭扭向一邊,右胯微微頂起,聳起肩,給人一種諂媚的感覺,工匠將所有的動作細節都服務于人物整體性格的塑造,才使得這尊奸猾的胡俑形象如此生動。

為了表現出更強的藝術感染力,古代工匠在對情緒的表達中往往以意象化的雕塑語言加強對象的氣質與狀態。就拿陶繞襟衣女舞俑(見圖4)和金剛力士像(見圖9)來說,他們都有一個共同點,就是為了情緒的充分表達而拋棄了現實物像正常的形體結構,通過取舍、夸張、變形來達到最終目的。陶繞襟衣女舞俑為了表達出舞女在舞蹈時的那種靈動和輕盈而過分地彎曲人物的身體,甚至舞俑需要支柱才能站立,來強調陶俑正在舞動的狀態。四川博物院收藏的這尊金剛力士像與《被束縛的奴隸》都為體態強壯的男子形象,但在手臂的處理上卻各不相同。米開朗基羅所創作的《被束縛的奴隸》,強化了手臂肌肉的飽滿度,與捆綁韁繩往里“勒”的內收力相結合,表現了奴隸頑強不屈的生命力。同樣表現力量,金剛力士像在對胳膊的處理上跳脫出解剖結構的概念,如擰麻繩般地表現出有力的肌肉和平直硬朗的裙角,展現出了一種蓬勃的生命力和雄健剛勁的氣勢。

在同一地區、同一時期的意象化雕塑中,也體現出了不同的情緒。邯鄲市博物館收藏的兩尊唐代陶制女俑(見圖10),她們狀態非常放松,體態豐滿,給人一種非常和藹、平易近人的感覺,盡顯富態。圖11為唐代的石刻天王像,他整體狀態緊繃,身著盔甲,服飾繁縟,表情猙獰,相較于松弛的體態更顯得嚴肅,呈現出完全不同的兩種情緒。工匠對他們不同情緒的表達是全方位的,試想一下,如果天王像身著女子的這種薄衣服飾,以她們那樣放松的體態站立,就算面部表情再如何猙獰,都不可能表達出那種嚴肅的狀態。

(三)宗教因素的影響

佛教傳入中國后,也強化了中國古代傳統雕塑情緒化的這一特點。眾所周知,佛造像中不僅有大佛像,還有金剛力士像、菩薩像、明王像、天王像、羅漢像等,雖然每一類的變化并不大,但是這一系列人物形象所要表現出來的情緒是不同的。圖12為慶城博物館收藏的一尊唐代金剛力士像,大幅擺動的體態,高挺的胸膛,舉起并攥緊的拳頭,猙獰的表情,這些共同塑造出一個力量內凝、疾惡如仇的金剛力士形象。再看石刻菩薩像(見圖13),相貌端莊慈祥,體態優美,氣韻生動,在情緒的體現上與金剛力士像天差地別。雖說這些不同情緒都建立在造型的結構規律上,但這種著重物象狀態的意象表達是值得我們研究和學習的。

五、結論與啟示

綜上所述,本文對中國傳統雕塑所呈現的“意象”與“情緒”的普遍面貌進行了論述分析。從文字、畫像石到中國傳統造像的陶俑、動物俑、菩薩像、力士像等,與西方古典雕塑對比,以中國古代傳統造像意象化語言的緣起、形成和意象化的雕塑語言的表現為切入點進行探討,從而引向其背后的情緒表達。

正因為有古代工匠的大膽創新,才使得中國古代雕塑藝術散發出兼具“意象”與“情緒”的藝術魅力。

參考文獻:

[1]溫克爾曼.希臘藝術模仿論[M].北京:中國社會科學出版社,2014.

[2]湯池,林通雁.中國陵墓雕塑全集:西漢[M].西安:陜西人民美術出版社,2020.

[3]王靖憲.中國碑刻全集2[M].北京:人民美術出版社,2010.

[4]傅舉有.中國漆器全集3[M].福州:福建美術出版社,1998.

[5]李輝柄.中國陶瓷全集6[M].上海:上海人民美術出版社,2000.

[6]董書兵.傳統雕塑中“意象”的現代探索[J].雕塑,2020(3):90-91.

[7]王佧.論吳為山的寫意雕塑精神[J].區域文化藝術研究,2023(1):274-279.

[8]王曉東.意象造型語言在直接金屬雕塑中的運用研究[D].桂林:廣西師范大學,2021.

(編輯:王旭平)