大別山革命老區紅色旅游景區空間布局分析

摘 要:紅色旅游具有傳承文化、推動經濟發展、振興鄉村等作用,是促進革命老區向高質量發展的可行路徑。運用GIS空間分析方法,深入探討了大別山革命老區紅色旅游景區的空間布局特征。研究結果表明:大別山革命老區紅色旅游景區整體呈現“小分散、大集聚”的集聚型分布特征,集聚程度隨距離尺度增加而增強,主要集聚分布在新縣、光山縣、紅安縣、麻城市等中部地區及多區縣交界地帶,形成“極核引領、多邊界成團”的空間分布特征。研究結果可為優化紅色旅游景區空間布局、推動革命老區振興發展提供理論支撐和科學依據。

關鍵詞:紅色旅游景區;空間布局;大別山革命老區;GIS

中圖分類號:K901;F592.7 文獻標志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)11-97-4

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.11.022

0 引言

2021年國務院印發《關于新時代支持革命老區振興發展的意見》,提出支持革命老區加快特色旅游產業發展,推出一批鄉村旅游重點村鎮和精品線路,推動紅色旅游高質量發展,建設紅色旅游融合發展示范區。黨的二十大報告也明確指出,支持革命老區加快發展,用好紅色資源,深入開展社會主義核心價值觀宣傳教育。大別山革命老區地處鄂豫皖三省交界處,區域內紅色旅游發展存在統籌規劃不足、區域發展失衡、行政區劃阻隔等諸多問題。在此背景下,識別大別山革命老區紅色旅游景區空間分布特征,是優化紅色旅游空間布局、強化區域合作及推動旅游業高質量發展的關鍵。

隨著紅色旅游發展政策的大力倡導與紅色旅游實踐的不斷深入,紅色旅游研究日益豐富。國外與紅色旅游相似的表述多為遺產旅游、黑色旅游、戰爭旅游。國內紅色旅游研究受政策導向影響明顯,研究成果產出周期與國家相關政策發布及革命事件紀念日基本同步[1],研究內容涵蓋紅色旅游資源區域整合開發[2]、紅色旅游教育功能及情感認同[3-4]、紅色旅游客體空間分布格局及影響因素[5-6]、紅色旅游網絡關注度[7]、紅色旅游發展效率與空間異質性[8]、紅色旅游高質量發展[9]等,研究方法由質性研究逐步進階為定性、定量相結合的綜合性研究。從現有研究成果來看,相關學者多以江西[10]、湖南[11]等典型紅色旅游省域為研究區域,定量測度紅色旅游景區的空間布局特征,但少有以革命老區為研究區域的深入研究。鑒于此,研究借助GIS空間分析技術,對大別山革命老區紅色旅游景區空間布局特征進行分析。研究結果對優化大別山革命老區紅色旅游景區空間布局以實現旅游資源合理配置與利用,推動紅色旅游高質量發展以促進革命老區振興等具有重要意義。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究方法

1.1.1 最鄰近指數法

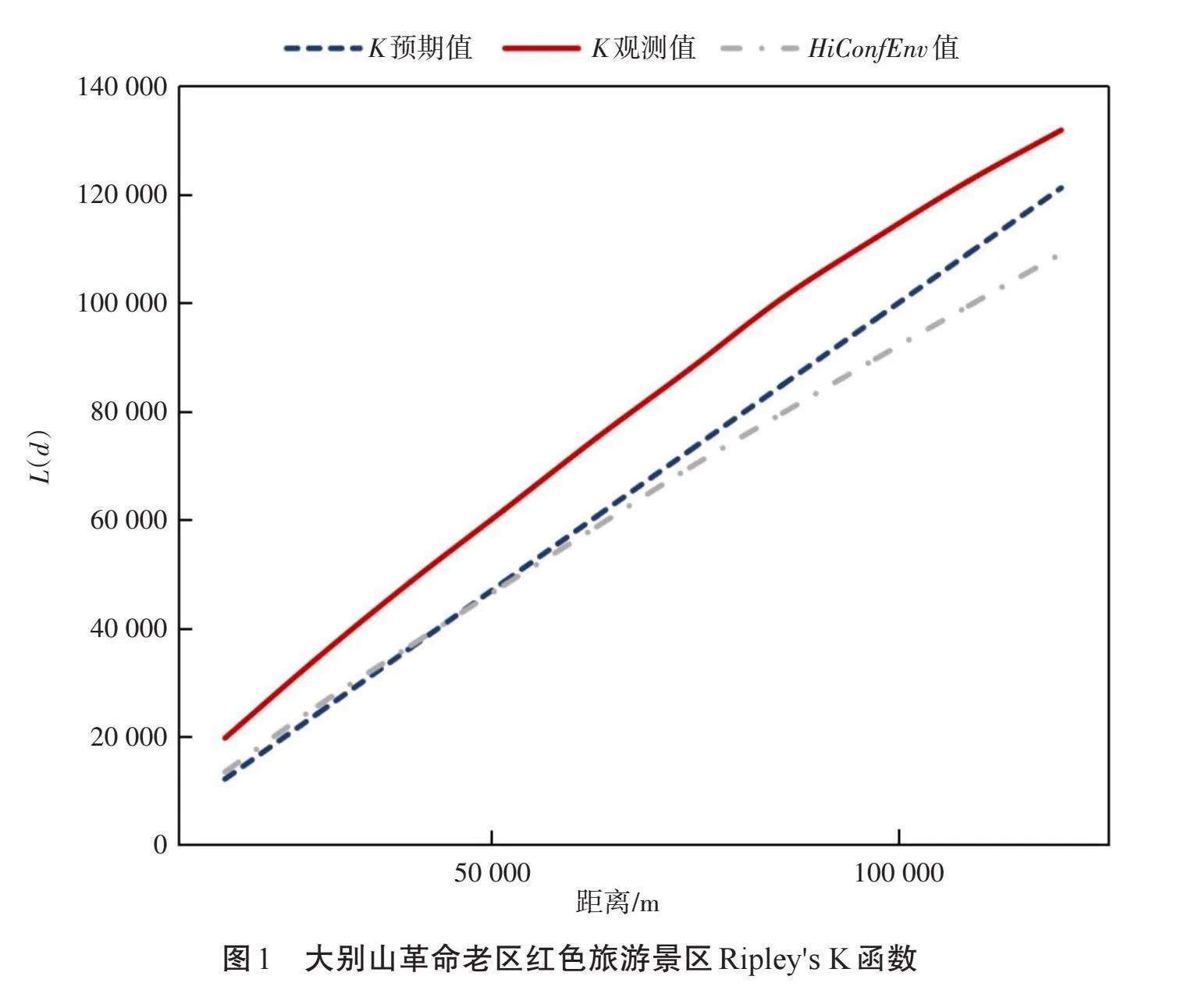

最鄰近指數法是一種常用于研究點要素在地理空間中分布模式的空間分析方法,可以識別研究區內紅色旅游景區的空間分布類型是趨于聚集、隨機還是均勻分布。相關計算公式見式(1)、式(2)[12]。

[R=rire=2D×ri]" " " " " " " " " " " " " "(1)

[re=12nA=12D]" " " " " " " " " " " " " "(2)

式中:R為最鄰近指數;[ri]為實際最鄰近距離;[re]為理論最鄰近距離;n為研究區內紅色旅游景區的總數量;D為紅色旅游景區的密度;A為研究區面積。若Rgt;1,則紅色旅游景區呈均衡型分布;若R=1,則紅色旅游景區呈隨機型分布;若Rlt;1,則紅色旅游景區呈集聚型分布。

1.1.2 Ripley's K函數

Ripley's K函數是一種分析任意尺度下點要素空間分布格局的常用方法。引入K函數和L函數對點數據集進行不同距離的集聚程度分析,以測度紅色旅游景區在不同空間尺度下的集聚態勢。計算公式見式(3)、式(4)[13]。

[K(d)=An(n-1)i,j=1,j≠inIij(d)]" " " " " "(3)

[L(d)=K(d)π-d]" " " " " " " " " " " (4)

式中:d為觀測尺度;[Iij]為示性函數。當紅色旅游景區i與j之間的距離小于d時,[Iij]=1;反之,[Iij]=0。L(d)gt;0,表明與隨機分布相比紅色旅游景區集聚程度更高;L(d)lt;0,表明與隨機分布相比紅色旅游景區離散程度更高。

1.1.3 核密度分析法

核密度分析法通過測算點要素的空間密度特征和分布趨勢,從而刻畫其空間均衡性或集聚性特征。相關計算公式見式(5)[14]。

[fn(x)=1nhi=1nk(x-xih)]" " " " " " " " " (5)

式中:[fn(x)]為核密度估計值;[k(x-xih)]為核函數;[x-xi]為紅色旅游景區x到測量標準點景區[xi]的距離;h為帶寬。

1.2 數據來源

大別山革命老區行政區劃數據來源于全國地理信息資源目錄服務系統發布的全國1∶100萬基礎地理信息數據庫。紅色旅游景區名錄數據來源于國家發展改革委公布的全國紅色旅游經典景區、中宣部公布的全國愛國主義教育示范基地、各省文旅廳發布的國家A級旅游景區名錄、博雅文化旅游網認定的紅色旅游經典景區。數據獲取時間截至2021年底,進一步從時間[15]和功能[16] 2個維度對紅色旅游景區進行甄別、去重、合并等處理,最終獲取229個紅色旅游景區,并借助高德地圖API獲取紅色旅游景區的地理坐標,經坐標糾偏處理后導入ArcGIS形成紅色旅游景區地理數據庫。

2 大別山革命老區紅色旅游景區空間分布特征

2.1 紅色旅游景區空間分布類型

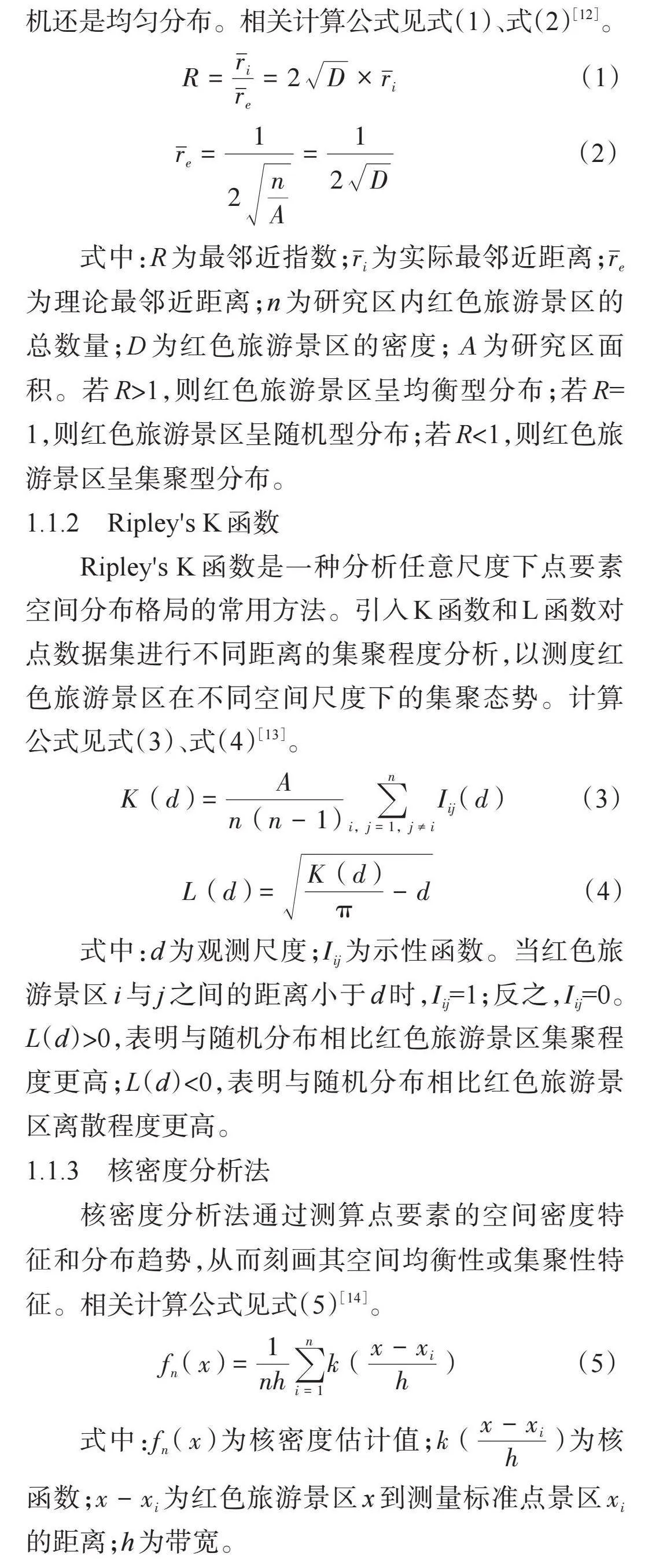

將大別山革命老區劃分為鄂北、豫南、皖西三大空間板塊,依托ArcGIS軟件的“平均最鄰近分析”工具,分別測算實際最鄰近距離、理論最鄰近距離、最鄰近指數、Z得分與P值,以判斷紅色旅游景區在不同區域板塊的空間分布類型。由表1可知,大別山革命老區各空間板塊紅色旅游景區最鄰近指數均小于1,且通過顯著性檢驗,說明紅色旅游景區空間分布具有明顯的集聚型特征,集聚程度排序為大別山革命老區gt;豫南地區gt;皖西地區gt;鄂北地區。由于鄂北地區在大別山革命老區空間中屬于自西向東的狹長帶狀板塊,區域跨度大,導致紅色旅游景區數量優勢不突出,整體空間分布相對均衡分散;豫南地區紅色旅游景區數量最多,鄰近分布特征顯著,是大別山革命老區紅色旅游景區集聚的重要單元;從大別山革命老區整體來看,其紅色旅游景區集聚程度最高,是鄂北、豫南、皖西三大板塊均為集聚型分布的強化結果。

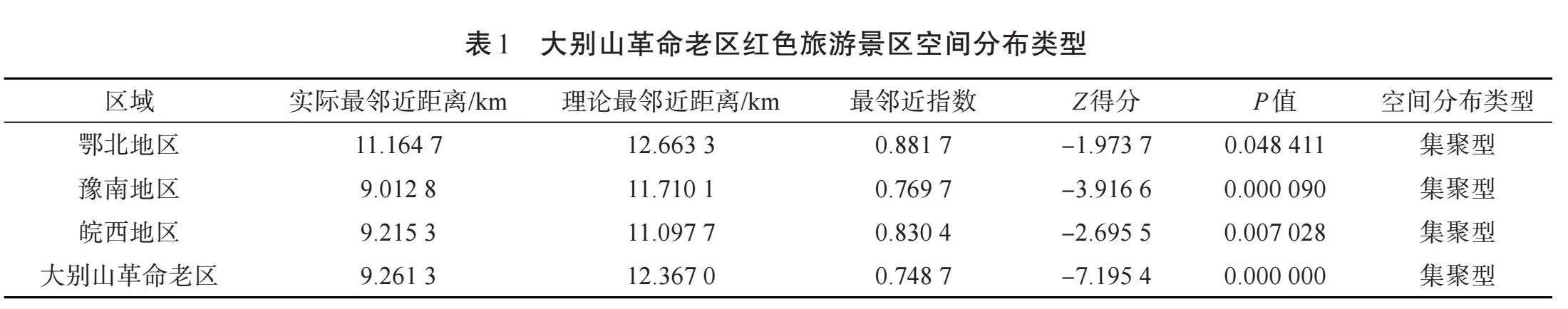

由于最鄰近指數在點要素空間格局多尺度分析上存在缺陷,研究將進一步運用Ripley's K函數分析大別山革命老區紅色旅游景區多尺度集聚特征。如圖1所示,紅色旅游景區L(d)曲線中K觀測值gt;K預期值,且K觀測值gt;HiConfEnv值,說明其空間分布呈集聚型分布,具有統計顯著性,且隨著距離的增加,L(d)值呈明顯的增加趨勢,表明紅色旅游景區集聚型分布程度隨著距離尺度的增加而增加,與大別山革命老區全域空間尺度內集聚程度最高的研究結果一致,這也表明研究區內紅色旅游景區呈現“小分散、大集聚”的分布特征,具備紅色旅游集約化發展的潛力。

2.2 紅色旅游景區空間分布密度

借助ArcGIS “核密度分析”工具計算紅色旅游景區的空間分布密度,以揭示其空間分布的異質性。結果表明:大別山革命老區紅色旅游景區空間分布“核心—邊緣”特征明顯,整體呈“極核引領、多邊界成團”的空間分布格局。具體表現為:①以新縣為中心、以光山縣—紅安縣—麻城市為補充的高密度集聚區,新縣是黃麻起義的策源地、鄂豫皖蘇區革命根據地發源地、鄂豫皖蘇區首府所在地、堅持大別山紅旗不倒的中心地、劉鄧大軍挺進大別山的落腳地,聯動其周邊同樣具有豐富紅色旅游資源的光山縣、紅安縣、麻城市,形成兼具紅色旅游優勢和鄉村振興示范效應的大面積集聚區,呈現出顯著的“圈層式”結構,核密度由中心向外圍逐層遞減,位于大別山革命老區中心、鄂豫兩省交界處,發揮著極核引領的空間效應;②以縣區邊界為依托的抱團式中高密度聚集區,在浉河區—平橋區—羅山縣—大悟縣、商城縣—固始縣—金寨縣—裕安區—霍山縣、金寨縣—羅田縣—霍山縣—英山縣—岳西縣—潛山市—太湖縣等縣區交界地區形成多個連片集聚區,呈面狀鋪展延伸,為跨區域旅游線路產品開發奠定了基礎;③在大別山革命老區的西北部、北部邊區、東南部邊區存在帶狀“盲區”分布,紅色旅游景區數量較少,未能形成明顯的空間格局特征。對比紅色旅游景區數據庫及相關數據來源,不難發現,大別山革命老區紅色旅游景區集聚區與“革命大別山·紅色鄂豫皖”精品線路所在區域高度一致。據此可以推測出,其集聚區主要以高品質紅色旅游經典景區為中心延展而形成。同時,跨區域的面狀集聚區也反映出大別山革命老區已形成紅色旅游資源整合開發的意識,并初步開展了跨區域聯合發展的實踐活動。

3 結論

筆者以大別山革命老區作為研究紅色旅游賦能革命老區振興的案例地,深入分析了紅色旅游景區空間布局特征,有利于促進革命老區紅色旅游景區空間布局優化,最大限度地發揮紅色旅游的經濟、文化、社會綜合效益。得出以下研究結論。

①大別山革命老區紅色旅游景區空間分異顯著,整體呈現“小分散、大集聚”的集聚型分布特征,集聚程度排序為大別山革命老區gt;豫南地區gt;皖西地區gt;鄂北地區,且隨著距離尺度的增加,紅色旅游景區集聚程度增強。

②大別山革命老區紅色旅游景區空間分布“核心—邊緣”特征明顯,整體呈“極核引領、多邊界成團”的空間分布格局,主要集聚分布在新縣、光山縣、紅安縣、麻城市等中部地區及多區縣交界地帶。而在大別山革命老區的西北部邊區、北部邊區、東南部邊區存在帶狀“盲區”分布特性,紅色旅游景區數量較少,未能形成集聚分布的空間布局。

參考文獻:

[1]張秋實,宋瑞,馬思遠,等.中國紅色旅游研究現狀、前沿與框架:基于CiteSpace知識圖譜分析[J].地理與地理信息科學, 2022,38(3): 120-128.

[2]林明水,鄢沂,曾春水,等.中央蘇區紅色旅游資源跨區域整合開發研究:文化生態學視角[J].自然資源學報,2021,36(7): 1734-1748.

[3]鐘士恩,陸文鑌,彭紅松,等. 紅領巾兒童對紅色旅游資源與愛國主義的認知:雨花臺烈士陵園案例實證及啟示[J].自然資源學報,2021,36(7): 1684-1699.

[4]呼玲妍,劉人懷,文彤,等.紅色旅游游客混合情感對旅游意愿的影響研究:以大學生為例[J].旅游學刊,2022,37(7): 27-37.

[5]鄒建琴,明慶忠,劉安樂,等.中國紅色旅游經典景點空間分布格局及其影響因素異質性[J].自然資源學報,2021,36(11): 2748-2762.

[6]謝霞,劉歡歡,孫慧,等.絲綢之路經濟帶紅色旅游經典景區空間格局特征及影響因素[J].西北師范大學學報(自然科學版),2021,57(4): 38-45.

[7]蘇卉,康文婧.紅色旅游經典景區網絡關注度時空特征及影響因素研究[J].干旱區資源與環境,2022,36(5): 200-208.

[8]楊麗,陳季君,時朋飛,等. 紅色旅游發展效率評價及影響因素研究:以黔北黔西紅色旅游區為例[J].自然資源學報,2021,36(11): 2763-2777.

[9]張新成,高楠,王琳艷,等.紅色旅游高質量發展評價指標體系與培育路徑研究:以紅色旅游城市為例[J].干旱區地理,2022,45(6): 1927-1937.

[10]洪霞芳,黃靈光.基于GIS的江西省紅色旅游資源空間分布格局分析:以不可移動革命文物為例[J].企業經濟,2022,41(2): 125-131.

[11]唐健雄,李莜蓓,肖林.湖南省紅色旅游資源空間格局與影響因素[J].湖南財政經濟學院學報,2019,35(2): 74-82.

[12]楊慶,張鳳太,安佑志,等.貴州省旅游扶貧村空間分布特征及影響因素:以國家級鄉村旅游扶貧重點村為例[J].水土保持研究,2021,28(6): 316-322,329.

[13]葛瑩,劉尉,李勇.Ripley's K函數方法修正與估計方法比較[J].武漢大學學報(信息科學版),2023,48(6): 970-978.

[14]王秀偉,李曉軍.中國鄉村旅游重點村的空間特征與影響因素[J].地理學報,2022,77(4): 900-917.

[15]杜濤,白凱,黃清燕,等.紅色旅游資源的社會建構與核心價值[J].旅游學刊,2022,37(7): 16-26.

[16]王金偉,劉建平,鐘泓,等.紅色旅游高質量發展:科學內涵、現實邏輯與實踐路徑:“新時代紅色旅游高質量發展”專題對話實錄[J].旅游論壇,2021(6): 1-14.