甘肅太統崆峒山國家級自然保護區鳥類多樣性監測調查

摘 要:以甘肅太統崆峒山國家級自然保護區為試驗單位,采用固定距離樣線法和分層隨機抽樣法,利用Shannon-Wiener多樣性、Pielou均勻度、Simpson優勢度指數對試驗區的鳥類組成和多樣性進行統計和評估。此次調查共記錄鳥類17目51科176種,鳥類數量3 175只。統計結果分析表明,甘肅太統崆峒山國家級自然保護區春、秋季鳥類種群數量的均勻度和優勢度指數較高。

關鍵詞:物種多樣性;鳥類組成;多樣性;均勻度;優勢度

中圖分類號:S718.63 文獻標志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)11-137-3

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.11.031

0 引言

近年來,隨著科技和經濟的飛速發展,環境問題日益嚴峻,促使人類反思人與自然的關系[1-2]。我國是全球生物多樣性保護的關鍵地區之一,不同類型的自然保護區是生物多樣性保護的重點區域,對人類經濟發展、環境保護、文化發展具有重要意義[3]。鳥類是自然生態系統中不可或缺的物種之一,常常受環境的影響,有飛行擴散的特征,常被作為反映一個地區生態環境狀況的指示性物種[4-5]。2023年3月至2024年2月,筆者對甘肅太統崆峒山國家級自然保護區的鳥類多樣性進行了調查分析,發現鳥類種群數量較為豐富,反映了該地區具有良好的生態環境[6]。然而,仍應采取有效的保護措施,以確保生物多樣性的長期穩定和可持續發展。

1 甘肅太統崆峒山國家級自然保護區概況

甘肅太統崆峒山國家級自然保護區位于甘肅省平涼市崆峒區境內,保護區總面積為16 283 hm2,轄區分布在麻武、崆峒、安國等鄉鎮,其中核心區和緩沖區面積共計11 325 hm2,試驗區面積4 958 hm2。保護區屬溫帶半濕潤大陸性季風氣候區,四季分明,年平均氣溫為8.6 ℃,年均降水量為560 mm。保護區植被類型主要包括針葉林、落葉闊葉林、灌叢和小部分草原[7-10]。

2 監測調查方法

2.1 調查方法

2023年3月至2024年2月,采用固定距離樣線法對保護區內的鳥類多樣性進行調查。采取分層隨機抽樣法,在保護區內共布設樣線30條,覆蓋農田、灌叢、村莊、濕地、林地等多種生境。每條樣線長1~2 km,2條樣線間距離在500 m以上,海拔區間為1 480~2 100 m。根據平涼市的氣候特征,將保護區的季節劃分為春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月至翌年2月),每3個月對所有樣線調查1次,分別在日出后3 h和日落前3 h內完成。調查時,以3~4人為一組,以1~3 km/h的速度步行,利用雙筒望遠鏡和長焦相機觀察記錄樣線兩側50~100 m內鳥類的種類、數量、生境、覓食、成幼等信息,同時記錄調查小組的行進軌跡。對不明確的鳥類,先標注除種類外的信息,對其錄音或拍照,調查結束后再進行鑒定。鳥類鑒定依據《中國鳥類觀察手冊》[11],鳥類分類、居留型和特有種鑒定依據《中國鳥類分類與分布名錄》[12],鳥類區系的分劃參照《中國鳥類觀察手冊》,保護等級的劃分參照《國家重點保護野生動物名錄(2021)》、IUCN紅色名錄、《瀕危野生動植物國際貿易公約》附錄。

2.2 數據處理

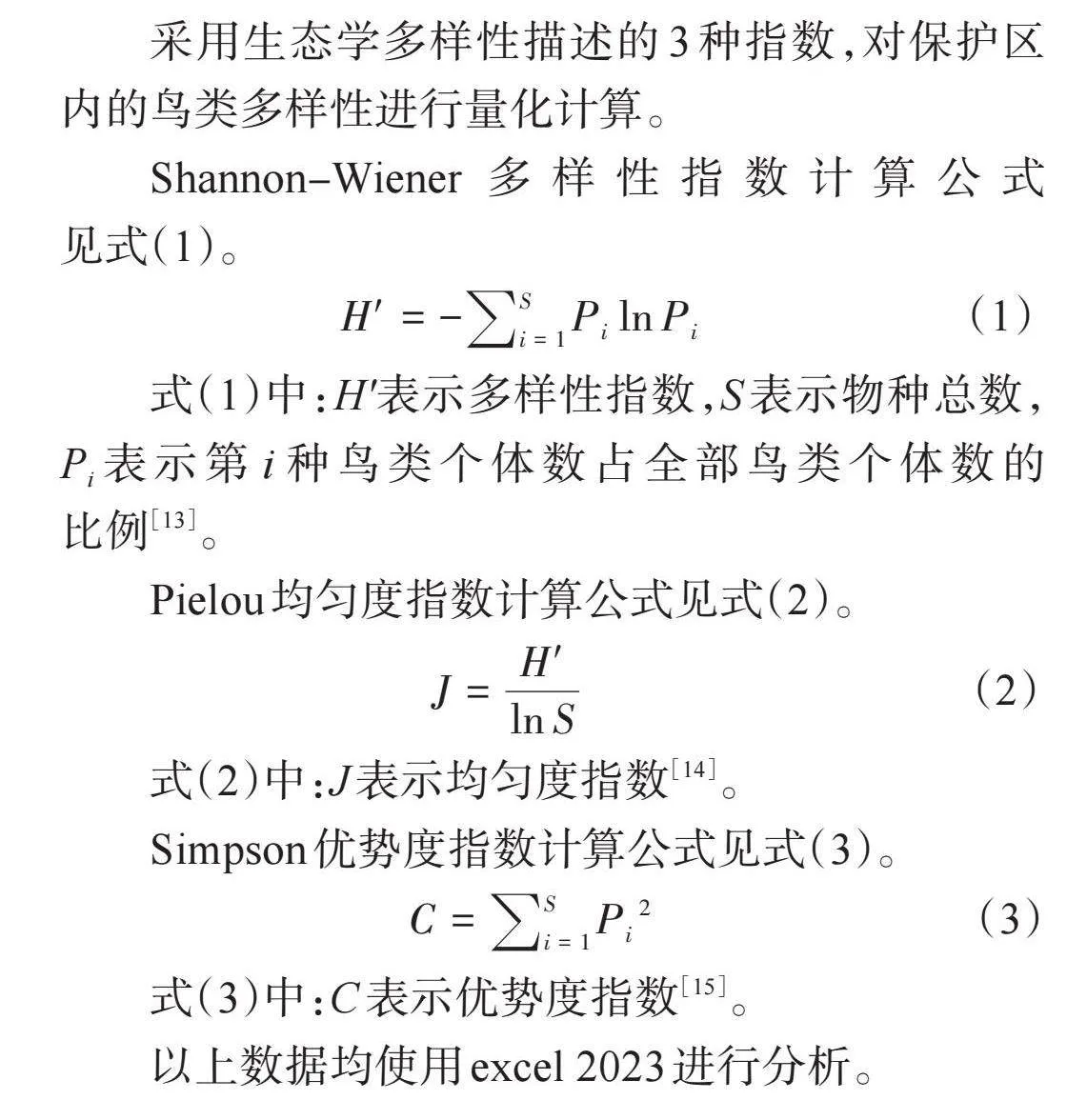

采用生態學多樣性描述的3種指數,對保護區內的鳥類多樣性進行量化計算。

Shannon-Wiener多樣性指數計算公式見式(1)。

[H'=-i=1SPilnPi]" " " " " " " " " " " " (1)

式(1)中:H'表示多樣性指數,S表示物種總數,Pi表示第i種鳥類個體數占全部鳥類個體數的比例[13]。

Pielou均勻度指數計算公式見式(2)。

[J=H'lnS]" " " " " " " " " " " " " " " " " "(2)

式(2)中:J表示均勻度指數[14]。

Simpson優勢度指數計算公式見式(3)。

[C=i=1SPi2]" " " " " " " " " " " " " " "(3)

式(3)中:C表示優勢度指數[15]。

以上數據均使用excel 2023進行分析。

3 結果與分析

3.1 鳥類組成

在甘肅太統崆峒山國家級自然保護區內,此次調查共記錄鳥類17目51科176種,鳥類數量3 175只。其中,雀形目鳥種數最多,有113種,占保護區內鳥種數的64.20%;其次為鸻形目,有11種,占保護區鳥種數的6.25%。在各科中,鹟科鳥種數最多,有14種,占保護區鳥種數的7.95%;其次為柳鶯科,有11種,占保護區鳥種數的6.25%。保護區內鳥類屬于國家一級重點保護野生動物的有3種,包括禿鷲(Aegypius monachus)、黑鸛(Ciconia nigra)、金雕(Aquila chrysaetos),屬于國家二級重點保護野生動物的有23種;被IUCN紅色名錄列為受威脅(極危、瀕危、易危)的鳥類有1種,為藍翡翠(Halcyon pileata);另有11個種為中國特有種。從居留型看,保護區內調查記錄到留鳥82種,占保護區鳥種數的46.59%;夏季候鳥59種,占保護區鳥種數的33.52%;冬候鳥17種,占保護區鳥種數的9.66%;繁殖鳥類共138種,占保護區鳥種數的78.41%。從保護區鳥類整體分布區系看,古北界鳥類有58種,占保護區鳥種數的32.95%;東洋界鳥類有17種,占保護區鳥種數的9.66%;廣布種有92種,占保護區鳥種數的52.27%。繁殖鳥類中,古北界鳥類有33種,占保護區鳥種數的18.75%;東洋界鳥類有22種,占保護區鳥種數的12.50%;廣布種有89種,占保護區鳥種數的50.57%。

3.2 多樣性分析

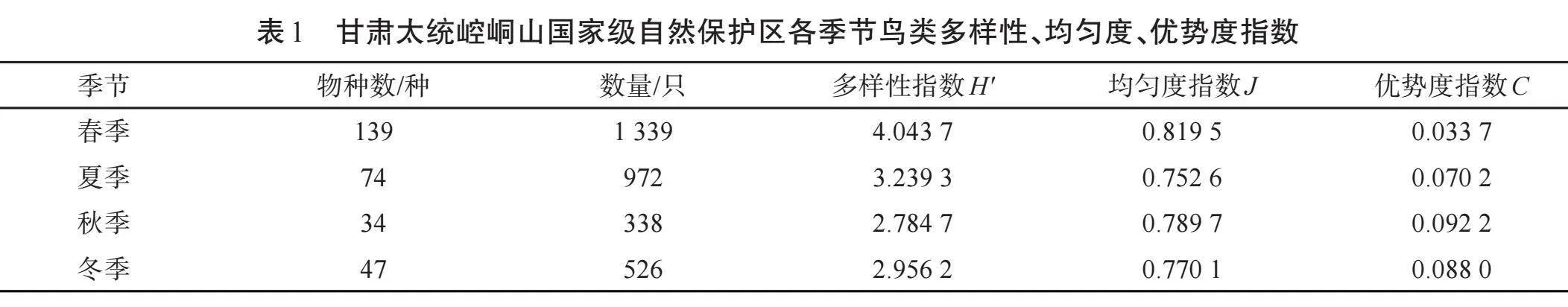

由表1可知,保護區鳥類物種數,春季最多(139種),秋季最低(34種);鳥類數量,春季最多(1 339只),秋季最少(338只);鳥類多樣性指數,春季最高(4.043 7),秋季最低(2.784 7);均勻度指數,春季最高(0.819 5),夏季最低(0.752 6);優勢度指數,秋季最高(0.092 2),春季最低(0.033 7)。

4 結論與討論

此次調查記錄雀形目鳥類113種,占保護區鳥類種數的50%以上,其中,鹟科、柳鶯科、鶇科、山雀科種類較為豐富;從居留型方面分析,留鳥和夏候鳥占比較大,冬候鳥占比最小,此結果與六盤山地區鳥類群落調查結果相近[16]。此結果可能與保護區海拔跨度較大,以及植被類型以闊葉林和針葉林為主密切相關。大跨度的海拔范圍及以闊葉林和針葉林為主的生境類型,為多種林鳥提供了適宜的棲息環境。夏季,柳鶯科、山雀科等林鳥在保護區內海拔較高地區繁殖;冬季,林鳥前往低海拔地區或更溫暖的南方地區越冬。因此,保護區內留鳥和夏候鳥占比較大而冬候鳥占比很小。

鳥類地理區系的形成與維持是一個長期的過程,鳥類與其生活環境之間的相互作用是這個過程的關鍵[17]。從動物區系上看,甘肅太統崆峒山國家級自然保護區地處華北區黃土高原亞區,屬古北界,而保護區內古北界物種、東洋界物種和廣布種均占有一定比例,這體現出古北界和東洋界物種相互滲透的特點,也與保護區在氣候區上處于東部季風區邊緣半濕潤向半干旱氣候過渡區密切相關。

甘肅太統崆峒山國家級自然保護區復雜多樣的自然地貌孕育了豐富的生物多樣性資源。在保護過程中應妥善處理人與自然間的沖突,平衡旅游開發與自然保護間的矛盾,優化自然管理,并做好長期鳥類群落的動態監測,利用好調查數據以科學指導保護工作。

參考文獻:

[1]薛達元,張淵媛.中國生物多樣性保護成效與展望[J].環境保護,2019,47(17):38-42.

[2]馬克平.試論生物多樣性的概念[J].生物多樣性,1993,1(1):20-22.

[3]陳靈芝.中國的生物多樣性:現狀及其保護對策[M].北京:科學出版社,1993.

[4]趙洪峰,雷富民.鳥類用于環境監測的意義及研究進展[J].動物學雜志,2002(6):74-78.

[5]崔鵬,鄧文洪.鳥類群落研究進展[J].動物學雜志,2007(4):149-158.

[6]楊喆,鮑雙玲,楊鵬舉.甘肅太統-崆峒山國家級自然保護區大型毒菌物種調查研究[J].綠色科技, 2021,23(6):162-164.

[7]周玉霞,郭馨逸,胡童童,等.崆峒山國家級風景名勝區野生植物群落特征研究[J].生物資源,2023,45(5):493-503.

[8]張耀甲,王有元,陳道軍.太統-崆峒山自然保護區野生植物資源的合理開發利用及其保護對策[J].甘肅林業科技,2001(4):1-6.

[9]鮑雙玲,張亞莉,朱學泰,等.甘肅太統-崆峒山國家級自然保護區松落針病初步調查[J].中國森林病蟲,2017,36(3):45-48,41.

[10]張靜. 甘肅太統-崆峒山自然保護區土壤無脊椎動物群落特征[D].蘭州:西北師范大學, 2012.

[11]劉陽, 陳水華.中國鳥類觀察手冊[M].長沙:湖南科學技術出版社,2021.

[12]鄭光美.中國鳥類分類與分布名錄[M].北京:科學出版社,2023.

[13]SHANNON C E.A mathematical theory of communication[J].Bell System Technical Journal,1948,27(4):623-656.

[14]PIELOU E C.The measurement of diversity in different types of biological collections[J].Journal of Theoretical Biology,1966,13:131-144.

[15]SIMPSON E H.Measurement of diversity[J].Nature,1949,163:688.

[16]孫立新,龔大潔,孫呈祥,等.六盤山自然保護區鳥類群落時空變化[J].干旱區研究,2014,31(2):329-335.

[17]雷富民,宋剛,蔡天龍,等.中國鳥類生物地理學研究回顧與展望[J].動物學雜志,2021,56(2):265-289.

(欄目編輯:董清芝)