山區高速互通與服務區合建方案研究

摘要 山區高速地形地質條件復雜,廊道土地資源珍貴,合理布設高速公路互通及服務區位置尤為重要。在交旅融合大背景下,互通與服務區在單獨設置受限時,可考慮合并設置。該文論述了目前主要采用的合建形式以及設計原則,以貴州某高速公路互通與服務區合建為例,分析了采用合建方案原因,提出了適應項目實際情況的改進型單側合建方案,該合建方案可減少用地,節約造價,促進當地旅游產業發展,推進交旅融合,研究成果可為類似項目提供設計思路。

關鍵詞 山區高速互通;服務區合建方案;交旅融合

中圖分類號 U412.352 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)15-0028-03

0 引言

隨著交通強國持續推進,全國高速里程持續增長,山區高速建設及運營里程也不斷增加。山區高速地形地質條件復雜,廊道土地資源珍貴,服務區和收費站等設施不能侵占基本農田和生態紅線。2017年交通運輸部、國家旅游局等6部委聯合下發的《關于促進交通運輸與旅游融合發展的若干意見》中明確提及,要提升高速公路服務設施的旅游功能,完善普通公路旅游服務設施[1-2],要求推動交通+旅游轉型升級,提高基礎設施的現代化水平,提升服務質量,滿足人民群眾對美好生活的需求,同時帶動產業發展,推進交旅融合。雖然互通與服務區設置難度越來越大,但是高速互通與服務區合建,能有效降低造價,減少用地,與地方產業和旅游業相互促進,推動當地經濟持續高質量健康發展。

1 互通與服務區合建形式

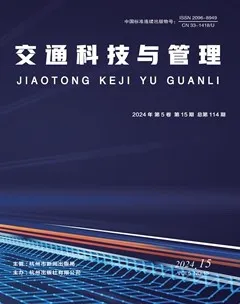

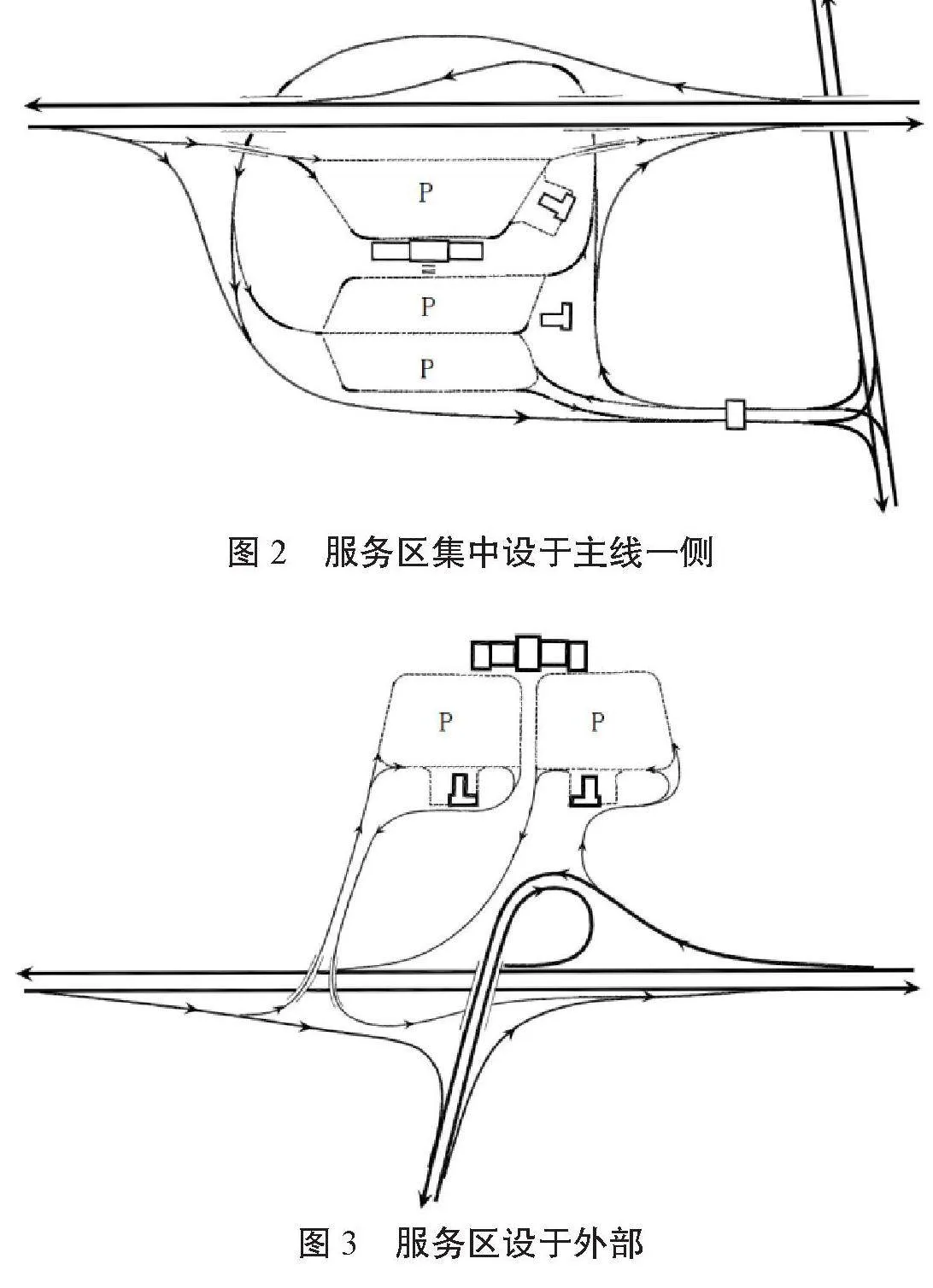

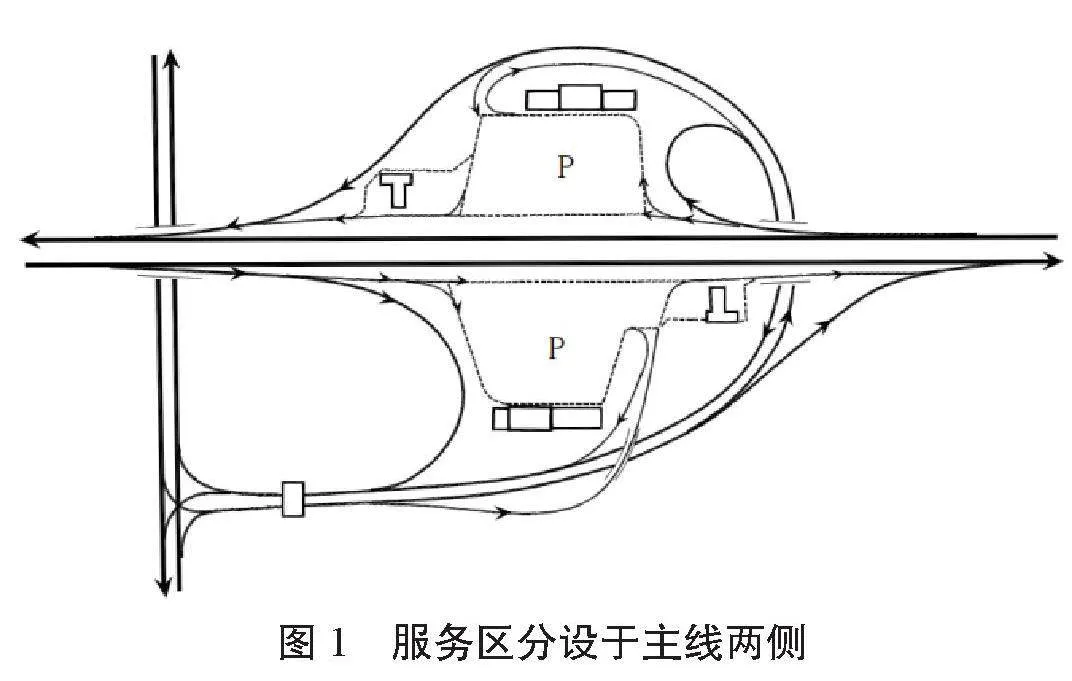

服務區與互通式立體交叉宜分開設置,當分設困難時,可合并設置[3]。《公路立體交叉設計細則》(JTG/T" D21—2014)根據服務區和主線的相對位置關系,將互通與服務區合建分為如下3類,如圖1~3所示。

當主線設計速度為100 km/h時且互通與服務區合并設置時,服務區匝道相鄰鼻端之間的距離不應小于180 m,服務區匝道分岔后至停車場的距離不應小于40 m[3]。

2 案例分析

2.1 項目背景

該項目位于貴州境內,主線采用設計速度100 km/h雙向四車道高速公路標準,路基寬度26 m,路線全長54.383 km;項目區位地處云貴高原的黔北山地北緣與四川盆地的中部低山丘陵接壤處,整體地勢為東南高而西北低。沿線崇山峻嶺,逶迤連綿,由北向南有低山、低中山、中山地貌,依據成因及組合形態特征,主要分為構造侵蝕、剝蝕地貌,項目沿線密布基本農田。

2.2 互通與服務區概況

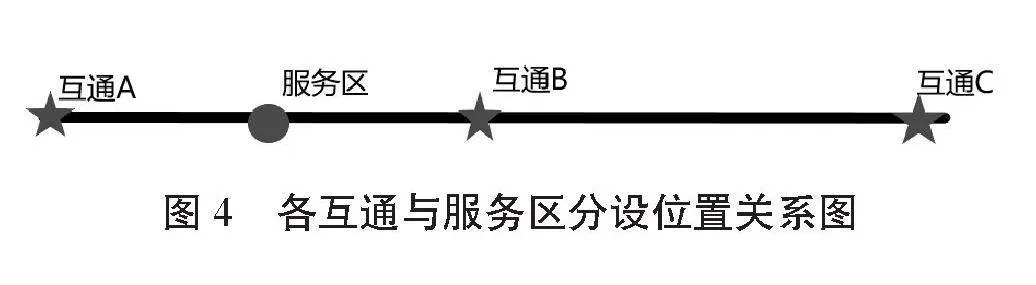

該互通B主要服務于往來市區旅游的車輛和附近鄉鎮及周邊居民上下高速,該互通距上一個樞紐互通A距離為4 km,距下一互通C距離6.5 km。連接線接地方道路,連接線寬度10 m,同時滿足往來市區旅游的車輛快速上下高速,提升高速服務水平。

服務區位于樞紐互通A和互通B之間,為I類服務區,服務區占地12 hm2,主要實現來往該地區旅游和過境車輛休息、加油、充電、餐飲等功能。服務區的選址按服務區間距適中、因地制宜、便于建設和運營的原則統籌考慮,以滿足公眾多樣化、高品質的出行需求[4]。服務區的設置提升沿線景觀質量,促進區域經濟與旅游產業融合高質量發展。互通與服務區位置關系如圖4所示。

2.3 合建必要性

服務區位置為樞紐互通A和互通B之間,《公路路線設計規范》(JTG D20—2017)規定互通與服務區的凈間距宜大于2 km,條件受限時可參照互通式立體交叉間距的相關要求[5]。《公路立體交叉設計細則》(JTG/T D21—2014)規定互通與服務區間最小間距不宜小于4 km,當不能滿足時,經論證可適當減小,主線設計速度100 km/h,最小凈距不應小于900 m[3]。由于兩互通之間距離較近,為滿足服務區與前后互通凈距要求,服務區位置較唯一。

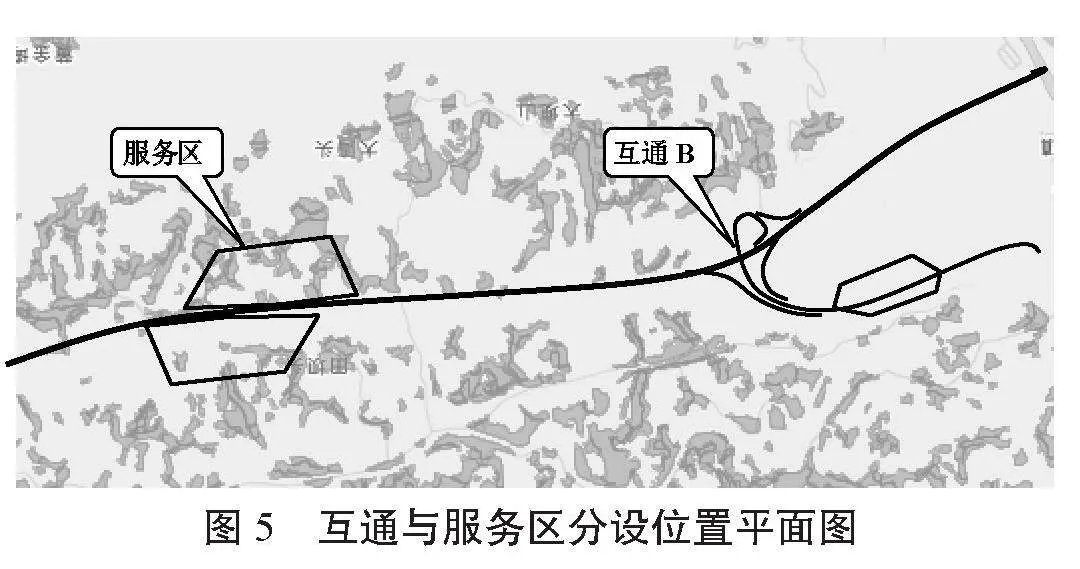

該互通B主要服務于所鄰近的城市旅游綜合體,提供便捷交通服務,完善地區高速公路網絡。重慶方向往返景區游客均需要通過該互通上下高速,服務區作為該地區旅游游客停靠及了解旅游資源的窗口,位于樞紐互通A和互通B之間。由于服務區位置較唯一,在滿足服務區與互通間距要求的位置,沿線基本農田密布,如圖5所示。互通B處位置無基本農田且地形條件較好。綜合考慮節約用地,少占用基本農田以及促進當地的旅游產業發展,積極推進交旅融合,將服務區與該互通合并設置。

3 合建方案研究

該互通為一般互通,主交通流方向,交通量801 pcu/h;次交通流方向,交通量448 pcu/h。匝道采用40 km/h設計速度,匝道最小半徑為50 m,最大縱坡為3.9%。

3.1 合建思路

該互通與服務區分設困難,且轉向交通量不大,考慮將互通與服務區合并設置,設計的思路如下:

(1)互通式立體交叉和服務區的交通流線應統一布置,在保證互通式立體交叉匝道連續和便捷的前提下應簡化交通流線的組合[3]。

(2)互通式立體交叉和服務區在主線上的出、入口宜合并為單出、入口[3]。

(3)服務區宜利用互通式立體交叉內部用地進行布置,并宜分設于主線兩側,當條件受限時,服務區可集中設于主線一側[3]。

(4)互通服務區合建方案,要有利于地方旅游產業發展,服務區考慮采用半開放形式,積極推動交旅融合。

3.2 合建方案

根據該段路線地形條件、主線構造物分布情況,設置互通于主線K38+028附近。因為在現行的城市總體規劃中,該區域屬于城市社區,并且西面與在建的旅游綜合體、游客服務中心相鄰,是外來游客出入景區最重要的通道。考慮服務區與地方緊密結合,設計提出2個方案進行比選。

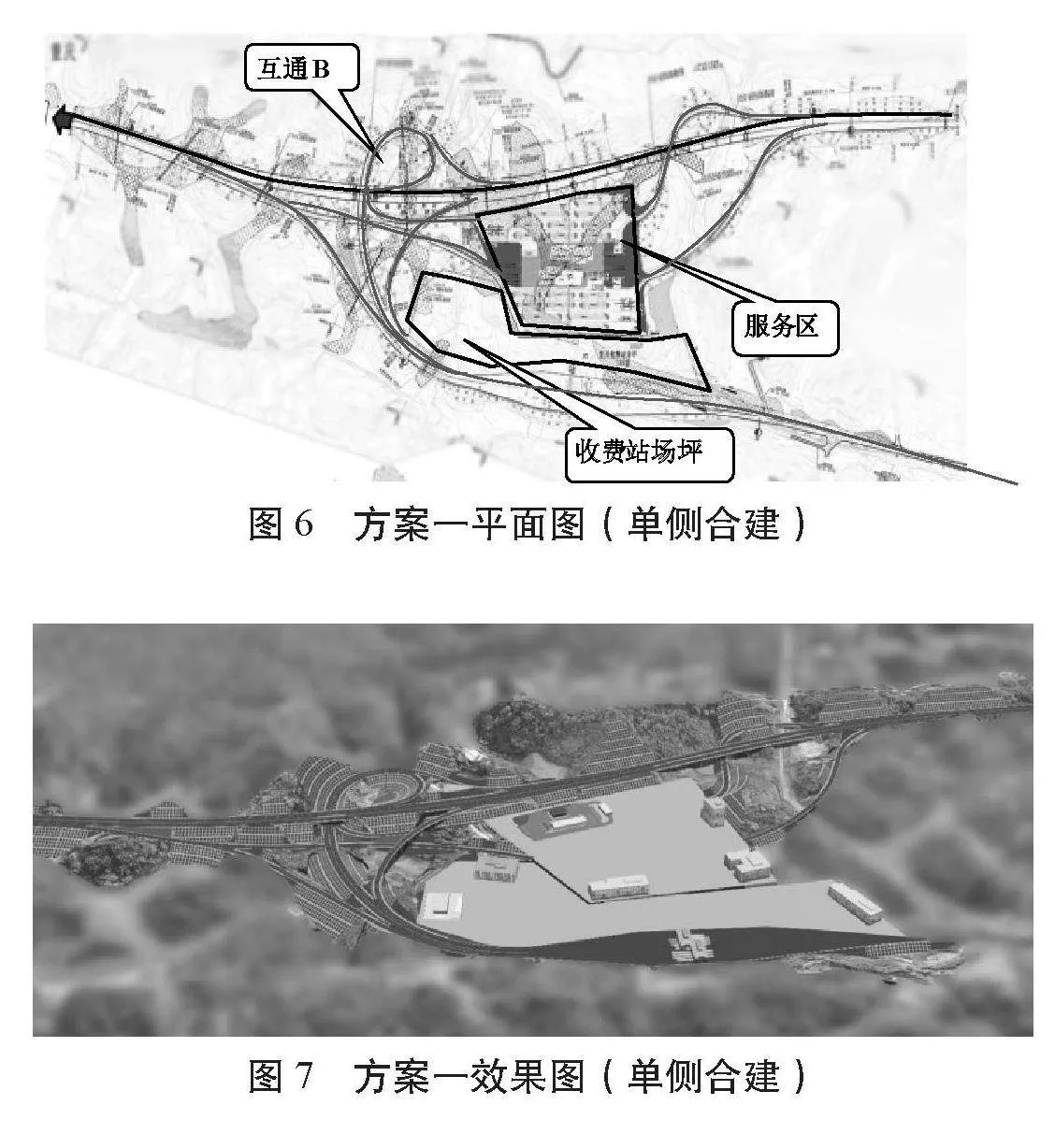

(1)方案一:單喇叭A型+單側合建

互通采用A型單喇叭,因主線左側地形陡峭,若服務區兩側設置,左側挖方量和邊坡防護工程量均較大。為整合用地資源,服務區采用單側合建布設于主線右側,兩個方向的服務區場坪設置進出場坪的四向匝道,重慶方向上下服務區匝道和互通匝道采用匝道分合流設置,相反方向采用新建匝道進行連接,如圖6所示。

服務區的房建服務設施布設于場坪的中部,加油站等其他設施分設兩側,兩側的場地僅限人行互通,實現服務區的人車分離功能,因服務區服務于地方及旅游綜合體,設計考慮來車進入服務區,可通過增設的收費站下高速去往該地區。地方車輛可以通過收費站起點的入口進入服務區外的停靠站,行人可以進出服務區。服務區用地范圍內無基本農田,符合用地政策,效果圖如圖7所示。

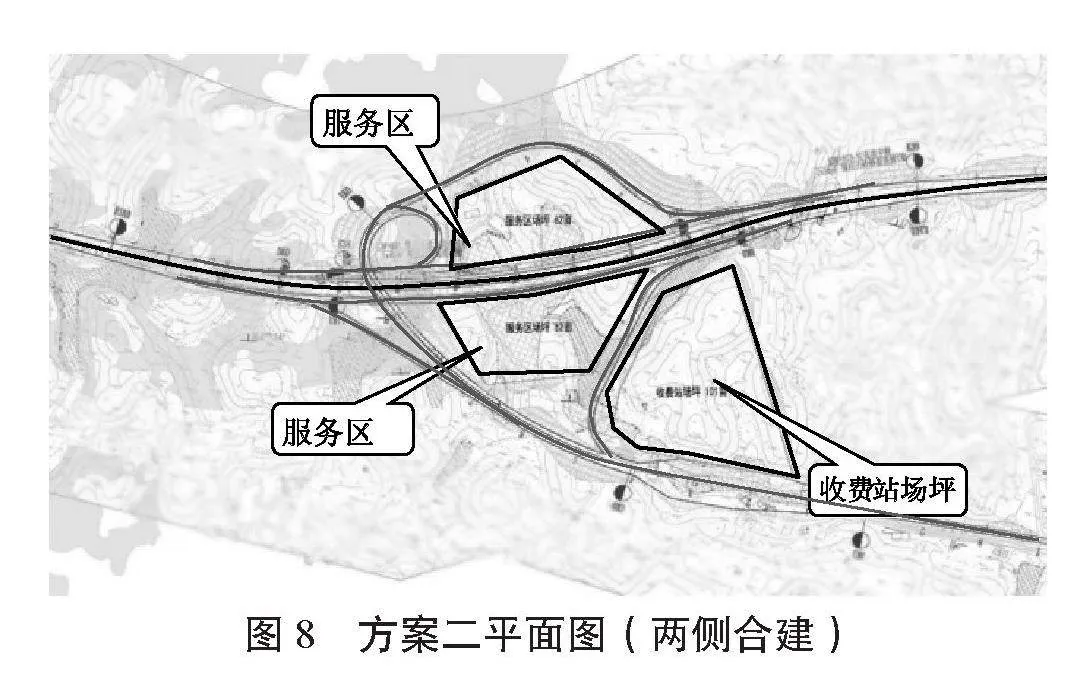

(2)方案二:單喇叭A型+兩側合建

考慮方案一匝道的規模較大,擬定了互通與服務區兩側合建的方案,主線兩側進出服務區匝道與互通匝道合并設置,采用雙車道匝道,單車道出入口,如圖8所示。

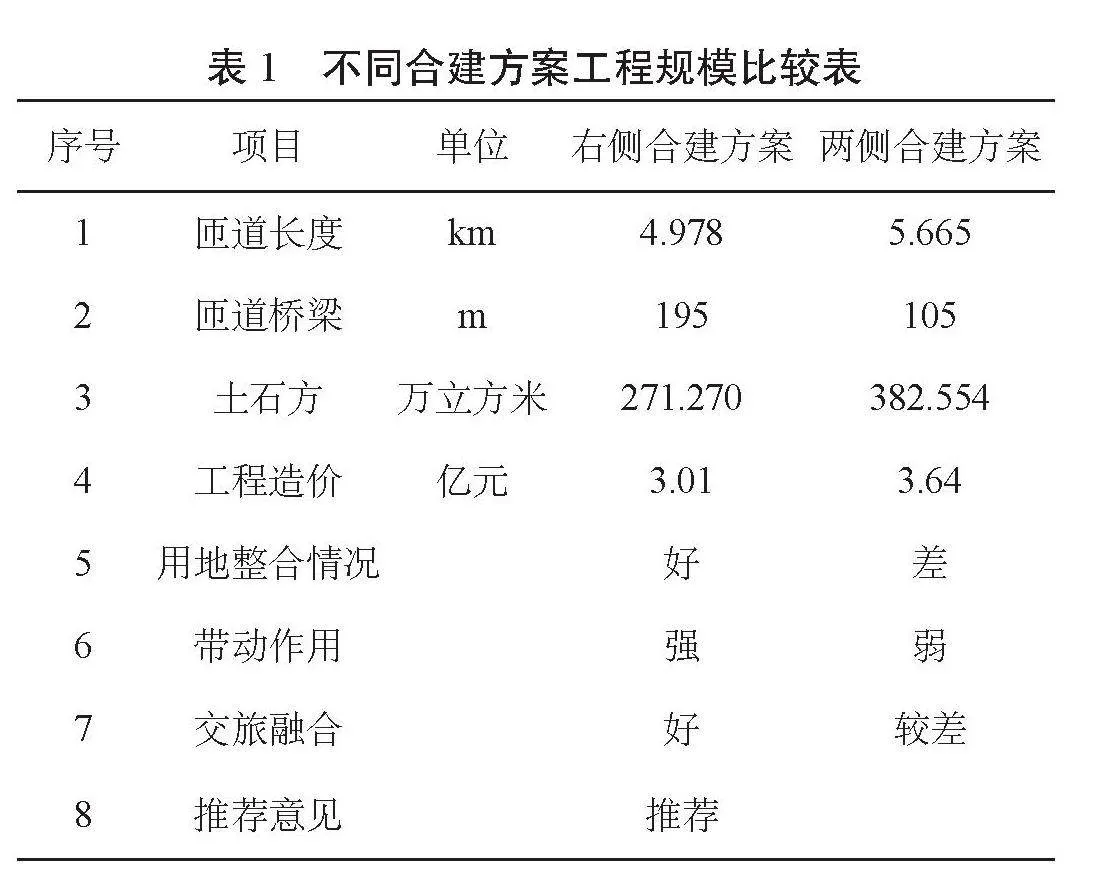

(3)方案比較

方案一:匝道工程規模較大,但場坪區域地塊條件好,區域無基本農田,且靠近城市規劃區邊緣,單側合建有利于整合用地資源,打造交旅融合的半開放式服務區,便于服務區對周邊地市的帶動作用,提升該地區的旅游集散功能,設計作為推薦方案。

方案二:服務區匝道規模較小,但場坪區土石方規模大,邊坡防護工程量大,較方案一增加廢方約100萬立方米,經濟性較差;服務區分設主線兩側,與地方結合的功能較差,該地區旅游資源豐富,不利于交旅融合,對周邊的帶動作用較小,設計作為比較方案。不同合建方案工程規模如下表1所示。

4 結語

在交旅融合背景下,該文論述了山區高速互通與服務區分設困難時,采取合建的基本形式及設計原則,以貴州某高速互通與服務區合建方案為例,分析了合建的原因,推薦單側合建方案在滿足功能的基礎上,最大限度整合了用地資源,節約用地規模及工程造價;半開放式服務區布設,能夠有效帶動地方產業,為交旅融合的建設方案提供新思路,為類似山區高速互通服務區因分設困難而需要合建設計時提供借鑒。

參考文獻

[1]關于促進“服務區+旅游”融合發展的相關政策文件[J].中國公路,2019(2):23.

[2]朱婧.交旅融合的新路徑[J].中國公路,2018(3):32-33.

[3]JTG/T D21-2014,公路立體交叉設計細則[S].北京:人民交通出版社,2014.

[4]車現法.高速公路綠色服務區建設方案研究[J].公路,2021(7):364-367.

[5]JTG D20-2017,公路路線設計規范[S].北京:人民交通出版社,2017.

收稿日期:2024-04-16

作者簡介:楊亮(1990—),男,碩士,工程師,從事公路總體、路線設計及研究工作。