瀝青路面隱性病害處治方法研究

摘要 老舊瀝青路面往往存在各種明顯和隱性病害的威脅,其中隱性病害對道路結構完整性和性能產生潛在影響。基于此,該文在隱性病害識別和評估的基礎上,建立了隱性病害指標體系,并提出了針對性的瀝青路面隱性病害處治方法。同時結合某公路的狀況,根據不同路況等級,提出針對性的處治方案,包括銑刨回鋪、罩面和非開挖注漿等方法。在綜合考慮經濟性、施工復雜性和結構補強效果的基礎上,建議在路況等級為I級路段直接對原路面局部病害進行處治后直接加鋪,II級和III級的路段采用非開挖注漿修復技術。

關鍵詞 隱性病害;隱性病害指標體系;病害處治;加鋪;非開挖注漿修復技術

中圖分類號 U418 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)15-0047-04

0 引言

隨著交通運輸行業的快速發展,道路網絡作為基礎設施的重要組成部分,承載著日益增長的交通流量和負荷[1]。但道路在長時間的使用和自然環境的侵蝕下,會形成一些明顯可見的病害和隱性病害。與明顯可見的病害相比,隱性病害在道路養護和維護中經常被忽視,但其對道路結構的完整性、結構強度和材料性能方面產生著潛在的負面影響[2-3]。隱性病害主要指那些在道路表面不易察覺或沒有明顯痕跡的問題,如微小裂縫、水損害、基層松散等。準確識別、評估和有效治理隱性病害成為提高道路可靠性和延長使用壽命的關鍵任務[4]。

基于此,該文在隱性病害識別及評估的基礎上,建立隱性病害指標體系,并綜合考慮結構完整性、結構強度及材料性能,制定出隱性病害處治原則,提出針對性的瀝青路面隱性病害處治方法。

1 工程概況

南昌市新建區境內G105國道,是南昌與九江往來聯系的重要干線,路線呈北向南走向,全長14.90 km,公路等級為一級公路,設計速度80 km/h,路面寬度為28.5 m,路面類型為瀝青混凝土路面。該路段分為三種結構類型,三種結構類型基層及底基層完全相同,僅面層瀝青混合料存在一定的區別。

2 評估指標體系建立

(1)路面結構完整性評價

通過調研,公路雷達圖像信號與現場取芯結果相關性良好,說明通過雷達圖像可較為準確判斷路面內部存在的隱性問題,并可以通過異常信號的振幅、范圍大小判斷隱性問題存在的層位及嚴重程度,最終確定了層間結合不良、松散、孔隙偏多、裂縫四種隱性病害,并建立了雷達特征圖譜,為大范圍探測路面內部病害提供了可靠依據[5];同時為了能夠更加直觀反映隱性病害對路面結構整體影響程度,提出了路面內部破損狀況指數IPCI對結構完整性進行評價。

(2)路面結構強度評價

路面結構強度采用激光動態彎沉值進行評價。由于激光動態彎沉值比落錘式彎沉值更加敏感,更能夠更精確反映路面承載狀況,同時激光連續彎沉值與隱性病害類型存在一定的相關性,路面內部隱性病害發展程度隨著激光動態彎沉值的增大而愈加嚴重[6-7]。當路面連續式彎沉值gt;12(0.01 mm)時,路段內部基本已出現了一定程度的隱性病害。其中,當彎沉值≥12(0.01 mm)時,隱性病害均為層間結合不良、不密實或裂縫引起的層間松散或結構層松散;當彎沉值lt;12(0.01 mm)時,隱性病害多為層間不良或不密實,但很少出現松散現象,因此激光動態彎沉值與隱性病害能夠進行相互驗證及補充,能夠更加立體地評價隱性病害。

(3)路面材料性能評價

當路面中面層高溫性能出現衰減時,路面更容易出現車轍病害,因此車轍深度能夠較好反映中面層材料高溫穩定性。

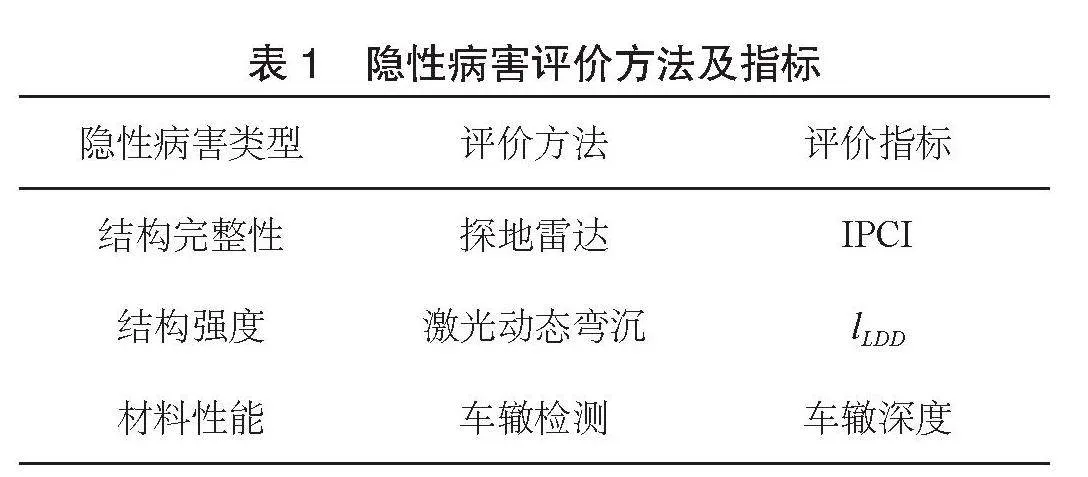

建立隱性病害評估指標體系,隱性病害評價方法及指標如下表1所示。

3 隱性病害處治

根據上文分析,有針對性地制定瀝青路面的養護大修原則:

(1)通過隱性病害與激光動態彎沉值相關性分析可知,當路面破損狀況指數IPCIlt;70時,或代表彎沉值lLDD≥16(0.01 mm),路面結構內部的整體狀況相對較差;

(2)當路面破損狀況指數IPCI在70~85之間,或代表彎沉值lLDD在12~16(0.01 mm)之間,路面結構內部的層間分離及松散病害明顯增加,尤其是層間不良病害較為突出;或車轍深度RD≥10 mm時,路表車轍病害較為明顯。

(3)當代表彎沉值lLDDlt;12(0.01 mm)或IPCIgt;85,且車轍深度RDlt;10 mm時,路面結構內部的隱性病害相對較少,且路表車轍狀況也較好。

3.1 材料比選

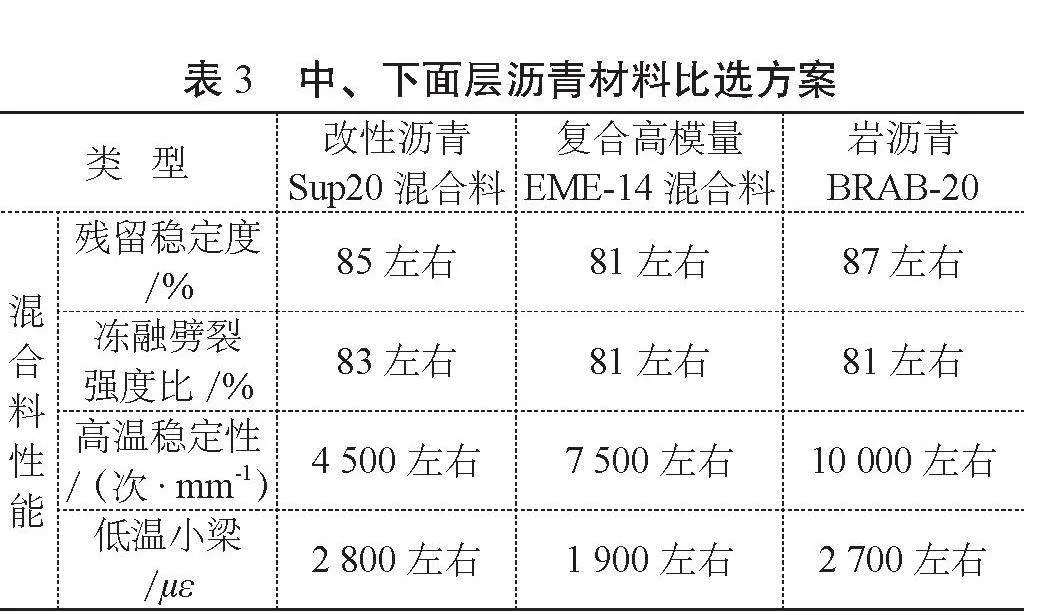

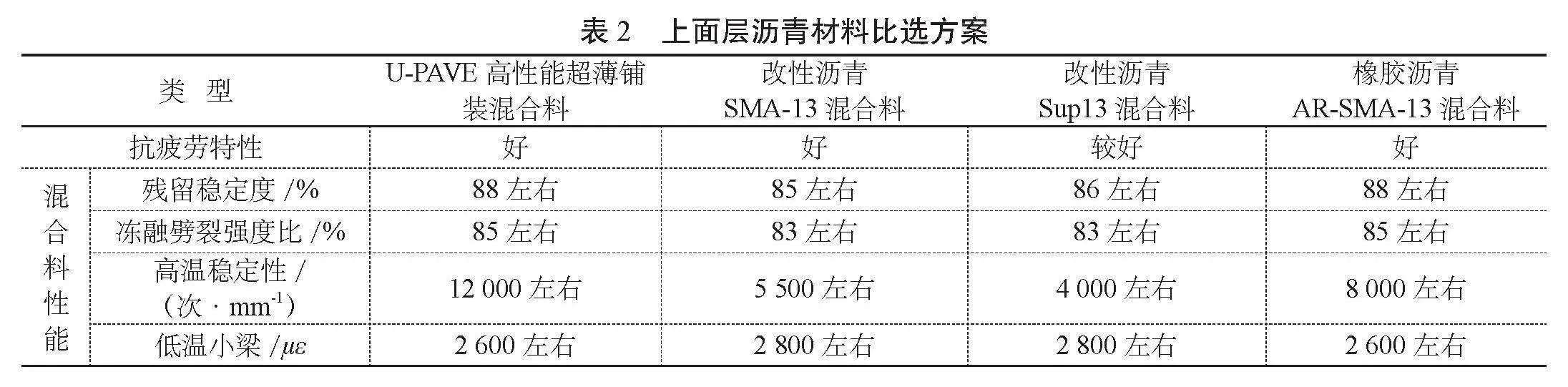

上面層可采用公稱尺寸為13.2 mm或9.5 mm的瀝青混合料,中、下面層可采用公稱尺寸為16 mm或19.0 mm的瀝青混合料,可選的混合料類型有U-PAVE、SMA、巖瀝青混合料、橡膠瀝青混合料、Superpave、EME等。上面層瀝青材料比選方案如表2所示,中、下面層瀝青材料比選方案如表3所示。

通過上述比選,發現:

(1)U-pave超薄鋪裝層具有較好的高低溫性能、密水性能及抗滑性能,是較好的罩面材料。

(2)改性瀝青SMA混合料為間斷級配,其骨架嵌擠好,高低溫性能均很優良,且具有較好的路面抗滑、密水性能,能夠有效延緩裂縫發展,工藝成熟度高。

(3)在不增加造價的情況下橡膠瀝青AR-SMA混合料性能較改性瀝青SMA更加突出,且具有更好的抗疲勞性能及抗反射裂縫的能力,但在使用過程中后期性能不穩定。

(4)Sup13型混合料雖具有一定的高低溫性能,但與改性瀝SMA及橡膠瀝青混合料相比,又存在一定的差距,同時施工質量不易控制,路面密水性較容易出現偏大的情況。

由于U-pave瀝青混合料最大公稱粒徑僅為10 mm,且具有較好的高低溫性能、密水性能及抗滑性能,可作為薄層罩面層的推薦材料;改性瀝青SMA-13具有較好的抗疲勞性能及抗反射裂縫的能力,且施工成熟度高,可作為上面層及罩面層的推薦材料。

通過上述比選,發現:

(1)Sup20型混合料級配均勻密實,具有一定的高低溫性能,且施工成熟度較高。

(2)復合高模量EME-14型混合料不僅具有較好的抗車轍性能,還能改善瀝青結構層的整體受力。

(3)巖瀝青BRAB-20高溫穩定性較為優異,混合料整體性能優于Sup20及高模量EME。為更好提升路面結構性能,且考慮擬推薦中、下面層瀝青混合料采用復合高模量EME-14作為推薦材料。

3.2 處治方案比選

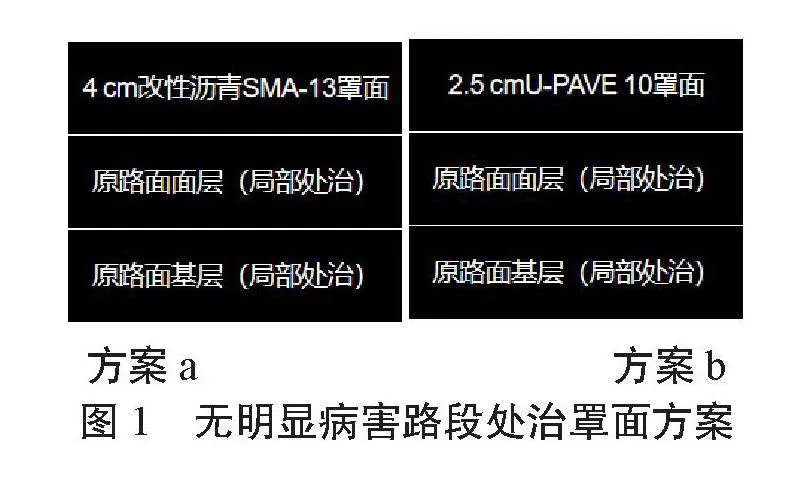

(1)針對路面結構內部狀況較好的路段,即I級路段,可采取對原路面局部病害進行維修后直接加鋪罩面的方案,無明顯病害路段處治罩面方案如圖1所示。

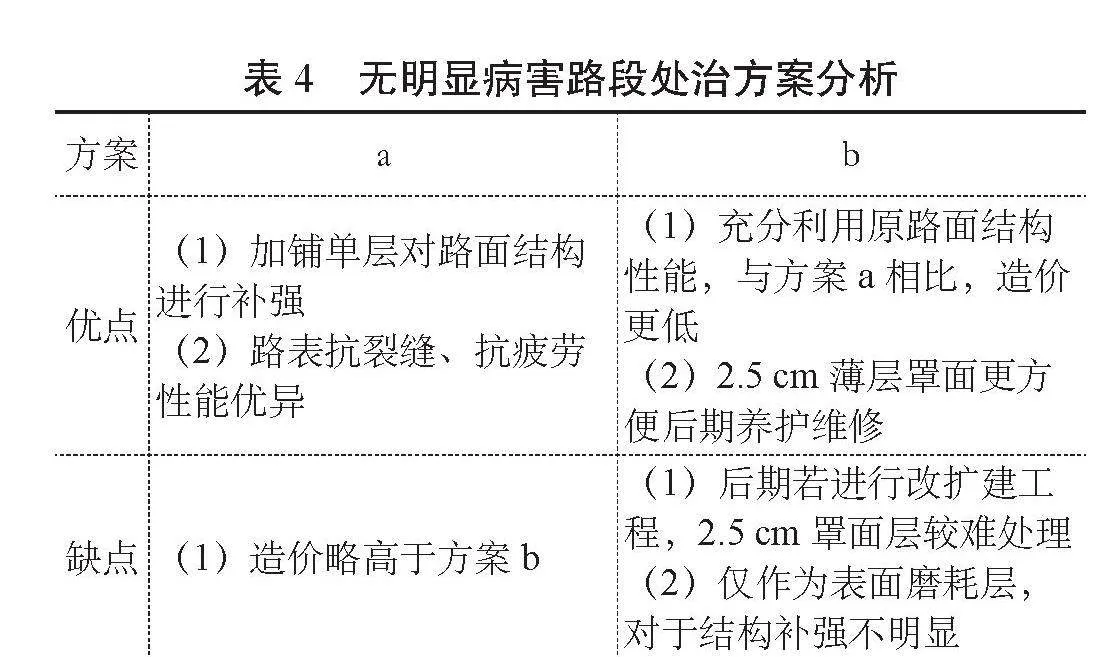

無明顯病害路段處治方案分析如下表4所示。

由上表4無明顯病害路段處治方案分析可以發現,方案a適用于需要加強路面結構并具備較高抗裂縫和抗疲勞要求的情況,盡管造價稍高。而方案b則適用于維護成本較為敏感且未來改擴建可能性較大的情況,但結構補強效果不明顯。因此,針對路面結構內部狀況好的路段,可采取對原路面局部病害進行維修后直接加鋪4 cm改性瀝青SMA-13的罩面方案,采用此方案不僅可以對路面結構進行補強,還提高了路面抗裂縫、抗疲勞及抗車轍性能。

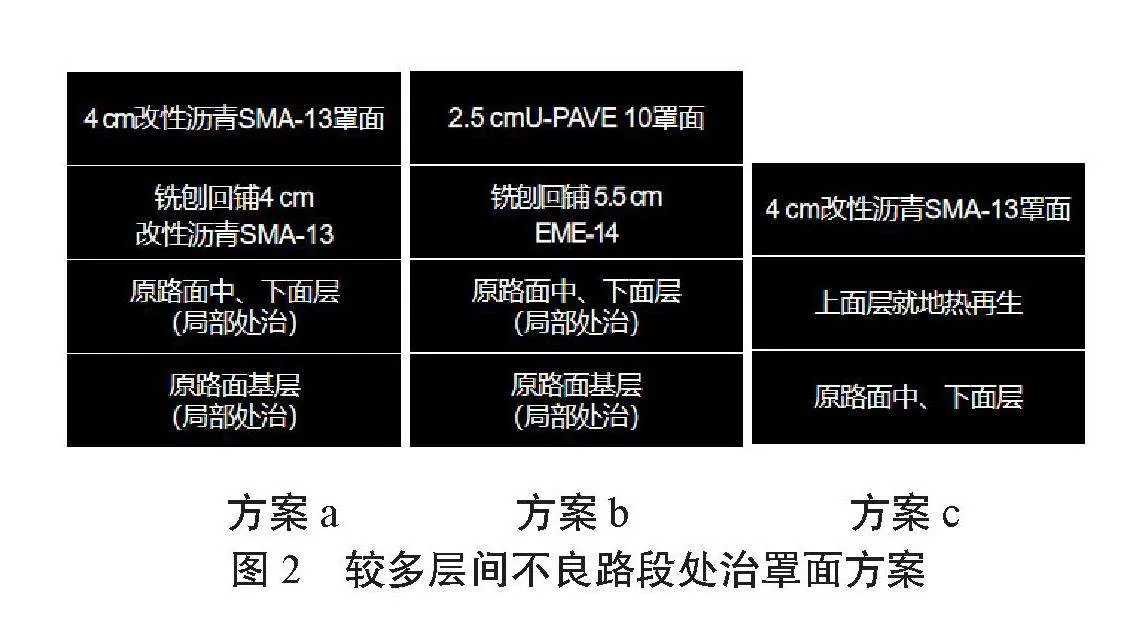

(2)針對路面結構內部存在較多層間不良的路段,即II級路段,可對路面采用銑刨回鋪單層后罩面的方案,較多層間不良路段處治罩面方案如圖2所示。

較多層間不良病害路段處治方案分析如表5所示。

方案a適用于需要對局部病害進行修復和補強的情況;方案b適用于需要對整體路面結構進行補強和提升整體受力性能的情況;方案c適用于降低造價和對裂縫進行修復的情況。根據以上方案的比選,結構內部存在較多層間不良的路段推薦采用銑刨回鋪2.5 cmU-PAVE10+5.5 cm復合高模量EME-14的方案。

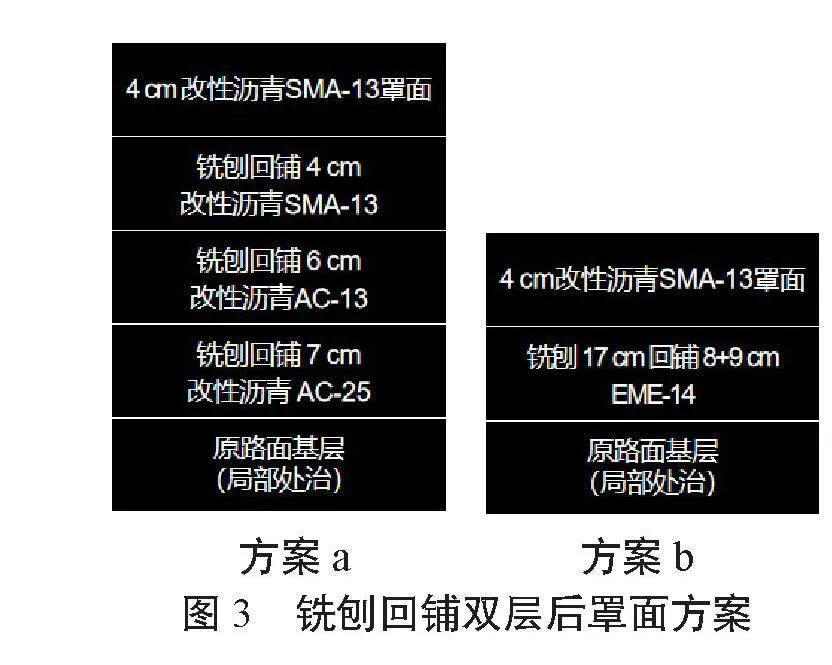

(3)針對路面結構內部狀況較差的路段,即III級路段,可對路面采用銑刨回鋪雙層后罩面的方案。具體銑刨回鋪雙層后罩面方案如圖3所示。

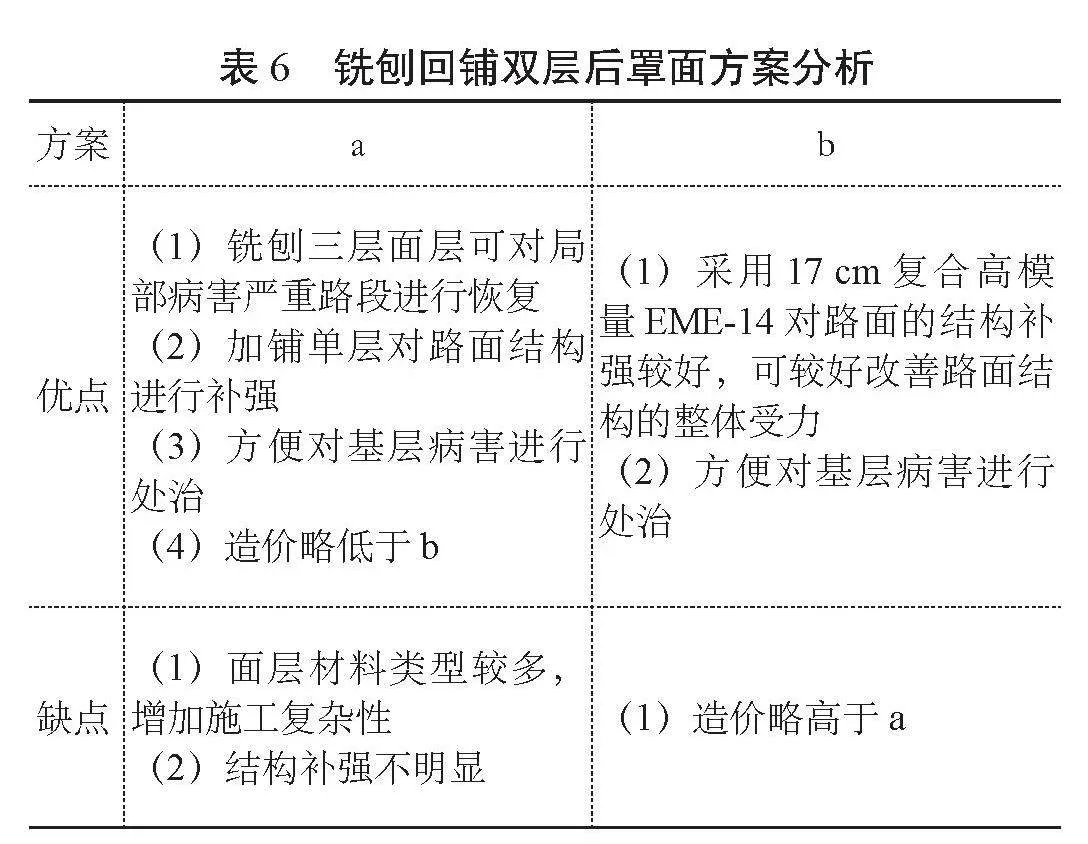

銑刨回鋪雙層后罩面方案分析如表6所示。

根據以上方案的比選,方案a適用于需要對局部病害進行修復和補強,并方便對基層病害進行處治的情況,施工較為復雜且結構補強效果不明顯,但造價相對較低;而b方案雖然造價較高,但適用于需要對整體路面結構進行補強和提升整體受力性能,并方便對基層病害進行處治的情況。針對路面結構內部狀況較差的路段,推薦采用銑刨回鋪4 cm改性瀝青SMA-13+(8+9) cm復合高模量EME-14的方案,不僅能對銑刨后的原路面進行結構性能的優化,更有利于基層病害維修。

(4)考慮到傳統開挖修復工程量大、維修費用高,修復時間長、對交通影響大,因此建議采用非開挖注漿修復技術針對層間不良、裂縫等病害進行處治,主要針對路況等級II級、III級路段。非開挖逐漸技術可以有效提高各結構層間的連續性,改善裂縫位置的受力狀況,提高整個結構的板體性,并且可以對結構強度及材料性能的衰減起到一定的緩解作用。

4 結論

南昌市新建區境內G105國道(K1667+587~K1682+492)經過多年運營,局部路段路面出現龜裂、車轍、沉陷等病害,病害的存在給行車安全帶來隱患,降低行駛舒適度,制約經濟發展,為防止路面損壞程度加劇,提高公路的服務水平、通行能力和安全系數,在2022年實施了G105國道預防性養護工程,在項目實施過程中,通過對典型路面結構進行評估,建立具體隱性病害指標評估體系,并針對評估結果提出相應的處置方案,通過該項目的建設,可得出以下結論:

(1)以激光動態彎沉代表值、路面結構內部破損狀況及車轍深度為評價指標,建立了隱性病害指標評估體系,并采用此套體系將G105國道分成三個路況等級。

(2)結合不同路況等級的路面病害特點,提出了相應的路面銑刨回鋪、罩面及非開挖注漿等方案,其中I級路段采取對原路面局部病害進行維修后直接加鋪4 cm改性瀝青SMA-13的罩面方案,II級路段采用銑刨回鋪2.5 cm U-PAVE10+5.5 cm復合高模量EME-14的方案,III級路段采用銑刨回鋪2.5 cmU-pave10+10 cm復合高模量EME-14的方案,而考慮傳統開挖修復工程量大、維修費用高、修復時間長、對交通影響大,因此建議采用非開挖注漿修復技術針對層間不良、裂縫等病害進行處治,主要針對路況等級II級、III級路段。

(3)在實施的養護工程中,采取上述研究成果對路面病害分類開展整治,取得了很好的經濟效益及社會效益。

參考文獻

[1]趙勇,蔣金城,古源,等.瀝青路面基-面層病害關聯性分析[J]. 科技創新與應用, 2023(18):91-95.

[2]李佳.瀝青路面的病害原因與處治技術分析[J]. 工程技術研究, 2023(9):50-52.

[3]于明明,張楊,陳濤,等.基于三維探地雷達路面隱性病害識別與評價[J]. 公路, 2023(3):383-388.

[4]張江文.公路瀝青路面病害分析及養護[J]. 中國儲運, 2023(4):92-94.

[5]Mu Xuan T, Yu Lun W, Ji Zhi Z. Internal force redistribution caused by cracking of concrete in composite frame structures under lateral load[J]." Engineering Structures, 2023:283.

[6]于明明,張楊,陳濤,等.基于三維探地雷達路面隱性病害識別與評價[J]. 公路, 2023(3):383-388.

[7]周彧.瀝青路面典型病害的機理及其防治措施研究[J]. 價值工程, 2023(4):124-126.

收稿日期:2024-02-29

作者簡介:陳華(1981—),男,本科,工程師,研究方向:項目建設管理。