廣告學專業藝術設計類課程的美育實踐研究

摘要:文章分析了廣告學專業藝術設計類課程美育的實踐基礎,對此類課程目前實施美育的現實情況進行了探究,指出存在美育對象的藝術素養薄弱、教學內容更新速度滯后、美育時間和形式固化這三大主要挑戰。高校亟需針對現實問題推進教學改革,通過藝術設計類課程幫助學生積累審美知識、提升審美能力、強化審美意識,將學生培養成具有崇高審美追求的高素質人才。

關鍵詞:美育;廣告學;教學改革;審美素養;藝術設計

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A文章編號:1003-0069(2024)16-0082-04

Abstract:By analyzing the practical foundation of aesthetic education and exploring the current situation of the implementation of aesthetic education in such courses, this study points out that the art and design courses of the advertising mainly faces three challenges: the weak artistic literacy of the target of aesthetic education, the delayed update of the teaching content, and the fixed time and form of aesthetic education. Universities urgently need to promote teaching reforms in response to practical problems, allowing art and design courses to help students accumulate aesthetic knowledge, enhance aesthetic abilities, and strengthen aesthetic awareness. By this way, students can be cultivated into high-quality talents with noble aesthetic pursuits.

Keywords:Aesthetic education;Advertising;Teaching reform;Aesthetic quality;Art and Design

引言

近年來,黨和國家對學校美育的關注度不斷提高,逐年加大對美育的政策激勵和財政支持力度。學校美育已然成為現階段中國教育發展的工作重點,其中高等學校的美育更是承擔著“培養具有崇高審美追求、高尚人格修養的高素質人才”[1]的使命和責任。高校的廣告學專業以培養具備良好的人文素養與思想品德修養,具備較強的廣告實踐和研究能力的復合型高級專門人才為目標,需要美育在其中發揮提升審美素養、陶冶情操、激發創新創造活力等方面的重要價值與作用。在具體實施中,以廣告學專業藝術設計類課程為主要抓手,通過開展多元、持續、深入的美育實踐激發美育動能,提升美育效果,從而全面提升學生的審美素養。

—、廣告學專業藝術設計類課程美育的實踐基礎

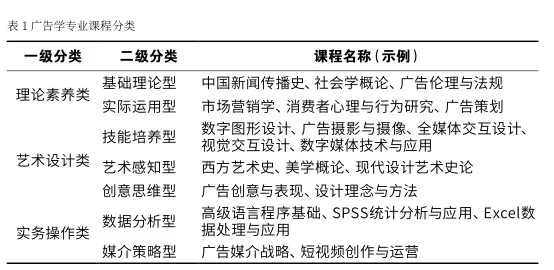

根據教育部《學位授予和人才培養學科目錄》,在高等學校本科教育體系設置中,我國共開設14個學科門類,新聞傳播學是文學大類下開設的一級學科,廣告學是新聞傳播學一級學科下的二級學科,涉及社會學、傳播學、營銷學、藝術學、美學等多方面學科知識。根據教學內容,可以大致將廣告學專業的課程分為理論素養類、藝術設計類、實務操作類,其中藝術設計類可以細分為技能培養型、藝術感知型和創意思維型(如表1)。

美育(Aesthetic education),即審美教育,是在18世紀50年代鮑姆嘉通建立“美學”學科體系之后,由席勒在《美育書簡》中提出的。20世紀,我國學者將席勒的美育理論引入國內,引發了中國近代學界對美育的關注與討論。在概念的提出上雖晚于西方,但中國的美育思想自古有之且極為豐富,為中國美育研究提供了充足的理論來源和實踐基礎。當前,在對時代需求變化的回應中,美育的主要意義表現為感性教育、人格教育和創造教育[2],與廣告學專業藝術設計類課程的定位和教學目標有著高度的契合性。

感性一般指外界事物作用于人的感覺器官而產生的感覺、知覺和表象等直觀形式的認識。席勒提出的“美育”是連接人理性與感性的橋梁,其重點是恢復感性[3],消除啟蒙理性的片面和專制,由此促進人的全面發展。中國近現代美育的首倡者蔡元培認為,“一個完整強健人格的養成,并不源于知識的灌輸,而在于感情的陶養。這種陶養就在于美育”。[4]美育相較于高校其他學科的教育,致力于發展具有豐富內涵的個性,并使個體在美育活動中充分發揮主體性。在廣告學專業課程中,藝術設計類課程側重于培養學生理解美和表現美的能力,通過對美的欣賞和創作獲得審美體驗,實現內心的愉悅和滿足。這類課程在教學內容、教學方式、教學評價等方面更為多元,有利于學生個性的發展和主體性的發揮。

美育作為人格教育,自古到今都強調以情感體驗的方式使教化內化于心,并外化于行。先秦時期,《禮記·大學》中提到“物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,心正而后身修……”[5]說明美育可以讓學生在受教育的過程中收獲知識并進一步獲得情感體驗,通達事理,并自覺地在為人處世中用道德原則來約束自己的行為。王國維在《孔子之美育主義》中確立了以情感教育為核心,以去除物欲和私欲為手段,以養成道德人格為目標的我國美育傳統的基本思想格局[6]。這些思想揭示了情感在美育中的重要性,只有發自內心的接受和踐行這些教化,才實現了真正意義上的人格教育。廣告學主要的研究內容之一即“消費者的認知、處理過程和情感變化過程”,著名的AIDA、AIDAC、AIDAS法則均是根據消費者的心理和情感變化總結形成的理論成果[7]。廣告學的課程設置也充分體現出情感在廣告學教學中的重要地位。《美學概論》《西方藝術史》等藝術設計類課程為學生搭建認知美的基礎框架,教會學生感知美的事物背后傳遞的感情與深意,從而提高學生對消費者情感變化的敏感度。廣告實踐中,則更加重視通過換位思考代入消費者的情感體驗,從而創造出符合消費者需求的廣告作品。

創造力是以新穎的、有價值的方式行事的能力,是一個優秀的廣告人必備的素養。根據美國心理學者J.R.Hayes的研究,有3個重要特征與創造力有關,即知識、智力和動機[8]。作為創造教育,美育能夠使學生在愉悅的過程中潛移默化地積累大量知識,并通過后天熏陶提高學生的思考力,主動地投入到發現美與創造美的過程中去。《廣告創意與表現》《設計理念與方法》等藝術設計類課程,通過引導學生對現有優秀作品和日常生活的分析、理解和再創作,訓練并提升學生觸類旁通的創新思維,最終實現獨立構思和完成創意廣告這一目的,與美育作為創造教育的定位和目標不謀而合。

二、廣告學專業藝術設計類課程美育的現實挑戰

在廣告學專業課程體系中,藝術設計類課程相較于其他課程而言,具有實施美育的先天優勢。然而,也不能忽略美育對象的藝術素養薄弱、教學內容更新速度滯后,以及美育時間和形式固化等現實挑戰。

(一)美育對象的藝術素養薄弱

美育雖然不等同于藝術教育,但中外美學和藝術理論基本上都認為,藝術是審美的最集中和最典型形態,是人類審美文化最主要的載體,因此,藝術教育是美育的最佳途徑[9]。而目前廣告學專業的大部分學生藝術素養薄弱,不利于課堂美育實踐的開展以及美育目標的實現。

不同學習階段中各影響因素的共同作用,導致了美育對象藝術素養薄弱的現實結果。從客觀上說,當前我國本科廣告學專業的生源都是非藝術類學生,他們在進入大學之前接受的教育以文化課程為主,音樂、美術等藝術類課程每周只占1個課時(約40分鐘),且教學形式較為單一,多為教師帶領學生簡單地欣賞音頻、畫作。進入大學之后,廣告學課程體系設置上存在結構性問題,理論課程比重過大,并且理論課程與實踐課程之間的銜接不足,學生難以在實踐中充分運用和體悟藝術理論。因此,學生藝術素養薄弱這一現實問題并未得到有效改善。

從主觀上說,不同學生的性格特質、思維方式、成長經歷等也對其藝術素養的培養產生巨大影響。在中小學階段,學生往往很難按照自己的想法選擇學習內容,無形中不僅錯失了接觸自己真正感興趣、有天賦的藝術形式的機會,還因為長期缺乏引導,導致部分學生對藝術學習存在畏難甚至排斥情緒。進入大學之后,雖然對學習內容擁有了更多選擇權,但由于慣性思維和信心不足,大多數學生更愿意選擇形式熟悉的理論課程,而避開形式未知的實踐課程,且潛意識地將實踐型的藝術設計類課程定位為難度很高的專業課,從而進一步阻礙了自身藝術素養的提升。

(二)教學內容的更新速度滯后

在全球化和數智化的時代背景下,廣告業正在以前所未有的速度改變著自身的面貌。這給高校的廣告學教學提出了不小的挑戰,其中首要問題便是教學內容的更新。對于藝術設計類課程而言,其一,技能培養型課程所占比重較大,但技術進步和媒體環境變化的速度遠超過教學內容更新的速度,課程教學缺乏對最新設計軟件、工具和技術的應用教育,導致學生在實踐中存在技術落后的情況。其二,藝術感知型的藝術設計類課程基本以藝術史、經典美學理論為主要教學內容,缺乏對當今社會、文化和審美趨勢的深入理解和引導,導致學生的實踐作品缺乏新穎性和前瞻性。其三,創意思維型的藝術設計類課程重點在于對學生的思維能力、審美能力和創意表達能力的培養,而單一的廣告學知識和教學方法可能導致學生在審美教育中缺乏多元化的學科視角,限制了其審美能力和創意表達的廣度和深度。

由此可見,教學內容的更新速度滯后容易使學生對課程的興趣和學習動力下降,學生難以充分發揮想象力探索新穎的設計思路和表現形式,從而影響其美育學習的積極性和主動性。

(三)美育時間和形式的固化

美育作為感性教育、人格教育和創造教育,需要長時間的浸潤和熏陶,廣告學專業的藝術設計類課程不同于藝術學院專業課程的階段性集中授課,每周1次、每次2-3節的課時安排影響了美育教學的連貫性和充分性,留給學生的課堂美育實踐時間相當有限,對學生創意的發揮、學習深度的提升和綜合能力的培養不利。

作為感性教育,美育強調直覺、感知、情感、聯想等感性素質的培養與提升,需要充分尊重個體的個性存在,以及個體在美育活動中的主體性,而這是傳統教師講授型的教學方式無法實現的。作為人格教育,美育更不能簡單依靠由外而內的、生硬甚至強制的灌輸,而是需要通過情感體驗、潛移默化的方式使學生內化于心,并外化于行,在這個過程中可能還會面臨來自家庭、社會等外部環境的沖擊和對抗。作為創造教育,美育需要更寬松的教學組織方式。教師應該盡可能給學生提供個性化的體驗、自由嘗試和表現的空間,讓學生投入到構思和創作他們自己的作品中去,并在此過程中不用單一的評價標準去衡量,而是給予他們啟迪和適當的質疑。總體而言,美育的特殊性決定了相比于其他教育形式,在時間、內容、形式和教師素養等方面都提出了更高要求。

三、廣告學專業藝術設計類課程的美育實踐

2020年10月,中共中央、國務院印發了《關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》,明確把提高學生的審美和人文素養當作各級各類學校美育的目標。遵循這一指導思想,高校的廣告學專業藝術設計類課程應積極開展各類美育實踐,幫助學生積累審美知識、提升審美能力、強化審美意識,從而實現審美素養的全面提高。

(一)積累審美知識

審美知識是審美活動順利開展的前提條件。不具備必要的審美知識,就無法真正感知和理解審美活動,更無法達到美育的效果。但審美知識的獲取、理解、內化和積累很難全部在有限的課堂時間內完成,為了將課堂效果最大化,將部分基礎理論知識通過學生自學的方式提前熟悉,課堂上則通過案例分析、討論交流、實踐操作等方式引導學生將理論聯系生活,主動去感受、體驗和進入審美世界。

如講授《現代設計藝術史論》中的斯堪的納維亞風格時,采用現場教學法帶領學生去往宜家家居進行實地考察。學生們通過觀察、觸摸、聆聽的方式,切身感受宜家家具和家居產品的實用功能和人文因素,真正理解斯堪的納維亞風格對于形式和裝飾的克制、對于傳統的尊重和對于自然材料的欣賞(如圖1)。實地考察讓學生真正進入審美知識的應用場景,用自己的眼睛去探索,而不是用固化的視角去跟隨[10]。在積累了審美知識的同時,逐漸獲得對于知識的遷移和建構能力,實現“自我教育”,因為在審美教育過程中,被教育者不是被動的知識或技能的接受者,而是教育過程的參與者,甚至是具體執行者[11]。

又如在《設計理念與方法》課堂上講授藝術設計中的“打散重構”時,以OBE理念為指導,通過對“我的家鄉”作業的完成情況,檢驗學生對這一知識點的真實掌握情況。事實證明,在作品的構思、創作及展示的全過程中,學生們主動了解和積累了更多審美知識,擴充了審美知識面,得以欣賞到不同地域、不同風格和不同形式的美(如圖2)。

(二)提升審美能力

審美能力是學生審美素養的核心,提高學生的審美能力就成為提高學生審美素養的關鍵。審美能力的提高一般有感知、體驗和領悟3個階段[12]。針對這3個階段的特征,主要從看、學、練3個方面逐步激活學生的審美感知力、增強審美體驗力,并強化審美領悟力。

在看的方面,打破單一欣賞二維藝術圖片的平面化和淺表化局限,引導學生盡可能回到審美對象的原境中。尊重美育對象藝術素養薄弱,但藝術審美又是最復雜、最精致的審美創造形式這一客觀事實[13],從便于接近和理解的自然審美、工藝審美和社會審美逐漸向藝術審美過渡。如在《設計理念與方法》課程中講授平面構成的基本要素時,要求學生用拍照的方式捕捉生活中的點、線、面。當帶著特定的審美目標去觀察和發現時,那些習以為常的環境、風景和物品就產生了不一樣的審美距離和審美價值(如圖3)。一個學期下來,學生的審美感知力被有效激活,審美習慣逐漸養成,找到了審美與現實生活的聯系,能夠從生活中獲得愉悅感、滿足感,從而進一步產生對藝術審美的興趣和追求。

在學的方面,提倡多元化的學習路徑。既要學習經典,也要學習前沿;既要關注自身學科走向,也要關注其他學科發展。廣告本就是一門綜合藝術,從傳統的文學、音樂、舞蹈、繪畫、戲劇、電影等到新興的數字藝術、人工智能藝術,都不斷充實著廣告的呈現形式和表現主題。在教學中充分利用媒介和學科的多樣性豐富學生的審美體驗,讓學生在比較和融通中打開多維視角,用更寬闊的眼界、更充實的心靈進行思考;再加上大學生對審美潮流的敏感度高、跟隨意愿強,用當下審美趨勢和現象聯系經典藝術和美學理論,增強了學生對美育學習的興趣,提高了主動參與美育實踐的積極性。

在練的方面,一方面是加強形式感的訓練。無形式感或弱形式感,一向是廣告學專業學生不得不面臨的一個短板,他們對形式創作的基礎、敏感度以及理解能力均較為薄弱。[14]在教學中強化形式感訓練,按圖形、文字、色彩做分類強化,并對同一主題進行多種形式的不同表達訓練,以及同一形式倒逼不同創意思路的拓展訓練。如以“鞋子”為主題,要求學生充分挖掘不同鞋子的形象特點,結合形態變化、性質變化等圖形創意方法嘗試多種形式的表達(如圖4)。意識一旦形成,學生會主動在學科競賽等專業實踐中重視形式感的表達,同時選擇自己能力范圍內最適合當前創意的表現形式進行呈現(如圖5)。

另一方面是鼓勵以美育實踐服務社會。大學作為社會系統的子系統,無論是從高等教育的規律出發,還是從審美能力的培養來看,都需要開展服務社會的美育實踐活動[15]。服務社會的美育實踐是將書本上、課堂內的知識技能與真實的社會需求相結合,讓學生在實踐中體會效用之美、創造之美。如在《CI策劃與設計》課程中,要求學生結合鄉村振興戰略,積極挖掘本地文旅資源,運用系統思維打造特色品牌,以回應農產品營銷、品牌傳播、新農村建設等時代命題。

(三)強化審美意識

個體的審美意識是審美素養中與人文素養聯系最緊密的部分,主要包括審美趣味和審美理想兩種形式[16]。審美趣味雖無統一標準,但仍有高低、廣狹之分。網絡無邊界的特征和媒介迭代升級的加速,讓大學生的審美價值取向愈發容易受到復雜多元的外部環境沖擊,一些披著“美”的外衣的低俗內容對大學生培養健康、高級的審美趣味極為不利。作為教師,既要拓展也要注意篩選美育資源,引導學生培養高雅的審美趣味和廣闊的審美視野。

在資源的開發上,采取線上與線下相結合、學校與社會相結合、國內與國外相結合的綜合性策略。如在《現代設計藝術史論》課程中,將高水準的紀錄片、電影、博物館網站等線上資源配合實地資源一起作為課堂內容的有力補充,引導學生從歷時性和共時性的角度深刻領悟現代設計藝術的價值,既彌補了課堂美育時間不連貫、不充分的不足,又拓寬了學生的審美視野,有利于其養成高級的審美趣味(如表2)。

審美理想是審美趣味不斷積累、沉淀、改造和綜合的結果,高級的審美趣味才能形成進步的審美理想。而個人的審美理想又總是與一定的社會理想相關聯,因此,在美育實踐中要加強對時代精神以及社會發展需要的認識和表現,引導學生樹立積極向上的審美人生觀,養成高尚人格。如在《數字圖形設計》《廣告創意與表現》等課程中,要求學生選取公益廣告大賽命題或其他學科競賽中與中國傳統文化、民族藝術相關的主題進行創作。通過帶領學生分析命題要求、學習往屆獲獎作品、挖掘時代精神和符號等方式,將人文內涵和情感訴求融入設計表現,創作出有溫度、有高度、有力度的優秀作品。在第八屆米蘭設計周-中國高校設計學科師生優秀作品展“二十四節氣文化作品設計大賽”中,學生將敦煌壁畫藝術作品與現代藝術相結合,以驚蟄、芒種、白露、冬至為代表進行插畫設計,畫面色彩在貼合敦煌壁畫原有配色上進行創新,表達出不同節氣敦煌世界中的風趣生活,并將主視覺應用于文創設計,增強了視覺美感與敦煌歲時節令文化的宣傳力度(如圖6)。學生從被動的美育接受者,轉變成了主動的美育踐行者,同時還收獲了專業上的認可(如表3)。

結語

廣告學專業的藝術設計類課程是推進美育落實和培養高素質專業人才的重要落點,但在教學過程中卻面臨著種種現實挑戰。高校亟需對此類課程進行針對性改革,在課程實踐中以積累審美知識、提升審美能力、強化審美意識3條并行主線推進美育與專業知識教學的融合,幫助學生從被動的知識接受者轉化為主動的美育實踐者,不斷提升審美素養,激發創新創造活力。

基金項目:本文系2022年度湖南省普通高等學校教學改革研究項目“廣告學專業藝術設計類課程教學的美育實踐研究”(HNJG-2022-0545)的階段性成果

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.關于全面加強和改進新時代學校美育工作的意見[EB/OL][2023-11-19].http://www. moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1778/202010/t20201015_494794.html

[2][6]杜衛.美育三義[J].文藝研究,2016(11):9-21.

[3]朱光潛.《西方美學史》[M].北京:人民文學出版社,2003:436-437.

[4]蔡元培.《美育與人生》[M].濟南:山東文藝出版社,2020:156.

[5](西漢)戴圣.《禮記》[M].沈陽:萬卷出版公司,2019:314-315.

[7]陳培愛.《廣告學概論》[M].北京:高等教育出版社,2014:101-102.

[8]Hayes J R. Cognitive processes in creativity[M].Handbook of creativity. Boston, MA: Springer US, 1989: 135-145.

[9]金昕. 美育與大學生人格養成[D].東北師范大學,2009:48.

[10]李葉,李杰,吳瓊.教會還是塑造?吳瓊:未來的設計教育要幫助學生在復雜情境中求解[J].設計,2023,36(06):66-71.

[11]顧平.情境、感知與沁潤——美育中美感捕獲的“自我”姿態[J].美術,2021,(03):6-13.

[12][16]杜衛.論審美素養及其培養[J].教育研究,2014,35(11):24-31.

[13]薛富興.文化轉型與當代審美[J].文藝研究,2001,(03):4-15.

[14]趙智慧. 廣告設計類課程教學探索與思考——基于十屆大廣賽的參賽實踐[J]. 設計, 2019, 32 (09): 108-109.

[15]耿婕.大學生審美素質提升的思考[J].教育理論與實踐,2023,43(27):8-12.