胡和生:人生“幾何”

中國數學界第一位女院士、復旦大學教授胡和生身上有一種反差強烈的氣質。她出身藝術世家,外表溫柔甜美,然而接近她的人卻很容易感覺到,她的內心強大異常。

胡和生曾師從著名數學家蘇步青,與谷超豪是一對被數學界傳為佳話的院士夫妻。2012年,相伴相知一生的丈夫先她而去。2024年2月2日,96歲的胡和生也去世了。“谷超豪星”畔又多了一顆星,雙子星閃耀在數學群星之中。

“大松博文”式訓練

1950年秋,胡和生大學畢業,投考研究生,被北京大學和浙江大學同時錄取。由于擔心不適應北方氣候,又聽說蘇步青是幾何大家,她選擇了浙大。

那年蘇步青招了包括胡和生在內的三名女研究生,一進校就要求她們參加討論班,閱讀意大利數學家的一本數學名著并作報告。蘇步青是有名的嚴師,不但要求學生將推理和推導過程準確復述出來,還要求他們用簡明扼要的語言將作者的思路概括出來。學生作報告時,他總是步步緊逼,不斷追問,答不出就當場訓斥,甚至責令其停止報告,這被稱為“掛黑板”。

胡和生畢業于教會辦的

清心女中(后改名為上海第八中學),對閱讀英語文獻并不感到困難,但她害怕被掛黑板,準備得格外充分,報告清楚詳盡,有問必答。連以挑剔聞名的蘇步青都點頭微笑,稱贊她“講得很好”。

胡和生第一次報告之后,蘇步青根據她的水平,指定她閱讀國際數學刊物上的最新論文并作報告。此后,每周增加了一次報告論文的討論班,每次都由胡和生作報告。這些論文有英文、德文、法文和俄文的,從二三十頁到上百頁不等。當時沒有復印機,單單把這些論文抄下來也得花許多時間。她要硬著頭皮復習德文,自學俄文,終日演算和推導,常常熬到深夜。

有一次,她為了準備報告熬到下半夜,實在撐不住,伏案睡著了。第二天早上,她被一陣猛烈的敲門聲驚醒,才意識到已過了上課時間。一開門,憤怒的蘇步青沖了進來。看到滿桌的論文、辭典和講稿,他才消了怒氣,但要求她馬上回到課堂開始作報告。

這是一種“大松博文”式的訓練,體弱多病的胡和生只能拼了,另兩位研究生只讀了一學期就退學了。經過這樣的訓練,胡和生學會了如何準確而高效地閱讀論文,也體會到要研究前沿課題必須閱讀最新論文。

解決了“60年沒有解決的重大問題”

黎曼空間運動群的空隙性問題是意大利著名數學家福比尼提出的,他在1903年首先發現,黎曼流形運動群的參數數目有空隙。這成了微分幾何研究的新熱點,60多年來很多數學家投入其中,確定了第一和第二空隙,但第二空隙要在空間維數大于248時才能得到證明。

胡和生多方查閱文獻,埋頭苦干,終于給出了一個最佳公式,建立了確定空隙的一般方法,由此可得出黎曼空間運動群的所有空隙。

這是一個突破性的研究成果。蘇步青非常興奮,大加贊賞。

1979年,胡和生訪問美國,她在質量規范場方面的研究得到了重視。美國著名物理學家斯坦利·迪塞爾在其論文和寫給楊振寧的信中提到,她的成果具有首創性,十分有意義。

1991年,胡和生當選為中國科學院學部委員(院士),成為中國數學界第一位女院士。蘇步青在推薦時稱她為自己的“接班人”,并說:“我畢生效力的微分幾何方向長期以來靠她來主持。”他還說,她這次當選為學部委員名副其實,中國科學院數理學部數學組的學部委員們都贊成。

院士伉儷

多年后,谷超豪依然記得與胡和生的初見。

那是1950年初秋,他在浙江大學數學系的圖書室里遇到了剛進校不久的胡和生。胡和生說,蘇步青先生給了她一篇論文,有些地方她沒弄清楚,想請谷超豪幫她看一看。那篇論文很難,她已請教過多位老師,白正國教授讓她找谷超豪幫忙。

谷超豪說:“好啊,論文呢?”胡和生說論文在宿舍里,說完就氣喘吁吁地跑回去取了來。這讓谷超豪印象深刻。在他的指點下,胡和生很快就把疑難問題都弄清楚了。

在院系調整中,他們雙雙隨蘇步青來到復旦大學。朝夕相處中,兩人走到了一起,1957年元旦,他們結婚了。王元等數學界友人在賀信中寫道:“你們是數學事業中的好戰友,今天又成為最親密的伴侶。說實在話,我們是很羨慕你們的。”

婚后,胡和生和谷超豪共同商定,誰也不要因家庭影響工作。他們總是想盡辦法來節省時間,就連炒個菜也要運用統籌學方法。

胡和生的祖父和父親都是名畫家,耳濡目染之下她對衣服穿搭很有眼光。谷超豪先后擔任復旦大學副校長、中科大校長,社會活動很多。每次出席重要活動,胡和生都要關心一下他的“行頭”。谷超豪滿意地說,只要經她的手這么一弄,總是蠻精神的。

直到晚年,他們一直共用書房,十多個大書柜的藏書不分彼此。他們喜歡分享討論,互相提問,互相核驗。谷超豪笑說,自己是X,胡和生是Y,共組了一道牢固而充滿愛意的二元一次方程。

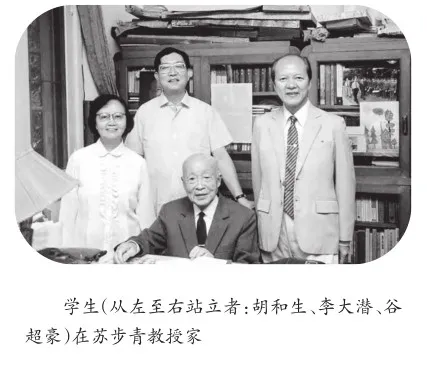

1982年,谷超豪與胡和生在訪問德國期間去了法國巴黎,黃昏時手牽手到巴黎圣母院附近散步。就在流連忘返之時,他們竟邂逅了老師蘇步青。蘇步青是應法國數學家李翁斯之邀,在弟子李大潛陪同下來訪的。

為了紀念塞納河畔這意外相聚,蘇步青即席賦詩一首《同谷超豪、胡和生、李大潛游巴黎》。

詩曰:“萬里西來羈旅中,朝車暮宴亦稱雄。家家塔影殘春雨,處處林嵐初夏風。杯酒真成千載遇,遠游難得四人同。無須秉燭二更候,塞納河邊夕陽紅。”

(源自《中國新聞周刊》,紫陌紅塵薦稿,有刪節)

責編:潘茜