川渝地區船棺葬與福建武夷地區船棺葬比較研究

摘要:自20世紀50年代以來,在福建及四川、重慶不斷發現有以船型棺木作為葬具的葬制,被稱為“船棺葬”。本文通過整理兩地船棺葬分布的地理特征、文化內涵、使用族屬及所反映的宗教意識等方面來進行綜合比較研究。

關鍵詞:武夷山;川渝地區;船棺葬;比較研究

一、地理特征

(一)福建武夷地區船棺葬地理分布

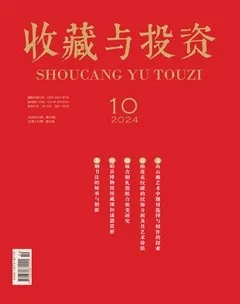

武夷山是我國閩贛兩省的交界山脈,歷經千萬年的地殼運動,形成了壯麗秀美、姿態各異的奇峰怪巖。武夷山船棺主要發現于福建崇安縣境內,多分布于該縣境內的九曲溪兩岸懸崖峭壁的石洞之中。這些石洞距離地表較遠,通常高度在幾十米,位置相對較為隱蔽,不容易被人發現。但最早至南朝時期,就有關于武夷船棺的記載:陳天嘉年間顧野王奉使入閩,謂“建安有武夷山,溪中有仙人葬處”①。之后的朝代也有對武夷船棺的記載,《武夷山志》卷之四記載了宋代理學大家朱熹所作的《九曲棹歌》就有記載船棺:“三曲君看架壑船,不知停棹幾何年。桑田海水今如許,泡沫風燈敢自憐。”此外,在《太平寰宇記》《輿地紀勝》都有對船棺的記載,對于武夷船棺的稱呼也各有不同。古人認為船棺帶有許多神秘的色彩,常稱之為“仙蛻”“仙船”等。

古文獻中關于武夷船棺的記載較多,但是目前所發現的船棺數量與文獻中所記載的有出入。1979年,福建崇安縣文化館文物組對武夷船棺以及與船棺有關的遺跡的分布和現狀作了一次全面的調查。此次調查參考了古文獻,古文獻中對于武夷船棺確切數量的記載為13座,還有一些地區文獻中有關于船棺的記載,但對于具體船棺數量沒有明確記載。此次調查中,初步發現船棺數量共17座,尚未發現完整的船棺。

(二)川渝地區船棺葬地理分布

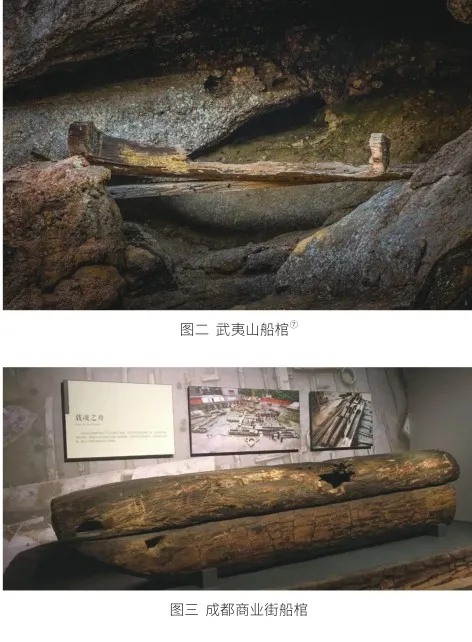

川渝地區的船棺分布較廣,主要集中分布于流經成都平原的岷江和沱江流域,在達州、雅安和重慶附近的河流邊也有發現,但數量相對較少。川渝地區船棺葬選址通常位于河階臺地上或者河流沖積地帶相對較高的坪地上。自1954年先后在四川、重慶的寶輪院和冬筍壩發現船棺墓葬群,至2018年,現已經發掘了410座船棺墓。

二、文化內涵

(一)兩地區葬制比較

武夷地區船棺采用崖葬制,葬式為單人仰身直肢葬。崖洞大致離地面20~50米,斷崖下通常有河流流經。選擇放置船棺的崖洞洞口較矮而寬,高度通常在1.5米左右,洞口寬度通常超過5米,洞內也較深,一般深度在3米以上,且洞穴皆系天然形成。一個洞穴內通常放置一棺,少數放置數棺。

從川渝地區現已發掘的船棺來看,絕大多數為長方形豎穴土坑墓,墓坑一般排列整齊,頭向多朝向河流。部分墓葬設有二層臺,有單人墓和一坑多棺合葬墓。多數墓坑內填有青膏泥或白膏泥。葬法有一次葬和二次葬。葬式以仰身直肢葬居多,另有個別俯身葬②。

(二)兩地區葬具比較

武夷船棺一般較長,長度一般在5~7米,地較為堅硬,體形輕薄,分船棺底和棺蓋兩個部分,船棺蓋與棺底都以整木鑿成。底部鑿成長方形,而稍削平。棺的頭部和尾部又分別向外延伸出幾十厘米,兩邊各有一洞,底部兩端向上翹起呈船形,棺蓋呈半圓形,內部刨空,棺蓋也同棺身一樣向頭尾兩端延伸,棺蓋頭部延伸出的長度比棺身長,頭部略翹起,有頭高尾低之狀③。船棺制作規整,表現了較高的制作水平,其材質經福建林學院林學系鑒定,為當地所產的一種楠木—閩楠。

川渝地區船棺葬具根據其形制不同,成都考古文物所的陳云洪先生將其分為三型:A型船棺首尾兩端皆上翹,依據艙室內有無小棺分二亞型。B型首尾兩端平齊。C型一端上翹一端平齊。根據艙室變化及有無小棺,分三亞型④。A型船棺中無小棺的船棺長度一般在4米以內;有小棺的船棺長度長于無小棺的,且多在5米以上。B型船棺長度一般為2~4米,相對A、C型都較短。C型船棺中無艙室的明顯較短,船棺長度多在2~3米,艙室較深的在5米左右,長者可達10余米,多個艙室的船棺長度更甚,如成都商業街所發掘的13號船棺長18.8米。船棺主要由楠木制成。將楠木上部削去一小半,使其略呈半圓形,再將中部刳空成船舷狀,底部亦稍削平,兩端由底部向上斜削使其翹起成船形。制作方法是將兩端截齊的粗圓木從中剖開,取其中的一半圓木將中段掏挖成圓角方形船艙,圓弧艙底,從底部的燒灼痕跡推斷應是使用燒鑿結合的方法制成,有的棺壁還有髹漆。部分船棺艙內另置長方形小棺,這樣船棺實際變成了船槨⑤。

(三)兩地區隨葬品比較

武夷山地區隨葬品較少,尚未發現隨葬品中的等級差別。隨葬品一般置于船棺內。隨葬品主要有龜狀木盤、絲織品殘片(主要是墓葬主人的穿著,主要由大麻、苧麻、絲、木棉構成)、殘竹席、陶器、尸墊、豬下頜骨、鵝卵石。對于豬下頜骨,學者們通常認為是祭祀之后遺留下來的。

川渝地區發現的船棺數量較多且存在等級差別,且一般置于船艙內或小棺之中。出土器物有陶器、銅器、鐵器、玉器、漆器等,其中以陶器與銅器為主。陶器多為生活用品,銅器中多為明器而非實用器,主要為矛、戈一類。隨葬品的擺放也有一定規律可循,船艙向岸的一端置陶器及銅炊羹器,另一端則斂放尸體,銅兵器則放在尸艙的旁邊。

(四)兩地區的年代比較

武夷地區船棺的年代,根據《文物》1978年5期發表的該船棺碳14測定年代距今3800年左右,相當于夏商之際。隨葬的生活器皿與生產工具,皆具有福建青銅時代的地方特色,棺中大麻、苧麻制品是目前福建地區發現最早的絲織品。此外,我們從船棺的結構和制作技術上推測其年代應為青銅時代,下限不晚于西漢。

川渝地區的船棺主要集中于春秋戰國時期。早期可至商代末期至西周早期,下限可至秦滅巴蜀時期。早期的有2002—2003年在金沙遺址萬博地點發現的船棺墓1座,根據其中出土的隨葬品可斷定時代為商代末期至西周早期。晚期的有20世紀50年代在重慶市巴縣銅罐驛冬筍壩和四川省昭化縣寶輪院兩個遺址②。

三、兩地區船棺葬的使用族屬

對于武夷地區崖洞船棺,目前主流觀點認為是屬于早期居住在武夷山的先民—古越部族。《漢書》記載,古越族是生活在水上的,船是他們重要的生活工具,在死后就自然而然地使用船形棺了。

川渝地區的船棺葬在族屬方面還存在較大爭議。目前主要有四種觀點。一是有堅持巴人遺存;二是堅持蜀人文化遺存;三認為最先為巴人使用,隨后蜀人受巴人影響也使用船棺葬;四認為不是巴蜀文化遺存,而是巴蜀境內苗瑤系統族落的遺存。這四種觀點都是來自曾經生活在川渝地區的巴蜀民族,巴人蜀人生活習俗相近,難以明顯地區別出來。或許只有等到后面有更多的實物或者相關的文字記載發現才能斷定川渝地區使用船棺葬的族屬了。

四、兩地區船棺的起源與反應的宗教觀念

武夷地區是目前國內發現使用船型棺最早的地區。對于在三千年前,當時武夷地區人明明可以選擇更為簡便的土葬或者其他便利的葬式,但卻選擇了距離地面幾十米高度的溪邊懸崖上的天然石洞中使用船形棺,這樣的喪葬方式必然反映出當時人們的生死觀念。但由于年代比較久遠,又缺乏相關文獻記載,所以目前對于武夷山區古老居民使用船棺的具體含義,學術界并沒有統一的說法。根據目前一些民族志記載,我們認為使用船棺懸葬可能有以下幾個原因:一是古人對于高山的崇拜意識,認為山岳越高越接近“天”,基于此,生者把逝者安放在最接近“天”的地方,以便使死者的靈魂更快地升入“天國”,從而使他們不被世人打擾,更好地庇佑后代。二是放置于懸崖山洞中,可能與山洞穴居的古老生活習俗有關,他們認為最初是居于山洞中,山洞自然也應成為他們最后的歸所。三是使用船棺是因為當時船是古越人民的主要交通工具,是日常生活中必不可少的用具,人死后以船棺為葬具體現了生者對于死者的敬意,希望死者在另外一個世界同樣能夠使用生前的工具。其次,從考古發現的龜形木盤可以了解當時人們經常與水打交道。龜生活于水中,武夷先人將木盤制成龜形,反映了龜是當時常見的一種動物,被賦予某種特殊的含義才會被作為陪葬品。

關于川渝地區船棺的來源,目前很多人認為可能來源于武夷山區。首先,我國船棺葬使用地區以武夷山區最早,其次,從目前船棺葬考古發現來看,武夷山區為起點,向西部、西南部以及東南沿海的一些國家傳播。從發現的船棺年代來看,呈現距離武夷山越遠,年代相對越晚的規律。川渝地區船棺發現較多,對于其反映的宗教觀念,我們一般認為屬于千里歸宗、以船送魂的宗教意識。“送魂”是巴蜀先民喪葬習俗中的一項重要內容。《蜀王本紀》中記載:“李冰以秦時為蜀守,謂汶山為天彭闕,號曰天彭門。云亡者悉過其中,鬼神精靈數見。”從文獻記載來看,蜀人亡靈必須經過的天彭門,位置相當于今成都平原西部邊緣山區以及岷江上游的川西北高原,而這正是文獻資料中所指的蜀人祖先的發源地。由此可見,這應是蜀人將死者亡魂送往祖先發源地的反映⑩。據此,我們推測當時先民以船棺為“送魂”的交通工具。依據古人“事死如事生”的觀念,當人去世后,生者希望死者在地下能夠像生前一樣繼續使用生前的器物,所以生者便以船為棺,在棺上放置隨葬品留給死者繼續享用。因此,水域區的人們沿襲死后以船為棺的葬俗。

五、武夷船棺與川渝地區船棺葬之間的關系

(一)武夷船棺與川渝地區船棺葬的相同點及差異

兩地區相同點表現為:兩地區葬址均選在河流附近,在葬具的選擇上基本都使用楠木制作而成,在葬制上都以單人仰身直肢葬為主。

兩地區的差異點主要表現為以下六方面:一是葬制與葬俗上,武夷地區船棺葬于較高懸崖洞內,屬于崖洞葬,墓主人頭向與崖面的走向一致,以一次葬為主;川渝地區船棺則與普通葬式相近,葬于地下,屬于土葬,墓主人的頭向基本都是朝向河流的方向,有一次葬和二次葬。二是船棺的制作方法。武夷地區是直接刳成船形,川渝地區則是選取楠木分成兩塊之后,用火灼燒楠木中心再慢慢制成船形。在形制方面,川渝地區的形制較多樣。三是在隨葬品上,兩地表現差異較大。武夷船棺隨葬品較少,且生活用品居多;在川渝地區所發現的船棺葬中,隨葬品與墓主人的身份地位以及船棺大小有關。墓主人身份等級越高,船棺越大,隨葬品越豐富。隨葬品的種類也較豐富。除生活用品外,還有較多的兵器。四是年代差異也較大。武夷地區發現的船棺最早可至夏商時期,而川渝地區的船棺則最早至西周初期,晚至漢代之際。

(二)兩地區的關系蠡測

依據考古發現,福建武夷船棺葬俗與臺灣地區所發現的新竹縣上坪溪上游馬巴來山腹洞穴中“原住民”懸棺的遺跡非常相似。臺灣地區的“原住民”是由島外先民遷移至島內而來的,其中一支便來源于大陸的古越族。依據我國目前的考古發現,除福建及川渝地區,懸棺在長江中下游的陜南、鄂、湘、贛、浙、閩一帶都有發現 ,但目前這些地區所發現的懸棺棺葬年代都晚于福建地區。古越族支系眾多,被稱為百越。百越分布較廣,由最初主要分布于東南沿海而后一部分遷移前往廣西、云南、四川地區,另一部分跨越臺灣海峽前往臺灣島,成為島上“原住民”,便保留了在大陸時期的喪葬習俗。因此,對于川渝地區的船棺葬,筆者猜測,是否由古越族遷移至四川地區,受盆地地形限制,成都地區多為平原,由懸棺葬轉為土葬,但保留了船棺的形制,隨著后期生產力技術發展,船棺形制種類及隨葬品規模較武夷山地區的船棺葬才有了較大提升。

六、結語

船棺葬是古代先人的喪葬禮俗,關于其更深層次的文化內涵研究需要更多的考古學資料支撐,尤其是武夷山地區的船棺葬俗,資料相對少。船棺葬的族屬問題、起源問題、武夷船棺的安葬方式以及筆者所作的一些猜測,這些問題都有待更多的資料出土才能解答。

作者簡介

劉歡珍,女,江西吉安人,汕頭市博物館專業技術人員,碩士,研究方向為文物保護與利用。

注釋

①楊有德:《武夷山船棺—中國最早的崖葬》,《中學歷史教學參考》,1997年第7期第24頁。

②婁雪:《川渝地區早期舟船文化的考古學觀察》,《中國港口》,2017年增刊第1期第61-66頁。

③福建省博物館,崇安縣文化館.《福建崇安武夷山白巖崖洞墓清理簡報》,《文物》,1980年第6期第12-20、99頁。

④陳云洪:《四川地區船棺葬的考古學觀察》,《成都考古研究》,2016年第88-114頁。

⑤馮漢驥,楊有潤,王家祐:《四川古代的船棺葬》,《考古學報》,1958年第2期第77-95、145-152頁。

⑥http://wwj.wlt.fujian.gov.cn/wwzy/wwxc/202207/t20220724_5960531.htm。

⑦https://www.44whcfuzhou2021.cn/node/13601/20210719/60f554e446aac.shtml。

⑧https://cdmuseum.com/wenhua/202011/1948.html。

⑨https://cdmuseum.com/xianqin/201901/41.html。

⑩段塔麗:《戰國秦漢時期巴蜀喪葬習俗—船棺葬及其民俗文化內涵》,《中國歷史地理論叢》,2002年第1期第118-123頁。