納西族東巴畫與現代東巴畫的比較研究

摘要:麗江納西族東巴文化在國內外頗為人知,東巴畫作為東巴文化的一部分,具有很高的藝術價值。然而,進入20世紀以后,東巴畫呈現兩種不同的形態。一是分布于納西族的傳統東巴畫,二是融合時代環境而出現的現代東巴畫,二者有一定程度的關聯。因此,對兩者的比較研究成為具有藝術價值的命題。本文從納西族東巴文化的發展流變開始,進一步探究繪畫的本體,通過傳統東巴畫與現代東巴畫的主題選擇對比來分析它們之間的關系,進一步延伸出從傳統到現代東巴畫的視角、功能以及創作方式的轉變,最后結合新時代的文化背景去展望東巴畫的發展走向。

關鍵詞:納西族;傳統東巴畫;現代東巴畫;比較研究

一、雙生花:納西族繪畫藝術的發展流變

博厄斯曾說過:“一切文化現象都是歷史發展的結果。”①納西族的繪畫藝術也諸如此類,在歷史發展過程中,美術也在不斷更迭,變化的同時帶來的是更文明先進的美術形式。隋唐以來,納西族的原始宗教信仰受到了藏族苯教、藏傳佛教、漢族道教等多種宗教的影響,逐漸形成了東巴教,東巴藝術也因此隨著東巴教的成熟而發生演變。到了明清時期,納西族東巴繪畫藝術開始吸收漢藏繪畫技法,技藝逐漸走向成熟。這一時期的東巴藝術繼承了納西族古老的繪畫傳統,還融合了佛教、道教等文化因素,并吸納了漢、藏等民族的繪畫技法,也吸取了藏族唐卡的藝術造像特點,最后形成了獨具特色的納西族繪畫藝術。

20世紀70年代后期,麗江一些學習美術的學者,在高等美術院校學習傳統中國畫和西方傳統繪畫理論和技法后,在美術學習、教學和創作過程中,逐漸了解、發現、收集、學習、整理麗江傳統東巴繪畫,在各自創作的美術作品中融入麗江傳統東巴繪畫的一些造型方法、表現手法,特別吸取了東巴文字特有的“字畫同一”的藝術表現形式,現代東巴畫因此誕生②。

傳統東巴畫與現代東巴畫表現形式雖然有所不同,但是兩者均承載了深厚的文化內涵。它們不僅是藝術創作的成果,更是文化發展歷程的見證。通過研究傳統與現代東巴畫,我們能夠更好地理解納西族文化的歷史變遷與當代發展,為東巴文化的傳承與創新提供有益的參考。

二、是誰在畫畫:族群身份與藝術認同

在古代社會中,納西族的一切活動包括神話傳說、文學故事、繪畫雕塑、歌舞聚會等活動,都是在一定宗教活動中展開的,這便需要宗教活動的主持者—祭司③出面,祭司叫“東巴”,意譯為智者,是納西族中的知識分子[1]。在納西族中,東巴祭司們承擔了傳統東巴畫的創作工作,他們在相應的節日活動中會利用不同的美術形式進行創作,這在納西族群中是一種身份的認同。東巴創造的藝術是從原始時期先民們的祭祀儀式中沿襲發展而來的,傳統東巴畫包含納西族人民對東巴的認同感、歸屬感。

在現代東巴畫的創作領域中,主要創作者已經由傳統的“東巴”擴展至多元化的人群。自20世紀起,現代東巴畫的繪畫群體開始嶄露頭角,這些創作者通常具備較好的教育背景并經過系統的專業訓練。東巴文化的傳承人在現代東巴畫的創作上也發揮了顯著作用。此外,業余愛好者是現代東巴畫的創作的重要力量,他們憑借對納西族文化的熱愛和對東巴畫的濃厚興趣,創作了大量融合當代藝術元素的東巴畫作品。這些現代東巴畫的創作主體,在保持東巴文化精髓的基礎上,融入新的創意和元素,為東巴畫注入了新的生命與活力。

因此,我們可以得出結論,傳統的東巴畫中存在納西族人對本民族族群身份和藝術的認同。相對于現代東巴畫來說,這種族群的認同感基本已經在逐漸消失,對于傳統東巴畫的藝術認同也是基于一種時代性。從最初的創作主體“東巴”到如今不同類型、不同工作的繪畫者,東巴畫傳達了時代的進步性以及民族的融合性。

三、以古方今:傳統東巴畫與現代東巴畫的主題對比

東巴畫從最初帶有原始趣味的美術到今天的現代藝術,整體風格發生了翻天覆地的改變,而筆者這次將從繪畫主題去分析對比二者的不同,這便需要選擇以下幾個方面切入進行比較研究。

傳統東巴畫在主題選擇上展現了一定的穩定性,其核心聚焦于東巴形象,緊密圍繞宗教信仰與民族習俗展開探討,具體主題涵蓋婚姻、喪葬、生育等多個方面。以婚姻題材中的請素神儀式為例,該儀式深刻融入納西族婚禮儀式中,通過東巴祭司的宗教儀式,實現新娘靈魂從母家素神至夫家素神的轉移,此舉體現了東巴文化對家族、靈魂與生命的深刻崇敬與祈福愿景。在婚禮的裝飾與道具設計中,納西族傳統繪畫與圖案元素如祥云、蓮花等被廣泛運用,這些元素均承載著吉祥、美好的寓意。納西族采用象形文字作為記錄方式,東巴祭司用象形文書寫婚書,在婚書上書寫的象形文字體現了東巴文與東巴畫的同源之處。

在喪葬題材中,傳統東巴畫通過《神路圖》這一形式得到深刻體現。《神路圖》④的長度多變,最短者約7米,最長者可達17米,寬度保持在30厘米左右。此圖在開喪儀式上被斜鋪于棺頭至大門外的路徑上,旨在展現從地獄到天堂的完整旅程。《神路圖》在我國古代繪畫史上被譽為“直幅長卷之最”,圖中靠近死者的一側代表鬼界,而最外端則象征神界。東巴祭司在念誦經文的同時,跳著東巴舞蹈,將死者的靈魂從“地獄”引至“神界”,使其得以在祖先居住的北方故里享受永恒的詩意棲居。

在生育主題的東巴畫中,與生育、母子關系緊密相關的紙牌畫得到廣泛應用,以祈求母子平安、生育順利。東巴在法事活動中所佩戴的“五幅(佛)冠”法帽,其上繪制了教祖與護法神的形象,體現了宗教儀式的莊嚴與神圣。此外,東巴在小型法儀中所使用的紙牌畫,尺寸為20~30厘米長,10厘米左右寬,內容涵蓋女神、山神及署神等神靈形象。這些紙牌畫在繪制上并不追求細膩逼真,更側重于形似的表達,色彩運用相對簡略。用于占卜的紙牌畫數量眾多,最多可達108片,并配有卜卦文字,形成了圖文并茂、造型簡潔的藝術形式,是東巴藝術中一種小巧且獨特的形態[2]。

因此,我們可以發現傳統東巴畫的核心功能聚焦于儀式祈福與祭祀,其圖像中的神像、動物、植物等形象,均承載著與祈福、吉祥緊密相連的深層文化內涵。這些元素不僅具備審美裝飾的價值,更承載著豐富的象征意義,能夠喚起人們的敬畏之情。

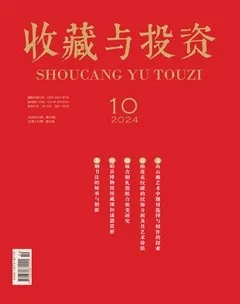

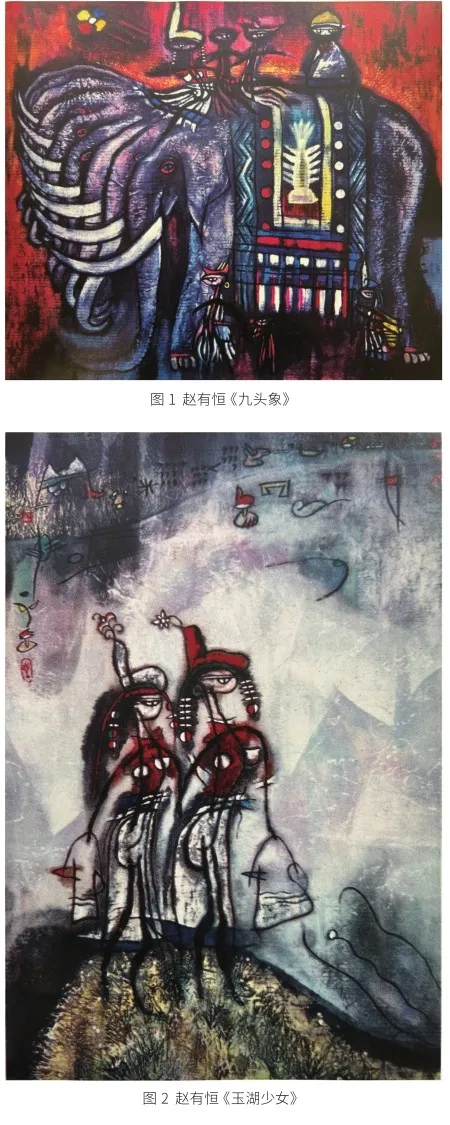

在現代東巴畫的創作中,相較于傳統東巴畫主題選擇呈現顯著的多樣化和創新性特點,現代東巴畫家在題材選擇上更多地聚焦人與自然的關系。以張云嶺和趙有恒的作品為例,趙有恒的《九頭象》(圖1)顯著地體現了從抽象到具象的演變過程[3]。大象的形象被賦予了更為具體和清晰的輪廓,色彩運用上展現出極高的自由度和隨性,這種風格既繼承了傳統東巴畫的精髓,又通過吸收云南重彩和中國工筆畫的技法,實現了對傳統東巴畫的創新與發展。在他的另一幅作品《玉湖少女》[3](圖2)中,我們觀察到畫面上描繪了兩個身著納西族傳統服飾的少女,她們似乎正在凝視遠方的雪山。此作品在構圖上創新地融入了東巴文字元素,形成了獨特的圖畫組合。更為顯著的是,這幅作品的主題焦點從傳統的以神為中心轉變為以人類為中心,凸顯了藝術家對于人類生活與情感的深刻關懷,展現了以人為主的藝術視角。在張云嶺的《老馬志士》(圖3)中,馬的形象被賦予了多樣化的表現形式,這體現了現代東巴畫在作品主題上的靈活轉變[4]。現代東巴畫在主題選擇上的廣泛性和多樣性使得作品不再局限于宗教活動,而是更多地關注當代社會、人文和自然等主題[5],體現了現代東巴畫在主題選擇上的創新性與自由度。

在社會變遷與審美觀念演進的背景下,現代東巴畫的創作者開始以更寬廣的視角審視并記錄現實生活,從更深層面表現人們的日常活動及情感世界。這些作品不僅是對納西族生活方式的真實記錄,也是對自然、生命和人性等深刻主題的藝術詮釋和真誠表達。

四、走向何處:納西族文化的雙重表達路徑

在現代社會背景下,傳統東巴文化的傳承面臨嚴峻挑戰。由于傳統東巴祭司角色的淡化以及年輕人對這一藝術興趣缺乏,加之東巴文字本身晦澀難懂,東巴文化的傳承面臨斷代危機。為此,政府需加大政策支持力度,為傳統東巴文化的傳承搭建平臺,并利用民族文化復興的契機,將麗江地區的東巴文化推向更廣泛的領域,以提升其社會認知度和影響力。

現代東巴畫在傳統東巴畫的基礎上,融入了現代元素和審美觀念,形成了具有時代特色的藝術作品。隨著現代科技手段的迅猛發展,現代東巴畫的傳播與展示形式正經歷革命性的變化。數字化技術、虛擬現實等先進技術的應用,使得現代東巴畫能夠以更加生動、直觀的方式展現在觀眾面前,不僅提高了其吸引力,也增強了其影響力,為東巴畫的學術研究、傳承及普及提供了強有力的技術支持。

對于納西族未來文化的發展,傳統東巴畫與現代東巴畫的融合至關重要。兩者并非獨立存在,而是緊密相連、相互依存。未來隨著東巴文化的廣泛傳播和認知度的提升,納西族文化將迎來新的發展機遇。同時,對東巴文化的深入研究也將有助于增強中國文化自信,對于弘揚中華文化有一定的價值意義。

五、結語:傳統到現代的轉變

綜上所述,東巴畫作為納西族獨特且歷史悠久的藝術形式,其深厚的文化底蘊和藝術魅力備受矚目。從傳統東巴畫到現代東巴畫這個過程經過了多個角度的轉變,無論是從視角、功能還是創作方式上面都有了進一步提升。

(一)視角轉變

由宗教開始轉變為現實生活。東巴畫早期主要服務于宗教儀式和祭祀活動,具備鮮明的宗教功能;現代東巴畫正經歷由宗教向現實生活的顯著轉變。

(二)功能轉變

由祭祀功能轉變為傳達功能。傳統東巴畫的祭祀功能是其核心特征之一,而如今的東巴畫已轉變為一種承載豐富文化價值的象征,被廣泛應用于各種裝飾物件中,成為連接傳統文化與現代生活的橋梁。

(三)創作方式轉變

由程式化轉變為多樣性。傳統東巴畫在創作方式上有程式化傾向⑤,而現代東巴畫已逐步擺脫這種程式化的束縛,展現出更為多元和豐富的藝術風貌。

因此,多樣化的轉變賦予了東巴畫更為豐富的內容和深厚的文化內涵,這些轉變不僅體現了傳統與現代的交融,更凸顯了現代社會藝術元素在其中的滲透。在當代藝術多元發展的背景下,現代東巴畫正經歷風格的交替與重構,這不僅是對傳統東巴畫的繼承與發揚,更是對納西族文化在現代社會中的創新與發展。

作者簡介

李曉會,女,河南濮陽人,碩士研究生,研究方向為美術史論。李大寶,男,安徽合肥人,碩士研究生,研究方向為中國畫。

參考文獻

[1]趙世紅,和品正.東巴藝術[M].昆明:云南人民出版社,2002.

[2]木仕華.東巴教與納西文化[M].北京:中央民族大學出版社,2002.

[3]趙有恒.趙有恒現代東巴畫[M].沈陽:遼寧美術出版社,1998.

[4]張云嶺.張云嶺畫集—重彩東巴象形文[M].昆明:云南美術出版社,2010.

[5]張志宏.傳統東巴畫與現代東巴畫之比較[J].大舞臺,2014(1):235-236.

注釋

①[美]弗朗茲:《博厄斯:〈原始藝術〉》,金輝,譯,上海文藝出版社,1989年版,第5-8頁。

②徐晴,楊林軍:《納西族東巴畫概論》,云南人民出版社,2013年第35-36頁。

③趙世紅,和品正:《東巴藝術》,云南人民出版社,2002年第24頁。

④白庚勝,孫淑玲:《納西族》,遼寧民族出版社,2014年第158頁。

⑤木仕華:《東巴教與納西文化》,中央民族大學出版社,2002年第9期第57頁。