陶瓷裝飾中的青花潑彩技法與運用效果

摘要:本文探討了青花潑彩技法作為傳統青花工藝與現代藝術理念結合的產物,其誕生背景、技術特點及在陶瓷藝術創作中的美學效果。青花潑彩技法打破常規,借鑒中國畫潑墨技巧,通過自由揮灑釉下彩料實現色彩的自然流動與隨機分布,每件作品因此獨一無二。技法強調“潑”與“彩”的結合,前者體現了動作的即興與無拘束,后者則聚焦色彩的和諧共生,特別是鈷藍色調與其他色彩的碰撞融合,增強了視覺深度與情感表達。該技法促使青花藝術從精細圖案向抽象化、情緒化方向轉變,拓寬了美學邊界,實現了自然美與藝術創作的完美結合,促進了傳統與現代審美的融合對話,為陶瓷藝術的創新發展提供了重要案例。

關鍵詞:青花潑彩;陶瓷藝術;技法創新;色彩碰撞;抽象表達;傳統與現代融合

在中國傳統藝術領域,青花瓷以其獨特的魅力和深厚的文化底蘊,成為中華文化的瑰寶。然而,隨著時代的發展,藝術家們不斷探索和創新,傳統青花工藝在保留其精髓的同時,融合了現代審美和表現手法,其中,“青花潑彩”技法便是這一交融創新的典范。本文旨在深入探討青花潑彩技法的產生背景、技術特點及其在陶瓷創作中的美學效果,從而展現這一創新技法如何為古老的青花藝術注入新的生命力。

一、青花潑彩技法的誕生背景

青花潑彩技法的出現,是對傳統青花工藝的一次革新嘗試。自元代以來,青花以其藍白相間的清雅之風,成為瓷器裝飾的主流。然而,進入現代社會,隨著藝術觀念的多元化和審美需求的拓展,藝術家開始尋求突破傳統技法的束縛,探索更加自由、更富有表現力的藝術語言。正是在這樣的背景下,藝術家們從中國畫的潑墨技法中汲取靈感,將之與青花技藝相結合,開創了青花潑彩的新天地。

二、技法特點

在中國傳統陶瓷藝術的寶庫中,青花以其獨特的韻味和深沉的文化底蘊,占據了一席之地。在青花的諸多技法中,青花潑彩以其獨特的藝術魅力和創新精神,贏得了廣大藝術愛好者和陶瓷收藏家的青睞。青花潑彩,這一融合了“潑”與“彩”的技法,不僅展現了藝術家對自由揮灑的追求,更在色彩的碰撞與和諧中,為我們呈現了一幅幅生動而富有詩意的畫面。

(一)自由揮灑與偶然性的美學

青花潑彩的精髓,在于其獨特的“潑”字。這里的“潑”,不僅是一個簡單的動詞,它更代表一種精神,一種對自由、對即興、對自然的追求。在青花潑彩的創作過程中,藝術家們摒棄了傳統青花的精密描繪,轉而采用更為直接、大膽的手法,將彩料直接潑灑于瓷胎之上。這種技法,既是對傳統的一種挑戰,也是對自由揮灑精神的一種詮釋。

每一次的潑灑,都是藝術家們心靈與自然的對話。他們借助釉下彩料的流動性和隨機性,讓彩料在瓷胎上自由流淌,形成自然流動、不可預測的紋理和色塊。這種過程既充滿了即興與自由,也充滿了偶然與驚喜。每一滴釉料的落下,都是藝術家們意志的體現,也是自然規律的順應。這種順應,并非簡單的模仿,而是一種深入骨髓的領悟和尊重。

正是這種順應,使得青花潑彩的作品具有了唯一性和不可復制性。每一幅作品都是獨一無二的,都是藝術家們與自然、與心靈對話的結晶。它們或如山水畫般靈動飄逸,或如寫意畫般簡練傳神,或如工筆畫般細膩入微,不論何種風格,都充滿了自由揮灑的精神和偶然性的美學。

(二)色彩的碰撞與和諧

青花潑彩的魅力,不僅在于其獨特的“潑”字,更在于其豐富的色彩。這里的“彩”,并非傳統青花單一的青花藍,而是青花特有的鈷藍色調與其他色彩的相互作用。這種色彩的碰撞,不僅豐富了青花的表現力,更使作品具有了更強的時代感和現代審美特征。

在青花潑彩的創作中,藝術家們大膽引入其他色彩,如紅、黃、綠、紫等。這些色彩與鈷藍色調相互碰撞、相互滲透、相互融合,給人層次豐富、情感飽滿的視覺體驗。這種色彩的碰撞,既是一種挑戰,也是一種創新。它打破了傳統青花的色彩局限,使得青花潑彩的作品更加生動、更加富有活力。

同時,這種色彩的碰撞也并非無序、雜亂的。在藝術家們的巧妙安排下,各種色彩相互呼應、相互襯托,形成了一種和諧統一的整體效果。這種和諧,既是一種視覺上的和諧,更是一種情感上的和諧。它使得青花潑彩的作品在視覺上具有更強的沖擊力和吸引力,同時也能夠引發人們內心深處的情感共鳴。

在青花潑彩的色彩運用中,藝術家們還注重色彩的對比與統一。他們通過不同色彩之間的對比,使得作品更加鮮明、更加突出;同時,又通過色彩之間的統一和協調,使得作品更加和諧、更加完整。這種對比與統一的運用,不僅使得青花潑彩的作品在視覺上更加豐富多彩,也使得作品在情感上更加深邃、更加感人。

三、美學效果與藝術價值

(一)抽象與情緒化的藝術表達

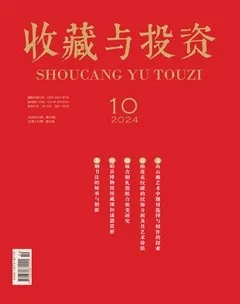

隨著傳統與現代交匯,青花潑彩作品《山雨欲來》(圖1)面世,它不僅是一次技藝上的革新嘗試,更是情感與自然景觀在瓷器上的一次深刻對話。這件作品以其獨特的藝術語言和表現手法,重新定義了青花瓷的藝術邊界,將觀者帶入一種既熟悉又新奇的視覺與情感體驗之中。

《山雨欲來》摒棄了青花瓷以往固有的規整圖案和程式化裝飾,轉而采用潑彩技法,讓色彩與釉料在瓷器表面自由流淌、交融,形成了一種如印象派畫作般的抽象美感。藝術家通過對藍色調的精妙掌控以及對水與色相互作用的深刻理解,創造出一種流動而富有層次的畫面效果,自然界中風雨欲來的瞬間仿佛被定格于瓷器之上。這種抽象表達,不再是簡單地描繪物象,而是通過色彩與形態的自由組合,直接傳達了藝術家對于“山雨欲來”這一特定情境下復雜而微妙的情緒感知與內省。

在作品中,青藍的深淺交織,如同天空與山巒在雨前的低沉與壓抑,又似心中涌動的不安與期待。潑彩技法帶來的偶然性與不可預測性,賦予了作品一種強烈的動態感和不確定性,這種視覺上的動蕩恰好映射了“山雨欲來”時自然界中的不平靜,隱喻了人心在面對未知變化時的忐忑與激動。藝術家通過這樣的藝術處理,不僅捕捉了自然界的瞬間景象,更深層次地觸及了人類共通的情感體驗,使作品具有了超越具象表達的情感張力。

《山雨欲來》不僅是一件藝術品,它還是藝術家心靈世界的外化,是現代人內心情感與精神追求的象征。在快節奏、高壓力的現代社會中,人們往往渴望在自然與藝術中尋找到寧靜與釋放的出口,這件作品正以它那獨特的方式回應了這種需求。它讓人們在欣賞美的同時,也能感受一種與自然同頻共振的情緒波動,從而達到心靈的慰藉與凈化。

(二)自然美的再現與升華

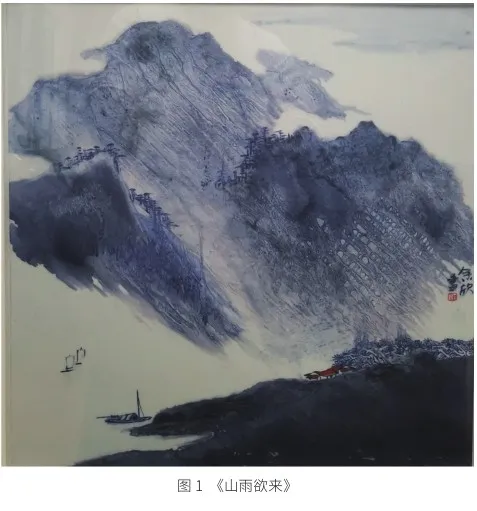

在中國浩瀚的文化遺產中,陶瓷藝術猶如一串璀璨的明珠,閃耀著歷史與文化的光輝。而在這無盡的光芒之中,《山高水長》作為一件別具匠心的青花潑墨陶瓷藝術品,以其獨特的韻味和深邃的意境,跨越了傳統與現代的界限,成為連接過去與未來的橋梁。與人們常見的宣紙水墨不同,這件作品選擇的是質地堅硬卻同樣能承載細膩情感的陶瓷作為媒介,通過青花之藍與瓷之白的巧妙對話,演繹了一段關于山河、自然與人文精神的壯麗史詩。

《山高水長》(圖2)的創作靈感源自中國古典山水畫的博大精深,同時融入了藝術家對自然界的獨特感悟和現代審美視角。在這件作品中,青花料不再僅是一種顏料,它化身為畫家手中的筆墨,借由藝術家的巧手,在瓷面上肆意揮灑,如同真正的水墨在宣紙上流淌,卻多了幾分陶瓷特有的溫潤與堅實。這種技法的運用,既是對傳統青花瓷繪技巧的致敬,也是對傳統藝術形式的大膽突破。

《山高水長》之魅力,在于它將傳統青花技藝與現代審美觀念巧妙結合,打破了人們對青花瓷固有的認知界限。創作者摒棄了精細描摹的常規路徑,轉而采取了潑墨這一源自國畫的自由技法,使得原本嚴謹的瓷器表面被賦予了流動的氣韻與不可復制的生命力。青花料如同被賦予了靈魂,在瓷坯上肆意舞動,時而輕盈飄逸,如煙似霧;時而沉穩厚重,若山巒疊嶂,展現了藝術家內心深處對自然的深切感悟與崇尚。

山,于瓷上巍峨聳立,層次分明,仿佛能夠穿透瓷面,直指人心。通過青花濃淡的微妙變化,藝術家捕捉了山川在不同光線下的微妙光影,既有晨曦初照的柔和,又有夕陽西下時的壯麗。山的肌理與質感,在這方寸之間得到了極致的展現,讓人不禁感嘆,即使是最硬朗的瓷器,也能展現大自然的溫婉與雄渾。

水,是這幅作品的靈魂所在。藝術家運用潑墨技巧,使得“水”在瓷面上呈現一種既抽象又具象的形態,它或潺潺細流,或洶涌澎湃,與山石云霧相互依偎,彼此交融,營造出一種超乎現實的意境。水的靈動與山的沉穩形成了鮮明的對比,正如古人云:“仁者樂山,智者樂水。”在這幅作品中,我們仿佛能夠感受到藝術家對自然之道的深刻理解與崇尚。

除了山水之外,這幅作品還巧妙地融入了其他自然元素。云霧繚繞在山間,如同仙境一般;小舟輕輕劃過水面,泛起層層漣漪;樹木郁郁蔥蔥,點綴在山間水畔。這些元素共同構成了一個和諧而完整的自然世界,讓人仿佛置身于其中,感受到了大自然的寧靜與美好。

《山高水長》不僅是一幅山水畫,更是一則關于自然之道與人生哲理的寓言。它告訴我們,大自然是如此美麗與神秘,我們應該珍惜它、保護它;同時,我們也應該學會像山水一樣,既要有堅韌不拔的意志,也要有包容萬物的胸懷。只有這樣,我們才能真正地與自然和諧相處,實現人與自然的共生共榮。

四、結語

青花潑彩技法的誕生與發展,不僅是一種技術上的革新,更是藝術觀念的飛躍。它打破了傳統青花的邊界,通過自由揮灑的技法、色彩的碰撞與和諧以及抽象與情緒化的表達,創造了既富有古典神韻又極具現代氣息的陶瓷藝術作品。這種技法的運用,不僅提升了青花瓷的藝術價值,也為陶瓷藝術的多元化發展開辟了新的路徑,展現了中華傳統文化在當代社會的生命力與創新力。

作者簡介

余欣,1965年生于江西景德鎮,江西省工藝美術大師、江西省技能大師工作室領辦人(粉彩雪景)景德鎮拔尖人才、江西省技術能手稱號、中國輕工行業技術能手、中國陶瓷工業技術能手。在多年的學習和實踐中,余欣逐漸形成了自己獨特的藝術風格,其善于將傳統陶瓷技藝與現代設計理念相結合,創作了一系列既具有古典韻味又不失現代感的陶瓷作品。這些作品既展現了中國傳統文化的精髓,又體現了現代審美觀念,深受人們喜愛。

參考文獻

[1]曹淦源,劉楊.陶藝歷史·景德鎮粉彩瓷藝術發展綜述—現代粉彩篇[EB/ OL].(2004-10-14)[2024-08-21].http://www.jdzmc.com/Article/Class12/ Class35/2004/10/14/120_4.html.

[2]戴阿茂.七年“非典型支教”時光[J].師道:人文,2017(11):56-57.